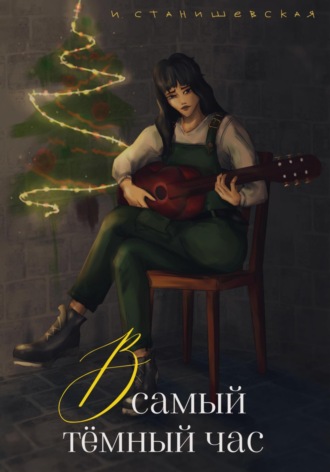

В самый тёмный час

И. Станишевская

В самый тёмный час

Название: В самый темный час

Автор(-ы): И. Станишевская

Ссылка: https://author.today/work/327421

Глава 1

Тьма сгущается перед рассветом.

Древняя народная мудрость

– С иголками… Как кактус?

– Нет. У кактуса иголки белые и тонкие, а у елки зелёные и толстые были, Алис. Много-много. На каждой веточке. А сами ветки – коричневые. И ствол коричневый, толстый. У маленькой ёлочки с ногу твою, наверно. А у большой и с мою талию мог быть. Такая в высоту с пять-шесть Арсланов.

– Нет! – недоверчивое восклицание. – Это же метров десять? Десять с половиной? Я тебе не верю!

– Ох, Алиса. На поверхностности-то почему бы и не вырасти? Там и сейчас ведь, где не выжжено, всякое растет.

– Ну да, кривое и косое. К чему приближаться не рекомендуется, – саркастичное фырканье, больше подошедшее бы взрослому, не звонкому детскому голоску. А в следующее мгновение нетерпеливое: – Расскажи про вкусности!

– Ну, салаты были всякие… Оливье, винегрет, селёдка под шубой… Не знаю, как тебе их описать и с чем сравнить. Не знаю. А вот мандарины… Вам доктор раз в неделю витаминный концентрат даёт. Тот, что в красных бутыльках. Кисленький с толикой сладости. Вот мандарины на него похожи, только наоборот – сладкие и немножечко с кислинкой. И не в бутыльках, а в тонкой прозрачной кожице, которую тоже есть можно. Дольками. Дольки в шарик собраны, а сверху ярко-оранжевая оболочка, как костюм у техников.

– Эх, – мечтательное. – Это вкусно, должно быть. Хотела бы я попробовать.

– Говорят, далеко на западе в одном убежище смогли вырастить. Там оранжерея и виварий больше и оснащены куда как лучше, – вздох. – Жаль, по поверхности не доберешься.

– Жаль… Бабушка, а спой, пожалуйста! Ну, раз праздник… Я принесу.

Топот детских ног. Гулкий стук от соприкосновения металла с чем-то деревянным, полым внутри.

– Осторожнее, Алиса! Гитаре лет больше, чем твоей матери, а другой у нас нет. И не будет уже.

– Прости, – виновато. Шаги назад медленнее, аккуратней. За ними слышится нестройный перебор, скрип проворачиваемых колков, повторяющееся треньканье одной струны, второй, всех разом и наконец, резонируя от стен, по помещению льется мелодия. Немного грустная, но лёгкая, заставляющая все внутри трепетать, надеяться на лучшее.

– Так красиво! – восторженное восклицание. – Я тоже хочу… Научишь меня играть?

Морщинистая кисть с побитыми артритом пальцами и выцветшей татуировкой на тыльной стороне – то ли заяц, то ли кролик (кто их теперь различит?) – на мгновение замерла. После продолжила перебирать струны.

– Если хочешь – конечно, – в тронутом годами голосе слышна улыбка. Она не исчезает, когда тот, поднявшись на октаву, выводит первые слова старинной песни:

Когда в дом входит год молодой,

А старый уходит вдаль…[1]

На детских губах – тоже улыбка. Глаза зачаровано следят, как чужие пальцы творят музыку.

* * *

Бабушка… Вернее, прабабушка умерла, когда Алисе минуло десять. Это не стало неожиданностью: та была самым старым человеком из всех, кого девушка встречала за свои двадцать прожитых оборотов. Баба Тая пережила сына, внучку. Осталась только правнучка, и обитатели ЯУГО №25[2], в народе называемого Ульем, пускай почти никто уже не знал, что это в точности обозначало, шутили: баба Тая переживет их всех. И Улей тоже.

Ошиблись. Не пережила.

Улей продержался дольше на пять лет.

От бабушки Алиса знала, что убежища в большинстве своем не были рассчитаны на длительное проживание в них людей (а между тем, со времени Трех дней огня, как окрестили предки последнюю войну, прогнавшую их с поверхности, прошел почти что век). Она слышала, что в некоторых областях выжившие давным-давно покинули убежища и вновь осваивали мир под солнцем. Вот только территория, где оказался расположен Улей и еще с десяток малых и крупных ЯУГО, а так же с сотню частных маленьких бомбоубежищ, из которых до сего момента продержались единицы, особо на момент создания продвинутые, относилась к категории самых неблагоприятных по уровню радиационного фона. Здесь на поверхности по-прежнему чревато было появляться без защиты.

Когда в очередной раз вышли из строя насосы, обеспечивающие Улей артезианской водой, вкупе с системами очистки, это не стало событием из ряда вон. Подобное в последние десятилетия происходило удручающе часто. Однако в этот раз поломка стала роковой.

Деталей для починки больше не было.

Стараниями добровольцев-ходоков, что поднимались на поверхность в поисках топлива, инструментов, запчастей и – чем черт не шутит! – долгохранимого продовольствия, Улей к моменту той поломки и без того просуществовал почти на двадцать с хвостиком лет дольше, чем было отмерено, но в этот раз – увы – чудесного спасения не предполагалось. Ресурсы были вычерпаны.

Осознав всю патовость ситуации, жители Улья предприняли отчаянную попытку спасти хоть кого-нибудь. Впоследствии ее нарекли «Исход». Два древних грузовых транспортера, обшитых толстыми свинцовыми пластинами по корпусу, покинули ЯУГО №25, увезя в брюхе два десятка детей, троих беременных девушек, нескольких выдающихся техников и лаборантов в сопровождении вооруженных ходоков, что по очереди сменяли друг друга на броне.

Путь предстоял неблизкий и опасный. Впервые кто-то после огненных дней осмелился на столь далекий переход по зараженной поверхности, и не было гарантий, что он закончится успехом.

Беженцев согласились принять на юге, в ЯУГО № 27, носящем столь же понятно-непонятное, как и их Улей, имя Муравейник.

Они ехали около двух недель. В кузове транспортера было душно, несмотря на минус за бортом. И голодно. Система для питья была подведена в защитный костюм, но, чтобы поесть, приходилось подвергать себя риску дополнительного облучения, снимая капюшон, так что приемы пищи были сведены к минимуму.

Иногда машины тормозили и снаружи слышалась стрельба, повизгивания, гулкие удары об обшивку. Тогда Алиса чувствовала страх.

Хотя поверхность напоминала здесь по большей части выжженную пустошь, безжизненной ее назвать было нельзя. На этих каменисто-земляных просторах обитали крупные довольно ядовитые жуки нескольких видов, хищные птицы, всякая разная, но большей частью хищная же мелочь и – бич всех ходоков – сбивающиеся в стаи крысаки. Алиса видела их только на рисунках. Зубастые и красноглазые, покрытые густой короткой шерстью, те доходили, по словам ведущего их группу в новый дом Арслана, ей до колена. Длинный хвост, цепкие лапки – голые, серовато-розовые – и желудок, якобы способный переваривать даже металл. Твари были всеядны и настырны. И именно от них отстреливались ходоки.

Порой задерживаться приходилось из-за лишайника. Rubrum lichen или Красный Убийца, как прозвали эту пришедшую с запада лет семь назад напасть. Никто вначале не придал значения разросшимся везде и всюду розоватым, а порою красным до багрянца кустикам. Но со временем заметили, что ходоки, имевшие неосторожность потоптаться по лишайнику, довольно быстро умирали – от лучевой болезни. Тогда в каком-то из южных убежищ симбионт[3] собрали для исследования. Все сборщики погибли, как и полблока предпринявших попытку изучения рубрума научников, прежде чем вынужденно отказались от любых дальнейших проверок, но кое в чем им разобраться все же удалось.

Красный Убийца оказался все равно, что маленький радиоактивный излучатель. Относительно безопасный. Не опаснее, во всяком случае, того, что его окружало. Но только до тех пор, пока не нарушалась его целостность, что приводило моментально к всплеску радиации. Пораженный симбионт разбрасывал вокруг радионуклиды, будто те были упрятаны в него, что кислород в баллоны под давлением.

Приходилось объезжать заросшие лишайником прогалины, подкапывать, когда объехать было негде. Делать это следовало осторожно, чтоб не повредить тяжи ризоидов, глубоко врывшиеся в больную почву. Единственное благо – не заметить яркую пушистость, вокруг которой таял снег, на фоне грязно-серой или бледно-желтой земли было сложно.

Вынужденные задержки нервировали и ходоков, и пассажиров, пугали до рыдания детей. Беженцы понимали, что, чем дольше остаются на поверхности, тем большую дозу облучения получат, несмотря на принятые радиопротекторы, защитные костюмы и обшитый свинцовыми пластинами корпус транспортеров…

И все же, вопреки опасности, общей нервозности, эта поездка запомнилась Алисе больше иным. Впервые оказавшись на поверхности, девушка (девочка тогда) жадно цепляла взглядом – восторженно-недоверчивым – все, что попадалось по пути их группе беглецов. Рассветное небо – почти что белое там, где восток, и еще темное, сбрызнутое мелкими бело-оранжевыми точками-звездами, на западе. Слепяще-алый диск над горизонтом – Солнце. Оранжево-красная дрожащая дорожка отблесков на серебристо-белом покрывале, укутавшем пустошь. Розово-красная опасная пушистость рубрума тут и там.

Алиса каждый раз последней возвращалась в кузов транспортера, когда им разрешали ненадолго выйти, размять ноги. Выскакивала первой, слушая стоически ругательства Арслана. В наземном гараже Муравейника и вовсе недоверчиво застыла, открыв рот, пока не получила подзатыльник и не была утащена вниз за шкирку.

Потому что там рядом с убежищем росли деревья!

Тонкоствольные и не высокие пока, но настоящие ЁЛКИ… Насколько хватало глаз увидеть через закрывающиеся створки ворот…

Впоследствии Ануш, заведующая в Муравейнике оранжереей, поправила ее, сказав, что это сосны. Да и деревья, в общем, были не такой уж невидалью (выжившие из тех убежищ, что расположились ближе к краю пустоши, божились, что там вдали стояли целые леса). Вот только слышать и созерцать подобное воочию оказалось настолько несоизмеримым! Алису это привело в такой восторг, что даже притупилась временно боль от потери тех, кого пришлось оставить в Улье. В конце концов, бабуля часто говорила: «Жалеть нужно живых. Что мертвым ваша сырость?»

* * *

На новом месте Алиса впервые встретила мандариновое дерево. Муравейник не был тем убежищем, о котором говорила баба Тая, и это оказалось неожиданно. Зеленоватые мелкие плоды, усыпавшие ветки четырех невысоких деревец с жидкой листвой, совсем не походили на описание бабули, и девушка вначале была весьма разочарована. Получается, что бабушка врала?

Это тоже разъяснила ей позже, когда Алиса начала работать с ней, Ануш. Оказывается, раньше мандарины действительно были оранжевыми и куда крупнее. В отличие от многих других цитрусовых, чьи плоды и после вызревания оставались зелеными, пока не подвергались воздействию низкой температуры или определенных химических веществ. Только местной почве не хватало нужных микроэлементов, чтобы мандарины продуцировали в плодах необходимые эфирные масла, которым были обязаны яркой окраской.[4]

– Да, конечно, земля подкармливается, и черви хорошо работу выполняют. Только отходов вивария и кухни мало для полноценного удобрения, а предки как-то не рассчитывали, что мы тут земледелием решим заняться, – Ануш невесело хмыкнула. – Почва беднеет, плоды мельчают. Еще лет 20-30 и, если к тому времени на поверхности по волшебству вдруг не исчезнет радиация, наступит голод. Даже если число обитателей сократится. Молчи об этом. Кому надо, знают, а преждевременная паника нам не нужна.

Алиса кивнула. Она еще помнила тот хаос, что наступил, когда до обитателей Улья донесли, что жить ему осталось считанные дни. Люди плакали, ругались. Были те, кто проявлял агрессию. Не все были согласны с тем, что шанс на жизнь в другом убежище должен достаться детям – рожденным и пока что не родившимся. Еще больше споров вызвали специалисты – хватало тех, кто посчитал себя важнее тех, кого выбрали для путешествия. И ходоков. Всю жизнь отсиживающиеся под землей люди вдруг стали истово желать взять в руки оружие и нацепить радиозащитный костюм – сопроводить детишек в Муравейник. Дошло до драк. Алиса слышала, кого-то застрелили…

Конечно, были те, кто принял все достойно. На самом деле таких было большинство, но… она понимала.

В помощницы Ануш Алиса напросилась сразу же по завершении Основного Образовательного Курса. В шестнадцать. До этого подростки помогали тут и там в простой работе, присматривались к тому, что им дается, нравится. Или присматривались к ним. В случае Алисы все совпало. Ей нравилось работать с зеленью в оранжерее, Ануш не лишней была пара чувствующих растения рук и светлая голова. Так беженка Алиса стала одной из десяти помощников заведующей оранжереи.

И не пожалела. Ни разу.

Ануш много рассказывала. О растениях и жизни. Об экологии и будущем. От этой женщины Алиса узнала, что соснам рядом с ЯУГО десять лет. Их высадили саженцами, полученными из замороженных семян, хранившихся еще с огненных дней и бесперспективных для выращивания в самой оранжерее. На самом деле, поначалу Ануш сомневалась, что те прорастут. Но сделано это было не для красоты.

– Если помнишь, могла, во всяком случае, обратить внимание, земля там срыта. Толстый пласт всего на сотню метров от убежища. Эта работа заняла у нас немало лет. Вам повезло с транспортерами в вашем Улье. Муравейник хоть и лучше оборудован, но с машинами тут беда. Лет шестьдесят назад почти всех старичков эпидемия выкосила, и техникам не повезло. Из тех, кто остался, обслуживать доогневой транспорт никто особо не умел, методом тыка учились. Само собой, с таким подходом машинки недолго прожили. Так что большую часть работы пришлось вручную выполнять. Хорошо с вашими транспортерами дело чуть шибче пошло. Прошлой весной новую партию саженцев высадили, и вот еще на эту подрастают. Потом деревья выкорчуют, вывезут – дай Боже, транспортеры не сломаются – и захоронят где подальше. А на их месте новые растения посадим.

Так Алиса узнала, что деревья вытягивали из почвы радиацию. Медленно, обидно медленно, но все же верно очищали.

Это было пляской на сковороде, по словам заведующей оранжереей: когда пятки припекает, но жариться не хочется. Борьба с радиационным загрязнением, описанная в книгах предков, была процессом долгим. С проблемой голода или неполадками в системе жизнеобеспечения, как произошло в Улье, они столкнутся куда раньше, чем вблизи ЯУГО №27 станет безопасно возделывать землю и собирать с нее урожай.

Но бабушка всегда говорила, стоило жить, пока живется. И девушка старалась не унывать. Работала, училась, знакомилась с людьми. А между тем, прошло пять лет.

* * *

Алиса надавила на спусковой крючок пистолета-распылителя, наблюдая, как прозрачные капли оседают на зелёных листьях и плодах, отпустила, переходя к следующему деревцу, и снова на растение полился искусственный «дождь».

Занятие было простым и почти медитативным. Если сощуриться, глядя на жиденькую светло-зеленую листву, да так, чтоб в поле зрения не попадали колоны и потолочные перекрытия с рядами разнодиапазонных ламп, прислушаться к едва заметному шуршанию листвы, тревожимой потоком вентиляционного воздуха, к нестройно выбиваемому водяными каплями «т-т-т», можно было на миг представить, что находишься не в оранжерее, ограниченной стенами из стекла, бетона и металла, а в настоящем – прям взаправдашнем, как в бабушкиных сказках, – и, что главное, совсем неядовитом лесу.

Дольше – увы – не выходило. Орошение требовало быть экономной.

Пусть Муравейник добывал воду из скважины и недостатка в ней никогда не было, для этого нужны были насосы. Они работали на электричестве, а их детали со временем изнашивались. И то, и то было ресурсом не менее ценным, нежели добываемая с помощью них вода или плоды, которые та орошала.

Так что мечтам получалось предаваться урывками.

– Работаешь? – раздавшийся за спиной голос заставил девушку вынырнуть из своих мыслей. Она отжала спусковой крючок и опустила распылитель, но повернуться не успела – на талии сомкнулись чужие руки, прижав к твердому телу позади. Впрочем, назвать чужими для Алисы руки Игоря было бы неправдой. Она даже не вздрогнула – настолько действие вышло привычным. Волос коснулись лёгким поцелуем. Девушка улыбнулась и все же развернулась лицом к тому, кто столь бесцеремонно отвлек ее от работы.

– Бездельничаешь? – вопрос был шуточным подтруниванием лишь отчасти. Увидеть Игоря Братеева вне стен исследовательского блока в рабочее время – событие из ряда вон, и вряд ли несло с собой добрые вести. Поэтому второй вопрос Алиса задала уже со всей серьезностью: – Что-то случилось?

Игорь вздохнул, на миг сильнее сжав руками ее талию, и отступил назад. Оперся поясницей о стол с инструментами. Алиса же, сдвинув в сторону ручные грабли и совки, уселась рядом прямо на столешницу. Следя за выражением лица мужчины, которого привыкла за тот год, что они жили вместе, называть своим, она стянула с рук перчатки и, успокаивающе накрыла ладонью нервно постукивающие по собственному бедру пальцы Игоря.

Определенно, Братеев выглядел испуганным, хоть и старался того не показать. При этом – до странности воодушевленным. Это было видно по глазам – по тому блеску, что, как помнила Алиса, сопровождал у научника Игоря витающую в воздухе идею, решение задачи, которое ещё лишь предстояло поймать за хвост. Ученый азарт, как называл такое настроение он сам.

– Утром группа уходит на поверхность. Я иду с ними.

На несколько секунд в оранжерее воцарилось молчание прежде, чем Алиса нашла в себе силы заговорить.

– Но… ты же не ходок, Игорь, – выдавила девушка. Сердце забилось чаще. – Ты никогда не был на поверхности.

Мужчина кивнул, слегка рассеянно потерев пальцем переносицу под очками.

– Да. Только на этот раз им нужен специалист моего профиля. И еще пара человек из наших. Арслан вернулся. С побережья. У него важные новости.

Девушка резко выдохнула, впившись в Игоря острым взглядом.

– С побережья? Там же…

Игорь лишь кивнул в ответ.

Западнее Муравейника в восьми-девяти днях езды на транспортере начиналось море. Алиса плохо представляла, как могло воды быть столько, чтобы от места, где стоишь, она тянулась до границы неба и земли. Наверно, это выглядело впечатляюще.

И было столь же бесполезно.

Радиационный фон на побережье регистрировался на порядок выше, чем около убежища. И пускай море, со слов ходоков, казалось обитаемым, питаться от него было нельзя. В той стороне вообще отсутствовало что-то по-хорошему привлекательное. Несколько погибших за почти столетие убежищ – малых и больших, – из которых давно было вывезено ходоками все полезное. И только. Зато прибрежная земля и скалы стали родиной для нынешнего бича всех, кто имел дерзость ступить на поверхность – рубрума, радиоактивного убийцы-симбионта.

По всему выходило, что его споры принесло оттуда. Ни в одном другом месте рубрум не произрастал так плотно. И там же он впервые был замечен.

Вот уже десять лет к морю невозможно было подступиться, так как на километры от воды земля была укутана плотным ковром лишайника так, что ни шагу не ступить, ни подкопать не представлялось там возможным. С каждым годом площадь захваченной симбионтным сорняком земли росла, а ветер разносил его споры все дальше, туда, куда лишайник не мог добраться, размножаясь слоевищем. Скорость его распространения воистину пугала.

Учитывая все это, на побережье много лет никто попасть особо не стремился. Так что же там забыл Арслан?

Арслан уже три года был не просто ходоком, а ходоком-разведчиком. Так называли тех, кто уходил от ЯУГО столь далеко, что чаще оставался где-то там, чем возвращался. Самых отчаянных. Разведчиками становились те, кому нечего терять и кто намеренно искал смерти, желая ей придать какой-то смысл. Арслан смерти не искал, однако та сама должна была найти его в ближайшие годы. Вскоре после их прибытия в Муравейник у ходока диагностировали рак – самую частую болезнь у старичков-поверхностников. Арслан и вправду был одним из самых старых ходоков, встречавшихся Алисе. Врачи давали ему пять-шесть лет, и годы эти до обидного быстро проходили. Арслан сидел на легких пока обезболивающих и поддерживающих средствах. Так что над головой мужчины и без рискованных вылазок наверх давно была занесена коса.

Но Арслан был тем, кого Алиса знала с детства, и кто присматривал за ней, когда не стало бабушки. Какой бы неизбежной не была близкая смерть мужчины, Алиса не могла не волноваться каждый раз, когда тот покидал убежище. И тут… побережье.

Очевидно, уловив ее страх, Игорь оттолкнулся от стола и встал перед Алисой, взяв руки девушки в свои. Погладил ласково большими пальцами.

– Да, Лис, да… И с ним все в порядке. Но то, что он нашел там… – Игорь осекся, прервав взволнованное бормотание, затем мотнул головой. – Не могу сказать. Сама понимаешь.

Алиса понимала. Не было людей суевернее, чем ходоки. Слишком опасным было занятие. И слишком многие из тех, кто уходил, не возвращались. Среди ходоков отсутствовали атеисты. Даже если кто не верил в Господа или Аллаха, неверующих в одушевленность родной Земли, или, что звучало чаще, поверхности или надземья, в ее изменчивый, капризный, будто у дитя, характер среди них не было. Ходоки свято, будто заповеди, чтили кровью и слезами собственных предшественников выстраданные правила. Какими бы нелепыми те не казались. Одно их них гласило: вероятность благоприятного исхода вылазки обратно пропорциональна количеству людей, знающих о ее цели.

Но побережье… Для чего ходокам побережье? Родина рубрума? Зачем им Игорь, всю жизнь проведший за исследованиями в лаборатории?

Алиса судорожно выдохнула, сжимая кулаки, затем вцепилась в форменный халат мужчины.

– Обещай! – потребовала, стараясь, чтобы голос прозвучал сердито, а не жалобно. – Пообещай мне, что вернёшься!

Нельзя было просить остаться, как-то удерживать того, кто собирался на поверхность. Нельзя пугать опасностью, подстерегающей там. Подобное было равно проклятию. Поверхность не прощала враждебного к себе настроя, не прощала жадности, и забирала чаще именно тех, кого истово берегли. Игорь не был ходоком. Но Алиса предпочитала не испытывать судьбу. Поэтому и ограничилась лишь просьбой вернуться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: