По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

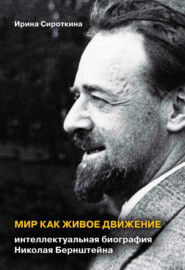

Мир как живое движение. Интеллектуальная биография Николая Бернштейна

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В 1901 г. Александр Николаевич защитил диссертацию, получил ученую степень доктора медицины, звание профессора и занял соответствующую новому положению просторную квартиру в только что построенном многоэтажном доме в Большом Левшинском переулке на втором этаже. Напротив, в Штатном переулке, находился Центральный приемный покой для душевнобольных (теперь в этом здании Институт судебной психиатрии им. В. П. Сербского, а переулок называется Кропоткинским). В том же 1901 г. у четы родился второй сын, которого назвали Сергеем – возможно, в честь брата Александра Николаевича, Сергея Натановича Бернштейна (1880–1968).

Жена Александра Николаевича, Александра Карловна Иогансон (1867–1941), родилась в Твери, в семье железнодорожного служащего – обходчика на линии «Петербург – Москва». Жили они у железнодорожного полотна, и девочка Саша научилась различать паровозы и составы, узнавать их «в лицо». Это свое увлечение она передала сыновьям: больше всего на свете мальчики любили рассматривать, зарисовывать вагоны и паровозы и даже мастерить их модели. Девушка рано ушла из дома и поступила работать сначала на ткацкую фабрику в Твери, а потом – санитаркой в больницу. Помогала в операционной, а когда недалеко от города, в деревне Бурашево, открылась психиатрическая колония (приют для хронически больных), она поступила туда сестрой милосердия. В Бурашево ее заметил психиатр Платон Васильевич Луначарский (брат будущего наркома Анатолия Васильевича) и пригласил в Москву, в клинику на Девичьем поле, которую возглавлял Корсаков. Это было в начале 1890-х годов. Здесь она и встретилась со своим будущим мужем. Была она рукодельной, мастерски шила и вышивала, расписывала керамику. От нее у сыновей не только интерес к поездам, мостам и железным дорогам, но, возможно, и талант к рисованию и черчению.

Как-то братьям подарили первый конструктор Meccano, и они собирали из него арочные мосты и свою любимицу Эйфелеву башню. Со временем они перечитали в Румянцевской библиотеке практически все, что там имелось, по истории паровозостроения и о конструкциях локомотивов. Братья ездили на кладбище паровозов в Перерву, лазали по кабинам, рассматривали паровозы со всех сторон, тщательно зарисовывали. Вскоре у них получился весьма солидный каталог локомотивов, классифицированных по типам, странам, годам выпуска. Для мальчиков паровозы стали людьми, живущими в выдуманной стране, «паровозной Швамбрании». Для них выдумывались имена, характеры. Порт реты их цветными карандашами создавал Николай. «Главным был отставной генерал Слоним Лосяков-Уров – курьерский паровоз „С“ – в одеж де цвета хаки, с красными лампасами-колесами. „Характер“ его был списан с генерала Булдеева из чеховского рассказа „Лошадиная фамилия“. Паровоз „Ж“ был стариком из одного тургеневского рассказа, который все время ходил по комнатам и приговаривал: „Брау, брау“. Среди них были чиновники и учитель латыни, старые девы и купцы, работяги и „господа офицеры“»[25 - Чхаидзе Л., Чумаков С. Формула шага. М.: Физкультура и спорт, 1972. С. 22.].

Братья собственноручно мастерили модели составов с соблюдением масштаба и точным воспроизведением всех деталей, вплоть до опускавшихся на пружинках полок в спальных вагонах, поручней и лесенок в тамбур. Игра перешла в жизнь: Сергей стал инженером-путейцем, профессором, крупным специалистом по строительству мостов. А Николай, когда ему было уже за сорок, собственноручно сделал несколько точных копий товарных и пассажирских вагонов. В Институте нейрохирургии в музее хранится один такой вагончик из состава «Москва – Киев», осна щенный изящными буферами с круглыми блестящими контактами, сделанными из копеечных монет, обработанных маленькими напильниками-надфилями. Николай Бернштейн – автор обстоятельной статьи по истории паровозов в журнале «Хочу все знать», где он сравнивает соперничество между двумя линиями локомотивов с борьбой видов за существование в ходе эволюции[26 - Бернштейн Н. А. Происхождение видов в технике // Искра. 1925. № 9. С. 9–13.]. Он также писал статьи и заметки в журнал «Наука и жизнь», в том числе о мостах и Эйфелевой башне[27 - Бернштейн Н. А. Башня Эйфеля // Наука и жизнь. 1964. № 9. С. 33–39; Бернштейн Н. А. Как был построен Сызранский мост через Волгу // Наука и жизнь. 1965. № 1. С. 146; Бернштейн Н. А. Крушение Тэйского моста // Наука и жизнь. 1966. № 2. С. 151–155.].

Довольно часто в Большом Левшинском появлялся младший брат Александра Николаевича Сергей. Студентом он изучал математику в Сорбонне и Гёттингене, в 1904 г. защитил диссертацию в комиссии из математических светил – Анри Пуанкаре, Эмиля Пикара и Жака Адамара. В диссертации он предлагал решение девятнадцатой проблемы из списка Давида Гильберта (этот список состоял из 23 кардинальных проблем математики). Позже Сергей Натанович взялся за решение следующей, двадцатой, проблемы Гильберта. В отличие от своего брата, еврея-выкреста, Сергей в другую веру не перешел и остался «Натановичем» (тогда как Александр свое отчество русифицировал). А потому в Российской империи он смог занять только должность школьного учителя математики. Впрочем, ничего уничижительного в этом не было – в гимназиях тогда преподавали университетские приват-доценты. Но Сергею пришлось уехать из столиц в Харьков. Приезжая в Москву, он останавливался у брата. В этой же квартире Александр Николаевич принимал частных пациентов; вскоре места в ней стало не хватать, и была нанята вторая квартира на том же этаже.

Жили, не нуждаясь, что позволяла профессорская зарплата и обширная частная практика отца. Много тратили на образование детей: приходили учителя преподавать языки и музыку, на зиму брали абонемент в Большой театр. Учились мальчики в прогрессивной Медведниковской гимназии (9-я классическая гимназия им. Ивана и Александры Медведниковых) – школе нового типа. В Староконюшенном переулке для нее выстроили специальное здание, с хорошо освещенными классами, с полными воздуха рекреационным и гимнастическим залами. Всем ученикам предлагались горячие завтраки. Родители участвовали в работе педагогического совета. В штат гимназии входили преподаватель гимнастики, педиатр и дантист. В программу внесли изменения по сравнению с классической гимназией: курсы естественных наук и математики расширили, прибавили курсы «мироведения», анатомии и гигиены. Латынь сократили, зато преподавали три живых языка – немецкий, французский и английский; старшеклассники читали Шекспира в оригинале. Часто устраивали в гимназии театральные постановки, причем некоторые спектакли шли на языке оригинала: когда давали комедию древнеримского драматурга Тита Макция Плавта «Менехмы», пролог и третий акт играли на латыни. Кроме того, братья занимались языками дома, с репетиторами, изучая еще и итальянский.

Рис. 2. Ученики гимназии им. Медведниковых, около 1910 г. (Николай Бернштейн – третий справа в первом ряду)

Уровень преподавания в гимназии был очень высок: учителя – не ниже приват-доцента, а в старших классах некоторые предметы вели университетские профессора. Естественную историю в гимназии преподавал Дмитрий Федорович Синицын (1871–1937), зоолог, специалист по простейшим, защитивший докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском университете, один из создателей первой в России ветеринарной гельминтологической лаборатории. Предмет, назвавшийся «мироведением», преподавал Николай Михайлович Кулагин (1860–1940), профессор сельскохозяйственного института по кафедре зоологии, философскую пропедевтику – Борис Александрович Фохт (1875–1946), учившийся в тогдашних философских центрах Гейдельберге и Марбурге, переводчик Аристотеля, Канта и Гегеля. На постаменте памятника Борису Фохту на Новодевичьем кладбище выбиты слова Аристотеля: «Все науки более необходимы, чем философия, но прекраснее нет ни одной». С философией могла поспорить одна только музыка, которой Фохт серьезно увлекался (он был женат на пианистке Раисе Меерсон). Фохт написал эссе о музыкальном кумире поколения Александре Скрябине, которому поклонялся и подражал начинающий музыкант Николай Бернштейн[28 - Фохт Б. А. Философия музыки А. Н. Скрябина // А. Н. Скрябин. Человек. Художник. Мыслитель. М.: Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина, 1994. С. 201–226.].

Рис. 3. Гимназия им. Медведниковых, 1914 г. (Николай Бернштейн – в центре)

В квартире на Большом Левшинском царила музыка. В семь лет Коля начал учиться игре на фортепиано. По слухам, преподавателя ему нашел пианист Александр Борисович Гольденвейзер по просьбе самого Рахманинова – сестра Сергея Васильевича была паценткой Александра Бернштейна, и Рахманинов заходил в их дом[29 - Найдин В. Чудо, которое всегда с тобой. С. 133.]. Николай Александрович на всю жизнь запомнил, как однажды всей семьей в Большом театре слушали «Ивана Сусанина», где дирижировал Рахманинов, пели Шаляпин и Нежданова. Каждый раз перед походом в оперу отец Александр Николаевич проигрывал от начала до конца клавир этой оперы на домашнем рояле. У Бернштейнов их было два, и можно было исполнять клавиры в четыре руки и даже восемь рук, да еще и пропевая арии. После такой тренировки у Николая развился небольшой, но приятный баритон, и уже взрослым он играл и пел сцены из «Евгения Онегина», «Пиковой дамы», «Русалки» и «Алеко», играл партитуру «Лебединого озера» и «Жизели». Соседом Бернштейнов по дому был виолончелист Анатолий Андреевич Брандуков, а в классе с Николаем учился другой начинающий виолончелист Константин Шапиро, ставший в эмиграции известным музыкантом и педагогом. Николай освоил не только фортепиано, но и флейту и гобой. Гимназистом он импровизировал на рояле мрачноватые, скрябинского толка вещи, особенно когда у него были проблемы с учителями или одноклассниками. Пробовал юный музыкант сочинить и симфонию: называлась она «Вешние воды» и вполне могла быть вдохновлена не только повестью Тургенева, но и симфонической поэмой Рахманинова «Весна».

Если мальчик и думал о карьере, то – музыканта, может быть, литератора. Он обладал не только абсолютным музыкальным слухом, но и тонким чувством стиля. На те литературные произведения, которые его особенно впечатлили, Николай писал пародии – для пущего смеха на бланках «Журнала невропатологии и психиатрии». Журнал редактировал его отец, и у него на столе всегда лежала стопка чистых бланков. Свои пародии Коля зачитывал на семейных вечерах. Вот, например, «Роман в 8 частях П. И. Мельникова „На вулканах“»:

«Говорят, за Волгой вулканы имеются. Верхнее Заволжье – край привольный. Немало промыслов оно в старые годы заезжему немцу показывало. Хочешь – маргуны настругивай, хочешь – отщекрыгу лепи, а не то так синелью кафтаны обшивай на загувецкий манер да к Макарию свези, потому сказано: „Нижегородский мужик – что муки четверик; потряси – рассыплется; помочи – слипнется; поторгуйся – все купит“»[30 - Цит. по: Чхаидзе Л. В, Чумаков С. В. Формула шага. М.: Физкультура и спорт, 1972. С. 19.].

На фотографии выпуска 1914 г. среди тридцати трех лиц улыбающийся мальчик со светлыми глазами и темными бровями вразлет – Николай Бернштейн. Литературные пристрастия привели его на историко-филологическое отделение Московского университета. Но началась война, и Николай пошел работать санитаром в военный госпиталь, а вскоре сам собрался на фронт. И тогда на семейном совете решили: если и идти в армию, то не рядовым – пушечным мясом, – а врачом. Николай перевелся на медицинский факультет и проучился четыре года. Разразилась революция, за ней – гражданская война. Их курс выпустили ускоренно: 15 декабря 1919 г. всем выдали дипломы лекаря и отправили в Красную армию на фронт. Николай попал в Третью армию Восточного фронта, противостоявшую Колчаку. Вскоре Третья армия преобразовалась в Первую революционную армию труда. Полк, где служил Бернштейн, восстанавливал металлургический завод, основанный в XVIII в. Демидовым в уральском городе Ревда, и достраивал железную дорогу от Казани к Екатеринбургу, от которой зависело снабжение оружием и хлебом Москвы и армии. Врачи здесь боролись с вездесущим противником – тифом. Прослужив почти полтора года, в марте 1921 г. Бернштейн демобилизовался и страшно долго, проведя несколько недель в теплушке, добирался до Москвы.

Вернувшись к мирной жизни, Николай попытался сначала встать на отцовскую стезю и заняться психиатрией. Он стал работать в клинике В. А. Гиляровского (ученика А. Н. Бернштейна) в Медико-психологическом институте. А в апреле 1922 г., когда здоровье Александра Николаевича пошатнулось, сын заменил его в университетской психиатрической клинике. После революции Бернштейн-старший служил в учреждениях Наркомпроса – Главнауке и Комиссии по реформе медобразования при Главпрофобре. В самую разруху, в 1920 г., он вмес те с коллегой, доктором Ф. Е. Рыбаковым, организовал Психоневрологический музей, а после смерти Рыбакова добился преобразования музея в Государственный московский психоневрологический институт, учебно-научное учреждение на госбюджете (что немаловажно). Разместился институт в здании бывшей Поливановской гимназии на Пречистенке, д. 32, неподалеку от Большого Левшинского переулка, где жили Бернштейны, и от Центрального приемного покоя, который до революции возглавлял Александр Николаевич. Однако долго заведовать институтом ему не пришлось: в мае 1922 г., не дожив до пятидесяти двух лет, он скончался от болезни сердца. Похоронили его с почетом на Новодевичьем кладбище.

Студентом Николай слушал лекции отца по клинической психиатрии, знал его пациентов. Мать мечтала, чтобы сын унаследовал и частную практику. Однако психиатрия его не увлекала, его тянуло к тому знанию, которое называют «точным», аналитическим, математическим. Таким знанием была, например, психофизика, изучавшая законы ощущения и восприятия.

Психофизика и колокола

С 1921 г. Николай возглавил лабораторию психофизики в Психоневрологическом институте, и первые его научные работы посвящены этой науке[31 - Бернштейн Н. А. К вопросу о восприятии величин (о роли показательной функции e

в процессах восприятия величин) // Журнал психологии, неврологии и психиатрии. 1922. Т. 1. С. 21–54; Бернштейн Н. А. Логарифмические свойства клавиатуры музыкальных инструментов // Там же. С. 153–155.]. Несмотря на то, что традиционно курс психологии в России читался на историко-филологических отделениях университетов как часть философии, лаборатории экспериментальной психологии впервые появились на медицинских факультетах. Оборудование их состояло из измерительных приборов – от измеряющего силу динамометра до приборов, фиксирующих быстроту реакции. «Психология медных инструментов» пришла в Россию из Германии, из лаборатории, которую Вильгельм Вундт открыл в Лейпциге в 1879 г. Уже в 1860–1870-е годы психиатры Иван Михайлович Балинский (1827–1902) в Военно-медицинской академии в Петербурге и Сергей Сергеевич Корсаков (1854–1900) в психиатрической клинике Московского университета стали приобретать за границей отчасти на собственные средства аппаратуру для психологических измерений. А в 1885 г. невролог Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927) после стажировки у Вундта создал первую психологическую лабораторию в Казани. Оборудование Бехтерев частично закупил в Лейпциге, а кое-что смастерил сам и с помощью сотрудников. В лаборатории, в числе прочих приборов, имелись большая модель головного мозга, краниограф (для измерения объема мозга), пневмограф (для записи дыхания), рефлексограф и рефлексометр (для регистрации коленного рефлекса и его силы). Собственно психологические эксперименты в лаборатории были относительно редки и проводились исключительно на пациентах психиатрической клиники. Ученики Бехтерева тестировали пациентов с разными диагнозами, экспериментировали с гипнозом, измеряли скорость психологических реакций в разное время суток. У Вундта учился и немецкий психиатр Эмиль Крепелин, один из создателей «нозологического» направления. Убежденным последователем Крепелина, сторонником экспериментально-психологического направления в психиатрии считался Александр Николаевич Бернштейн. В целях более точной диагностики болезни он и его ученики и создавали и опробовали собственные психологические тесты[32 - Бернштейн Н. А. Экспериментально-психологическая методика распознавания душевных болезней // Современная психиатрия. 1908. № 5. С. 193–206, 241–253.].

Получив доступ к отцовской лаборатории, Николай стал там засиживаться. Для начала он решил проверить сформулированый Э.-Г. Вебером в начале XIX в. закон, пожалуй, один из немногих в психологии, который выражался математической формулой. Согласно этому закону, чтобы человек воспринял увеличение стимула, его интенсивность должна находиться в определенном отношении к первоначальной величине, быть функцией этой величины (конечно, в определенных пределах):

? J ? J = const, (l ? J ? L)

В середине XIX в. физик и философ Г.-Т. Фехнер ввел в эту закономерность еще один элемент – ощущение. Он подставил вместо константы изменение ощущения – величину дельта S – и получил уравнение, связывающее величину ощущения с величиной стимула. Проверить или опровергнуть этот закон пытались многие: видимо, им казалось, что именно таким образом устанавливаются незыблемые истины, получается твердое, подобное математическому, знание о душевной жизни.

Через несколько месяцев Бернштейн уже провел психологические эксперименты, в которых участвовали 45 испытуемых от 8 лет до 51 года, «в числе которых были дети легко-дебильные и нормальные, курсанты, студенты, педагоги и профессора» (последним, видимо, был его собственный отец). Пятьсот измерений он сделал только для того, чтобы выяснить, как зависит восприятие еле заметных различий между кругами разного диаметра от величины диаметра. В этих опытах выяснилось[33 - Бернштейн Н. А. К вопросу о восприятии величин. С. 34.], что восприятие различий описывается показательной функцией e

(скорость возрастания этой функции в данной точке равна значению самой функции в этой точке). То же самое Бернштейн проделал в отношении звуков, вернее, восприятия звукоряда и музыкальных интервалов, и пришел к тому же выводу: восприятие различий между близкими тонами описывается показательной функцией. Автор даже претендовал на то, чтобы вывести на основе этой функции «принцип психической относительности», подобный принципу относительности Эйнштейна. Кстати, Бернштейна-старшего «мир звуков» тоже крайне интересовал, он даже написал исследовательское эссе на эту тему[34 - Бернштейн Н. А. Мир звуков как объект восприятия и мысли // Вопросы психологии и философии. 1896. Кн. 32. С. 109–130.]. С древности было известно, что периоды колебания отрезков звучащей струны пропорциональны длинам этих отрезков. В силу этого лады струнных инструментов, соответствующие равным на слух полутонам, утверждал младший Бернштейн, подчиняются тому же закону, описываемому показательной функцией. Эксперимент для проверки этого утверждения сначала был только мысленным. Он сделал вывод, что «принцип, весьма близкий к фехнеровскому, оказывается <…> единственно возможным определителем механизма оценки всякой величины вообще». Принцип этот – измерение величины путем определения ее отношения к эталону-единице. Таким образом, делал вывод начинающий психолог, подобно тому как в физике верной оказывается теория относительности Альберта Эйнштейна, в науке о душе торжествует «принцип психологической относительности»[35 - Бернштейн Н. А. К вопросу о восприятии величин. С. 51.].

В самом начале 1920-х годов вся музыкальная Москва знала о человеке удивительных способностей Константине Сараджеве (1900–1942). Отец его был известным скрипачом и дирижером, преподавателем Московской консерватории, мать – незаурядной пианисткой, дочерью знаменитого педиатра Нила Филатова. Константин, или Котик, как звали его знакомые, обладал исключительно тонким музыкальным слухом: в каждой ноте он различал больше двухсот градаций, а в октаве – 1700 различных тонов. Такое богатство звука могут дать только колокола, а потому Котик Сараджев звонил на многих московских колокольнях и писал музыку для колоколов. Для него весь мир звучал: вещи, цвета и люди, все имели свое индивидуальное звучание, свою тональность. Эта способность, называемая синестезией, сильно интересовала психологов и психиатров (последние считали такую особенность проявлением болезни). Известным синестетом был Александр Скрябин – каждый цвет для него соответствовал какой-то одной тональности. Котик объяснял синестезию тем, что, кроме абсолютного слуха, существует еще «истинный слух» – «способность слышать всем своим существом звук, издаваемый не только предметом колеблющимся, но вообще всякой вещью. Звук кристаллов, камней, металлов». Этой способностью, согласно легенде, обладал Пифагор[36 - Цветаева А. И., Сараджев Н. К. Мастер волшебного звона. М.: Музыка, 1986. С. 115–116.].

В 1922 г. Константин Сараджев стал пациентом молодого доктора Бернштейна.

«Мой пациент, – пишет он, – юноша восемнадцати лет, сын известного музыканта-профессионала, находился в психиатрической клинике по случаю частых и тяжелых припадков эпилептического характера. Психологическое исследование обнаружило, что юноша слегка слабоумен, глубоко психопатичен и обнаруживает сложные, систематизированные бредовые построения, заставлявшие думать о наличии у него параноидной (бредовой) формы шизофрении. Однако в отличие от типичных шизофреников это был милый, кроткий и вполне доступный юноша, своей душевной чистотой и профессиональной страстью к трезвоненью на колокольне, в котором он был очень искусен, всегда будивший в моем воображении облик царя Федора Иоанновича»[37 - Бернштейн Н. А. Современные искания в физиологии нервного процесса / Под ред. И. М. Фейгенберга, И. Е. Сироткиной. М.: Смысл, 2003. С. 229.].

О том, как Николай изучал феноменальный слух Котика, свидетельствовала Анастасия Ивановна Цветаева, сестра Марины Цветаевой:

«Психолог Н. А. Бернштейн произвел над ним любопытный эксперимент: он попросил Котика, утверждавшего, что слышит звук данного цвета, – написать на конверте тональность каждой цветной ленты, в него положенной, что тот и исполнил. Много дней спустя Н. А. Бернштейн попросил Котика повторить эти записи, сославшись на то, что будто бы их потерял. Просьба была исполнена. Сверив содержимое прежних и новых конвертов, Н. А. Бернштейн убедился в полной идентичности записей»[38 - Цветаева А. И., Сараджев Н. К. Мастер волшебного звона. М.: Музыка, 1986. С. 107.].

Предоставим опять слово Бернштейну, великолепному рассказчику. Самым интересным свойством Кости был его музыкальный слух:

«Это был настоящий абсолютный слух кристальной чистоты и точности, подобный тому, каким по описаниям биографов с детства обладал Моцарт. Отец Кости, авторитетный музыкант, сообщал мне, что юноша легко и безукоризненно настраивал по слуху рояли, никогда не прибегая к камертону. Он делал и более поразительную вещь. Настроив один рояль, он брался за второй, настраивал его совершенно независимо от первого, и после этого оба рояля годились для совместной игры на обоих в четыре руки; а музыканты знают, что на двух хорошо по отдельности настроенных роялях все-таки нельзя играть в четыре руки, не подогнав их строй друг к другу ноту за нотой, во избежание мельчайших нестрогостей, которые скажутся в виде биений. Не было такого аккорда, вплоть до бессмысленного шлепка по клавиатуре всеми пальцами, который Костя не расшифровал бы с закрытыми глазами мгновенно, перечисляя по порядку все ударенные ноты. Он знал на память все московские колокола, узнавая их по тонам в общем воскресном трезвоне и выписывая на слух сложнейшие анализы всех их призвуков. Все мои опыты над ним убедили меня в редкой и безотказной точности его слуха»[39 - Там же. С. 229–230.].

Эти наблюдения позволили Бернштейну сделать некоторые общие замечания о природе абсолютного слуха. Он считал, что в этом понятии объединяют два совершенно различных по своей природе явления. Один вид абсолютного слуха есть упражняемое качество, чрезвычайно часто встречающееся у профессионалов, постоянно совершенствующих его по ходу своей музыкальной работы.

«Другой вид абсолютного слуха есть чисто идиопатический (самобытный) механизм совершенно неясного происхождения. Этот вид слуха, по-видимому, всегда врожден, вряд ли упражняем и обладает всеобщностью ко всем видам слышимых звуков. <…> Нередко он связывается при этом с целым рядом других особенностей слухового восприятия, в первую очередь с так называемым цветным слухом, т. е. прочными и глубокими ассоциациями звуков с цветами и их оттенками. К числу обладателей именно этого типа слуха принадлежал и описываемый мной юноша».

Бернштейн считал второй тип абсолютного слуха близким к явлению, называемому «эйдетизмом». Эйдетизмом называется яркое, бесспорное для субъекта восприятие звуков, прочное «стояние» их в воображении, мгновенное, непосредственное и твердое их запоминание. Самый известный пример – Моцарт, который мог выписать для не положенного еще на бумагу сочинения партию одного какого-то инструмента, затем заняться другими делами, а через какое-то время написать уже полную партитуру. Та же образная прочность звукового воспоминания, предполагает Бернштейн, лежала в основе способности Кости Сараджева состраивать два рояля не одновременно, а один после другого[40 - Там же. С. 230.].

В конце 1920-х годов «музыку колоколов» изучали в Государственном институте музыкальной науки (ГИМНе). Бернштейн тогда записывал в этом институте игру пианистов с помощью метода циклографии.

Но в 1930 г. церковный звон в Москве запретили, а сами колокола отправили на переплавку. Лишившись возможности играть, Котик придумал схему «показательной» концертной звонницы, на которой он мог бы исполнять свои сочинения. Он обращался в Наркомпрос, его просьбу поддержали известные композиторы и музыканты, исследователи из ГИМНа, но звонницу так и не создали. А 1932 г. он отправился в Гарвард, где ему обещали построить концертную звонницу, но не прижился там и вернулся домой. Котик умер в военной Москве, на улицах которой звучали не колокола, а сирены.

Рис. 4. Запись игры пианиста в Государственном институте музыкальной науки, 1925 г.

Рис. 5. Кимоциклограмма исполнения 7-го вальса Ф. Шопена. Снимок сделан сверху; на каждой кисти помещены по две лампочки; приводятся 16 тактов (с 33-го по 48-й). Работа Н. Бернштейна и А. Шевеса, Музыкально-педагогическая лаборатория Московской консерватории, 1939 г.

Жена Александра Николаевича, Александра Карловна Иогансон (1867–1941), родилась в Твери, в семье железнодорожного служащего – обходчика на линии «Петербург – Москва». Жили они у железнодорожного полотна, и девочка Саша научилась различать паровозы и составы, узнавать их «в лицо». Это свое увлечение она передала сыновьям: больше всего на свете мальчики любили рассматривать, зарисовывать вагоны и паровозы и даже мастерить их модели. Девушка рано ушла из дома и поступила работать сначала на ткацкую фабрику в Твери, а потом – санитаркой в больницу. Помогала в операционной, а когда недалеко от города, в деревне Бурашево, открылась психиатрическая колония (приют для хронически больных), она поступила туда сестрой милосердия. В Бурашево ее заметил психиатр Платон Васильевич Луначарский (брат будущего наркома Анатолия Васильевича) и пригласил в Москву, в клинику на Девичьем поле, которую возглавлял Корсаков. Это было в начале 1890-х годов. Здесь она и встретилась со своим будущим мужем. Была она рукодельной, мастерски шила и вышивала, расписывала керамику. От нее у сыновей не только интерес к поездам, мостам и железным дорогам, но, возможно, и талант к рисованию и черчению.

Как-то братьям подарили первый конструктор Meccano, и они собирали из него арочные мосты и свою любимицу Эйфелеву башню. Со временем они перечитали в Румянцевской библиотеке практически все, что там имелось, по истории паровозостроения и о конструкциях локомотивов. Братья ездили на кладбище паровозов в Перерву, лазали по кабинам, рассматривали паровозы со всех сторон, тщательно зарисовывали. Вскоре у них получился весьма солидный каталог локомотивов, классифицированных по типам, странам, годам выпуска. Для мальчиков паровозы стали людьми, живущими в выдуманной стране, «паровозной Швамбрании». Для них выдумывались имена, характеры. Порт реты их цветными карандашами создавал Николай. «Главным был отставной генерал Слоним Лосяков-Уров – курьерский паровоз „С“ – в одеж де цвета хаки, с красными лампасами-колесами. „Характер“ его был списан с генерала Булдеева из чеховского рассказа „Лошадиная фамилия“. Паровоз „Ж“ был стариком из одного тургеневского рассказа, который все время ходил по комнатам и приговаривал: „Брау, брау“. Среди них были чиновники и учитель латыни, старые девы и купцы, работяги и „господа офицеры“»[25 - Чхаидзе Л., Чумаков С. Формула шага. М.: Физкультура и спорт, 1972. С. 22.].

Братья собственноручно мастерили модели составов с соблюдением масштаба и точным воспроизведением всех деталей, вплоть до опускавшихся на пружинках полок в спальных вагонах, поручней и лесенок в тамбур. Игра перешла в жизнь: Сергей стал инженером-путейцем, профессором, крупным специалистом по строительству мостов. А Николай, когда ему было уже за сорок, собственноручно сделал несколько точных копий товарных и пассажирских вагонов. В Институте нейрохирургии в музее хранится один такой вагончик из состава «Москва – Киев», осна щенный изящными буферами с круглыми блестящими контактами, сделанными из копеечных монет, обработанных маленькими напильниками-надфилями. Николай Бернштейн – автор обстоятельной статьи по истории паровозов в журнале «Хочу все знать», где он сравнивает соперничество между двумя линиями локомотивов с борьбой видов за существование в ходе эволюции[26 - Бернштейн Н. А. Происхождение видов в технике // Искра. 1925. № 9. С. 9–13.]. Он также писал статьи и заметки в журнал «Наука и жизнь», в том числе о мостах и Эйфелевой башне[27 - Бернштейн Н. А. Башня Эйфеля // Наука и жизнь. 1964. № 9. С. 33–39; Бернштейн Н. А. Как был построен Сызранский мост через Волгу // Наука и жизнь. 1965. № 1. С. 146; Бернштейн Н. А. Крушение Тэйского моста // Наука и жизнь. 1966. № 2. С. 151–155.].

Довольно часто в Большом Левшинском появлялся младший брат Александра Николаевича Сергей. Студентом он изучал математику в Сорбонне и Гёттингене, в 1904 г. защитил диссертацию в комиссии из математических светил – Анри Пуанкаре, Эмиля Пикара и Жака Адамара. В диссертации он предлагал решение девятнадцатой проблемы из списка Давида Гильберта (этот список состоял из 23 кардинальных проблем математики). Позже Сергей Натанович взялся за решение следующей, двадцатой, проблемы Гильберта. В отличие от своего брата, еврея-выкреста, Сергей в другую веру не перешел и остался «Натановичем» (тогда как Александр свое отчество русифицировал). А потому в Российской империи он смог занять только должность школьного учителя математики. Впрочем, ничего уничижительного в этом не было – в гимназиях тогда преподавали университетские приват-доценты. Но Сергею пришлось уехать из столиц в Харьков. Приезжая в Москву, он останавливался у брата. В этой же квартире Александр Николаевич принимал частных пациентов; вскоре места в ней стало не хватать, и была нанята вторая квартира на том же этаже.

Жили, не нуждаясь, что позволяла профессорская зарплата и обширная частная практика отца. Много тратили на образование детей: приходили учителя преподавать языки и музыку, на зиму брали абонемент в Большой театр. Учились мальчики в прогрессивной Медведниковской гимназии (9-я классическая гимназия им. Ивана и Александры Медведниковых) – школе нового типа. В Староконюшенном переулке для нее выстроили специальное здание, с хорошо освещенными классами, с полными воздуха рекреационным и гимнастическим залами. Всем ученикам предлагались горячие завтраки. Родители участвовали в работе педагогического совета. В штат гимназии входили преподаватель гимнастики, педиатр и дантист. В программу внесли изменения по сравнению с классической гимназией: курсы естественных наук и математики расширили, прибавили курсы «мироведения», анатомии и гигиены. Латынь сократили, зато преподавали три живых языка – немецкий, французский и английский; старшеклассники читали Шекспира в оригинале. Часто устраивали в гимназии театральные постановки, причем некоторые спектакли шли на языке оригинала: когда давали комедию древнеримского драматурга Тита Макция Плавта «Менехмы», пролог и третий акт играли на латыни. Кроме того, братья занимались языками дома, с репетиторами, изучая еще и итальянский.

Рис. 2. Ученики гимназии им. Медведниковых, около 1910 г. (Николай Бернштейн – третий справа в первом ряду)

Уровень преподавания в гимназии был очень высок: учителя – не ниже приват-доцента, а в старших классах некоторые предметы вели университетские профессора. Естественную историю в гимназии преподавал Дмитрий Федорович Синицын (1871–1937), зоолог, специалист по простейшим, защитивший докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском университете, один из создателей первой в России ветеринарной гельминтологической лаборатории. Предмет, назвавшийся «мироведением», преподавал Николай Михайлович Кулагин (1860–1940), профессор сельскохозяйственного института по кафедре зоологии, философскую пропедевтику – Борис Александрович Фохт (1875–1946), учившийся в тогдашних философских центрах Гейдельберге и Марбурге, переводчик Аристотеля, Канта и Гегеля. На постаменте памятника Борису Фохту на Новодевичьем кладбище выбиты слова Аристотеля: «Все науки более необходимы, чем философия, но прекраснее нет ни одной». С философией могла поспорить одна только музыка, которой Фохт серьезно увлекался (он был женат на пианистке Раисе Меерсон). Фохт написал эссе о музыкальном кумире поколения Александре Скрябине, которому поклонялся и подражал начинающий музыкант Николай Бернштейн[28 - Фохт Б. А. Философия музыки А. Н. Скрябина // А. Н. Скрябин. Человек. Художник. Мыслитель. М.: Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина, 1994. С. 201–226.].

Рис. 3. Гимназия им. Медведниковых, 1914 г. (Николай Бернштейн – в центре)

В квартире на Большом Левшинском царила музыка. В семь лет Коля начал учиться игре на фортепиано. По слухам, преподавателя ему нашел пианист Александр Борисович Гольденвейзер по просьбе самого Рахманинова – сестра Сергея Васильевича была паценткой Александра Бернштейна, и Рахманинов заходил в их дом[29 - Найдин В. Чудо, которое всегда с тобой. С. 133.]. Николай Александрович на всю жизнь запомнил, как однажды всей семьей в Большом театре слушали «Ивана Сусанина», где дирижировал Рахманинов, пели Шаляпин и Нежданова. Каждый раз перед походом в оперу отец Александр Николаевич проигрывал от начала до конца клавир этой оперы на домашнем рояле. У Бернштейнов их было два, и можно было исполнять клавиры в четыре руки и даже восемь рук, да еще и пропевая арии. После такой тренировки у Николая развился небольшой, но приятный баритон, и уже взрослым он играл и пел сцены из «Евгения Онегина», «Пиковой дамы», «Русалки» и «Алеко», играл партитуру «Лебединого озера» и «Жизели». Соседом Бернштейнов по дому был виолончелист Анатолий Андреевич Брандуков, а в классе с Николаем учился другой начинающий виолончелист Константин Шапиро, ставший в эмиграции известным музыкантом и педагогом. Николай освоил не только фортепиано, но и флейту и гобой. Гимназистом он импровизировал на рояле мрачноватые, скрябинского толка вещи, особенно когда у него были проблемы с учителями или одноклассниками. Пробовал юный музыкант сочинить и симфонию: называлась она «Вешние воды» и вполне могла быть вдохновлена не только повестью Тургенева, но и симфонической поэмой Рахманинова «Весна».

Если мальчик и думал о карьере, то – музыканта, может быть, литератора. Он обладал не только абсолютным музыкальным слухом, но и тонким чувством стиля. На те литературные произведения, которые его особенно впечатлили, Николай писал пародии – для пущего смеха на бланках «Журнала невропатологии и психиатрии». Журнал редактировал его отец, и у него на столе всегда лежала стопка чистых бланков. Свои пародии Коля зачитывал на семейных вечерах. Вот, например, «Роман в 8 частях П. И. Мельникова „На вулканах“»:

«Говорят, за Волгой вулканы имеются. Верхнее Заволжье – край привольный. Немало промыслов оно в старые годы заезжему немцу показывало. Хочешь – маргуны настругивай, хочешь – отщекрыгу лепи, а не то так синелью кафтаны обшивай на загувецкий манер да к Макарию свези, потому сказано: „Нижегородский мужик – что муки четверик; потряси – рассыплется; помочи – слипнется; поторгуйся – все купит“»[30 - Цит. по: Чхаидзе Л. В, Чумаков С. В. Формула шага. М.: Физкультура и спорт, 1972. С. 19.].

На фотографии выпуска 1914 г. среди тридцати трех лиц улыбающийся мальчик со светлыми глазами и темными бровями вразлет – Николай Бернштейн. Литературные пристрастия привели его на историко-филологическое отделение Московского университета. Но началась война, и Николай пошел работать санитаром в военный госпиталь, а вскоре сам собрался на фронт. И тогда на семейном совете решили: если и идти в армию, то не рядовым – пушечным мясом, – а врачом. Николай перевелся на медицинский факультет и проучился четыре года. Разразилась революция, за ней – гражданская война. Их курс выпустили ускоренно: 15 декабря 1919 г. всем выдали дипломы лекаря и отправили в Красную армию на фронт. Николай попал в Третью армию Восточного фронта, противостоявшую Колчаку. Вскоре Третья армия преобразовалась в Первую революционную армию труда. Полк, где служил Бернштейн, восстанавливал металлургический завод, основанный в XVIII в. Демидовым в уральском городе Ревда, и достраивал железную дорогу от Казани к Екатеринбургу, от которой зависело снабжение оружием и хлебом Москвы и армии. Врачи здесь боролись с вездесущим противником – тифом. Прослужив почти полтора года, в марте 1921 г. Бернштейн демобилизовался и страшно долго, проведя несколько недель в теплушке, добирался до Москвы.

Вернувшись к мирной жизни, Николай попытался сначала встать на отцовскую стезю и заняться психиатрией. Он стал работать в клинике В. А. Гиляровского (ученика А. Н. Бернштейна) в Медико-психологическом институте. А в апреле 1922 г., когда здоровье Александра Николаевича пошатнулось, сын заменил его в университетской психиатрической клинике. После революции Бернштейн-старший служил в учреждениях Наркомпроса – Главнауке и Комиссии по реформе медобразования при Главпрофобре. В самую разруху, в 1920 г., он вмес те с коллегой, доктором Ф. Е. Рыбаковым, организовал Психоневрологический музей, а после смерти Рыбакова добился преобразования музея в Государственный московский психоневрологический институт, учебно-научное учреждение на госбюджете (что немаловажно). Разместился институт в здании бывшей Поливановской гимназии на Пречистенке, д. 32, неподалеку от Большого Левшинского переулка, где жили Бернштейны, и от Центрального приемного покоя, который до революции возглавлял Александр Николаевич. Однако долго заведовать институтом ему не пришлось: в мае 1922 г., не дожив до пятидесяти двух лет, он скончался от болезни сердца. Похоронили его с почетом на Новодевичьем кладбище.

Студентом Николай слушал лекции отца по клинической психиатрии, знал его пациентов. Мать мечтала, чтобы сын унаследовал и частную практику. Однако психиатрия его не увлекала, его тянуло к тому знанию, которое называют «точным», аналитическим, математическим. Таким знанием была, например, психофизика, изучавшая законы ощущения и восприятия.

Психофизика и колокола

С 1921 г. Николай возглавил лабораторию психофизики в Психоневрологическом институте, и первые его научные работы посвящены этой науке[31 - Бернштейн Н. А. К вопросу о восприятии величин (о роли показательной функции e

в процессах восприятия величин) // Журнал психологии, неврологии и психиатрии. 1922. Т. 1. С. 21–54; Бернштейн Н. А. Логарифмические свойства клавиатуры музыкальных инструментов // Там же. С. 153–155.]. Несмотря на то, что традиционно курс психологии в России читался на историко-филологических отделениях университетов как часть философии, лаборатории экспериментальной психологии впервые появились на медицинских факультетах. Оборудование их состояло из измерительных приборов – от измеряющего силу динамометра до приборов, фиксирующих быстроту реакции. «Психология медных инструментов» пришла в Россию из Германии, из лаборатории, которую Вильгельм Вундт открыл в Лейпциге в 1879 г. Уже в 1860–1870-е годы психиатры Иван Михайлович Балинский (1827–1902) в Военно-медицинской академии в Петербурге и Сергей Сергеевич Корсаков (1854–1900) в психиатрической клинике Московского университета стали приобретать за границей отчасти на собственные средства аппаратуру для психологических измерений. А в 1885 г. невролог Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927) после стажировки у Вундта создал первую психологическую лабораторию в Казани. Оборудование Бехтерев частично закупил в Лейпциге, а кое-что смастерил сам и с помощью сотрудников. В лаборатории, в числе прочих приборов, имелись большая модель головного мозга, краниограф (для измерения объема мозга), пневмограф (для записи дыхания), рефлексограф и рефлексометр (для регистрации коленного рефлекса и его силы). Собственно психологические эксперименты в лаборатории были относительно редки и проводились исключительно на пациентах психиатрической клиники. Ученики Бехтерева тестировали пациентов с разными диагнозами, экспериментировали с гипнозом, измеряли скорость психологических реакций в разное время суток. У Вундта учился и немецкий психиатр Эмиль Крепелин, один из создателей «нозологического» направления. Убежденным последователем Крепелина, сторонником экспериментально-психологического направления в психиатрии считался Александр Николаевич Бернштейн. В целях более точной диагностики болезни он и его ученики и создавали и опробовали собственные психологические тесты[32 - Бернштейн Н. А. Экспериментально-психологическая методика распознавания душевных болезней // Современная психиатрия. 1908. № 5. С. 193–206, 241–253.].

Получив доступ к отцовской лаборатории, Николай стал там засиживаться. Для начала он решил проверить сформулированый Э.-Г. Вебером в начале XIX в. закон, пожалуй, один из немногих в психологии, который выражался математической формулой. Согласно этому закону, чтобы человек воспринял увеличение стимула, его интенсивность должна находиться в определенном отношении к первоначальной величине, быть функцией этой величины (конечно, в определенных пределах):

? J ? J = const, (l ? J ? L)

В середине XIX в. физик и философ Г.-Т. Фехнер ввел в эту закономерность еще один элемент – ощущение. Он подставил вместо константы изменение ощущения – величину дельта S – и получил уравнение, связывающее величину ощущения с величиной стимула. Проверить или опровергнуть этот закон пытались многие: видимо, им казалось, что именно таким образом устанавливаются незыблемые истины, получается твердое, подобное математическому, знание о душевной жизни.

Через несколько месяцев Бернштейн уже провел психологические эксперименты, в которых участвовали 45 испытуемых от 8 лет до 51 года, «в числе которых были дети легко-дебильные и нормальные, курсанты, студенты, педагоги и профессора» (последним, видимо, был его собственный отец). Пятьсот измерений он сделал только для того, чтобы выяснить, как зависит восприятие еле заметных различий между кругами разного диаметра от величины диаметра. В этих опытах выяснилось[33 - Бернштейн Н. А. К вопросу о восприятии величин. С. 34.], что восприятие различий описывается показательной функцией e

(скорость возрастания этой функции в данной точке равна значению самой функции в этой точке). То же самое Бернштейн проделал в отношении звуков, вернее, восприятия звукоряда и музыкальных интервалов, и пришел к тому же выводу: восприятие различий между близкими тонами описывается показательной функцией. Автор даже претендовал на то, чтобы вывести на основе этой функции «принцип психической относительности», подобный принципу относительности Эйнштейна. Кстати, Бернштейна-старшего «мир звуков» тоже крайне интересовал, он даже написал исследовательское эссе на эту тему[34 - Бернштейн Н. А. Мир звуков как объект восприятия и мысли // Вопросы психологии и философии. 1896. Кн. 32. С. 109–130.]. С древности было известно, что периоды колебания отрезков звучащей струны пропорциональны длинам этих отрезков. В силу этого лады струнных инструментов, соответствующие равным на слух полутонам, утверждал младший Бернштейн, подчиняются тому же закону, описываемому показательной функцией. Эксперимент для проверки этого утверждения сначала был только мысленным. Он сделал вывод, что «принцип, весьма близкий к фехнеровскому, оказывается <…> единственно возможным определителем механизма оценки всякой величины вообще». Принцип этот – измерение величины путем определения ее отношения к эталону-единице. Таким образом, делал вывод начинающий психолог, подобно тому как в физике верной оказывается теория относительности Альберта Эйнштейна, в науке о душе торжествует «принцип психологической относительности»[35 - Бернштейн Н. А. К вопросу о восприятии величин. С. 51.].

В самом начале 1920-х годов вся музыкальная Москва знала о человеке удивительных способностей Константине Сараджеве (1900–1942). Отец его был известным скрипачом и дирижером, преподавателем Московской консерватории, мать – незаурядной пианисткой, дочерью знаменитого педиатра Нила Филатова. Константин, или Котик, как звали его знакомые, обладал исключительно тонким музыкальным слухом: в каждой ноте он различал больше двухсот градаций, а в октаве – 1700 различных тонов. Такое богатство звука могут дать только колокола, а потому Котик Сараджев звонил на многих московских колокольнях и писал музыку для колоколов. Для него весь мир звучал: вещи, цвета и люди, все имели свое индивидуальное звучание, свою тональность. Эта способность, называемая синестезией, сильно интересовала психологов и психиатров (последние считали такую особенность проявлением болезни). Известным синестетом был Александр Скрябин – каждый цвет для него соответствовал какой-то одной тональности. Котик объяснял синестезию тем, что, кроме абсолютного слуха, существует еще «истинный слух» – «способность слышать всем своим существом звук, издаваемый не только предметом колеблющимся, но вообще всякой вещью. Звук кристаллов, камней, металлов». Этой способностью, согласно легенде, обладал Пифагор[36 - Цветаева А. И., Сараджев Н. К. Мастер волшебного звона. М.: Музыка, 1986. С. 115–116.].

В 1922 г. Константин Сараджев стал пациентом молодого доктора Бернштейна.

«Мой пациент, – пишет он, – юноша восемнадцати лет, сын известного музыканта-профессионала, находился в психиатрической клинике по случаю частых и тяжелых припадков эпилептического характера. Психологическое исследование обнаружило, что юноша слегка слабоумен, глубоко психопатичен и обнаруживает сложные, систематизированные бредовые построения, заставлявшие думать о наличии у него параноидной (бредовой) формы шизофрении. Однако в отличие от типичных шизофреников это был милый, кроткий и вполне доступный юноша, своей душевной чистотой и профессиональной страстью к трезвоненью на колокольне, в котором он был очень искусен, всегда будивший в моем воображении облик царя Федора Иоанновича»[37 - Бернштейн Н. А. Современные искания в физиологии нервного процесса / Под ред. И. М. Фейгенберга, И. Е. Сироткиной. М.: Смысл, 2003. С. 229.].

О том, как Николай изучал феноменальный слух Котика, свидетельствовала Анастасия Ивановна Цветаева, сестра Марины Цветаевой:

«Психолог Н. А. Бернштейн произвел над ним любопытный эксперимент: он попросил Котика, утверждавшего, что слышит звук данного цвета, – написать на конверте тональность каждой цветной ленты, в него положенной, что тот и исполнил. Много дней спустя Н. А. Бернштейн попросил Котика повторить эти записи, сославшись на то, что будто бы их потерял. Просьба была исполнена. Сверив содержимое прежних и новых конвертов, Н. А. Бернштейн убедился в полной идентичности записей»[38 - Цветаева А. И., Сараджев Н. К. Мастер волшебного звона. М.: Музыка, 1986. С. 107.].

Предоставим опять слово Бернштейну, великолепному рассказчику. Самым интересным свойством Кости был его музыкальный слух:

«Это был настоящий абсолютный слух кристальной чистоты и точности, подобный тому, каким по описаниям биографов с детства обладал Моцарт. Отец Кости, авторитетный музыкант, сообщал мне, что юноша легко и безукоризненно настраивал по слуху рояли, никогда не прибегая к камертону. Он делал и более поразительную вещь. Настроив один рояль, он брался за второй, настраивал его совершенно независимо от первого, и после этого оба рояля годились для совместной игры на обоих в четыре руки; а музыканты знают, что на двух хорошо по отдельности настроенных роялях все-таки нельзя играть в четыре руки, не подогнав их строй друг к другу ноту за нотой, во избежание мельчайших нестрогостей, которые скажутся в виде биений. Не было такого аккорда, вплоть до бессмысленного шлепка по клавиатуре всеми пальцами, который Костя не расшифровал бы с закрытыми глазами мгновенно, перечисляя по порядку все ударенные ноты. Он знал на память все московские колокола, узнавая их по тонам в общем воскресном трезвоне и выписывая на слух сложнейшие анализы всех их призвуков. Все мои опыты над ним убедили меня в редкой и безотказной точности его слуха»[39 - Там же. С. 229–230.].

Эти наблюдения позволили Бернштейну сделать некоторые общие замечания о природе абсолютного слуха. Он считал, что в этом понятии объединяют два совершенно различных по своей природе явления. Один вид абсолютного слуха есть упражняемое качество, чрезвычайно часто встречающееся у профессионалов, постоянно совершенствующих его по ходу своей музыкальной работы.

«Другой вид абсолютного слуха есть чисто идиопатический (самобытный) механизм совершенно неясного происхождения. Этот вид слуха, по-видимому, всегда врожден, вряд ли упражняем и обладает всеобщностью ко всем видам слышимых звуков. <…> Нередко он связывается при этом с целым рядом других особенностей слухового восприятия, в первую очередь с так называемым цветным слухом, т. е. прочными и глубокими ассоциациями звуков с цветами и их оттенками. К числу обладателей именно этого типа слуха принадлежал и описываемый мной юноша».

Бернштейн считал второй тип абсолютного слуха близким к явлению, называемому «эйдетизмом». Эйдетизмом называется яркое, бесспорное для субъекта восприятие звуков, прочное «стояние» их в воображении, мгновенное, непосредственное и твердое их запоминание. Самый известный пример – Моцарт, который мог выписать для не положенного еще на бумагу сочинения партию одного какого-то инструмента, затем заняться другими делами, а через какое-то время написать уже полную партитуру. Та же образная прочность звукового воспоминания, предполагает Бернштейн, лежала в основе способности Кости Сараджева состраивать два рояля не одновременно, а один после другого[40 - Там же. С. 230.].

В конце 1920-х годов «музыку колоколов» изучали в Государственном институте музыкальной науки (ГИМНе). Бернштейн тогда записывал в этом институте игру пианистов с помощью метода циклографии.

Но в 1930 г. церковный звон в Москве запретили, а сами колокола отправили на переплавку. Лишившись возможности играть, Котик придумал схему «показательной» концертной звонницы, на которой он мог бы исполнять свои сочинения. Он обращался в Наркомпрос, его просьбу поддержали известные композиторы и музыканты, исследователи из ГИМНа, но звонницу так и не создали. А 1932 г. он отправился в Гарвард, где ему обещали построить концертную звонницу, но не прижился там и вернулся домой. Котик умер в военной Москве, на улицах которой звучали не колокола, а сирены.

Рис. 4. Запись игры пианиста в Государственном институте музыкальной науки, 1925 г.

Рис. 5. Кимоциклограмма исполнения 7-го вальса Ф. Шопена. Снимок сделан сверху; на каждой кисти помещены по две лампочки; приводятся 16 тактов (с 33-го по 48-й). Работа Н. Бернштейна и А. Шевеса, Музыкально-педагогическая лаборатория Московской консерватории, 1939 г.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: