По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

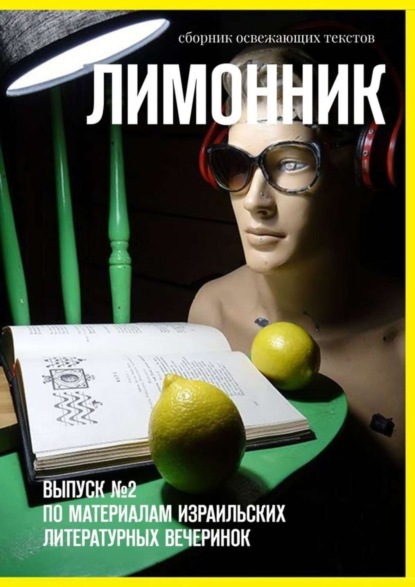

Лимонник. ВЫПУСК №2 по материалам израильских литературных вечеринок

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Ещё неприличнее было быть похожим на еврея.

Мама гордилась, что она похожа на грузинку, бабушка считала, что у нее польская внешность, а мне деваться было некуда.

Вдобавок большинство родственников успешно ассимилировались.

Бабушка часто говорила мне:

– Что ты смотришь на Серёжу? Он русский и сын генерала. Его и с двойками везде возьмут. А ты должен учиться только на пятерки.

Потом быть евреем стало почётно и зачетно. Многие стремятся.

Но если витамина уверенности в себе в детстве не получил, потом не восполнить.

Лёгкая жизнь. Маленький урод

Я всегда знал, что я не такой, как все. Когда мы с моей любимой бабушкой выходили гулять в Золотоворотский сквер, все ее подружки хором обсуждали мою худобу и приходили к выводу, что меня не кормят. В ту далекую несытую пору в детях ценилась дородность и даже некоторая одутловатость.

– Этот урод просто ничего не ест, ? оправдывалась моя бедная бабушка, но ей никто не верил.

В меня силой пытались запихнуть свиные отбивные, рыбий жир и красную икру, но я отбивался изо всех сил.

Бабушка пекла замечательные пироги, славящиеся по всем городам и весям, где проживали наши родственники, но я на них даже не смотрел. Но верхом моей подлости было поведение в гостях. Там, вдали от дома, я ел с завидным аппетитом, чем еще больше ее дискредитировал. Поразительная бледность моей кожи наводила на мысль, что она меня содержит в чулане, как Мальвина Буратино. Родственники гладили меня по голове и угощали шоколадными конфетами, от которых, к бабушкиному ужасу, я не отказывался, несмотря на строгий инструктаж перед выходом из дома.

– Вы думаете, у нас дома нет шоколада? ? тщетно заламывая руки, восклицала бабушка. Увы, это был глас вопиющего в пустыне. Родственники отводили глаза и засовывали конфеты мне в карман.

Дома меня обзывали вонючим интеллигентом, таким же, как отец и вся его паршивая семейка.

Главное свое уродство я совершил в первом классе. Наша учительница, Эсфирь Львовна спросила детей, как они помогают своим родителям. Кто-то мыл посуду, другие ходили в магазин, а некоторые присматривали за младшими братьями. Одному мне нечего было сказать. Придя домой, я решил исправиться и помыть посуду. Этим у нас обычно занималась мама. Будучи химиком, она подходила к этому процессу серьезно и тщательно. Специальные жидкости для посуды до страны победившего социализма еще не дошли, и она применяла соду, горчичный порошок и прочие подручные средства. Я, со свойственной мне с малых лет креативностью, все упростил. Тарелки были ополоснуты холодной водой и вытерты полотенцем. Они стали сиять на солнце, и я поставил их в буфет, гордясь собой.

Когда мама пришла с работы и, решив поужинать, попыталась взять одну тарелку, у нее не получилось. Тарелки вынулись сразу все. Я сидел в уголке и скромно ждал похвал. Вместо них раздался звон разбитой посуды и возглас мамы: «Кто тебя просил мыть посуду? Лучше бы уроки делал, как следует!».

Так я не стал посудомоем и еще много кем.

Лёгкая жизнь. Начало

Когда мама подкатила к роддому на сверкающем трофейном «Opel Kapitan», весь персонал выбежал на улицу, а те, кто не успели, прильнули к окнам. Они сразу поняли, что у них должно родиться что-то необыкновенное. Но я еще раздумывал, стоит ли покидать такое теплое, влажное и уютное маменькино брюшко. Пришел главврач и, заметив, что я не собираюсь выходить в эту промозглую действительность, заявил, что придется делать кесарево сечение. Этого я допустить не мог. Чтобы мамочке резали мой любимый мягкий животик! Нет, нет и еще раз нет! И я полез в этот свет, от спешки запутавшись в пуповине. Это было фатальной ошибкой. Так погиб мой старший брат, которого еще до рождения нарекли Яшей, в честь маминого деда, знатока Писания, каббалиста и чудотворца. Но холодная сталь щипцов выхватила меня из материнского лона и не дала пойти по неверному пути моего мертворожденного брата. Меня положили на стол. Кричать и плакать я не хотел, но признаки жизни подал, обдав окружающих своей, слабой еще струйкой. Все умилились и оставили источник струи в первобытном состоянии, наплевав на древний обряд. Меня принялись взвешивать и измерять, как будто эти сухие цифры могли что-то сказать о моей грядущей судьбе. Нет, чтобы посмотреть на расположение звезд над крышей. Но время тогда было атеистическое, уже разгромили вейсманистов-морганистов и прочих низкопоклонников западной науки. Какая уж тут астрология? И зря, светила могли бы подсказать, что нельзя потомка такого прадеда оставлять необрезанным.

Правда, в синагогу меня впоследствии водили. И я сидел на месте прадедушки, которое он себе купил в 1918 году за зашитые в кальсоны царские червонцы. В мое время там не молились, а представляли кукольные спектакли. Бог с интересом наблюдал за приключениями Буратино и за мной, украдкой ковыряющим в носу, пока мама не видит. Созвав на совещание ангелов и души набожных предков, Всевышний решил про меня, что пусть для начала поболеет диатезом и корью, а потом все-таки живет. Ведь он (то есть я) может написать смешные рассказы, а человеческая улыбка угодна Господу не меньше длинных молитв, а может, даже и больше.

Лёгкая жизнь. Искусство

В детстве я очень любил петь. В моем репертуаре было всего две песни. Зато какие! Одна веселая, про отважного капитана, который объехал много стран, постоянно улыбаясь, как дебил, а вторая, трагическая, про юного барабанщика, погибшего во цвете лет от случайной пули. Пел я их громко и с выражением. Песни были, а со слушателями была напряженка. Как только я затягивал одну из них, мама говорила: «Иди лучше порисуй».

Чтобы в доме было тихо, мне покупали огромное количество цветных карандашей самых невообразимых оттенков, шершавых альбомов и акварельных красок. Но я был не Репин какой-нибудь, в альбомах рисовать. Во мне жил инстинкт первобытного человека ? рисовать на стенах пещеры. Правда, этот вид творчества жестоко пресекался. Но я нашел выход. Над диваном висело живописное панно, вышитое мамой крестиком во время декретного отпуска. Панно изображало семью оленей на фоне северного сияния. Гордый самец стоял, увенчанный рогами, а его жена и сын мирно жрали траву. Когда меня никто не видел, я залезал под панно и творил. Через некоторое время от моего творчества осыпалась штукатурка, и обнажились дранки, на которых она держалась. У меня появилась мечта ? проковырять дырку к соседям и посмотреть, чем они там занимаются. Тем более, что до войны эта комната была нашей, и у меня были все права на реванш. Но графа Монте-Кристо из меня не получилось, тайный подкоп завершен не был.

Еще я пытался заняться резьбой по дереву мебели перочинным ножиком. Но последней каплей, переполнившей все чаши, был лобзик, подаренный добрыми мамиными подругами. Я решил укоротить им ножки старинного, обитого кожей стула, чтобы ноги не болтались и мне удобно было сидеть. Терпения хватило только на одну ножку…

После этого меня опять бросили из огня в полымя и начали учить музыке. Очевидно, мама решила, что если моего слуха не хватает на пение, то для игры на баяне его вполне достаточно. Как я сочувствую нашим бывшим соседям. В конце концов, они же были не виноваты, что их вселили в нашу квартиру.

После этого я поневоле возвращался к художественному творчеству на уроках рисования, и с окончанием младших классов покинул эту стезю уже навсегда. Теперь думаю, что, наверное, зря. Наблюдая живопись сегодняшнего дня, понимаю, что мои работы вполне могли бы украсить стены музеев современного искусства. Но в те суровые годы даже импрессионисты были спрятаны в запасниках, и царил социалистический реализм, с которым мне было не по дороге. Я стал в искусстве только потребителем.

Дома изобразительное искусство было представлено мамиными оленями, зато у родственников висели мишки Шишкина, где медведи были изображены в натуральную величину. Очень хотелось на ней что-нибудь дорисовать. Но мы с двоюродным братом Сережей не решались, так как понимали, что наказание будет быстрым и неотвратимым.

Залежи картин были обнаружены Сергеем в кладовке. Как они туда попали, мы не знали, а сейчас и не у кого спросить. Там были изображены пасторальные пейзажи и старинные натюрморты «из ненашей жизни». Им применение нашлось. Когда в доме никого не было, мы тренировались в стрельбе по этим картинам из пневматического ружья. Но стрелять по картинам было неинтересно. В глобус было значительно эффектнее. После попадания он начинал крутиться! Картины, изрешеченные нашими пулями, выбросили, а ружье отобрали.

Через несколько лет мы значительно поумнели, как нам тогда казалось. Начали ходить в музеи, собирать художественные альбомы, и, вспоминая детство, гадали, каких художников мы тогда изуродовали своими пулями, и за какие несметные деньги эти картины можно было продать коллекционерам.

Что интересно, мысль о том, что я стал значительно умнее, чем прежде, посещала меня в жизни потом неоднократно. Но, как потом оказывалось, что увы…

Татьяна Левинсон

Трудности перевода, или В ожидании чуда в Израиле

Признаться, быть беременной Лерке понравилось!

А дальше с ней случилось то, чего она совсем не ожидала – она начала вести детскую колонку. Раньше Лера всегда задавалась вопросом: кто эти симпатичные люди, что пишут статьи в детские разделы? Как это было далеко от нее… Честное слово, вот где кожаная куртка-косуха, а где флисовые одеялки эти мимимишные!

Погружаясь в детский мир, Лера вдруг отчаянно поняла, как мало знает об Израиле. Она с упоением и скоростью света писала свои заметки и вспоминала, как ничегошеньки не понимала поначалу. Приходила в медицинские центры Раананы, Ришона, Тель-Авива и даже Бней-Брака… И одинаково тупила.

– Убар эхад?

– А?

– Ат меузенет?

– А-а-а?

– Хельбон бэ шетен…

– А-а-а-а!

Вопрос: «Убар эхад?» просто преследовал Лерку. Задавали его, казалось, все и везде. Довольно быстро она узнала, что «убар» – это плод. То есть все – но в основном всё-таки медработники – интересовались, один у нее плод или же многоплодная беременность.

«Хельбон бэ шетен» – отдельная песня! Будучи, видимо, относительно здоровым человеком Лера всего несколько раз была у врача. Кровь сдавала, а вот мочу не приходилось. Как будет кровь на иврите, она знала еще потому, что проходила курс первой помощи в колледже. Учеба была в основном на английском, но вот именно этот курс был на иврите: там еще такие симпатичные ребята парамедики приезжали…

Что такое «хельбон», Лерка тоже ни сном ни духом. Это потом она уже сильно радовалась, когда это слово на протеиновых батончиках видела. А тогда – просто караул!

Еще в начале всей этой истории подруга Сонька, как только узнала, что Лера в положении, посоветовала походить по каким-то специальным мероприятиям, где беременным дают полезности и подарки. Как такие мероприятия называются, она, правда, понятия не имела. А Лерке, естественно, стало очень интересно, что это за тайные сборища с подарками и как туда попасть.

Так, довольно быстро она узнала про «сиюры» в больницу, где предполагается рожать. Тут всё просто: слово «сиюр» переводится как экскурсия – всё логично.

На сиюре не только смотрят, там можно задавать вопросы. И снова – нужен иврит! В больнице «Ихилов» Лера впервые услышала слово «дула». И хотя это, собственно, английское «doula», все равно – трудности перевода. Тогда у нее случился инсайт, что существуют особенные женщины, которые помогают другим женщинам рожать.

Лерка честно ходила по сиюрам, но где же подарки? Максимум папку яркую с рекламой дадут… Оказалось, что есть еще и «кенес»!

«Кенес» переводится как собрание или конференция, и периодически какая-нибудь больница устраивает такое мероприятие. Для этого снимается симпатичный зал, организовывают приятный фуршет с соками – все ж беременные! – и приглашаются фирмы-спонсоры. Они рекламируют себя и дарят подарки.

На кенесе обычно есть образовательно-развлекательная программа. Выступают врачи, показывают видео из больницы, а гвоздем программы может стать стендап в стиле Адира Миллерана тему беременности и того, как по-разному жена и муж к этому относятся.

Мама гордилась, что она похожа на грузинку, бабушка считала, что у нее польская внешность, а мне деваться было некуда.

Вдобавок большинство родственников успешно ассимилировались.

Бабушка часто говорила мне:

– Что ты смотришь на Серёжу? Он русский и сын генерала. Его и с двойками везде возьмут. А ты должен учиться только на пятерки.

Потом быть евреем стало почётно и зачетно. Многие стремятся.

Но если витамина уверенности в себе в детстве не получил, потом не восполнить.

Лёгкая жизнь. Маленький урод

Я всегда знал, что я не такой, как все. Когда мы с моей любимой бабушкой выходили гулять в Золотоворотский сквер, все ее подружки хором обсуждали мою худобу и приходили к выводу, что меня не кормят. В ту далекую несытую пору в детях ценилась дородность и даже некоторая одутловатость.

– Этот урод просто ничего не ест, ? оправдывалась моя бедная бабушка, но ей никто не верил.

В меня силой пытались запихнуть свиные отбивные, рыбий жир и красную икру, но я отбивался изо всех сил.

Бабушка пекла замечательные пироги, славящиеся по всем городам и весям, где проживали наши родственники, но я на них даже не смотрел. Но верхом моей подлости было поведение в гостях. Там, вдали от дома, я ел с завидным аппетитом, чем еще больше ее дискредитировал. Поразительная бледность моей кожи наводила на мысль, что она меня содержит в чулане, как Мальвина Буратино. Родственники гладили меня по голове и угощали шоколадными конфетами, от которых, к бабушкиному ужасу, я не отказывался, несмотря на строгий инструктаж перед выходом из дома.

– Вы думаете, у нас дома нет шоколада? ? тщетно заламывая руки, восклицала бабушка. Увы, это был глас вопиющего в пустыне. Родственники отводили глаза и засовывали конфеты мне в карман.

Дома меня обзывали вонючим интеллигентом, таким же, как отец и вся его паршивая семейка.

Главное свое уродство я совершил в первом классе. Наша учительница, Эсфирь Львовна спросила детей, как они помогают своим родителям. Кто-то мыл посуду, другие ходили в магазин, а некоторые присматривали за младшими братьями. Одному мне нечего было сказать. Придя домой, я решил исправиться и помыть посуду. Этим у нас обычно занималась мама. Будучи химиком, она подходила к этому процессу серьезно и тщательно. Специальные жидкости для посуды до страны победившего социализма еще не дошли, и она применяла соду, горчичный порошок и прочие подручные средства. Я, со свойственной мне с малых лет креативностью, все упростил. Тарелки были ополоснуты холодной водой и вытерты полотенцем. Они стали сиять на солнце, и я поставил их в буфет, гордясь собой.

Когда мама пришла с работы и, решив поужинать, попыталась взять одну тарелку, у нее не получилось. Тарелки вынулись сразу все. Я сидел в уголке и скромно ждал похвал. Вместо них раздался звон разбитой посуды и возглас мамы: «Кто тебя просил мыть посуду? Лучше бы уроки делал, как следует!».

Так я не стал посудомоем и еще много кем.

Лёгкая жизнь. Начало

Когда мама подкатила к роддому на сверкающем трофейном «Opel Kapitan», весь персонал выбежал на улицу, а те, кто не успели, прильнули к окнам. Они сразу поняли, что у них должно родиться что-то необыкновенное. Но я еще раздумывал, стоит ли покидать такое теплое, влажное и уютное маменькино брюшко. Пришел главврач и, заметив, что я не собираюсь выходить в эту промозглую действительность, заявил, что придется делать кесарево сечение. Этого я допустить не мог. Чтобы мамочке резали мой любимый мягкий животик! Нет, нет и еще раз нет! И я полез в этот свет, от спешки запутавшись в пуповине. Это было фатальной ошибкой. Так погиб мой старший брат, которого еще до рождения нарекли Яшей, в честь маминого деда, знатока Писания, каббалиста и чудотворца. Но холодная сталь щипцов выхватила меня из материнского лона и не дала пойти по неверному пути моего мертворожденного брата. Меня положили на стол. Кричать и плакать я не хотел, но признаки жизни подал, обдав окружающих своей, слабой еще струйкой. Все умилились и оставили источник струи в первобытном состоянии, наплевав на древний обряд. Меня принялись взвешивать и измерять, как будто эти сухие цифры могли что-то сказать о моей грядущей судьбе. Нет, чтобы посмотреть на расположение звезд над крышей. Но время тогда было атеистическое, уже разгромили вейсманистов-морганистов и прочих низкопоклонников западной науки. Какая уж тут астрология? И зря, светила могли бы подсказать, что нельзя потомка такого прадеда оставлять необрезанным.

Правда, в синагогу меня впоследствии водили. И я сидел на месте прадедушки, которое он себе купил в 1918 году за зашитые в кальсоны царские червонцы. В мое время там не молились, а представляли кукольные спектакли. Бог с интересом наблюдал за приключениями Буратино и за мной, украдкой ковыряющим в носу, пока мама не видит. Созвав на совещание ангелов и души набожных предков, Всевышний решил про меня, что пусть для начала поболеет диатезом и корью, а потом все-таки живет. Ведь он (то есть я) может написать смешные рассказы, а человеческая улыбка угодна Господу не меньше длинных молитв, а может, даже и больше.

Лёгкая жизнь. Искусство

В детстве я очень любил петь. В моем репертуаре было всего две песни. Зато какие! Одна веселая, про отважного капитана, который объехал много стран, постоянно улыбаясь, как дебил, а вторая, трагическая, про юного барабанщика, погибшего во цвете лет от случайной пули. Пел я их громко и с выражением. Песни были, а со слушателями была напряженка. Как только я затягивал одну из них, мама говорила: «Иди лучше порисуй».

Чтобы в доме было тихо, мне покупали огромное количество цветных карандашей самых невообразимых оттенков, шершавых альбомов и акварельных красок. Но я был не Репин какой-нибудь, в альбомах рисовать. Во мне жил инстинкт первобытного человека ? рисовать на стенах пещеры. Правда, этот вид творчества жестоко пресекался. Но я нашел выход. Над диваном висело живописное панно, вышитое мамой крестиком во время декретного отпуска. Панно изображало семью оленей на фоне северного сияния. Гордый самец стоял, увенчанный рогами, а его жена и сын мирно жрали траву. Когда меня никто не видел, я залезал под панно и творил. Через некоторое время от моего творчества осыпалась штукатурка, и обнажились дранки, на которых она держалась. У меня появилась мечта ? проковырять дырку к соседям и посмотреть, чем они там занимаются. Тем более, что до войны эта комната была нашей, и у меня были все права на реванш. Но графа Монте-Кристо из меня не получилось, тайный подкоп завершен не был.

Еще я пытался заняться резьбой по дереву мебели перочинным ножиком. Но последней каплей, переполнившей все чаши, был лобзик, подаренный добрыми мамиными подругами. Я решил укоротить им ножки старинного, обитого кожей стула, чтобы ноги не болтались и мне удобно было сидеть. Терпения хватило только на одну ножку…

После этого меня опять бросили из огня в полымя и начали учить музыке. Очевидно, мама решила, что если моего слуха не хватает на пение, то для игры на баяне его вполне достаточно. Как я сочувствую нашим бывшим соседям. В конце концов, они же были не виноваты, что их вселили в нашу квартиру.

После этого я поневоле возвращался к художественному творчеству на уроках рисования, и с окончанием младших классов покинул эту стезю уже навсегда. Теперь думаю, что, наверное, зря. Наблюдая живопись сегодняшнего дня, понимаю, что мои работы вполне могли бы украсить стены музеев современного искусства. Но в те суровые годы даже импрессионисты были спрятаны в запасниках, и царил социалистический реализм, с которым мне было не по дороге. Я стал в искусстве только потребителем.

Дома изобразительное искусство было представлено мамиными оленями, зато у родственников висели мишки Шишкина, где медведи были изображены в натуральную величину. Очень хотелось на ней что-нибудь дорисовать. Но мы с двоюродным братом Сережей не решались, так как понимали, что наказание будет быстрым и неотвратимым.

Залежи картин были обнаружены Сергеем в кладовке. Как они туда попали, мы не знали, а сейчас и не у кого спросить. Там были изображены пасторальные пейзажи и старинные натюрморты «из ненашей жизни». Им применение нашлось. Когда в доме никого не было, мы тренировались в стрельбе по этим картинам из пневматического ружья. Но стрелять по картинам было неинтересно. В глобус было значительно эффектнее. После попадания он начинал крутиться! Картины, изрешеченные нашими пулями, выбросили, а ружье отобрали.

Через несколько лет мы значительно поумнели, как нам тогда казалось. Начали ходить в музеи, собирать художественные альбомы, и, вспоминая детство, гадали, каких художников мы тогда изуродовали своими пулями, и за какие несметные деньги эти картины можно было продать коллекционерам.

Что интересно, мысль о том, что я стал значительно умнее, чем прежде, посещала меня в жизни потом неоднократно. Но, как потом оказывалось, что увы…

Татьяна Левинсон

Трудности перевода, или В ожидании чуда в Израиле

Признаться, быть беременной Лерке понравилось!

А дальше с ней случилось то, чего она совсем не ожидала – она начала вести детскую колонку. Раньше Лера всегда задавалась вопросом: кто эти симпатичные люди, что пишут статьи в детские разделы? Как это было далеко от нее… Честное слово, вот где кожаная куртка-косуха, а где флисовые одеялки эти мимимишные!

Погружаясь в детский мир, Лера вдруг отчаянно поняла, как мало знает об Израиле. Она с упоением и скоростью света писала свои заметки и вспоминала, как ничегошеньки не понимала поначалу. Приходила в медицинские центры Раананы, Ришона, Тель-Авива и даже Бней-Брака… И одинаково тупила.

– Убар эхад?

– А?

– Ат меузенет?

– А-а-а?

– Хельбон бэ шетен…

– А-а-а-а!

Вопрос: «Убар эхад?» просто преследовал Лерку. Задавали его, казалось, все и везде. Довольно быстро она узнала, что «убар» – это плод. То есть все – но в основном всё-таки медработники – интересовались, один у нее плод или же многоплодная беременность.

«Хельбон бэ шетен» – отдельная песня! Будучи, видимо, относительно здоровым человеком Лера всего несколько раз была у врача. Кровь сдавала, а вот мочу не приходилось. Как будет кровь на иврите, она знала еще потому, что проходила курс первой помощи в колледже. Учеба была в основном на английском, но вот именно этот курс был на иврите: там еще такие симпатичные ребята парамедики приезжали…

Что такое «хельбон», Лерка тоже ни сном ни духом. Это потом она уже сильно радовалась, когда это слово на протеиновых батончиках видела. А тогда – просто караул!

Еще в начале всей этой истории подруга Сонька, как только узнала, что Лера в положении, посоветовала походить по каким-то специальным мероприятиям, где беременным дают полезности и подарки. Как такие мероприятия называются, она, правда, понятия не имела. А Лерке, естественно, стало очень интересно, что это за тайные сборища с подарками и как туда попасть.

Так, довольно быстро она узнала про «сиюры» в больницу, где предполагается рожать. Тут всё просто: слово «сиюр» переводится как экскурсия – всё логично.

На сиюре не только смотрят, там можно задавать вопросы. И снова – нужен иврит! В больнице «Ихилов» Лера впервые услышала слово «дула». И хотя это, собственно, английское «doula», все равно – трудности перевода. Тогда у нее случился инсайт, что существуют особенные женщины, которые помогают другим женщинам рожать.

Лерка честно ходила по сиюрам, но где же подарки? Максимум папку яркую с рекламой дадут… Оказалось, что есть еще и «кенес»!

«Кенес» переводится как собрание или конференция, и периодически какая-нибудь больница устраивает такое мероприятие. Для этого снимается симпатичный зал, организовывают приятный фуршет с соками – все ж беременные! – и приглашаются фирмы-спонсоры. Они рекламируют себя и дарят подарки.

На кенесе обычно есть образовательно-развлекательная программа. Выступают врачи, показывают видео из больницы, а гвоздем программы может стать стендап в стиле Адира Миллерана тему беременности и того, как по-разному жена и муж к этому относятся.