Социальное партнёрство в образовании

4) отметки о причастности к российскому добровольческому движению. Личная книжка волонтёра не только персональный документ, но также и источник аналитической информации, которая в обобщенном виде является частью фактуры, обосновывающей экономическую эффективность добровольческой деятельности, выраженной в цифрах и фактах. В листе учёта времени работы волонтёра отмечаются часы, которые волонтёр затрачивает на проведение мероприятий/услуг, включая время на обучение и подготовку к мероприятиям (см. Приложение 10). Ведение листа учёта времени даёт возможность собрать и проанализировать статистическую информацию о помощи, которую оказывает волонтёр клиентам, а также о персональном вкладе волонтёра в деятельность учреждения. Лист учёта времени заполняется самим волонтёром после каждого мероприятия и сдаётся руководителю учреждения (периодичность оговаривается заранее).

Отзыв руководителя о работе волонтёра (см. Приложение 11). Данный документ обычно требуется:

– волонтёрам для предоставления в учебное заведение, если волонтёрская деятельность осуществлялась в рамках прохождения учебной практики;

– при переходе волонтёра из одного учреждения в другое (например, при смене места жительства);

– если координатор программы/проекта не имел возможности принимать участия в супервизии и она осуществилась только непосредственным руководителем волонтёра.

Благодарственное письмо волонтёру по месту его работы/учёбы является документом, мотивирующим деятельность волонтёра. Таким образом, можно отметить ценность каждого волонтёра и внесенный вклад в деятельность учреждения.

В сотрудничестве с религиозными организациями основными документами, регулирующими социальное партнёрство, являются:

– договор и соглашение с религиозной организацией);

– положение о комиссии по реализации соглашения о сотрудничестве;

– план взаимодействия с религиозной организацией.

Заключение договора/соглашения позволяет определить основные направления деятельности в оказании комплексной духовно-нравственной, социальной и психологической помощи клиентам учреждения, а также формы сотрудничества в рамках направлений.

Положение о комиссии по реализации соглашения о сотрудничестве координирует взаимодействие религиозной организации с учреждением, позволяет создавать временные рабочие группы по наиболее актуальным вопросам в рамках взаимодействия.

План взаимодействия (план совместных мероприятий/план сотрудничества) позволяет представить сотрудничество учреждений с религиозными организациями как систему взаимосвязанных действий по оказанию социальной помощи и духовному развитию наименее защищенных слоев населения. План взаимодействия помогает определить примерное содержание основных направлений, таких как:

– создание условий для реализации личных прав в вопросах веры граждан в учреждениях социального обслуживания;

– развитие социально-медицинской, социально-бытовой помощи гражданам;

– оказание материальной помощи и поддержки социально уязвимым категориям граждан;

– деятельность по духовно-нравственному возрождению;

– организационно-методическая деятельность.

Договор о благотворительной помощи может заключаться как с коммерческими (бизнес-организации), так и с некоммерческими (общественные организации, благотворительные фонды, ассоциации, союзы и др.) организациями. Он помогает определить вид благотворительной помощи, который может оказать организация/фонд/коммерческое партнёрство учреждению, а также более подробно виды оказываемой помощи, в которой нуждается учреждение.

Заключение договора благотворительного пожертвования эффективно при реализации программ, проектов, требующих финансовых затрат. В таком договоре указываются конкретные цели, необходимые для реализации программы или проекта. А у благотворителя будет возможность получать информацию о достигнутых результатах, о проведенных мероприятиях, на которые он выделил финансовые средства.

К заключению договоров о благотворительном пожертвовании надо подходить внимательно. Например, если заключён договор о благотворительном пожертвовании, а одним из пунктов его предусмотрели обязанность благополучателя распространять рекламу о благотворителе или его товарах, то такое действие не будет являться пожертвованием.

Заключение договора о благотворительной помощи и договора благотворительного пожертвования с социальным партнёром является не обязательным и заключается на усмотрение взаимодействующих сторон. Однако взаимодействие, основанное на документационном сопровождении, окажется более крепким и эффективным для дальнейшего сотрудничества.

Также могут разрабатываться и другие дополнительные документы в рамках взаимодействия с религиозными организациями.

В зависимости от того, насколько качественно составлены документы, насколько квалифицированно и чётко изложены в них обязанности, права, порядок выполнения различных процедур при предоставлении социальных услуг и другие функции, зависит эффективность социального партнёрства и качество социального обслуживания.

§ 2.5. Специфика содержания социального партнёрства в профессиональных образовательных организациях 25

Основная цель социального партнёрства в профессиональных организациях состоит в совместной разработке, принятии и реализации социально-экономической и трудовой политики, основанной на интересах общества, работников и работодателей. Для профессионального образования социальное партнёрство является естественной формой существования в условиях рыночной экономики.

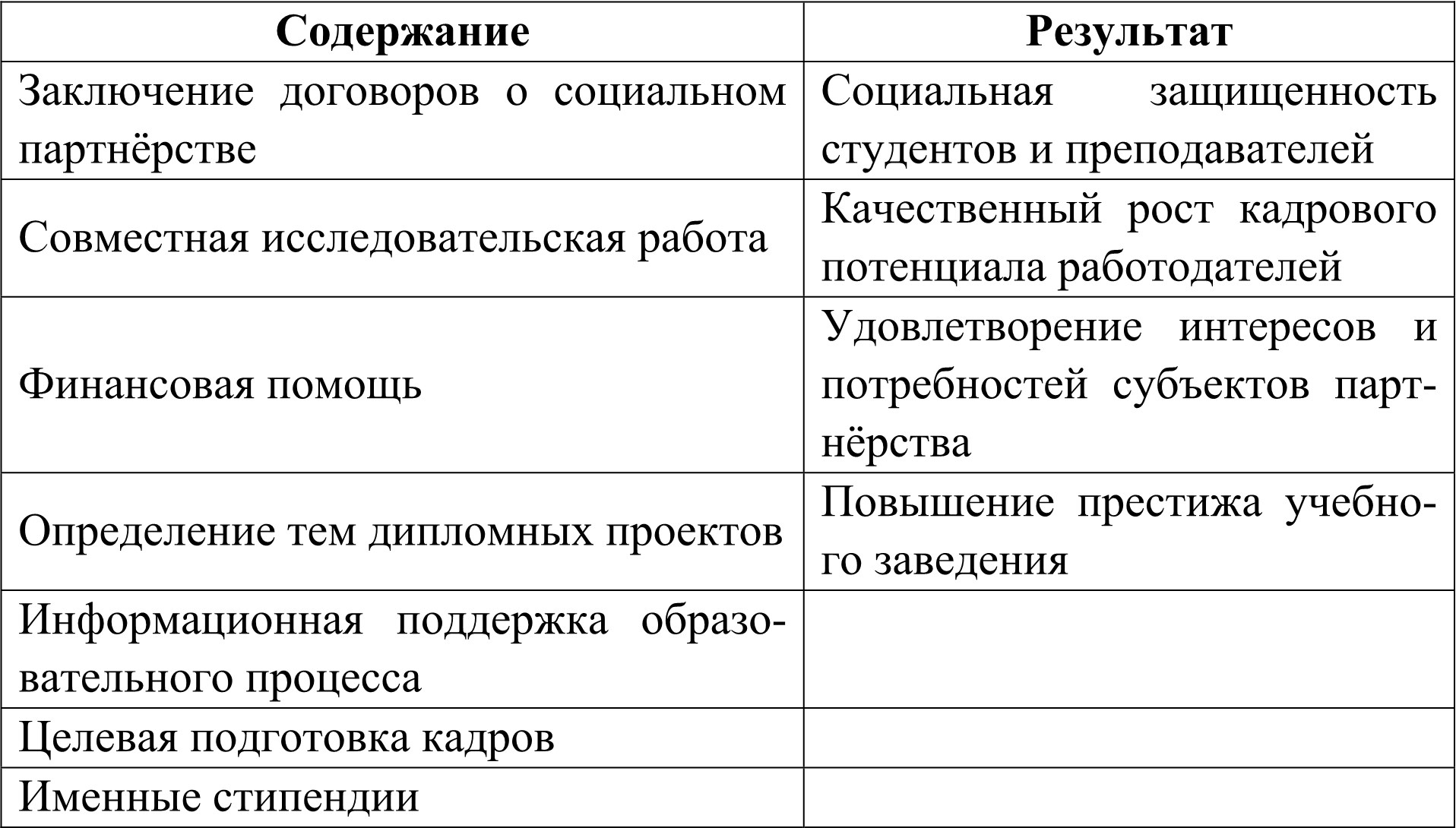

Ю. Ф. Баганников описывает содержание и предполагаемый результат партнёрства, как формы взаимодействия учреждений среднего специального образования с социумом (Таблица 3).

Таблица 3

Содержание и результат от форм взаимодействия образовательной организации с социальными партнёрами

Таким образом, применительно к сфере образования, а в частности к среднему профессиональному образованию социальное партнёрство означает установление взаимоотношений, адекватных рыночной действительности, между сферой образования и работодателями – потребителями подготовленных этой сферой кадрами.

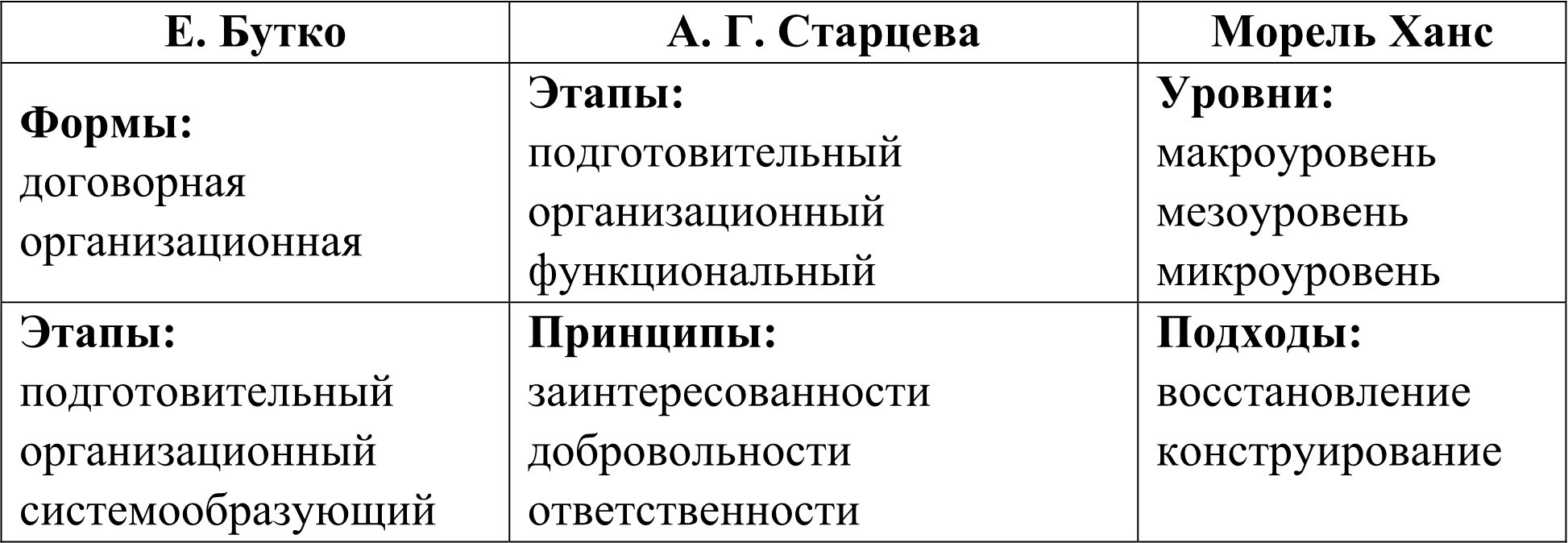

Специфика работы колледжа с социальными партнёрами заключается в наличии определённых форм, этапов, системы показателей работы с социальными партнёрами (Таблица 4).

Таблица 4

Специфика работы колледжа с социальными партнёрами

Сравнивая точки зрения авторов на специфику работы колледжа с социальными партнёрами, мы пришли к выводу, что данная специфика будет заключаться в наличии определённых форм и этапов. На наш взгляд необходимо учитывать подходы, знать уровни и показатели результативности.

Непосредственно для образовательных учреждений укрепление связей с предприятиями, органами по труду и занятости, общественными организациями открывает следующие дополнительные возможности: упрощается доступ к информации о региональном рынке труда (кадры каких профессий и в каком количестве потребуются на рынке труда); обеспечивается учёт требований работодателей по содержанию подготовки в образовательных учреждениях (профессиональный профиль, квалификационные характеристики); упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей; открываются более широкие возможности для организации практики; расширяются возможности трудоустройства выпускников образовательных организаций (школ, вузов и др.).

Таким образом, социальное партнёрство – взаимодействие колледжа с субъектами экономической жизни в сфере труда для повышения эффективности профессионального образования и компетентности рабочей силы. Именно эта совместная работа с работодателями позволит существенно модернизировать учебный процесс, сформулировать и довести до студента компетенции, профессиональные умения и требования работодателей к специалистам.

Следовательно, только гибкая и открытая система может называться социальным партнёрством или взаимодействие колледжа и социальных партнёров будет устойчивым и долговременным лишь при условии, что каждый осознаёт и удовлетворяет свой интерес на всех этапах образовательного процесса.

§ 2.6. Условия социального партнёрства 26

Создание условий для определения системы отношений во многом зависит от нормативно-правовой регулированности отношений в обществе, а для неформального социального партнёрства – от устоявшихся (установившихся) отношений в обществе, в коллективе, в качестве которых могут выступать обычаи, традиции. При этом для достижения желаемого успеха следует правильно моделировать разные социальные ситуации, процессы, отношения, чтобы партнёрство строилось на взаимосвязи всех элементов проектируемой социальной системы.

Потребность в социальном партнёрстве может быть обусловлена разными проявления в обществе, требующими внимания со стороны. Например, при необходимости устранить социальную проблему по соглашению заинтересованных сторон могут быть налажены партнёрские отношения, например, для разработки и реализации социального проекта. Социальное партнёрство может предотвратить возможность наступления неблагоприятной ситуации, что в современных условиях особенно характерно социальной среде.

Стимулирующим фактором может быть поддержка подобных отношений на уровне государства, региона, города, муниципалитета, организации и т. д. Это важно для молодёжи, которые находятся на этапе «становления на ноги», укрепления своего социального статуса. Гражданский кодекс не исключает получение прибыли, выступая в качестве юридического лица на основе создания организаций с различными организационно-правовыми формами с последующим вступлением в партнёрские отношения [ст. 50 и 65.1]. В рамках развития социального партнёрства Правительством РФ проведение ряда мероприятий по актуальным вопросам трудового законодательства.

В самих создаваемых организациях имеется возможность осуществлять свою деятельность на уровне партнёрских отношений. В частности, такие отношения определяются Федеральным законом «О некоммерческих организациях», на основании которого некоммерческим партнёрством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия её членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. При этом члены некоммерческого партнёрства, в частности, вправе: участвовать в управлении делами некоммерческого партнёрства; получать информацию о деятельности некоммерческого партнёрства в установленном учредительными документами порядке; по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнёрства; члены некоммерческого партнёрства могут иметь и другие права, предусмотренные его учредительными документами [ст. 8].

Законом предусмотрено создание образовательными организациями высшего образования хозяйственных обществ и хозяйственных партнёрств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности [ст. 103]. Согласно данному закону образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, имеют право быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнёрств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами). При этом образовательные организации высшего образования в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ и складочные капиталы таких хозяйственных партнёрств вносят право использования результатов интеллектуальной деятельности. Образовательные организации высшего образования вправе привлекать других лиц в качестве учредителей (участников) хозяйственного общества или участников хозяйственного партнёрства.

Правительством и министерством образования предусмотрена регистрация подобных партнёрств.

В качестве условий социального партнёрства следует рассматривать регулирование ответственности партнёров. На законодательном уровне определено, что стороны социального партнёрства несут равную ответственность в рамках имеющихся между ними договоренностями [ст. 54–55].

На региональных уровнях также принят ряд документов создающих условия для социального партнёрства. Законом города Москвы определены принципы социального партнёрства:

– уважение и учёт интересов сторон;

– заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; содействие государства в укреплении и развитии социального партнёрства на демократической основе;

– соблюдение сторонами социального партнёрства и их представителями трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, нормы международного права, и законодательства города Москвы;

– полномочность представителей сторон; полнота представительства сторон; равноправие сторон и доверие в отношениях;

– независимость в принятии решений сторонами социального партнёрства; свобода выбора и обсуждения вопросов, входящих в сферу социального партнёрства;

– добровольность принятия сторонами обязательств на основе взаимного согласования;

– регулярность проведения консультаций и переговоров по вопросам, входящим в сферу социального партнёрства;

– реальность обеспечения принятых социальными партнёрами обязательств; обязательность исполнения достигнутых договоренностей; систематичность контроля за выполнением принятых в рамках социального партнёрства соглашений, договоров, решений;

– ответственность сторон, их представителей, должностных и иных лиц за невыполнение принятых обязательств, соглашений, договоров, решений;

– соблюдение предусмотренных федеральным законодательством примирительных процедур при разрешении коллективных трудовых споров;

– обеспечение функционирования специализированных организаций, созданных сторонами социального партнёрства;

– развитие социального партнёрства на всех уровнях; эффективность социального партнёрства.

Одной из проблем социального партнёрства является нерегулированность различных категорий отношений в обществе. В контексте законодательной базы рассматриваются отношения в рамках социального партнёрства относительно сферы трудовой деятельности.

В разрабатываемом проекте «Об основах государственно-частного партнёрства предусматриваются регулирующие отношения между субъектами партнёрских отношений, что даст определённые гарантии, способствующие развитию доверительных отношений между партнёрами.

Уровни социального партнёрства. Система социального партнёрства включает следующие уровни:

– федеральный уровень, устанавливающий основы регулирования социального партнёрства в РФ;

– федерально-окружной уровень, устанавливающий основы регулирования социального партнёрства в округах РФ;

– региональный уровень, устанавливающий основы регулирования социального партнёрства в субъекте РФ;

– территориальный уровень, устанавливающий основы регулирования социального партнёрства в муниципальном образовании;

– уровень организации, устанавливающий конкретные взаимные обязательства по партнёрству между работниками и работодателем.

Формы социального партнёрства. Социальное партнёрство осуществляется в формах:

– проведения консультаций между сторонами;

– обмена информацией по проблемам, интересующим стороны;

– заключения соглашений и договоров;

– разработки бизнес-плана, планов, программ;

– принятия совместных актов и документов.

Формы сотрудничества НКО и власти. Выделяют несколько форм сотрудничества НКО и государственных учреждений:

1. Государственный социальный заказ.

2. Муниципальный грант.

3. Конкурс.

4. Общественное слушание.

5. Целевое финансирование.

Государственный социальный заказ – размещение государством конкурса на реализацию государственных социальных программ некоммерческими организациями путём заключения на конкурсной основе контрактов (договоров) с обеспечением гарантированных источников финансирования.

Государственный социальный заказ необходим для:

– упорядочивания процедуры разработки и реализации социальных программ;

– создания необходимых правовых основ для формирования, размещения и исполнения социальных заказов на конкурсной основе путём заключения государственных контрактов с организациями, представившими лучшие заявки;

– закрепления системного подхода к реализации целевых социальных программ;

– повышения эффективности использования бюджетных средств, выделяемых для решения социальных проблем;

– разграничения функций заказчиков и исполнителей социальных программ, повышая ответственность последних за целевое расходование средств;

– расширения ресурсной базы целевых социальных программ путём вовлечения в их реализацию широких слоев населения, коммерческих организаций, общественных объединений и некоммерческих организаций, которые могут выступать как инициаторами, так и исполнителями государственных социальных заказов;

– обеспечения привлечения частных инвесторов для финансирования местных социальных программ.

Муниципальный грант – это невозвратное целевое финансирование за счёт средств городского бюджета отдельных общественно полезных программ или проектов общественных объединений, действующих на территории городов, по их заявкам, на конкурсной основе, с обязательным последующим отчётом о выполнении программ и использовании предоставленных бюджетных средств в форме субсидий и субвенций.

Конкурс – это распределение заказов на оказание социальных услуг на основе конкуренции.

Общественное слушание – это обсуждение проектов принимаемых решений и правовых норм, как некоммерческими организациями, так и всеми активными гражданами.

Целевое финансирование – это финансовая поддержка конкретных организаций, осуществляющих социально значимую деятельность. Такое взаимодействие возникает в случаях, когда существует осознанная государством или муниципальной властью потребность в каких-либо социальных услугах, и таким родом деятельности на удовлетворяющем власть уровне занимается лишь одна организация – «естественный монополист».

Формы сотрудничества НКО с коммерческими организациями:

– благотворительность: коммерческая компания выделяет финансовые и материальные средства, необходимые для некоммерческой организации;

– продвижение: любой вид коммуникации, цель которой убедить людей купить что-либо (некоммерческие организации здесь выступают в роли рекламного агентства);

– частные пожертвования нынешних и бывших сотрудников коммерческих организаций, членов их семей, их друзей, пенсионеров;

– использование труда сотрудников коммерческих организаций в НКО: заработную плату привлечённым сотрудникам продолжают платить коммерческие организации;

– продажа билетов: коммерческая организация покупает билеты на мероприятия, проводимые НКО, а затем распространяет их среди сотрудников;

– другие.

§ 2.7. Социальное партнёрство в реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 27

Современная государственная политика в области образования в качестве центрального вектора развития отечественной школы определяет необходимость расширения общественного участия в управлении образованием. Данное положение, получившее закрепление в новом Федеральном законе «Об образовании», декларируется законодателем в контексте придания процессу управления государственно-общественного характера с опорой на принципы демократизации и учёта общественного мнения.

В качестве ведущего механизма, обеспечивающего необходимую трансформацию, сложившихся в системе отечественного образования социальных отношений и направлений взаимодействия, выступает механизм социального партнёрства, который в новых условиях призван обеспечить согласование интересов субъектов образовательного пространства.

Вопросы социального партнёрства в образовании, как правило, выступают предметом изучения педагогической и экономической отрасли знания, оставляя за рамками исследования социолого-управленческий аспект организации гармоничного социального взаимодействия в процессе развития российского образования.

Особый интерес современных исследователей обращен на:

1. Содержание понятия и специфику использования социального партнёрства в современном образовании.

2. Организационно-педагогические условия построения социального партнёрства.

3. Исследование взаимосвязи данного механизма и качества современного образования.

Концепт «социальное партнёрство в образовании»

Значительный интерес исследователей к вопросу реализации в образовании механизма социального партнёрства «породил» наличие множества разнообразных трактовок данного социального феномена, как:

– особого вида взаимодействия субъектов образовательного процесса, который определяется общими целевыми и ценностными ориентирами, основывается на доверии и добровольном участии, а также признании взаимной ответственности сторон за результат их совместной деятельности;

– специфического вида взаимодействия образовательных организаций с государственными и муниципальными органами власти, институтами и агентами рынка труда, а также общественными организациями, который ориентирован на согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса;

– инициируемое системой образования взаимодействие, которое выступает специфической сферой социальной жизни.

Отсутствие единой аналитической рамки для изучения социального партнёрства в образовании, а также отсутствие учёта специфики развития сферы образовательных услуг школы, позволяет заключить, что термин «социальное партнёрство» не получил на сегодняшний день должной теоретической проработки. Кроме того при определении его содержательной наполненности часто используется определение, данное в трудовом законодательстве, которое имеет преимущественное использование в сфере социально-трудовых отношений.

Прежде всего, это связано с государственно-общественным характером управления данной сферой, который ставит социум перед необходимостью внедрения социальных инноваций, призванных соединить принципы и практики управления общественными процессами с технологиями самоуправления и саморегулирования. А во-вторых, с расширенным кругом участников социального партнёрства в области предоставления и потребления образовательных услуг.

Поэтому, целесообразно понимать под социальным партнёрством в образовании – конструктивное согласование интересов субъектов образовательного пространства с целью повышения качества образовательных услуг на основе выбора соответствующей модели социального взаимодействия.

С этой точки зрения социальное партнёрство в образовании предполагает установление отношений взаимовыгодного сотрудничества или, как сейчас принято говорить – социального диалога. Более того социальное партнёрство будучи особым типом совместной деятельности субъектов образовательного пространства, предполагает позиционирование общеобразовательного учреждения не как «благодарного получателя» любого рода материальной помощи, а равноправного партнёра, обладающего определёнными ресурсами, которые имеют значимость для других участников социального взаимодействия. Данный «союз», характеризуется.

1. Общими целями и ценностными ориентациями участников;

2. Добровольностью и долговременностью отношений, построенных на доверии.