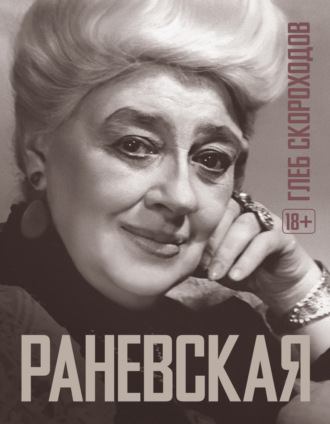

Раневская

Для Натальи Иосифовны Ф. Г. повторила свой рассказ. И я удивился, как точно она это сделала. Нет, она не воспроизводила заученный текст, она, как всегда, импровизировала. Но в деталях была безошибочна и неизменна.

Выслушав Ф. Г., Ильина хлопнула в ладоши:

– Все! Мы немедленно запишем это! Клянусь вам, я приложу все усилия, чтобы ваш рассказ был опубликован в самом приличном издании! Как коробейник, предлагаю вам любое – выбирайте!

– Ну что вы, что вы! – замялась Ф. Г. смущенно. – Нет, нет, я никогда не сделаю этого. Боюсь, это будет по крайней мере нескромно. Что это я вдруг начинаю рассказывать о себе и Ахматовой? Хвастаюсь этой дружбой?

Все доводы Ильиной она парировала одним:

– Я не уверена, что Анна Андреевна хотела бы видеть эти воспоминания опубликованными.

Попытаюсь воспроизвести рассказ Ф. Г.

Зима сорок второго года. Неуютный Ташкент. Ф. Г. пришла в дом, где жила Анна Андреевна.

– Я к вам, – сказала Ф. Г., входя в темную, холодную комнату с сизыми пятнами сырости на стенах и подтеками на потолке.

Анна Андреевна сидела, поджав ноги, на кровати, укрывшись серым одеялом «солдатского» сукна.

– Кто это? – спросила она, не разглядев Ф. Г.

– Я Раневская, – ответила Ф. Г.

– А, – улыбнулась Анна Андреевна, – проходите.

Ей нездоровилось.

– Давайте затопим и будем пить чай, – предложила Ф. Г.

Анна Андреевна грустно улыбнулась.

– У меня нет дров.

– Сейчас будут, – ответила Ф. Г.

Она вышла во двор. Ряд сараев, все на замках. Она дернула один, другой. Третий поддался. Саксаул. Взяв бревно с сучьями, Ф. Г. вышла из сарая и стала думать, как его расколоть. Во дворе ничего подходящего не нашлось. Вышла на улицу – никого. И вдруг случайный прохожий. С виду мастеровой, с перекинутым через плечо столярным ящиком на ремне. Ф. Г. остановила его:

– В этом доме, в холодной комнате сидит одинокая женщина, надо согреть ее. Не поможете ли вы разрубить это?

Он сразу согласился:

– Отчего же, можно и разрубить.

– Но это бревно я украла, – предупредила Ф. Г.

– Что же, бывает, бывает, – не удивился он.

– И у меня нет ни копейки, я не смогу заплатить вам, – призналась Ф. Г.

– Ну что ж, можно и без денег. Нет и не надо, – ответил мастеровой. – Люди должны помогать друг другу.

Это был, как говорила Ф. Г., живой Платон Каратаев. Он быстро тут же на улице разделал бревно. Ф. Г. поблагодарила его и, сняв свою шубу, побросала в нее поленья. С этим узлом она и явилась к Анне Андреевне.

Когда Ахматова вспоминала в автобиографических заметках об этих днях,– «А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела», – мне кажется, она писала и о Раневской.

Клятва Маргариты

Позвонила Елена Сергеевна Булгакова и попросила меня зайти за журналом – получен сигнал со второй частью «Мастера и Маргариты».

Ф. Г. сдружилась с Еленой Сергеевной уже после смерти М. А. Булгакова, которого при жизни она видела несколько раз мельком. Почти все в то время еще не изданные книги Булгакова она читала уже после того, как их автора не стало. И вот теперь, спустя тридцать лет после окончания работы, выходит главная булгаковская книга – «Мастер и Маргарита».

О том, что этот роман автобиографичен, знают все. Романтическому началу взаимоотношений Мастера и его Маргариты суждено было такое же продолжение. Елена Сергеевна, отказавшись от обеспеченного мужа, ушла к начинающему литератору и всю жизнь делила с ним тяготы, обильно выпавшие на его долю. Трудно ей было и после смерти Михаила Афанасьевича. Елена Сергеевна жила почти впроголодь: ничего не издавалось, ничего не ставилось. Ф. Г. помогала, как могла.

«Мастер и Маргарита» стал делом жизни Елены Сергеевны. Ф. Г. рассказала, что перед смертью Михаил Афанасьевич, уже лишенный дара речи, знаком подозвал к себе жену.

– Что ты хочешь, пить? – спросила она.

Он покачал головой.

– Что же?

Она пыталась догадаться. Наконец сказала:

– Роман? Ты беспокоишься о романе?

Он кивнул и заплакал.

– Не надо, не беспокойся. – Она встала на колени. – Клянусь, я не умру, пока не добьюсь, что роман будет напечатан, его узнают люди, клянусь тебе.

Через день М. А. Булгакова не стало.

«Драма» и О. Н. Абдулов

И. П. Зарубина, актриса Ленинградского театра комедии, прислала Ф. Г. письмо, в котором просила выслать ей инсценировку «Драмы», сделанную по рассказу Чехова.

– Ирина Петровна очень талантлива, и я уверена, что Мурашкина у нее отлично получится, – говорила Ф. Г., разложив перед собой листы бумаги. Медленно, перечитывая каждую фразу («Черт возьми, собственный почерк понять не могу!»), разбирая многочисленные исправления, поминутно сомневаясь в них («По-моему, эта реплика звучала лучше!»), переписывала она текст инсценировки. – Боже, какой успех был у этой «Драмы»! Мы ее играли с Абдуловым. Публика хохотала непрестанно! Помню, однажды наше выступление смотрел Борис Леонидович Пастернак. Он смеялся громко и отрывисто, «ухал», как филин, и порой даже мешал играть!..

Я видел «Драму» на одном из концертов в ЦДРИ. Раневская играла Мурашкину, как писал Чехов, «нахальной, назойливой» графоманкой, говорившей, правда, не «высоким мужским тенором», а скорее глубоким баритоном. Причем назойливость у Мурашкиной-Раневской благополучно уживалась с робостью и сентиментальностью.

– Вы, конечно, не помните меня. Я… Я имела удовольствие познакомиться с вами у Хруцких, – с робостью гимназистки начинала Ф. Г. свою роль.

Когда же ей удавалось завладеть вниманием Павла Васильевича, мнением которого она так дорожила, голос ее приобретал твердость упоенного собственным талантом драматурга.

Она читала пьесу размеренно, «с выражением», пытаясь играть за всех героев сразу. Артистическая бесталанность превращала ее выразительное чтение в назойливо-однообразное жужжание. И голос Мурашкиной звучал в ушах Павла Васильевича «по Чехову», как сплошное «тру-ту-ту-ту… жжжж…».

Изнывающий от тоски Павел Васильевич-Абдулов мрачно ловил мух и запихивал их в графин, стоящий рядом. Тем временем Мурашкина, приступившая без перерыва к второму действию своей драмы, дошла до кульминационной сцены – решительного объяснения героев:

«Анна (она поблелнела и смутилась). А любовь? Неужели и она есть продукт ассоциации идей? Скажите откровенно: вы любили когда-нибудь?

Валентин (с горечью). Не будем трогать старых, еще не заживших ран.

Анна (она побледнела). Молчите!

Валентин (в сторону). Как она побледнела! (Ей) О чем вы задумались?

Анна (бледнея). Мне кажется, что вы несчастливы».

Как бы поперхнувшись, Мурашкина прекращала читать и разражалась громкими всхлипываниями. Пытаясь сдержать рыдания, она наливала себе воды, а Павел Васильевич – Абдулов, только что утопивший в графине свою очередную жертву, наблюдал с восторгом отмщенного, как пьет Мурашкина, и с блаженной улыбкой застывал, когда стакан был опорожнен.

Одна из трудностей инсценировки «Драмы» заключалась и том, что Чехов дает лишь несколько реплик из сочинения мадам Мурашкиной. Для рассказа большего и не надо. На сцене же Мурашкина должна читать свое творение от начала и до собственного конца – того момента, когда Павел Васильевич «схватил со стола тяжелое пресс-папье и, не помня себя, со всего размаху ударил им по голове Мурашкиной». И какой же должна быть эта пьеса, если присяжные оправдали Павла Васильевича!

Я хорошо помню пухлый фолиант, который раскрывала Мурашкина, приступая к чтению. Использовав все, что дал Чехов, Раневская была вынуждена сама поработать за свою героиню. Точно, в чеховском ключе были написаны диалоги, монологи, авторские ремарки, в том числе и (с помощью Чехова!) замечательный список действующих лиц, неизменно вызывавший смех зрителей.

Читала Мурашкина-Раневская этот «список соучастников» абсолютно серьезно, как бы полагая, что значительность персонажей придает значительность самому сочинению. Уже в этой сцене обнаруживался основной прием актрисы: ее героиня, считавшая, что и ее капля меда есть в литературном улье, ни минуты не сомневается в серьезности и важности своего труда. Отсюда и комизм ситуации: чепуху, чушь – бредовый список действующих лиц Мурашкина-Раневская провозглашает как торжественную декларацию, утверждающую мировоззрение и идеалы:

«Помещик Шепчерыгин, 60 лет. Взгляды отсталые, лицо значительное.

Его сестра – Конкордия Ивановна, 65 лет. Со следами былой красоты, манеры аристократические, пьет водку.

Его дочь – Анна Сергеевна, 35 лет. Чистая девушка, и это заставляет ее глубоко страдать.

Валентин, студент, 40 лет. Благороден, безвозмездно помогает своему больному отцу.

Зигзаговский, помещик. Богат, развратен (Мурашкина произносила это слово грозно, как обвинение, и испытующе смотрела на Павла Васильевича – то ли пытаясь найти сочувствие своим взглядам на разврат, то ли демонстрируя непримиримость к порокам), продукт своего времени.

Пертукарский, телеграфист, 65 лет. Незаконнорожденный.

Судья Кучкин. Мошенник, но в общем человек порядочный.

Купец Водянкин. Хромает на левую ногу. На сцене не появляется.

Княгиня Пронская-Запятая, 75 лет (горестный взгляд на Павла Васильевича), нечиста на руку!

Лакей Сильвестр, горничная Феклуша – старые слуги, состоят в интимных отношениях…»

Играла Ф. Г. вдохновенно, как и ее партнер – Осип Наумович Абдулов. Это был не столь уж часто на сцене встречающийся дуэт талантов – не солистов, озабоченных чистотой звучания собственной партии, а работающих на равных соавторов, успех каждого из которых зависит от творчества другого.

Вспоминая Абдулова, Ф. Г. писала:

«…Я его нежно любила – очень любила, тоскую и скучаю по нему по сей день… Актер он был редкого дарования и необыкновенной заразительности. Играть с ним было для меня наслаждением.

Как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых артистов: когда не стало Осипа Наумовича, я через какое-то время попробовала играть нашу „Драму“ с другим партнером и вскоре бросила – успеха больше не было. Да и другие роли, в которых прежде играл Абдулов, в ином исполнении проходили незамеченными…

Отказывать он не умел. Был уступчив, без тени зазнайства. Куда бы нас ни звали выступать в сборных концертах, охотно давал согласие, а потом с виноватым видом говорил: „Дорогая, еще два шефских концерта, только два“, – и мы мчались куда-то очень далеко. Я сердилась, жаловалась на усталость, он утешал меня тем, что это „полезная“ усталость…

Он жил в искусстве, не щадя себя, подвижнически, и умер молодым».

Что такое диалектика

– Как мы работали над «Мечтой»! Разве Варпаховский, да и Эфрос представляют это?!

Ромм еще во времена «Пышки» встречался с Эйзенштейном и сказал ему:

– Завтра у меня первый съемочный день. Как я должен провести его?

И Сергей Михайлович ему ответил:

– Предположим, послезавтра вы попадете под трамвай. Снимите ваш первый кадр так, чтобы я мог показать его вгиковцам и сказать: «Смотрите, какой великий режиссер безвременно погиб! Он успел снять всего один кадр, но этот кадр бессмертен!»

Михаил Ильич, если мы уставали или что-то не ладилось и начинались препирательства, говорил нам:

– А что мы будем показывать завтра Эйзенштейну?!

– И помогало? – спросил я.

– Не всегда, – улыбнулась Ф. Г. – Вы же знаете мой характер, но Ромм умел снять напряжение, если оно шло не на пользу съемке, знал для этого тысячу секретов.

Разговор этот возник из-за того, что я принес Ф. Г. новый номер «Советского экрана» со статьей Михаила Ильича «Мечта».

– Читайте немедленно, – попросила она. – И не отвлекайтесь на телефон – меня нет дома!

Слушала Ф. Г. внимательно, а когда я прочел абзац о ее Розе Скороход, остановила:

– Как-как? Прочтите еще раз – это очень важно: Михаил Ильич никогда не говорил мне такого.

–«В картине собрался поразительный актерский коллектив,– повторил я, – который я с благодарностью вспоминаю всю жизнь. Это прежде всего Фаина Георгиевна Раневская, талант которой в „Мечте“ раскрылся с необыкновенной силой. Недаром Теодор Драйзер, который незадолго до смерти видел эту картину вместе с президентом Рузвельтом, высоко оценил ее игру и собирался написать специальную статью о „Мечте“, и в частности о Раневской. Образ Розы Скороход стоит в центре картины и держит ее ось».

Меня заинтересовал еще один абзац в статье Ромма – то, что Михаил Ильич рассказывает в нем, я никогда не слыхал:

«Последний день перезаписи звука попал на ночь с субботы 21-го на воскресенье 22 июня 1941 года. Мы закончили перезапись в восемь утра. Был ясный солнечный день. Мы поздравили друг друга с окончанием работы, а через три часа я узнал о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Первый экземпляр картины был готов, когда фашистские войска вошли уже в Минск, приближаясь к Киеву и Риге. Было не до картины».

– Что же случилось дальше? – спросил я Ф. Г. – По-моему, «Мечту» показывали в «Ударнике» уже после войны?..

– Случилось то, что случилось со многими нашими фильмами. Большаков боялся выпускать «Мечту» на экран. Надо ли, мол, в дни войны вспоминать о панской Польше и ее обывателях, зачем напоминать о Львове, когда он оккупирован немцами, почему в нашей картине музыку написал польский композитор Генрик Варе, который уже вместе со своим джазом и армией генерала Андерса ушел за границу?.. В общем, если не хочешь выпустить картину на экран, найдешь десятки поводов…

Один из авторов «Мечты», Женя Габрилович[6], недавно написал, что Большаков был «человек, который ничего не решал, но не хотел показать это». Если бы! Он мог много сделать. Ловкий, хитрый, умеющий точно сориентироваться, и притом кругозор – с пятачок! Типичный Шариков…

В Ташкенте, как раз тогда, когда Ромм уехал в Москву, его жена Леля Кузьмина получила письмо, где Михаил Ильич сообщал, что теперь «Мечта» кажется Большакову слишком длинной, и он потребовал снять из фильма сцену в тюрьме – свидание Розы Скороход с сыном. Она, мол, останавливает действие картины, ничего не прибавляя ей.

Леля читала это, ахала, потом даже заплакала, а я окаменела: выбросить лучшую мою сцену! Мне казалось, меня прострелили насквозь.

И тут я узнаю: в Ташкент прибыл сам! Как он тогда назывался? Председатель Государственного комитета по кинематографии Иван Григорьевич Большаков.

Я записалась к нему на прием. Нервы – на пределе. В приемной стою, не замечая любезные приглашения сесть всех, кто ожидал аудиенции. Стою, никого не вижу. Вся как струна. Наконец меня просят пройти в кабинет.

Не сажусь и здесь, несмотря на приглашающий жест Большакова. И он застывает стоя.

– Иван Григорьевич, мне сказали, что вы выбросили из «Мечты» мою сцену, ключевую для всей роли.

– Да, но понимаете, – мнется он, – эта ваша героиня – отрицательный образ, а тут вдруг ее становится жалко. Это ненужно, не нужно. Это уводит, уводит зрителя…

Я приблизилась к нему почти вплотную:

– Вы знаете, что такое диалектика?

Он пытался хмыкнуть, но смешок застрял у него в горле, когда он увидел мои глаза.

– Если вы, Иван Григорьевич, – начала я раздельно и почти тихо, – не восстановите эту сцену, я убью вас. Меня ничто не остановит.

О, вы не представляете, как я ему это сказала! Как я умею, когда надо, сказать! Во мне была вся ненависть мира!

«Какой кадр погиб зазря!» – подумала я, когда покинула кабинет, не попрощавшись, конечно.

А сцену, между прочим, восстановили!..

«Сэвидж». Первый прогон

Роль Сэвидж в пьесе огромная. Ф. Г. переписала ее в толстый альбом – такой, какой используют школьники для рисования. В альбоме этом роль заняла пятьдесят страниц. В ней немного монологов, но сотни реплик, порою очень коротких, броских – в одно-два слова. Все три акта миссис Сэвидж постоянно на сцене. Выучить текст подобной роли неимоверно сложно: приходится запоминать почти всю пьесу.

– Как это делается? – спросил я Ф. Г.

– Разумеется, ничего не заучиваю, – ответила она. – Думаю о роли, проигрываю отдельные куски, с текстом в руках, ищу им свое толкование, часами читаю роль «про себя». И так каждый день.

Я сидел однажды в кресле, рассматривая журнал. Ф. Г. работала над ролью, полулежа на тахте.

– Я не мешаю? – спросил.

– Нет, нет, вы создаете деловую атмосферу.

Я заметил, что Ф. Г. любила, когда при ней занимаются делами, – в эти минуты она особенно охотно писала письма, читала, работала. Углубившись в журнал, я изредка поглядывал на нее – она в очках с очень живым и подвижным лицом, взглядом, направленным внутрь, читала роль. Иногда при этом у нее шевелились губы, она отрывалась от тетради и как будто что-то говорила кому-то в сторону. Вслух свою роль дома она не читала никогда. И вот Ф. Г. сказала:

– Завтра прогон – еще без костюмов и декораций – первый прогон. Не на сцене, а в фойе.

Я попросил ее взять меня с собой.

– А как же с вашей работой? – спросила она. – Ведь прогон – днем.

– Я договорюсь – это не трудно. Притом будет же наша редакция когда-нибудь записывать «Сэвидж» – пусть я стану первым редактором, который пришел познакомиться со спектаклем.

Именно так и представила меня Ф. Г. Варпаховскому. («Мне же неудобно было говорить, что я пригласила на репетицию своего знакомого», – объяснила потом она мне.)

Что же сказать об этом прогоне? Спектакля еще не было. Однако уже ясно, что есть одна роль, которую можно назвать сделанной, – миссис Сэвидж. В ней было все, что определяет ее суть: любовь к людям, страх перед жестокой жизнью, вера в доброе предназначение венца творения. Был живой человек.

Как потом, после первого, десятого, тридцатого спектакля изменится роль, углубится, удивит новыми гранями! Все это будет, ибо Раневская – актриса, которая ни на один день не оставляет работы над «законченной» ролью и не признает слова «законченный» по отношению к актерскому исполнению. Все это будет, ибо Раневская никогда не удовлетворялась достигнутым. Как-то она мне сказала, имея в виду бесконечность своего процесса работы над ролью:

– По-настоящему я начинаю играть тогда, когда пьесу уже пора снимать!

Все это будет, но останется неизменной основа – все то, что можно было видеть на первом прогоне.

Альбом, в котором записана роль Сэвидж, весь испещрен пометками Раневской. Вот одна из записей, относящихся к этой работе:

«Как это ни странно, эпиграфом я мысленно взяла слова Маркса: „Я смеюсь над так называемыми „практическими“ людьми, их премудростью. Если хочешь быть скотиной, конечно, можно повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре“».

Таиров и «Патетическая соната»

Схема московской театральной географии Раневской такова: Камерный театр, Театр Красной Армии, Охлоповский, «Моссовет», Театр им. Пушкина и снова «Моссовет».

Начало – в Камерном, у Таирова. Весной 1931 года А. Я. Таиров приступил к репетициям пьесы украинского драматурга Николая Кулиша «Патетическая соната», в которой Раневской поручили роль Зинки. В декабре, 20-го дня, состоялась премьера.

От этой даты нас отделяют десятилетия. Можно ли сегодня представить, как прошла премьера? Успешен ли был дебют Раневской?

Что вообще остается от спектакля?

Архивы сохраняют для нас обширную документацию. Из нее можно узнать, что Зинка-Раневская надевала два платья – голубое, сатиновое, и серое, бязевое, а также халат бязевый, кофту либерти, юбку черную, бумазейную, и шарф из гардинного тюля.

Из этих же архивов можно узнать, что одно из платьев для Алисы Коонен, исполнительницы главной роли Марины, – резедовое, крепдешиновое, переделали из рубашки Антигоны, кофту – оранжевую, бумазейную, – скроили из шарфа, использованного в «Любви под вязами», а кофту «манчестеровую», лиловую, сшили из шубки короля в «Святой Иоанне».

Пожелтевшие страницы, обозначенные четырехзначными номерами и упакованные в специальные папки, именуемые «единицами хранения», сообщат вам о бутафории и мебели, которыми была оснащена «Патетическая соната»: о том, что в комнате Зинки стояла кровать, столик, два стула, что на окне висела занавеска, кровать была застелена одеялом, а на столике стояло зеркало и свеча в подсвечнике. Можно узнать о париках всех исполнителей, что у Зинки их было даже два – оба русые, с челкой, длинный волос, что надпись на ее дверях делали мелом, в третьем акте бутафор снабжал Зинку запиской, а при словах «Приходи и ты!» электрик «снимал» с нее свет.

Десятки списков, указателей, памяток… Все по крайней мере любопытны, но они не расскажут, какой была «Патетическая».

Тогда, может быть, помогут свидетельства современников? В те дни, когда пьеса Кулиша шла на сцене, писались статьи, рецензии, заметки. Может быть, они расскажут о том, что нельзя сегодня воскресить?

О «Патетической сонате» написано немало. Даже «Крокодил» откликнулся на премьеру фельетоном. В нем некто под псевдонимом Л. В. Бетховен пытался выяснить, какое отношение имеет новая постановка Таирова к бетховенской музыке.

«Крокодил», между прочим, засвидетельствовал, что «Патетическая» шла не без успеха, – в день спектакля, утверждал фельетонист, над кассой театра висел плакат: «Все билеты проданы до конца пятилетки».

Газеты и журналы горячо обсуждали достоинства и (преимущественно!) недостатки пьесы Кулиша. «Правда» выступила дважды. В одной статье утверждалось, что «Патетическая соната» «принадлежит к числу лучших пьес этого сезона». В другой это мнение оспаривалось: «В отдельных частях „Патетической сонаты“ действительно есть положительные моменты. В особенности этому способствует мастерство самого театра», но «в целом, основном и главном» пьеса получила резко отрицательную оценку.

В полемическом пылу критика предъявила пьесе множество тяжких обвинений. Ее упрекали в том, что она «отражает философию украинского националистического движения», хотя «отражала» она ее в той степени, в какой было необходимо, чтобы изобразить носителей этой философии, терпящих в пьесе крах. Говорилось, что в пьесе «нет пафоса классового гнева», что «все типы враждебных нам классов даны с величайшим художественным напряжением», а положительные герои написаны невыразительно. В особый критический раж впала одна из украинских газет, которая назвала пьесу «националистической контрабандой» и предложила сделать «беспощадные выводы относительно контрабандиста Кулиша».

Все в духе времени. Разносный, крикливый характер ничем не подкрепленных оценок вместо доказательного разбора. Статьи, похожие на донос, которые, как и полагается, привели в конечном итоге к аресту и расстрелу автора, объявленного «врагом народа».

Выполняя «социальный заказ», критики так увлеклись спорами о пьесе, что на ее исполнителей у них не оставалось места. И все же почти в каждой рецензии Раневской уделялась хотя бы строчка. Иногда ее фамилия была названа в перечислении: «Вдумчивая актерская интерпретация сказалась на образах Илько (Ганшин), Зинки (Раневская), Андрея (Хмельницкий)» – это Ю. Юзовский в «Литературной газете». Иногда критик оказывался щедрее: «Удачно раскрыт авторский замысел артисткой Раневской, играющей Зинку» («Советское искусство»). Или: «Надо отметить интересную игру новой артистки театра Раневской» (журнал «Прожектор»).

Но о чем сегодня нам могут сказать эти общие слова? Разве только о том, что дебют не остался незамеченным? Может быть, как никогда прежде (да и никогда позже), дебютантка жадно искала и читала все, что писалось о «Патетической», о ее роли, о ней самой, и жаждала успеха. Для нее это значило многое – сцена знаменитого театра, новый столичный, искушенный зритель, город – центр театральной жизни страны.

В этот центр Раневская добиралась тогда из села Всехсвятского, где сняла комнату (теперь там метро «Сокол»), на трамвае № 13, трясущемся по одной колее, то и дело долго стоящем на разъездах. Ехала в Камерный театр, на Тверской бульвар, и прислушивалась, не заговорят ли о ее премьере. Ей казалось, что зрители обязательно запомнят ее Зинку. Но трамвайные пассажиры, как и положено постоянным героям юмористических рассказов тех лет, говорили только на предписанные сатириками темы.

Вскоре, правда, она услыхала мнение зрителя. И очень авторитетного. В солидном театральном журнале появилась статья критика Бориса Алперса, уделившего Раневской не строки – абзацы!

Алперс почему-то больше всего восторгался «самостоятельной трактовкой» актерами ролей в «Патетической». «Самостоятельная» – это что? Вне зависимости от замысла режиссера? Или плод новых исканий? Но при этом Алперс отметил, что «благоприятные результаты такой самостоятельной трактовки дала только игра Раневской, создавшей запоминающийся образ проститутки, тоскующей о лучшей жизни». И далее: «Этот банальный образ артистка сумела насытить поэзией, теплотой и драматизмом. Зинка сделана Раневской в четких, реалистических тонах, на резкой смене душевных движений, с угловатым, некрасивым внешним обликом».