Цусима 1905 год. С нами бог и Андреевский флаг! Исторический альманах №5

Цусима 1905 год. С нами бог и Андреевский флаг!

Исторический альманах №5

Георгий Шадрин

Корректор Лилия Громыкина

Дизайнер обложки Георгий Шадрин

© Георгий Шадрин, 2025

© Георгий Шадрин, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0065-6975-1 (т. 5)

ISBN 978-5-0065-6976-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая. Упущенная победа

Бог воюет на стороне тех, у кого лучше артиллерия

Наполеон Бонапарт.

Упущенный шанс

Что это за шанс и почему первую эскадру Тихоокеанского флота 28 июля 1904 года повел в бой вовсе не флотоводец, а бывший штабной, хоть и адмирал?

Обо всем этом мы и собираемся вам рассказать. Итак…

После гибели адмирала Макарова флотом какое-то время командовал сам Наместник царя на Дальнем Востоке флигель- адмирал Е. А. Алексеев.

В конце апреля 1904 г. в связи с угрозой блокирования Порт-Артура с суши Наместник был вынужден перенести ставку из Порт-Артура в глубину территории, город Мукден. Он был связан железной дорогой КВЖД с материком и по нему прибывали войска и все грузы, потому отсюда было лучше командовать войсками.

Но, почему-то с наместником убыл и капитан I ранга А. А. Эбергард, который при прежнем командующим 1-й эскадрой адмирале Старке, почти командовал два года эскадрой. Его за то время на эскадре оценили как опытного моряка, грамотного и смелого флотоводца и приняли, к нему привыкли, и ждали именно его назначения командующим 1-ой эскадры, но…

К сожалению, и это было всегда в царской России, когда на должности начальников назначали не способных и умных, а просто по старшинству, принятому тогда. Единственным

исключением из правил было назначение смелого и решительного адмирала Макарова, который за несколько месяцев службы командующим Тихоокеанским флотом, так и не успел, к сожалению, провести серьезных изменений на флоте потому, что героически погиб.

Теперь решили не рисковать, а потому на должность

командующего флотом был назначен вице-адмирал Н. И. Скрыдлов, а командиром 1-й эскадрой флота Тихого океана по старшинству назначен вице-адмирал П. А. Безобразов. После чего оба адмирала из Санкт-Петербурга прибыли во Владивосток.

Переезд вице-адмирала Безобразова в Порт-Артур во время боев под Артуром посчитали опасным, он мог быть захвачен в плен и потому временное командование эскадрой поручили контр-адмирал В. К. Витгефту.

Принимая во внимание, что тот не имел достаточных навыков командования, ему от наместника были выданы строгие указания беречь флот, и вот такие приказания:

«Ввиду значительного ослабления наших морских сил ограничиваться лишь рекогносцировкой (разведкой) крейсерами и миноносцами, обставить такими условиями, чтобы не подвергать их без особой нужды особому риску»…

Вот так приказания?! И это боевому военно-морскому флоту в условиях войны! Это ли не подтверждение тому факту, что флотом командовали не адмиралы, а какие-то прапорщики, хозяйственники или перестраховщики – старики адмиралы, как Безобразов.

Теперь приведем сведения о личности нового руководителя эскадры.

Вильгельм Карлович Витгефт (1847—1904) – временно командующий эскадрой в Порт-Артуре контр-адмирал, воспитанник Морского училища, одноклассник З. П. Рожественского, специалист в области минного дела и военно-морской администрации. Командовал отдельными кораблями с 1885 г., а вот отрядами никогда, с 1899 г. начальник Морского отдела штаба наместника – царя на Дальнем Востоке Е. И. Алексеева.

В конце апреля 1904 г. Витгефт был фактически поставлен Алексеевым в Порт-Артуре во главе флота, но к этому времени он был морально подавлен неудачами, особенно катастрофой броненосца «Петропавловск» и гибелью 31 марта 1904 года адмирала Макарова. Потому и не чувствовал себя флотоводцем, способным поправить положение.

Сложившаяся вокруг Порт-Артура обстановка к июлю

1904 года была бесперспективной для нас…

Вильгельм Карлович Витгефт – контр-адмирал, временный командующий русской эскадрой в Порт—Артуре.

Японские войска успешно наступают на крепость. Нами был

проигран бой на важном рубеже под Вафонгоу, японцы уже захватили наши Цзиньчжоуские позиции на перешейке Ляодунского полуострова, а это уже вблизи от крепости.

Начались первые обстрелы внутренней гавани Порт-Артура перекидным огнем японской сухопутной артиллерии через горы. На флоте появились раненные и случаи поражения наших боевых кораблей от наземной артиллерии врага.

Критическая обстановка вынудила русское правительство проявить особое беспокойство за судьбу эскадры.

Состояние эскадры на момент вступления в должность контр-адмирала Витгефта:

– утерян броненосец «Петропавловск» вместе с командующим Макаровым и всеми офицерами его штаба,

– погибли крейсера1-го ранга «Варяг» и крейсер 2-го ранга

«Боярин»,

– все еще в ремонте броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан»

после первой ночной атаки японцев 24 января,

– броненосец «Победа» после подрыва на мине все еще

ремонтируется, нуждается в подведении кессон-док, потому что, сухого дока размерами для ремонта броненосцев в Порт —Артуре не было,

– броненосцы «Пересвет» и «Севастополь» устраняли

повреждения после столкновения при маневрировании.

При этом… японские корабли продолжали постоянно дежурить пред Порт-Артуром и пытались все время минировать фарватер, блокируя выход нашей эскадры в море.

Однако мы, несмотря на обстановку не в нашу пользу, до самого конца несли своими кораблями патрульную службу

пред выходом из Порт-Артура и постоянно патрулировали

соседние берега. При этом действовали смело и не раз вступали в перестрелки с кораблями противника, сами постоянно тралили рейд, отгоняя от наших тральщиков миноносцы и крейсера противников. И не надо думать, что флот бездействовал. Отнюдь!

Корабли эскадры постоянно приходили на помощь нашим наземным войскам и своим корабельными орудиями крейсеров, миноносцев и канонерских лодок оказывали ощутимую поддержку. Особенно часто в огневой поддержке участков фронта принимал участие быстроходный крейсер «Новик», кому поручали руководство артиллерийской поддержки наших наземных частей в составе небольших отрядов миноносцев и канонерских лодок.

И в этой рутинной боевой работе командиры кораблей были на высшем уровне! Вот так бы и продолжали потом воевать!

Именно благодаря неутомимой работе тральщиков и их защитников, потом удалось эскадре под командованием Витгефта благополучно выйти из бухты.

Но сначала о том, с чего это все началось…

Наместник настойчиво сообщал о якобы плохом состоянии японского флота Х. Того, что было выдумкой и неправдой. По его мнению, у Того были лишь три исправных броненосца, после подрыва и гибели на наших минах с «Амура» двух японских броненосцев «Хацусе и «Яшима». А еще он считал, что ход основных броненосных кораблей японцев из-за изношенных машин не превышал 13 узлов. И орудия на большинстве кораблей японского флота тоже были изношены частыми стрельбами.

Опираясь на домыслы, стал требовать вывести флот из Порт —Артура и как можно скорее передвинуть во Владивосток. И что важное, требования наместника разделял царь Николай. А все так потому, что японцы уже так близко подошли. Надо было срочно что-то предпринимать… А вот, надо ли было так?

Может, лучше было оставить на кораблях только прислугу к орудиям главного калибра, а самим морякам прийти на помощь обороняющимся нашим войскам, как это сделали наши герои при обороне Севастополя в 1854—1855 году… Тогда бы появлялся шанс, вместе, отражая штурмы, дождаться подхода 2-ой эскадры? И уж тогда выходить на морские просторы, где не бежать, а, удвоив силы, навязать японскому флоту генеральное сражение на море!

Но для такого решение надо было обладать воинским талантом и незавидным мужеством… Чем, к сожалению, ни один из сановитых военных начальников в царских вооруженных силах того времени не обладал…

Потому наместник Алексеев потребовал срочного выхода в море, оставшимся кораблям эскадры, с целью прорыва во Владивосток…

Однако командующий эскадрой Витгефт придерживался другого мнения…

Он, как работник штаба, лучше всех знал состояние наших кораблей и высокую готовность японского флота к морским сражениям. И справедливо высоко ее оценивал, как нам смертельную опасность. Кроме того, считал, что нашему флоту следует поддерживать наземные войска, пока не подойдет вторая эскадра, а уж тогда, объединив усилия двух эскадр, превышающих флот Японии, вступать в открытые сражения с превосходящим сейчас, во всех отношениях, флотом противника…

Как бывший работник штаба он знал не только состояние наших кораблей, но и не был уверен в достойном уровне подготовки командиров кораблей и команд, сомневался в достаточной выучке корабельных артиллеристов, кто в открытом морском бою смогут оказать противнику хотя бы равное или же достойное сопротивление…

И все это не было плодом его фантазий, так как он видел, как эффективно стреляют орудия японской корабельной артиллерии, и что мы им не можем, в артиллерийском плане что-то существенное противопоставить.

Ведь штаб для того еще чтобы планировать учения кораблей с практическими стрельбами в мирное время.

Он знал, как часто отказывали штабам на проведения учений в мирное время, ссылаясь на мнимую экономию, а корабли советовали больше держать у стенок в «вооруженном резерве», чем разрешать маневрировать, отрабатывая совместное плаванье и повышая навыки комендоров практической стрельбой боевыми снарядами.

Все это впоследствии отразилось на качестве боевых действий наших войск на подступах к крепости и последующих морских боях.

Придуманная гражданским высшим администратором Столыпиным мнимая экономия, «вооруженного резерва» вылился в недостаток боевой подготовки флота, что потом боком нам вылез в реальной боевой обстановке.

И мы, как потом показали последующие морские бои, более чем, в три раза хуже японцев стреляли и, соответственно, попадали, меньше наносили повреждений японским кораблям. И никакими подвигами этого недостатка невозможно уже было прикрыть!

Дошло до того, как потом оказалось, что наш знаменитый крейсер «Варяг» за час артиллерийского боя ни разу не попал в корабли противника. Вы только вдумайтесь…

Ни разу!

Вот, так мы выучили наших артиллеристов, вот во что вылилась заботливая экономия правительства…

А японцы, в отличие от нас, прекрасно стреляли и попадали, да так, что в том же героическом бою на «Авроре» за какие-то полчаса боя почти половина нашей команды выбыла из строя, получая ранения от разрывов японских снарядов на палубе и надстройках «Варяга». То есть, они попадали, а мы мазали…

И такая тенденция, в неэффективности стрельбы нашей корабельной артиллерией в той или иной мере, сохранялась во всех последующих боях русской морской артиллерии в Русско-японской войне 1904—1905 года… А жаль!

Нам в то время просто не хватило умения и катастрофически недоставало выучки! И в том, прежде всего, были повинны не только высшие военные начальники, но и командиры на местах. Именно им надо было не соглашаться на экономию, а идти и доказывать, как важно, не только построить достаточное количество кораблей, но и хорошо обучить офицеров и команды, особенно артиллеристов, практическим маневрам и стрельбам в мирное время.

Потому как еще наш полководец, великий Суворов утверждал: «Тяжело на ученьях – легко в бою».

Теперь адмирал Витгефт, понимая всю абсурдность такого приказания наместника, заручился поддержкой своему мнению на собрании флагманов и капитанов в том, что пока есть такая возможность, корабли эскадры останутся в Порт-Артуре и будут огнем поддерживать наши обороняющие войска.

К тому времени ремонты всех кораблей были срочно закончены, так, что… Это был первый выход на прорыв всей 1-ой русской эскадры, уже подвергавшейся обстрелу на внутреннем рейде Порт —Артура японскими осадными орудиями.

Все, что могло выйти и дойти до Владивостока из состава главных сил 1-ой Тихоокеанской русской эскадры готовилось к походу. Вот состав кораблей, что пошли 10 июля 1904 года на героический прорыв… Перечислим названия кораблей и их командиров…

6 броненосцев:

«Цесаревич», командир -кап 1-го ранга Иванов, флагманский и на нем Витгефт,

«Ретвизан», командир – кап 1-го ранга Щенснович,

«Полтава», командир – кап 1-го ранга Успенский,

«Севастополь», командир – кап 2-го ранга Эссен,

«Пересвет», командир – кап 1-го ранга Бойсман, на нем 2-й флагман, Ухтомский,

«Победа», командир – кап 1-го ранга Зацаренный.

5 крейсеров:

«Баян», командир – кап 1-го ранга Рейценштейн,

«Аскольд», командир – кап 1-го ранга Грамматчиков,

«Диана», командир – кап 2-го ранга Ливен,

«Паллада», командир – кап 1-го ранга Сарнавский,

«Новик», командир – кап 2-го ранга Шульц,

2 минных крейсера:

«Всадник», командир – кап 2-го ранга Опацкий,

«Гайдамак», командир – кап 2-го ранга Колюбакин…

6 эскадренных миноносцев:

«Бойкий», «Буйный», «Лейтенант Бураков», «Выносливый», «Грозовой» и «Бесстрашный», что были сведены в два отделения под общим командованием.

Хроника событий…

Итак, наступило 10 июля 1904 года.

Выход эскадры начался с приливом в 4 часа утра, но был закончен только к 11. Однако из-за всплывших, после траления 15 мин, выход в море задержался еще до 14 часов… И наша эскадра почти 8 часов… выползала на внешний рейд!

Нет, вы только себе представьте… Как медленно вылезали из бухты наши корабли, а ведь совсем еще недавно за четыре часа все выходили… Оказалось, что все отработанное при Макарове умение по экстренному выходу из внутренней гавани эскадры теперь было напрочь забыто…

И уже через 15 минут по выходу наших первых кораблей на внешний рейд к Порт-Артуру подошли 12 японских миноносцев, что, при поддержке крейсера «Матсушима» попытались сорвать траление… До 14 часов 45 мин крейсер «Новик» и русские миноносцы вели огонь по противнику, чем заставили их, наконец—то, отойти.

Мины и попытка сорвать траление задержали наш выход, чем тут же воспользовался Х. Того. Он к 17 часам повел на пересечение нашего курса Японский флот в составе:

– 4 броненосца: «Микаса», «Сикисима», «Асахи», «Фудзи»,

– 4 броненосных крейсера: «Асама», «Кассуга», «Якумо», «Ниссин»,

– 4 легких крейсера: «Читосе», «Ниитака», «Такасаго», «Кассаги», но и это еще не все!

Маневры флотов России и Японии 10 июля 1904г.

За ними следовали еще 6 крейсеров в сопровождении 8 миноносцев и…А еще, между русской эскадрой и берегом двигались: броненосец «Чин-йен», 4 крейсера и еще 12 миноносцев. Ничего себе! Да их же во много раз больше, особенно в миноносцах, 30-ть их, против наших 6-ти.

Нечего было даже и думать о бое с таким превосходящим противником, а потому… наша эскадра в 18.50 повернула.

На обратном пути в ночи нашу эскадру пытались атаковать миноносцы противника. Они всю ночь группами по 3—4 миноносца произвели 8 торпедных атак.

Из 28 выпущенных ими торпед ни одна не попала в русские корабли, лишь одна из них угодила в японский миноносец «Чидори». За время неприятельских атак огнем корабельной и береговой артиллерии были потоплены 3 вражеских корабля…

В 22 часа эскадра благополучно вернулась в Порт-Артур в полном составе и встала на внешнем рейде на якоря.

Так закончилась одна из первых попыток перевести корабли 1-ой русской эскадры во Владивосток на соединение со всеми силами флота России на Дальнем Востоке.

Поистине Порт —Артур становился смертельной мышеловкой для нашего флота, о чем заранее, еще до начала войны предупреждал осторожный и расчетливый министр России Витте.

Но кто его слушал? Ведь мы собирались «япошек шапками закидать»…

Для нашего контр-адмирала Витгефта неудачный выход нашей эскадры 10 июня означал следующее:

– только укрепил его во мнении о бесполезности прорыва,

– подтвердил его опасения в высокой боеспособности японского флота, что имел почти полный боевой состав сил флота перед самым Артуром,

– окончательно закрепил убеждение, что выход эскадры не останется для противника незамеченным,

– а минная опасность настолько велика, что любой выход кораблей на протраленную от мин противника стоянку на внешнем рейде не гарантирует от риска подрыва на японской или же на нашей случайной мине.

И это не трусость, а трезвый взгляд смелого и ответственного за флот адмирала Витгефта! Хотя кому не лень потом его в этом упрекали…

На протяжении июня – июля 1904 года начались бои на ближних подступах к Порт —Артуру.

Артиллерия флота, как оправдание не выхода, стала фактором устойчивости обороны Артура. Без огневой поддержки флота, без участия десанта моряков на сухопутных фронтах крепость могла стать занятой японскими войсками.

Теперь несмотря на регулярные обстрелы японской осадной артиллерией наших кораблей, что находились на внутреннем рейде, корабли не только приняли участие в перестрелке, но и осуществляли выходы в окрестности крепости, где огнем корабельной артиллерии не раз оказывали поддержку нашим обороняющимся частям…

Более того, командующий эскадрой Витгефт, усмотрев в таких действиях, простаивающего в бездействии флота так необходимую артиллерийскую поддержку, потому распорядился снимать с кораблей часть артиллерийских орудий и передавать их вместе с обслугой на сухопутные позиции.

Казалось, как это часто случается на войне, такое нужное и полезное дело сейчас, потом станет одной из причин нашего поражения при повторной попытке прорыва во Владивосток. Потому как…

Часть снятых орудий так и не успели вернуть на корабли, а те моряки, что вернулись, оказались вымотанными затяжными сухопутными боями, да и сами орудия изрядно пострадали, расстреляв такой необходимый для морского боя ресурс их стволов.

А ресурс их напрямую связан с точностью стрельбы. Что впоследствии сказались на меткости и эффективности орудий средней и малой артиллерии в бою Желтом море, при очередной попытке прорыва эскадры во Владивосток.

Присутствие флота и его поддержка крепости стала жизненно необходимой.

Это понимал командир эскадры Витгефт, но Наместник уже составил иной план действий контр-адмиралу В. К. Витгефту:

«Предписываю… пополнив запасы и, по готовности „Севастополя“ (тот ремонтировался, в результате подорыва на мине), обеспечив безопасность выхода и избрав благоприятный момент, выйти… в море и, по возможности избежав боя, следовать во Владивосток, избрав путь по усмотрению…»

Таким образом, адмирал Витгефт, оставаясь в Порт -Артуре не выполнял приказаний и обрекал корабли 1-ой эскадры на погибель. Надо было что-то решать… Но, что?

Единственный выход видели начальники в повторении прорыва во Владивосток, но на это потребовалось дополнительное время, исправить повреждения на броненосце «Севастополь».…

Но виной всему стали неуспехи наших сухопутных войск в обороне подступов к крепости Порт-Артур.

Вскоре японцы захватили всю Волчью гору, откуда тяжелыми орудиями принялись прицельно расстреливать корабли эскадры, что стояли в бухте.

Они уже своей осадной артиллерией пристрелялись и стали попадать в наши корабли…

Схема попаданий в броненосец «Ретвизан"в бухте Порт-Артура.

От пробоины – смотри рис, поз. (1) ниже ватерлинии

образовалась пробоина около 2-х квадратных метров, броненосец «Ретвизан» набрал почти 400 тонн воды и получил крен.

Потребовалось все умение моряков и ремонтников, чтобы за ночь подкрепить борт и частично осушить затопленные отсеки, но все равно на борту оставалось 250 тонн лишней воды, и броненосец вышел в бой с углублением в 25 см на нос. Цифрами на рисунке указаны места иных попаданий, что были менее чувствительными.

Еще два 120 мм снаряда попали в броненосец «Пересвет», но разрушений, что могли повлиять на боеспособность корабля, не нанесли. Помимо опасной подводной пробоины «Ретвизана» были уже убитые и раненые, да и сам командир эскадры Витгефт, и командир броненосца Щенснович получили легкие ранения.

Дальнейшее нахождение эскадры во внутренней гавани Порт —Артура привело бы к неминуемой гибели кораблей 1-ой эскадры.

22.06.1904 г контр-адмирал В. К. Витгефт отправил телеграму Наместнику: «Вышел не для показа в море (имелось в виду – 10.06.1904 г), а согласно приказанию… Не считая себя способным флотоводцем, командуя лишь в силу случая и необходимости, по мере разумения и совести, до прибытия командующего флотом… Почему же от меня, совершенно неподготовленного, с ослабленною эскадрою, 13-узловым ходом без миноносцев, ожидается разбитие сильнейшего, отлично подготовленного, боевого 17-узлового флота неприятеля с громадным числом миноносцев, несмотря ни на какие обстоятельства… Действовал, доносил честно, правдиво о положении дел. Постараюсь честно умереть, совесть гибели эскадры будет чиста…».

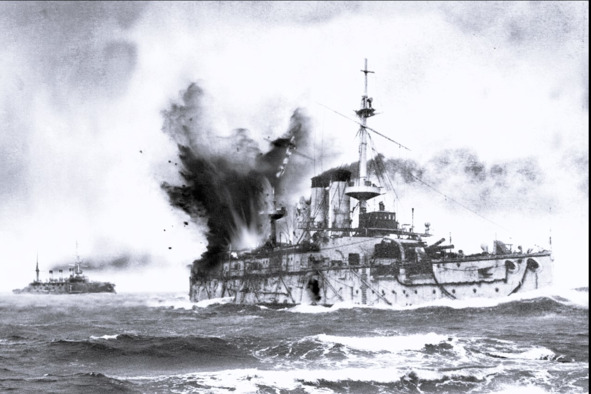

Бой в Желтом море у мыса Шантунг

28 июля 1904 года.

Русские корабли в бою Желтом море 28 июля 1904 г.

Современные историки сейчас оценивают этот бой как решающий и определяющий для всех последующих действий русского флота в Русско-японской войне.

После первой неудавшейся попытки прорыва В. К. Витгефт докладывал, что не считает более возможным без надежды на успех вступать в бой с превосходящими силами флота неприятеля. Рассчитывал: «выжидать и действовать сообразно обстоятельствам».

И предусматривал два решения: « или эскадре отстоять Артур до выручки, или погибнуть, так как момент выхода во Владивосток может наступить только тогда, когда смерть будет одинаково и спереди, и сзади».

В бою 28 июля проявились все качества подготовки флотов к соперничеству на море. Несмотря на равенство сил, мы в этом бою проиграли, хотя упустили возможность выиграть.

Нелепая цепь случайных негативных событий, как это часто случается с проигравшей стороной на войне…

Какое невезение… честное слово! Это надо же и как важно было всей эскадре выйти в море, да, так устремиться, умело маневрируя на врага и с такой мощью…

А ведь ничего не скажешь, не везло нашим морякам в той войне с самого начала и до конца… Прямо как рок какой-то над русскими моряками!

Вот неполный перечень причин нашего проигрыша в этом бою:

– недостаточной выучкой артиллерийской прислуги русских кораблей. Японцы в 3,7 раза больше нас в этом бою попадали в нас;

– отсутствие оптических прицелов на каждом нашем орудии главного и среднего калибра. Японцы на всех орудиях имели оптические прицелы, чем пользовались в бою все время, особенно на дальних дистанциях, пока мы по старинке целились через механические прицелы, совмещая, как наши деды, целик с мушкой на стволе;

– неслаженного маневрирования в бою, обусловленного опытом парусного флота и не восприятием новшеств, продиктованных реальными боевыми действиями в1904 году. Что вылилось в проигрыше следующим образом:

а) – во второй фазе боя, вместо выполнения приказа на отрыв от противника и прорыва во Владивосток, наши адмиралы, продолжая традиции парусных флотов, предпочли следовать за своими погибающими флагманами, прикрывая отставшие корабли, подавленные огнем противника, и совсем не использовали в бою миноносцы и крейсера для прикрытия самого прорыва;

б) – потеря управления кораблями в бою, из-за отсутствия связи:

– когда вместо поврежденных флажных семафорных сигналов на мачтах, пренебрегли радиосвязью, которой, к слову сказать, относились негативно и ей не доверяли,

– когда были упущение по использованию упрощенной флажной сигнализацией и вместо, зашифрованной, по секретным сигнальным книгам, когда можно было пользоваться сигналами, оговоренные заранее. А так все эти сложности затрудняли прочтение сигналов в бою, что повлияло на маневренность всей эскадры,

в) – не обусловленная заранее очередность передачи управления эскадрой на случай гибели командующего. Из-за чего, то один, то другой из старших начальников пытались управлять курсом эскадры. В результате чего эскадра пришла к сваливанию в общую кучу, а потом беспорядочному бегству и спасению отдельных кораблей эскадры, даже путем интернирования в нейтральных портах.