Раиса Горбачева. Жизнь и принципы первой леди СССР

– Может быть, надо объяснить, почему именно меня? – спросил я, хотя сам объяснения этому не знал – потому и спрашивал.

– Ну, хотя бы потому, что я Вас знаю. Что Вы родом со Ставрополья, с родины Михаила Сергеевича. Что у Вас, наконец, в семье четыре дочери. Стало быть, Вы человечны и добры. Достаточно?

– По-моему, вполне.

– Нет. А главное, что все Ваши дети живут с Вами. Мне это говорит о многом.

– Спасибо, – сказал я, хотя, признаюсь, первый раз меня похвалили за то, за что дома иногда по-свойски поругивают: мол, непробивной – семь человек в одной квартире. Жаль, домашние не слышат.

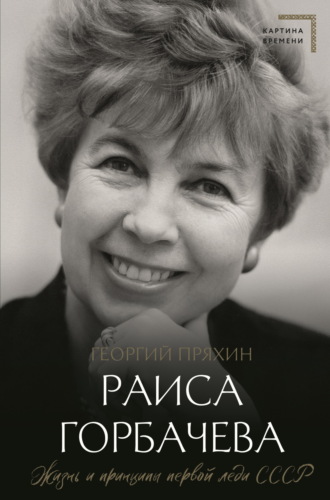

Блокнот исписан. Магнитофон выключен. Чай выпит. За окном, за тюлевой занавеской полная, рыхлая темень. Мы ставим на место все, что сдвинули в президентском кабинете: журнальный столик и два кресла. С президентского письменного стола на низенький столик возвращается граненая стеклянная ваза. На прощание оглядываю кабинет еще раз. Рядом с фотографией отца, чуть поменьше, фотография жены – тех, первых лет. Девичье, очень сосредоточенное лицо, внимательный-внимательный взгляд, устремленный прямо перед собой, но больше обращенный внутрь самой себя.

– В год окончания университета. Знаете, на что обратила внимание совсем недавно? Здесь на мне серый жакет и вишнево-бордовая кофточка. Представляете? А еще говорят о непостоянстве женского характера.

Серый – один из ее любимых цветов. Тот самый серый, который писатель Иван Бунин изысканно называл и не серым вовсе, а «жемчужным». Жемчужно-серый.

А ведь фотография – черно-белая!.. Значит, помнит – и жакет, и кофточку. Послевоенный студенческий гардероб – не ей одной запомнить его не составляло труда.

Спускаемся по той же деревянной лестнице. На сей раз в том самом, очень функциональном холле замечаю нечто, почему-то не замеченное ранее. Разрисованный картонный домик и пара санок возле него. Трогательным и новогодним повеяло в очень официальном помещении.

– А это – совершенно частная резиденция в резиденции государственной. Внучки. Вы знаете, они обе сейчас хворают – простуда.

В той же машине – через те же ворота. Красноармеец под фонарем у КПП отчетливо козырнул на прощание. Это, кстати, был единственный военный, которого я увидел в резиденции. Да и всего-то видел здесь трех человек: постового, хозяйку и миловидную женщину, принесшую нам чай, которую супруга Президента СССР называла с русской простотой и дружелюбностью: «Шура».

Автомобиля с Президентом на обратном пути в Москву мы не встретили: восьмой час – слишком рано для его возвращения домой.

Все мы родом из детства

– Раиса Максимовна, о том, что Вы любите Антуана де Сент-Экзюпери, я уже догадался – несколько раз слышал, как Вы упоминали те или иные фрагменты из «Маленького принца». Нашу сегодняшнюю беседу я тоже начну с известной цитаты Экзюпери: «Все мы родом из детства…»

– Да, я люблю этого писателя и его маленького человечка, делающего большие, добрые дела. Детство – мир фантазии, мечты. Время тысяч вопросов. И первых поисков ответов на них. Оно было у каждого из нас. И тогда, в детстве, казалось, что другого детства и быть не может. Такое, какое было, оно и дорого…

Ходили в школу, на пионерские сборы, потом на комсомольские собрания. Гордились Магниткой, Днепрогэсом, Комсомольском-на-Амуре, челюскинцами, Валерием Чкаловым, Валентиной Гризодубовой. Восхищались подвигом Александра Матросова, Зоей Космодемьянской, молодогвардейцами. Зачитывались книгами. Мечтали о далеких путешествиях, дальних странах, городах. Я лично мечтала быть капитаном дальнего плавания… Мечтали найти клад. Все время искали клад!

– А мои младшие дети больше всего мечтают сейчас встретиться с инопланетянами…

– Нет, мы упорно, не теряя надежды, искали клад. И еще, знаете, играли в войну. Конечно, все дети в той или иной степени играют в войну. Но для детей моего поколения игра эта была исполнена некоего печального смысла: слишком часто соседствовала с явью. Конечно, играли и в школу, и в куклы, но вот у меня в памяти осталось: в войну. И каждый из нас, разумеется, хотел быть партизаном, Чапаевым, Анкой – даже мальчишки, если не доставалось никакой другой «положительной» роли. Никто не хотел быть белым или немцем, фашистом. Не задумывались о том, что те же «белые», скажем, – тоже наши соотечественники…

Да, если сейчас, с высоты пройденных лет, задуматься над детством моим, моего поколения, рассматривая, скажем, фотографии, которые я перебирала перед Вашим приходом, то главное, что вспоминается, – все-таки война. Шла за нами по пятам. Война в Испании. Добровольческие отряды. Война финская. Халхин-Гол. А внутри страны? Тридцатые годы – «враги народа». Помню, как в первом-втором классах в школе вымарывали в учебниках портреты Егорова, Блюхера, Тухачевского. Грустно. Горько…

И наконец, Отечественная. Сорок первый – сорок пятый. Миллионы потерянных жизней, миллионы жизней покалеченных. Опустошенные дома, осиротевшие семьи, разрушенные города, села, сожженная земля… Переполненные вокзалы. Страна – вокзал. Лишь два чувства, казалось, реют над нею: прощания и ожидания. Опухшие от голода лица. И чувство страха – потерять продуктовую карточку, хлебную карточку! – я помню его до сих пор. И сбор колосков, мерзлой картошки в поле. Все это было. Было для меня, как и для всех моих сверстников.

А потом – счастье Победы. Это надо пережить. Счастье возвращения близких и родных – живыми. И вообще – это захлестнувшее после войны счастье жизни, просто, понимаете, физической жизни!

Отец мой 1907 года рождения, украинец. Мать 1913 года, русская, сибирячка – Георгий Владимирович, мы с Вами договаривались, что в моих суждениях не будет какой-то четкой и строгой последовательности, так ведь? Скорее – мозаичность. Импульсивность. Что возникло в памяти, что совпало с сегодняшним настроением. Это ведь не мемуары, не так ли?

– А мне как раз и нравится, что не мемуары. И нравится, что Вы волнуетесь, вспоминая свое детство, те годы, а не раскладываете все бесстрастно по полочкам…

– Папа всю жизнь проработал в системе железнодорожного транспорта. В автобиографиях я всегда писала: отец – служащий-железнодорожник. Беспартийный. Да-да, беспартийный. Вера в партию пришла к моему отцу вместе с Михаилом Сергеевичем – моим мужем. Несмотря на разницу в возрасте, он стал для него коммунистом, олицетворяющим правду и справедливость.

В Сибирь отец приехал весной 1929 года. Сам он из Чернигова, а весной 29-го приехал в Сибирь.

– В какое место конкретно?

– Приехал на строительство железной дороги. Первой железной дорогой, которую отец строил, была дорога Рубцовск – Риддер на Алтае. Его родители – отец, Андрей Филиппович, и мама, Мария Максимовна, – бросили в селе землю и перебрались на жительство в город – Чернигов. Бросили, оставили землю, потому что не могли прокормиться с нее. А отец в поисках работы приехал с товарищами в Западно-Сибирскую область – так она тогда называлась. Сейчас это Алтайский край. Приехал на строительство железной дороги. Строительство этой дороги проходило через село, где родилась моя мама, Веселоярск. Да-да, есть такое село – я только что получила оттуда письмо с новогодними поздравлениями…

В одном из интервью Михаил Сергеевич сказал обо мне, что я родом из Сибири, с Алтайского края, из Рубцовска. И там проявили интерес ко мне, к моей маме. Меня трогает этот доброжелательный интерес. Так вот, здесь, в Веселоярске, и сошлись судьбы моих родителей. Вел-вел отец дорогу и привел – прямо к свадьбе.

Веселоярск – красивое название. Немного таких названий у нас. Любим мы почему-то выставлять на первый план не самое лучшее в характере наших мест – национальная черта, что ли? Едешь иной раз, читаешь названия и прямо огорчаешься: Грязнуха какая-то, Черный Яр… А тут – Веселоярск!

– Нечто похожее еще Гоголем замечено…

– Я была первым ребенком в семье. По православной традиции меня крестили. Не в церкви – какая уж там церковь в 1932 году, в самый разгар борьбы с ними, церквами, – а на квартире у священника. Правда, имя выбрали не из святцев. Вы же знаете традицию: раньше священник предлагал имя, отыскивая его в святцах. А мое имя выбирали уже сами родители. Отец выбрал. Известно, как много у нас красивых народных, славянских, русских имен. А тогда уже появились и новые имена. Новые имена нового времени. Среди моих сверстниц много Октябрин, Владилен. Стали появляться и имена новой интеллигентной волны – Нелли, Жанна, Алла. А отец назвал меня Раисой. Раечка. Он мне потом объяснил, что для него оно означало «рай». Райское яблочко.

– В наших местах это тоже распространенное имя. Но такого объяснения я никогда еще не слыхал. У Вашего отца хорошая фантазия!

– Не забывайте, что я была первым ребенком. Отец, очень любивший всех своих детей, все-таки всю жизнь был особо привязан ко мне. К своему первенцу. И очень гордился мной. Последние месяцы своей жизни, находясь в больнице, здесь, в Москве, говорил мне, что почему-то все время вспоминает свою мать и меня, меня – маленькую. Я ведь знал, чувствовал, что именно ты будешь спасать мою жизнь, говорил мне в больнице. К сожалению, надолго спасти его не удалось. У него была сложная операция. В 1986 году отца не стало…

Эта картина – как я сижу у него в больнице и как он говорит мне свои, в общем-то, прощальные слова – вызывает у меня слишком много личных переживаний. Может быть, не надо о таком? Не стоит?

У нее тихий голос. Тихий и вместе с тем отчетливый. Ее легко представить в аудитории. Я знаю, что когда-то в Ставрополе студенты, а среди них были мои друзья, охотно ходили на ее лекции. Таких преподавательниц охотно слушают еще и потому, что на них, почти ровесниц самих студентов, приятно смотреть. Но сейчас это другой голос, нежели тот, который время от времени слышится с телеэкрана. Сейчас это – голос дочери, чью аудиторию, в сущности, составляет один человек: она сама.

– Если не говорить, не вспоминать о таком, то о чем же тогда и вспоминать?

– Родители матери, – продолжает, справившись с голосом, – Петр Степанович и Анастасия Васильевна – тоже потомственные крестьяне. Легко ли им жилось? Не верь, говорит мне сейчас мама. Не верь, что процветали крестьяне в прошлом! Тяжкий, беспросветный труд. Земля, скотина, скудная еда. А бедная твоя бабушка! – восклицает всякий раз моя мама, Александра Петровна. Каторга у нее была, а не жизнь! Каторга! Пахала, сеяла, стирала, шестерых детей кормила. И – всю жизнь молчала.

Мамина сестра – Вера – умерла в шестнадцать лет. Почему? Точно никто не знает. Лечения ведь никакого не было. Старший брат – Александр – умер в двадцать шесть. Почему? Тоже не знают.

Землю родителям дал Ленин – так всегда говорит моя мама. Раньше у них своей земли не было. Сказали, вспоминает мама, бери, сколько хочешь, сколько можешь обрабатывать. Но в начале 30-х годов семья деда была раскулачена, лишилась земли и дома, стала жить временными заработками. А затем деда, говорит мама, обвинили в троцкизме, арестовали, и он бесследно исчез.

– Да что Вы!..

Наша российская, тяжко, как общая солдатская шинель, пропитанная кровью, непредсказуемая история: у человека, который сидит напротив, совсем другого по роду занятий, возрасту, наконец, «происхождению», как говорили в старину, – дед тоже раскулачен. Дед мой раскулачен, отец – переселен из одной части страны – читай: света – в другую. Где еще встретишь такое? У нас же, как это ни горько, на каждом шагу.

– Да-да, не удивляйтесь. Мама до сих пор не знает, кто такой Троцкий, а дед и тем паче не знал. И вообще, до сегодняшнего дня мать не может понять, в чем провинился ее отец. Наша общая трагедия – все мы ее пережили. Почему я и сегодня так боюсь призывов, раздающихся с разных сторон, «искать виновных». Ведь это – новый кровавый круг!

Бабушка умерла от горя и голода как жена «врага народа». И оставшиеся четверо детей были брошены на произвол судьбы…

А вообще, дед, Петр Степанович, учил своих сыновей. Старшего, Александра, умершего в 26 лет, выучил на экономиста. Учил и младшего, Ивана. Образованию дочерей по российской традиции особого внимания не уделялось. В крестьянских семьях женщины почти сплошь были неграмотны. Моя мама тоже с восьми лет пахала, ткала. Уже будучи замужем, окончила ликбез. Помогла своей младшей сестре получить фармацевтическое образование. Мама у меня – человек природного, острого, одаренного ума. Отсутствие образования всю жизнь считает трагедией в своей судьбе. А главной целью своей жизни видела – дать настоящее образование собственным детям. И действительно всем детям дала хорошее образование.

Мама не работала на производстве, была домохозяйкой. Бесконечные переезды семьи вслед за отцом-железнодорожником, хлопоты, связанные с этим, случайно доставшиеся квартиры – каких «гнезд» у нас только не было: и бараки, и щитовые сборные домики… Хотя нет, был и прекрасный, большой деревянный дом на Урале. Он достался нашей семье в годы войны – я уж и не знаю, какой оказией. А какое-то время была и «квартира» в помещении бывшего монастыря. Представляете? Война. Да и после войны семья по-прежнему жила, как живут перелетные птицы. Только через 40 лет работы отец и мать получили, причем с большим трудом, постоянное жилье.

Мама была домохозяйкой еще и потому, что к двадцати пяти годам уже имела троих детей. Но я не помню с детства и по сегодняшний день, чтобы мама не была чем-то занята. Чтобы сидела, как говорят, на лавочке. Всю жизнь, всю жизнь шила, перешивала, штопала, вязала, варила, вышивала, чистила. Все сама ремонтировала, убирала, работала в огороде, держала, когда можно, корову или козу, чтобы у детей было молоко. Так и сегодня, хотя уже в преклонных годах.

По характеру мама у нас строгая и требовательная. Помню сцену, когда провожали на фронт отца. Этот переполненный вокзал – а я действительно из детства так ярко, так остро помню именно вокзалы с их неповторимой горестной атмосферой – женщины, дети и слезы. Многие женщины даже теряли сознание. И свою маму помню, застывшую от горя. Ее слова: «Кто нас будет поднимать? Надо держаться!»

Мы отца на фронт проводили, но он туда не попал, вернулся в военной форме домой: железнодорожный транспорт был переведен на военное положение. Требовалось спешно строить новые железные дороги – для того же фронта. Из семьи у нас воевали брат матери и мамина сестра: она была военврачом.

Что дали мне родители? Что дала семья? Спрашивая себя об этом, знаете, о чем невольно думаю? Что мои родители и вообще люди, кто перенес весь трагизм этих лет нашей истории, кто удерживал на своих плечах всю ее многотрудную ношу, эти люди не имели возможности реализовать себя так, как им того хотелось. Вероятно, поэтому они избрали своей целью – хотя бы через детей дотянуться до тех ценностей, которые для них самих в подавляющем большинстве так и оказались за семью печатями. Вы же знаете, у нас, русских, есть выражение: «Поднять детей». По-моему, очень емкая метафора. Но я даже так скажу: родители дали нам не только образование. Всей своей жизнью они воспитывали у нас и чувство ответственности – за свои дела, поступки. И, может быть, самое главное, что дали мне мои родители, – сопричастность к человеческим нуждам и к человеческому горю… чувство чужой боли, чужого горя. Нет, ни одно поколение не живет зря на этой грешной земле…

Картинки моего детства лишены цельности. Они как бы рваные. Возможно, одна из причин – бесконечная «перемена мест».

В связи с частыми переездами семьи мне пришлось менять много школ. Это, конечно, создавало определенные трудности. Каждый раз новые учителя, разный уровень преподавания, разные требования, другой школьный коллектив. И – в общем-то неизбежный в подобных случаях повышенный интерес к новичку.

– Вечно новенькая? А не кажется ли Вам, что это следует за Вами и во взрослой жизни? Около двух лет сопровождаю Вас с Михаилом Сергеевичем в официальных поездках и вижу, как исподволь нарастает людское, да и журналистское любопытство к Вам. Не только к Президенту – это уже привычно, – но и к Вам. Когда, избираясь на партийный съезд, он приехал на Второй Московский часовой завод, я слышал, как женщины в белых халатах, сборщицы часов, сгрудившись в цехе, спрашивали, вытягивая шеи: «А Раиса приехала?.. Где она?..» Вы уж извините, что цитирую дословно. У нас ведь, приобретая известность, женщина первым делом теряет отчество.

– И что дальше?

– Я им сказал: нет, Раиса Максимовна не приехала – это ведь встреча по сугубо партийным делам.

– Что же они?

– Были разочарованы.

– Да? А вообще и неизбежный повышенный интерес, и определенное недоверие к новичку сказывались, конечно, и на учебе, и на моем внутреннем состоянии. Все годы детства, отрочества меня сопровождала какая-то внутренняя стесненность, скованность, порой замкнутость. Ведь детский коллектив очень своеобразен.

– Вы полностью преодолели эту стесненность?

– Не знаю. Как не знаю и того, следует ли ее преодолевать «полностью». Но положение «вечно новенькой» одновременно формировало и контактность: я просто должна была становиться общительнее.

Школа моего детства. Это не современная школа, с ее оборудованием, обстановкой. Она совсем другая. Школы были, повторяю, разные и все же в главном – одинаковые. Грубо сколоченные парты, самодельные счетные палочки, самодельная азбука, а в годы войны и самодельные тетрадки, в основном из газетной бумаги. И даже самодельные чернила.

– Самодельные чернила?

– Да-да, из сажи… Учебник на четверых-пятерых. В годы войны – ежедневная миска жидкой похлебки на обед. Вспоминаю всех нас, тогдашних детей, одетых в фуфаечки, телогреечки, в лучшем случае – в курточки и «пальто» из домотканой или бумажной материи. Был такой материал – саржа. Первое настоящее пальто получила в подарок от отца с матерью, когда была уже студенткой университета. С каракулевым воротничком, «бостоновое», как уверяет мама. Носила я его долго. Пальто помнит вся семья. Тогда отец по облигации выиграл тысячу рублей. Конечно, в старых деньгах. И знакомые, рассказывает мама, помогли в сельпо купить его. Дефицит! Все помнят пальто – это была прямо веха в истории семьи. Даже подруги мои студенческие и те вспоминают его. Ведь все мы приехали в университет кто в чем – кто в материнском пальто, кто в чьей-то куртке. Так было.

И все-таки это была моя школа – тем, как и детство, она мне и дорога. Мои любимые преподаватели. Мои подруги. Репетировали в школьном хоре. Пели. Ставили спектакли на школьных сценах. В спектаклях вместе с нами играли учителя и директор школы. Сейчас такое уже почти невозможно. Люди и их отношения были естественнее, проще. Впрочем, может быть, мне так кажется?

Строили физкультурные пирамиды. Причем меня поднимали всегда на самый верх – наверное, как наиболее легкую. Маршировали. Собирали металлолом, макулатуру, озеленяли школьный двор, выпускали стенгазеты. Устраивали школьные вечера. Танцевали. И получали первые записочки, первые признания в любви.

Что еще в памяти от школьных лет? Помогали семьям погибших. Торжественные клятвы давали друг другу: быть верными, быть всегда вместе, помогать, не скрывать ничего друг от друга. Скрепляли клятвы «честным пионерским», «честным комсомольским». И еще смешивали капли крови, надрезая себе пальцы. Я это тоже помню.

Отец и мать в школу не ходили. «Отец и мать» – вообще, я их так никогда не называла. Мама и папа. «Батюшка и матушка» – тоже не называла, не было принято. Папа и мама. И – на «Вы». Мы к родителям обращались – «Вы». Не припомню случая, чтобы родители были по вызову в школе. И домашние задания мои никогда не проверяли. Только отец иногда мне рассказывал, как учился сам. Он человек грамотный. Рассказывал, что были годы «новаторских школьных реформ», когда из класса в класс учеников переводили голосованием. «Итоги» голосования на классных собраниях утверждали учителя. А уроки школьники отвечали только по желанию. «И вот высокий результат такой системы», – заканчивал он рассказы, весело тыча себя пальцем в грудь.

– Отвечать по желанию… Сегодня, во всяком случае в моей семье, об этом даже упоминать опасно…

– Десятый класс закончила в городе Стерлитамаке, в Башкирии. И, как сказано в аттестате зрелости, «за отличные успехи и примерное поведение награждена золотой медалью». Это давало, опять цитирую тогдашний аттестат, «право поступления в высшие учебные заведения Союза ССР без вступительных экзаменов». То был второй год, когда вручали золотые медали. Вузом для себя выбрала Московский государственный университет имени Ломоносова.

– Какой же год это был?

– Сорок девятый. А мне – семнадцать лет. Что книга – чудо из всех чудес, сотворенных человечеством, я, как и многие, тоже поняла в детстве. Книга, художественная литература были моей постоянной привязанностью, любовью тех лет. Переживала это, повторяю, не я одна. Именно в те годы наша страна и становилась, как мы сегодня говорим, «читающей страной». Правда, книг было не так уж много. Выбор невелик. Но читали все, что попадалось, что доставали. И каждая книга становилась открытием.

Самые счастливые и светлые страницы детства, всплывающие в памяти, связаны с чтением книг в кругу семьи. Я любила читать вслух. Какие это были вечера!.. Трещат дрова в печи или в буржуйке. Мама готовит ужин. Брат и младшая сестренка сидят рядом, прижавшись ко мне. А я читаю. Отец редко бывал с нами, очень редко. В те годы знаете, как работали: без выходных, без отпусков. Помню, что отец всегда «компенсировал» отпуск. Было такое выражение: компенсация за неиспользованный отпуск. Он никогда и не ходил в отпуск, а просто получал дополнительные деньги и продолжал работать круглый год. И так – год за годом.

Читали мы все: Панферова – «Бруски», Шолохова – «Тихий Дон», «Поднятую целину», Льва Толстого – «Анну Каренину», Гюго – «Собор Парижской богоматери», Драйзера – «Американскую трагедию», Дюма – «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо». Читали Гоголя – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Полевого – «Повесть о настоящем человеке», Фадеева – «Молодая гвардия», стихи Симонова. А когда бывал с нами отец, обязательно читали Тараса Шевченко. Прежде всего «Думы»: «Думы мои, думы мои, горе, думы, с вами! Что вы встали на бумаге хмурыми рядами?..» «Тяжко, тяжко жить на свете сироте без роду: От тоски-печали горькой хоть с моста – да в воду! Утопился б – надоело по людям скитаться; Жить нелюбо, неприютно, некуда деваться…» «На что черные мне брови да карие очи, На что юность мне девичья – нет ее короче. Годы мои молодые даром пропадают, Брови черные, густые от ветра линяют…» Очень любили «Катерину», «Широкий Днепр». Я Вам читаю по-русски, а отец любил – на украинском. Это же звучит совершенно по-другому!

Издание «Кобзаря», которое она держит на коленях, чем-то похоже на Библию: капитальный, прекрасно оформленный гроссбух. Она легко ориентируется в нем. Но с русского на украинский все же переходит с погрешностями: так нередко люди, самозабвенно слушающие, да и поющие украинские народные песни, – сам я, например, – «прозой» их повторить уже не могут – произношение не дается.

– Как только беру в руки любой томик Шевченко, сразу вспоминаю папу. Вспоминала его, и когда была последний раз на Украине. Там состоялась встреча с писателями республики. Тоже говорили с ними о Шевченко, о «Кобзаре»… Как любил его мой отец!

Брат моложе меня на три года, а сестра – на шесть лет. У каждого из нас, естественно, своя дорога в жизни, своя биография, своя судьба. Сестра для меня всегда была ребенком, которого я, как старшая, опекала. Я и сегодня называю ее – Людочка. Когда я уехала из дома учиться в Москву, сестре тогда исполнилось всего одиннадцать лет. Из эпизодов детства, связанных с нею, которые чаще всего вспоминаю, мне хотелось бы рассказать о двух. Она, брат и я играли в любимую нами игру: отгадывание задуманных каждым из нас имен – мужских или женских. Была ее очередь задумать имя. Мы долго не могли отгадать его. Бились-бились – никак. Дело дошло до слез. Стали подозревать в обмане. Вмешалась мама. И наконец сестра «открыла» нам это имя. Так и сказала: мужское имя «Бывалоча».

Мы рассмеялись. Сразу поняли, о ком речь. В то время, как Вы знаете, гостиниц в небольших городах, поселках не было. И приезжие останавливались у знакомых. И у моих родителей таким частым постояльцем был один из сослуживцев моего отца. Он был хорошим рассказчиком и вообще бывалым человеком, вечерами его любила послушать вся наша большая семья. И любой рассказ начинал со слов: «Вот, бывалоча, мы…» Над этим его «бывалоча» подшучивала вся семья. А для сестренки оно стало именем собственным. Вот она и задумала его: «Бывалоча». Я и сама не помню сейчас, как же звали этого человека на самом деле. А вот его неизменное «бывалоча» помню превосходно. В общем, дня два, по-моему, отгадывали мы с братом. Потом начались слезы, взаимные обвинения, наконец она призналась, что за имя загадала – «Бывалоча».