Ромашка цвета бордо

Себя же он позиционировал не иначе как учеником великого Ожегова, автора знаменитого словаря. Отсвет славы Учителя, в его понимании, в полной мере ложился и на него. Ощущения от общения с человеком, преисполненным чувством самолюбования, сохранились премерзкие. Тем более особых, сверхъестественных знаний, как мне кажется, он не давал. Возможно, просто возникало психологическое отторжение, эмоциональный блок на всё, что исходило от этого субъекта, тешившего себя возможностью оттаптываться на слабых и беззащитных в оправдание собственных неудач. Но опыт подобного общения тоже полезен.

Акценты

Изрядно промучившись добрую половину первого курса в институте с искоренением имевшегося у меня дикого индийского акцента (как шутила одна из заведующих кафедрой, эдакой помесью квебекского с нижегородским), который нещадно, «калёным железом» вытравливали из меня преподаватели фонетики, я невольно заинтересовался тем, как обстоят дела со звучанием французского в мире.

В МГЛУ фонетички нам доблестно ставили «классическое» парижское произношение, используемое в официальных учреждениях, образовании и СМИ. Оно звучало красиво и благосклонно воспринималось носителями языка. Естественно было слышно, что мы иностранцы, но французы, как правило, затруднялись сказать, из какой конкретно страны. Порой удавалось настолько чисто произнести несколько фраз, что собеседники интересовались, не государством происхождения, а из какого мы региона. Это воспринималось как комплимент.

Ни о какой «регионализации» речи в МГЛУ не шло: чай не английский, где как раз в период нашей учёбы «англичан» начали делить по принципу «британский английский» и «американский английский». Надобности в этом и не было ввиду относительной понятности практически любого диалекта.

Мой личный опыт показывал, что, как минимум, существует используемый в Канаде «квебекский» французский, который не всегда очевиден для понимания жителям метрополии ввиду близости звучанием американскому английскому. Удивительно, насколько оба языка, английский и французский, одинаково глубоко и похоже отошли от варианта, используемого в Старом Свете. Неужели во всём повинен североамериканский климат?

Дальше – больше, я стал искать и записывать образцы других существующих акцентов. Некоторые региональные разновидности отличаются от стандартизированного французского произношением, словарным запасом, иногда даже грамматикой. Какого-то сверхъестественного профессионализма в этом вопросе мне достичь не удалось, однако постепенно я начал слышать и угадывать местный колорит и говор людей из разных частей страны. В Марселе своя особая мелодика, «фонетические фишки» и необычные слова. В Страсбурге речь звучит так, будто говорят немцы, настолько явственно ощущается влияние немецкого языка. Выяснилось, что есть особенности произношения в Бельгии и Швейцарии. Бельгийцы произносят слова немного мелодичнее и распевнее, а швейцарцы – медленнее. Забавно говорят креолы на Карибских островах и на Гаити. Не забываем про Северную Африку и явственное влияние арабского на диалект жителей Марокко, Алжира и Туниса. Отдельно идёт африканский французский, который, на самом деле, сложно объединить в один вариант, так как существуют значительные различия между двумя десятками стран южнее Сахары, в которых широко распространён французский.

Эта тема не на шутку увлекла меня на первых курсах.

Снова имя

В МГЛУ помимо вышеописанных трудностей постижения языка продолжилась упомянутая в начале повествования чехарда с именем. Здесь я на Жоржа уже не откликался, по привычке представляясь всем Юрой. Жестокая расплата не заставила себя ждать: я не мог сдавать сессии. Доходило до смешного, преподаватели отказывались ставить отметки в зачетку (в которой отсутствовала фотография!), якобы выписанную на совершенно другого человека. Всякий раз приходилось дополнительно предъявлять студенческий билет. В тот момент я оценил и полюбил фильм «Москва слезам не верит», создателям которого безмерно благодарен за многократно спасавшую меня в разных жизненных ситуациях фразу «Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора!». Этой цитатой я прикрывался бессчётное количество раз, без неё моя жизнь была бы не в пример сложнее.

Инъяз стал очередным «именным» водоразделом: все, с кем познакомился в университете, стали последним поколением моих знакомых, которые знали меня исключительно Юрой. Дальше деваться от сочетания «Георгий Викторович» было уже некуда. Лишь самые близкие из новых знакомств посвящались в мою «страшную тайну» и внутренний дуализм, достойный странной истории доктора Джекилла и мистера Хайда, если ещё существуют люди, читавшие и помнящие эту готическую повесть шотландского писателя Роберта Стивенсона.

Опыт

Первые в жизни небольшие, но честно заработанные деньги мне принёс французский язык. Дело было так.

В 1998 году в Москве проходили Первые всемирные юношеские игры, на которые усиленно набирали волонтёров из числа студентов московских вузов. Естественно, мы чуть ли не половиной курса записались на это многообещающее мероприятие. Все жаждали получить столь вожделенную практику и, конечно же, поработать непременно с командой Франции. Увы, франкофонов оказалось много больше, чем французов и даже чем франкоязычных делегаций вообще.

Это стало ясно, когда отобранных организаторами волонтёров собрали на стадионе «Олимпийский». Кого там только не было! Мы с девчонками приехали одними из первых и заняли стратегически удобную позицию, чтобы наблюдать за теми, кто прибывал на собрание. Вот стройными рядами прошли ребята из технических вузов. Вот чуть не строем промаршировали одетые в гражданское курсанты какого-то военного университета. Инязовских переводчиков мы заметили издалека – те шли галдящей расхлябанной толпой, таща по полу на длинных ремнях сумки. Срам и позор, никакого вида! Следом чинно шествовала группа весьма прилично одетых людей, часть в костюмах, некоторые даже при галстуках. «МГИМО!» – догадались мы. Кто ещё в этой аудитории мог выглядеть столь же презентабельно? Совершенно другой уровень! Мы с некоторой брезгливостью глянули в сторону «своих», которые продолжали шуметь и мельтешить даже на трибуне. Куда этим оборванцам до элитных мгимошников?!

Народу набирали много, пообещали всем выдать специальную форму и даже немного заплатить за каждый день работы. Главное – студентов языковых вузов обещали поставить на делегации, работать со спортсменами и тренерами. Такая перспектива невероятно воодушевляла.

Набранных переводчиков оказалось в избытке. Лучших франкофонов действительно ставили на французов. У нас повезло двум или трём девочкам-отличницам. Остальных раскидывали по другим делегациям или спортивным объектам. Я каким-то непостижимым образом оказался в гостинице «Измайлово», являвшейся одним из мест проживания участников Игр. Со мной там не знали, что делать, поэтому направили в… гостиничный тренажёрный зал на случай захода туда иностранцев. Расстроило меня сие обстоятельство невероятно! Вместо языковой практики я получил никому не нужное стояние возле тренажёров, ибо спортсмены туда не заходили, предпочитая тренироваться в местах проведения соревнований.

В одинаковом положении со мной оказались две симпатичные девочки из Московского педагогического института. Однако им отсутствие работы ничуть не докучало. Провёл я в тренажёрке два дня, за которые единственным значимым событием стало появление там к вечеру второго дня на часовую тренировку известного российского бодибилдера по прозвищу Динамит.

Моих коллег это происшествие невероятно возбудило, и они радостно щебетали, что теперь есть, о чём рассказать подружкам. Меня же оно ещё больше опечалило, поэтому я решительно направился к куратору, сидевшему в соседнем корпусе, с твёрдым намерением добиться для себя более завидной доли, желательно с франкоязычным привкусом.

Едва я переступил порог штаба, куратор сам подлетел ко мне:

– Ты ведь из инъяза?

– Из МГЛУ, – утвердительно кивнул я в ответ.

– Переводчик?

– Вроде того… – слегка растерялся я, решив на всякий случай не сознаваться в своём педагогическом профиле.

– У тебя английский есть? – допытывался старший, внимательно осматривая меня со всех сторон.

– Конечно, есть! – я слегка возмутился предположению, что этого языка могло не оказаться у настоящего инъязовца.

– Отлично! – возликовал тот. – Как раз то, что нужно!

Выяснилось, что произошла какая-то накладка, и не хватило переводчика для иранцев. Причём бесхозными оказались мужские команды по борьбе, плаванию и гимнастике. Не совсем то, о чём я мечтал, но лучше, чем прозябание в тренажерном зале. Выходить на новый участок было велено утром следующего дня.

Я весело побежал в тренажёрку, попрощался с девчонками, забрал свои пожитки и убежал домой, чтобы попытаться найти информацию про Иран и хоть немного подготовиться к порученному заданию.

Иран

Утром я в приподнятом расположении духа прибыл в расположение иранской сборной. Из всех подопечных худо-бедно изъясняться по-английски могли лишь несколько тренеров, да ещё пара ладненьких и по-европейски подтянутых ребят-пловцов. Борцы все поголовно обладали столь свирепым видом, что у меня сперва вообще возникли сомнения в их способности говорить. Гимнасты же оказались совсем детьми и лишь что-то детскими голосочками лопотали на фарси. Так что клиентов у меня было минимум.

Откровенно говоря, показалось, что при таком раскладе толку от меня будет немного. К счастью, я ошибался, ибо оказался весьма востребован в качестве связующего звена между внешним миром и моими иранцами, которых никто кроме меня не понимал (таки сказался богатый индийский опыт). Их условный английский я либо переводил на нормальный, либо на русский.

Мелкой возни и микрозадач сыпалось в течение дня немало, но возникло и несколько забавных эпизодов, стоящих отдельного упоминания.

Первая проблема возникла в первый же вечер моей иранской эпопеи: по возвращении из плавательного бассейна в гостиницу выяснилось, что один из ведущих пловцов, надежда плавания всея Ирана, потерял пропуск. Сие означало сложности с допуском на спортивный объект на следующее утро и, соответственно, угроза пропуска квалификации. Пришлось брать самого виновника и его тренера и в ночи ехать в находившийся на Новом Арбате аккредитационный центр, где предстояло оформить новую аккредитацию нашему «потеряшке».

По прибытии нас встретило несколько волонтёров, преисполненных желания помочь. Когда выяснилась национальная принадлежность «клиента», ребята обрадовались и сказали, что в их смене как раз имеется (о, чудо!) специалист с фарси. Кто-то мигом метнулся за ним, и из недр помещения появился искомый переводчик. На его форме, которая, как и обещали организаторы, была роздана всем волонтёрам, гордо красовались наклеенные подписи «английский» и «фарси».

Молодой человек робко приблизился к нам и, подбадриваемый товарищами, окружившими нас плотным кольцом, начал что-то говорить. Мои иранцы радостно на него смотрели, вежливо улыбались и даже время от времени кивали в такт звучавшему монологу. Речь продолжалась минуты три, человек порой запинался, с очевидным трудом подыскивая слова, но продолжал мужественно продираться сквозь лингвистические препоны.

В этот момент ко мне наклонился приехавший со мной тренер:

– Джордж, а ты не мог бы перевести, что говорит этот приятый молодой человек? У нас будет проблема с получением новой аккредитации или всё в порядке?

– В смысле – перевести? – удивился я.

– Так ведь мы по-русски не понимаем, – нахмурился мой собеседник.

– При чём здесь русский? Человек говорит на вашем языке!

– На нашем? – настал черёд удивляться иранцу.

– Точно так!

– Ты вполне уверен, что это фарси? – тренер прослушал ещё пару фраз, однако явно ничего знакомого не услышал.

– Конечно! У него даже на форме это написано!

Тренер прищурился, прочитал надпись, затем повернулся к своему спортсмену и что-то начал говорить ему на ухо. Парень сначала удивлённо поднял брови, затем выпучил глаза, бросил взгляд на волонтёра аккредитационного центра, который продолжал мучиться, и прыснул от смеха. Вердикт был вынесен, гости предпочли общаться через меня, вежливо поблагодарив горе-переводчика.

Новый пропуск был получен, а перед отъездом мы вновь подошли к оскандалившемуся студенту, чтобы его поддержать. Все-таки тренер пловцов оказался человеком благородным и опытным, много работал с молодёжью и понимал важность моральной поддержки. Он нарочито медленно, тщательно подбирая слова, пожелал парню успехов в освоении того, чем он занимался. Мне показалось, что даже в воспитательных целях иранец не смог переступить через себя и назвать услышанное языком фарси.

На следующий день после вечернего приключения я тоже нацепил на форму названия своих рабочих языков. Иранцы увидели французский, одобрительно зацокали языками, главный тренер потрепал по плечу и показал большой палец.

А днём мы поехали в место проведения соревнований по борьбе. Никогда ранее я с этим видом не соприкасался, и навряд ли оно когда-либо меня захватит, его глубинная эстетика особого впечатления не произвела. Вид возни, пыхтения и потения двух участников в красных и синих трико и редкие проводимые ими приёмы ничуть меня не вдохновили. Единственный вывод, который я для себя сделал в отношении этого спорта – чем больше уши спортсмена похожи на пельмень или чебурек, тем более титулованным борцом он является. Под конец дня я без труда угадывал чемпионов и наиболее перспективных атлетов, внутренне содрогаясь от вида ушных раковин, немилосердно деформируемых путём протаскивания по спортивным матам.

Я спокойно присел с краю трибуны и без особого энтузиазма наблюдал за схватками с участием моих подопечных. Вдруг с противоположного конца в зал вбежал старший тренер борцов в сопровождении незнакомого иранца. В том, что это именно иранец, никаких сомнений не возникало: представителей этого государства я тоже научился легко узнавать по рубашкам без воротников и вечной небритости на лице. Они пронеслись мимо татами, даже не взглянув на борющихся, и направлялись в мою сторону. Разглядев меня среди зрителей, иранец нетерпеливо помахал мне рукой, подзывая быстрее подойти. Пришлось спуститься, без всякого сожаления оторвавшись от просмотра очередного затянувшегося «захватывающего» единоборства.

– Джордж, ты ведь владеешь французским? – зашептал мне в лицо тренер.

– Лучше, чем английским! – не преминул слегка похвастаться я, на мгновение представив, как бы хорошо мог себя показать, будь у меня возможность поработать с франкофонами.

– Точно? – иранец воззрился на меня со смешанным чувством недоверия и восхищения.

– Вряд ли в моих интересах вас обманывать. А что случилось? – мне казалось, что со стороны я держался прямо молодцом.

– У нас возникла небольшая сложность с одним интервью…

Неожиданный поворот. Оказалось, что незнакомец – это корреспондент иранского телеканала. Съёмочная группа ТВ выловила какого-то очень важного для них спортивного функционера, но человек согласился общаться лишь на французском. Если честно, звучало не слишком правдоподобно, но эти двое стояли передо мной со столь умоляющим видом, что иного выбора кроме как проследовать за ними не просматривалось.

Объектом интервью оказался легендарный Милан Эрцеган, президент Международной федерации борьбы. По национальности югослав, по возрасту древний дед 1916 года рождения, по общению – милейший человек. Все эти ценные обстоятельства стали мне известны позже. В тот же момент он с нескрываемым ужасом смотрел на атаковавших его иранских телевизионщиков в составе корреспондента, оператора, осветителя и звукорежиссёра.

Выяснилось, что иранцы заранее запросились к нему на интервью, М.Эрцеган согласился, однако не понял ни слова из того английского, на котором к нему обратились, поэтому действительно заявил, что готов отвечать лишь по-французски. Хитрый югослав хотел таким образом отделаться от съёмочной группы, а те, на его беду, нашли меня.

Я был поставлен между президентом и корреспондентом и «под камеру» переводил с иранского английского на французский и в обратном направлении. Во-первых, формат оказался не самым привычным и отработанным. Во-вторых, иранец говорил из рук вон плохо, настолько отвратительно, что даже я не всё понимал. В-третьих, Эрцеган в силу крайне преклонного возраста (человеку шёл девятый десяток лет), вещал очень невнятно, как-то шамкающе.

Итог моего спонтанного толмачества был неоднозначным: звучавшие вопросы немало удивляли интервьюируемого, а поступавшие ответы ввергали в глубокое раздумье интервьюера. Тем не менее, все расстались довольные друг другом, а тренер команды вообще весь светился от счастья, полный осознания собственной знаковой роли в столь значимом пресс-событии. Для меня же этот эпизод стал первым опытом единовременного использования двух иностранных языков.

БДЫНХ

С иранцами я доработал до конца юношеских игр. После случая с Эрцеганом они стали относиться ко мне с бóльшим уважением, допустили в команду, считая её частью, перестали сторониться, при встрече радостно здоровались и жали руки.

Демонстрацией степени доверия стал следующий случай. Как-то я сидел в их тренерском штабе, когда в него стремительно вошел один из англоговорящих руководителей. С порога он заявил, что ему срочно нужно помолиться. Я, как честный человек, вознамерился тут же покинуть помещение, однако тот меня остановил, заверив, что в этом нет никакой нужды, и я ему ничуть не помешаю. С этими словами он аккуратно расстелил в проходе между кроватями маленький коврик, аккуратно снял очки, положив их на тумбочку, и начал бить поклоны. Я впервые столь непосредственно столкнулся с исламом. Меня поразило, что он в этот момент полностью отрешился от внешнего мира: звонил телефон, в номер заглядывали люди, кто-то проходил через комнату и чуть ли не перешагивал через молящегося, а тому всё было нипочём, он реально ничего вокруг не замечал, ни на что не реагировал. Когда молитва завершилась, он будто бы стряхнул с себя оцепенение, вновь водрузил на нос очки, поднялся на ноги и с удивлением выслушал мой доклад относительно произошедшего за это время движения вокруг него. Вот какова подлинная вера.

Но не будем забывать, что я трудился с командой не только как переводчик и штабной помощник, но и как гид. Я даже поспрашивал моих институтских знакомых, которые иногда работали с иностранными группами, про основные туристические маршруты. Если быть откровенным, мои подопечные не слишком интересовались столичными достопримечательностями и не просили отвезти их на Красную площадь или в Третьяковскую галерею. Зато ближе к концу соревнований ко мне подошел главный тренер борцов, самый авторитетный и влиятельный человек в делегации, и, по-заговорщицки понизив голос, спросил, не знаю ли я некое волшебное место в Москве под названием «Бдынх».

Вот здесь и пригодились мне бесценные знания, полученные от наших бывалых гидов-переводчиков, которые среди прочего поведали мне несколько туристических приколов. Среди них, в частности, что иностранцы любят слово «Пектопа». Так они читают вывески с русским словом «Ресторан». А второй прикол – это то самое «Бдынх», по-нашему «ВДНХ».

На ВДНХ гости рвались вовсе не наслаждаться красотами Выставки, а в павильон «Космос», в котором тогда был устроен центр торговли бытовой техникой. Иранцы на положенный им командировочные и призовые накупили массу музыкальных центров, видеомагнитофонов, видеоприставок. Вспомнив приобретённые некогда в Индии навыки торговли, я сумел к их вящему удовольствию ещё и прилично сбить цены. Восторгу не было предела.

Прощались мы тепло. На память мне достались майка национальной сборной и иранские спортивные «кричалки».

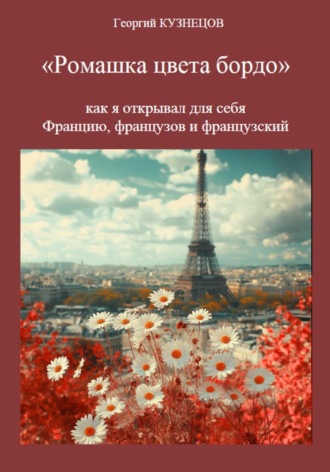

Впервые в Париже

Иран – это замечательно, но, конечно, мне очень хотелось попасть во Францию, воочию увидеть то, о чём столько читал и слышал, наконец-то начать использовать изучаемый и уже полюбившийся язык по прямому назначению. После второго курса мечта осуществилась. Как раз пригодились полученные за работу волонтёром небольшие деньги, которые полностью ушли на организацию поездки, добавившись к выделенному родителями бюджету.

Во второй половине 90-х годов ХХ века наиболее доступным и дешёвым способом посмотреть Европу были автобусные туры с кучей ночных переездов. Для начала я опробовал этот вариант передвижения, съездив в Чехию. Следующим этапом стала большая поездка с Парижем в качестве основной цели. Маршрут был совершенно безумный и помимо столицы Пятой Республики включал в себя Вену, Берлин, Брюссель, Люксембург, Амстердам.

Отправной точкой значился Брест, куда предстояло добираться из Москвы поездом. Немалая часть группы состояла из белорусских студентов, столь же нищих, весёлых и любознательных, как и я. Часто ночевали прямо в автобусе, а если останавливались, то в самых дешёвых и затрапезных гостиницах. Питались от случая к случаю и кое-как, ничуть по этому поводу не печалясь, закусывали имевшуюся у моих запасливых попутчиков белорусскую самогонку холодной картошкой из фастфуда. Зато получали море впечатлений от новых стран Старого Света.

На Париж отводилось чуть более двух суток. Мне казалось, что я не спал всё это время, жадно пытаясь вобрать в себя по максимуму. Отель у нас был с гордыми двумя звёздами на вывеске и находился на задворках Монмартра, района на севере Парижа, исторически привлекавшего богему, однако его удалённость от центра меня не смущала. С первого шага осознал, что это «мой» город, в котором безумно комфортно, всё ясно и логично. Я мигом понял и принял его географию, без устали мотаясь по ранее незнакомым улицам, как будто делал так всю жизнь. Он оказался именно таким, каким рисовался в воображении: изысканным, утончённым, захватывающе интересным. Подобно влюблённому, я не замечал минусов, не видел грязи, бомжей и бесконечных граффити, уродующих город. Париж в моих глазах был прекрасен, а жители красивы, таковым и остался на всю жизнь, в каком бы состоянии ни представал перед моим взором впоследствии. Полюбив единожды, я своему чувству не изменял, принимая объект обожания «и в радости, и в горе».

Апофеозом вышеописанного мгновенного принятия города стало то, что я подробнейшим образом объяснил своему «сокамернику», молодому белорусу, с которым мы делили номер, как пользоваться парижским метро, ориентироваться в названиях конечных станций, номерах и цветах линий и на какие указатели обращать внимание. Нюанс состоял в том, что на тот момент я сам ни разу в местную подземку не спускался. Ближе к ночи, когда я возвращался в гостиницу, меня вдруг охватила тревога за парня. Вдруг он куда-то уехал, потерялся без языка, сидит где-нибудь и проклинает меня, на чём свет стоит. К своему облегчению обнаружил его в нашем номере, причём в весьма радостном расположении духа. Едва я переступил порог, он бросился мне навстречу со словами искренней благодарности за…. прекрасно проведённый инструктаж, столь выручивший его в течение дня. Всё в точности соответствовало моим описаниям. Видимо, в прошлой жизни я сам был парижанином. А, может, просто помог опыт московского метро.

Несмотря на то, что в тот заезд мне удалось осмотреть основные достопримечательности, осталось острое чувство недосказанности, появилось стойкое желание когда-нибудь вернуться и изучить всё основательно, без спешки, в удовольствие.

Касаемо языка понял, что двигаюсь в верном направлении и не зря столько времен корпел над учебниками: меня понимают, и я вполне сносно воспринимаю живую французскую речь.

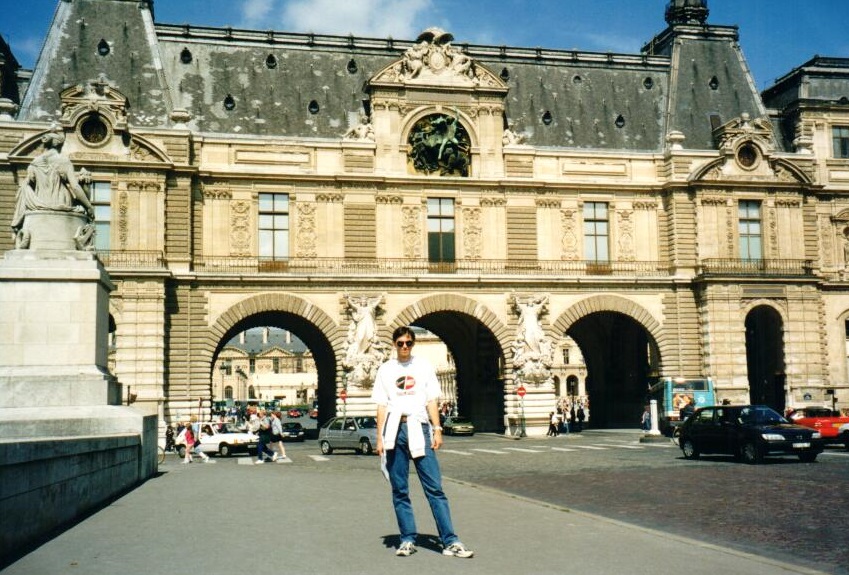

Лувр в 1998 году

Стажировка

Получив дополнительную мотивацию после мимолетного посещения Франции, я продолжил героически осваивать учебную программу и на третьем курсе уже оказался в числе «передовиков производства». В качестве поощрения руководство вуза отпускало наиболее достойных студентов на лингвистические стажировки за границу. Франкофонам в этом плане не слишком повезло: вариантов было немного. На втором курсе довольно большая группа девчонок съездила на месяц в Университет города Нанси. Вернулись все одухотворённые, а половина щеголяла в изящных шарфиках, прятавших, как позже выяснилось, имевшиеся на шеях следы от слишком плотных контактов с носителями языка. Важность освоения французского поцелуя при постижении языковых нюансов и совершенствовании произношения никто не отменял.

На третьем курсе троих на целый учебный год командировали в Университет Гренобль III (во Франции традиционно используются латинские цифры для обозначения университетов), с которым у МГЛУ были давние налаженные контакты. Туда ездили не только студенты, но и преподаватели. Вернулась назад лишь одна. Две других задержались, сумев перевестись в другие вузы. Одна до сих пор живёт во Франции, вторая – в Швейцарии.