Аддиктология: психология зависимого поведения

• недостаточная доступность квалифицированной бесплатной медицинской помощи и медико-социальной реабилитации для больных алкоголизмом и наркоманией и, как следствие, крайне высокий уровень рецидивов среди пациентов, прошедших лечение в наркологических учреждениях;

• широкое распространение негосударственных наркологических учреждений, ориентированных на оказание краткосрочной неотложной наркологической помощи (обрыв злоупотребления и купирование острой фазы абстинентного синдрома); без последующей реабилитации эффективность подобного лечения крайне низка, что ведет к дискредитации наркологической помощи.

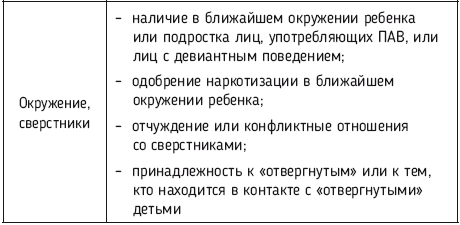

В социогенезе зависимостей можно выделить:

Коммуникативный микросоциальный фактор:

• наличие в ближайшем окружении ребенка сверстников с девиантным поведением или лиц, употребляющих ПАВ;

• конфликтные взаимоотношения со сверстниками;

• одобрение наркотизации в ближайшем окружении ребенка.

Школьный микросоциальный фактор:

• асоциальные формы поведения в образовательном учреждении;

• школьная неуспеваемость, особенно начавшаяся в младшем школьном возрасте;

• частые переходы из одной школы в другую;

• конфликтные отношения с педагогами и соучениками;

• отстраненное или «скрывающее» отношение педагогического коллектива к употреблению ПАВ учениками.

Макросоциальные факторы:

• состояние социально-экономической ситуации в стране с высоким риском дистрессовых состояний у населения;

• кризис базовой системы ценностей и культурных норм;

• формирование устойчивой наркотической субкультуры с закреплением установок на употребление ПАВ как «престижное» поведение;

• доступность психоактивных веществ.

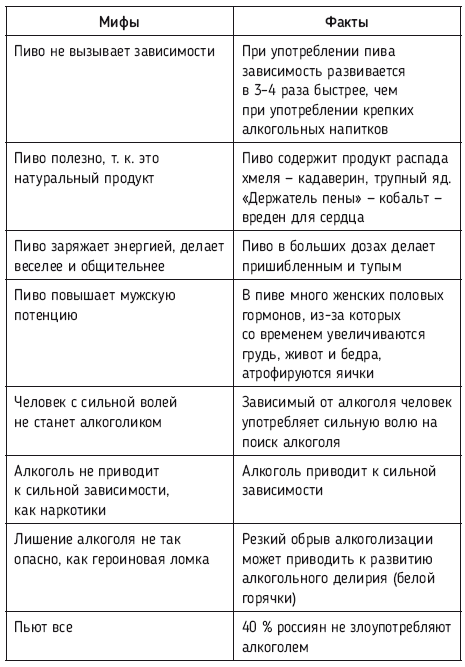

В социогенезе алкогольной зависимости участвуют мифы, широко распространенные среди населения (табл. 1).

Таблица 1.

Мифы и факты об алкогольной зависимости

В нашем обществе одни смотрят на пьянство осуждающе, другие снисходительно, третьи как на баловство, шалость, четвертые считают алкозависимых компанейскими людьми, любителями повеселиться, шутниками, пятые смотрят на них как на людей потерянных, которым уже невозможно помочь, и т. д. Такое противоречивое восприятие алкогольной зависимости окружением больного и столь неоднозначное отношение к нему ведут к нереалистическому отношению больного к своей алкоголизации.

Сегодня для поступления в хорошую школу необходимо уметь читать и логически мыслить. Во многих школах неправомерно вводятся различные программы (например, физкультуру заменяют уроком ментальной математики) и обязательные дополнительные уроки (например, иностранного языка). Учащихся начальных классов обязывают посещать группы продленного дня и различные кружки, не учитывая, что ребенку нужно побыть одному, отдох-нуть в спокойной обстановке, поиграть на свежем воздухе (табл. 2).

Таблица 2. Основные факторы риска злоупотребления ПАВ, связанные со школой, досугом и сверстниками

(Кулганов и др., 2014)

Для подростков с комплексом отличника учеба является смыслом жизни, а оценка – показателем «правильности». Они стремятся не к конкретному результату, а к тому, чтобы все делать в соответствии с неким стандартом, так как уверены, что будут хорошими лишь в том случае, если все сделают безупречно. Синдром отличника особенно распространен среди девочек – для них более характерна ориентация на внешнюю оценку в сочетании с аккуратностью, усидчивостью, послушностью, эмоциональной привязанностью к родителям.

На базе потребностей в социализации, формирующихся в школьные годы, развиваются социальные аддикции (отличной учебы или работы, принадлежности к группе и нахождения на связи, накопительства и траты денег, власти и славы). В юношеском возрасте возникают духовные аддикции (идейный фанатизм). Впоследствии у таких людей нередко развивается работоголизм и выгорание.

По данным всероссийского исследования программы «Я Учитель», проведенного в 2020 году, у 75 % из 38 000 опрошенных учителей присутствовали симптомы выгорания, а у 38 % они проявлялись в острой фазе. Из десяти молодых учителей через год после начала работы в школе остаются шестеро.

Опрос, проведенный холдингом «Ромир» в 2021 году, выявил признаки выгорания различной степени выраженности у 85 % социальных работников, почти 80 % психиатров и наркологов, 73 % психотерапевтов и психологов-консультантов. Около 20 % молодых специалистов скорой помощи уходят в первые пять лет работы. Выгорание связано со злоупотреблением ПАВ и повышенным риском самоубийства.

Ключевые слова

Социогенез зависимостей. Коммуникативный микросоци-альный фактор. Школьный микросоциальный фактор. Мифы. Приобщение к азартным играм. Происхождение компьютерной зависимости. Комплекс отличника. Социальные и духовные аддикции. Выгорание. Самоубийство.

Контрольные вопросы

1. Перечислите условия, способствующие распространению аддиктивного поведения.

2. Назовите основные социальные риски для формирования аддиктивного влечения.

3. Приведите мифы, участвующие в социогенезе алкогольной зависимости.

4. Как видеоигры приобщают детей к игровой аддикции?

5. Опишите синдром отличника.

6. Как проявляется синдром выгорания?

7. Приведите данные о связи синдрома выгорания с самоубийством.

1.3. Семейный аспект

Зависимость развивается на основе неверия человека в возможность самостоятельно удовлетворять свои потребности. Зависимость вызывает чувство стыда и страх поглощения, а попытки выхода из нее включают страх наказания и беспомощности. Зависимость отличается от привязанности. Привязанность возникает из врожденной потребности человека в безопасности. При этом привязанность является целью сама по себе, а не используется как средство достижения других целей, как при зависимости (Боулби, 2003, 2021).

У детей, выросших в семье, где их отвергали, формируется тревога привязанности с негативными ожиданиями в будущих отношениях и социальных взаимодействиях. Эти ожидания активируются стрессовыми факторами, связанными с отношениями, ведут к избеганию интимной эмоциональной близости и заменой ее, в частности техногенными аддикциями (Clark, 2006; Zeinali et al., 2011).

Люди, которые сомневаются в принятии со стороны других, боятся и ожидают отвержения; они более враждебны и агрессивны в отношениях, создают более нестабильные и неудовлетворительные отношения, которые заканчиваются раньше. Как правило, реагируют на социальное отвержение враждебностью, депрессией, эмоциональной регрессией, ревностью и/или чрезмерной вежливостью. Восприимчивые люди могут сначала обратиться к аддиктивному поведению – деятельности в интернете, как к способу избежать социальных взаимодействий. Такое поведение может перерасти в зависимость.

Дисфункциональные родители при общении с детьми чаще всего используют три подхода: потакание, запреты и отвлечение. Аддикты в основном так же обращаются со своими влечениями: азартно отдаются им, подавляют или уходят в фантазии. Эти три подхода получили отражение в авторской классификации ПАВ и аддикций с разделением их на стимулирующие, успокаивающие и отвлекающие.

Элементы аддиктивного поведения, лишенные контроля, всеохватывающие и непреодолимые, характерны для ребенка, начиная с оральной стадии развития, и являются способом первичного слияния с объектом влечения путем его поглощения и усвоения. Биологические потребности младенца включают в себя потребности в еде, захвате, движениях и ощущениях (корни расстройства аддиктивного пищевого поведения, клептомании, аддикции упражнений, лихачества и веб-серфинга).

Месячный ребенок улыбается, когда слышит или видит мать (социальная улыбка, выделение значимого другого). Далее начинается формирование психологических потребностей в исследовании и созидании, в игре, в отношениях, лидерстве и продолжении рода. Фиксация на этих потребностях лежит в основе таких расстройств, как игровая аддикция, аддикция отношений и эротомания.

Лишая малыша способности самостоятельно принимать решения или приучая его к тому, что он все время с тем, кто полностью ему принадлежит, взрослые формируют у него потребность в симбиотических отношениях и тенденцию к созависимости. Такой человек не имеет четких личностных границ, неспособен дифференцировать свои мысли и чувства от мыслей и чувств других людей, нечувствителен к собственным эмоциональным переживаниям, склонен брать на себя ответственность за других, перекладывая при этом на них ответственность за себя.

Когда ребенка тревожно оберегают от неприятностей и боли, у него не формируется опыт терпения и преодоления страданий. В этом случае ПАВ воспринимается как добрый и могущественный волшебник, способный улучшить настроение и самочувствие, и к тому же обеспечить восприятие других людей как родных и надежных защитников. Компания сверстников символизирует идеальную материнскую фигуру. Так развиваются аддикция отношений и химическая зависимость.

В семье, где отец зависит от алкоголя, а мать созависимая, старший или единственный ребенок обычно выполняет множество обязанностей по дому, старается хорошо учиться, чтобы компенсировать позор семьи, усиленно готовится к поступлению в престижный вуз или добивается спортивных побед. Он лишает себя отдыха и развлечений, становится антиподом отцу. Но это только внешне, основа у работоголизма и алкоголизма общая – бегство в зависимость, саморазрушение.

На развитие аддикций влияют следующие семейные факторы (Березин и Лисецкий, 2005):

• Генетическая предрасположенность к алкоголизму или наличие в семье алкоголика или наркомана. Отсутствие в ближайшем окружении подростка значимого взрослого.

• Спутанные отношения и размытые (неопределенные) межпоколенные границы, когда прародители активно вмешиваются в жизнь семьи, продолжая воспитывать уже взрослых детей, при этом чаще всего по отношению к внукам, обнаруживается гиперпротекция и попустительство.

• Невовлеченность членов семьи в жизнь и дела друг друга. Директивный стиль отношений и эмоциональное отвержение.

• Непоследовательность в отношениях с подростком: от максимального принятия до максимального отвержения. Ребенка то приближают к себе, то отдаляют независимо от особенностей его поведения.

• Заниженная оценка достижений подростка либо негативные ожидания по отношению к его действиям и поступкам.

• Использование подростка в качестве средства давления при решении вопросов взаимоотношений между супругами.

• Использование прямых провокаций в обращении с подростком, инцест.

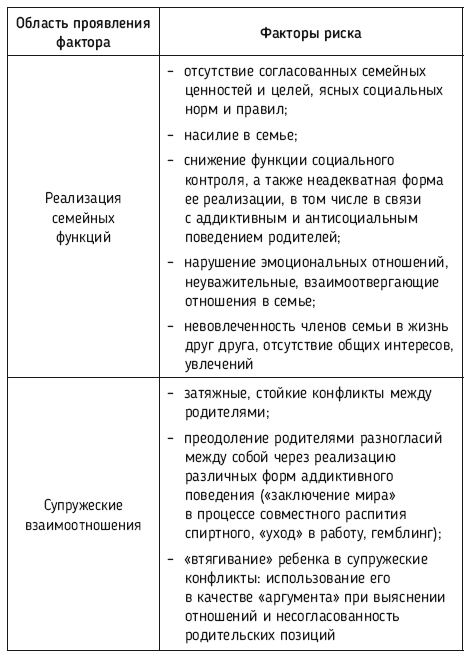

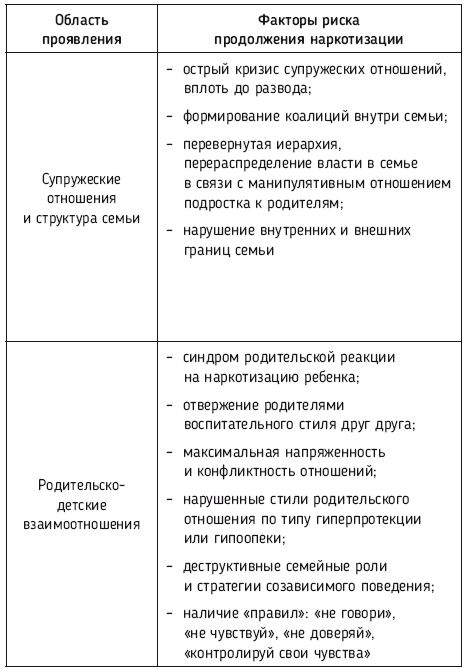

• Чрезвычайно эмоциональное, ранимое и болезненное отношение подростков к своим родителям и их проблемам. Если при этом в семье доминирует холодная в общении, не эмоциональная, строгая мать, то ситуация приобретает наибольшую остроту. (Табл. 3, 4.)

Таблица 3. Нарушения семейных взаимоотношений, повышающие риск первых проб ПАВ

(Кулганов и др., 2014)

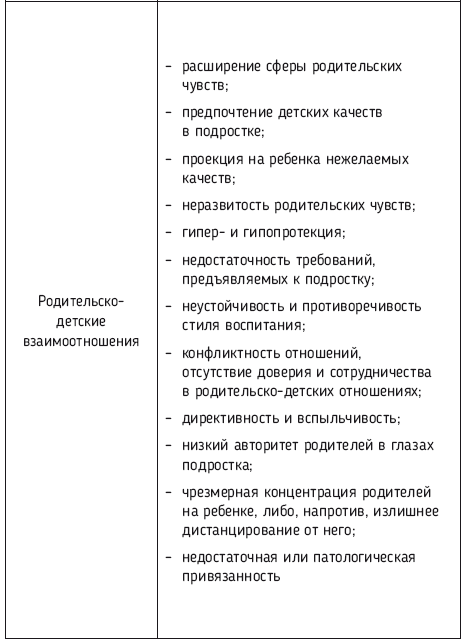

Таблица 4. Факторы, способствующие продолжению наркотизации

В дисфункциональной семье наблюдается слишком серьезная и тяжелая атмосфера, в которой каждый ведет себя как жертва, и единственное допустимое проявление юмора – высмеивать других и превращать детей или посторонних в мишени для насмешек. Личные границы полностью отсутствуют, уединение невозможно. Основные правила в таких семьях: «Не верь! Не смей говорить о реальных проблемах! Не смей чувствовать!». Детей лишают права на тайну, зато имеется масса семейных секретов. Конфликты между членами семьи игнорируются или отрицаются, при полном отсутствии подлинного единства в семье. Некоторые члены семьи объединяются в подгруппы, чтобы защититься от других и манипулировать ими. Никому не разрешается говорить с посторонними о семье; другие люди воспринимаются как враждебные.

Адаптация к условиям жизни в дисфункциональной семье и неблагополучном окружении формирует у будущего аддикта инфантильный гедонизм, неразвитость высших чувств и духовных ценностей, слабость моральных тормозов и конкурирующих мотиваций. Аддикты полагают: все, что с ними происходит, не зависит от их воли и не является следствием их поведения. Жизнь они воспринимают как предопределенное судьбой нагромождение случайных обстоятельств, которые невозможно изменить. Потребность к достижению успеха у них заторможена, их побуждает к действию избегание отрицательных эмоций и наказания. От своей активности они также ожидают отрицательного подкрепления.

Развитию аддикций способствует и воспитание в условиях недостаточной эмпатической поддержки со стороны родителей или наиболее близких родственников в первые годы жизни. Родители будущих социопатов (антисоциальных личностей) и садистов обычно безосновательно или жестоко наказывают ребенка и хвалят его, когда он бьет других детей.

Будущие манипуляторы учатся манипулировать людьми у родителей, которые обещают награду за послушание, угрожают наказанием или своей болезнью за непослушание, шантажируют отвержением. Аналогично в школе учителя практикуют систему любимчиков и доносов, наказывают плохими оценками, унижают, выставляют на посмешище.

Эмоциональная нестабильность, отсутствие постоянства в поведении в семье и школе, непрогнозируемость событий создают условия для возникновения спутанности, неуверенности в себе и недоверия к людям. Эти факторы являются благоприятной почвой для возникновения зависимости от ПАВ, которые воспринимаются как более надежные по сравнению с поддержкой окружающих.

У детей алкозависимых родителей часто есть представление о положительном воздействии алкоголя в период стресса, оценка алкоголя как вознаграждения; для них характерны отсутствие похмелья, эмоциональная неустойчивость, трудности в планировании и организации своих действий, проблемы с прогнозированием последствий собственных поступков, склонность к отчаянному риску.

Чувства, которые испытывает человек в абстиненции, могут быть проявлением родительских предписаний. Так, чувство стыда может быть связано с заброшенностью и насилием в детстве. Чувство вины может быть следствием суицида родителя, смерти матери или близнеца в родах, смерти брата или сестры, с которыми ребенок находился в конкурирующих взаимоотношениях. Предощущение трагического конца, чувства страха, тревоги, безнадежности, тоски и беспомощности могут свидетельствовать о попытках аборта, рождении от нежелательной беременности, преждевременном оплакивании в случае детской болезни.

Д. Винникотт (2000) указал на значение переходных объектов (предметов или деятельности), символизирующих для маленького ребенка отсутствующую (реально или эмоционально) мать, пока он еще не способен интроецировать (помещать во внутренний мир) материнскую фигуру как функцию внутренней хорошей матери. Если процессу интроекции препятствует поведение родителей, ребенку приходится расщепить образ себя на две части: одна часть – ложная – соглашается с требованиями внешнего мира, а другая – тайная – составляет субъективный мир ребенка. Человек амбивалентно идеализирует и демонизирует избранный им переходной объект. В коммуникативных аддикциях им становится партнер или группа.

Подросток, пытаясь найти замену отцовской фигуре, в качестве переходного объекта использует ПАВ, которые вызывают стабильно сильные изменения в ощущениях, а сила и стабильность – это проявления, ассоциирующие с фигурой отца. Отец или другие родственники наркозависимого нередко имеют алкогольную, никотиновую или игровую зависимость. Это позволяет говорить о семейном сценарии зависимости.

Симонова Е. М. (2001) описывает три типа матерей химически зависимых детей:

1) «мама-девочка», сохранившая дозамужние интересы и безразличная к ребенку;

2) «мать-героиня» организует лечение членов семьи, страдающих алкоголизмом, и нередко сама начинает лечиться от химической зависимости вместо своего ребенка;

3) «мать-страдалица» самоотверженно борется с неисчислимыми проблемами семьи, одновременно усугубляя их (например, «из жалости» дает сыну деньги на героин).

Отцы этих детей также представлены тремя типами:

1) «отец-герой», лишающий ребенка ответственности за его аддиктивное поведение;

2) агрессор, жестоко наказывающий ребенка за аддиктивное поведение, нередко сам страдает алкоголизмом;

3) «отсутствующий отец» – разведенный, двоеженец, «тихий алкоголик», работоголик.

В зависимой семье дети принимают одну из следующих ролей. «Герой» защищает своих родственников, в первую очередь братьев и сестер, от родителей – химических аддиктов; «козел отпущения» ведет себя плохо, чтобы отвлечь родителей от семейных конфликтов, связанных со злоупотреблением ПАВ, и сплотить семью перед лицом необходимости своего спасения. «Потерянный ребенок» помогает сохранить семью тем, что ничего не требует; «весельчак» делает то же самое с помощью шутовства. Впоследствии «герой» может стать работоголиком и «перегореть» или заболеть психосоматическим расстройством. «Козел отпущения» рискует стать изгоем, «потерянный ребенок» – впасть в депрессию, а «весельчак» – остаться шутом, которого никто не воспринимает всерьез.

Проблемы зависимого члена семьи служат для нее связующим звеном, с привлечением врачей он становится идентифицированным пациентом. По мере того как пациент возвращается к нормальной жизни, выявляются внутрисемейные проблемы. Собственное Я у членов семьи теряется, происходит фиксация на употреблении ПАВ пациентом. Его поведение фактически полностью определяет эмоциональное состояние других членов семьи. Преобладают аффекты ярости, вины, отчаяния.

Резко падает самооценка и самоуважение, например, появляется убеждение «мы плохие, мы сами виноваты во всем». Усиливаются роли Жертвы («За что мне такие мучения?») и Спасителя («Я спасу его, чего бы мне это ни стоило!»). Появляется состояние эмоционального отупения и апатии, наступает изоляция. На фоне хронического стресса неуклонно ухудшается здоровье: обостряются соматические болезни, развивается депрессия.

Образ Внутреннего Преследователя, в соответствии с трансактным анализом Э. Берна (2008), поддерживает в индивиде чувство недовольства собой, иррациональной вины, зависти к людям, разочарования в них, затаенной обиды, недоброжелательности, придирчивости. Характерна также идентификация с людьми, которые заменяют материнскую фигуру, путем приписывания им своей идентичности или симбиотического слияния взамен подлинной эмоциональной близости. Идеальную всепрощающую мать могут символизировать фантазии о потерянном рае, упоение ролью кающегося грешника, навязчивая мастурбация, алкоголь и наркотики.

Ключевые слова

Семейные факторы аддиктивного поведения. Симбиотические отношения. Аддиктивная семья. Эмпатическая поддержка. Аддиктивные заменители. Родительские предписания. Идентифицированный пациент. Переходный объект. Семейный аддиктивный сценарий. Трансактный анализ аддиктивного поведения.

Контрольные вопросы

1. Перечислите семейные факторы аддиктивного поведения.

2. Какие формы аддиктивного поведения основаны на инфантильных потребностях?

3. Перечислите основные аддиктогенные родительские предписания.

4. Опишите семейный аддиктивный сценарий.

5. Назовите три типа матерей и отцов химически зависимых детей.

6. Опишите роли детей в аддиктивной семье.

7. Как объясняет аддиктивное поведение трансактный анализ?

1.4. Психологический аспект

Аддикты и химически зависимые люди имеют общие психологические особенности:

• ориентация на снятие напряжения, обусловленного стрессором, а не на изменение внешних условий; стремление уходить от ответственности при принятии решений; личностная зависимость;

• тревожность, страх перед стойкими личностными контактами, маскируемый внешней социабельностью; избегание прочных социальных связей и отношений; острый дефицит персональной любви и инфантильно-иждивенческое ожидание любви со стороны других;

• отказ от реализации своих устремлений из-за неверия в собственные возможности, неспособности находить оптимальные пути для их воплощения, из-за восприятия социума как враждебного препятствия, а также по причине собственной деструктивности и агрессивности;

• отсутствие жизненной перспективы; сниженная переносимость трудностей повседневной жизни наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций; социальная пассивность;

• быстрая фиксация и стойкость дезадаптивной модели поведения: активирующей, успокаивающей, компенсаторной, гедонистической, коммуникативной, конформной, манипулятивной; стереотипность, повторяемость поведения;

• скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством; лживость и стремление обвинять других, зная, что они невиновны; слабость и неконструктивность механизмов совладания с социально-негативными аффектами, усиливающими социальную дистанцию.

Для развития аддиктивного процесса наибольшее значение имеют следующие личностные факторы:

• Аддикт стремится к немедленному и гарантированному получению удовольствия, не обращая внимания на отдаленные по времени отрицательные последствия; у него недостаточно представлены самоанализ, чувство вины, стыда.

• Слабое Эго затрудняет преодоление фрустрации, мешает формированию волевых функций, профессиональных и социальных навыков.

• Аддикт не удовлетворен своим ролевым поведением, несоответствующим его нарциссическому радикалу. В результате приема ПАВ облегчается выход за пределы прагматичной реальности, появляется возможность ощутить себя вне времени и пространства, слиться с Высшей силой, временно приблизиться к своей первичной самости.

• Деструктивные объектные отношения со свойственными им негативными эмоциональными переживаниями, вытесненные в бессознательное, провоцируют неосознанное беспокойство и тревогу, раздражение и подавленность, генерализованное чувство вины.

• Аддиктивный процесс стимулируется затруднениями в установлении социальных контактов, социальной фобией, одиночеством, чувством пустоты и скуки.

Привлекательность объекта аддикции или ПАВ заключается в том, что это:

• надежный способ изменения настроения и субъективного опыта;

• облегчение при принятии решения и осуществлении разных видов деятельности;

• копинг-стратегия для преодоления любых неприятностей (обид, душевных ран, социальной тревоги, страхов, напряжения);

• стратегия для сопротивления, мщения, получения заботы и лечения;

• растормаживание поведения (в том числе сексуального и агрессивного);

• чувство раскрытия в себе чего-то ранее не испытанного и обычно привлекательного;

• расширение границ собственного Я с ощущением выхода за границы обычного Эго-состояния, оставаясь при этом самим собой;

• источник самоидентификации и/или смысла жизни;

• позитивный опыт от удовольствия, возбуждения, релаксации;

• поддержка эмоциональной дистанции (предупреждение эмоционального сближения);

• чувство появления возможности по желанию изменять свое психическое, прежде всего эмоциональное состояние, контролировать его.

Молодые люди, склонные к аддиктивному и зависимому поведению, отличаются импульсивностью, грубостью, агрессивностью в общении и межличностных отношениях, недостаточной сообразительностью и собранностью, неустойчивым эмоциональным состоянием, тревожностью, зависимостью от мнения окружающих и высокой зависимостью от объекта привязанности, низким самоконтролем, деформированной структурой ценностных ориентаций. При этом девушки склонны к любовной, компьютерной и интернет-аддикции, в то время как юноши демонстрируют склонность к игровой аддикции, рискованному поведению и трудоголизму (Лазаренко, 2016).

Поведение таких людей мотивируется следующими иррациональными представлениями.