Голое поле

Полеты среди собственных мыслей и прожектов вывели на воспоминания о полетах аэропланов, как третьего дня с Валентином решили нагрянуть в авиакружок к Филиппу. Совсем отбился тот от компании.

На Ходынском поле у деревни Хорошёво сильно пуржило, на открытом месте всегда метет пуще, чем в застроенном центре. Колючий снежок то нарастал с ветром, то почти вовсе пропадал. С одного края поля выстроено с полдюжины ангаров, возле них люди выкатывают планеры, занимаются рутинной работой, в небо летать – не бумажные самолетики пускать. Трибуны у здания «Огнеслава» пусты. В отдалении четверо гребут листовыми лопатами снег, расчищая полосу узкими дорожками навстречу друг другу. Кутаясь в задранные воротники пальто и шинели английского образца, Валечка и Родион спросили двух встречных про Удова.

– Нет. Не знаю.

– Кто таков? Нет.

Растерялись, где же искать: идти ли к Правлению Общества или через все поле к ангарам. Небо светлеет, пурга стала ленивее. У кромки стоит мужик в зипуне и валенках, правда, вместо треуха фуражка с эмблемой. Мужик читает газету, вырывающуюся на ветру.

– Удов? Из кружка воздухоплавателей? Так вот он.

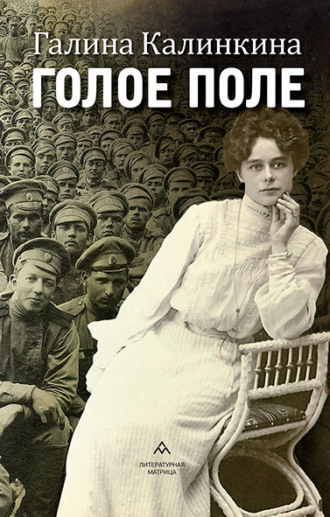

И показывает в газету. И вправду, на первом листе неподражаемая улыбка. Филипп в очках пилота поверх шлема, облокотился на пропеллер.

– Ему бы в артисты, дружку вашему, в немое кино – смазлив. Вот ушлые новички пошли. Он с фотографом все крутился, пивом угощал. Жажда сенсаций погубит мир.

– Так где бы нам Удова сыскать?

– Вон слышите, птичка-невеличка жужжит? Идите на звук. Против ветру жмет. Сумасшествие, загубит машину. Бочинский, хорошо, не видит. А все одно ему донесут. Эх, что делает, что с планером делает?! Аэродинамика не в счет?

Мужик в зипуне и фуражке сунул газету мимо кармана и сердито зашагал прочь. Родион с Валентином подобрали разлетевшиеся листы, пошли на звук. Четверо чистильщиков приостановились и смотрели в одну сторону. Почти тут же из белой мглы вылепилось тело машины, пузатой стрекозы, стремглав севшей на расчищенное место. Фырчал мотор и крутился в остаточной силе пропеллер, когда из чрева «стрекозы» стал выбираться человек, ею управлявший. Пилоту в лисьей шубе помог подбежавший техник. Они жестикулировали и громко кричали друг другу, перебивая; ветер доносил обрывки слов: лонжерон… нервюра… швеллер. Петров и Тулубьев застыли в изумлении, столь необычна и впечатляюща была картина полета и посадки, возникновения буквально из воздуха и пурги мощной крылатой летуньи. И гордость за друга переполняла. Механические звуки утихли, ветер, напротив, засвистел, зашуршал сухою поземкой.

– Ну, братец, лихо! – Валентин с налета обнял «лисью шубу» и закружил, приподняв. Шуба взвизгнула по-девичьи. Тут же, прежде Валечки, Тулубьев узнал в «технике» Филиппа. И непонятно, кого же Валентин кружил и осторожно поставил на землю. Когда шлем и очки были сняты, все увидели личико брюнетки, с длинными, тут же подхваченными ветром волосами.

– Не знаю, от чего у меня головокружение: от полета или от ваших объятий, – рассмеялась девушка.

Петров спрятался за спину Тулубьева.

– Зося Бочинская, авиатриса, – представил Удов недовольным голосом, будто не рад друзьям. – Знакомьтесь. Тулубьев. Петров. А вы как тут? Что?

– Газеты привели, – усмехнулся Родион, и показал портрет на помятом листе.

Зося и Филипп с интересом вгляделись.

– Жаль, помята, а то бы мамашу порадовал, – Филипп улыбался так же обворожительно, как на портрете.

– Забирай, разгладишь.

Родион свернул трубочкой и отдал газету. Ближе подошли те, что чистили полосу, и показали Зосе на здание конторы, от которой сюда к аэроплану выдвинулся автомобиль, шаря фарами в наступающих прежде времени снежных сумерках. Зося дернула разглядывающего ее во все глаза Валечку: «Бежим! Отец!». И все четверо, повинуясь неясному задору, бросились бежать с поля.

Вскоре авто обогнало их, встало поперек. Стояли, запыхавшись, не понимая, от чего бежали-то. Девушка весело смеялась над раскрасневшимися молодыми людьми; те откашливались, остановившись, сдерживали дыхание, в шинелях и пальто не побегаешь, да по сугробам на поле. Шофер объявил Зосе, что отец ждет ее в правлении «Огнеслава». Девушка, насмехаясь над тремя друзьями, укатила. В шофере узнали мужика в зипуне и фуражке.

– Кто это?

– Конструктор из Петербурга. Сикорский, не слышали? Гость Бочинского. Загостился.

Филипп сердито пихнул пимом снег и тут же обнял двоих друзей за плечи, как медвежьи лапы положил, зафырчал мотором, рванул вперед и увлек за собою ребят.

– Фыррр… Полетели!

По дороге в город, сперва пешком до остановочного павильона, после долгим маршрутом омнибуса с открытым империалом, пустым по нынешней погоде, обсуждали, как ни странно, не полет, а елку у Телешёвых: идти, не идти. Вопрос разрешился положительно, когда выяснилось, что Валентин приглашен своей сестрой Женей, а та берет с собой подругу – Зосю Бочинскую, с которой только что имели удовольствие познакомиться. А Филипп добавил мечтательно: вот бы поцеловать брюнетку под елочкой, как девочек в гимназии на Рождественском бале. Расхохотались.

Вспоминая вчерашнее, Родион теперь возвращался трамваем на Крестовоздвиженский в «бурсу» дома Лисснера; на почте писем на его имя нет. И, надышав в замерзшем окошке пятно-глазок, похожее на сердце, смотрел на уличные строения, на его вкус излишне пышно и вычурно разряженные к праздникам гусями, павлинами, клоунами из электрических лампочек. В уме прокручивал те самые мысли о своем не построенном городе и давешнем знакомстве на летном поле. Красивая девушка. Из тех, кого, раз увидев, забыть трудно, лицо богини, точеное, мастером вылепленное, оживает лишь с мимикой, улыбкой, но тут же и остывает до мраморности. А бывают другие лица, простые и милые, будничные, хорошенькие, но не особо примечательные, их, наоборот, подолгу возле себя не замечаешь, пока вдруг не наступит момент прозрения, вспышки. Как будто кто глаза тебе откроет: не туда смотришь, слепец. Кажется, Филипп и Валентин влюблены. Бывает же так, с одного взгляда. Но Валентину не выиграть у Филиппа, не перебить. Валькину красоту пойди разгляди, а Филиппова краса – Адонисова – вот она тут, на поверхности, взглянешь, и глаз радуется творениям Вселенной: правильным чертам, губам тонким, чуть девичьим, с вечно играющей на них иронией. Филипп-Адонис вполне ровня богине-авиатрисе. А Валентин? А ты сам? Ну, ты-то, Родечка, что же, ты-то, не влюблен ли в богиню?

Трамвай на повороте накренился, заскрипел промороженными косточками хребта-остова и снова выправился на прямой. Но крен и трель хрупкого, в инее, звоночка дали паузу, дали повод отвлечься и уйти от ответа самому себе. Где же твоя прямота, Родечка? А вот доктор Вепринцев говорит, патологическое правдолюбие в старину признавалось смутьянством и признаком душевной болезни. Доктор – симпатичный человек. И сам атавистически честный. Как будто даже опекает его, Родиона, как и племянника. Как будто предостерегает: промолчите лишний раз, не то грозное призовете на себя.

И в «бурсе» Даламанов явно благоволит, до сих пор никого не подселили, комната оставлена за одним Тулубьевым, где прежде проживали вдвоем с Петровым, пока тот не перебрался к доктору на Преображенский Камер-Коллежский вал. Обучавшихся по второму классу ни в чем особо не притесняли, Школа десятников не гимназия вам, не ремесленное училище. Валечка в каникулярные дни – у дяди и сестры, Филипп – дома, в счастливой семье, при отце и матери. А ты, Тулубьев, остался один в нахохлившемся промерзшем городе. Отгоняешь мысли о доме, о покинутом месте. Все из-за твоего правдолюбия, сделавшего нескольких людей несчастными. Жалеешь? Да. Хочешь ли вернуть слова назад? Самому вернуться в Зарайское имение? За «рай». Нет. Что же хочешь? А вот что: строить свои дома. Один. Сам. Квартал. Город.

И все-таки, кажется, через отогретое пятно на стекле, через сердечко, оттуда смотрят на тебя в трамвае чьи-то глаза. Чьи? Девичьи? Матери? Божьи?

1905. Ужасы дома Ю

«Г.И.Х.С.Б.п.н.

Как ни сопротивлялся я, а настигло меня страшное. Савва пожелал передать знания о произошедшем с моими дорогими нанимателями – князьями Ю.

За несколько лет работы на князя я пообвыкся во дворце. Потому изо всех сил, словно предчувствуя непоправимое, сопротивлялся приходу монахов, завладению ими моим вниманием. Ведь я давно отметил закономерность, монахи навещают в часы моего пребывания в секретарской комнате, в этом ледяном колодце со свирепыми сквозняками. Хм, сквозняки времени?..

Но в тот раз Савва был непреклонен и, против обычного бесстрастия, несколько встревожен. И, видение за видением, передо мной настойчиво вставали картины произошедшего здесь, во дворцовом подвале, через десять с лишним лет от нынешнего дня.

Волнение Саввы передалось и мне. Начиналось все благостно, особенно для непосвященных в подоплеку, то есть для меня и того, кого здесь ожидали в гости. В двух подвальных комнатах, видимо, загодя произвели ремонт: половина винтовой лестницы выкрашена, половина – нет. Из опыта своей службы знаю, если в одном крыле дворца идут работы по обновлению интерьера, то в другом его крыле ни запахов стройки, ни пыли, ни шумов, ни следов подвозимых материалов, ни криков десятника. Таковы правила дома Ю.: ни малейшего беспокойства хозяйке, страдающей затяжными мигренями. Выписанный из Бёрна в Петербург доктор предполагает у своей пациентки “синдром Меньера”. Господи, откуда мне известны диагнозы?!

Итак, меня ведут в подвал. Вижу богато убранные комнаты. Здесь ощущалась надуманность интерьера, театральность декораций, нелепость, случайность выбора вещей и предметов из разрозненных коллекций. Здесь не чувствовалось привычного утонченного изящества дворцовых комнат, находящихся выше. Здесь ни икон, ни лампад. Здесь даже сквозняки не живут. Вижу пять человек: двое военных, доктор, думский, знакомый по газетам, и один штатский, что все время отвернут от меня лицом, в пол-оборота или в тени. В них сразу угадываются заговорщики. Я испугался, натолкнувшись на голову белого медведя, распластанного шкурой поверх пурпурного турецкого ковра. Медведь-то кровью забрызган, шкура белая, а пятна на ней бурые. Или вино разлито? Рука машинально выложила крест. Монахи встали, подождали, пока помолюсь.

Стол накрыт к званому ужину, шампанское в ведерке со льдом, блюда, числом таким, словно ожидается рота солдат. В стороне кипящий самовар, истинно говорю, я видел его пар. Сверху доносилась музыка, похоже, играл граммофон. Кажется, Шаляпин, ария из “Иоанна Грозного” Гинсбурга. Господи, откуда я знаю арии?!

Кружок заговорщиков расступился, и один из них, словно древний алхимик, изъял пинцетом из инкрустированной шкатулки кристаллы и принялся толочь их в ступе, вынутой из кожаного докторского саквояжа. Не спрашивая, я получил ответ – цианистый калий. И видна рука в перчатке, опустившая кристаллический порошок в бокалы с вином. Не спрашивал, но мадера, 1854 года, карамельный цвет, отдает дымком и каучуком.

Пятеро заговорщиков разошлись, исчезли, словно не были. Потом по винтовой лестнице вернулся штатский, тот, что все время в тени и в пол-оборота. Вернулся не один. Возле него объявился странный тип, явно не из привычных посетителей дворца. Почему-то странного мне показывали настойчиво и неотвязно. И я внимательно разглядывал, пытаясь узнать. Нет-нет, прежде не видел. В руках его мне мерещится хлыст. Явная несовместимость мясистого носа и глубоко посаженных махоньких глаз, одутловатость лица, выдававшая нездоровье. Впрочем, и несоответствие в одежде бросалось в глаза: бархатные османские шаровары и русская косоворотка с рязанской красной перевитью. А под сердцем красное пятно, словно с пулей в груди ходит. Руки длиннющие, не идущие такому невысокому росту. Нечищеные мужицкие сапоги указывали на непогодь, всклоченная борода – на спешку.

Двое молча сидели за столом с яствами: штатский, вероятно, хозяин, в тени, мужик на свету. Разглядывали друг друга. И я почувствовал вдруг ту силу внушения, какая, бывало, шла ко мне от монахов-Хранителей. Но тут знакомые токи шли от того, что на свету, к тому, что в тени. «Мужик» не рассказывал, как монахи, он выпытывал, он усыплял своего визави и производил над ним насилие гипнозом. Все во мне воспротивилось тому насилию. Я стремился предупредить одного против другого. Но, не в силах пошевелить волосом, остался нем. К моему удовлетворению, с гипнозом не вышло, не всякий к нему восприимчив. Кажется, мужик в сапогах впал в раздражение, ничего не выведав.

Когда, выпив чаю с печеньем, они принялись за вино, мне вспомнилась шкатулка и пинцет с кристалликами цианида. Рука из тени протянула бокал взлохмаченному бородачу. О, я узнал эту аристократичную руку. А когда ее владелец подался вперед, протягивая отравленную мадеру, и вынырнул из тени, я ужаснулся увиденному. В отравителях младший сын князя Ю.?!

Бородач принял бокал и осушил его. За ним следующий. И еще, и еще.

Каковы события! Не уснуть. Знания о чужом будущем простому уму раздирающе невыносимы. Но не мемуаров ради сообщены сии сведения. Стало быть, к князю. На доклад. На милость его. В ноги.

Р. Б., несчастный Дормидонт.

Р. S.: и пошто устроился я в этот дворец, пройдоха-приятель подсуропил».

9. Генералиссимус-либерализмус

Арсений Акимович знал за собой привычку ходить из угла в угол, размышляя. Если нужно обмозговать подступивший вопрос, принимался вышагивать. Вот и сейчас кабинета ему недоставало, переходил в столовую, оттуда в коридорную и через нее в гостиную залу с высоченной, под потолок, разряженной елкой. Но в коридорной то и дело кто-то снует, шумно переговаривается, мешает ходу мысли. То же и в гостиной: комендант азартно сражается в шахматы с Липким. Поэт декламирует стихи Черепахову – самому благодарному своему слушателю, а тому все равно, кого слушать, он до конца не понимает происходящего. Календарёв вслух сам с собой обсуждает развешанные на ели украшения. Тут, надо сказать, дочь расстаралась. Несколько дней подряд увлекала пациентов поделками. Клеили цветные фонарики и флажки из заготовок, развешивали бумажные гирлянды на суровой нитке. Шары-снежки из папье-маше придумали, никаких стеклянных и бьющихся. Оборачивать грецкие орехи сусальным золотом Женечка дозволила Метранпажу – бывшему верстальщику, как самому аккуратному. Остальные из пациентов стояли за их спинами и наблюдали, как Метранпаж смахивал лишнюю пыльцу с золотых шариков, обвязанных нитью, и потом, довольный, показывал всему дому золотые ладони, не моя рук до ужина. Праздничный наряд елки довершали крупные конфеты с начинкой из ваты, обернутой цветными лоскутами; деревянные клоуны Бим и Бом; пряничные домики; а навершием послужила пика, выструганная комендантом и раскрашенная косыми полосками, как купола Василия Блаженного. Засмотревшись на пику, доктор ощутил на себе любопытные взгляды от шахматной доски и возвратился в свою половину: в уют отдельной столовой и в тишину кабинета. С персоналом буквально повезло, главное, им не мешать. Говорят, подчиненные остались довольны подарками к Рождеству. Одна кастелянша ворчала, без цука не обходится: не того цвета пряжу ей подарили, на кой ей та пряжа, и так, мол, слепует. Вот удивительный характер: завзятая брюзга. Из всего-то она придумает войну. При слове «война» сердце запнулось, секунду прислушивалось само к себе и пошло дальше. Гнать, гнать от себя дурные предчувствия. Ничто не предвещает, а все же больно в душе отзывается всего лишь мысль о возможности слома мира.

Племянник на каникулах, читает у себя. Дочь, вероятно, отсыпается после бессонной ночи, к утру вернулась с бала у Телешёвых. Мысль о бале тут же воскресила образ покойной жены, и доктор больно хрустнул пальцами. Суставным хрустом образ спугнулся. Дурацкая привычка старшего ординатора щелкать пальцами – неприятная, плебейская привычка вдруг объявилась и у него самого. Продолжил шагать, привычно обходя кресла в мебельных чехлах, круглый стол с кружевным шитьем до пола, диван с турецкими подушками в шелковых кистях. Не обращал внимания на бой коверных часов и вопрошающие лица с портретов. Утыкался в шкафы с богатой библиотекой, но в основном по специальности – медицинские пособия, учебники, словари, монографии.

Не дают покою мелкие неурядицы, грозившие превратиться в крупные неприятности. На днях Тюри привел старшую медсестру с озабоченностью, какую ранее скрывали, не придавая значения, но какою все же разумно решили поделиться. В процедурной стал пропадать спирт. Причем хранимый в запирающемся шкафу. Когда старшая сестра заметила недостачу, пожаловалась старшему ординатору. Тюри приноровился отмечать ее помадой уровень спирта в огромной, литра на три, колбе с колониальной пробкой. А потом и сам утвердился в догадках сестрички – спирт убавляется, причем вместе с рисочкой. То есть, кто-то, понемногу отливая спирт, стирал риску и скрупулезно ставил новую.

После такого доклада Арсением Акимовичем определено: ключ от стеклянного шкафа не вешать на гвоздик в процедурной, а оставлять на дежурном посту. Не прошло и пары дней, как новое происшествие взволновало весь дом: у сестры-хозяйки пропала дареная пряжа, какую та не успела снести домой, а у одной из сестричек – кольчужный кошелек с тринадцатью рублями на пальто. Скандал! Комендант собрался обыскивать дом, доктор не дозволил. Тюри обвинил доктора в либерализме. Доктор оправдывался:

– Свободы и естественные права признавать надо, голубчик Тюри.

Старший ординатор нападал.

– Но и законы также.

– Обыски унижают.

– А воровство – противу закона.

– Зачем больные качают керосин насосом? Это опасно.

– У поварихи нога заныла от педали.

– Почему пациенты через черный ход таскают брикеты? Я против.

– Таким, как Липкий, чего бы антрацит не потаскать. Не убудет.

– У несчастных разрушена логика во взаимоотношениях с миром.

– Они патологически развратны.

– Они больны.

– Они сладострастные пропойцы.

– Они заблудшие.

– Заблуждения приводят в петлю.

– Ненормальность общественных условий тому причиной.

– Наследственность и разврат.

– Среда.

– Порочность, доктор!

– Их недуг развивается от несчастия.

– От водки да полугара.

– От разочарования.

– От праздности, лени и безделья.

– Их надо жалеть.

– Их надо принудительно исправлять.

– Какая неистребимость насилия!

– Трудотерапия.

– Жалкие они.

– Бесполезные.

– Да вы форменный городовой.

– А вы – генералиссимус-либерализмус.

В подобных перепалках победу с последним словом одерживал старший ординатор. Но решение оставалось за доктором. Потому в первых мерах определено созвать собрание пациентов.

Собрание вышло странным. В третьей палате на койках расселись пациенты, перед ними на стуле Арсений Акимович, позади него, скрестив руки, высился старший ординатор. Напротив свирепоглазого Тюри точно в его позе стоял Липкий и повторял каждое движение старшего ординатора, словно зеркало. Сестрички поглядывали через стеклянные двери. Кто-то из больных лежал, хихикая, кто-то выхаживал, кто-то сидел и внимал доктору. Доктор называл всех голубчиками, просил сосредоточиться и взывал к совести: пряжу вернуть и деньги. Кто не вернет, тому нитки и кошель предъявят на Страшном суде, как улики греха. Черепахов распластался на койке, сложив руки будто покойник. Солдат Чуйко называл вором Ямщикова. Ямщиков устроил потасовку, в какую влез Календарёв, защищая соседа по койке. Липкий все стоял у окна со скрещенными на груди руками и хохотал в потолок над заварушкой. В палату влетели сестры и комендант. Вчетвером едва успокоили разбушевавшихся, развели по палатам.

Теперь доктор вынужден признать, идея собрания с пациентами вышла слишком оригинальной. Хотя утешением есть факт: к утру следующего дня нашлась пряжа, ею среди елочной мишуры сплели две виселицы: веселым Биму и Бому. Деньги не вернули. Арсений Акимович у себя в кабинете один на один выдал пострадавшей медсестре тринадцать рублей из своего жалованья, о чем просил умолчать. Полиции вызывать не стали. Казалось бы, под инцидентом подведена черта. Но остаются раздражающие неясности в обоих случаях. Тревожащие мелочи. Красную помаду, как у старшей сестры, – кстати, дурновкусие – которой вор спирта ставит риску, откуда берет? И почему просто не доливает воды? Поломанная логика. Сам спирт – куда девается? И кто по ночам в Доме трезвости вешает клоунов?

Опасна праздность не совсем здоровых людей или даже совсем нездоровых. Трудотерапию надо ставить на широкую ногу. Не эксплуатировать подопечных, а придумать для них дело, приносящее удовольствие и самоуважение. Красильню или малярку по причине малой территории и тесных помещений не устроишь, а как бы тут помог Валечкин однокашник Тулубьев. Толковый малый. Вот кто умеет раздувать азарт. Одним примером и основательностью, он и уговаривать не собирается, просто дает указания работникам и те выполняют. А ведь те старше его, некоторые даже вдвое. Но подчиняются мальчишке, видят в нем правоту, убежденность, превосходство, что ли. Бывает такой тип человека, на каком будто бы написано: я знаю, что делать, делай как я. Такие просто не могут не быть героем. Хотя какое тут геройство? В мирные времена – это стиль поведения. А для времен грозных такое качество неминуемо выдвинуло бы человека вперед. Вот племянник – тот не герой. Да и сам смотритель психиатрической больницы никак не герой, слишком многого боится. Боится упустить непоправимый инцидент с больными, боится возможного замужества и отъезда дочери, боится не дописать научную работу о медикаментозных способах лечения делирия, боится войны, боится смерти и Бога.

А что если устроить валяльную артель, закупить войлоку, шить валенки? Это же почти сапожное ремесло – надежда на будущее, стояние в одном строю с «нормальными», сознание созидательной деятельности. Тут хроники могли бы в собственных глазах утвердиться, потянуться к правильной жизни. Понятное дело, «острых» больных в состоянии коллапса никто за спицы и иглы-засечки не усадит. Привычка и рутина есть выравнивание внутреннего покоя, что именно делирикам идет на пользу: снижает неустойчивость, возбужденность и страхи. Чтобы головы им не распирало зловещестью участи, нужно занять их руки и мысли. Если не в силах сменить географию происхождения порока, город, место, напоминающее о падении, то хотя бы сменить образ жизни, причем не на каземат, а на артельное, разумное проживание.

Несколько больше других волнует Липкий: не подвергается увещеванию. Игнорирует правила. А дочь рассказала: намедни застала в гостиной, как Липкий смотрелся в зеркало. Видимо, остался собою доволен, поскольку наедине крутил головою влево, вправо, закладывал сальные волосы за уши, откидывал челку со лба, как бы зачесывая отросший чуб назад. Не замечая чужого присутствия, строил рожицы себе, показывал язык или хмурился, напускал серьезности, надувал щеки. Все бы ничего, все мы иногда кривляемся, да вот зеркала на стене не было.

Самый беспокоящий, самый тревожащий и посейчас – тихоня Черепахов. Его случай ухода в себя сложный и запущенный: последствия многолетнего алкоголизма вкупе с опиумным отравлением. Необходимо сохранить ему пребывание в активности. Единственное, но заметное улучшение за время нахождения на Преображенском Камер-Коллежском – это его прямохождение, он меньше стал ползать черепахой, больше передвигаться в полный рост. Неуверенно, дезориентировано, с покачиваниями из стороны в сторону, с дрейфованием вдоль стен, но все же ходить. Отвратительное зрелище – ползающий среди ходячих человек в летах, у которого, должно быть, и внуки есть. Если заговоривает, речь его бессвязна и малопонятна. И запущенного нужно продолжать лечить. Хроник потенциально опасен, он может нанести травму себе или окружающим.

Доктор ударился бедром об угол секретера. Потер ушибленное место через брючину. Да-с, травму. С удивлением огляделся: зимнее солнце шпарит в окна, он стоит в кабинете, в кулаке зажата обезьянка из слоновой кости. Закрывшая лапами глаза Мидзару. Гримасничающие обезьянки – подарок племяннику, кажется, это часть старинного сундука-комода из наследства дальнего родственника его по матери. Странное дело, племянник будто подросший ребенок, а его одногодка-друг, напротив, кажется старшим даже ему, доктору. Вызывает доверие и желание взять совет. Ну что ж, верное решение найдено, пора пить чаю.

Прошел на звуки из столовой. На пороге спальни стоит неубранная, простоволосая Женя в полупрозрачном капоте. Одновременно с легким вопросительным стуком открывается входная дверь в квартиру. Заглядывает Тулубьев. Тут же хлопают две двери: дочери и входная. Один за другим исчезают: и дочь, и Тулубьев. Но зато из своей комнаты в столовую входит Валентин с книгой в руках.

– Что тут происходит? – уточняет Валентин.

– Сам не пойму. Стучат чего-то… – откликается доктор.