По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

Царица поцелуев. Сказки для взрослых

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Старик, длинный, тощий, седобородый, с пронзительным взором, спросил Эдвигу:

– Для чего, милостивая госпожа, ты пришла в такую страшную и не для одной тебя ночь в это отверженное место, оставив гордый замок и теплое ложе, и не убоявшись бешенства разъяренной бури?

– Я не госпожа, – сказала Эдвига, – я простая женщина. Я принесла тебе мое тяжкое горе, чтобы ты своими проклятыми чарами обратил его в радость, за что я заплачу тебе так много, как только могу.

– Милостивая госпожа, – ответишь чародей, – ночь темна, буря воет, – но давно сияли для меня следы твоих прелестных ног, и слышал я шорох твоих шагов уже от самых ворот старого замка. Ибо, хотя эта хижина бедна убранством, обитают в ней величия волшебства и неодолимые чары, и незримые вам, непосвященным в тайну, но усердные слуги неустанно охраняют все пути к ней. Скажи мне, милостивая госпожа, чего ты от меня желаешь.

Засмеялась лукавая Эдвига, и сказала:

– Вижу я, что бесполезно мне от тебя скрываться, но, может быть, и желания мои ты сам знаешь, так что и говорить их не надо.

Страшная улыбка, похожая на то, как бы мертвец улыбнулся, искривила иссохшиеся чародеевы губы, и он сказал:

– Милостивая госпожа, не довольно хотеть; не любит моя наука немого очарования. Если хочешь, скажи, чего хочешь, – если не хочешь, иди с миром, я же могу тебе дать только то, чего ты попросишь у меня словами, ибо иначе я мог бы дать тебе слишком много. Темны и многочисленны желания человеческие, самому человеку они не ведомы все, – мои же слуги видят глубоко, в самых тайных изгибах души, и, не оградись только от их усердия пределами слов, они задушат чрезмерностью исполнения.

Тогда повидала ему трепещущая от стыда и страха Эдвига свое горе и свои желания, отдала ему свое золото, и, падши к его ногам, с громкими рыданиями молила его о помощи.

Чародей выслушал ее до конца, взвесил на руке её тяжелый и многоценный дар, и сказал:

– Могучие духи заключены в этом мешке, и, если бы ты умела им повелевать, не пришла бы ты ко мне. Но встань, – все будет, как ты хочешь, – имей терпение, я это сделаю. Иди с миром.

VIII

В ту же ночь, немного позже, и граф постучался в двери чародеевой хижины. Низким поклоном приветствовал его чародей. Граф сказал ему:

– Становлюсь я стар, еще наследника у меня нет, и хотя уже больше года живет у меня молодая жена, но она все еще ходит праздная. И другое мое горе, – возлюбленная жена моя с вожделением смотрит на моего милого пажа, и он на неё так же. Еще не было между ними греха, но боюсь, что будет.

Выслушал его чародей, и сказал:

– Милостивый господин, все будет, как вы хотите, если вы поступите по слову моему. Она – ваша супруга, но и он – ваш слуга. И не должен ли он служить вам душою, и телом, и всею крепостью сил своих?

И затем долго говорил чародей со старым графом, и необычайные наставления дал ему, – и радостен вышел граф из хижины, и весел вернулся домой верхом на своем верном коне.

IX

На заре призвал граф к себе Эдвигу и Адельстана, и велел пажу затворить крепко двери. Адельстан, исполнив повеление господина, стал перед ним, и сказал смело:

– Милостивый граф, если хотите, судите меня, – я был вам верен.

Эдвига трепетала, и, бледная, молчала.

Старый граф сказал им:

– Не бойтесь. Мне и роду моему вы оба послужите, как умеете. Сегодня ночью, когда выла буря, наводя ужас и на храбрых, слышал я вещие и мудрые слова; вы же сделаете мудрое и славное дело, во исполнение вещих сказаний…

Красотою подобная рожденной из морской пены богине, хотя и багроволицая от стыда, стояла перед своим господином Эдвига. Молча смотрел на нее граф, и радостью обладания трепетало его сердце. Адельстан же не смел поднять на графиню взора, но не мог и отвести в сторону глаз…

Омраченные и стыдящиеся, вышли Эдвига и Адельстан от графа, но радость любви все же ликовала в их сердцах.

Сначала оба они были счастливы. Но скоро и Эдвигу и Адельстана утомили ласки по чужой воле, ибо любви ненавистно всякое принуждение, – и утомили даже до взаимной ненависти. И оба они стали помышлять о том, как бы избавиться им от сладких, но тягостных оков любви, повелеваемой господином.

«Убью графиню!» – думал Адельстан.

«Убью пажа!» – думала Эдвига.

И однажды, когда она одевалась, а он по её зову подошел к ней и склонился к её ногам, чтобы обуть ее, она вонзила ему в сердце узкий и острый кинжал. Адельстан упал, захрипел, и тут же умер.

Тело его вынесли, по графскому повелению повесили голое во рву замка, и рядом с ним повесили собаку, чтобы думали вассалы, что смертно наказан паж Адельстан за некий дерзновенный поступок.

Графиня же понесла. И скоро родила сына, наследника славного и могущественного графского рода.

Чудо отрока Лина

Исполнив с большим успехом повеление усмирить непокорных жителей мятежного селения, отказавшегося приносить жертвы и совершать благочестивые поклонения перед изображением божественного императора, отряд всадников возвращался в свой лагерь. Много пролито было крови, много истреблено нечестивцев, и утомленные всадники с нетерпением ждали наступления того отрадного часа, когда они вернутся в свои палатки и без помехи насладятся прекрасными телами взятых ими в мятежном селении жен и дочерей нечестивых безумцев. Эти женщины и девы, уже вкусившие сладостное, но утомительное насилие поспешных всаднических ласк у околицы разрушенного и сожженного селения, возле изуродованных трупов их отцов и мужей, возле измученных тел их матерей, окровавленных ударами палок и бичей, эти женщины и девы, тем более желанные солдатам, чем непокорнее были они сами и чем вынужденнее были их объятия, лежали теперь, крепко связанные, в тяжелых телегах, которые увлекались сильными лошадьми по большой дороге прямо к лагерю. Сами же всадники избрали путь окольный, ибо до сведения старшего центуриона дошло, что некоторые из мятежников успели скрыться и бежали по этому направлению. И хотя уже покрыты кровью и иззубрены были мечи и притупились копья от удалой работы ревностных к славе и достоинству императора воинов, – но меч римского легионера никогда не бывает сыт телами поверженных врагов и вечно жаждет новой и новой горячей крови человеческой.

Был знойный день, и самый жаркий час дня, вскоре после полудня. Небо сверкало безоблачное и беспощадно яркое. Огненно-мглистый небесный Дракон, дрожа от всемирной безумной ярости, изливал из пламенной пасти на безмолвную и унылую равнину потоки знойного гнева. Иссохшая трава приникла к жаждущей и ждущей тщетно влаги земле, и тосковала вместе с нею, и томилась, и никла, и задыхалась от пыли. Из-под лошадиных копыт вздымалась и еле движимым облаком в недвижном воздухе стояла и колыхалась серая пыль. И пыль садилась на доспехи утомленных всадников, и они тускло и багрово мерцали. И сквозь облако серой, неподвижной пыли все окрест являлось взорам утомленных всадников зловещим, мрачным, печальным. Сжигаемая яростным Драконом, покорная, бессильная, лежала земля под тяжкими копытами, окованными железом. Под тяжелыми, железно-окованными копытами гудела, дрожала пустынная, пыльная дорога. И только изредка встречались бедные селения с жалкими лачугами, – но, томимый тяжким зноем, забыл старший центурион свое намерение обшарить всю дорогу, и, мерно качаясь на седле, угрюмо думал о том, что кончится когда-нибудь этот зной, и долгий путь идет к концу, и уведут боевого коня, и возьмут шлем и щит, и под широким полотном походной палатки будет прохлада и тихий свет ночной лампады, и опять заплачет нагая рабыня, и заплачет свирельным голосом, жалуясь и причитая на чужом и смешном языке, и заплачет, но будет целовать. И он ее заласкает, заласкает до смерти, – чтобы не плакала, не причитала, не жаловалась, не говорила свирельным голосом об убитых, о милых ей, о поверженных врагах великого Цезаря…

Юный воин сказал центуриону:

– Вон там, направо, близ дороги, я вижу толпу. Прикажи нам, Марцелл, и мы помчимся на этих людей, и разгоним их, и быстрым движением коней наших разбудим усыпленный тяжким зноем ветер, и он отвеет пыльную истому от тебя и от нас.

Центурион внимательно посмотрел в ту сторону, куда указывал ему юный воин. Зорки были глаза старого центуриона.

– Нет, Люцилий, – сказал он, улыбаясь, – эта толпа – толпа детей, которые играют при дороге. Не стоит разгонять их. Пусть мальчишки смотрят на могучих коней наших и на отважных всадников и с ранних лет запечатлевают в сердцах своих преклонение перед величием римского войска и перед славою нашего непобедимого и божественного Цезаря.

Юный всадник не смел возражать центуриону. Но омрачилось лицо его. Недовольный, отъехал он к своему месту и тихо сказал своему другу, такому же, как он сам, юноше:

– Эти дети, может быть, отродье мятежной сволочи, и я бы с радостью искрошил их в куски. Наш центурион от старости стал слишком чувствителен и утратил свойственную доблестному воину суровую решимость. Но и друг его ответил ему с приметным неудовольствием:

– Зачем же нам сражаться с детьми? Какая в этом слава? Довольно с нас битв с теми, которые могут защищать себя.

И краснея в досаде, замолк юный и запальчивый воин.

Всадники приближались к играющим детям. И остановились дети при дороге, и смотрели на воинов, дивясь их могучим коням, их блистающим доспехам и их мужественным, загорелым лицам.

Дивились, шептались, глядели широко раскрытыми глазами.

И только один из детей, прекрасный отрок Лин смотрел на воинов сумрачно, и черные глаза его сверкали огнем святого гнева. И когда отряд всадников поравнялся с детьми, отрок Лин воскликнул:

– Убийцы!

И, угрожая, поднял и протянул руки к центуриону. И сумрачно глянул на него старый центурион, не расслышал, что кричит мальчишка, и проехал мимо.

Испуганные дети окружили Лина, и запрещали ему кричать, и шептали:

– Бежим, бежим скорее, а то они всех нас убьют.

И девочки уже плакали. Но прекрасный отрок Лин безбоязненно ступил вперед и громко крикнул:

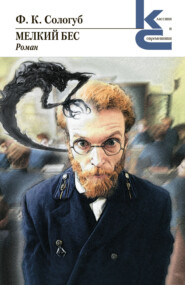

Другие электронные книги автора Федор Кузьмич Сологуб

Чародейная чаша

3.67

3.67

Красота

4.67

4.67