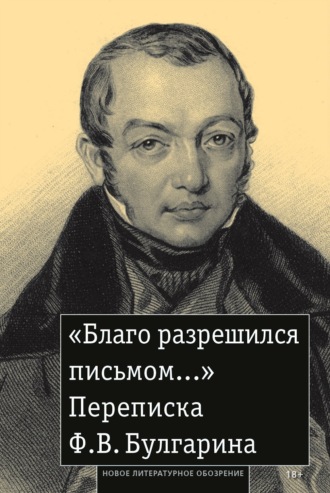

«Благо разрешился письмом…» Переписка Ф. В. Булгарина

112

Товарищество шубравцев (1816–1822; шубравец по-польски – плут, пройдоха) – объединение преподавателей Виленского университета, регулярно собиравшихся и в шутовской форме высмеивавших пороки польской шляхты (пьянство, увлечение картами, сутяжничество, суеверия и т. п.). Органом его была сатирическая газета «Wiadomośći brukowe» («Уличные известия»). О шубравцах см.: Бархатцев С. Из истории Виленского учебного округа // Русский архив. 1874. № 5. С. 1177–1189; Skwarczyński Z. Kazimierz Kontrym; Towarzystwo Szubrawców: dwa studia. Łódź; Wrocław, 1961. Об участии Булгарина в обществе, в которое он был принят в 1819 г., см.: Skwarczyński Z. Tadeusz Bułharyn a wileńskie Towarzystwo Szubrawców. Łódź, 1963.

113

Рецензия Лелевеля печаталась с конца 1822 г. по 1824 г.: Лелевель И. Рассмотрение «Истории государства Российского» г. Карамзина / Пер. с польск. // СА. 1822. № 23. С. 402–434; 1823. № 19. С. 52–80; № 20. С. 147–160; № 22. С. 287–297; 1824. № 1. С. 41–57; № 2. С. 91–103; № 3. С. 163–172; № 15. С. 132–143; № 16. С. 187–195; № 19. С. 47–53.

114

Булгарин писал тогда повесть «Освобождение Трембовли: историческое происшествие XVII ст.» (Полярная звезда <…> на 1823 год. СПб., 1823. С. 57–80) и исторический очерк «Марина Мнишех, супруга Димитрия Самозванца» (СА. 1824. № 1. С. 1–13; № 2. С. 59–73; № 20. С. 55–77; № 21/22. С. 111–137). В повести речь шла о вошедшем в Польше в легенду подвиге Анны Дороты Хшановской, жены командира небольшого гарнизона крепости в Трембовле капитана Хшановского, в 1675 г., во время Турецко-польской войны. В трудный момент, когда в крепости возникла нехватка продовольствия и воды и муж решил сдать крепость, она пригрозила покончить с собой, если он сделает это. Решимость Хшановской подняла боевой дух поляков, и они продолжали сражаться. В результате турки прекратили осаду. Булгарин так и не выяснил настоящее имя Хшановской, и в повести она фигурирует как Элеонора.

115

Речь идет о начале публикации рецензии Лелевеля в № 23 СА за 1822 г. Она предварялась обширным предисловием «К читателям от издателя Северного архива». Булгарин писал: «Знаменитому писателю должно быть приятно иметь критиком известного ученостию мужа. Слава Корнеля не только не затмилась от строгого суда Волтерова, но, напротив того, под защитою разборчивого мнения сделалась неприкосновенною для критиков недозрелых. Каждый отличный писатель, без сомнения, должен желать себе основательного критика, но признаюсь, что прискорбно и огорчительно видеть достойного и заслуженного литератора, обременяемого пристрастными суждениями людей, старающихся помрачить блеск его творений. Давно ожидали, чтоб истинные ученые и знатоки исторических наук занялись рассмотрением трудов Н. М. Карамзина. Ныне г. Лелевель предпринял сей подвиг и, по благосклонности своей к издаваемому нами журналу, избрал оный для помещения своего разбора на все доныне вышедшие томы Российской Истории. Мы будем помещать сей разбор в “Северном архиве” на 1823 год. – Польская словесность и отличные в оной писатели весьма мало известны российской публике; по сей причине и поставляем мы себе долгом познакомить наших читателей с г. Лелевелем и с учеными его трудами. Г. Лелевель бесспорно принадлежит к числу отличнейших историков в Европе и столько же приносит чести своему отечеству, сколько сам уважаем своими согражданами. Он родился в Варшаве около 1785 года и начал упражняться в науках под руководством покойного Фаддея Чацкого, мужа истинно ученого, великодушного покровителя наук и любителей оных. Г. Лелевель был в продолжение некоторого времени учителем истории в устроенной Чацким Кременецкой гимназии, а оттуда вызван Виленским университетом для преподавания там сей науки, вместо умершего профессора Гусаревского. Прожив несколько лет в Вильне, он снискал себе отличную славу многими весьма основательными историческими сочинениями и пробрел любовь и почтение своих слушателей благородным образом мыслей и ясностию в преподавании истории. В 1808 году, к общему сожалению, оставил он Вильну и переселился в Варшаву, где ему предложили звание профессора в новозаведенном университете и место при публичной библиотеке. Когда объявлен был конкурс для занятия кафедры истории при Виленском университете, то г. Лелевель, побуждаемый настояниями своих друзей, желавших прибресть его снова для литовского юношества, написал диссертацию, которая удостоилась одобрения университетской конференции. В прошлом 1821 году он возвратился в Вильну, где под благотворною эгидою великодушного Монарха Российского науки процветают более, нежели в других местах бывшей Польши. Г. Лелевель принят был жителями и студентами с восторгом, и первая его лекция представила в точности Академию афинскую». После подробного описания триумфа Лелевеля на первой своей лекции в Виленском университете, которое, по-видимому, было написано О. И. Сенковским, находившимся тогда в Вильне, шло перечисление выпущенных им книг и следующее заверение Булгарина: «Мы можем ручаться читателям нашим в том, что сочинения г. Лелевеля в общем мнении признаются исполненными основательной и здравой критики и что скромность, печать истинного таланта, отличающая г. Лелевеля в общественной жизни, украшает равномерно и его творения, и тем самым возвышает их достоинство. <…> Многие из сих сочинений переведены на немецкий и на латинский языки и заслужили похвалы в ученых ведомостях и литературных журналах в Германии и Англии» (СА. 1822. № 23. С. 402–405, 407).

116

и др. (лат.).

117

О реакции на публикацию рецензии см.: Galster В. О Lelewelowskiej krytyce «Historii» Karamzina // Galster В. Paralele romantyczne. Warszawa, 1987. S. 24–48; Козлов В. П. «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценках современников. М., 1989. С. 105–109, 112–113.

118

См.: Геерен А. Г. Взгляд на «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина // СА. 1822. № 24. С. 486–506. Переводчиком, который в публикации не указан, был Н. И. Тургенев. В записке, посланной Булгарину 7 декабря 1822 г., он протестовал против намерения Булгарина сопроводить рецензию Геерена своими замечаниями, см.: Дневники и письма Н. И. Тургенева. Пг., 1921. Т. 3. С. 398.

119

См.: Московский уроженец А. М. Замечания одного из сотрудников Северного Архива на статью, помещенную в № 24 сего журнала на 1822 год под заглавием «Взгляд на Историю государства Российского, г. Карамзина (из Геттингенских ученых ведомостей)» // СА. 1823. № 1. С. 91–100.

120

Имеются в виду Вольное общество любителей российской словесности и Общество любителей словесности, наук и художеств, членом которых был Булгарин.

121

Письма О. И. Сенковского к Лелевелю были опубликованы в варшавской газете «Эхо» (Echo. 1878. № 41–72).

122

О. И. Сенковский путешествовал по Египту в 1820–1821 гг.

123

Рецензию Лелевеля переводил Булгарин при участии Сенковского.

124

См.: Ходаковский З. Разыскания касательно русской истории // Вестник Европы. 1819. № 20. С. 275–301. Ходаковский предъявлял Карамзину упреки в некритическом использовании иностранных источников, осовременивании прошлого, стремлении осюжетить и олитературить повествование в ущерб исторической точности.

125

Этот том вышел в следующем году: Karamzin N. M. Histoire de l’empire de Russie / Traduite par m. St.-Thomas. Paris, 1823. T. 9.

126

Речь идет о первом издании «Истории государства Российского» (8 т. СПб., 1816–1817), которое поступило в продажу в 1818 г. 9-й том вышел из печати в 1821 г., и, видимо, Лелевель его еще не получил или не успел прочесть.

127

Католическая пасха в 1823 г. приходилась на 30 марта. После этого письма Булгарин в примечании к одной из публикаций сообщил читателям следующее: «…издатель извещает читателей, что критический разбор Истории Государства Российского г. Карамзина непременно будет продолжаться и в сем году. По различным обстоятельствам, более по причине отдаленного местопребывания г. Лелевеля, которое затрудняет корреспонденцию, разбор сей не может быть напечатан в Северном Архиве прежде февраля или марта месяца текущего года» (СА. 1823. № 2. С. 197).

128

См.: Karamsin N. M. Histoire de L’Empire de Russie / Traduite Mm. St.-Thomas et Jauffret. Paris, 1819–1820. 8 vol.

129

Имеется в виду Казимир Контрым.

130

См.: Linde S. B. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1807–1814. 6 t.

131

В объявлении об издании СА в 1823 г. Булгарин назвал Лелевеля среди авторов, предоставивших свои рукописи для публикации в этом году (СА. 1822. № 19. С. 81).

132

Ф. Н. Глинка состоял председателем Вольного общества любителей российской словесности с 1819 г. См.: Базанов В. С. Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 118.

133

Лелевель был избран почетным членом Вольного общества любителей российской словесности 18 декабря 1822 г. См.: Базанов В. Указ. соч. С. 447.

134

«Это письмо без числа, но очевидно, что оно написано между первым и третьим письмом. В первом Лелевель обещал выслать вторую честь критики, при настоящем же посылает, в третьем же делает уже дополнения к высланной статье. Притом оно писано вскоре по выходе в свет декабрьской книжки 1822 года “Сев[ерного] архива”, в которой помещена биография Лелевеля, которую он пополняет и исправляет в настоящем письме. Кроме того, оно пролежало у автора почти месяц, вследствие получения письма Сенковского от 3 января 1823 г.» (Русская старина. 1872. № 8. С. 633. Примеч. С. Л. Пташицкого). Это значит, что письмо было послано в январе 1823 г.

135

См.: Zdobycze Bolesława Wielkiego // Tygodnik Wileński. 1816. № 27–34.

136

См.: O związkach królów polskich z niemcami i titule jich królewskim, do czasu podziału między synów Krzywoustego // Pamiętnik naukowy. Warszawa, 1819. T. 2. P. 178–187.

137

Имеются в виду Булгарин и Сенковский.

138

Имеется в виду предисловие к публикации рецензии Лелевеля: К читателям, от издателя Северного Архива // 1822. № 23. С. 402–407.

139

Конвикт – общежитие при учебных (преимущественно духовных католических) заведениях.

140

Благородная коллегия (лат.) – учебное заведение для дворян.

141

Пиары – католический орден, созданный в 1621 г. с целью обучения юношества. Название получил от школы, учрежденной основателем ордена, прозванной «Schola pia» («Набожная школа»).

142

См.: Badania starożytności we względzie geografji. Wilno; Warszawa, 1818.

143

Имеется в виду предисловие к публикации рецензии в № 23. Либо Лелевель ошибся, называя номер журнала, либо это ошибка публикатора.

144

См.: Uwagi nad Mateuszem herbu Cholewa polskim XII wieku dzieiopisem, a w sczególności nad pierwszą dzieiów iego xiegą. Warszawa; Wilno, 1811.

145

См.: Oświecenie i nauki w Polszczę aż do cżasu wprowadzenia do niej druku // Tygodnik Wileński. 1815. № 2–6; 1816. № 7–11; Jana Wincentego Bandtkie niektóre rozprawy w przedmiocie prawa polskiego // Ibid. 1816. № 14–17; Grobowy napis Bolesława Wielkiégo w Poznaniu // Ibid. 1816. № 18, 19; Zdobycze Bolesława Wielkiégo // Ibid. 1816. № 27–34; Winulska Sławiańszczyzna z Geografa Bawarskiego // Ibid. 1816. № 47–50.

146

Под № 7 в преамбуле значилась упомянутая в примеч. 34 книга.

147

См.: Odkrycia Karthagów i Greków na Oceanie Atlanckim. Warszawa, 1821.

148

В СА название книги Лелевеля переведено так: «Древняя история, от начала исторических времен до второй половины XVI столетия».

149

См.: Dzieje starożytne od początku czasów historycznych do drugiej połowy wieku szóstego ery chrześcijańskiej. Wilno, 1818.

150

См.: Waga T. Historia książąt i królów polskich krótko zebrana. Dla lepszego użytku powtórnie przejrzana i dodatkami pomnożona [przez Lelewela]. Wilno, 1818; Dodatek do Teodora Wagi Historyi książąt i królów polskich. Panowanie Stanisława Augusta. Warszawa, 1819.

151

См.: Geschichte des Russischen Reiches / Übersetzt von Fr. v. Hauenschild. Riga: Hartmann, 1820–1823. Bd. 1–3. Гауеншильд в 1822 г. был уволен от русской службы и после 3-го тома отказался от перевода последующих, которые переводили другие лица. Переведены в этом издании были не только основной текст, но и примечания.

152

См.: Richter W. M. Geschichte der Medicin in Russland. Moskwa, 1813–1817; рус. перевод: Рихтер В. М. История медицины в России: В 3 т. М., 1814–1820. В русском издании слова «прагматическая» нет.

153

Этот абзац из письма Лелевеля Булгарин вставил с небольшими изменениями в текст рецензии Лелевеля как примечание (СА. 1823. № 19. С. 73).

154

Эта статья, посланная в феврале (см. письмо № 6), была опубликована лишь в октябре и ноябре: Лелевель И. Рассмотрение Истории Государства Российского, соч. г. Карамзина: Статья 2 // СА. 1823. № 19. С. 52–80; № 20. С. 147–160; № 22. С. 287–297. В предваряющем публикацию примечании Булгарин писал, в частности: «Представляя читателям моим продолжение сей критики гораздо позже, нежели было обещано, я должен объяснить тому причины и объявить, что я виноват в промедлении без всякого умысла. Основываясь на письмах почтенного г. Лелевеля и на его обещании, известил я своих читателей о продолжении сей статьи, не предвидев, что разные занятия по службе и путешествие отвлекут почтенного сочинителя рецензии от скорого окончания предпринятого им труда. Ныне получил я от него обещание в том, что он непременно кончит оный, и твердо уверен, что почтенный Лелевель, столько же известный в Польше своими сведениями, как и нравственностию, не изменит своему слову и не подвергнет нареканию себя, издателя “Север[ного] архива” и своих соотчичей, ибо поступок гражданина всегда отсвечивается на его соотечественниках» (№ 19. С. 52–53). Однако на самом деле публикация перевода рецензии задержалась по той причине, что Булгарин в это время был занят участием в процессе своего родственника (см. примеч. 25 к переписке Булгарина с К. Ф. Калайдовичем).

155

Z. В. über die halbe Zeile «Jgor heiratete die Olga» macht er 65 Zeilen. (Schl[özer]. Нестор. 1 Th[eil]. Р. III). На это у Шлецера есть некоторое основание, и он приводит отталкивающие примеры, где справедливо подшучивает (III Theil. Р. 63–64): «Artig und beinahe rürend ist’s zu lesen, wie lebendig… darstelt… mahlt… und mahlt nicht blos, sondern moralisirt und polemist anch»[2128]. Шлецер требовал от посредственного и худого писателя, чтобы говорил в его вкусе безвкусно и запинаясь. Между тем живость, художественное перо, нравственный и политический характер необходимы хорошему писателю, хотя под неловким пером они и делаются обоюдоострым мечом в руках бешеного, который убивает правду.

156

Булгарин передал это место так: «Теперь, обращаясь к моему предмету, я должен утвердительно сказать, что почти все писатели привыкли сообщать древности цвет и краски своего времени. Самые отличные историки не избегнули сего недостатка; а более прочих подвергнулись оному те, которые слишком старались блеснуть красотою изложения и повествования. Холодные критики весьма заботятся, чтобы истина не потеряла своего цвета от блестящих выражений наподобие Тита Ливия, и даже знаменитый Шлецер крайне не любил в истории чувствительных порывов и живописных картин. Мы должны однако ж заметить, что живость изображения, при всех критических дарованиях Шлецера, тон его и образ изъяснения вовсе не исторические, и он всегда более склонен оскорбить историческое достоинство, нежели воздать оному должную похвалу. По нашему мнению, историк обязан напитаться духом древности, но он должен излагать давно минувшие события языком и формами современными: это одно из главнейших и притом труднейших обязанностей писателя. В отношении к Карамзину всякий беспристрастный читатель согласится со мною, что он заслуживает полную благодарность и похвалу, ибо, читая его Историю, невольно переносишься в протекшие века и, так сказать, дышишь воздухом древности» (№ 22. С. 289–290). Характерный пример «смягчения» текста Булгариным: «резкий (opryskliwy) Шлецер» превратился в «знаменитого Шлецера».

157

В журнале это место передано так: «…начала Российского и Польского государства не так изображены и не столь близки к истине, как нам кажется» (Там же. С. 295–296).

158

Профессор Виленского университета И. Н. Лобойко вспоминал, что «Лелевель [занимался] русскою палеографиею, сам гравировал и печатал facsimile образцы почерков» (Лобойко И. Н. Мои воспоминания. Мои записки. М., 2013. С. 163).

159

Здесь и далее о своей переписке с Сенковским Лелевель пишет в шубравском (шутовском) духе; под старым шубравцем он явно имеет в виду себя.

160

М. А. Троц (Трок) выпустил четырехтомный словарь, первые два тома которого представляли собой франко-немецко-польскую часть (1744–1747), третий – польско-франко-немецкую (1764), четвертый – немецко-польскую (1772): Troc M. A. Nouveau dictionnaire françois, allemand et polonois, enrichi de plusieurs exemples de l’histoire polonoise, des termes ordinaires des arts et des remarques de grammaire les plus nécessaires avec une liste alphabétique des poetes, et de meilleurs, livres polonois. 2 t. Leipzig, 1744–1747; Nowy dykcyjonarz, to jest mownik polsko-niemiecko-francuski z przydatkiem przysłów potocznych, przestróg gramatycznych, lekarskich, matematycznych, fortyfikacyjnych, żeglarskich, łowczych i inszym naukom przyzwoitych wyrazów. Lipsk, 1764; Vollständiges deutsches und polnisches Wörter-Buch, welches die gebräuchlichsten Wörter und Redens-Arten, auch vornehmsten Kunst- und Handwerks Wörter enthält. Zupełny niemiecki i polski mownik mający najwięcej zażywane słowa i zwykłe mówienia kształty, tudzież przed ni ej sze słowa w sztukach i rzemiosłach, jako ostatnia część polskiego mownika M. A. Trotza, wydany przez Stanisława Nałęcz Moszczeńskiego. Leipzig, 1772.

161

Имеется в виду письмо Сенковского от 13 января 1823 г. Он писал: «А вот что лехи, а не лахи, не славяне или шловаки, против этого я делаю заявление городу (аллюзия на латинское выражение Urbi et orbi (Городу и миру), т. е. Риму и всему миру, к общему сведению. – А. Р.), потому что есть еще на земле народ, который называется на своем языке лех, носит одежду без малейшего отличия от польской (1) (во фраках, сюртуках синего цвета с малиновым воротником), имеет основные черты характера, соответствующие польской шляхте, ногти, бородавки, шею (2) и т. д. Через несколько недель я пришлю вам небольшое сочинение, сейчас делаю словарь языка лехов (3), который легче всего составить из Троца и словаря Линде, из которого видно, что слова собственно польские, как пан, женщина, хам, кмет, мозг, кнут, жупан, кунтуш, сапоги, шапка, топор [pan, kobieta, cham, kmiot, mózg, bizun, żupan, kontusz, czyżmy, czapka, topór] и т. д. взяты из этого языка <…>» (Jabłonowski A. Orientalista Sękowski w korespondencyi z Lelewelem // Jabłonowski A. Pisma. Warszawa, 1913. T. 7. S. 80–81. Перевод наш).

162

И. Н. Лобойко печатался в «Дзеннике виленьском», см.: Groby olbrzymie na Żmudzi i inne zabytki starożytności tego kraju // Dziennik wileński. 1823. T. II. № 6. S. 145–157. Он также поместил в этом журнале фрагменты из писем к нему на научные темы З. Доленги-Ходаковского, П. И. Кеппена, Н. П. Румянцева и А. Гиппинга.

163

В упомянутом в примеч. 53 послании Сенковский писал: «Спасибо тебе за сообщение надписи около орла (то есть изображения польского герба. – А. Р.), найденного в Кременце. Она написана криптографическими буквами, что было в XVI веке очень модно на Руси. Надеялся ее расшифровать, однако сейчас потерял ключ от бюро, в которое его положил, и поэтому до сих пор ничего не сделал. Тут нужно искать слова “король (Karol), Литва, князь” и т. п. Я бы предположил, что это герб Витольда» (с. 80).

164

См. примеч. 25 к переписке Булгарина с К. Ф. Калайдовичем.

165

Булгарин поступил в Сухопутный кадетский шляхетский корпус в 1798 г. и окончил его в 1806 г.

166

Речь идет о газете «Русский инвалид».

167

См. примеч. 26 к переписке Булгарина с К. Ф. Калайдовичем.

168

Имеется в виду К. Контрым. Булгарин называет его отцом метафорически, подчеркивая свое уважение к нему.

169

О, горе мне (в значении: О, боже мой) (идиш).

170

Китайка – хлопчатобумажная легкая ткань, ввозившаяся в Россию в XVIII – начале XIX в. из Китая.

171

Поклюс (Пекло) – один из трех главных литовских богов, распорядитель смерти, властелин преисподней и определитель участи в загробной жизни. Его изображали в виде седобородого, бледного и тощего старика. Таков был в Обществе шубравцев псевдоним Контрыма, о нем и идет речь здесь.

172

В письме Сенковский кратко сформулировал те наблюдения, которые вскоре изложил в выпущенном в 1824–1825 гг. в Варшаве подготовленном им двухтомном издании «Collectanea z dziejopisów tureckich rzeczy do historyi polskiey służących: z dodatkiem objaśnień potrzebnych i krytycznych uwag» («Выборка из сочинений турецких историков, касающихся польской истории, с прибавлением необходимых пояснений и критических замечаний»). В откликах на книгу Сенковского обвиняли в необъективности, поскольку он признавал достоверными все недоброжелательные по отношению к Польше сообщения турецких авторов (см., например, рецензии: Dziennik Warszawski. 1825. № 1; Biblioteka Polska. 1825. T. 2).

173

Поэт и журналист Францишек Гжимала в Обществе шубравцев имел прозвище Гурхо. Он издавал в Варшаве журналы «Sybilla Nadwiślańska» («Сивилла Надвислянская»; 1821) и «Astrea» («Астрея»; 1821–1825).

174

Письмо Булгарина датировано по старому стилю, то есть 1 февраля по новому стилю.

175

Лелевель имеет в виду следствие в Виленском университете в 1823 г. по делу тайного общества филаретов.

176

Это не совсем так. И. Н. Лобойко оказывал Лелевелю содействие в работе над рецензией. Например, он писал З. Я. Доленге-Ходаковскому 8 декабря 1822 г. следующее: «Лелевель занимается рецензиею над Историею Карамзина. Скажите нам, в каком номере Вестника Европы напечатана ваша рецензия на первый его том» (РНБ. Ф. 588. Оп. 4. Ед. хр. 78).

177

Имеется в виду З. Я. Доленга-Ходаковский. Он писал И. Н. Лобойко 29 января 1822 г. об «Истории государства Российского»: «Сию Историю, во всех веках единообразную, всегда нежную, постоянно легкую, можно занимательно читать при алтаре в Книдосе и в собрании прелестей, нежели привязать к земле России, угрюмой и по характеру жителей, и по закону климата. Это прекрасный шар воздушный, который высоко парит, не касаясь ногами Земли и всех мест, достопамятных происшествиями, ибо география отечественная является всего менее известною для г. Карамзина и всего менее употребительною» (цит. по: Козлов В. П. Указ. соч. С. 89, с уточнениями и дополнениями по автографу: РНБ. Ф. 440. Оп. 1. № 4. Л. 12 об. – 13).

178

Лелевель в рецензии на «Историю» Карамзина писал: «…чувствительность везде управляет его [Карамзина] умом и сердцем; он негодует или сострадает, утешается или жалуется, и в различных движениях души испещряет повествование нравственными изречениями. <…> Особенно французские писатели любят сей род изложения, который не только что позволен в истории, но даже сообщает оной приятность, если сии изречения и рассуждения употреблены с умеренностию, как советуют все авторы, писавшие о том, каким образом должно излагать Историю». Тут Лелевель сделал сноску, в которой писал: «Требуя от историка глубокого и поучительного рассмотрения предмета, мы не хотим, чтоб он часто прерывал свое повествование собственными размышлениями и рассуждениями. Blair H. Lectures on rhetoric and belles lettres. Basil, 1820. T. III. Р. 50» (СА. 1823. № 19. С. 75–76).