Два мира в древнерусской иконописи

Почему наш иконописец окрашивает ярким пурпуром лик, руки, крылья, а иногда и одеяние предвечной Премудрости, сотворившей мир? До сих пор никто еще не дал на этот вопрос удовлетворительного ответа. Приходится часто слышать, что пурпур св. Софии есть пламень. Но это объяснение на самом деле ничего не объясняет, ибо, как мы уже видели, существует великое множество видов, а, стало быть, и смыслов потустороннего пламени – от солнечного горения ассиста до зловещего зарева геенны огненной. Спрашивается, о каком специфическом виде пламени идет здесь речь? Что это за огонь, которым пламенеет св. София, и в чем отличие этого пурпура от других иконописных откровений, окрашенных в тот же цвет?

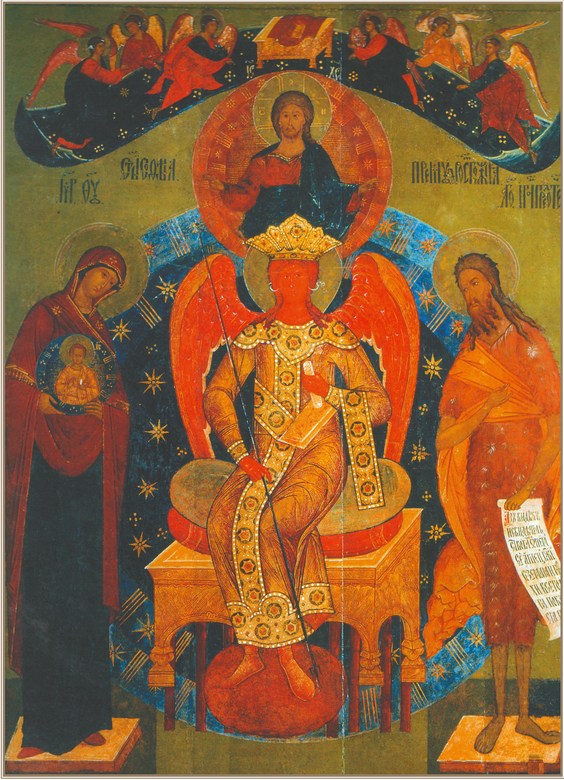

Объяснение может быть найдено только в охарактеризованной выше солнечной мистике красок, символически выражающих тайны неба потустороннего. Знакомство с лучшими новгородскими изображениями Софии не оставляет в этом ни малейшего сомнения. Возьмем ли мы редкую по красоте шитую шелками икону св. Софии XV в., пожертвованную графом А. Олсуфьевым московскому Историческому музею, или не менее дивную новгородскую «Софию» музея Александра III в Петрограде, не говоря уже о многих других изображениях пурпуровой Софии меньшего художественного достоинства, – мы найдем в них одну общую черту. Мы видим в них Софию, сидящую на престоле на темно-синем фоне ночного, звездного неба. Именно соприкосновение с ночною тьмою делает необычайно прекрасным это явление небесного пурпура; в этом же соприкосновении – объяснение символического смысла этой краски.

Страшный суд. XVIII в.

«Вся Премудростию сотворил еси», – поется в церковном песнопении. Это значит, что Премудрость – именно тот предвечный замысел Божий о творении, коим вся тварь небесная и земная вызывается к бытию из небытия, из мрака ночного. Вот почему София изображается на ночном фоне. Но именно этот ночной фон и делает совершенно необходимым блистание небесного пурпура в «Софии». То – пурпур Божьей зари, зачинающийся среди мрака небытия; это – восход вечного солнца над тварью. София – то самое, что предшествует всем дням творения.

Не берусь решить, насколько в выборе краски тут участвовало сознательное размышление. Я склонен думать, что пурпур Софии скорее был найден непосредственным озарением творческого инстинкта, каким-то мистическим сверхсознанием иконописца. Но сути дела это не меняет. Влечение к небу и глубокое знание неба в обоих смыслах слова подсказало ему, что солнце, восходя из мрака или вообще соприкасаясь с мраком, неизбежно окрашивается в пурпур. К этому он привык, ибо он это повседневно наблюдал и переживал. При этих условиях не все ли равно, сознавал ли он, что пишет зарю, или же заря в его творчестве была лишь бессознательной реминисценцией. В обоих случаях верно, что София для него окрасилась цветом зари. Он видел предвечную зарю и писал то самое, что видел3.

София Премудрость Божия. Конец XVI в.

Впрочем, не ему первому явилось при свете солнечного восхода чудесное видение с огненным ликом и пурпуровыми перстами. Кто не знает крылатого стиха Гомера:

Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос.Разница между языческим, гомеровским и православно-христианским мирочувствием иконописца в том, что последний видит эти пурпурные персты не в здешней, а в предвечной заре и относит их к небу потустороннему. Пурпур остается тем же утренним светом, но изменяется в самом существе своем одухотворяющее его начало.

Есть еще черта в названных иконах, резко подтверждающая солнечный характер явления «Софии». Я уже говорил, что вся она покрыта тонкой паутинкой ассиста: значит, и самый пурпуровый ее лик является иконописцу среди блистания солнечных лучей.

Сопоставим этот лик с ликом прославленного Христа, сидящего на престоле. Не очевидно ли, что было бы кощунственным писать пурпурового Христа! Почему же неуместное в отношении к Христу столь уместно и прекрасно по отношению к Софии? Оттого, что в солярном круге иконописной мистики Христу-Царю не подобает какой-либо иной цвет, кроме высшего в царственной иерархии цветов: то ослепительный свет немеркнущего дня. Напротив, «Софии» именно, ввиду ее подчиненного значения в небесной иерархии, подобает пурпур, предваряющий высшее солнечное откровение.

В русской иконописи это не единственный случай, когда пурпур отмечает собой соприкосновение солнечного света со тьмою. В собрании И. С. Остроухова есть замечательная икона Преображения устюжского письма XVI в., где можно наблюдать аналогичное явление. Обыкновенно Преображение пишется на дневном светлом фоне. Между тем в названной иконе оно изображено на ночном фоне звездного неба, причем фаворский свет будит спящих во мраке апостолов4. И что же, в этом ночном изображении цветовая гамма резко отличается от красок, употребляемых в других дневных иконах Преображения. Фаворский свет в новгородской иконописи всегда изображается в виде звезды, окружающей Спасителя. В самой сердцевине этой звезды Спаситель всегда весь залит золотом ассиста в соответствии с Евангельскими словами: «И просияло лицо Его, как солнце» и т. п. Но края звезды обыкновенно наполняются другими небесными цветами – темно-синим, голубым, зеленоватым и оранжевым. Напротив, в ночной иконе И. С. Остроухова фаворский свет, соприкасаясь с окружающим мраком, переходит не в синеву, а в пурпур. И в этом выражается художественный замысел, замечательно смелый и глубокий. Среди символического ночного мрака, окутавшего вселенную, молния Преображения, пробуждающая апостолов, возвещает зарю Божьего дня и тем полагает конец тяжкому сну греховному.

Спас на престоле с избранными святыми. Вторая половина XIII в.

Есть, впрочем, одна замечательная черта, которая отличает эту зарю Преображения от явления «Софии». В иконах «Софии» пурпуром окрашен самый ее лик, крылья и руки. Наоборот, в названной иконе ночного Преображения мы видим пурпур лишь в звездообразном окружении Христа, притом на самых его окраинах. В явлении «Софии Премудрости» пурпур выражает самую его сущность; наоборот, в иконе Преображения это – один из подчиненных цветов небесного фона Христова явления.

В заключение этой характеристики остается упомянуть, что от иконописца не остается скрытым и самое прекрасное изо всех световых солнечных явлений – явление небесной радуги. В другом месте5 мне уже приходилось говорить о том, как в богородичных иконах новгородского письма мир, собранный во Христе вокруг Богоматери, являет собою как бы многоцветную радугу. Замечательное изображение этой радуги и удивительно глубокое понимание ее мистической сущности можно найти в иконах «Богородица – Неопалимая Купина», в особенности в замечательной иконе С. П. Рябушинского (псковского письма XV в.). Здесь как раз изображено преломление единого солнечного луча Божьего – в многоцветный спектр ангельских чинов, собравшихся вокруг Богоматери и через Нее властвующих над стихиями мира. В этом окружении каждый дух имеет свой особый цвет; но тот единый луч, с которым сочетается Богоматерь, тот огонь, который через Нее светит, объединяет в Ней всю эту духовную гамму небесного спектра: им горит в иконе весь многоцветный мир ангельский и человеческий. И, таким образом, Неопалимая Купина выражает собою идеал просветленной и прославленной твари, той твари, которая вмещает в себе огонь Божественного Слова и в нем горит, но не сгорает.

Богоматерь Неопалимая Купина. Первая треть XIX в.

IV

От солнечной мистики древнерусской иконописи мы теперь перейдем к ее психологии – к тому внутреннему миру человеческих чувств и настроений, который связывается с восприятием этого солнечного откровения.

Мы имеем и здесь необычайно многообразную и сложную гамму душевных переживаний, где солнечная лирика светлой радости совершенно необходимо переплетается с мотивом величайшей в мире скорби – с драмою встречи двух миров. Светлый лирический подъем, радостное настроение весеннего благовеста – первое, что поражает в росписи древних царских врат. Здесь мы имеем неизменно изображения четырех евангелистов и Благовещения как олицетворения той радости, которую они возвещают. Концепция этих фигур в различных иконах весьма разнообразна; но в ней всегда так или иначе выражается народно-русское понимание того праздника, о котором вся тварь радуется вместе с человеком; это – праздник прилета вешних птиц, ибо в Благовещение, согласно народному поверью, «и птица гнезда не вьет».

Иногда это настроение изображается радугою праздничных красок на золотом фоне – радостной игрою многоцветных ангельских крыльев вокруг Богоматери и евангелистов. В новгородских царских вратах И. С. Остроухова мы имеем как раз изумительный образец этого изображения великого праздника весны. Но в его же собрании икон имеется не менее глубокое и прекрасное изображение того же праздника тепла и света, который выражает собою великий поворот солнца к земле.

Это – шесть маленьких икон Благовещения и евангелистов Строгановского письма XVI в., снятых с царских врат. Тут мы видим не радугу, а потоки яркого полуденного света, которым все залито. Такой ослепительный полдень можно видеть только в южных странах, и мы стоим перед интересной загадкой – с какого юга русский иконописец мог принести нашему грустному северу эту воистину благую весть о невиданной и неслыханной у нас радости света.

В фигурах евангелистов на царских вратах мы можем наблюдать изображение тех чувств, которые вызываются этим откровением света в святых, озаренных душах. Тут нам приходится отметить одну из самых парадоксальных черт русской иконописи.

Казалось бы, световая радуга и полуденное сияние, окружающее евангелистов, есть прежде всего – праздник для глаза. И однако всмотритесь внимательно в позы евангелистов: всем существом своим они выражают настроение человека, который смотрит, но не видит, ибо он весь погружен в слух и в записывание слышанного. Посмотрите на дугообразно согнутые спины этих пишущих апостолов: это – позы покорных исполнителей воли Божией, пассивных человеческих орудий откровения. В изображениях евангелиста Иоанна, наиболее ярких и наиболее мистических изо всех, а потому и наиболее типичных для русского религиозного мирочувствия, эта черта подчеркивается еще одной замечательной подробностью.

Иоанн не пишет, а диктует своему ученику Прохору. Мы видим у него тот же изгиб спины человека, беззаветно отдающегося откровению. И что же, этот диктующий учитель Слова находит себе послушное орудие в лице ученика, который всей своей позой выражает безграничную, слепую покорность: это – как бы человеческое эхо апостола, которое безотчетно его повторяет и бессознательно воспроизводит, а иногда даже преувеличивает самый изгиб его спины.

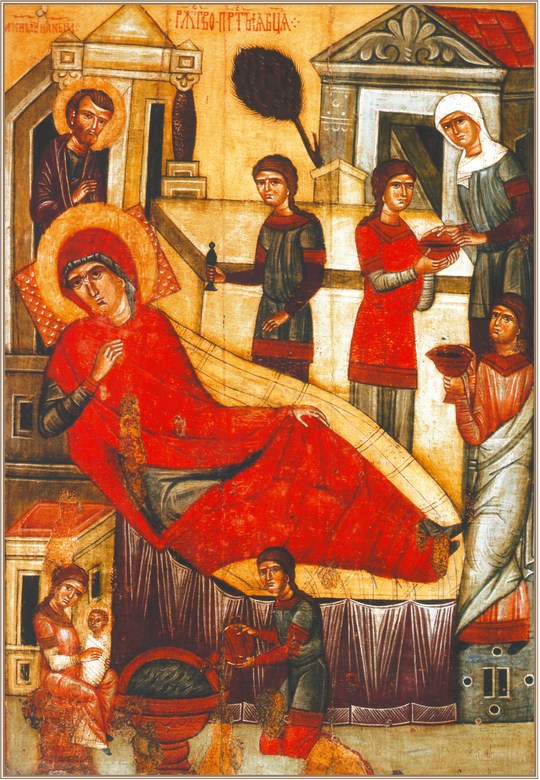

Рождество Богоматери. Середина XIV в.

Но не в одной этой покорности выражается психология человеческой души, переживающей процесс откровения. Высшим обнаружением этой психологии является, без сомнения, тот внутренний слух, которому дано слышать неизреченное. Этот слух в нашей иконописи передается весьма различными способами. Иногда это – поворот головы евангелиста, оторвавшегося от работы к невидимому для него свету или гению вдохновителю; поворот – неполный, словно евангелист обращается к свету не взглядом, а слухом. Иногда это даже не поворот, а поза человека, всецело углубленного в себя, слушающего какой-то внутренний, неизвестно откуда исходящий голос, который не может быть локализован в пространстве. Но всегда это прислушивание изображается в иконописи как поворот к невидимому. Отсюда у евангелистов это потустороннее выражение очей, которые не видят окружающего.

Самый свет, которым они освещены, получает, через сопоставление с их фигурами, своеобразное символическое значение. Это радужное и полуденное сияние, которое воспринимается не зрением апостолов, а как бы их внутренним слухом, – тем самым одухотворяется: это – потусторонний, звучащий свет солнечной мистики, преобразившейся в мистику светоносного Слова. Недаром Слово в Евангелии Иоанна именуется светом, который во тьме светит.

В этом отнесении всех красок, составляющих красу творения, к потустороннему смыслу вечного Слова заключается источник всей лирики нашей иконописи и всей ее драмы.

Навстречу восходящему солнцу Евангелия поднимается вся та светлая радость жизни, какая есть в человеке. При свете этих весенних лучей окрыляется и получает благословение свыше – самая человеческая любовь. Иконописец не только знает этот чистый подъем земной любви, он воспевает ему радостные гимны. Это – не ночное соловьиное пение, а солнечный гимн жаворонка с его подъемом в темно-синюю высь.

На пороге евангельского откровения, в самом преддверии Нового Завета помещается эта прославленная иконописцем святая, но, тем не менее, чисто человеческая любовь Иоакима и Анны. В богородичных иконах с житием мы находим вокруг главной иконы ряд маленьких изображений, где воспроизводится ряд стадий этой любви. Особенно художественны эти воспроизведения в замечательной иконе новгородского письма XVI в. «Введение во храм с житием» (в московской коллекции А. В. Морозова). Здесь в первом изображении мы видим, как первосвященник изгоняет из храма Иоакима и Анну за бесплодие. В последующих двух изображениях они оба тоскуют порознь – он в пустыне, а она в лесу: там птицы, вьющие гнезда на древесных ветвях, напоминают ей то самое, о чем она печалится. Но это одиночество в страдании в лесу, как и в пустыне, облегчается видением ангела-утешителя, возвещающего грядущую радость.

Благовещение с клеймами земной жизни. 1580-е гг.

Потом эта радость сбывается в зачатии Пресвятой Богородицы. Замечательно, что наше иконописное искусство, всегда глубоко символическое, когда приходится изображать потустороннее, проникается каким-то своеобразным священным реализмом в изображении этой сбывающейся в посюсторонней любви радости. На первом плане мы видим Иоакима и Анну, которые целуются; в некоторых иконах за ними изображается на втором плане двухспальное ложе; а возвышающийся над ложем храм освящает эту супружескую радость своим благословением. Иконописец трогательными чертами подчеркивает голубиный характер этой любви. В двух старинных иконах псковских храмов в изображении «Рождества Пресвятой Богородицы» можно видеть, как Иоаким и Анна ласкают новорожденного младенца, и белые голуби слетаются смотреть на семейную радость. А домашние птицы – гусь и утка, украшающие ту же картину домашнего очага, сообщают ей уютный характер законченной идиллии.

Как бы ни было прекрасно и светло это явление земной любви, – все-таки оно не доводит до предельной высоты солнечного откровения. За подъемом тут неизбежно следует спуск; как бы высоко ни поднимался в небесную синеву этот весенний жаворонок, все же до встречи с солнцем ему далеко; стремительно поднявшись, он вскоре неизбежно ниспадает на землю – клевать зерно и растить птенцов для нового полета и подъема, который опять не доведет до цели. Чтобы освободить земной мир от плена и поднять его до неба, приходится порвать эту пленительную цепь подъемов и спусков. От земной любви требуется величайшая из жертв: она должна сама себя принести в жертву. Вот почему в нашей иконописи прекрасная идиллия земного посюстороннего счастья не переходит грани между Новым и Ветхим Заветом. Это – как бы пограничное явление – лирическое вступление к последующей новозаветной драме.

Самый подъем земной любви навстречу запредельному откровению здесь неизбежно готовит трагическое ее столкновение с иною, высшею любовью; ибо эта высшая любовь в своем роде так же исключительна, как и земная любовь: она тоже хочет владеть человеком всецело, без остатка.

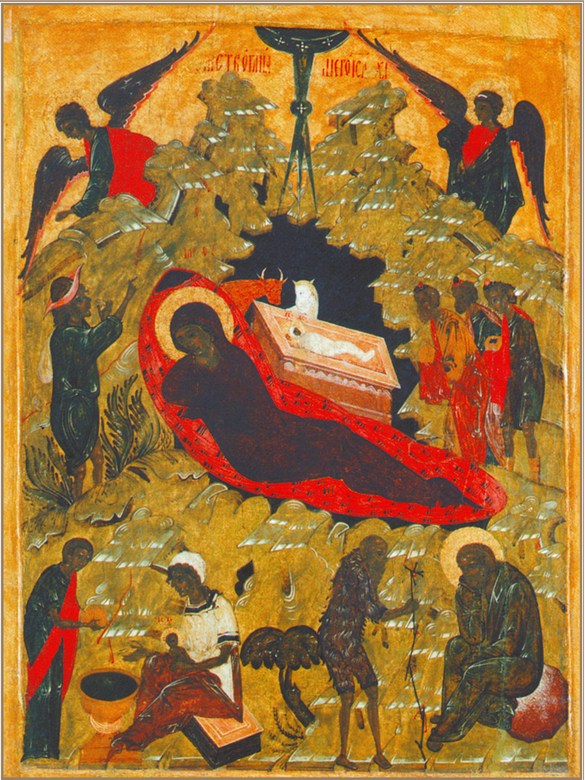

Рождество Христово. Первая половина XVI в.

Иконописец усматривает зарождение этой драмы в самом начале евангельского благословения, тотчас вслед за появлением первого весеннего луча Благовещения. Она происходит в душе Иосифа – мужа Марии.

Века проходили равнодушно мимо этого старческого образа: его почти не замечали, ибо внимание наблюдателей устремлялось к одному всепоглощающему центру – к чудесному рождению от Девы. Только иконопись русская, следуя весьма несовершенным образцам иконописи греческой, проникновенно заглянула ему в душу и совершила изумительное открытие. Эта иконопись, воспевшая счастье Иоакима и Анны, всем существом своим почувствовала, что в душе праведного Иосифа живет все то же человеческое, чересчур человеческое понимание любви и счастья, усугубленное ветхозаветным миропониманием, считавшим бесплодие за бесчестие. Тайна рождения «от Духа Свята и Марии Девы» в рамки этого понимания не умещается, а для ветхозаветного миропонимания это – катастрофа, совершенно невообразимый переворот космический и нравственный в одно и то же время. Как же вынести простой, бесхитростной человеческой душе Иосифа тяжесть столь безмерного испытания! В стране, где за бесплодие выгоняют из храма, голос с неба призывает его быть блюстителем девства обрученной ему Марии. Русский иконописец, у которого оба эти мотива сталкиваются иногда буквально на одной доске – в одной и той же иконе с событиями, прекрасно понимает, какая буря человеческих чувств должна родиться в этом столкновении Нового Завета с Ветхим. И вот, в древних новгородских и псковских изображениях жития Богоматери мы видим тотчас вслед за Благовещением изображение Иосифа наедине с Марией. В замечательной фреске Ферапонтова монастыря эта сцена так и называется – «бурю внутри имеяй».

Но еще замечательнее изображение этой бури в древних новгородских и псковских иконах Рождества Христова. В нижней части иконы, непосредственно под изображением Богородицы, лежащей на ложе, и яслей Спасителя, мы видим Иосифа, искушаемого диаволом во образе пастуха. Пастух указывает ему на кривую, суковатую палку; а Иосиф изображается на различных иконах то в состоянии тяжкого раздумья, то сомневающимся и как бы прислушивающимся к искусителю, то с выражением глубокого отчаяния и ужаса, – почти безумия6.

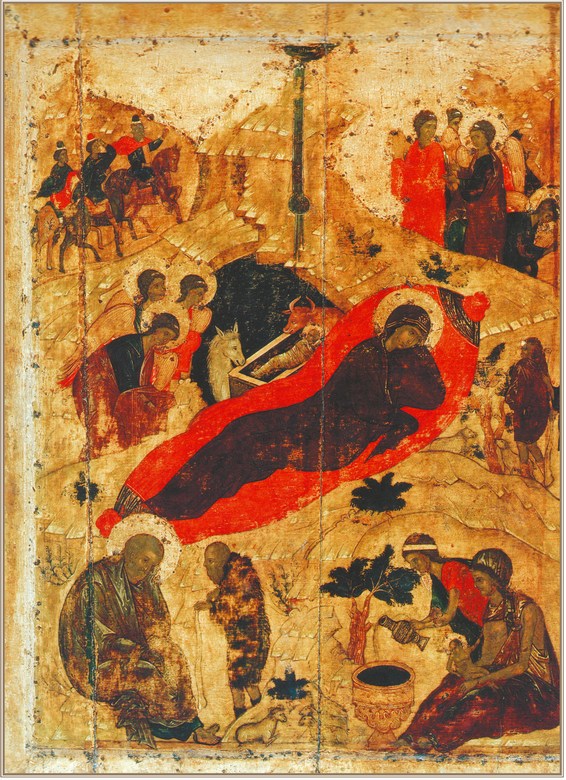

Андрей Рублев. Рождество Христово из праздничного чина. 1405 г.

Смысл этого искушения сводится к простому, мужицкому аргументу: «Как из этой сухой палки не может произрасти листвы, так и от тебя – старика не может произойти потомства» – так, по апокрифу, говорит диавол Иосифу. Иконописец знает, конечно, об откровении ангела Иосифу: «не бойся принять Марию, жену твою», но его жизненная мудрость ему подсказывает, что даже душа, услышавшая божественный глагол, еще не свободна от таких искушений. И чем бесхитростнее облик искусителя, тем неотразимее сила его простого житейского довода, порочащего Рождество Христово. Русская древняя иконопись это подчеркивает. С удивительным художественным тактом она умеет прикрыть бесовское личиной пастуха: диавольский характер инсинуации выдает себя в нем лишь подлым изгибом спины. Среди множества иконописных изображений на эту тему, с которыми мне пришлось ознакомиться, я знаю только одно (в главке московского Благовещенского собора), где у «пастуха» намечаются еле заметные рожки.

Здесь поразительна не только глубина проникновения в человеческую душу, но в особенности широта художественного обобщения и необычайная смелость крылатой мысли, которая поднимается в сверхвременную высь, а потому перелетает через века! В лице Иосифа иконопись угадала не индивидуальную, а общечеловеческую, мировую драму, которая повторялась и будет повторяться из века в век, доколе не получит окончательного разрешения трагическое столкновение двух миров, ибо она – всегда одна и та же. Уже шесть веков прошло со времени появления лучших новгородских изображений «Рождества», а сущность искушения не изменилась. На доводе пастуха утверждается в наши дни вся рационалистическая критика, неустанно повторяющая: нет иного мира, кроме видимого нами, здешнего, посюстороннего, а потому нет и иного способа рождения, кроме естественного рождения от плотских родителей.

«Зрак раба», прикрывающий явление Божества, остается, таким образом, неразгаданным по-прежнему, а вторжение потустороннего в наш мир вызывает все ту же бурю и бунт. Бурю эту с особой силой переживает всякий монах, ради Христа отрекающийся от всякой любви мирской; не потому ли она так непосредственно понятна и близка иконописцу?

Так или иначе, – в иконописи отражается та борьба двух миров и двух мирочувствий, которая наполняет собою всю историю человечества. С одной стороны, мы видим миропонимание плоскостное, все сводящее к плоскости здешнего. А с другой, противоположной стороны выступает то мистическое мирочувствие, которое видит в мире и над миром великое множество сфер, великое многообразие планов бытия и непосредственно ощущает возможность перехода из плана в план.

И может быть, самая трогательная, самая привлекательная черта тех иконописных изображений, где выразилось это понимание мира, заключается в любовном, глубоко христианском отношении к тому несчастному, который бессилен подняться духом над плоскостью здешнего. В лучших новгородских иконах «Рождества» Богоматерь смотрит не на Младенца в яслях: ее взгляд, полный глубокого сострадания, устремлен сверху вниз на Иосифа и на его искусителя.

В той жертве, которая требуется от Иосифа, есть предвкушение совершенной жертвы; в ней уже чувствуется зарождающееся в человеке горение ко кресту и пригвождение к нему всех его помыслов. В иконописи это предвкушение грядущего страдания, которое связывается с самым явлением в мир предвечного Младенца, изображается в другом образе, также весьма глубоком и значительном, – во образе Симеона Богоприимца. Поверхностное, житейское понимание христианского откровения видит в его возгласе – «ныне отпущаеши» только беспредельную радость человека, увидевшего близость спасения. Но иконописец, действительно принявший Христа в душу, смотрит глубже: он чувствует, как выстрадана та радость о спасении, которая совпадает с радостью человека о близости его земного конца. Он ощущает ту глубину скорби, которая заставляет принимать этот конец как избавление. И он понимает, что в устах Симеона «ныне отпущаеши» есть разрешение той бездонной глубины страдания, которая звучит в пророческих словах Богоприимца к Богоматери: «И тебе самой оружие пройдет душу». И оттого-то в лучших новгородских изображениях черты Симеона носят на себе печать сверхчеловеческой неизреченной скорби7.

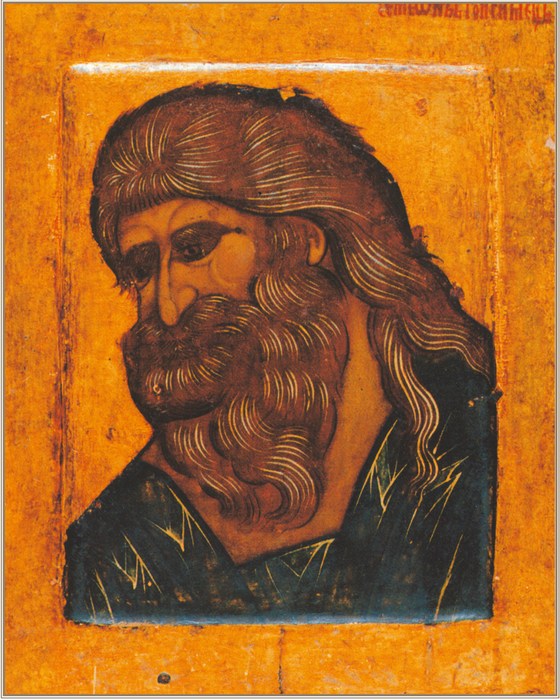

Симеон Богоприимец

Это – Симеон, провидящий крест. А потому, в сравнении с ним, скорбные фигуры, помещаемые иконописцем у подножия креста, несмотря на глубину чувства и высокие художественные достоинства соответствующих изображений, едва ли могут дать новые мистические откровения или указания. Новгородская живопись дала нам великие, гениальные изображения «снятия со креста» и «положения во гроб», о чем я имел уже случай говорить в другом месте8. Но по существу своему скорбь Богоматери и апостолов, изображенная на этих иконах, – та самая, о которой говорят и которую провидят скорбные черты Симеона. Эта скорбь – то самое горение ко кресту, которое зажигает сердца и тем самым готовит их к принятию солнечного откровения. При свете этого пламени открывается иконописцу Божий суд над миром. И в его изображении Божьего суда мы узнаем, как он воспринял это откровение; мы увидим, как сам он судит о мире.

V

Новгородские иконописные изображения Страшного суда дают нам возможность заглянуть в самые глубокие тайники духовной жизни «святой Руси» XV и XVII вв., проникнуть в самый суд ее совести. И ценность этих ярких, красочных изображений повышается тем, что в них человеческая совесть иконописца стремится угадать Божий суд не о каком-либо частном явлении, а о человечестве, как целом, более того, – о всем мире. Те образы, которыми он олицетворяет этот суд, превосходят глубиной и мощью самые вещие из человеческих слов.