Что такое хорошо

В эстетике Бергсона, в той или иной степени известной художникам 1920‐х, одним из источников смеха признавалось механическое начало, спроецированное на живое. Но, вызывая в массах смех, этот принцип вряд ли осознавался многими как опредмечивание человека, превращение его в вещь[119]. В российско-советской действительности, для которой вообще характерны безоглядные попытки практического воплощения разнообразных заемных теорий и мысленных схем, подобный подход художественно убедительно проводился в жизнь «левыми» авангардистами. Ну а после элитарно-авангардного освоения этого принципа – в развеселых окнах РОСТА, в «Цирке», в ФЭКСе и прочей кино- и теаэксцентрике – идеи овеществления человеческой личности и манипулирования массами с помощью дерганья за веревочки и закручивания гаек стали принципом социального устройства общества. Разумеется, проводить прямые аналогии было бы вульгарно, но, исходя из вряд ли оспариваемого ныне тезиса об упреждающем развитии идей в сфере художественного творчества, напрашивается вывод о том, что авангард в каком-то смысле и впрямь был впереди. Кстати, уместно вспомнить слова двух теоретиков – Е. Полетаева и Н. Пунина, сказанные в работе «Против цивилизации»:

Механизация социальной жизни, успехи естествознания и техники, распространение и укрепление в массах естественнонаучного мировоззрения в связи с прогрессивной дихристианизацией (так в оригинале. – Е. Ш.) общества, и освобождение умов от схоластических бредней постепенно сблизят человека с природой. ‹…› Более совершенный индивид будущего высококультурного общества будет чувствовать себя одним из необходимых звеньев и двигателей организованной им природы и сам будет автоматичен, как природа[120].

Весьма активным пропагандистом механизации людской природы был и поэт и теоретик Алексей Гастев, организатор Центрального института труда (1921) и автор термина «социальная инженерия» (который он, скорее всего, позаимствовал из работ американского законоведа и социолога права Роско Паунда или, что менее вероятно, непосредственно из книги американского социолога Эдвина Эрпа «Социальный инженер», 1911)[121]. Гастев выступал с идеей подчинения человека механизмам и полной механизации человека. Он верил, что революционный мир «родит новых существ, имя которым уже не будет человек»[122]. Об идеях Гастева одобрительно писал нарком просвещения Луначарский[123]. Показательно, что просвещенный авангардист Илья Эренбург думал об этом более прозорливо:

Бедные кустари, они бредят машиной, они тщатся передать ее формы в пластике, ее лязг и грохот в поэзии, не думая о том, что под этими колесами им суждено погибнуть. Машина требует не придворных портретистов, не поэтов-куртизанов, но превращения живой плоти в колеса, гайки, винты. Должны умереть свобода и индивидуальность, лицо и образ – во имя единой механизации жизни[124].

В свете всего сказанного слова из песни советских композиторов «стальные руки-крылья и вместо сердца пламенный мотор» представляются не просто поэтической красивостью (а точнее, некрасивостью), а неотрефлексированной интенцией. По всей видимости, это было стремление преодолеть коллизию биологическое – механическое, снять машинный ужас. С одной стороны, это достигалось в облегчающем смехе, а с другой – в добровольном переходе на позиции машины (на «рельсы индустриализации»), а заодно – в социальном плане – и на позиции порожденного машиной и приближенного к машине класса – пролетариата. Играя на грани подсознательных фобий (как тут не вспомнить Фрейда!), конструктивистская стратегия пыталась избыть эти фобии посредством освоения техницистского словаря образов или – что то же самое – остранения классических визуальных форм. Тот же Фрейд в 1919 году в статье в журнале «Имаго» писал, что один из наиболее надежных способов вызвать ощущение тревожащей странности – это создать неуверенность в том, является ли предстающий перед глазами персонаж живым существом или автоматом[125]. Одомашниванием автоматов, коль скоро уж они возникли, и занимались передовые художники. Детские игрушки, которым в силу их семиотического статуса условно придавался характер живого существования, были идеальным объектом для моделирования разных форм взаимоотношения живого и неживого. Детским вариантом мотива бунта машин служили многочисленные истории про бунт игрушек.

Ил. 13. Энгель Р. Золотые листья.

Рис. С. Вишневецкой и Е. Фрадкиной. М.: Изд. В. Ф. Мириманова, 1927. Обложка

Целенаправленное стремление эпохи к механизации натурального сочеталось с противоположным потоком – антропоморфизацией механического. В итоге традиционное сознание и традиционные сказки решительно изгонялись из жизни. Взамен сказки поощрялся и насаждался новый лирический герой эпохи индустриализации – машина, наделенная мифологизирующим народным сознанием антропоморфными чертами. Маленьким детям читали книжки про всякие механизмы и паровозы, а взрослые (или большие дети – вчерашние крестьяне, еще не вполне избавившиеся, по выражению Маркса, от идиотизма деревенской жизни) поверяли сердечные тайны неразлучному железному другу – «Станочек, мой станочек…».

Здесь уместно перейти наконец к новому аспекту нашей темы, а именно к так называемой производственной книжке для детей. В формально-художественном отношении лучшие работы иллюстраторов в этом жанре продолжают стилистику столпов авангардного искусства первой половины 1920‐х годов, к чьим именам мы обращались на протяжении этой главы. Независимо от количества сделанных книжек – а не у всех их было помногу – значение их работы несоизмеримо с рядовой квазихудожественной продукцией тех лет, которую я вообще не рассматриваю (десятки конъюнктурно-халтурных книжек А. Комарова, Б. Смирнова, А. Андронова, В. Денисова и мн. др., работавших у Н. Ф. Мириманова или гнавших «миримановщину», как выражались передовые критики, в иных издательствах)[126].

А о внедрении капли механицистско-техницистской закваски в тесто массовой детской «производственной» книги 1920‐х – начала 1930‐х годов пойдет дальнейший разговор.

Глава 2

Элементы конструктивистского проекта

Новые сказки

Итак, одно из важнейших в количественном отношении и, бесспорно, ведущее место среди детских книжек с середины 1920‐х годов заняла производственная книга. Этот большой жанр можно разделить на несколько более мелких тематических групп.

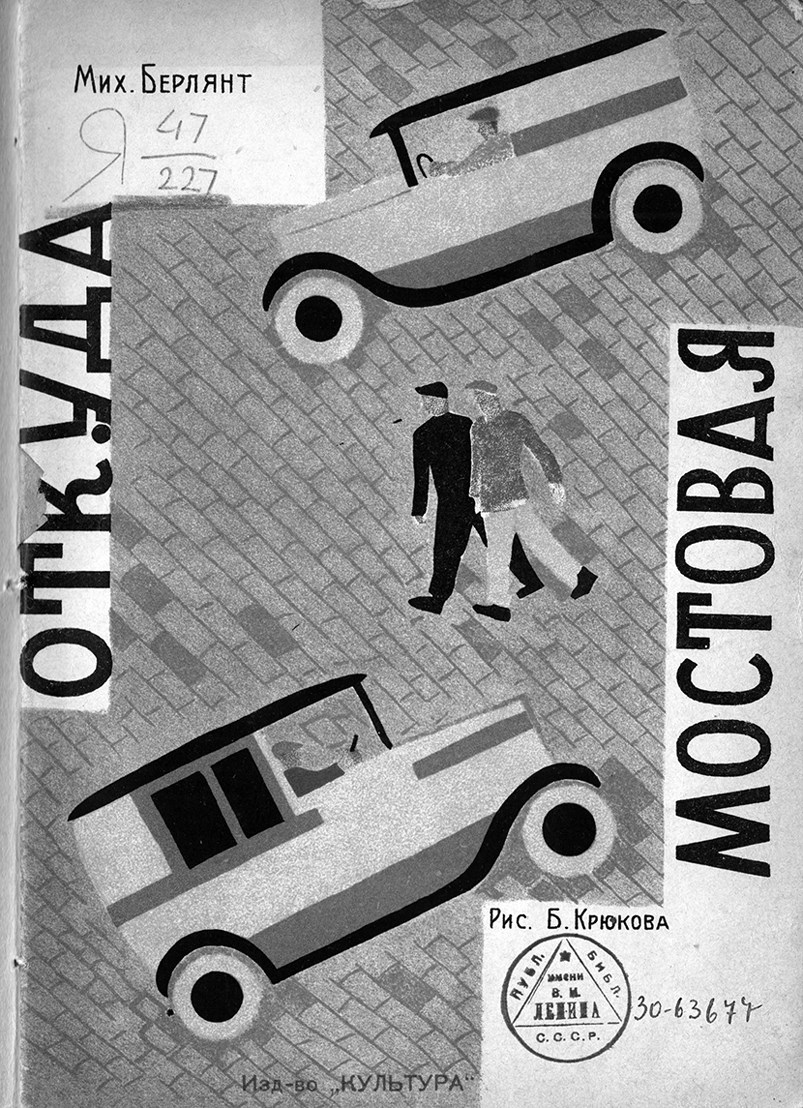

К первой относятся разного рода рассказы о том, как делаются те или иные вещи: «Откуда посуда»[127] и даже «Откуда мостовая» (ил. 14)[128], «О том, как приехал шоколад в Моссельпром»[129], «Как рубанок сделал рубанок»[130], «Кожа»[131], «Стол»[132].

Ко второй – рассказы о профессиях; типические названия, например, «Ваня-металлист»[133], «Ваня-кузнец»[134], «Вася-кожевник»[135], «Столяр»[136].

Ил. 14. Берлянт М. Л., Биргер Д. Откуда мостовая.

Рис. Б. Крюкова. Киев: Культура, 1930. Обложка

Третью группу составляют книги на разные индустриальные темы: «Домна»[137], «Как построили город»[138] и т. п.

К четвертой группе можно отнести рассказы о разных машинах;

в пятую я выделяю самого главного героя литературы тех лет – паровоз;

в шестую – множество книг, связанных с авиацией;

а седьмую, небольшую, но характерную, составляют книги про фабрики-кухни.

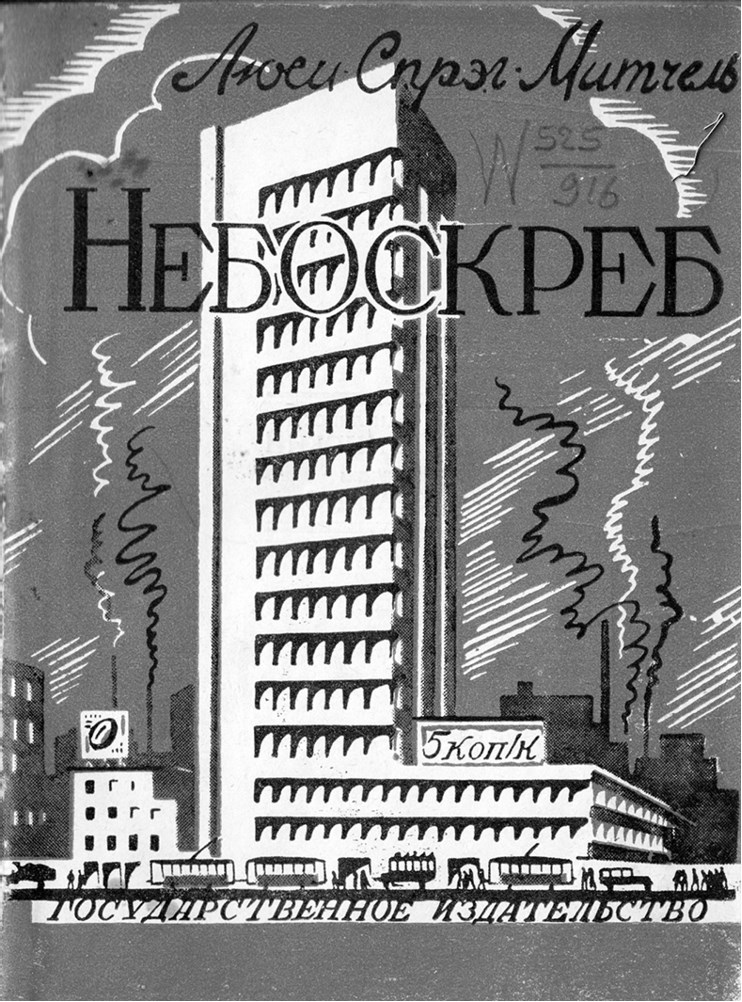

Классификация эта носит прикладной, рабочий характер и не является канонически незыблемой и завершенной. Вышеназванная тематика в определенной пропорции по отношению к традиционным детским сюжетам присутствует и в литературе других современных обществ. Например, в Америке известным популяризатором техники и рассказчиком о разного рода городских прелестях была Люси Спрэг Митчелл (ее охотно переводили во второй половине 1920‐х в СССР и издавали в дешевых сериях «Библиотечка детского сада» или «Дешевая библиотека для детского и младшего возраста»). Достаточно назвать ее книжки в переводах В. Федяевской или С. Шервинского «Как вода попала в ванну» (М.: Госиздат, 1928; рис. Е. Мельниковой), «Песенка нового паровоза» (М.; Л.: Госиздат, 1925), «Небоскреб» (М.: Госиздат, б. г.; рис. И. Француза, ил. 15) или «Как Боря гулял по Нью-Йорку» (М.: Госиздат, б. г.). Последняя книжка поразительна тем, что в ней рассказывается о девятилетнем русском мальчике, который совсем маленьким уехал из России с родителями в Америку и теперь радостно гуляет по Нью-Йорку, любуясь на небоскребы и созерцая лебедей в пруду в Сентрал-парке. Каким-то образом во второй половине двадцатых такая эмигрантская история про счастливое американское детство проскочила через цензуру. Впрочем, издание было дешевым, а картинки В. Баюскина – художественно невыразительными.

Ил. 15. Митчель Л.-С. Небоскреб.

Рис. И. Француза. М.: Госиздат, б. г. Обложка

В раннесоветской же социальной модели эта тематика заняла чрезмерно доминирующее место. Производственно-индустриальные книжки должны были заменить старозаветные сказки. Чуковский в книге «От двух до пяти» вспоминал, как он в те годы пришел в детский дом: «В сумке у меня были любимые: „Гулливер“, „Сказки Гриммов“, „Конек-горбунок“. Я хотел подарить эти книги ребятам, но высоколобый перелистал их небрежно и, скучая, отодвинул от себя. „Это нам ни к чему, – сказал он. – Нам бы о дизелях или радио“».

Феномен революционной борьбы со сказкой во второй половине 1920‐х годов достаточно хорошо известен. Одним из первых, в 1919‐м, выступил С. Полтавский, саратовский эсперантист и вегетарианец, впоследствии автор жуткой книжки «Детки-разноцветки» (см. в честь ее названный раздел), а еще позже, в 1933–1935 – заключенный строитель БАМа. В книге «Новому ребенку новая сказка. Этюд для родителей и воспитателей» он доказывал на 112 страницах, что сказка есть «символ грубых языческих суеверий, культа физической силы, хищности и пассивного устремления от живой жизни с ее насущными требованиями в область мечтаний»[139].

Во множестве статей и выступлений, например в сочинении Э. В. Яновской с риторическим названием «Нужна ли сказка пролетарскому ребенку?», убедительно доказывалось, что сказка пролетарскому ребенку не нужна совершенно. «Мы конкретно подходим к полному разрушению сказок и всей буржуазной детской литературы»[140]. Многолетнему поношению за сказки подвергался Корней Чуковский, по поводу которого критики придумали выражение «чуковщина». Клавдия Свердлова писала в статье под таким названием: «Говоря о детской игрушке, вздыхая о лубке, в котором ребенок представляет себя едущим не на коне, а обязательно на петухе или козе, они ни звука не говорят о механизированной игрушке, познавательная ценность которой в том, что она знакомит ребенка с явлениями, с которыми он сталкивается в нашей жизни, при нашей установке на машину»[141]. Но еще раньше через газету «Правда» «Крокодила» заклеймила Крупская[142].

Чуковский, не выдержав травли, в конце 1929 года выступил с заявлением в письме в газету: «Я писал плохие сказки. Я признаю, что мои сказки не годятся для строительства социалистического строя. Я понял, что всякий, кто уклоняется сейчас от участия в коллективной работе по созданию нового быта, есть или преступник, или труп. Поэтому теперь я не могу писать ни о каких „крокодилах“, мне хочется разрабатывать новые темы, волнующие новых читателей. В числе книг, которые я наметил для своей „пятилетки“, первое место занимает теперь «Веселая колхозия»[143].

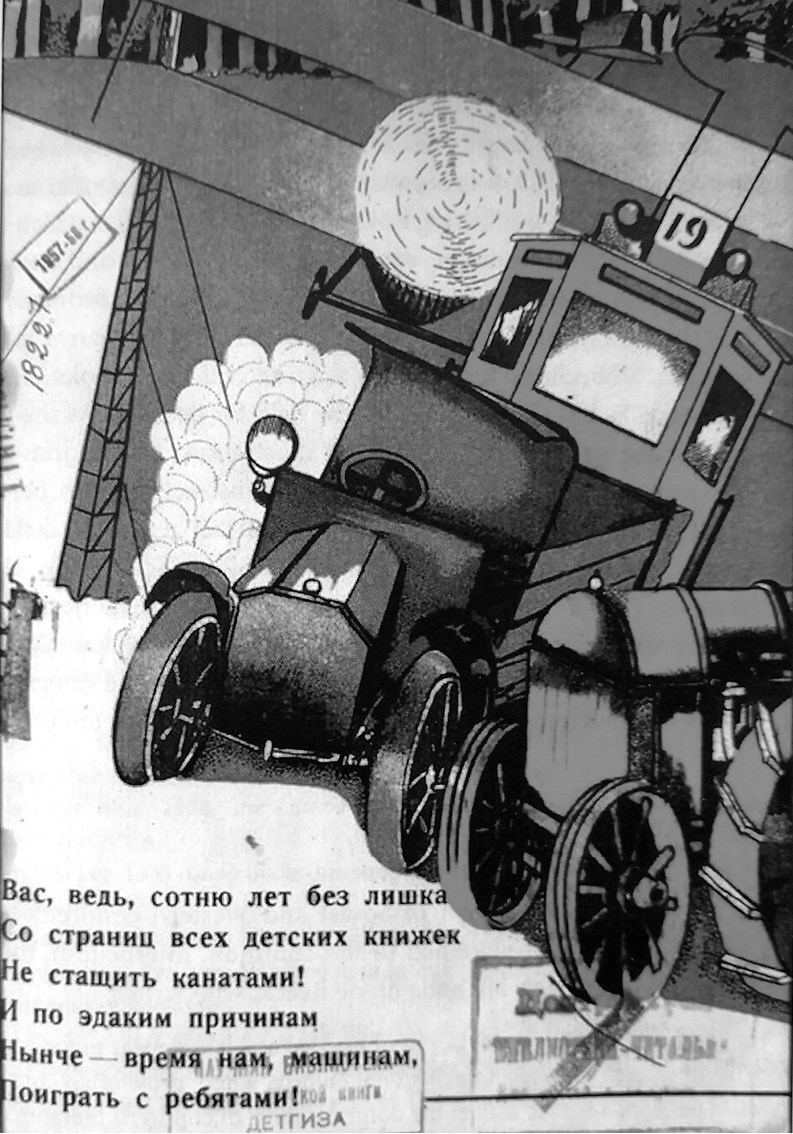

Николай Агнивцев напрямую обращался к героям старых детских сказок (ил. 16):

Вас ведь сотню лет без лишкаСо страниц всех детских книжекНе стащить канатами!И по этаким причинамНынче – время нам, машинам,Поиграть с ребятами![144]

Ил. 16. Агнивцев Н. Я. Твои машинные друзья.

Рис. А. Ефимова. Л.; М.: Радуга, 1926

Получается, что за возможность «играть с ребятами» шла борьба – старых и новых – и новые эти были машины и их трубадуры. На следующей странице Агнивцев прощально перечисляет и старых – и делает это, похоже, не без некоторой к ним жалости:

Прощайте, котята,Цыплята,Щенята,МартышкиИ мышки!Вот –В детские книжкиИдетВ свой черед –Машинный,Пружинный,БензинныйНарод!– Вот!Здравствуйте![145]Борьба старых сказок и новой книги наглядно, ярко и броско выражена в плакате, который сочинили («разработали») сестры Чичаговы и примкнувшая к ним А. Гелина; он был напечатан в Ростове в середине 1930‐х тиражом 3000 экземпляров (ил. 17). В левой части на черном фоне представлены Баба-яга, Змей Горыныч, придурковатого вида Иван Царевич и Василиса Премудрая, старик с корытом (но без старухи), конек-горбунок и, разумеется, несчастный чуковский крокодил в шапке и пальто с картинки Ре-Ми; «Мистику и фантастику из детской книги ДОЛОЙ!!» – гласит подпись. В правой части на красно-белом фоне размещены новые образы: огромный Ленин, который, кажется, руками запускает самолеты, как Зевс – перуны, пионеры, октябрята, – и все это оснащено надписями «труд, борьба, техника, новый детский быт» и венчается текстовкой: «Новая книга поможет воспитать новую смену».

Однако то, что казалось лихим революционерам-педологам разрушением сказки, было всего лишь заменой одних сказочных сюжетов и их героев на другие, не менее фантастические. Сознательное насаждение классовой идеологии неизбежно трансформировалось в бессознательное порождение новой социальной мифологии. Структура мышления борцов за новый мир и новые сказки вряд ли претерпела радикальные изменения, в основе ее лежали едва ли не фольклорные мифопоэтические модели порождения текста. Основаны они были на некритической и своего рода религиозной вере в торжество социального переустройства при посредстве правильной теории и передовой техники. И как всякая религия нуждалась в чуде, так и конструктивистски-социалистическая вера объявляла чудесами всяческие машины и приспособления, приближавшие материалистический рай, в коем каждому было обещано все, что угодно, – «по потребностям» (или на первое время – «по труду»).

Ил. 17. Чичаговы Г. Д. и О. Д., Гелина А. Даешь новую детскую книгу. Плакат. Ростов, б. г.

Показательны в этом отношении и вполне традиционные названия детских книг типа «Семь чудес» Маршака (с иллюстрациями М. Цехановского). В ней живописуются чудеса того же рода, что и народные чудо-меленка, чудесный горшок (сам по себе варящий бесконечную кашу), ковер-самолет и т. п. Характерно и количество чудес, соответствующее устоявшемуся в древности канону. Но среди современных чудес света первое место занимал, конечно, паровоз – о паровозе вообще дальше разговор пойдет особый. Среди прочих технически-конструктивистских чудес отметим чудо шестое – печатную машинку. Картинка Цехановского к этому сюжету среди разных деталей изображает и пишбарышню, в кокетливой позе изогнувшуюся над машинкою «Мерседес». Особенность иллюстрации в том, что это четко-силуэтное литографированное изображение на желтом фоне повторяется подряд три раза[146]. Эта мультиплицированная шеренга начисто снимает остатки индивидуализма в изображении человека и выглядит апофеозом машинизированной обезличенности. Забавным образом эти пишбарышни воспринимаются прообразом поп-артистской иронии, вызывая в памяти множество Мэрилин Монро Энди Уорхола. Этот же прием использован Цехановским и в книге «Топотун и книжка», где три работницы типографии, склонившиеся над машинами, представляют собой одну трижды репродуцированную фигуру без лица. На весьма любопытной книжке про робота Топотуна я остановлюсь подробнее позже, а здесь уместно отметить, что в приеме механического размножения персонажа у Цехановского[147] можно видеть две импликации: на уровне социальном это конструктивистское стремление к американизированному размеренно-конвейерному труду, а на уровне семиотическом – этап перехода к поэтике мультипликации, каковой переход Цехановский через пару лет и сделал.

В завершение этой главки остается назвать еще две специфически новые жанровые разновидности детских книг 1920‐х годов, которые, хотя и в более сжатой по сравнению с производственной книгой форме, будут затронуты в нашем тексте. Это книги о революции и социальной борьбе (в эту группу входят и сказки о борьбе с буржуями, и многочисленные «бунты игрушек»), а также интернациональная тема (отчасти она заменила традиционные путешествия героя в сказочные страны и его подвиги в иноземных краях, а отчасти переплетается с темой социальной борьбы и импорта революции). Интернациональную тему мы рассмотрим чуть позже особо, а ярким примером «войны игрушек» может служить книга под одноименным названием Н. Агнивцева (М.: Издание общества «Друзья детей», 1925, ил. С. Мальта). На ее обложке дети (игрушки вроде солдатиков) в красноармейских шлемах и с красными знаменами маршируют под грохот барабанов. Сначала там игрушки-буржуи спихивают со стола игрушек-пролетариев, но в последующей войне классово правильные игрушки побеждают.

Положительный герой

Кроме демонстрации чудо-машин и обслуживавшего их обезличенного персонала большое место в книгах 1920‐х годов занимало изображение положительного персонажа. Создание нового героя, действующего активно и социально правильно, составляет существенную сторону поэтики того времени. Составными элементами образа нового героя, которые мы ниже рассмотрим, были следующие: происхождение героя; его имя; внешние характеристики (способы типизации); подвиги-приключения героя; его бытовые занятия-поведение (спорт, игры и т. п.).

Новыми положительными героями детских книжек были обычно сознательные ребятишки типа упоминавшегося Вани-металлиста, или Мая и Октябрины[148], или Владленаспортсмена[149] (новые святцы были в большом ходу[150]), или, скажем, «товарища Чумички». Последний персонаж во исполнение идеи правильного пролетарского происхождения рождается не просто в семье рабочего, но непосредственно на рабочем месте – у горна (где папаша ковал счастия ключи и, видимо, отвлекся на личную жизнь):

У рабочего Семена,У работницы МатреныТридцать восемь лет подрядВовсе не было ребят.Как-то вечером у горна,Где валялся уголь черный,Услыхал кузнец СеменТихий стон.То ль мышонок, то ли птенчик,То ли маленький младенчик…[151]

Ил. 18. Андреев М. И. Брат и сестра.

Рис. А. Радакова. Л.: Издание Центросоюза, б. г.

Чудесному появлению на свет (уместно вспомнить фольклорный мотив рождения героя от стариков-родителей) соответствуют и чудесные похождения, убеждающие читателя в превосходстве маленького пролетария, самозародившегося от искр революционного труда. Этот лихой чумазый гомункулус создан для того, чтобы исполнять волю пославшего его, то есть он подобен механическому автомату, запрограммированному на ограниченный ряд операций. Об этом прямо заявляет и сам его литературный родитель Волженин, бросая такой зажигательный клич:

За работу, за науки,Ильича лихие внуки!Дорог нам завет его,Во – и больше ничего![152]Кстати, мифологический образ стариков-родителей накладывается здесь на столь же сказочный образ бездетного деда. В заключительной строке «во – и больше ничего» слышится бесшабашно бодрая, но вряд ли осмысленная проговорка религиозного смысла революционного строительства. Исполнить завет – и больше ничего. Что кроме того – то от лукавого. Роль товарищей Чумичек (то есть породителей этих персонажей) была в этом чрезвычайно велика[153]. Они отрабатывали социальный заказ, о чем прямым текстом писалось в программных статьях типа «Детская литература в реконструктивный период»:

В период социалистической реконструкции, в период обострения сильнейшей классовой борьбы, когда в многомиллионной стране происходит окончательная ликвидация остатков капитализма и радикальная перестройка не только всех отраслей хозяйства, но и того человеческого материала (курсив мой. – Е. Ш.), который это хозяйство перестраивает, в этот период задача подготовки кадров строителей социализма имеет особенно большое значение[154].

В рассуждениях о человеческом материале бригада педологов-просветителей опиралась, если помнит читатель, на хронологически предшествовавшие им манифесты и программы художников-конструктивистов.

Отношение к детям как к человеческому материалу и подготовка детей в качестве кадров строителей коммунизма предполагали и конструктивистский подход к искусству для детей: четкость, гладкость, однотонность, отсутствие психологизма, индивидуального начала. В галерее детских портретов (впрочем, нимало не портретов, а типизированных изображений) четко прослеживаются перечисленные выше закономерности.

Фигурки детей нередко монументализированы. Они даются с точки зрения снизу, на фоне низкого горизонта. Таков, например, рисунок на обложке книжки «На заводе» с рисунками (литография) В. М. Каабака[155]. Крестьянского вида угловатые мальчик и девочка изображены на фоне заводских конструкций – высоких арок, станков и труб. Ранее сходную монументализированную фигуру пионера на фоне фабричных труб изобразил Кустодиев в книжке «Большевик Том»[156]. Гиперболизация облика маленьких строителей новой жизни достигается обычно не их большими изображениями на странице, а ракурсами, точкой зрения, композиционным размещением, и подкрепляется сюжетной литературной основой. Так, например, в книжке «Маляр Сидорка»[157] героя «зацепил аэроплан» и он нечаянно полетел на нем в Индию. А в Индии:

Увидали все Сидорку,Кисть и с краскою ведеркоИ сказали, наклонясь:– В красный цвет нас перекрась!Свое желание звери (а просили о перекраске именно они) мотивируют революционной сознательностью и усталостью от жизни в досоциалистических джунглях:

Вот и слон, главу склоня,Просит: «Выкрась и меня!Я облез и грязно-сер,Крась под цвет С. С. С. Р.»Обращает внимание то, что дважды в этих двух четверостишиях звери обращаются к Сидорке, склоняясь перед ним. Такой расклад – туземное зверье склоняется перед белым социалистическим сагибом – был парадигматичен для трактовки интернациональной темы в детских книжках 1920‐х годов, о чем мы еще будем говорить особо. Лихой и смахивающий на веселого трубочиста Лебедева маляр Сидорка огромной кистью малюет зверям пятиконечные звезды на лбу. В этом акте можно видеть революционное миропомазание – новую религиозную процедуру приобщения к новому миру. Спустившийся сверху (с неба!) маляр Сидорка выступает репрезентантом высшего порядка и строителем новой жизни, которую он, впрочем, не столько строит, сколько рисует – и в этом выступает в качестве художника-конструктивиста! Сниженность эстетического статуса – маляр[158], а не художник – соответствует детской спонтанной неумелости в противоположность взрослому профессионализму.

Детские персонажи вообще представляют удобный повод для экспликации революционно-созидательных идей, которые чаще всего оказывались тотально деструктивными в воплощении. В оболочке детской несмышлености и шаловливых игр типологически сходное взрослое и вполне серьезное моделирование жизни выглядело не столь пугающим.

Так, в пандан к песне «Мы кузнецы, и дух наш молод» возник удалой персонаж Ваня-кузнец (автор текста И. Мукосеев, ил. В. Конашевича. М.; Л.: ГИЗ, 1927). Рисунки Конашевича здесь не столь интересны и красноречивы, как текст И. Мукосеева. В его стихах маленький мальчик взялся за молот, и:

Грянул молот, словно гром –Искры брызнули дождем,Жмутся люди по углам.Дзинь-бум! Бум-бам!..Как люди ни жались, Ваня немедленно подпалил всех революционными искрами: пастуха (бывшее начальство неосмысленного народа), бабку Фёклу и деда (неисправляемый старый мир) и даже козла («не носил бы смолоду этакую бороду» – что, видимо, намекает на попа) и пр. Мировой пожар охватил уже одну отдельно взятую кузницу,

А Ванюша знай кует –Только песенки поет.Дзинь-бум!.. Не могу…Расступись! Обожгу!..[159]Традиционная мифологическая роль кузнеца-строителя здесь перевернута. Маленький кузнец предстает в качестве разрушителя и не может остановиться, действуя по схеме «до основанья, а затем».

Тот же Иван Мукосеев сочинил через год другую историю про маленького умельца – «Как Сенька Ёжик сделал ножик»[160]. Эта книжка относится к жанру «как что сделано» и описывает производственный процесс изготовления ножа. (Ножики вообще были популярны в детской литературе тех лет – например, книга «Карманный товарищ» М. Ильина с ил. Цехановского.) Иллюстрации В. Васильева к «Сеньке Ёжику…» вполне добротны конструктивистски – это плоскостные литографии, на коих представлено обилие машин и станков; лаокооново переплетение приводных ремней; смело идущие в ногу мелкие фигурки пролетариев. После подробного описания того, как мальчик сделал себе на заводе нож, заключительные строки книги звучат торжественным вагнеровски-мистериальным финалом: