Что такое хорошо

Спустя недолгое время истина, глаголавшая устами младенцев и образами художников-провидцев, обрела характер и размах государственной политики. Левые агитаторы возглашали: «Ваше слово, товарищ маузер»; им вторили крестьянские дети: «Я боюсь, когда из нагана пуляют, а сам не боюсь, дали б пульнуть»[90]. Стоит ли удивляться, что третий акт наступил очень быстро и все висевшие на стенах ружья начали беспорядочно палить и в художников-пачкунов, и в прочее прогрессивное человечество, и в просто затесавшийся на столбовой дороге социализма народ.

Вернемся от наших генерализаций к работам Лебедева. Хронологически его деятельность в детской книге следует непосредственно за первыми опытами Лисицкого, а значение Лебедева для советской детской иллюстрации соизмеримо со значением Лисицкого. По степени же его непосредственного воздействия – и как художника, и как администратора – он значительно Лисицкого превосходит. Влияние Лебедева во многом определило поэтику передовой советской иллюстрации 1920‐х годов.

Фигура Лебедева является парадигматичной для советского «левого» художника. Его работы за тридцать лет, с начала 1920‐х до начала 1950‐х годов, отражают сложную внутреннюю эволюцию, которая, как правило, соответствовала колебаниям линии партии[91]. Многие его вещи столь несхожи между собой, что выглядят как произведения разных художников.

Случилось так, что Лебедев участвовал в самой первой книжке для детей, вышедшей при советской власти. Это был сборник «Ёлка» (Пг.: Парус, 1918), сформированный еще до Октябрьского переворота. Сборник не отличался ни цельностью, ни особыми художественными достоинствами, являя собой довольно средний уровень профессионально-ремесленной продукции того времени, но рисунок Лебедева выделялся на общем фоне. Это было изображение трубочиста, и вот что писала о нем сочувственная критика через десять с небольшим лет:

Первый реальный образ в детской книжке за много лет – белозубый и черномазый трубочист В. Лебедева. Жизненно-веселый, построенный простыми, крепкими линиями, с метелкой под мышкой, с бубликом в прекрасно нарисованной руке, он почти ошеломляет своей конкретностью среди худосочного узора других страниц[92].

Нельзя сказать, что узор других страниц был слишком худосочным, но лебедевский персонаж и впрямь способен был ошеломить. Он явился своего рода провозвестником будущего, возвестив эру пришествия чумазого. Все, что говорит о нем критик, можно считать эмблематическим для нарождавшейся революционно-советской ментальности: белозубость и черномазость предвещали пристрастие к негритянской теме, столь характерное для коминтерновской мифологии; веселость и простые, крепкие линии так же почти исчерпывающе характеризовали нового положительного героя. В наличии и революционная метла, и даже бублик «в прекрасно нарисованной руке» своей дыркой намекал на дальнейшее развитие авангардного дискурса – в эстетическом и социальном планах. Трубочист Лебедева выглядел торжествующим наследником «Его величества пролетария всероссийского» с устрашающего журнального рисунка времен первой русской революции[93].

В годы Гражданской войны Лебедев активно работал в Петроградских окнах РОСТА, создав около шестисот плакатов из тысячи выпущенных за два года в Петрограде. Благодаря этой работе и общим устремлениям времени, его манера приобрела плакатную лаконичность примитивистски-кубистического свойства. Из сохранившейся примерно сотни плакатов о лебедевском художественном стиле и идейном содержании дает представление композиция «Эх, горит мое сердечко». На детски-лубочные картинки там ложится по-детски бесхитростный текст солдатика, вернувшегося с фронта домой: «Истомился, измотался, обогрей, милашечка». Милашечка же, полная революционной сознательности, отвечает: «Пусть тебя обогревает по заслугам Губчека». Рвано-резаная фактура этих плакатов соответствовала на ином уровне порвавшимся человеческим связям; в зрелой фазе этого стиля по прошествии немногих лет были созданы Любовь Яровая и Павлик Морозов[94].

В 1921–1922 годах Лебедев примыкал к Объединению новых течений в искусстве, общаясь с Малевичем, Матюшиным, Татлиным, Лапшиным и Пуниным. Формальные принципы, усвоенные при работе с плакатами, получили дальнейшую конкретизацию и отточенность. Разорванность тел и предметов, отсутствие фона или пейзажа или иных чисто декоративных элементов оформления страницы в «Слоненке» и последующих работах Лебедева передает ощущение безвоздушности, отсутствия среды обитания, то есть подсознательно ощущавшихся последствий революционной ломки. Разъятые фрагменты и обломки на девственно чистой доске еще предстояло складывать.

Живая машина: Лебедев продолжается

Детская литература с концом Гражданской войны и с началом нэпа стала понемногу восстанавливаться. В 1923 году возник ежемесячный журнал «Воробей», переименованный в 1924‐м в «Новый Робинзон», который выходил еще около года. В нем еще участвовали старые авторы, как Мария Бекетова или Поликсена Соловьева (Аллегро), но в основном его делали новые люди, определившие вскоре облик советской детской литературы: Самуил Маршак, Борис Житков, Виталий Бианки, Михаил Ильин, Евгений Шварц и др. Художественной редакцией журнала заведовал Николай Лапшин – одна из ключевых фигур в конструктивистской производственной книге 1920‐х годов. Постоянным иллюстратором была Вера Ермолаева.

Любопытно название «Новый Робинзон» – издатели журнала чувствовали себя пережившими кораблекрушение и выброшенными на необитаемый остров. «Ну, а вся наша теперешняя жизнь? Разве она не робинзоновская? Конечно, она – робинзоновская»[95]. Строить формы жизни, литературы, искусства необходимо было с нуля[96]. Впрочем, робинзонада была лишь отчасти вынужденной. Вполне сознательная интенция «преодолеть традиции детской книги и создать для советских детей литературу совершенно нового типа» (как Партия!) вдохновляла усилия Маршака и его команды[97]. В конце 1924 года возник Детский отдел Государственного издательства, и Маршак возглавил его Ленинградское отделение. Вскоре он пригласил Лебедева в Детотдел заведующим художественной редакцией[98]. Началось их активное сотрудничество, продолжавшееся много лет.

Впрочем, это сотрудничество началось еще с совместной работы в частном ленинградском издательстве «Радуга» под руководством директора Льва Клячко (1873–1934), энергичного предпринимателя с неплохим вкусом и деловой хваткой. Основать детское издательство Льву Клячко, известному до революции своими фельетонами в газете «Речь», посоветовал Корней Чуковский. Он же позднее, в минуту раздражения и фрустрации, не раз награждал Клячко довольно сильными эпитетами в своем дневнике[99]. С начала 1923 года (хотя на первых книжках значится 1922) по 1930‐й, когда госструктуры принудили «Радугу» к закрытию, в ней вышло около четырехсот книг. Там в середине и во второй половине 1920‐х годов вышло несколько книжек Маршака – Лебедева, прочно вошедших в инновационный архив книжной графики раннего советского периода.

В книжках «Багаж», «Цирк», «Мороженое», «Вчера и сегодня» содержится еще больше, чем в манифестном «Слоненке», плоскостной плакатности и разорванной фрагментарности мира вещей и людей[100].

Ил. 6. Марка издательства «Радуга»

Ил. 7. Марка издательства «Молодая гвардия»

Яркие, геометрически четкие заливки цветом (литографская печать) образовывали схематичные фигурки, лишенные среды обитания, то есть окультуренного пространства. Это было манифестацией мировидения, диаметрально противоположного жизнестроительной эстетике модерна рубежа веков с его насыщенным до вязкости чувством среды и вовлеченности предмета в пронизанное силовыми линиями тотальных взаимосвязей пространство. Есть свои сугубо текстовые, семиотические, а также психологические резоны, почему на смену теплому, биологизирующему, похвалявшемуся своим мистическим иррационализмом модерну пришел холодный, механистический и декларативно-рассудочный (по крайней мере, интенционально) конструктивизм. Этот конструктивизм в принципе не может быть понят вне контекста нивеляторско-пауперической борьбы против буржуазного уюта, и тексты Лебедева – Маршака наглядно это борцовское качество демонстрируют[101].

Ил. 8. Зонненштраль Е. М., Кузнецов К. Я печатник. М.: Молодая гвардия, 1932. Обложка

В «Багаже» издевка над старорежимными частновладельческими пережитками выражена на внешнем уровне в многажды повторяемом перечислении: «Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка…» В книжке «Вчера и сегодня» старый обывательский «вещизм» и новая социалистическая «вещность» вступают в спор непосредственно. В этом сатирическом диалоге электролампочка спорит со свечкой, печатная машинка – с пером и чернильницей, водопровод – с коромыслом и ведрами[102]. «Замысел поэта и художника можно назвать в известном смысле программным для детской литературы, создаваемой в 1920‐х годах», – писал искусствовед Петров в монографии о Лебедеве – и был прав[103]. В борьбе старого и нового участвуют и цвет (соответственно, черный и красный), и линия (точнее, вялые тонкие кривые линии для старого и сплошные однородные плоскости для нового), и противопоставление хаотичной неорганизованной графики мощным цветовым заливкам. По красным буквам «Сегодня» на обложке энергично маршируют репрезентанты современности: четкие, ярко раскрашенные фигуры электрика, водопроводчика и девушки с пишущей машинкой (таскать последнюю было, вероятно, не легче, чем отбойный молоток, который отнимал у метростроевки галантный Пастернак; не столь галантный Лебедев зачем-то выдал в дорогу пишбарышне орудие производства). Индивидуальная характеристика персонажей отсутствует начисто, фигуры лишены даже лиц и выступают согласно левым маршем. Здесь уместно вспомнить пассаж о Лебедеве и его работе из статьи его современника:

Ил. 9. Зiян М. (переклада Г. Коваленко).

Рис. А. Мартинова. Ранiш i тепер. Одесса: Книгоспiлка, 1930 (?). Обложка

Когда уясняешь отношение Лебедева к своей работе, когда наблюдаешь его в мастерской, кажется, что находишься около аппарата, живой машины, которая смотрит на окружающий мир, берет из него нужный ей материал и, перерабатывая, дает в художественном оформлении продукцию столь же жизненную, как и тот мир, из которого она получила свое начало[104].

Тот же Петр Нерадовский подметил впервые другой важный аспект поэтики Лебедева – серийность, при которой каждая отдельно взятая композиция теряет свое самоценное значение: «Оторванные, отдельные его рисунки утрачивают то значение, которое они приобретают в массе»[105]. В отказе единичному и индивидуальному в самоценности, в последовательном отказе от единичного в пользу массового можно видеть типологическое соответствие лебедевской поэтики текста генеральной стратегии авангардно-революционного дискурса на самых разных уровнях. При этом, становясь элементом массы, индивид терял лицо и приобретал не свойственные живому очертания и пластические характеристики. Сохранились свидетельства детей двадцатых годов о «Багаже»: «Вот так барыня, больше извозчичьей повозки, она не сидит, вылезла как деревянная»; «Смотри, ноги оторвались», «Кто рисовал? Как плохо…»[106].

Глубоко показательно, что в те же годы – вторая половина 1920‐х – Лебедев создал сотни графических листов в серии «Балерины». На первичном визуальном уровне они ни по технике (тушь, ламповая копоть, кисть), ни по пластическим характеристикам нимало не похожи на плоскостные и геометризованные литографии из детских книжек. Тем не менее можно считать два эти вида его текстов разновидностями единого дискурса конструктивистской поэтики. В балеринах Лебедев нашел вожделенный механицизм. Приведу высказывание апологетического критика, которое достаточно красноречиво, чтобы нуждаться в комментариях:

Тонкий и пластический организм с его подвижным костяком, играющей мускулатурой, способный на быстрые повороты, на упругое сопротивление ‹…› он развит, м. б. немного искусственно, но зато выверен и точен в движении, можно быть уверенным в том, что эта совершенная модель скажет о жизни больше, чем всякая другая, потому что в ней меньше всего бесформенного, несделанного, зыблемого случаем[107].

C лебедевскими плоскостными цветными литографиями перекликаются детские иллюстрации таких художников, как Петр Митурич, Борис Григорьев или Владимир Татлин. Весьма несхожие ни с Лебедевым, ни друг с другом в своих личных манерах, они обнаруживают глубинное сродство в том, что называют стилем времени. И «Сказ грамотным детям» Митурича (Пг.: Изд. Отдела ИЗО, 1919), и «Детский остров» Григорьева на стихи Саши Черного (Берлин, 1922), и завершающие десятилетие рисунки Татлина к Хармсу объединяет некий «левый примитивизм».

Точный и лаконичный рисунок тушью Митурича[108] перекликается с упрощенным рисунком Григорьева, сделанным мокрой тушью и оживленным боковою гранью карандаша, что имитирует зернистую фактуру рисунка углем[109]. Фигуры и предметы даны крайне обобщенными силуэтными линиями без пространственной моделировки. Из всего разнообразия ракурсных форм движения объекта в пространстве комбинируются некие усредненно-схематичные позы и образы, имеющие привкус манекенности[110]. Еще более это присуще татлинским персонажам, которые лишены обычной, связанной с анатомией пластики человеческого тела, а вместо этого подчеркнуто угловаты и непластичны, нелепы в силу неопределимости выражения их лица, которые все воспроизводят один схематично-безжизненный тип. Эти образы восходят к живописным опытам Татлина 1910‐х годов, когда он писал кубистические фигуры без лиц. Они типологически близки к персонажам Джорджо де Кирико – угловатым манекенам, разгуливающим по безвоздушному пространству мертвых городов, – к некоторым работам Пикассо и вполне вписываются в основное русло международной визуальной стратегии тех лет. Герои Татлина (точнее, его графический парафраз персонажей хармсовского мира) живут в мире, лишенном устойчивости и привычных пространственных координат. Никто не стоит строго вертикально и даже не покоится горизонтально. Нарушая законы земного тяготения (нерелевантные, разумеется, в этой художественной системе), люди и столбы с проводами наклоняются во все стороны под разными углами, словно остановленные в вечном падении (ил. 10). Нечто подобное можно видеть в живописно-пространственной системе К. Петрова-Водкина.

Ил. 10. Хармс Д. Во-первых и во-вторых.

Рис. В. Татлина. М.; Л.: ГИЗ, 1929

Уместно здесь вспомнить и весьма показательные опыты самого Петрова-Водкина в детской книге. В книге С. Федорченко «Присказки» (Л.: Радуга, 1924) его полосные иллюстрации в целом достаточно традиционны, часто по-крестьянски аляповаты, но картинка на с. 10 сделана вполне в духе его пространственных построений: избы завалились вбок, а земля состоит из округлых пригорков.

В следующем году вышла другая его книжка – мельком упомянутые ранее «Загадки» на стихи Маршака (М.; Л.: Радуга, 1925). Опять же Петров-Водкин оформил ее, казалось бы, без революционных крайностей: одинаковые страницы с большими голубыми рамками, на которых густо рассыпаны желтые шестиконечные звезды; внутри рамок – белое поле с текстом, а по углам этого белого пространства ютятся маленькие фигурки, срезанные внутренней рамкой. Они изображены словно в миг краткого пролета в видимой раме – тела все наклонны, чаще всего запрокинуты навзничь, то есть даны в состоянии падения. Лица персонажей (там, где их вообще можно разглядеть) печальны и зверовидны – например, в картинке «Телефон» или в картинке «Печка».

Последний сюжет особенно показателен тем, что в нем вертикали (труба и собственно печка) резко заломлены вбок, влево, а живой человек, девочка, словно отстраняется от печки и падает на спину, вправо, западая за край композиции. Люди и вещи переданы словно в состоянии взаимоотторжения и распада. Под стать иллюстрациям и сам текст. Маршак, известный впоследствии как добрый и веселый друг детей, здесь пугает их страшными загадками про автомобиль:

Я жду терпеливо и молчаНа улице у ворот.И снова мой голос волчийПугает в ночи народ.Появился этот автомобиль, кстати, в тот же год, что и мандельштамовский «злой мотор», который «во тьме промчится и кукушкой прокричит». Эсхатологическая картина молча ждущего в засаде у ворот механического существа с огненными глазами и согретым бензином сердцем готовила детское сознание к тому, что у обитателей нового мира и вообще-то сердцу быть не обязательно – вместо него, как известно, полагался пламенный мотор. Минималистический и экспрессивный рисунок Ахметьева к этой загадке в книжке издания ОГИЗа 1931 года, пожалуй, еще более пугающ: фраза «глаза мои – два огня» проиллюстрирована действительно лишь парными огнями на непроницаемо-черном бархате советской ночи.

Иллюстрации Петрова-Водкина с зажатыми по углам людьми и с предметами, находящимися с этими людьми как бы в разных плоскостях, передают подспудное ощущение мира, в котором существует разлад в привычном окружении человека. Обжитое, окультуренное пространство, зона психологического комфорта перестали существовать. И в рамках этого дискурса работали даже в принципе далекие от классического конструктивизма художники. Так, в книжке на стихи Веры Инбер «Столяр» (Л.: ГИЗ, 1926) художник А. Суворов наряду с довольно посредственными цветными литографиями в тексте нарисовал в высшей степени выразительную обложку с агравитационным и дискретно-пространственным расположением мебели.

Столешница круглого стола дана сверху, а ножка его сбоку и к тому же в сильно уклонившемся от вертикали положении. Стул стоит, склонясь на одной ножке, как в номере китайских акробатов, а табурет, в коем дальняя граница плоскости заметно больше ближней (как в системе обратной перспективы), расположен в зеркально противоположном наклоне по отношению к этому стулу. Вещи взаимно отчуждены друг от друга; их традиционная среда обитания с гомогенным и неискривленным пространством отсутствует. Вспоминаются строки с описанием сходного поведения вещей из «Мойдодыра»:

Что такое?Что случилось?Отчего жеВсе кругомЗавертелось,ЗакружилосьИ помчалось колесом?Скромный столяр в этой системе динамически не устоявшегося соотношения объектов в пространстве и хаотической множественности пространств предстает неожиданно Первым Мастером, только приступившим к созданию вещей и бросившим их в мир, который еще не установился и в котором вещи не остановили еще своего изначального движения.

Ил. 11. Мексин Я. П. Как Алла хворала.

Рис. В. Конашевича. М.: ГИЗ, 1926

Другой пример из, казалось бы, неконструктивистской команды: Владимир Конашевич[111] в рисунках к книге Якова Мексина «Как Алла хворала» (М.: ГИЗ, 1926) вполне, по идее, бытовые композиции делает неожиданно безбытными – интерьерные сцены лишены фона, стенок, пола (ил. 11). От комнаты осталась лишь схема в виде разрозненных элементов обстановки: кровати, стула, находящегося к тому же в совсем иной по отношению к кровати плоскости, столика. Детская кроватка с больной девочкой изображена под углом не менее 45 градусов по отношению к обрезу книжной страницы, то есть задрана до тревожной неустойчивости вверх. Эта высокая диагональ при полном отсутствии привычных пространственных осей напоминает вздыбленный кверху пол, а также заставляет предположить, что бедная Алла хворать будет еще долго.

Ил. 12. Хармс Д. Миллион.

Рис. В. Конашевича. М.; Л.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1931. Обложка

Отсутствие окультуренного пространства детьми – современниками этой книжки – воспринималось однозначно отрицательно, как о том свидетельствуют экспериментальные записи. Рассудок десяти-двенадцатилетних детей отказывался мысленно достраивать отсутствующие предметные формы: вознесенная высоко кровать, данная с необычной точки зрения, не позволяла им вообразить ее стоящей в обжитом замкнутом мире, мире покоя и безопасности – доме. Вот непосредственный отклик мальчика одиннадцати лет на картинку: «Как-то не разбери-бери, где кровать стоит – на улице или в избе, где она лежит – в избе или на улице, или она на полу валяется». Другой мальчик, постарше, просто и с сожалением резюмировал: «Хоть бы стенки нарисовали»[112]. Стенки действительно не нарисовали, зато на их существование намекает картинка – красный квадрат, довольно неожиданно попавший в детскую.

Таким образом, не умножая дальнейшие примеры, можно заключить, что самые разные художники 1920‐х годов[113] видели (хотели они того или нет, сознательно строили текстовые модели или смутно транспонировали психологическую реальность в визуальную) мир в динамических ракурсах, сдвигах, столкновениях и движении.

Сдвинутость жизни во всех ее проявлениях и ипостасях породила новые ощущения пространства и новые его взаимоотношения с человеком и вещным миром. Архетипическим символом нестабильного изменчивого бытия – то ли порыва куда-то, то ли падения – стала диагональ. Диагональные построения и связанные с ними резкие ракурсы в супрематических композициях Малевича, в проунах Лисицкого, в системе Петрова-Водкина, в Башне III Интернационала Татлина, в фотографических композициях Родченко – вот основные вехи визуально-пластического воплощения этого феномена. Показательно, что и верховная власть, будучи художником социальных отношений, конституировала наличие метафизически гипостазированного понятия «уклон», но в качестве правящей силы сочла необходимым с ним бороться.

Преобладание диагональных построений над вертикально-горизонтальными выражает типологическое родство с японскими художественными текстами. Европейский японизм, начав освоение японского словаря визуальных форм с 1870‐х годов в импрессионистическом дискурсе, успешно проявлял себя в новой, постклассической плоскостности, в отказе от центрированной симметричности композиций и в серийности[114]. В конструктивистскую эпоху логика развития западной семиосферы вызвала появление, поэтически выражаясь, «неквадратных текстов». Плотницки-гравитационные отвес и уровень были изгнаны из семиотической реальности вздыбленного, разрушаемого и становящегося мира. В японских терминах это соответствовало восходящему к буддизму понятию укиё – «бренного мира», текучего и переменчивого. Элементарным графическим репрезентантом его была диагональ, а художественным стилем, наиболее полно освоившим идею нестабильности и зыбкой текучести, – столь любимый на Западе укиё-э (позднесредневековые «картины бренного мира»)[115].

Кроме того, следует обратить внимание и на следующее. В основе такого рода художественных поисков авангарда лежало стремление по-новому выразить ощущение непрерывности времени-пространства, наполнив единую композицию изображением разных моментов разнонаправленного движения, увиденного к тому же с разных точек зрения. Новая художественная вселенная, явно (хоть и неотрефлексированно) не эвклидовская и не ньютоновская, была образной ипостасью вселенной новейшей науки – учений о пространстве Лобачевского и Римана, Эйнштейна и Минковского.

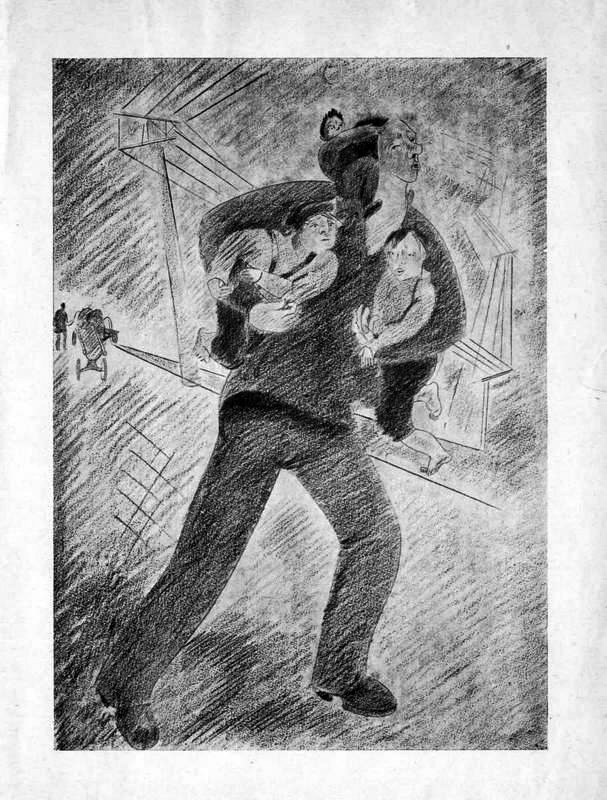

Направление поисков художников-живописцев перекликалось с поисками художников движущихся картин, то есть кинематографистов. Если в кинокартине непрерывная лента движения состояла из отдельных фрагментов, запечатлевших неподвижные фазы этого движения, то в картине живописной или графической движение домысливалось зрителем, перед глазами которого представали в динамически наклоненных фигурках отдельные остановленные во времени моменты. Движение при этом разбивалось, естественная пластика сменялась угловато-прерывистой механистичностью, низводившей живой организм до плоской шарнирной марионетки[116].

Прорыв неживого в живое, впервые с достаточной очевидностью обозначившийся в кубизме и восторжествовавший в последовавших затем супрематизме и конструктивизме, нашел одно из самых типических выражений в кинематографическом образе Чарли, что сделало его любимым всеми героем 1920‐х годов – от покатывавшихся со смеху при виде его деревянно-угловатых движений простецов до весьма рафинированных художников-авангардистов. Один из них – Фернан Леже – даже задумал сделать мультипликационный фильм под названием «Чарли-кубист» с выпиленной из фанеры марионеткой[117]. Среди советских художников, работавших в детской книге, сходную идею осуществил (и по-своему весьма успешно) Михаил Цехановский, который на основе собственных рисунков к «Почте» Маршака сделал в конце 1920‐х одноименный мультфильм, где довел принципы механического движения марионетки до предела. По-своему искал идеал улучшенного человеческого движения и Лебедев (в уже упоминавшейся серии «Балерины»). Это механистическое «улучшение» было стремлением к упрощению: «даже за счет того, что неорганическое и мертвое перевешивает органическое, – это часть попыток достичь полной унификации опыта, что является основой тоталитарного импульса, согласно Карлу Попперу»[118].