Пристрастный реквием

Миф №02. Проект разрабатывали параллельно две редакции

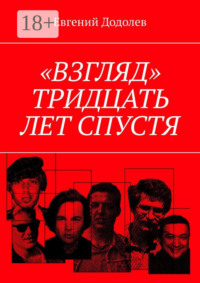

Согласно общепринятой версии, авторы проекта Анатолий Малкин + Кира Прошутинская изначально делали ставку на раскрепощенную молодежь и в качестве ведущих по совету выпускающего Андрея Шипилова, работавшего ранее на Radio Moscow World Service, позвали в эфир четырех его коллег: Олега Вакуловского, Сашу Любимова, Диму Захарова, Влада Листьева.

Оксана Найчук

Эдуард Сагалаев: «Когда мы задумывали передачу „Взгляд“, мы хотели в какой-то мере повторить феномен ливерпульской четверки, которая стала и символом, и рупором своего поколения. Поэтому мы воспринимали эту команду как нечто единое целое, хотя у каждого из четверых была своя роль: у Листьева с Любимовым – выразителей интересов элитарной молодежи, причем Влад был подемократичней, попроще, повеселее».

Впрочем, тот же Сагалаев утверждает, что изначально, в конце 1986 года, кастинг на пятничную вечернюю передачу прошел тандем Оксана Найчук & Саша «Политок» Политковский. Что касается Анатолия Лысенко, то он помнит, что вести это шоу должен был Владимир Молчанов, который в отличие от Оксаны и Саши, был ТВ-дебютантом (пришел на ТВ лишь в январе 1987). В своих интервью отцы-основатели рассказывают, что «Взгляд» готовился совместно силами двух редакций. Задействованы были умеренно фрондирующая «молодежка» и самая идеологически выверенная – информационная. Не совсем так. Просто коллеги из «информации» вступили в сговор с креатурой председателя ЦТ Леонида Кравченко – Владимиром Молчановым и запустили «До и после полуночи», не поставив ребят из «молодежки» в известность. В феврале творческая группа (десять человек, включая трех постоянных корреспондентов) во главе с Молчановым, только месяц назад приглашенным Леонидом Кравченко на ТВ (об этом ниже), приступила к работе над утренней ежемесячной программой. Когда она была полностью сверстана, автору и выпускающей Майе Сидоровой предложили переформатировать проект в… ночную информационно-музыкальную программу. Через пару недель, в ночь с 7 на 8 марта состоялся премьерный эфир (временное название программы было «Вы где-то с ними уже встречались»). На тот момент шоу было единственными прямоэфирным в СССР. В этом режиме выходили лишь новости («Время»).

Миф №03. Ведущих изначально должно было быть четверо

На самом деле было трое. Из которых осталось двое. Пришли сперва на кастинг Олег Вакуловский, Влад (Лист) Листьев, Александр (Люби) Любимов. И, да, их действительно подтянул Андрей Шипилов, ранее работавший с ними на Иновещании. А вот Дмитрий (Гурвинек) Захаров появился через несколько дней. Олег же сошел с дистанции. Сошел, просто разочаровавшись в проекте и не поверив в его перспективу.

Хотя был достаточно активным во втором выпуске программы (9 октября 1987). После дебюта ребят обвинили в «имитации прямого эфира», причем коллеги-газетчики отмечали, что ведущие новой передачи (называлась «АСБ-4») «симулировали умело». Вакуловский, подученный Анатолием Малкиным, после того как Листьев вволю постебался над публикациями, посвященными дебюту, обратил внимание зрителей на гигантский циферблат с секундомером в студии и попросил сверить часы. В презумпции того, что никакая записанная трансляция не может синхронить столь точно, секунда в секунду. Журики-скептики были посрамлены.

Дмитрий Захаров вспоминал:

«Мы много работали, и редкие моменты, когда удавалось выползти из „Останкино“ и где-нибудь посидеть, воспринимались как праздник. Во времена „Взгляда“ наша троица была очень сплоченной. Помню, сколько вместе было выпито, как мы переживали, когда нас закрывали, как играли с Владиком в теннис прямо на парковочной площадке, чтобы немного прийти в себя».

То есть здесь речь еще об одном мифе.

Любимов и Эрнст

Не было никакой близости, иллюзии были. Как там, у БГ, «сплоченность рядов есть свидетельство дружбы или страха сделать собственный страх».

Тот же Захаров отказался участвовать в создании кооператива «Взгляд», а Любимов очень ревниво относился к успехам Листьева, хотя, как мне кажется, был публикой обожаем более всех остальных (ну, быть может, кроме Политковского).

1987 год. Факт №01. С названием передачи определился Сагалаев

Первые несколько выпусков передача эфирилась под титулом «Вечерняя передача АСБ-4» (в соответствии с номером аппаратно-студийного блока; по иронии судьбы премьерное интервью с подводниками было снято на фоне аварийно-спасательного буя, который был маркирован аналогичной аббревиатурой).

Владимир Мукусев:

«Для „еженедельной информационно-музыкально-публицистической развлекательной программы для молодежи“ был объявлен конкурс на лучшее название и нас завалили письмами – назовите „Ночной экспресс“, „Телескоп“… и наконец, „Взгляд“. Эдуард Сагалаев вызвал к себе режиссера Игоря Иванова и заказал ему заставку с названием».

Считается, что Сагалаев при этом помнил о былой популярности US-журнала Look и именно этим для себя мотивировал выбор.

Любопытно, что ведущие очень быстро привыкли к четырем согласным, но никак не готовы были соглашаться на использование самого слова в названиях медийных проектов.

В отличие от «щедрого» Листьева, вечные оппоненты Любимов и Мукусев солидарны, по мне, лишь в одном: их возмущает любое употребление слова «взгляд» в индустрии; они публично возмущаются тем, что «всякие там „новые“ или „русские“, „мужские“ и „женские“ „взгляды“ пытаются проехаться на нашей славе».

Технология №01. Прикид ведущих

В «молодежке» работали над прикидом: сразу было решено, что ведущие нового ночного шоу будут отличаться от дикторов и по одежке тоже. Стилистов как профессии не существовало на ЦТ СССР. В основном тут импровизировали продвинутые молодые режиссеры – Иван Демидов и остальные (роль выпускающих была быстро сведена к нулю после того, как один из них, Мукусев сам сел в кресло ведущего). Так к седой голове Политковского «приросла» знаменитая кепка, купленная на самом деле, как он мне рассказывал, для жены – Анны Политковской. А эффектный красавчик Саша Любимов закатывал рукава студенческой толстовки с перестроечной символикой.

Уже позже, с образованием «ВИDа» «взглядовцы», обретя звездный статус, перестали внимать сержантским демидовским установкам.

И зря. У Вани со вкусом все в порядке. И опыта в достатке. Все телевизионщики знают, например, что в кадре белое и красное «секамит», такова просто специфика ТВ-сигнала (SECAM – система аналогового цветного телевидения, используемая в Европе). Красное «плывет», белое «горит». Так вот, Листьев, обретя (вполне, замечу, заслуженно) звание телекумира державы, порой заставлял операторов чуть ли не физически страдать, ведя программу в броском алом безрукавном пуловере поверх белоснежной сорочки.

Постпутчевый эфир 23 августа 1991 Влад провел в белом свитере. Да, собственно, и на первый выпуск Лист явился в белом костюме (справедливости ради замечу, что все же не в «криминально» белоснежном, а в таком, слегка в кремовый отдающим). Впрочем, осторожный совет старших товарищей не злоупотреблять подтяжками как до смешного прямым подражанием в лоб скрипучему очкарику Ларри Кингу, самоуверенный Лист тоже с усмешкой игнорировал. Ну, право, кто из наших зрителей видел Ларри?

Владислав Флярковский

У Дмитрия Захарова была излюбленная серенькая куртка мышиного цвета. Он считал ее счастливой, потому что вещь еще во время работы на радио приносила Диме удачу. В этой «униформе» Захаров чаще всего и эфирил.

Владислав Флярковский: «В купленной еще во времена „Взгляда“ курточке я потом вел все репортажи из Кремля для программы „Время“. Получив „взглядовскую“ закалку, я категорически отказывался надеть пиджак».

1987 год. Факт №02. Сменился формат ведения

В конце 1987 года руководство проектом отказалось от оригинальной идеи с тройкой ведущих. Эфиры отныне стали чаще вести парами, в различных комбинациях: Листьев + Любимов, Любимов + Захаров, Захаров + Листьев.

Анатолий Лысенко пояснил, что переход на тандемную систему ведения был вызван чисто техническими причинами:

Ребята сначала все делали втроем. Это было прекрасно, но громоздко. Они начинали уже загибаться где-то на пятой, на седьмой передаче.

Хотя спустя четыре года, последний эфир, трехчасовой спецвыпуск 23 августа 1991 года провели «на троих» Листьев/Любимов/Политковский.

Не знаю, почему все стесняются сказать, что здесь был еще и финансовый нюанс. За ведение выписывалось 40 рублей. И если за первые выпуски ведущий получал червонец (40 на 4), то в новой схеме гонорар удвоился. Да, с одной стороны, сороковник это всего $10 (по черному курсу), а с другой это студенческая стипендия, на которую можно было как-то просуществовать. А деньги нужны были как минимум на такси: машин ни у кого не было, а ездить в общественном транспорте уже стало невозможно из-за мегапопулярности ребят.

Поскольку студия по-прежнему состояла из двух основных блоков – условной гостиной (где начинался эфир и велись общие беседы) и условной кухни (на подиуме стоял стол, куда приглашался гость для диалогов с одним из ведущих), то валентность третьего ведущего иногда заполнялась социально-значимым персонажем, который проводил с хозяевами передачи почти все эфирное время.

В одном из выпусков (где «приглашенным ведущим» был Никита Михалков), Листьев «допрашивал» Владимира Ухова, легендарного «дядю Володю», хоста программы «Спокойной ночи, малыши» с 30-летним стажем. После этого эфира на редакционной «летучке» приговорили: Влад = никудышный интервьюер, смеется неестественно, вопросы задает невпопад.

Но уже через полгода Листьев стал асом ТВ-диалогов. А на пике своей карьеры, как ведущий шоу «Час пик», был признан эталоном эфирного собеседования. Он умел учиться на собственных ошибках. И при этом не бронзовел.

Мой сокурсник, с которым мне спустя три года после окончания вуза довелось работать в «МК», Петр Спектор вспоминал:

«Никита Михалков оказался первым гостем у Листьева в «Часе Пик». «Я никогда не представлял себе, что буду так волноваться, – рассказывал мне Влад. – Никогда. Сколько «Взглядов» было прямых, «Темы» были прямые, сколько пережито на телевидении, я сижу с Никитой, которого давно знаю, и понимаю, что все будет нормально. Он только вернулся из Канн, так что «мясо» для беседы есть… Я опускаю руки под стол, и у меня руки ходят ходуном. Они мокрые, и по спине течет пот. Вот этот момент был, наверное, самым ужасным в моей телевизионной жизни…».

Политковский вот говорит мне, что Листьев был никудышным журналистом.

Здесь небесполезно определиться с терминологией. Потому что журналисты могут обидеться. Ибо этим термином называется масса ремесел. В данную категорию попадают колумнисты, обозреватели, кинокритики, аналитики, копирайтеры, телеведущие, радиодиджеи, рерайтеры, пресс-агенты, пиарщики, etc.

Но если вести речь о журналистах, как таковых, то есть о репортерах, то это не про Листьева. Журналистов нигде не любят. Не за что. Персонаж Брюса Уиллиса в «Крепком орешке» нокаутирует журика под аплодисменты окружающих. Во всем мире журналистов бьют. И убивают. Неблагодарная профессия. Согласен с медиаидеологом Мариной Леско: первым репортером был библейский Хам, узревший нагого отца и рапортовавший об этом. Угу, «ради красного словца, не пожалеет и отца». Ради нескольких строчек в газете. Трое суток не спать и так далее.

Оттого, что это ремесло – в его классическом, рафинированном виде – не есть самое респектабельное, не делает его бесполезным. Есть и другие профессии. Взрезать безмолвным копытным горло на скотобойне или пытать преступников на допросе тоже так себе занятия. Однако и палачи, и следователи, и репортеры социумом востребованы. Репортеры руководствуются тезисом, что публичный человек, сделавший выбор в пользу формирования мифа, должен последнему соответствовать. Ступил на подмостки, появился на экране, вышел на трибуну = будь готов, что ты вызовешь интерес, любопытство возбудишь. И, стало быть, найдутся те, кто потребности публики удовлетворит, ибо спрос, как ведомо, рождает предложение. Всегда цитирую невзоровскую сентенцию, которую услышал от него в 1989 году, записывая с ним беседу для тогдашней «журналистской Мекки» (© В. Мукусев) – программы «Взгляд».

– Знаешь, – сказал мне Александр Глебыч – присказку «в доме повешенного не говорят о веревке»? Так вот, мы с тобой это те, кто говорит. У нас работа такая.

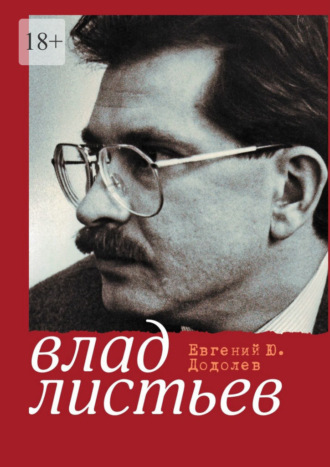

И с этой работой Листьев не справлялся. Хотя очень старался. Окончив подготовительное отделение, Владислав Листьев поступил на факультет журналистики МГУ и декан журфака Засурский вспоминал:

Влад Листьев был очень интересным студентом. Он у нас выучил венгерский язык и во время Олимпиады работал переводчиком венгерского языка… Листьев очень любил людей, своих слушателей, очень хорошо относился к нашим студентам. Он даже хотел преподавать, но, к сожалению, не успел.

Нет, журналистом в хрестоматийном смысле Влад так и не стал.

Но ведущим был шикарным.

Продюсером выдающимся.

Конферансом владел блистательно.

Медиаменеджером super-профессиональным.

Его обожали не только зрители, но и сотрудники (что редкость на ТВ).

Антонина Тихомирова, главный редактор журнала «Телеглаз», вспоминала:

«В „Останкино“ работала подруга моей бабушки, она туда впервые и привела. Сначала поработала помрежем на одной художественной картине, затем меня перетащили в затухнувшую программу „Дело“ телекомпании „ВИD“, потом Влад затеял программу „L-клуб“. Я знаю всю телевизионную кухню. Я была старшим администратором, координатором. Позже заметили, что голос неплохой, начали к озвучке привлекать. Я была абсолютно влюблена в Листьева! Но только в профессиональном плане. Идет он по коридору, ты смотришь на него и думаешь: „Бог“. Мы им жили, мы им дышали. Эмоциональный был дядька, наорать мог иногда, потом сам подходил: „Извини, что-то я, наверное, вспылил“. Он никогда никого не унижал, не считал никого вторым сортом. Слово „команда“ звучало у него как никогда по-настоящему. После его смерти я думала: „Все, не хочу больше, закончилась для меня журналистика“. Даже эмоций не было тогда. Ощущение было такое, что тебе по самое плечо отрубили правую руку. И все, ты не знаешь, как дальше существовать. Помню, после прощания с ним цветов осталось тонны четыре. И чтобы как-то забыться, я и еще трое моих коллег всю ночь выкладывали этими цветами длинный коридор в „Останкино“ от его кабинета до лифта. После его смерти я ушла из журналистики на несколько лет, занималась совершенно другим делом».

Нам всем, кто сотрудничал со «Взглядом», просто, как говорят в Одессе, подфартило. Не могу не согласиться с Константином Эрнстом, который говорил о Владе в фильме «Владислав Листьев. Мы помним», который в 2010 году сделал прекрасный режиссер Константин Смилга (с редактором Таней Семкив, «видовской выпускницей»):

«В тот момент телевидение идеально совпадало со временем, идеально совпадало со своим зрителем. Задача телевидения – максимально отвечать на внутренний запрос своих зрителей. И „Взгляд“ уникально соответствовал этому. Программы, которые после этого делались несколько лет, попадали в это непроговоренное внутреннее ожидание. До этого телевидение было печальное, потом его стало много, но такой острой потребности в нем и такого попадания во время и в зрителя больше не было. Поэтому кто в этом играл, тому повезло… Он просто с каждым умудрялся найти верный тон и интонацию, и у него реально не было врагов, кроме людей, которые неистово, до смерти ему завидовали… Я за всю телевизионную карьеру не помню кого-то, кроме Влада, кто после каждого выпуска „Матадора“ звонил мне, поздравлял и обсуждал программу. Было видно, что он ее реально смотрел. Классический ответ на телевидении: „Видел ли ты эту программу?“ – „Да знаешь, к сожалению, не видел, дай кассету“. Это вне зависимости, смотрел человек или не смотрел. Скорее даже смотрел, но не хочет ничего говорить. А Влад звонил. Даже однажды, когда „ВИD“ отправился на каком-то теплоходе в какое-то путешествие, там была антенна, и он мне позвонил с этого теплохода. Меня это тронуло до глубины души…».

Эрнст и Демидов

Филолог Михаил Гаспаров приводит в «Записях и выписках» неожиданный взгляд на общий настрой в первую неделю после убийства: «Я сказал: «Как мы далеки от народа: вот оказалось, что главный народный герой – всеоплакиваемый Листьев, а я о нем и не слышал». Мне объяснили: «А плакали не о нем. Это как в сказке, где искали родню казненного: выставили голову на площади и смотрели, кто из прохожих заплачет. Вышла мать, нарочно разбила кувшин и заплакала, будто бы о кувшине. Вот и Листьев был как тот кувшин».

Технология №02. Ток-шоу

Хотя, конечно, тот же Мукусев режиссировал российско-американские телемосты Донахью/Познера задолго до «Взгляда», но термин и формат в рафинированном виде = продукт команды.

Что не помешало отечественным телевизионным экспертам позднее назвать проект Листьева «Тема» «первым российским ток-шоу». Им виднее, полагаю. Я остаюсь при мнении, что этот популярный формат привнес на наше ТВ Саша Любимов, неплохо знавший западную телеиндустрию как потребитель (родился в Англии, рос в Дании).

Адаптировал новинку Ваня Демидов.

Хрестоматийным считается выпуск «Взгляда», когда в студии с тремя политтетками зажигала Алла Пугачева. Вопросы квартету приглашенных в эфире задавали гости студии, а Любимов & Листьев носились по лестницам с микрофонами, пытаясь модерировать ход эфира. Певице в основном задавали вопросы, заранее прописанные Анатолием Лысенко: «Кого из наших политиков считаете сексуальным?», «Ельцин, облетев на вертолете Статую Свободы, почувствовал себя свободнее, а вы себя ощущаете свободной?», «Как композитор не хотите поучаствовать в создании нового гимна страны?», «Не желаете вслед за Кобзоном в политику?».

Примадонна чувствовала себя не вполне уверенно, во всяком случае так казалось тем, кто был в аппаратной. Все время нервно поправляла локоны, говорила негромко и не смотрела на задававших вопросы.

Персона №01. Борис Абрамыч Березовский

Прозвища: БАБ, Береза.

Гороскоп: Водолей («У него будет все – богатство и бедность, блестящий успех и катастрофы, интересные встречи и разочарования, иногда ему будет казаться, что он погиб, но судьба будет посылать ему спасение». )

По мне, демонизированный до неприличия советский ученый, российский стратег и международный предприниматель Борис Березовский в судьбе телекомпании «ВИD» скорее ипостась Аркадия «Бадри» Патаркацишвили. У каждого из членов команды, которых дергали по допросам, есть мнение относительно заказчиков Листьева.

И не думаю, что они готовы свои соображения озвучивать публично.

Патаркацишвили и Кудрявцев

Но вот я лично склоняюсь к мысли, что за трагедией 1 марта 1995 года стоял именно харизматичный обаяшка Бадри.

Конечно, тот факт, что вдова появлялась на церемонии «ТЭФИ» под руку с товарищем Патаркацишвили для кого-то может служить аргументом: Береза сотоварищи не стоял за устранением Листа. Не знаю, не знаю. То, что мне рассказывал покойный подполковник Литвиненко (тот еще болтун, конечно), заставляет меня думать: Березовский использовал мавра из «Взгляда» и сделал то, что с маврами делать положено. Наверное, глава холдинга «Ъ» Демьян Кудрявцев, который, как помню, был правой рукой БАБа в конце 90-х, может рассказать больше. Но вряд ли пожелает.

Листьев был назначен главой Первого канала в конце января 1995 года и все знали, что его кандидатуру лоббировал БАБ. Влад был ему необходим, поскольку именно под трейдмарк «Листьев» был получен карт-бланш на акционирование канала: импозантный «взглядовец» нравился и Татьяне Дьяченко, и Валентину Юмашеву, на его славном имени Березовский подкатил к Ельцину с идеей фактической приватизации главного медиаресурса страны. Просто Листьев решил, что ему действительно позволят рулить баблом. Ошибся.

Помню, на праздновании десятилетнего юбилея «Взгляда» («Останкино», 1997 год) наибольший фурор произвело явление Березовского с букетом (и Андреем (Васей) Васильевым, курировавшим тогда «информацию» ОРТ). Казалось, что события развиваются в соответствии со «взглядовским» слоганом: «Все только начинается». А через пару лет закончилось. Медиаидеолог Марина Леско назвала Бориса российским лузером №1 в своей программной работе, опубликованной в том номере «Карьеры» (апрель 2004 года), где мрачный портрет БАБа украсил облогу. Помню, рекламная служба отнеслась без энтузиазма к моей идее (я тогда возглавлял журнал) поставить путинского оппонента на обложку, зато в день выхода мне оборвали телефон коллеги, оценившие монохромную задумку.

Неологизм looser иногда путают с неудачником, утверждает умница Леско. Что неверно, замечает она, ибо слова оттого и заимствуются, что им трудно подобрать точный перевод. Так что же такое looser по мнению Марины Леско? Если основным компонентом смысла слова «неудачник» является отсутствие везения, то looser подразумевает не столько идею проигрыша, сколько идею утраты ранее имевшегося. Иными словами, Леско полагает: looser это неудачник в квадрате, то есть тот кто вытащил счастливый билет, а затем его потерял. Хрестоматийный пример лузера – старуха у разбитого корыта из знаменитой сказки Пушкина. Дама добралась до уровня столбовой дворянки, после чего вернулась к исходной точке.

Сказки, как правило, повествуют об историях успеха, в то время как жизнь демонстрирует совсем другие сюжеты. БАБ = самый известный из лузеров Новой России, возглавляющий почетный список тех, кто держал за хвост золотую рыбку, но по неловкости или в результате головокружения от успехов умудрился ее не только упустить, но и, похоже, обидеть. Согласно мифам, именно БАБ рулил президентом Ельциным, придумал и реализовал проект «Единство», привел к власти Путина. И все это Борис Абрамович проиграл. То ли жадность его сгубила, то ли интуиция подвела. В любом случае траектория впечатляет. Упасть так резко и так низко – не каждому дано.

Надо сказать, требования к БАБу изначально предъявлялись не такие, как к другим. Он все же не комсак, не номенклатура, а, так сказать, интеллигентный человек. Однако БАБ не стал ни героем, ни знаменем своей среды. И на то есть масса причин. Среди коих – нежелание или неспособность видеть, чем живут и о чем думают люди, являющиеся его целевой аудиторией. Все потому, что великий комбинатор отмечен нестираемым клеймом шестидесятничества. Беспомощные и бесполезные инакомыслящие типа Сергея Ковалева оказали огромное влияние на технарскую среду. И их нелепые суждения до сих пор являются непреложными истинами для таких как Борис Абрамович. Который не ведает, что уродливый режим рождает, соответственно, уродливую идейную оппозицию.

И вообще, любая оппозиция вторична по сути своей. Она = тень. Кривое отражение господствующей идеологии. Поэтому, как сам российский социализм, так и все герои шестидесятых оказались несостоятельными. Не успев насладиться победой, они уступили деньги и власть другим. Так и не дав себе труда заметить, что перестройка случилась не потому, что низы не хотели, а потому, что не желали верхи. Марина Леско отмечает, что такие личности как Сахаров или Солженицын никогда не были просто оппозицией. Они были Позицией, чего об остальных не скажешь.

Сегодня Березовский по праву может называться главным лузером нового времени. Он обладал колоссальной сферой влияния и немалыми экономическими ресурсами. И то, и другое он выпустил из рук. А все потому, что не умеет слушать, не считает нужным аргументировать, один знает как надо, неразборчив в средствах, неразборчив в людях, уперт, словом, является носителем целого набора человеческих черт, которые вызывают антипатию. При этом он не лишен обаяния, забавен и, казалось бы мог нравиться, но никак не может себя красиво преподнести аудитории.

Добавлю, что и все ведущие «Взгляда» = лузеры по гамбургскому счету.

Я вот совершенно отчетливо представляю, чем именно эта книжка будет раздражать среднестатистического потребителя. Здесь нет однозначных выводов и категоричных расстановок по своим местам, по аккуратным полочкам позиционирования. Сшибка (не путать с ошибкой) у потребителя, как у собаки Павлова. Звонок прозвенел, а блюда нет. Не приготовлено оно. Только лишь рецептура. «Сделай сам». Все жаждут отчетливых ответов на вопросы, а не призывов поразмыслить… Ну а как же, как же: время полуфабрикатов + фастфуда, на тарелочке с голубой каемочкой хочется слопать приготовленный и пережеванный публицистический приговор.