Альманах «Истоки». Выпуск 16

Обещанный Санчо Остров и губернаторство словно россыпь жемчужин.

Санчо говорит себе (и герцогине): «…голяком я вступил в должность губернатора, голяком и ушёл и, могу сказать по чистой совести, а чистая совесть – это великое дело: «Голышом я родился, голышом свой век прожить ухитрился».

Замок герцога Дон Кихот и Санчо покидают под песню Альтисидоры:

О, жестокосердый рыцарь!Отпусти поводья малость,Не спеши коня лихогоОстрой шпорой в бок ужалить.Блажен тот, кому Небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме Неба!

Потерпев в бою поражение от Рыцаря Белой Луны (Рыцаря Зеркал) и не встретив Дульсинею, Дон Кихот и Санчо Панса возвращаются в родное село.

Опадает пена, рушатся хрустальные дворцы… Почему так распорядился Сервантес? Одна ласточка ещё не делает весны.

Ты храбрейший сын Ламанчи,Рыцарства краса и гордость,Всех сокровищ аравийскихИ прекрасней и дороже!В Страну Очарованных Лун уходит Дон Кихот.

2017

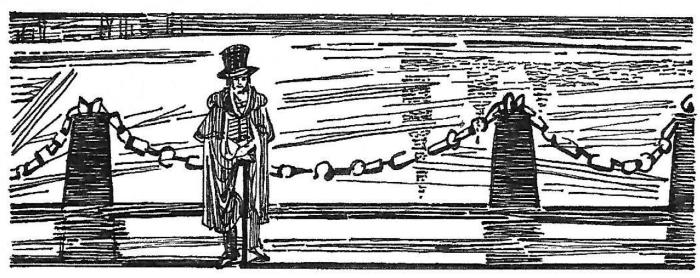

Дон Кихот Ламанчский. Из графической серии С. Бродского

Поэзия

Андрей Ивонин

Тридцать первое декабря

Ритуальные проводы старого года.Оливье на столе. Ожидание приходагода нового. Снежная изморозь. Паризо рта на морозе. Яркой расцветкимишура, запах хвои, еловые ветки.И на тоненькой нитке серебряный шар.Ни о чём разговоры, мечты, обещания.Бесконечные хлопоты, встречи, прощания.Нас бросает из крайности в крайность,то в холод, то в жар.И летит в безвоздушном пространстве планета,для чего это всё, не давая ответа,как на тоненькой нитке серебряный шар.«Вздрогнула, тронулась, сдвинулась с места зима…»

Вздрогнула, тронулась, сдвинулась с места зима.Площади, улицы, скверы, бульвары, дома —всё покачнулось, очнулось, в глазах поплыло,хрустнуло хрупко, как под ногами стекло.Глаз до утра не сомкнёшь, и всю ночь напролётслышишь, как пенится воздух и крошится лёд.Это весна, говоря с небесами на ты,навстречу идёт, не стесняясь своей наготы.Ветками верб чуть касаясь высоких небес,тянется к солнцу привставший на цыпочки лес,душу синичьими трелями разбередив:Всё впереди – говорит тебе – всё впереди.Всё впереди, всё исполнится точно и в срок.Дай только время, немного терпенья, дружок,и неудачи твои за сугробами канут во тьму.Ты только верь. – И так хочется верить ему.Без любви

Всё мертво без любви на печальной и зыбкой земле:капли тёплых дождей в фонарями колеблемой мгле,шорох листьев над нами и грома раскаты вдали.Всё мертво без любви. Повторю: всё мертво без любви.Всё мертво: и отвесные горы, и море, и лес,краски летнего дня, и пылающий купол небес,птичий щебет весной за окном, и журчанье водыв торопливых ручьях, и осенних деревьев плоды.И покой безмятежных пейзажей, и буйство стихий,и манящих пространств бесконечность, и даже стихи —ничего, ни копейки не стоят, увы, без неё.Всё мертво без любви, всё мертво, как и сердце моё.В зоне риска

Вот так. Теснее… Ближе… Близко-близко.Ещё чуть-чуть… Почти боясь вздохнуть.Я в миллиметре от… Я в зоне риска —в глазах твоих рискую утонуть.И глядя в них, произнесу украдкой:Ни божий гнев, ни праведников суд,меня уже от этой кары сладкойне отвратят, не сдержат, не спасут.Верую

Верую ныне, и присно,и во веки вековв твой силуэт, внезапновозникший из ниоткудав пасмурный мартовский день.В дробь каблуковв такт биению сердца.Верую в чудо.Имя твоё повторяюмедленно и нараспев,медленно, словно читаюмолитву, как “Отченаш”. Вначале тихо,почти про себя,затем осмелев,языком касаясь нёба, как неба,всё громче и громче.Пристально наблюдаюза пируэтами птиц.Чувствую, как прорастаюткрылья и за моими плечами.Верую в пену тяжёлых волос,в удивлённые взмахи ресниц,в губы и лоно твоё,одинокими корчась ночами.В прикосновение пальцев,в солнечных глаз глубину,в тёплые брызги апреля,в неба бездонную синь.Между другими, иными,только в тебя однуи верую. Ныне, и присно,и во веки веков. Аминь.Бабочка

Она как бабочка. Еявоздушна суть.Смотрю, дыханье затая, —боюсь вспугнуть.Над головою крыльев нимб,легка пыльца.Тончайшей линии изгиб —овал лица.Парит в оправе облаков.Ещё виток.Среди диковинных цветовсама цветок.А сердце ноет наперёд,душа болит.А вдруг она сейчас возьмёти улетит?Урок геометрии

Губамиизучаю геометрию твоего тела:овал лица,окружность живота,конусы грудей,линии бедер.Девушка спрашивает

Девушка спрашивает: «А ты правда поэт?»«Да», – «А прочти что-нибудь!» – «Ладно».Читаю: рондо, канцона, сонет…Слушает. «Надо же, – говорит. – Складно!»«Складно?» – Улыбаюсь. День выходнойтянется, и у поэтана душе весна, а за стеной —осень? Зима? Лето?«День морозный, солнечный, бодрящий…»

День морозный, солнечный, бодрящий.Выходи на улицу со мной!Загляни в меня – я настоящий.Слава богу, я ещё живой.Я богам языческим подобен.Мне любое дело по плечу.Я ещё на многое способени ещё так многого хочу:жить, любить, без удержу смеяться,совершать ошибки и грехи,у ночных подъездов целоваться,песни слушать, сочинять стихи.И ничто – ни тяготы, ни время —не остудит моего огня.Об одном прошу: ты только верь мнеи не останавливай меня!«Нет ни завтра, ни после…»

Нет ни завтра, ни после,а есть только здесь и сейчас.И фонарь на углу,и луна, что над домом повисла,как и неба слюда,не имеют значенья без нас.Ни пространство, ни время без насне имеют резона и смысла.Тихих улиц предутренний сони июльский рассвет,полыхающий жарков оконной надтреснутой раме,и отчётливый твойна песке отпечатанный следтолько здесь вместе с нами живути уйдут вместе с нами.Ну, а я полной грудью дышуи живу на бегу.Только крепче стараюсь запомнитьлюбимые лица.Что мне делать с любовью моей?Ни с собой её взять не могу,ни прохожим раздать —лишь немного с тобой поделиться.«Вдоль аллей гуляет ветер…»

Вдоль аллей гуляет ветер.Улиц утренних прохлада.Мелкий дождь над мокрым садом.Губы, пахнущие дымом.Знаешь, мне на этом светеничего почти не надо.Только чувствовать — ты рядом.И любить.И быть любимым.«Когда, открыв глаза, проснёшься ночью…»

Когда, открыв глаза, проснёшься ночью,поднимешься и, не включая свет,всем существом вдруг ощутишь воочию,что прошлого и будущего нет.А есть лишь краткий миг, что мягче воска,чуть зримый штрих, полутеней игра,стежок тончайший, узкая полоска,граница между завтра и вчера.И станет легче. Скрипнет половица.Забрезжит утро, будто в первый раз.И что должно, конечно же, случится.Немедленно, сегодня и сейчас.И, внутренне прозрев, за мысли этидержась как за спасительную нить,стряхнёшь с себя тяжёлый груз столетий,отпустишь боль и вновь захочешь жить.На перекрёстках эпох

Наталья Божор

Мерцающее озеро

Джеймс Фенимор Купер

В ранних романах писателя «Лоцман», «Красный корсар» – романтика моря. В «Зверобое» мы слышим волну за кормой. «Зверобой» – одна из любимых книг М.Ю. Лермонтова.

Роман Джеймса Фенимора Купера «Зверобой или Первая Тропа Войны» входит в пятитомник писателя: «Пионеры», «Последний из Могикан», «Прерия», «Следопыт», «Зверобой».

Главный герой серии книг Купера Натти Бампо благодаря своей силе и мужеству приобретает в «Зверобое» почётное имя – Соколиный Глаз. Индейцы Рысь, Пантера погибают от руки Зверобоя.

Толи чёрный лебедь, то ли белый ворон.Кто я: русский воин или враг поганый?Скалят кони морды да во чистом поле.Как вода из фляги хлещет кровь из раны.Зверобой спешит на озеро Онтарио, на встречу с молодым могиканином, делаварским вождём Чингачгуком (Великим Змеем). Уа-та-Уа (Жимолость Холмов), невесту Великого Змея, похитило индейское племя Минги (гуроны). По дороге на озеро охотник встречает Гарри Марча (Непоседу).

Поклонюсь я в пояс голубым озёрам,Златоглавым храмам, вековым дубравам.Для меня погоны не были позором,Для меня присяга не была забавой…Зверобой ничего не ответил. Он стоял, опершись на карабин и любуясь восхитительным пейзажем… Место было прелестно, и теперь оно открылось перед взорами охотника во всей красоте: поверхность озера, гладкая, как зеркало, и прозрачная, как чистейший воздух, отражала вдоль всего восточного берега горы, покрытые тёмными соснами; деревья свисали над водой, образуя зелёные лиственные арки, сквозь которые сверкала вода в заливах…

Мерцающее Озеро, Блистающая Грусть…

На озере, на сваях, установлен Замок Тома Хаттера (Водяной Крысы), отца Джудит (Дикой Розы) и Хетти (Поникшей Лилии). Сын Хаттера погиб на бранном поле.

Поникшая Лилия отвязала пирогу, чтобы проникнуть в лагерь Мингов, спасти отца и Непоседу или погибнуть с ними. В руках у Хетти было Евангелие. Медведица с медвежатами сопровождали бесстрашную девушку.

А у чёрной речки конь мой обезумел.Обагрится кровью Спас Нерукотворный.За кого воюем – так я и не понял.За кого умру я – так и не узнаем[1].Далее об индейцах рука писать отказывается.

– А где же ваша возлюбленная, Зверобой?

– Она в лесу, Джудит, она падает с ветвей деревьев с каплями дождя, росой ложится на траву, плывёт с облаками по небу, поёт с птицами, она во всех дарах, которыми мы обязаны благому Провидению…

Прекрасную Джудит Зверобой не успел (не смог) полюбить.

«Я следую моему высокому призванию…»

В долине солнце и цветы,Я слышу голос нежный,И сказку мне приносишь ты,И отдых безмятежный.2021

Возвращение

Ерий Влодов

(1932–2009)

Пушкин

Из книги «Портреты»

«О балы мои далекие!..»

О балы мои далекие!Колокольца снежный звон!Неопознанные локоныВ бликах елочных окон…Зажигали свечи чистые…Заполняли синевой…Полонезами лучистымиПлыли зимы над Невой.И на санные излучины —В запах милый, меховой —Опускался кто-то мученныйС эфиопской головой…И взлетали галки снежныеИз-под санного ножа!И была метель мятежнаяОглушительно свежа!«Когда на клейкий подоконник…»

Когда на клейкий подоконникЗарю обронит глупый птах,Когда пастух – сопливый конникПромчится с гиком на устахЯ буду спать – башкой в тужурку,В мышином сене и пыли…Но в оловянную мазуркуВхожу я с тёплой Натали…И свечи светятся морозно!И рыжий гений смотрит грозно!..Ах, притча века – Натали!Звенят браслеты грациозно,И пахнут вольно и берёзноЗапястья сельские твои…«Светлело, а гусиное перо…»

Светлело, а гусиное пероРезвилось, как младенец неразумный,И глаз косил безбожно и хитроНа этот мир – застенчивый, но шумный.Пищала птаха, тихо зрел ранет,Сварливый клён под окнами возился…«Ужо тебе!» – воскликнул вдруг поэт,И кулаком чернильным погрозился.«Ужо тебе!» – и весело со лбаСмахнул волос воинственную смуту…Не знала Русь, что вся её судьбаРешалась в эту самую минуту.«Слетают листья с Болдинского сада…»

Слетают листья с Болдинского сада,И свист синицы за душу берёт.А в голубых глазах у АлександраНеяркое свечение берёз.Суров арап великого Петра!А внуку – только детские забавы…Он засмеётся белыми зубамиПод лёгкий скрип гусиного пера.«Ребятушки! Один у вас отец!..»И на крыльце – Пугач в татарской бурке…А на балах, в гранитном ПетербургеПозванивает шпорами Дантес…На сотни верст глухой и гулкий лес…Тебя, Россия, твой изгнанник пишет…Вот он умолк… А, может быть, он слышитПрощальный крик гусей из-под небес?!..Она все ближе – тёплая зима,Где выстрелы, как детские хлопушки,Где в синий снег падёт руками Пушкин,И из-под рук вдруг вырвется земля…И Натали доложат: «Он убит».Ей кто-то скажет: «Вы теперь свободны».И с белых плеч сорвется мех соболий,И медальон на шее задрожит.Пробьётся луч весенний, золотой.И будут бить на празднике из пушки.И только под Михайловским, в церквушке,Звонарь встревожит колокол литой…Ну а пока – туманная пора.Всё в липкой паутине бабье лето.И небо – в голубых глазах поэта!И нервный скрип гусиного пера…«Под чугунным небосводом…»

Под чугунным небосводом,Над крестьянским Чёрным бродом,Где болотом пахнет муть,Где ночами лезет жуть,Над безвинной русской кровью,Над захарканной любовьюПушкин плачет у ольхи:Жизни нет, а что – стихи?!..«Пушкин с Гоголем сидели…»

Пушкин с Гоголем сидели,Много пили, мало ели.И, смакуя дым глотками,Всё чадили чубуками.Поболтать бы, да о чём? —Лучше – ноги калачом.Вдруг ощерился поэт:Тридцать лет, а проку нет!Недоступна мне покаГлубь родного языка! —По листу перо бежит,Но – споткнётся, задрожит,Что кораблик на волне…Тайну чует в глубине!..У Великого ХохлаБровь к пробору поползла.Усмехнулся? – вроде – нет.Два кивка – и весь ответ.Поболтать бы, да о чём?Гоголь, вроде, не при чём.Публикация Людмилы Осокиной (Влодовой)

Возвращение

Аркадий Славоросов

(1957–2005)

Агнцы огня

В полночь Адамантов неумолимо поднялся из-за стола, качнувшись. Он вырос из-за стола, как гриб, но со значением. В левой руке, на уровне сердца Адамантов держал рюмку, выпукло налитую водкой, с интеллигентным золотым ободком, прозрачную и холодную, как монокль.

– Я буду говорить о культуре, – сказал Адамантов и посмотрел. – Я буду говорить о культуре, дабы подвести итог. Некоторые видят в ней метафору божественного Слова. Иные – инструмент лжеца и отца лжи. Она вызывает ненависть экстремистов и восхищение либералов. И то и другое неоправданно и естественно. Ибо культура есть лишь зеркало – зеркало и ничего более.

Шестеро мужчин смотрели на Адамантова и, как это бывает с людьми, глядящими в одном направлении, имели вид несколько чеканный – собрание профилей, напоминая одновременно бандерлогов, внемлющих питону, телеболельщиков и истуканов с острова Пасхи. Лишь при последних словах оратора безгласный внутренний шепоток разочарования бегучей тенью размягчил их глиняные лица. Но низкий полумрак просторной горницы и увлечённое внимание к собственным словам рассеивали рыхлый взор Адамантова; он не заметил ничего.

– А что – не зеркало? – кривовато вышипел желтоглазый Стигматов, чуть склонившись к Ириневу.

– Зеркало – слишком ёмкий образ, – выкрикнул, будто выплюнул ненароком, требовательный Миша Гарутман.

Адамантов того и ждал, кивнул удовлетворенно, распластав мягкий подбородок по груди.

– Зеркало – чрезвычайно ёмкий образ, – сказал он куда-то внутрь. – Каков предмет, таков и образ (это прозвучало, пожалуй, несколько сварливо). – Зеркало может быть ловушкой бесконечного, но может стать и игрушкой праздной модницы, хуже – самоубийственным соблазном нарциссова сознания. В том и состоит двойственность культуры, её метафизическая диалектика…

Творцов заегозил на стуле. Неожиданно Никифоров, хозяин дома, подал голос из своего диванного угла, сказал глуховато: «Это вы всё о том же… Опасна всякая абсолютизация. Что – культура…» Иринев улыбнулся, высветив блестящими мелкими зубами своё и без того бледное лицо, процитировал тягуче: «Без излишней серьёзности, но с должным благоговением следует относиться ко всему».

– Вот-вот, – обрадовался Адамантов и чуть не расплескал водку. – Именно так. Весь мир двойственен, но мир – инструмент Божий, а культура – человеческий. Синергетика. Но стоит только придать ей (культуре) конечное значение – восхищение либералов, ненависть экстремистов – и останешься в эдакой камере смеха во веки веков. Отражением щётки отражение кучера чистит отражение кареты – вот ад. Ад рукотворен, – он уже начал торопиться и спотыкаться языком о редковатые зубы, подшепетывая и побрызгивая. – Но и путь в Зазеркалье, through the looking glass, кому он под силу? («Под слабость», – вставил Стигматов, и Творцов отчего-то злобно на него посмотрел). – Кто, подобно Алисе, сравнится чистотой и невинностью с ничего не отражающим зеркалом?

В последние времена, пожалуй, и средь «малых сих» не отыщешь такого. Но сами, сами-то творцы зеркал и отражений (я о присутствующих не говорю, мы не отражаемся), быть может, они знают выход? – он навис над столом, растопыря взгляд, странным образом обращая вопрошающие глаза ко всем сразу. Потом отпрянул на мгновение, подумал где-то там, вне круга матовой лампы и, подумав, кинул в себя сверкучую рюмку водки. Перекосившись – и закусить Адамантову было недосуг – вновь просунулся в свет, навис, вопрошая. Это подействовало. Шестеро мужчин зашуршали, завсхлипывали, задвигали междометиями и кусками фраз, довольно единодушно, но невнятно. Отчасти ловкий Адамантов подкупил их замечанием о присутствующих, отчасти объединяло их застоявшееся (как отсиженная часть тела) радостное недоверие к «Творцам зеркал и отражений», отчасти просто возможность сказать, не слушая, после долгого перерыва и выпитого вина – и все, это отлично понимая, оживились, как дети на переменке, чуть смущённые отчасти и подыгрывающие отчасти друг другу.

– А зачем им выход, собственно, – говорили они. – Янус, бог входов и выходов, с двумя ликами далеко ли уйдёшь, – говорили они. – Возведение в степень: литература о литературе, концептуализм, лишь бы подальше от дверей, от сквозняка, – говорили они. – Здесь ничего нет, – говорили они. – Купил вас Адамантов, – говорили они, – А Библия? – говорили они. – Климент Александрийский советовал не писать, – говорили они. – Третья перинатальная матрица, – говорили они, и лишь Никифоров, хозяин дома, безмолвствовал.

Так горница наполнилась, точно опавший было парус, ветром, сдержанным говором, и отчего-то явственной сделалась ночь, за пределами освещённого круга. Семеро мужчин пошевеливались в нём под матовым старомодным плафоном, светящейся медузой плавающем в зеленоватом сумраке старого дома. Скатерть на столе, вокруг которого расположились семеро мужчин, казалась от яркого света ослепительно белой, но и это только подчеркивало темноту дальних углов, дверных проёмов, низеньких окошек, за которыми ничего не было, кроме черноты, замкнувшей их маленький мир, словно кто-то вставил в окна лаковые листы копировальной бумаги. Но непроглядная чернь обозначала: ненастную мещёрскую ночь, полную стона и мокрого шатания природы, опасную, сырую, летящую безглазо. Непроглядная чернь (и сутулая темнота углов, дверных проёмов) подчёркивала только ослепительную белизну скатерти, уставленной закусками и выпивкой, яркий свет лампы под матовым пузырём, шевеление семерых мужчин в этом световом ковчежке, точно в витрине – если бы на них кто-нибудь смотрел со стороны. Семеро мужчин не обращали внимания вовне, и лишь Иринев бросал иногда пернатый летучий взгляд на скользкие стёкла.

– А я знаю к чему он всё это, – будто выдавил из себя между тем Стигматов (он и всегда говорил, будто гной выдавливал), болезненный и крупнолицый. – Это он про Авеседо.

– Да, – отпечатал Адамантов, выпрямляясь, и тень его качнула дом, – Авеседо и Дальман единственные, пожалуй, кто, если и не знает, где выход, то, во всяком случае, указывают на него, – Глумов издал короткий звук открываемой нарзанной бутылки, но взгляд Адамантова сделался латунным, и воздух вокруг него точно ощетинился колючим грозовым электричеством. Глумов не произнёс ни слова.

– Авеседо не только обнаруживает относительность и условность культуры. Он открывает её функцию, убедительнейше опровергая гуманистические лопотки о самоценности культуры, о том, что культура есть цель, а не средство. Культура – только средство, средство и материал. Человек – только средство, и, если отворачиваться от этого жестокого знания, мы никогда не выползем из смрадной ямы истории. Авеседо же использует материал всевозможных. культур, культурные архетипы самых разных времен и этносов, как строительные блоки для своих умозрительных конструкций и моделей, создавая восхитительное множество внутренних виртуальных миров, с лёгкостью и несерьёзностью свободы, свойственной Демиургу. Это уже выход – сотворённая и творимая им метакультура, обладает новым измерением, объёмом, в отличие от плоских опредмеченных образцов прошлого. Она контролируема и свободна одновременно, по правилам игры, в ней можно существовать, она – действует. Авеседо первый в человеческой истории – первый вышедший за пределы истории – подлинный творец, делатель новой реальности, – Адамантов говорил всё громче и голос его, утрачивая какие-то привычные частоты, становился незнакомым и словно отдельным от него, как у чревовещателя или человека, говорящего в мегафон.

Голос бродил по комнате, как ветер, сотрясающий стёкла. Это завораживало, и даже Стигматов не решался перебить его, только ощерился косорото в сторону Иринева и выкатил беззвучно: «Хайль, Авеседо!», – влажно блеснув волчьей десной.

– Но Дальман, – продолжал Адамантов, набрякая лицом в полумраке, неживым лицом медиума с гипсовыми веками, – идёт ещё дальше, простите за каламбур. Авеседо, интеллектуал, блистательный эрудит, энциклопедист, doctor univtrsalis своего рода, но при этом, точнее вследствие этого, игры его носят несколько кабинетный, библиотечный характер. Недоучка Дальман воспринимает культуру априорно и целиком, согласно «эффекту сотой обезьянки». Знаете? На каком-то архипелаге в Полинезии, проводя исследования с тамошними обезьянами, обнаружили удивительный феномен: обучая животных определённым целесообразным действиям, одну особь за другой, вдруг выяснили, что на каком-то этапе, примерно после сотой обученной обезьянки, происходит количественный и качественный скачок. ВСЕ обезьяны ВСЕГО архипелага оказывались владеющими данными навыками, не сообщаясь друг с другом вовсе. Это открытие приподнимает завесу над многими странностями человеческого сообщества. Сотая обезьянка Дальман, которого выгнали за хулиганство из общественной школы, долгие годы ведший полулюмпенское существование, алкоголик и эпилептик, легко и непринуждённо овладел искусством Луиса Авеседо. Конечно, конкретный фактический материал не был ему знаком, но в наш век справочников и энциклопедий это и не столь важно. Главное Дальман интуитивно познал те культурные архетипы, блоки и кирпичики, которыми пользовался до него Авеседо, и с неменьшим умением, но с большей непосредственностью принялся за строительство своей пугающей и притягивающей Вселенной. И главное, если во вселенную Авеседо нужно войти (и достаточно подготовленным), то вселенная Дальмана сама входит в мир, растворяя его в себе. Ибо не из Плиния или Винцента из Бове извлекал он эти кубики и очаровательные кварки, но из самой осклизлой глубины жизни, и туда же возвращал свои магические поделки. Он и сам, создание рефлекторно-интуитивное, не возводил той стеклянной границы между вымыслом и реальностью, подобно своему предшественнику. Не понять, где повествует он о себе, где о герое придуманном, где автобиография превращается в фантасмагорию, в миф, и наоборот. Да и он, как известно, не сознавал этого, постоянно сочиняя себя и окружающий мир, процеживая через своё сознание эмпирическую реальность, чтобы возвести её на неуязвимые блистающие уровни свободы. В одной из новелл Авеседо предвосхитил Дальмана, и Дальман пришёл; его чудесная Реальность незримо уже оккупировала определённые территории нашей дребезжащей действительности, пусть почти никто пока не замечает этого. И это – начало! – Адамантов всё каменел, каменел в течение монолога, какими-то гранитными складками проступало его лицо, чем-то напоминал он Говорящую Голову из детской сказки – только мерное движение жвал и оставалось признаком жизни в нём. И в то же время всё отрывался, отрывался, как летающим монумент, увлекая за собой всех, точно болтающихся в непрочной световой гондоле, куда-то сквозь небеса и хляби, сквозь незримый дождь слов, сквозь облак речи, к своей придуманной безупречной Пирамиде. Он всех замагнетизировал, говорящий сфинкс Адамантов, всех окаменил ядовитым взглядом Горгоны – даже округлый Творцов перестал ёрзать на стуле и застыл, напоминая скифский менгир, даже Иринев прикрыл глаза. Пока не раздался, точно крик петуха в ночи, спасительный голос Миши Гарутмана, в продолжение всей речи тайно пережевавшего бутерброд с ветчиной:

– А вот Набоков говорил, что всякая подлинная литература – это феномен языка, а не идей.

Обычная гарутмановская торопливая бестактность сыграла роль близорукости, он не рассмотрел, за бутербродом, грозного лика Горгоны, цроступившего в домашнем адамантовом лице, не поддался чарам, и сам развеял их, поперхнувшись своим петушиным восклицанием. И тут же взмыл воздушным шариком над лоснящимся лысовато сиденьем округлый Творцов, запричитал, наконец, готовно и с убеждённостью, проглатывая окончания: