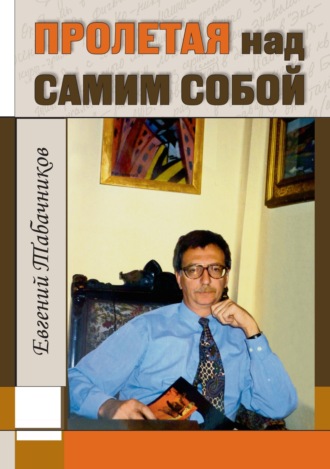

Пролетая над самим собой

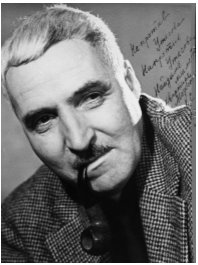

Константин Симонов с автографом Модесту Табачникову. Москва, 1968

Вот одна байка тех времен. Во время конкурса артистов эстрады, в жюри которого заседали Леонид Осипович и Модест Ефимович, на эстраде проходил конкурс конферансье. Один из конкурсантов вяло читал какую-то басню. Лёдик тихо спросил Модика, нравится ли ему. На что Модик ответил: «Это может каждый еврей, но многие стесняются!»

Однажды, когда Модест работал с К. Симоновым, своим многолетним соавтором, над спектаклем «Четвертый», поставленным Г. А. Товстоноговым в БДТ, Константин Михайлович, окинув взглядом висевшие на стене фотографии, написал на своем фотопортрете: «Не против Утесова, напротив Утесова. Найдите мне место в квартире Модеста».

«Народная песня» с трудной судьбой

Модест неоднократно воспевал боевой подвиг воинов, сражавшихся под Ростовом, а также казаков-кавалеристов. С И. Френкелем им написана песня «Дело было под Ростовом» (1941 г.) и «Казачья-кириченковская» а также «Шел солдат долиною» на слова поэта-переводчика А. Штейнберга (1942 г.), посвященная казакам 4-го казачьего корпуса, которым командовал генерал Кириченко.

Шел казак долиной,Шел дорогою длинной,Шел казак долиной за своей судьбой.Я со всей охотоюХоленой шашкой поработаю,Холеной шашкой поработаю,Пойду на смертный бой!Эх, Дон мой, Кубань ты моя,Славный казачий край!

Модест Табачников. 1944

А еще была написана чудесная песня «Донская лирическая», или «Сталинградское танго». («Такое название этой песни часто фигурировало в присланных мне письмах», – сообщал Юрий Бирюков, композитор и музыковед, член Союза писателей России, полковник в отставке.)

Анатолий Рыбаков в своей книге «Роман-воспоминание» пишет:

«Как и во многих других армиях, в 8-й гвардейской была своя песня. Сочинили ее корреспонденты армейской газеты Кац и Талалаевский, музыку написал композитор Табачников. Мелодия хорошая, слова непритязательные, запели ее в Сталинграде, пронесли до Вислы, и стала она как бы гимном 8-й гвардейской армии:

Когда мы покидали наш родимый крайИ молча уходили на восток,Под старым кленом, над тихим ДономВиднелся долго твой платок…Спустя четверть века я услышал по радио мелодию этой песни. Композитор – Табачников, но слова другие, название другое и автор текста новый – Михаил Танич. Оказывается, после войны Кац и Талалаевский были объявлены космополитами, небезызвестный Анатолий Софронов добился запрещения песни, а Табачникову посоветовал передать мелодию другому автору».

Поэты Зельман Кац и Матвей Талалаевский. 1943

Один из авторов текста, военный корреспондент майор Зельман Кац, сообщил: «То немногое, что за давностью лет сохранилось в памяти, – это песня “Когда мы покидали свой любимый край”. Она была написана как непосредственный отклик на взятие Ростова нашими войсками. В ту пору (в феврале – марте 1943 года) Модест Ефимович Табачников фактически состоял при редакции нашей фронтовой газеты» (газета «Мой Ростов», № 10, 26 марта 2010 года).

Второй автор текста, Матвей Талалаевский, написал: «Песня, которую вы так долго разыскивали, – одна из нескольких десятков, рожденных в 1941–1946 годах, когда мы вместе с майором Зельманом Кацем были спецкорами фронтовой газеты. Текст песни был опубликован с музыкой Модеста Табачникова в этой же газете летом 1943 года. Она также напечатана в нашем поэтическом сборнике “Солдат и знамя”» (Киев, 1947 г.).

Матвей Аронович Талалаевский прошел путь от Сталинграда до Берлина. В годы разгрома еврейской культуры и литературы в Советском Союзе М. Талалаевский, как и другие деятели еврейской культуры, был арестован (осенью 1951 г.) приговорен к 10 годам лишения свободы с содержанием в исправительно-трудовых лагерях строгого режима и сослан в Среднюю Азию.

Композитор и музыковед Юрий Бирюков, который полвека собирает военные песни и исследует их судьбы, написал: «У каждой такой песни, как у бойца, была своя биография». И приводит письмо от ветерана войны Ковалева: «Это наша песня, 4-го Украинского фронта, – “Донская лирическая”. Музыку написал композитор Модест Табачников, слова – поэты нашей фронтовой газеты Зельман Кац и Матвей Талалаевский”. Я позвонил композитору М. Е. Табачникову (это было незадолго до его кончины), и он ответил: “Да, это моя песня… А ведь в годы войны я всего лишь однажды ее опубликовал и больше к ней не возвращался”». «Сквозь бури и метелицы пришел февраль, / Как праздник, завоеванный в бою. / И вот мы снова у стен Ростова, / В отцовском дорогом краю».

Интересно удостоверение, выданное 1 июля 1943 года, в том, что «Талалаевский и Кац за свой благородный труд в красноармейской печати и за создание ими первой песни о славных кавалеристах – “Песня о знаменосцах”, напечатанной в газете “Казак-гвардеец”, от имени казаков и командиров дивизии награждаются комплектами костюмов кубанской формы».

В письме от 19.03.58. Кац пишет: «Мотя! Читал ли ты во втором номере “Нового мира” статью подборку “Писатели в ВОВ”? Какая же подлая и бесчестная рука листала комплект “Сталинского знамени”, выискивая в нем 2–3 стихотворения Грибачева и проскакивая мимо сотен стихотворений З. Каца и М. Талалаевского. Обидно… Пусть фальсификаторы утверждают теперь, что любимым поэтом сталинградцев был Малышко, но сталинградцы помнят и знают, чьи строчки порой носили они на сердце, и в этом наша с тобой вечная гордость».

Ноты и слова песни неоднократно публиковались начиная с 1977 года. Песня существует в списке произведений М. Табачникова в Первом музыкальном издательстве, есть она и в РАО. Исполняется по радио и на телевидении, и авторство Табачникова – Каца – Талалаевского не ставится под сомнение. И то, что только два певца (Г. Сукачев и Ю. Щербаков) исполняют ее в своих концертах и записывают на дисках, называя ее народной и не признавая авторство композитора и поэтов даже после музыкальных экспертиз, по меньшей мере странно.

И если и называть трех евреев-фронтовиков, майоров Советской армии, прошедших всю войну на переднем крае, награжденных государственными наградами и создавших замечательные патриотические произведения, – народом, то она действительно народная.

Поэт Михаил Светлов, соавтор Модеста, надписал на своей книге стихов, подаренной Модесту:

Не только мелкой жизнью дачниковМещанам всуе предстоящей,Передо мной встает ТабачниковСвоей музыкой настоящей.Исидор Владимирович Шток. Автор и актер в одном лице

Наблюдая за Исидором Владимировичем в повседневной жизни, за его шутками, каламбурами, за театрализацией бытия, в него нельзя было не влюбиться.

Исидор Шток в Полярном. 1943

Постепенно мне стал приоткрываться занавес над его жизнью, как над сценой, и я пришел к выводу, что он сам – наиболее яркое и сочное из созданных им произведений. Будучи и главным героем, и сюжетом, и художественным оформлением одновременно, он без особых усилий театрализовал свою жизнь. Как художник он добавлял яркий мазок, достигая нужного впечатления у зрителя и одновременно растворяясь в картине. Но при этом ценил каждый кусочек живописного холста и не забывал обо всей картине в целом.

Он обожал и друзей, и творческое уединение, страстно болел за любимый «Спартак» и слушал симфоническую музыку. Устраивал вместе с Ираклием Луарсабовичем Андрониковым исполнение оперных дуэтов. Наслаждался семейной идиллией и до последних лет жизни страстно увлекался романтическими приключениями, пускаясь в любовные путешествия с новыми спутницами.

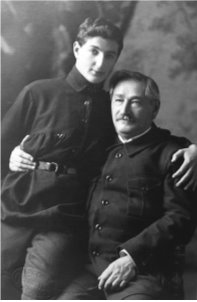

Исидор Шток с отцом, дирижером Владимиром Борисовичем Штоком

Ощущал в себе всегда неистребимую власть Театра и Игры, ведь недаром он начинал актером. И это состояние души, по существу, и являлось его сутью, так же как и повсеместное лицедейство…

Свою книгу «Премьера» он начал так: «Отец любил поговорить об искусстве. В обществе хористов, или оркестрантов, или среди друзей в ресторане “Вена”, или на собрании оперных артистов он говаривал:

– Господа! Ни для кого не секрет, что искусство аполитично. Когда я дирижирую Вагнером, Глинкой, Верди, я не думаю о том, какая у нас власть, что говорил тот или иной деятель думы, какова политическая погода на дворе. Наше дело – музыка, театр…»

София Клебанова в роли Ксении («Борис Годунов»). 1915

Исидору Владимировичу довелось прожить бо́льшую часть жизни в стране, где устанавливались другие правила бытия!

Исидор Шток родился в семье, где постоянно звучала музыка. Его дед, после погромов 1905 года покинувший Россию и перебравшийся со своими братьями в Вену, стал известным австрийским композитором. Отец – хормейстер и дирижер Владимир Борисович Шток. Мать, Софья Лазаревна Клебанова, – оперная певица, спевшая такие оперные партии, как Микаэла в опере Бизе «Кармен», поставленной в Санкт-Петербурге в 1915 году (партию Хосе исполнял Николай Фигнер). После рождения сына она добровольно отказалась от театральной карьеры, чтобы всецело посвятить себя семье.

В сентябре 1917 года Штоки переехали в Харьков. Оттуда, окончив школу, Исидор перебрался в Москву, где сначала занимался в театральной студии при Театре революции, затем стал актером Передвижного театра Пролеткульта. Прошел школу живой газеты «Синяя блуза» и Первого рабочего театра, где близко сошелся с будущими драматургами А. Глебовым и В. Гусевым, режиссерами Д. Тункелем и В. Плучеком, писателем В. Катаевым.

И. Шток – актер Пролеткульта

В 1927 году была поставлена его первая пьеса «Комсомол как таковой».

В 1929 году автор принес в студию Ю. Завадского пьесу со странным названием «Идут слоны». Откуда оно появилось? Один из персонажей (его играл О. Абдулов) говорит, что остановить наступление нового времени на старый городок (старое время) – все равно что пытаться остановить стадо слонов, которое неудержимо рвется к водопою.

Исидор рассказывал на своих встречах со зрителями, что «Идут слоны» – агитка о любви, дружбе и цели жизни (под этим названием пьеса шла в Ленинграде), второе название этой же пьесы: «Нырятин». Почему «Нырятин»? Эта история, как все комсомольцы из маленького провинциального городка рванули в Москву. Среди оставшихся трех парней один, талантливый и упрямый, решил не покидать свой город, а превратить его во вторую Москву, из которого не старались бы убегать, а в который, наоборот, все бы стремились. Парень создает город будущего. И общество: СЛОН – союз любителей обновленного Нырятина (вымышленного города).

Нож для разрезания бумаги – подарок к премьере пьесы «Идут слоны». 1930

Над заглавием стоял эпиграф из Маяковского насчет обывательщины, канареек… На премьере присутствовали А. Луначарский, В. Мейерхольд, И. Москвин, мхатовцы, вахтанговцы, пролеткультовцы, критики, драматурги… Главные роли играли начинающие артисты Мордвинов, Марецкая, Плятт, Туманов, Фивейский и прекрасный Абдулов. Музыку написал Ю. Милютин.

Спектакль провалился. То есть не совсем, были даже похвальные рецензии, отмечавшие талант исполнителей и молодость автора. Но, несмотря на отдельные занятные лирические и комедийные моменты, азарт исполнителей и постановщика, это, в общем, было нечто невнятное, несобранное…

С этого и началась жизнь драматурга, который в дальнейшем знакомится с последователями Вс. Мейерхольда, кружком творческой молодежи, объединившейся вокруг Эраста Павловича Гарина. Это драматург Александр Гладков, начинающий критик Яков Варшавский, работавший в «Советском искусстве», режиссер Валя Плучек, приехавшие из Ленинграда актер Николай Поташинский-Оттен, Алексей Арбузов, к тому времени уже автор пьесы «Класс», поставленной в «Красном театре» города на Неве.

Вот такая пестрая, веселая и амбициозная компания, которая, живя необычайно дружно, шутила, разыгрывала различные сценки, пародировала известных мастеров сцены, прокладывая свою дорогу на театральные подмостки.

Корреспонденты на строительстве Магнитки. В первом ряду третий слева – Исидор Шток. 1931

Следующая пьеса, «Земля держит», увидела свет в 1931 году в Магнитогорске, где Шток работал журналистом.

В 1950-е годы были написаны и поставлены пьесы: «Победители ночи» (1950, первоначальное название – «Русский свет»), «Чертова мельница» (1953), «Караван» (1957), «Вечное перо» (1958).

Самыми удачными в творческом отношении, конечно, были 60-е: «Ленинградский проспект» (1960) и «Божественная комедия» (1961), пожалуй, лучшие пьесы, до сих пор с успехом идущие наряду с «Грушенькой» по Лескову и «Ноевым ковчегом» в театрах страны и за рубежом.

Кроме того, написаны пьесы «Якорная площадь» (1961), «Объяснение в ненависти» (1964) и книга «Рассказы о драматургах» (издательство «Искусство», 1967).

С. В. Образцов, вице-президент Международного союза кукольников УНИМА, поставивший несколько пьес Штока, ставших украшением и визитной карточкой театра на долгие годы, говорил:

«Наша “Божественная комедия” не имеет никакого отношения к бессмертному произведению Данте, ее написал советский драматург Исидор Шток. Тема была подсказана серией веселых рисунков французского художника Жана Эффеля под названием “Сотворение мира”».

По тексту сразу видно – не Данте:

Об Эдеме, Адаме и Еве,О людском и божественном гневе,О любви и о грехопаденьеСо смиреньем и благоговеньем,Это самое произведеньеЗарегистрировано в Управленьепо охране авторских правза номером ноль четыре тысячи четыреста восемьдесятдевять дробь шестьдесят один.Премьера спектакля «Божественная комедия» в постановке главного режиссера Большого драматического театра имени Горького Г. А. Товстоногова и с музыкой моего отца, композитора М. Табачникова, состоялась в 1962 году. Постановка имела оглушительный успех. С. Юрский в роли Адама, З. Шарко – первая женщина, Создатель – Н. Корн, Ангел Д. – В. Стржельчик покорили ленинградскую театральную публику, и спектакль на долгие годы занял почетное место в репертуаре театра. Куплеты из спектакля зажили своей, отдельной от постановки жизнью.

Вскоре, в 1968 году, пришел черед «Ноева ковчега» в постановке Сергея Образцова и Леонида Хаита, задуманный как продолжение спектакля «Божественная комедия». Современники удивлялись: каким образом «Ноев ковчег» преодолел цензуру с таким остросатирическим содержанием?

Постановщик пояснял: «Ни “Божественная комедия”, ни “Ноев ковчег” отнюдь не атеистические спектакли и тем более не являются насмешкой над Ветхим Заветом».

И уходя от скользкой темы, переходил к постановке…

«В спектакле, который в наши дни уже считается вместе с “Божественной комедией” лучшими спектаклями за все годы существования коллектива театра, заняты множество фирменных, образцовских, тростевых кукол, маленьких и очень больших (звери, птицы, гады). А Создателя, Архангела, Дьявола, Ангела играют настоящие актеры в масках».

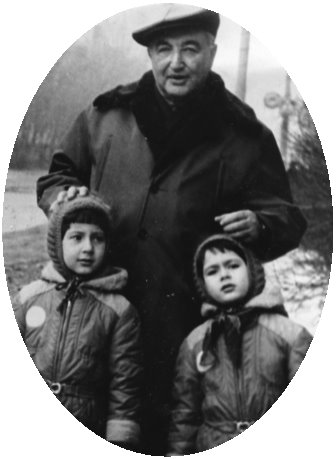

Исидор Шток с внуками, Володей и Антоном. 1979

К сожаления, дальнейшего продолжения не получилось, не увидела свет блистательная пьеса «Вавилонская башня», напечатанная только в журнале, да и то в сильно покалеченном цензурой виде. Советские «смотрящие за культурой» испугались и темы, и сатирических реплик героев. Таким образом, мечта драматурга о «религиозной трилогии» осуществилась только на две трети.

Долгие годы украшала репертуар кукольного театра имени Образцова «Чертова мельница» по сказке Яна Дрды, чешского писателя. Цитаты из пьесы стали крылатыми выражениями, например: «На работе не раздваивайся».

Заканчивая свою книгу «Премьера», Исидор написал слова, как нельзя лучше характеризующие отношение драматурга к судьбе и к жизни.

«Но вот произошло событие, затмившее все, что было… дочь моя… родила двух сыновей-близнецов, двух моих внуков. А я-то, старый дурак, огорчался, что род мой – род музыкантов, композиторов, артистов, потомственных почетных граждан – вдруг иссякнет, прервется. А тут сразу двое. Мужчины…

…И вот сижу я в подмосковном Переделкине, на той самой даче, в той самой комнате, где когда-то был кабинет моего друга и учителя Александра Афиногенова, пишу книгу рассказов, сочиняю новую пьесу, еще новую, совсем новую (горбатого могила исправит), время от времени поднимаюсь и посматриваю на две колыбельки и думаю: как же мне повезло. Я не был ранен на войне, хотя попадал в серьезные переделки, я не погиб на чужой земле, я всю свою сознательную жизнь прожил в Москве, городе великом и родном мне каждым своим домом, каждой дверью. Я не умер в Институте хирургии. Встречался с замечательными людьми. Дружил со многими из них. Гулял, бывал в далеких странах, где у меня тоже есть друзья. Читал прекрасные книги, видел чудесные спектакли, любил.

Теперь мои внуки, которые еще очень малы, но которые уже умеют улыбаться, а это ведь очень много – уметь улыбаться, – моя опора и моя защита. С ними я как-то очень уверенно и спокойно чувствую себя. С каким удивлением смотрят они на деревья, на небо, на свои кроватки, на меня…

В двухтысячном году им будет по двадцать семь лет, они окончат институт, будут читать те же книги, что читал я, ходить в театры, с замиранием сердца слушать звуки симфонической музыки, посещать, а может быть, и сами участвовать в спортивных состязаниях. Какие удивительные спектакли им суждено увидеть, с какими небывалыми людьми они будут встречаться, в какое роскошное время они будут жить.

Завидую ли я им? Конечно, завидую.

Но думаю, что и они будут завидовать мне. Обязательно будут».

С этим можно только согласиться.

Таким он человеком был…

Мои воспоминания о Штоке

Судьба подарила мне возможность близко узнать И. В. Ш. Никогда не мог дать односложного ответа, каким «человеческим достоинством» в наибольшей степени наделил Господь Исидора. Наверное, талант, доброта, благородство – все в равной и значительной мере. Трудно чему-нибудь отдать приоритет. Но все-таки важнейшими качествами являлись, на мой взгляд, поразительное, тончайшее чувство юмора плюс самоирония.

Первые шаги в направлении установления связей с моими потенциальными родственниками сразу удивили, чтоб не сказать оглушили, двадцатипятилетнего молодого человека из интеллигентной семьи.

Я решил поговорить по душам, хотя, может, это и выглядело старомодным, с родителями Ирины по поводу предложения руки и сердца. Выбрав удачный день, во время неспешного обеда, несколько робея, набрав воздуху в легкие, я произнес: «Александра Николаевна, Исидор Владимирович, хочу попросить руки вашей дочери». Точно не помню, что именно пролепетал, но что-то похожее на подобную нелепицу. Возникла пауза. Исидор, поедавший жареную рыбу, наклонился вперед, закашлял, как бы подавившись пищей, и спустя несколько секунд достал изо рта и продемонстрировал осколок сломанного зуба. Вскоре, посмотрев на меня пристально, причем я не обнаружил особой нежности в его взгляде, неожиданно вынул изо рта ещё что-то. Пауза затянулась. Официальная часть, гарантирующая получение родительского благословения, накрывалась….

Портрет Исидора Штока работы Н. Акимова. 1955

И вдруг, о чудо, драматург привстав из-за стола, продемонстрировал, что сломанный зуб – совсем даже не зуб, а рыбья кость. Театральная мизансцена благополучно завершилась. И в конце обеда Исидор, обнимая Ирину, произнес: «Выходи за него! А то приведешь кого-нибудь еще хуже».

У них, у Штоков, всё происходило не так, как у меня дома. Исидор парил, в хорошем смысле слова, над житейскими ситуациями, только изредка опускаясь на грешную землю. Все, что так или иначе происходило в квартире, не имело к нему особого отношения, хотя физически, то есть телесно, ему приходилось общаться в какой-то степени с ее обитателями, включая главного члена сообщества, Кузьки – сиамского кота не первой молодости (он еще не раз появится на страницах этих воспоминаний).

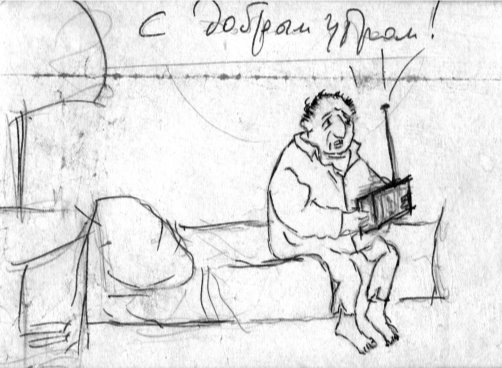

Автошарж Исидора Штока

На конторке обычно лежал полуметровый лист плотного ватмана, весь исписанный и перечеркнутый разными штрихами и линиями. Это и были судьбы героев пьесы, переплетенные творческой фантазией автора. Кроме нескольких цветных отточенных карандашей лежали ластики, перьевая ручка и куча разных бумажек и бумаг, разложенных в определенном, понятном только ему беспорядке.

Вот и всё, что нужно для написания хорошей пьесы.

На стене на видном месте красовалась картинка под стеклом в обрамлении медицинского лейкопластыря. Она и сегодня украшает уже мой кабинет. Авторство принадлежало драматургу-художнику. На рисунке, сделанном Исидором, – растрепанный человек, полуодетый в пижамную пару, сидящий на кровати, со спущенными босыми ногами и с испуганными глазами. В руках у него судорожно сжимаемый радиоприемник «Спидола» с вытянутой до отказа антенной. Наверное, гражданин ловит волны радиостанции «Голос Америки», пробивающиеся сквозь глушилки. Чтобы удостовериться во времени происходящего, автор автошаржа надписал сверху карандашом: «С добрым утром!»

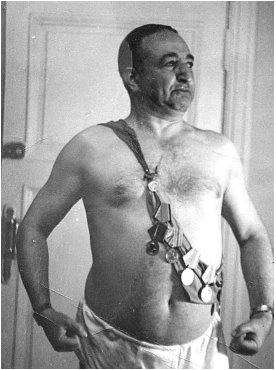

В коридоре привлекал внимание фотопортрет хозяина в белых трусах, явно купленных за границей и не похожих на российские «семейные», сатиновые и до колен. Выпятив голый торс, драматург перебросил, как портупею или наградную ленту, связанные друг с другом пионерские галстуки, на которых красовались высокие государственные награды. Так его и щелкнул безымянный фотограф.

«Орденоносец»

Неподалеку нашло свое место еще одно произведение, где Исидор выступил уже как художник-авангардист, чернилами добавив себе на фотографии немного волос для подчеркивания чего-то, понятного только ему.

Данные творения, украшавшие дом, подчеркивали отношение к жизни и окружающему миру, создавая лично для меня атмосферу праздника, или, если хотите, венецианского карнавала с его весельем и масками.

В дополнение к этому бесчисленные удивительные и меткие высказывания по разным поводам…

Так, используя в зимнее время года кальсоны советского производства грязно-синего цвета, восклицал: «У папаши Исидошки в голубом оленьи ножки».

Выходя из дома, засовывая в задний карман брюк хозяйственную сетку-авоську, предмет на авось, по его выражению, «на всякий пожарный случай», вдруг что-нибудь выкинут в палатках около метро «Аэропорт» по пути возможного следования, например, к свояку АП, как того называли в семье. Андрей Петрович Старостин проживал на другой стороне Ленинградского проспекта.

И чрезвычайно редко Исидор возвращался налегке, без трофеев, обычно принося или яблоки, или мандарины, купленные по случаю.

Исидор всегда выглядел красавцем-мужчиной и пользовался завидным вниманием прекрасной половины человечества. С этой половиной в любом возрасте находился общий язык, к обоюдному удовольствию (я имею виду его и женщин, а не членов семьи). Обладая голубыми глазами, с характерным прищуром, несколько крупным, с кривизной носом, делающим черты лица более значительными, завидным ростом, солидным весом, покатыми плечами, немного шаркающей походкой солидного господина, он производил неотразимое впечатление.

На пляже. Исидор Шток – в первом ряду. Начало 1930-х

Для него не имел никакого значения вопрос одежды. В отличие от своих франтоватых друзей А. Арбузова или Б. Ласкина Исидор не заморачивался выбором нарядов. Приходилось чуть ли не на коленях уговаривать купить новый костюм. А так как поход в магазин «Одежда» никогда не входил в его планы, приходилось ехать к знакомому заведующему секцией, брать нужный «прикид» и привозить домой.

При встрече со знакомыми и незнакомыми Исидор представлял меня не иначе как «мой зять Межуев». В «Мертвых душах», как известно, Ноздрев называет Межуева своим зятем, и последний при его склонности оспаривать каждое слово Ноздрева оставляет его высказывания без возражений. Хотя вряд ли в прямом смысле имя Межуев относилось к моей скромной персоне, но, несомненно, я, как и гоголевский герой, оттенял своего тестя… Межуев так Межуев.