Война. Полная энциклопедия. Все битвы, сражения и военные кампании мировой истории с 4-го тысячелетия до нашей эры до конца XX века

Ок. 700. Правление Ликурга. С приходом к власти этого легендарного законодателя Спарта становится военизированным государством. С раннего детства гражданину Спарты ставится единственная цель в жизни – воинская служба.

Государство и армия в Спарте неразделимы. Создается жесткая система воспитания будущих воинов и формируется небольшая по численности, но непревзойденная по дисциплине армия. По составу, вооружению и тактическим характеристикам спартанская армия мало чем отличается от армий других греческих полисов (городов-государств). Ее основу составляют набранные из свободных граждан высшего и среднего сословия пешие копьеносцы, которые славятся отменным мастерством, высокой организованностью, маневренностью войсковых единиц и железной дисциплиной.

Ок. 700 —ок. 680. Первая Мессенская война.

Захватив плодородную Мессенскую равнину, Спарта главенствует на юге полуострова Пелопоннес.

Ок. 640–620. Вторая Мессенская война. После длительной борьбы Спарта подчиняет себе всю Мессению. Местные жители становятся бесправными илотами.

Италия и Рим

2000—600 гг. до н. э

Ок. 2000. Приход предков латинов. Из Центральной Европы через Альпы приходят латины – народ индоевропейской языковой группы – и приносят с собой в Италию бронзовый век.

Ок. 1000. Введение в обиход железа. Со второй волной миграции в Италию приходит железный век.

Ок. 900. Приход этрусков. С востока, по морю, на северо-запад Италии вторгаются этруски, неевропейский (возможно, малоазиатский) народ. В это время на Сицилии и в Южной Италии все большим влиянием пользуются греческие торговцы.

Ок. 700[4] до н. э. Основание Рима. Изначально Рим, расположенный на реке Тибр между поселениями латинов и городами-государствами этрусков, имел большое военное значение. Возможно, город был основан как аванпост латинов для сдерживания экспансии этрусков.

Ок. 700 —ок. 500. Продолжительные войны с этрусками. Возможно, в ранний период своей истории Рим имел статус этрусской колонии. В ходе постоянных боевых действий получила развитие военная система.

Южная Азия

Индия

2000—600 гг. до н. э

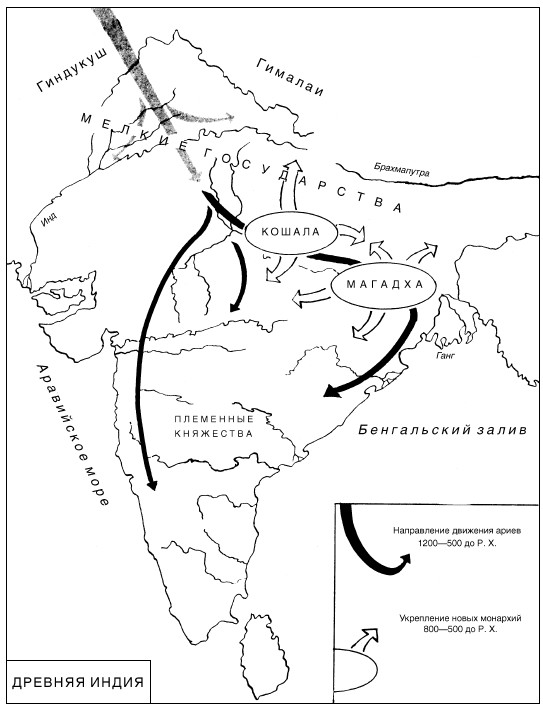

Ок. 2000. Арийские миграции. Принято считать, что история Южной Азии берет отсчет с прихода арийских завоевателей в долину Инда. Арийцы (арии) говорили на языке, близком к раннему санскриту – восточному индоевропейскому языку. Нам ничего не известно в деталях о конфликтах, возникших между завоевателями и более развитыми темнокожими обитателями этих мест – дравидами. Постепенно арии вытесняют дравидов с севера Индии на юг. В результате синтеза арийской и местной культур возникает новая индская цивилизация. Часть арийских завоевателей, пройдя всю Индию, захватывает Цейлон.

Ок. 1000—600. Индоарийская консолидация. В долине реки Инд и верховьях Ганга прочно утверждаются индийцы арийского происхождения. Возникают распри между мелкими племенными княжествами.

Ок. 900. Набеги монголоидных кочевников. Индо-Гангская равнина была наиболее уязвима для вторжения с северо-запада. Хотя плодородные долины рек Ганг и Брахмапутра также привлекали северо-восточных соседей, однако не сохранилось никаких упоминаний в письменных источниках о крупных нашествиях. Очевидно, Гиндукуш и Иранское нагорье были более удобны для проникновения войска на территорию Индии, чем Гималаи и Тибет с их безлюдными плато.

Ранняя индийская военная организация

Наши познания о ведении войн и военной практике в период до 600 г. до н. э. исчерпываются сведениями из ранних литературных памятников Индии – Ригведы и Махабхараты.

Армии почти полностью состояли из пеших воинов, вооруженных луками. Конницы еще не было. Лошадей впрягали в двухместные боевые колесницы раджей и знати. К воинам относились как к наиболее почитаемым представителям общества. Железное оружие появилось примерно в V в. до н. э., поэтому военная оснащенность армий уступала армиям на Ближнем Востоке.

Восточная азия

Китай

1600—600 гг. до н. э

Ок. 1600. Возникновение исторического Китая. История Китая до 900 г. до н. э. прослеживается с трудом. Однако на основании археологических раскопок можно утверждать, что в Древнем Китае сформировалось государство, известное под названием Инь. Произошло это в долине реки Хуанхэ.

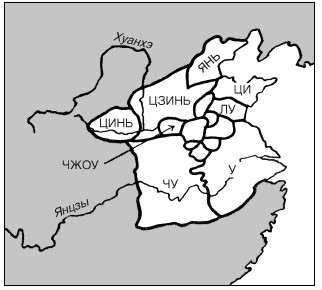

Ок. 1523–1027. Династия Шан (Инь). Прародители современных китайцев восходят к высокоразвитому народу, известному в истории по имени правившей им в государстве со столицей Аньян (на севере современной провинции Хэнань) династии. В течение XII в. до н. э. племя Чжоу, обитавшее близ слияния рек Хуанхэ и Вэйхэ, постепенно перемещается на восток.

Ок. 1027. Основание династии Чжоу. Военачальник У-ван («воинственный правитель»), одержав победу над войсками царства Шан в битве при Муе, объединил народы Северного Китая. После смерти У-вана страной в течение семи лет управляет его брат Чжоу-гун, пока сын У-вана не достигает совершеннолетия. Подавив восстание Шан, Чжоу-гун создает систему правления, сходную с системой фараона Тутмоса III. Благодаря такой организации правления династия Чжоу находилась у власти почти 900 лет – несмотря на слабых правителей, управлявших государством почти 500 лет.

Древний Китай. Сражающиеся царства

Ок. 1000 —ок. 900. Экспансия Чжоу. Территория государства расширяется на восток до Желтого моря и на север вплоть до Маньчжурии, а позднее и на юг – до низовий реки Янцзы, включая прибрежные регионы, между рекой и морем.

Ок. 800 —ок. 600. Упадок могущества Чжоу. Правление династии становится формальным, власть переходит в руки местной знати, на протяжении нескольких веков в истории Китая наступают непрерывные междоусобные войны между мелкими царствами.

Военная организация в древнем китае

К 600 г. до н. э. мастерство ведения войн в Китае сравнялось с военным искусством стран Ближнего Востока, однако китайское оружие уступало ассирийскому. Хотя в Китае научились извлекать металл из руды на несколько веков позже, чем на Ближнем Востоке, тем не менее это не помешало китайцам стать отменными мастерами по изготовлению изделий из бронзы, в том числе и оружия.

С древнейших времен в качестве главного оружия китайцы использовали лук. Его изготовляли различной формы и из различных материалов. Применялись дерево, рога и сухожилия животных. Стрелы делали из бамбука. Позже появились металлические наконечники. Китайские луки были гораздо больших размеров и мощнее луков, найденных при раскопках на Западе.

Бронзовые шлемы появились в Китае в период правления династии Шан, а изготовление доспехов, хотя и началось позднее, чем на Ближнем Востоке, к 600-м гг. до н. э. достигло совершенства.

Во времена династии Шан и в начале эпохи Чжоу конницы еще не было, зато колесницы использовали с древнейших времен. Изначально они служили своего рода передвижными КП (командными пунктами) правителей и военачальников, сопровождаемых барабанщиками-сигнальщиками и парой лучников. Постепенно колесницы стали основной ударной силой армии, и могущество государства оценивалось числом боевых колесниц, задействованных на поле битвы.

II. Ведение войны становится искусством

600—400 гг. до н. э

Эволюция военного искусства

Значительным событием этого периода, характеризующегося прогрессом человеческой деятельности во многих областях, стал переход от полулегендарных описаний событий к серьезным историческим хроникам, что позволяет выделить два направления в развитии военного искусства, имеющие особую важность: появление концепций использования оружия в соответствии с техническими возможностями того времени и, как следствие этого, разработка теорий тактики и военных доктрин.

К 400 г. до н. э. война приобрела основные черты, сохранившиеся вплоть до начала ядерной эры.

Оружие

Сами по себе виды вооружения остались прежними. На протяжении почти двух тысячелетий качественно новых изменений ни в боевом оружии, ни в средствах защиты воина в бою не произошло. Перемены станут возможны лишь с появлением источников энергии, несопоставимых по мощности ни с физическими возможностями человека, ни с механизмами, использующими энергию ветра и силу гравитации.

Тактика и доктрина войны на суше

К этому периоду появились некоторые достижения в использовании существовавших видов вооружения. В середине VI в. до н. э. Кир Великий начал последовательно вводить в войсках дисциплину и обучение. Хотя эти методы были известны со времен Древней Месопотамии, большое значение они приобрели лишь по мере втягивания человечества в войны. В результате возросла роль пехоты при организованном передвижении войск в ходе боевых действий.

Боевые порядки, ритуалы, предшествующие битвам, религиозные обряды еще долго оставались неизменными. Астрологи и предсказатели советовались с богами, со звездами, будет ли сопутствовать удача в битве, или следует воздержаться от сражения. Получив благословение, военачальник обращался к воинам со словами напутствия и давал команду вступать в бой. Искусство ведения боя относится к области тактики, в отличие от операций, относящихся к области стратегии. На протяжении истории войн формы и способы ведения боя изменялись под влиянием развития боевой техники и качественного состава войск.

Выстроенные фронтом армии сближались, пехота – в центре, кавалерия и колесницы – на флангах, реже по фронту. Лучники и пращники прикрывали наступление, пока основные силы не оказывались на расстоянии около ста метров друг от друга. Изменения в боевом порядке случались редко, за исключением кавалерии и колесниц, перемещавшихся от фланга к центру или наоборот. Непосредственно перед началом сражения легкая пехота проходила сквозь главные линии через специально оставленные для этой цели проходы и таким же образом уходила обратно. Иногда одна из сторон занимала оборонительную позицию, но чаще обе стороны бросались друг на дружку – крики воинов и лязг оружия оглушали.

Опыт показал, что внезапные кратковременные маневры лишь создают бреши в рядах и обнажают фланги, делая их уязвимыми при обстреле метательным оружием. Поэтому тактический замысел был направлен на то, чтобы вынудить противника вступить в бой. Обычно объектом нападения служили фланги, более уязвимые и менее вооруженные, нежели основная часть пехоты, глубиной строя 10–30 шеренг.

Конница сохраняла ведущую роль, особенно на обширных равнинах Центральной и Юго-Западной Азии. Колесницы, за исключением индийской и персидской армий, перестали быть основной ударной силой.

Царь Персии Кир Великий одержал свои первые победы благодаря пешим лучникам, намного превосходившим лучников других азиатских стран своим искусством стрельбы и дисциплиной. Но и он отметил, что необходимо нейтрализовать всадников, от действий которых во многом зависел успех его врагов. Завоевание Лидии дало возможность Киру завербовать в свою армию отличных наездников. Подражая им, персы быстро освоили верховую езду, и вскоре персидская конница стала лучшей в мире.

Греческие гоплиты

Гористая местность Греции не позволяла использовать конницу, поэтому эллины не делали ставки на этот род войск, за исключением северных равнинных районов Фессалии и Македонии.

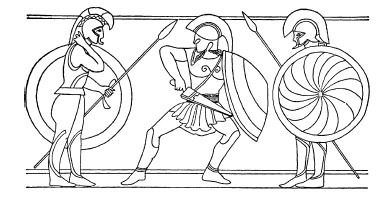

На остальной части Балканской Греции, Эгейских островах вдоль побережья Ионического моря широко применялась фаланга, тесно сомкнутое линейное построение тяжелой пехоты в бою длинным фронтом, достигавшим в глубину 8—16 (реже 25) шеренг по 800—1000 воинов в каждой. Обладая большой ударной силой, фаланга была малоподвижной. Со второй половины IV в. до н. э. греческую фалангу прикрывали с фронта пелтасты (свыше 8 тыс. человек), а с флангов – конница (свыше 4 тыс. человек).

Фаланга состояла из гоплитов – тяжеловооруженных пехотинцев. Отборные, наиболее обученные воины, они были вооружены длинными (2–3 м) копьями и короткими мечами. Их защитное вооружение состояло из панциря, щита, шлема, набедренников и поножей. Пелтасты представляли собой вид пехоты, занимавшей промежуточное положение между гоплитами и псилами (легкой пехотой). Пелтасты были вооружены дротиками и короткими мечами. Их защитное вооружение состояло из шлема, холщового панциря, ножных лат и легкого кожаного щита – пелта (отсюда и название).

Псилы были вооружены луком, пращой, копьем, ножом и не имели никакого защитного вооружения.

Во время битвы гоплиты выставляли копья, укладывая их на плечи впередистоящих, образуя своего рода стену, защищавшую их от летящих стрел неприятеля. Сражения обычно велись на ровной местности, так как при движении по пересеченной местности в линии фаланги образовывались бреши, которые могли оказаться роковыми.

Легкую пехоту набирали преимущественно из низших классов общества, но в ней было и немало наемников. На марше и в бою легкая пехота вместе с довольно слабой конницей защищали фланги фаланги. Некоторые лучники и пращники, например жители Крита и Родоса, отличались высоким мастерством. Помимо приобретенного опыта и превосходной физической формы, греческий гоплит обладал всеми достоинствами свободного гражданина независимой страны. Эллины недолюбливали субординацию, хотя прекрасно осознавали необходимость воинской дисциплины.

В области инженерного дела в этот период не произошло никаких значительных открытий. Ни персы, ни эллины, ни китайцы не сумели превзойти уровень военной техники, достигнутый ассирийцами. Впрочем, искусство фортификации развивалось в рамках доступных технических средств, а осадное искусство несколько отставало. За исключением единичных ярких примеров удачного штурма крепостей, достигнутых за счет внезапности, хитрости или измены, осажденные города сдавались лишь перед лицом голода.

Военно-морская доктрина и тактика

Народы, жившие на побережье Средиземного и Эгейского морей, с давних времен использовали мореходство в военных целях. Однако до VII в. до н. э. возможности мореходства ограничивались лишь поддержкой сухопутных войск и заключались в перевозке людей, снаряжения, провианта и пр.

Примерно в 700 г. до н. э. финикийцы впервые применили суда, построенные специально для ведения боевых действий. Это были «биремы», быстроходные гребные галеры, имевшие две пары весел, длиннее и мелководнее торговых судов.

Греки, перенявшие у финикийцев галеры, довели искусство ведения боевых действий на них до совершенства.

Длинные и узкие афинские «триеры» имели три ряда весел, располагавшихся в шахматном порядке. Мореходные качества, комфортность, грузоподъемность были принесены в жертву скорости и маневренности. Для увеличения быстроходности в дополнение к веслам триеры имели и парусное снаряжение на двух мачтах, но в бою они приводились в движение с помощью 150 гребцов.

Боевой флот не был предназначен для перевозки провианта и пресной воды, в длительных походах эту задачу выполняла флотилия транспортных судов сопровождения. Уязвимые в шторм, флоты держались близко к берегу, избегая длительных походов на дальние расстояния.

Основным вооружением триеры являлся трехметровый металлический клюв, расположенный на носу судна, на уровне ватерлинии. Если клюв таранил борт вражеского корабля, эффект был смертельный. Однако совершить такой маневр было весьма сложно, и греки предпочитали придерживаться испытанной временем абордажной тактики.

Афинские мореходы превыше всего ценили быстроходность и маневренность. Если не представлялось возможным атаковать противника напрямую, афиняне меняли курс и, применив тактику «борт о борт», внезапно убирали свои весла и ломали весла противника. Судно неприятеля напоминало подстреленную утку. Теперь его могла протаранить любая афинская триера. Врагам Афин так и не удалось сравниться с эллинами в искусстве ведения морских сражений.

Теория боевых действий

Экономика и обеспечение боевых действий были неразрывно связаны и играли важную роль в войнах V в. до н. э. Для Персии, обширной сухопутной державы, слабым фактором были коммуникации протяженностью в тысячи километров, уязвимые и на суше, и на море. У греков с их городами-государствами, особенно в войне против Персии, образовались две основные проблемы:

1) города-государства не являлись самодостаточными и во многом зависели от торговли, поэтому удаленность от морского побережья играла важную роль как в мирное, так и военное время;

2) военная безопасность (или целостность) греческих государств основывалась на гребном флоте и других дорогостоящих системах вооружения, требовавших длительной подготовки, высокого боевого искусства, огромных финансовых и человеческих ресурсов.

Начавшееся в V в. до н. э. изучение опыта ведения войн и военных действий стало не менее важным достижением. Первые известные труды Геродота и Фукидида не были военными исследованиями, но отраженные в них события тесно связывались с боевыми действиями. В это же время в Китае появился трактат «Искусство войны» Сунь-цзы, в котором раскрыты философские и практические основы войны и военного руководства, что и по сей день представляет интерес для военных историков и профессиональных военных.

Средиземноморье – Ближний Восток

Египет

600—525 гг. до н. э

Ок. 590. Боевые действия в Нижней Нубии. Фараон Псамметих II снаряжает ряд завоевательных походов, но они заканчиваются безрезультатно.

Ок. 586–568. Правление Априя. Он ведет борьбу за Сирию и Палестину, которая заканчивается поражением под Иерусалимом от Навуходоносора (ок. 580), который укрепляет свое владычество в Палестине. Ослабленный Египет, будучи не в силах отразить и армию греческого государства Киренаика, вынужден отступить (ок. 570). Вскоре в результате переворота Априй был свергнут Амасисом II (Яхмосом II).

567. Вторжение в Палестину. Амасис II получает отпор от Навуходоносора.

547–546. Союз с царем Лидии Крезом. Амасис II отправляет ему большое войско тяжелой египетской пехоты для совместной борьбы против царя Персии Кира. Однако в битве при Тимбре лидийцы терпят поражение. Кир заключает сепаратное соглашение с египтянами, которые возвращаются домой с почестями.

525. Завоевание Египта персидским царем Камбисом. Египет был покорен, включен в Персидскую империю и более чем на 24 столетия остается под чужеземным господством.

Персия

600—400 гг. до н. э

Падение Мидии

600—559 гг. до н. э

600–585. Война с Лидией. Эта затяжная война положила конец экспансии Мидии. Отныне граница проходит по реке Галис.

585–559. Шаткий баланс сил на Ближнем Востоке. Он достигнут на время между Мидией, Нововавилонским царством, Египтом и Лидией.

Ранняя Персидская держава

559—400 гг. до н. э

559. Независимость Персии. Под предводительством царевича Кира персы (арийский народ, населявший территорию современной иранской провинции Фарс) восстают против царя Мидии Астиага (до этого Персией правил Камбиз I, отец Кира и зять Астиага) и после длительной борьбы одерживают победу. Кир свергает Астиага и становится правителем Персии.

559–530. Правление Кира II Великого. Он в первую очередь закрепляет завоевание Мидии (559–550).

547. Вторжение лидийцев. Во главе с царем Крезом лидийцы переправляются через реку Галис в Каппадокию для восстановления на троне Мидии зятя Креза Астиага с целью противостоять вторжению персов в Лидию. Креза поддерживают Халдея, Египет и крошечная, но мощная в военном отношении Спарта.

547 (546?). Битва при Птерии. Кир ведет армию навстречу Крезу, занимает позицию на Птерийском плоскогорье и вступает в ожесточенную, но безрезультатную битву. Отступив за реку Галис, Крез готовится к новой кампании. Из города Сарды, столицы Лидии, он шлет в Спарту, Вавилон и Египет послания, предлагая начать поход в Персию с наступлением благоприятной погоды. В начале 546 г. в Лидию вторгается Кир. Он подходит к Сардам с войском численностью около 50 тыс., но не 200 тыс., как сообщает Ксенофонт в «Киропедии».

546. Битва на Тимбрийской равнине (Сарды).

Кир был в курсе действий и намерений Креза. Он решил застигнуть противника врасплох и, пройдя несколько сот километров, оказался у Сард, жители которых не ожидали такого нападения. Крез вывел свою считавшуюся непобедимой конницу на равнину перед Сардами. По совету одного из своих полководцев Кир поставил всех следовавших в обозе верблюдов впереди своего войска, предварительно посадив на них воинов. Лидийские кони, увидев незнакомых им животных и почуяв их запах, повернули назад. Однако лидийские всадники не растерялись, соскочили и вступили в рукопашную схватку. Силы были неравны. Лидийцам пришлось отступить и укрыться в крепости. Полагая, что осада будет длительной, Крез послал гонцов к союзникам с мольбой о помощи. Спартанцы откликнулись на призыв и подготовили войско для отправки на боевых судах, но вскоре получили известие, что Сарды, осада которых продолжалась 14 дней, пали, а Крез попал в плен. С пленными Кир обращался с нехарактерным для этого века великодушием.

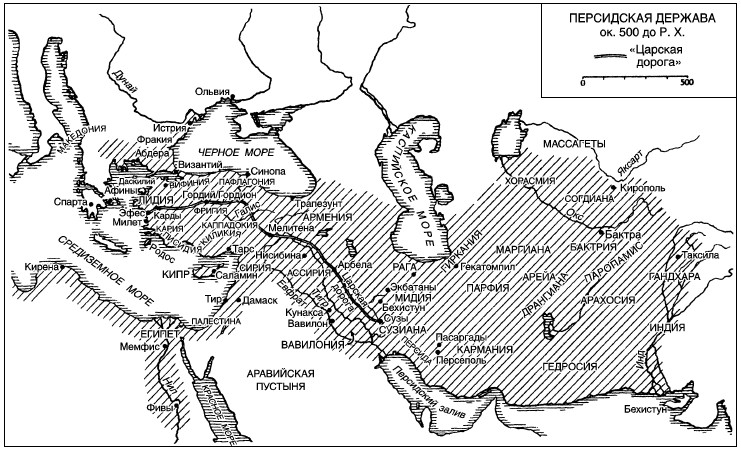

545–539. Восточная экспансия. Кир обращает свое внимание на лежавшие к востоку засушливые земли. Находясь в вассальной зависимости от Мидии, эти территории теперь предпринимают попытки восстановить независимость. За короткое время Кир завоевывает большую часть Парфии, Согдиану, Бактрию и Арахосию.

539–538. Завоевание Халдеи. Кир вторгается в Вавилонию, объединившуюся с Крезом против Персии, наносит поражение войскам царя Набонида и окружает Вавилон. В течение двух лет мощные стены города не поддавались Киру. В конце концов по его приказу отводят воды реки Евфрат, и его войска по обмелевшему руслу устремляются на штурм Вавилона. Застав защитников врасплох, Кир берет столицу и быстро завоевывает Халдейскую державу.

537–530. Поход на восток. Прежде чем приступить к завоеванию Египта и Спарты, Кир решает укрепить восточные границы своей державы. Покорив большую часть земель к западу от реки Инд, он поворачивает на север, доходит до реки Яксарт (Сырдарья), где и погибает в битве с массагетами.

Комментарий. Кир был первым в истории великим полководцем. Своими завоеваниями он превзошел своих предшественников, а благодаря административному гению и способности внушать доверие завоеванным народам не только утвердил свое господство, но и сумел его удержать.

530–521. Правление Камбиза II (старшего сына Кира). Способный военачальник, Камбиз II унаследовал от отца стремление покорить Египет. В 525 г. он наносит поражение египетскому фараону Псамметиху III в битве при пограничной крепости Пелусий и захватывает греческое государство Киренаика. Однако поход в верховья Нила против Нубии оканчивается неудачей. Он умирает при загадочных обстоятельствах, направляясь в Персию, чтобы расправиться с самозванцем, захватившим трон.

522–521. Гражданская война. Дарий, двоюродный брат Камбиза, поднимает восстание против узурпатора, увенчавшееся успехом.

521–486. Правление Дария I Великого. Талант Дария укрепляет Персидскую державу, хотя против него восстали Персия, Мидия, Элаи, Маргиана, Парфия, Египет и другие, более мелкие государства. Завершив карательные действия (521–519), все остальные годы правления Дарий посвящает упрочению своей власти и вскоре восстанавливает державу Кира и Камбиза в ее прежних границах. Его военачальники покоряют Фракию, Македонию и Северо-Западную Индию, установив северную границу державы вдоль Кавказского хребта.

511. Вторжение Дария в Юго-Восточную Европу. Он ставит перед собой следующие задачи:

1) создать во Фракии базу для завоевания Греции;

2) обеспечить защиту коммуникаций между метрополией и Фракией;

3) нанести удар по тылам скифских племен (Дарий не предполагал, что придунайские скифы обитают более чем в 3500 км от своих собратьев, живущих к югу от Аральского моря).