Долгое эхо короткой жизни

На страницах газет, в том числе «БГ», появились броские заголовки, неожиданные рубрики, авторские страницы, интервью с не всегда доступными прежде функционерами – сотрудниками КГБ, секретарями райкомов-горкомов, работниками пенитенциарной системы.

У Евгения была в «БГ» авторская страница. До конца жизни оставался единственным и бессменным обозревателем рубрики «Семь дней одного года». Чувствовал он себя комфортно и в роли рядового корреспондента. Но в какой-то момент его назначили редактором отдела.

Из дневников:

«Писать и редактировать – слишком разные вещи, поэтому требуется время, чтобы войти в новую работу. И будет ли она интересной – только это и заботит».

Женя любил работать дома. При строгой дисциплине в «БГ» Захарову, если руководство видело, с каким трудом из-за больного сердца и обезноживающего полиартрита идет он в редакцию, поднимается на этаж к наборщикам или в корректорскую, позволялось перейти на домашний режим.

Из дневников:

«Работал дома, что всегда удивляет В.П., который привык к заводской пропускной системе и труду по гудку. Вероятно, я кажусь ему лодырем и прогульщиком. Мне остается утешать себя словами Хемингуэя. Он говорил: «Этика работы журналиста предполагает, что никто не должен видеть его за работой».

Отчасти и по этой причине, но главным образом потому, что для творчества требовалось уединение, тишина, возможность найти в гималаях домашней библиотеки нужную книгу, Женя работал в ночные часы.

***

Член Союза журналистов Евгений Леонидович Захаров стал и был популярен как Леонид Евгаров. Псевдоним родился прежде всего потому, что Женя хотел поначалу дистанцироваться от «Семи дней одного года». И мы стали искать литературную маску. Из первого слога имени и последнего фамилии получился Евгаров.

Нельзя было и предположить, что этот псевдоним обретёт лицо, станет как бы реальным человеком, обеспечит автору невероятную популярность. По воспоминаниям коллег, в «БГ» приходили посмотреть на Евгарова. Проработавший несколько месяцев в редакции Р., представляясь в организациях Евгаровым, занимал деньги. Звонившие в «БГ» недоверчиво спрашивали: «Это вы Евгаров?» Женя рассказывал, что в один из таких моментов маститый журналист Александр Брон констатировал: «Это слава!».

Слава славой, но в «Семи днях…» было то, что делало рубрику бесспорным фаворитом публикаций: стиль, изысканность, ирония. Знакомые людям факты подавались в таком «соусе», что не хотелось отрываться от газетного «блюда».

Каждую неделю необходимо было отобрать значимые факты, найти принцип их обобщения, подачи, не сбиться с избранного стиля, сохранить объективность, сделать броский заголовок. Л. Евгарову все это удавалось, и читатели не зря ждали обзоров и наслаждались трактовкой в общем-то уже знакомых по новостям сообщений.

Цитирование может показаться чересчур объемным, но хочется на реальных примерах показать уникальность штучного журналистского творчества. Вот фрагменты из разных материалов рубрики.

«Хоть не видеть мне наград, но я сделаю доклад. Ну а ежели что ляпну – спишем все на мой азарт. У меня полно вестей от изданий всех мастей. Льются новости потоком из краев и областей.

Загляну и за бугор. Как там, скажем, Альбер Гор, уж не хлещет ли от горя виски, бренди и кагор? Он ведь Бушу проиграл и работу потерял. А без должности политик как без войска генерал. От моральных тяжких ран многих тянет в ресторан. Только Гор не из таковских – он составил верный план. Дал зарок: «Не буду пить и баклуши дома бить, а возьмусь-ка я студентов журналистике учить. Что касается ума, равных мне почти нема. И статьи писал когда-то побойчее, чем Дюма».

«Мы с вами расстались две недели назад, в тот интригующий момент, когда человечество в нетерпении маялось перед дверью, на которой красовалась табличка с магическим числом – 2000».

«Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. Долгое время считалось, что это ёж. Однако новейшие исследования позволили найти правильный ответ на эту загадку. Оказывается, речь идет о наркомане. Данный пример показывает, сколь своевременно звучат в наши дни лучшие образцы народного творчества, будь то загадки, былины или песни. Это относится и к частушкам».

«Яхонтовые мои, позолотите мне ручку, и я расскажу, что вас ждет, кому выпадет дальняя дорога в казенный дом и чем сердце ваше успокоится. У нас, обозревателей, это называется дать прогноз на основе объективных предпосылок».

«Какая жизнь, такое и кино. Суббота, 26 августа: по НТВ показывали фильм «Шизофрения», по ТНТ – «Паранойя». Очевидно, следующими творениями режиссеров станут мелодрама «Анкилозирующий спондилоартрит», боевик «Реноваскулярная гипертензия» и легкая музыкальная комедия «Растяжение связок». А пока, в ожидании этих шедевров, я расскажу, какие картины и телепрограммы могли быть созданы на основе событий, происшедших на минувшей неделе».

«Не пристало ли нам, братья, начать старыми словами короткую повесть, обзором событий нареченную? Как пчела, припадая к разным цветам, собирает мёд, так и я по многим газетам и телеканалам собирал новости и теперь поведаю, что на белом свете творится.

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, а ежели совсем точно, то в штаб-избе ООН, собрались наимудрейшие господа. Стали они совет держать: как человечеству пособить. Все в мире шло вкривь и вкось.

Долго судили-рядили аксакалы ооновские, десять самоваров цейлонского чая выхлебали, а ничего толкового не удумали. И позвали тогда бравого Федота-стрельца, который в миротворческих силах служил, и дали ему наказ: побывать в разных странах и выведать, где какой передовой опыт имеется. Чтобы, значит, этот опыт изучить, обобщить и повсеместно внедрить.

– Ол райт! – гаркнул Федот. – Внедреж – дело хорошее.

Сел он в «Боинг» и полетел спецрейсом туда, не знаю куда».

«С чего начинается Родина? С картинки в журнале «Плейбой»? С газетной скупой информации про кражу, пожар и разбой? А может, она начинается с той песни, что пела «На-На», с того, что конца испытаниям не видит бедняжка-страна?»

«Писатель порадовал публику повестью «Приключения пехотинца». Произведение пользуется популярностью. Прозаик помышляет послать повесть президенту Путину: «Пусть почитает, позабавится».

В сочинении нижегородца Н. Культяпова 40 тысяч слов и все они начинаются на букву «п» (я, как видите, использовал для наглядности сей странный принцип)».

А сколько великолепных ироничных предложений едва ли не в каждом абзаце евгаровских обзоров!

«Энергетики поют свой профессиональный гимн «Как разорительны в России вечера», а прочий люд хмурится и жалуется на веерные отключения».

«Американские ученые приняли повышенные капиталистические обязательства».

«Королевское бракосочетание отменено по требованию трудящихся».

«В тупик временно зашли и первые демократические выборы вождя племени на одном из островов Новой Зеландии, где народные кулинарные обычаи до сих пор допускают людоедство».

«Вся беда в том, что мы не можем замочить самогонщиков в сортире – сейчас там мочат боевиков».

«В администрации главы государства Буша теперь жалуются: «Понять, кто есть кто, сложнее, чем найти грамм героина в стогу сена».

«Оппозиция воткнула штыки в землю и не проклинает «антинародный режим».

«Большой светлый праздник отметила наша страна 12 июня, причем некоторые граждане даже знали, что это за праздник».

Притягивали читателей и заголовки: «Испанские жулики создали новое княжество», «В коммунисте пробудился основной инстинкт», «В созвездии Ориона обнаружен самогон», «Песнь о буревестнике и слоне» …

Появлялись «Семь дней…» и в стихах, и в духе русских сказок, и с частушками.

А вот еще одна цитата:

«Кроме великого и могучего русского языка есть новорусский. Когда слышишь выражения «словил кайф», «всё ништяк», «долбанем крутую попсу», начинаешь понимать смысл фразы, звучащей в рекламном ролике: «Иногда лучше жевать, чем говорить». Но уже многие изъясняются на новорусском, и если так пойдет, то к нему прибегнут и телеведущие. Представим себе: 2005 год, в эфире программа «Время».

Здорово, тёлки и пацаны! Один крутой иностранец, президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон на прошлой неделе выразил типа обеспокоенность. По его словам, жизнь нынче не в кайф: миллиард человек, то есть шестая часть населения планеты, чисто конкретно бедствует, имея средний ежедневный доход меньше бакса.

Не наколка ли это? С таким вопросом мы обратились к известным экономистам.

«Ну Вулфенсон, блин, дает, – ответили грамотные братаны. – Судя по всему, он не врубился в ситуацию и не сказал главного: если гражданин не вялый лох, то у него все будет нормалёк. Надо только крутиться».

И в таком стиле написан весь обзор. Представьте, сколько времени потребовалось Евгению, не только писавшему, но и говорившему на литературном языке, собирать словесный мусор, строить фразы так, чтобы и о новостях рассказать, и от стиля не отступить. Возможно, после работы над этим обзором он записал в дневнике: «Русский язык – роскошный пир, сквернословие – пищевые отходы».

Популярность Л. Евгарова подтверждается неординарным событием. В день шестилетия «Брянской газеты» под заголовком «Нам шесть лет: полёт нормальный» редакция опубликовала коллаж «Л. Евгаров пишет «Семь дней одного года». Основой для дизайнерского полотна послужила известная картина И. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

***

20 лет назад частная жизнь ещё не продавалась с таким азартом, как сейчас. И только записи в дневниках отличал особый градус искренности. По ним, если они попадали в чьи-либо руки, легко было составить портрет человека, узнать, чем он дышит, что любит, к чему испытывает неприязнь.

Насмешник Марк Твен (19 век) считал ведение дневника тяжелым и мучительным наказанием. Прозорливый Лев Толстой (19-20 век) утверждал: дневник – «беседа с собой, с тем истинным, божественным собой, которое живет в каждом человеке». Мистик Стивен Кинг (20-21 век) убеждён: «… когда человек пишет, он начинает думать больше… или просто острее».

Женя с юности вёл дневники. Заметки делались не в хронологическом порядке, не строго по датам. События года не всегда отражались в одной тетради. Мысли, впечатления, мнения, порывы и работа души обнаруживаются среди рисунков, попадаются на листочках, на обороте переставших быть нужными документов.

В какой-то мере дневники были и рабочим материалом. Открываешь сегодня очередную тетрадь, а там сведения о самодержцах всея Руси, о дуэлях в России, подборка фактов о декабристе Никите Муравьеве и его предках, колонка слов из «Словаря древнерусского языка», из «Библейского словаря» Эрика Нюстрема и даже перечень более чем редких профессий с их кодами.

Где только отыскал Женя сведения о существовании артиста ритуальных услуг, лакировщика глобусов, оператора на решётке, расправщика, регулировщика хвостового хозяйства и других не менее поразительных работ?

Все это обязательно попало бы в «Семь дней…» или в хронику путешествий по рыбным местам. Или в ту единственную книжку, которую Женя намеревался написать:

Из дневников:

«Я напишу одну книгу за всю свою короткую жизнь. Смешную и серьёзную. О своем времени и людях. С цитатами из газет. С настроением: живут ради жизни. Книга, обращённая к умному сердцу».

Дневниковые записи Е. Захарова открывают его мир – светлый, огромный, сложный. Странички то окутывают негой счастья и поэтическими образами («Каждый день бежит куда-то через Брянск ветер». «Жду бабьего лета… с тихим шелестом опадающих сухих листьев, сморщенных желтых покойников»); то показывают курс творческого поиска («Сочинить бы повесть по стилю и сюжету что-то среднее между К. Паустовским и В. Набоковым. И что-нибудь сюрреалистическое»); то выплескивают горечь сердца («Неужели я больше никогда не смогу бегать? Как это странно. Всегда будет только хуже и никогда – как десять (хотя бы!) лет назад. Зрение ужасное, сердце очень слабое, суставы больные – это я?»)

Прочитаем ещё несколько дневниковых выписок.

«Что заметно: в русских сказках очень мало прилагательных. Это делает описание динамичным».

«У Геббельса нашел несколько неожиданных высказываний. Например, Геббельс часто говорил о том, что наступление американцев и англичан страшит его больше, чем продвижение на Запад большевиков. Со Сталиным, считал он, договориться легче, чем с главами США и Англии».

«Д. Лихачев прав: надо читать только те книги, которые заставляют думать, помогают осваивать стиль и дают знания. Хорошо бы все перечитать заново: Толстого, Достоевского, Чехова, Пушкина, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, в общем, классику.

«Блок никогда не был моим. Мой – Маяковский. А. Блок красив и манерен. Это особенно заметно, когда он, как в поэме «Двенадцать», напускает на себя грубость. Маяковский сложнее, искреннее. Впрочем, всему свой срок. Сегодня «дружу» с Владимиром Владимировичем, а лет через 50, смотришь, увлекусь занудливым Диккенсом».

«На летучке один из коллег сказал: «Главное – собрать факты. А написать проще. Дайте мне факты, и я за час статью сделаю». Шустрый, однако. Это современная журналистика: наспех делают, неглубоко копают, ординарно мыслят».

«Ни с того ни с сего взял синий томик Ленина и вдруг ощутил жалость к вождю. Как многим обделил он себя, став профессиональным революционером. Он шёл на это сознательно. Вероятно, считал, что иначе быть не должно: борец за счастье людей вынужден стать аскетом. Это его стезя. Его подвиг, его путь. Но мне действительно жаль, что Ленин обделил себя (литература, увлечения, рыбалка). А Ленину было бы жаль меня. Ему казалось бы, что я не понимаю важных вещей. Но разве не самое важное – это то, что жизнь – великий дар, всего лишь, по мысли В. Набокова, полоска света между двумя абсолютно черными плоскостями».

«НЭП вел к мелкобуржуазному производству, а значит, способствовал занятости. Позднее безработица вернулась. Если проводить аналогию с нынешней кооперацией, то не следует ли сказать об ожидающейся позже безработице?»

«Пикуль не рисовался, говоря, что его романы читают лишь потому, что у нас не знают истории. Он прав, даже если не желает быть в этом полностью правым. Он берет фактом, незамысловатостью, динамичностью. Ему интересно писать, поэтому его интересно читать».

«– А у нас 16-летние полками командовали во время Гражданской войны. – А у нас державой правили. Вспомните-ка царя Михаила Федоровича, первого монарха из Романовых. Ведь в 16 лет на престол взошел. И был у него под началом не полк, а разоренная страна без казны.

Кстати! И сынок Михаила Федоровича Алексей Михайлович тоже императорствовал с 16 лет. Вот какие были на Руси монархи (с императорством – это я загнул, императоров тогда не водилось в наших землях)».

«Очень удобная вещь книга. Лежишь на диване и одновременно вместе с Дарреллом ловишь зверей в лесах Камеруна. И еще неизвестно, какая из этих двух жизней воспринимается реальнее. Первую, настоящую, ты творишь сам. Во второй участвуешь как зритель».

Жаль, что дневники, отражающие случившееся и прочувствованное, перестают жить. Сегодняшняя действительность даже школьные дневники выводит из обихода. Ничего записывать не требуется. Касаешься экрана смартфона – и пожалуйста, все отметки, домашние задания буквально на ладони.

У взрослых тем более не возникает необходимость записывать ручкой в тетрадь, как прожил день, с кем спорил, что чувствовал. В минувшие века такая «забава» характеризовала образованного, мыслящего человека. В наши дни плотные ряды блогеров взяли на себя труд потешать публику перипетиями собственной жизни. Никакой приватности. А самое печальное, самовосхваление блогеров заслоняет неповторимые чувства по-настоящему талантливых людей.

***

Осенью и зимой за окном темно. Весной и летом сумерки бесшумно припадают к стеклу и долго не уходят. Сигаретный дым бродит по комнате. Бормочет телевизор. Черный домашний кот Кузя греется под настольной лампой. Небыстро засевается строчками белое поле листа. У Жени – время осмысления прожитого дня.

Высокопарно звучит? Возможно. Но происходило именно это. Делались записи в дневнике, выписки из полезных для журналистского умственного багажа книг. Теснились на страничках зарисовки – вдруг случайный штрих разбудит неожиданную мысль? Приём срабатывал не раз.

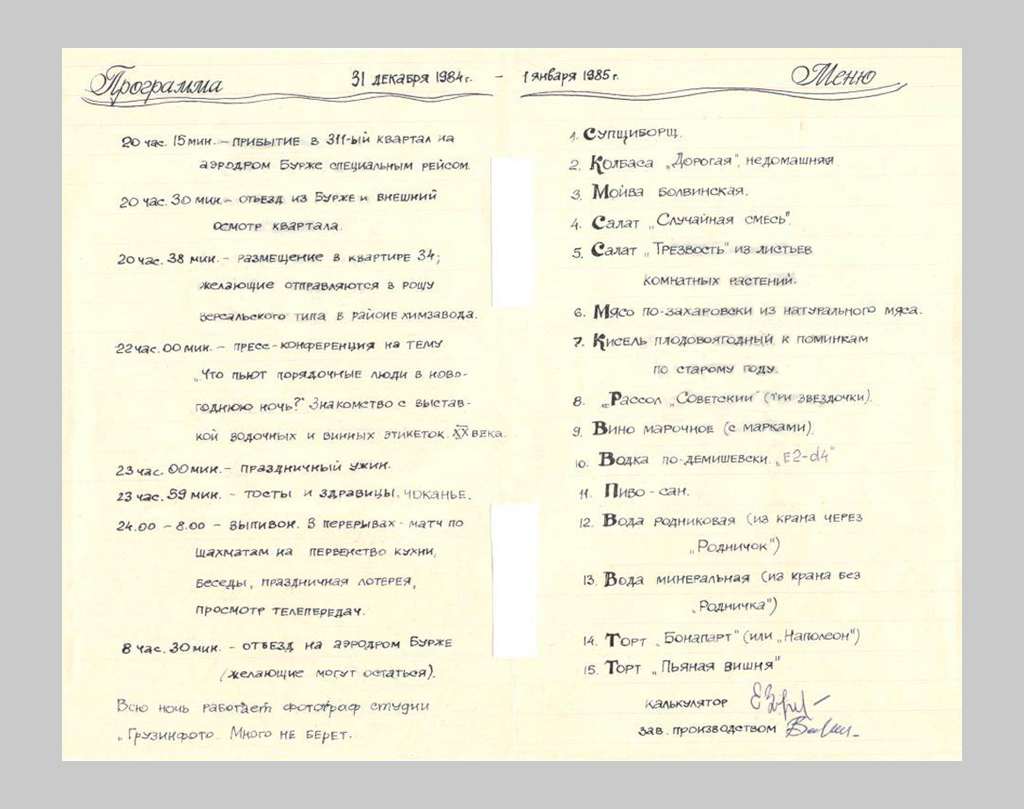

В эти невероятные часы придумывались для домашней библиотеки эскизы экслибрисов, рисованием которых он увлекся на недолгое время.

В очередной раз «инспектируя» полки нашей солидной домашней библиотеки, Женя вдруг решил, что необходим знак, подтверждающий принадлежность книг семье Захаровых. Появилось несколько вариантов. Они были оригинальны и использовались, например, в… потешной праздничной программе для гостей. Но долгую жизнь получили лишь два экслибриса, хранящихся в домашнем архиве. Правда, книги остались без меток…

Делались на деревянных пластинках лики праведников для передачи базарному торговцу, который платил за них в пору абсолютного перестроечного безденежья скудные «гонорары». Писались письма адресатам, появившимся у Жени после его отклика на публикацию в «Советской России» (1988 год) статьи преподавателя вуза Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Решались шахматные задачи. Словом, поднимался и переворачивался огромный пласт «внеклассной» работы.

Поздний вечер и начало ночи принадлежали Евгению. В эти часы он, скорее всего, чувствовал прилив свежих сил, растраченных на суетные хлопоты дня. Жене было чуждо бесполезное времяпрепровождение, хотя он очень уставал из-за больного сердца. Но, может, нагрузка как раз отвлекала от недомогания, ставила заслон хандре, свойственной нездоровому человеку.

В нашей семейной жизни отсутствовал культ быта. Моей профессией тоже была журналистика, и Женя принимал сложившийся в доме уклад. Не привередничал, если перед праздником не поднимался в квартире дым коромыслом. Мог сам взяться за готовку. А уж мелкая рыбка, попадавшая на его удочку, становилась исключительно авторским блюдом.

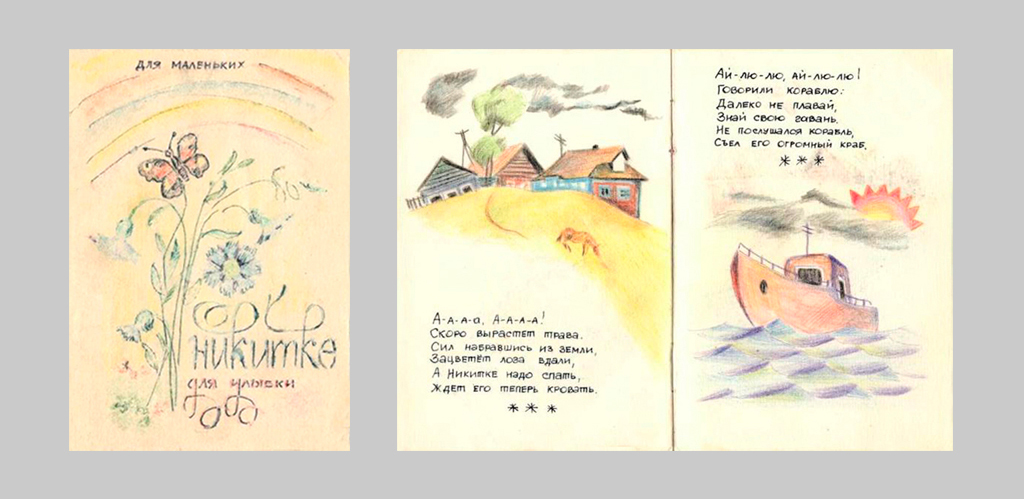

Он умел и любил делать неожиданные подарки. Наш сын Никита в самом раннем детстве получил рисованную книжку.

Евгений оформил поэтический сборник «Что со мной?». Каждая буква в нём – рукописная, к каждому стихотворению сделан миниатюрный рисунок.

В редакции у него складывались особенно теплые отношения с женщинами. Молодых он баловал комплиментами, стихотворными прибаутками. Мог подарить цветы, ни с того ни с сего принести конфеты, мороженое, сопровождать дам в выходах на природу. Для женщин постарше он был участливым собеседником. С ним делились заботами, обсуждали домашние дела.

В день похорон Жени сотрудница «БГ» Наталья Тимченко сказала, что нет в редакции человека, у которого бы не осталось что-то, сделанное Женей: поздравительная открытка, подписанное оригинальным рукописным шрифтом удостоверение, фотография. Он фотографировал коллег, печатал снимки и бескорыстно раздаривал. Причем некоторые портреты оформлял с обратной стороны в виде почтовых карточек.

Неизлечимо больного редактора заводской газеты, в которой Женя уже давно не работал, поддержал письмецом, но никому не похвастался. Сделал только запись в дневнике: «Валерий Иванович очень плох. Написал ему записку. Написал, что стыдно зимнему рыболову болеть зимой. Общественность требует: выздоравливайте!»

По переписке он играл в шахматы с Г. Позже оказалось, что Г. инвалид, и Женя стал наведываться к парню, лишенному возможности выйти из дома. Когда он умер, родители известили Женю, поблагодарив за доброту и внимание к сыну.

Может показаться, что в характере Жени не было места слабым звеньям. Отнюдь. Как всякий человек, он был импульсивен, его иногда переполняли токсичные эмоции. Было удивительным лишь то, что он их никогда не выплескивал. Предпочитал сдержаться, промолчать. Ответить нейтральной фразой. Не навязывать никому своё мнение.

Владимир КАРМАН, коллега по «БГ»:

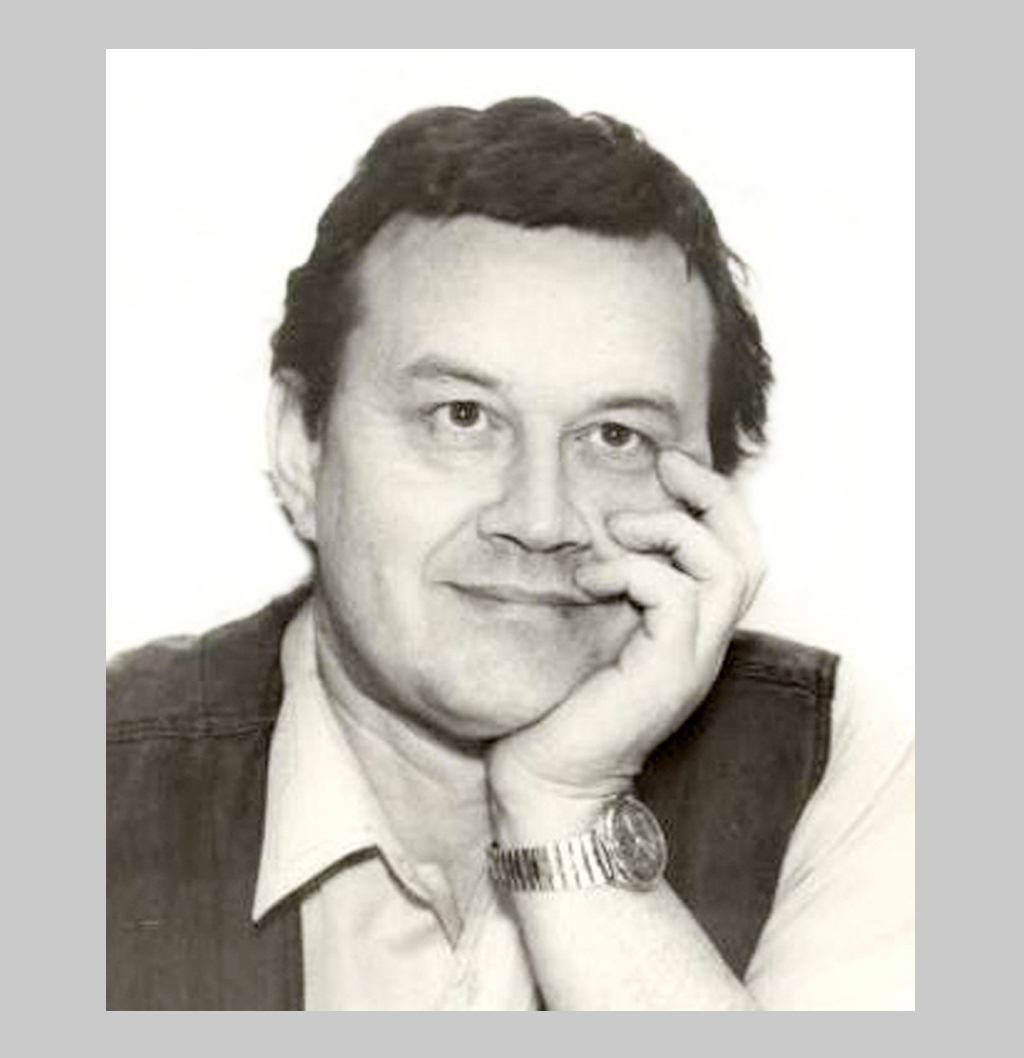

– Этот рослый, мягкий и даже сдержанный в движениях, добродушный человек с первых же секунд располагал к себе собеседника. Его манера держаться, которая могла показаться проявлением стеснительности – он никогда не выходил на первый план, обычно отстраняясь от основного действия или разговора – на самом деле была удобной нишей, в которой он чувствовал себя наиболее комфортно.

Я думаю потому, что суета его утомляла, а вот размеренный, неторопливый темп был для него естественным и удобным. Женю не привлекало лидерство или доминирование. Во всяком случае, он не делал ничего для того, чтобы утвердить себя в общественном мнении. Ни тщеславие, ни комплексы, приводящие к постоянной сверке данных самооценки и сторонней оценки, его не терзали.

Впрочем, может быть потому, что ум и талант позволяли ему без напряжения занимать одно из самых высоких положений в негласном рейтинге журналистского мастерства редакции.

Ему не было смысла бороться за то, что приходило к нему само. Писал он умело, остроумно, точно и, что интересно, в той же манере, которой держался в жизни – словно наблюдая за происходящим в своих статьях со стороны. Ремарки его – письменные и устные – были остроумны и уместны.

Что касается отношений в коллективе, то он был не просто уважаем товарищами, но, что бывает нечасто, любим ими. Ни у кого не возникало к нему типичного для творческих содружеств чувства ревности или зависти. Я не помню, чтобы на наших задиристых обзорах, во время которых доставалось всем, «невзирая на…», хотя бы раз в адрес его материалов прозвучала критика.

Сам же он, обладая прекрасным чувством языка и склонностью к логическому осмыслению происходящего, был к написанному товарищами нестрог. Во время обзоров, чтобы не подвести или не обидеть их, как я припоминаю, уклонялся от выявления неточностей и ляпов, выделяя, порой больше заслуженного, положительные стороны материалов.

Желание не обидеть, не задеть, не помешать было естественным проявлением его натуры. А ещё он был лириком и мечтателем. Однако об этих его склонностях я знаю только понаслышке.

***

В 2000-е годы, когда сердце подавало сигналы SOS почти беспрерывно, Женя захотел уйти на более спокойную работу. Попробовал вернуться на завод – продержался месяц: скучно. Перешёл в муниципальную газету, где нагрузка была не столь великой, как в «БГ». Но он и здесь не смог раскроить день в свою пользу, отсиживать положенные часы.

Взялся делать исторический клуб. Трансформировал свои бэгэшные «Семь дней…» в короткие, но столь же оригинальные обзоры областных новостей. Трудно оказалось принять лишь необходимость освещать деятельность депутатов. Официоз всегда его напрягал, отталкивал. Но он, наверное, смирился бы и справился, если бы не новые обстоятельства.

Строптивая «БГ» не очень устраивала власть. Зарабатываемых на рекламе средств на выпуск газеты, налоги, зарплату сотрудникам не хватало, и редакторат вынудили принять иные условия: создать издательский дом «Наш город». В него вливалось и муниципальное СМИ. Таким, если угодно, магическим образом Евгений Захаров вернулся в перерожденную «Брянскую газету». А менее чем через год снова ушел. И это оказалась самая невозвратная дорога – из жизни.

***

Что может связывать рыбалку, историю, шахматы, фотографию? Человек. И этот человек – Евгений Захаров.

Есть женщины, побуждающие мужчин следовать за собой. И очарованные гордые рыцари пускаются в счастливые странствия. Женя не стал исключением. Однажды и он отправился за женщиной. Сокровища её полюбились сразу. А когда стало ясно, что по лабиринтам её владений можно бродить без конца, он отдал ей и сердце, и время. Это была История.