Нарушители. Память Каштана: темный замок. Память Гюрзы: светлые сады

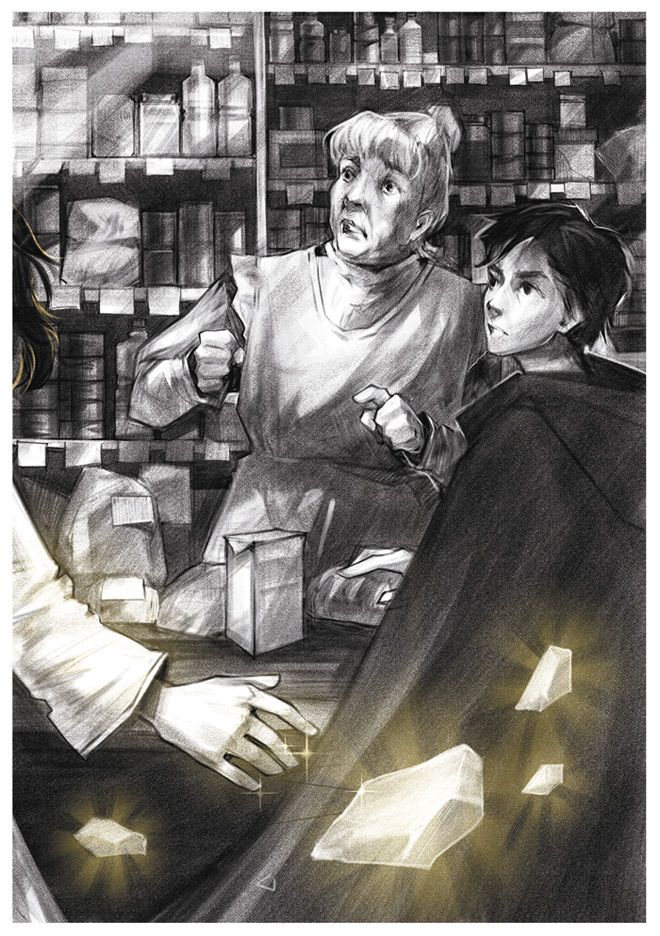

За прилавком стояла женщина – усталая и какая-то подтаявшая. Как будто по лицу у неё долго текли то ли слёзы, то ли весенняя грязь и дорожки так и остались. Впалые щёки, смуглое лицо, тёмные волосы собраны на затылке, и, главное, глаза – как будто она смотрела сквозь такое окно, за которым всегда шёл дождь.

– Тёть Маш, – сказала Карина, пропустив Каштана вперёд. – Тёть Маш, тёть Маш, я принесла.

– Кого? А, это ты, Карин. Что, сколько принесла-то?

Карина сунула руку в карман и протянула давешний кусочек света на раскрытой ладони.

– Не в крови? Хорошо, – женщина повертела кубик в руке и сунула куда-то под прилавок. – Сигареты есть, будешь?

– Не.

Каштан, пока они говорили, всё оглядывался. Тут продавалось мыло, и стиральный порошок, и почему-то игральные карты.

– А это кто? Новенький?

– А, не, тёть Маш, это родственник. Хлеба дашь?

– Сколько?

– Да батон. И молока, что ли.

– Пива не возьмёшь?

Карина махнула рукой.

– Так я тебе ещё должна буду?

– Ну.

– Лучше б пивом забрала.

– Да младшенький не пьёт.

– Младшенький? А чего он молчит-то?

– Он городской, отвык.

– А, – сказала женщина, как будто разом всё поняла. – А, городской. А что они, совсем не пьют там, что ли?

– Этот не пьёт.

– А, этот не пьёт.

Карина щурилась – рассматривала всякое засохшее печенье, и жёлтые коробки с надписью «шоколадное веселье», и пакетики с надписью «желатин». Женщина снова сгорбилась за прилавком – как будто у неё давно и привычно болела голова. «Ноги куриные 5 шт.». «Чулки цвет луковый».

– Рыбий жир хочешь в капсулах? Я сама пью.

– Да какой рыбий жир, тёть Маш, ну?

Карина будто чего-то ждала. Может быть, это испытание для него, Каштана? Карина не предупредила. Но ведь на то и испытания, чтобы не предупреждать. Ноги опять замёрзли. Пахло сырой рыбой. Каштан шагнул к прилавку, к женщине в её пасмурность:

– Хотите, я вам помогу? Вылечить голову. Я чувствую, что она болит. Можно? – он поднял руки, но до женщины пока не дотрагивался.

Отец тоже так делал, мог лечить руками, и вот теперь Каштан понимал, как это было, – чужая боль отдавалась в собственных висках. Тягучая, усталая, заунывная. Как будто день за днём он разделывал куриные тушки с их бледно-розовой в мурашках кожей – день за днём с хрустом раздвигал куриные ноги, день за днём, день за днём, день за днём…

– Да что ты делаешь-то?

Женщина смотрела испуганно, но ясными глазами. Встала и повторила:

– Ты чего делаешь-то? Я тебя просила? Карин, он у тебя из этих, что ли?

– Не-не-не, – Карина замотала головой, – он не из этих, вам почудилось. Городские просто странненькие. Да какой из него, вы сами посмотрите!

– Ну не знаю какой, – женщина шагнула назад, вжалась в полки с хлебом и мотала головой. – Забирай-ка что причитается да иди подобру отсюда. Иди-иди, а то щас этих позову.

– Да у тебя и телефона нет, тёть Маш.

– Надо будет – найду, как позвонить. – Женщина спрятала руки в карманы своего синего фартука. – Давай-давай. Вон пять батонов сразу забирай и уходи.

– На кой мне сразу пять?

– А мне облава на кой? Давай-давай, чтоб духу вашего тут не было. Умные, блин. – Она вытащила из фартука белую баночку, отвинтила крышку, закинула в рот капсулу. – Ой, блин. Добренькие нашлись за чужой счёт.

– Да он не знает ничего!

– А мне какое дело?

Из магазина выходили нагруженные хлебом, молоком и теми самыми куриными ногами.

– Тебя кто просил лезть? – спрашивала Карина, кое-как перехватывая буханки под мышкой. – Тебя кто лезть просил? Один, что ли, умный, да?

– Ей было больно.

– Да здесь всем так, что теперь-то! – Она зубами перехватила прозрачный пакет с куриными ногами и одёрнула кофту под плащом. – А знаеф, пофему всем так? Тьфу, знаешь, почему? А потому что твой отец прервал игру!

– Что?

– Чем активней идёт игра, тем лучше миру. Чем медленней, тем мир сильней хиреет. Вон видел, сколько солнце не появлялось?

– Нет.

– А, да, откуда тебе видеть. Ты ж у нас нормальный весь.

Каштан запутался. Проще смотреть на лужи на дороге: маленькая – огромная, большая – маленькая. Вот бы ещё ручьи были, но они – весной, а тут было что угодно, но не весна.

– А что тут…

– Год какой?

– Нет, время года.

– А, – Карина нахмурилась. – Время года – осень. Точно, осень, наверно. Ну да, осень.

– То есть точно ты не знаешь?

– Да я как-то давно на календарь… – она опять перехватила куриные ноги. – Ну не весна же. Значит, осень. Зимой снег лежит. Ты вот сейчас что – ничего не говори. Поздоровайся и не говори. Полезешь лечить кого-то – мы к твоему отцу вообще не пойдём.

– А так пойдём?

– А так – наверное. Но сначала пойдём мы к Саше и к Алисе, потому что я знать не знаю, где там твоя память.

– А почему мы не можем сначала к отцу? И у него и спросить… Про память и про остальное.

– Потому что он сам же себя вывел из игры. – Карина будто каждым словом огрызалась, как будто у неё что-то болело, но когда Каштан попытался хотя бы понять, что болит, – отшатнулась так, что чуть хлеб не выронила, все буханки, которые несла. Одна всё-таки улетела и теперь валялась в луже. – Только посмей, – сказала Карина и наверняка и руки перед собой выставила бы, если бы не поклажа. – Только посмей, и мы с тобой тут подерёмся. Отец родной не узнает. Только попробуй.

– Но тебе же плохо?

– Кому сейчас не плохо, покажи мне?

А хлеб так и лежал в грязной воде.

«Я бы тоже остановил такую игру. Эта плохая. Нужно просто начать новую».

– Мы отправляемся к Саше и к Алисе, – Карина говорила, будто одновременно дёргала какие-нибудь шнурки или завязки и никак не могла развязать, – и отдадим им весь несчастный хлеб. А ты молчи.

Глава 4

– Ой, да тебя-то уж точно никто не выберет, – сказала Катька, она же Катиш, она же с недавних пор младшая воспитательница Катерина Игоревна, наклоняясь к зеркалу.

Она подкрашивала губы ярко-красной помадой, которая ей не шла, но другой не было. Помада называлась «Сердце родины», на вкус была чуть сладковатой и ненастоящей.

– Чего это меня никто не выберет?

Вообще-то спрашивала Карина так, проформы ради. Думалось о печенье – ну том праздничном, которое с зелёной серединкой. Как бы оно по языку рассыпалось, и мармелад этот ещё – жуёшь его, жуёшь…

– Кать.

– А?

– Заныкаешь печеньку?

– Ты объяснительную мне сначала напиши, Лапшевич! Ишь, печеньки ей.

Вот с объяснительной-то и были все проблемы. Желтоватый от времени тетрадный лист лежал прямо перед Кариной и так и манил, так и призывал, зараза, потихоньку себя закрасить от угла к углу.

– Кать, может, ты сама?

– Да ну не в день же праздника, Карин!

М-да, праздник тот всё усложнял, конечно, будь здоров. Карина с Катькой сидели в воспитательской каморке – ну как сидели: Катька красилась, а Карина мысленно гоняла туда-сюда бумажный шар, от одного конца стола и до другого. Или кулёк ещё можно скрутить. Хлопушку сделать.

– Земля, Земля, – сказала Катька, не отводя взгляда от зеркала. – Земля зовёт лапшичную, приём-приём. Пиши уже давай.

– А ты была когда-нибудь в лапшичной, Кать?

– А? Нет, конечно. Как я, ничего?

Она была настолько ничего, насколько вообще возможно в интернате, где у всех платья и рубашки из одинаковой ткани в крупную клетку, а тушь с ресниц заставляют смывать холодной водой, если заметят. Катька, видимо, тоже вспомнила эти вечные чёрные разводы на жёлтой эмали раковин, потому что тряхнула головой:

– Да никто не прицепится, им не до этого. Зато какая я красотка, а? Скажи?

Катька крутнулась на носках – туфли были ей велики и напоминали деревянные ботинки старинной куклы из того музея-усадьбы, куда их всех однажды вывезли на экскурсию.

– Ещё какая, – фыркнула Карина. – Иностранка прямо.

– Ой, скажешь тоже: иностранка. Да хоть мне объясни, чего дралась-то?

– Я горбушку хотела.

– Ну?

– А он тоже хотел.

– Но тебя Слалом запалила, а его нет? А с кем дралась-то?

– С Васильком.

– Так он же маленький совсем?

– Вот именно, а в делёжку встревает как большой.

Прозвище Слалом носила заведующая, Марина Георгиевна, она же Хоп, она же Смерть Моя, очень удобно было шутить: Смерть Моя идёт. В её столе объяснительные Карины уже занимали чуть ли не отдельный ящик. Двигалась Слалом стремительно, высматривала Карину в любой толкотне, хватала за плечо, хмурила тонкие чёрные брови и говорила: «Ну и что же у нас на этот раз?»

– Ну и что же у нас на этот раз, – пробормотала Карина и всё-таки написала в углу листа хотя бы дату.

– Ой, да ты без подсказки помнишь? – восхитилась Катька и тут же насупилась, скрестила руки на груди и принялась вещать не своим голосом, качая головой: – Такой талант, Лапшевич. Такая фактура. Ты знаешь, что могла бы в этом году поехать на отбор? Нет, это что-то с чем-то, это что-то. Ей в люди предлагают выйти, а она что?

Чем воспитательская была хороша – в неё почти никто не забредал. Старшие воспитатели больше любили как раз кабинет заведующей – там и бумага была белая, и чайник стоял. Но вот сейчас, когда Катька, войдя в раж, всё клеймила Карину словами Слалом, дверь всё-таки распахнулась – и на пороге эта самая Слалом и воздвиглась. Ничего не сказала, только брови подняла.

– О, – сказала Карина. – О, Марина Георгиевна, а Катя мне как раз тут объясняет, как я не права.

– Я слышала, – сказала Слалом. – Очень точно. Нет, ну это неуправляемость, конечно.

– Что?

Неуправляемость – это та самая характеристика, после которой тебя переводят куда-то ещё. Из интернатов люди вырастают и выходят – ну, если не проявляют признака один, признака два, признака три и далее по списку. Те, кто проявляют, уезжают на отбор и больше в интернате не показываются. Но неуправляемость – совсем другое. Это значит…

– Но Марина Георгиевна!

Катька ожила, бледнее бледного. Наверняка сейчас клялась про себя сразу же смыть тушь, и туфли сменить, и гостям не улыбаться. Выбрать её себе в дочери уже никто не мог бы, поэтому она мечтала выйти замуж. Выйти замуж – и стать актрисой, две мечты у Катьки.

– Давайте лучше мне тогда! Это же я…

– У тебя сколько замечаний? Полтора? А у Лапшевич их сорок с добавкой, я что с этим должна делать? Отчётность куда засуну?

О, Карина бы всем им сказала куда, но только не сейчас.

– Но не сразу же! Можно же дать шанс!

– Я этих шансов ей давала сотню с горочкой. А она вон, сидит, – Слалом кивнула на Карину, – вон, веселится себе. Мало того что потасовку мне устроила перед самым праздником, так ещё весело ей.

– Ну вы бы хоть предупредили, Марина Георгиевна!

На столе, совсем рядом с Карининой несбывшейся объяснительной, валялась Катькина тушь. Слалом, конечно же, её заметила: сцапала щёточку – и вдруг принялась очень аккуратно подкрашивать себе ресницы. Кто б знал, что она вообще умеет.

– За себя бы просила, – проговорила чуть не нараспев. Когда она замолкла, рот всё равно остался немного приоткрытым. – А эта дура нас подводит под комиссию.

– Но вы ведь даже не сказали!

– Ну конечно, – Марина Георгиевна накрепко завинтила тушь и одним движением кисти выбросила в корзину для бумаг. – Лапшевич, ты мне валишь показатели. Была бы умная – давно бы сообразила.

– Куда валю?

– В ноль валишь, в самый низ, к оси икс валишь! Всё, можешь вещи собирать. Разборчивая наша.

– Это из-за того, что я на отбор не захотела?

– А теперь ты не узнаешь.

Слалом пристроилась с другой стороны стола, на другом стуле, и вместо «Объяснительная №…», чего Карина не успела написать, на листе появилось «Докладная № 1».

Карине вечно говорили, что она не очень умная, и сейчас до неё доходило будто бы ударами: никакой больше Катьки, никакого праздника и никакого печенья с зелёной серединкой. Там, в местах содержания, кормят одним и тем же серым, из расчёта на питательность, и даже говорить друг с другом не дают. И всё это из-за какой-то там горбушки.

Слалом летящим почерком всё выводила её, Карины, новую характеристику, её новую жизнь, а Карина смотрела на окно. Тут – второй этаж, это надо подняться на шестой, и, может, если всё себе сломаешь, отправку хотя бы отложат. Не в бинтах же транспортировать.

– Не вздумай, – сказала Катька, когда Слалом ушла визировать подпись. – Сейчас же праздник, никого она не найдёт до вечера. Выкрадешь докладную, ну а там она остынет.

– Думаешь?

– Точно.

Скорее всего, Катька тоже подумала про шестой этаж, и может быть, ещё подумала о том, что всякие переломы в праздник – это очень плохо. Может, пеклась о репутации интерната. Но у Карины губы-то еле шевелились – какой смысл лишний раз возражать, тратить силы, которых и так нет? И всё-таки она сказала:

– Слалом кабинет запрёт.

Катька уселась на корточки и извлекла тушь из корзины для бумаг. Осмотрела на свет, обдула, сунула в рукав. Некоторые ещё в лифак суют или за резинку.

– Подумаешь, – сказала, – будто у меня ключей нет. Только чур я не при делах, если поймают.

* * *Штора была из шерсти, а шерсть была жёсткая. Когда привезли ткани, можно было выбирать: персиковый нейлон или вот эта – грубая, зато тёмная, и, разумеется, Слалом выбрала бурый цвет, не нежный. Что в тот раз сталось с персиком – неясно. В спальне Карины девчонки ещё смеялись, что всё к лучшему – иначе из этой шерсти им того и гляди сшили бы платья, и хорошо, если c подкладкой. Шерсть царапалась. За такой-то по-ежевичному колючей шторой Карина теперь и пряталась.

Ну то есть как. Все ждали праздника, всё выходило замечательно. Зелёный холл у кабинета оказался пуст. У северной лестницы сторожила Катька и всем гостям врала про штукатурку: так сыплется, мол, что и не пройти. А к восточной Карина пригнала Антона, он всё равно ей должен был желание. Антон, этот дурак, с которым только на еду меняться было хорошо, никому бы соврать, конечно, не сумел, но обещался громко спеть в предупреждение, и этого было достаточно. И Катькин ключ подошёл с первого же раза, а не как когда торопишься. И докладная – да, лежала на столе, поверх журналов учёта, поверх кроссворда даже, поверх всего. Докладная – и пачка баранок. Открытая пачка.

С одной стороны, баранки не печенье. С другой – праздника-то Карине точно сегодня не видать, а баранки – вот они. Разбухли немного от сырости, но это значит – легче разжуются. Можно представить, что макаешь в чай, к примеру.

В кабинет Слалом некому входить во время праздника. Гости – в столовой или шляются по этажам. Сама Слалом – с гостями, и уж очень вряд ли захочет им похвастаться своими шторами. Директор, человек, появлявшийся раз в месяц и вяло произносивший речь со сцены в актовом – Карина различала каждое второе слово: «гордимся», «должны», «на пути», – в этот кабинет не заходил вовсе. Помимо этого планировался ещё какой-то концерт с обручем – ну, кто-то с обручем, кто-то поёт про облака, младшие ставят «Семерых козлят» и блеют так, что и костюмов никаких не нужно, – в любом случае, кто не ест пирожки и не рассматривает стенд «Мы – гордость школы», тот слушает концерт. Бедные гости.

Карина как раз сцапала баранку и примеривалась, не пошарить ли наскоро ещё и в шкафчике, как ручка двери повернулась.

Стол – без скатерти. Шкафчик мал, и на полку не залезть. Штора тоже до пола не доходит, но, может быть, если этот входящий кто-то будет рассеян и увлечён, если уже успел попробовать контрабандный учительский коньяк – дежурные всех обыскивали на входе в столовую, но тормозить учителей дураков не было, – так вот, может быть, этот кто-то просто Карину не заметит, туфель её не заметит? Может же так повезти?

Ручка медленно повернулась ещё раз. И что Карине стоило закрыть дверь изнутри? А ничего не стоило, дура потому что. Взять докладную или тут оставить? Баранку нету времени пихать обратно в пакет.

Когда дверь наконец открылась и влетела Слалом, шторы как раз перестали колыхаться. Ну, почти.

– Вот! – сообщила Слалом, и это, в принципе, был вопрос времени, когда она заметит Каринины ноги. – Вот, сейчас покажу вам документы.

Если она обойдёт стол…

– Какое рвение, – сказал кто-то ещё, кого Карина не знала. – Что же, ценю, ценю. Не торопитесь.

Карина аж сощурила тот глаз, который видел что-то, кроме штор. Не так часто к ним в интернат заглядывали люди с такими интонациями. Он, этот кто-то, будто думал: сбить Слалом с ног щелчком, как муравья с плеча, или ещё подождать? И она это понимала.

– Ну ведь должна же быть ещё одна девочка, – проговорил этот кто-то, – или даже мальчик? На празднике не все, а вы сказали: все. Как же так может быть?

– Нет, нет, я же сказала: все, кроме наказанных, – Слалом листала незаполненную ведомость. – А так, конечно, все у нас на территории.

Обычно приходили люди в пиджаках – садились в кресло, и вытягивали ноги, и пили кофе, и говорили: ну, Марин, как жизнь?

Этот был в одной рубашке, ещё и верхняя пуговица расстёгнута. Волосы чёрные, вьющиеся, по плечи.

– А вы, – спросила Слалом, – от какого департамента?

Ноги Карины были прямо у неё под носом, хотела бы – могла бы ткнуть туфлей. Слалом утрамбовала о стол стопку листов, уставилась ровно на Каринины ступни – и промолчала. Конечно, ей невыгодно скандалить, пока этот в комнате!

– А, – сказал этот, – новое лицо, конечно. От…

И повёл в воздухе кистью – будто крышку откручивал. Ничего не ответил. Слалом на миг застыла, приоткрыла рот, нахмурилась – этот отвернул невидимую крышку до конца – и сказала:

– Да, да, конечно, так и думала, так и думала.

Карина вдруг разглядела: у гостя в ушах серёжки, по крайней мере, в одном-то ухе точно серьга-паутина – девочки за такую удавились бы. Да с каких пор…

– Знаете, – сказал гость, – пока мы тут сидели, я уже сам всё вспомнил. Найдите мне Карину Лапшевич и больше никого.

– Да она, знаете…

– Сходите, приведите. Да ну быстрее, право слово, что за нега.

И Слалом вышла чуть ли не строевым шагом – стремительно, будто шла разнимать очередную драку.

– Ну, – сказал гость, который как-то заморочил Слалом голову, – давайте уже, выбирайтесь из-за шторы. Да-да, я вам говорю, нос в веснушках.

Да как он смог увидеть её нос и какое ему дело до её веснушек?!

Глава 5

– Давайте, – повторил гость.

Нужно придумать ему дурацкое имя, какой-нибудь Евстафий Ромуальдович – у человека с глупым именем нет над тобой власти. Карина переступила с ноги на ногу.

– О, – сказал гость. – Прогресс.

Имя к нему не липло никак. Евстафий, повторила Карина про себя. Прокопий. Агафон. Архип. Герасим.

– Да давай же скорее, странное создание, – гость оглянулся на дверь, встал, шагнул к Карине. – Давай я выпущу тебя, пока она не пришла. Я никому не скажу. Что, лучше будет, если я уйду – она останется?

И правда что. В конце концов, если бы он хотел её сдать, он бы уже сдал. А если сейчас ускользнуть, то как Слалом потом докажет, ведь сама же…

– Вот так и уважай людские слабости, – сказал гость и отдёрнул штору сам – Карина и понять ничего не успела.

Показалось, что сейчас он её отхлещет по щекам. Евстафий-Агафон. Архип-Евлампий.

– Ну, ну, ну? Кыш отсюда, говорю! Вас что тут, обучают стоять сусликами?

– А у вас идиотская серёжка.

– Да ну что ты говоришь?

– А зачем вам нужна Карина Лапшевич?

– Карина Лапшевич? Да так, поговорить.

Он принялся ощупывать серьгу-паутину – не сползла ли, защёлкнут ли замочек, в порядке ли его нежное ухо. Может, он вечерами отмокал в ванне с пеной – Карина как-то видела журнал с картинками.

– Дура ваша Карина.

– Да? Серьёзно?

– Дура необучаемая.

– А ты с ней дружна? А может, ты тогда её, – он всё подкручивал серёжку, – приведёшь сюда? А то имя-то я считал, а внешность, знаешь ли…

– Да посмотрите, что о ней пишут, – Карина сунула ему ту самую докладную. Вот сейчас у него изменится лицо – у них на неуправляемости у всех меняется.

– О, – сказал гость, просмотрев текст. – Какая незадача. Вот эта-то бумажка нам и ни к чему.

Он правда сказал «бумажка»?

– Вот эту бумаженцию мы сейчас…

И прежде, чем Карина возмутилась, мол, кому бумаженция, а кому и отрезанный путь назад, гость щёлкнул пальцами – и докладная загорелась. Пепел оседал Слалом на стол – на ведомости, на баранки, на журналы в синих обложках, на карандашницу в виде деревянной кружки, на чёрный футляр для очков. Гость держал лист за самый угол, и пламя задевало его пальцы.

– Да вы больной?

– А что?

– Да что вы делаете?!

– Да ну, – сказал гость. – Скучная бумажка, поменьше бы таких. Так где Карина?

– Вообще-то, – ответила Карина как могла спокойно, запустив руку в карман юбки и обнаружив там только баранку, потому что свой перочинный ножик недавно проспорила, – вообще-то, это я и есть.

Сжала баранку в кулаке, но та не ломалась – больно уж была сырая.

– Фу, – сказал гость. – Ну вы ещё её оближите, выплюньте, пережуйте, я не знаю.

– Вы видите сквозь ткань?

– Воспитанный человек бы не заметил.

– Вы кто вообще?

– Кем был, тем уж не стану вновь, – проговорил он и дунул на загаженный пеплом стол – пепел исчез. – Но всё это лирика, а нам с вами пора.

– С чего это я должна с вами идти? – Потом найдут ещё изорванное платье в каких-нибудь кустах, и до свидания. – Куда идти?

– А вам не всё ли равно?

– А вам было бы всё равно?

– Вот же упрямая… – Он будто хотел выругаться, но сдержался. – Пятно на репутации. Луг ста цветов тебе о чём-то говорит? Замок Ференца Рьяного? Русалочьи броды?

– Вы двинутый, да?

Вообще-то байки о той стороне всегда ходили. Зеркала, говорили, прошлый век, но вот если явиться на заправку в полночь… Они даже выбирались как-то с девочками – на спор, через окно, пригнувшись, мимо проходной, в сырую ночь; асфальт всё отдавал тепло, и ступням было хорошо и без ботинок. На саму заправку, правда, не зашли – так, послонялись вокруг, посмотрели в окна, сами – как чьи-то тени или незваные гости. Ну, дождались полуночи. Украли пиво. Но одно дело – на спор куда-то там побегать, а другое…

Дверная ручка вновь зашевелилась.

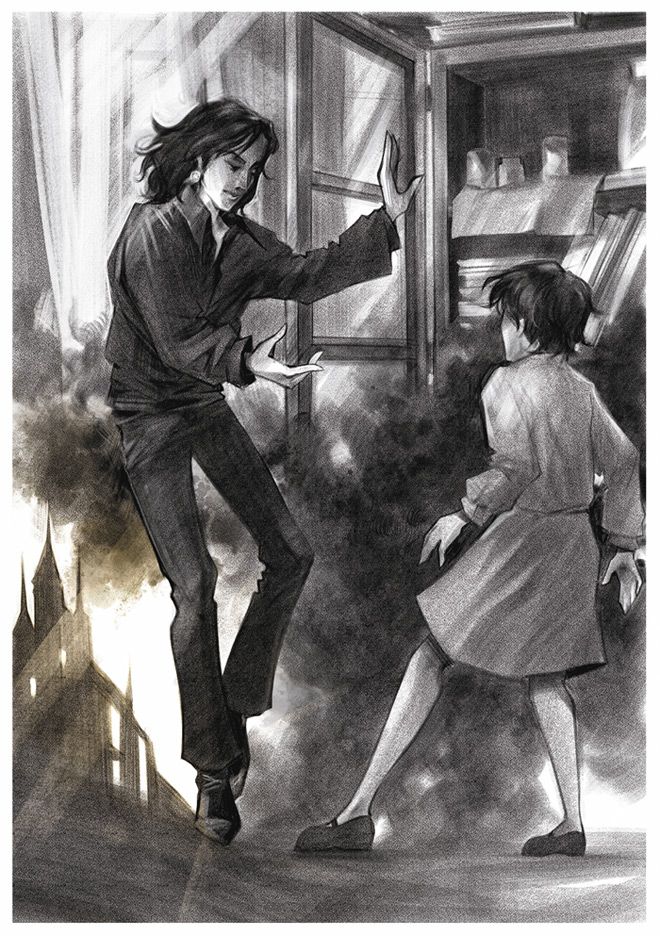

– Видите? Пора.

Он повернул свою невидимую крышку против часовой стрелки – ручка на время замерла и снова дёрнулась. Ещё, ещё, ещё.

– Нет, ну пойдёмте же, – сказал гость. – Они сейчас её сломают.

– Да куда пойдём?

– Я не пойму, вы, что ли, той серой каши жаждете, неуправляемая?

Ручка всё дёргалась. Незапертая дверь пока держалась.

– Так, – сказал гость, – в шкаф или под стол?

– Вы что, там были?

– Под столом?

– Нет, там, где каша.

– Да мне за шкирку, что ли, вас тащить, дитя иронии? – Он распахнул шкаф, посмотрел на банку с кофе, на мытые чашки на расстеленном полотенце, подвигал рукой – будто зеркало тряпкой протирал. – Я вас себе хочу забрать, слышите, нет? Как на празднике и происходит. Ну? Здесь лучше, что ли?

Ручка дёрнулась снова, и дверь задрожала, как будто бы снаружи кто-то её сверлил.

– Мало времени, – сказал гость, и внутри шкафа заклубилась темнота. – Идём же, смотри, я открыл проход. Отдельная комната. Пудинги на завтрак. Одежда – какую захочешь: хоть в клетку, хоть в полосочку, хоть без всего.

– А я смогу потом всех навестить?

– Если захочешь.

– А не обманываете?

Он посмотрел на Карину, плюнул на ладонь – и протянул ей.

* * *Потом, когда она пыталась всё это осмыслить – очень честно пыталась, как могла, – подумала: первое слово тут звучало бы как «бардак». Сам переход был – пять шагов во тьме, и гость сказал: ей потом будет нужна плата, но это позже.

– Семён! – закричал гость, не успела Карина открыть глаза. – Я говорил или нет по траве не бегать?

– Я же немножко, – ответил кто-то очень тихо и дотронулся до щеки Карины чем-то влажным. Ай!

Она ударила наугад, потому что всё ещё жмурилась.

– О, не дралась бы ты с порога, – посоветовал гость, которого Карина до сих пор не знала как звать и у которого уже и сама оказалась в гостях. – Тут человек почти развоплотился.

– Я от волнения, – вздохнул этот же тихий, и тут Карина наконец его увидела: вот были ведь раньше идиотские раскраски, где мазнёшь мокрой кисточкой – и цвета проступают сами. Не нравились никогда – смысл в этой сырости?.. И тихий тоже не понравился – лет двенадцать, короткие волосы, рубашка глаженая, белые пуговицы мелкие и сплошь на своих местах. Шорты подвёрнуты. Из туфель белые носки. А ещё он просвечивал – как та раскраска.

– Это Семён, – сказал гость. – Это Карина. Семён, познакомься. А я Ференц, кстати, – он протянул ей руку снова, и пришлось пожать.