По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

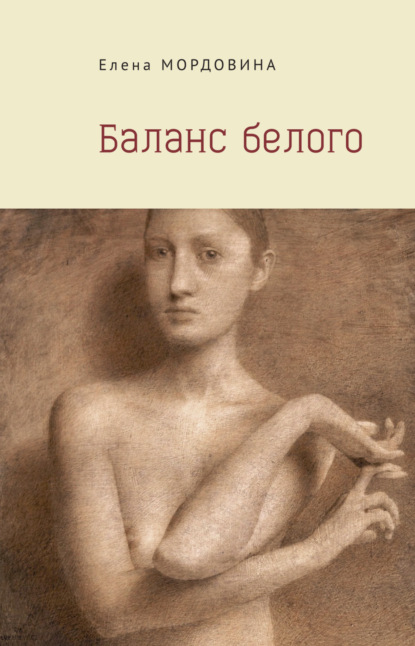

Баланс белого

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Блядь, мерзну все время. Пока из Москвы ехал, надавали кучу штрафов, а похуй, русские здесь не канают. Надо раскуриться.

– Принес?

– На, держи.

Ольховский берет маленький, завернутый в фольгу катышок гашиша.

Энди занимается папиросой.

Остатки Андрюша прячет в брелок – красную почтовую тумбу на золоченой цепочке. Дверца ее прикрывается так плотно, что гашиш не может выпасть.

– Шизгара привезла из Лондона.

Курим на кухне. Дым словно нарисован, как на картинах Климта.

После берем по сигарете. Пепел сбрасываем в высокую узкую баночку из-под маслин.

– Девушка у вас такая красивая.

– Девушка не для тебя, у девушки есть любимый.

– Да ну?

– Бодю помнишь?

– Это твой любимый? Эта царевна Будур со звездой во лбу?

Энди с Ольховским покатываются со смеху. Я тоже не могу удержаться. Кольчепа не смеется. Он просто согрелся. Читает майку Энди:

– Эн Ай Пи Ди…

– Эн Вай Пи Ди!

– N’ why PD? – слышится мне. Я подозрительно оглядываюсь. Мне кажется, все слышат то же самое.

– Кто пи-ди? Я пи-ди? Пи-ди! Сам ты пи-ди, блядь, иди на хуй!

Все смеются. Мне смешно еще и оттого, что нас прет от набора звуков – просто какой-то птичий щебет – и все прутся. Кажется, трава начинает действовать.

– Что там в Москве? Хорошо? В Москве НЛП, Пелевин…

– В жопу Пелевина!

– …Питсбургский гудрон…

– В жопу питсбургский гудрон, где мои ключи?

– В жопе ключи!

Теперь Кольчепа бегает по комнатам, хлопая себя по карманам, переворачивает вещи, ищет ключи.

Энди тоже повис на волне бешеного гостя. Что-то объясняет Ольховскому:

– Да дышло ему по самые гланды, этому Гаркину, хуй бабушкин продать хочет, урод, а я должен париться. Приходит за полчаса до концерта в бар, козел, переходники не подходят ни хуя, и стоит, глазками хлопает из-под очков, – тон Энди очень меняется, когда вопрос касается дела, мне даже страшно становится. – Мог бы поинтересоваться, в конце концов, звезда, блядь! Ты слышал этого… Ну, этот, чувак, который на кобзе блюзы нахуяривает? Нет, ну ты слышал, как он играет?

– Твоя задача, Эндичка, – Ольховский говорил таким голосом, будто только что сошел с облаков, – воспитать звучащий камертон, по которому все другие должны настраиваться. Так, если не ошибаюсь, говорил тенор Козловский.

– Кто камертон, этот вонючий вшивый подлый Гаркин камертон? В рваных черевиках, типа того вокалист «Лавин Спунфул», мудачина. Ладно, если бы личность невъебенного масштаба, Моррисон там, или Башлачев, так нет же – Гаркин, сука!

– Да вы уже заебали мертвецам косы заплетать! В жопу Моррисона! В жопу Башлачева! – Кольчепа прилетел и снова сел под батареей. – Нормальный пацан Гаркин.

– А где ты его видел?

– Да тут и видел.

– Он сюда часто захаживает, с регулярностью патронажной сестры.

Нить рассуждений ускользала. Мне захотелось спрятаться где-то. Я ушла в гостиную и уселась в кресло. Кошка была где-то здесь, но я ее не видела. Я закрыла глаза, и мне показалось, что я умираю. Что-то прошуршало рядом. Меня поцеловал шимпанзе, после чего включил граммофон, и я улетела. Откуда-то сверху я видела себя, танцующего пуделя и шимпанзе.

Зашел Ольховский. Снял водолазку. Его тело затрещало и заискрилось статическими разрядами.

– Сейчас переодеваюсь и выходим. Все нормально?

Я вроде бы пришла в себя. Сидела и рассматривала книгу и ольховские безделушки. В наше время девушки стали совершенно простыми, как дикарки с островов: чтобы их привлекать и удерживать подле себя некоторое время, что составляло основное занятие Ольховского, необходимо дома иметь россыпи дешевых безделушек, картинок, колечек, бисерных игрушек и цеппелинов.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: