По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

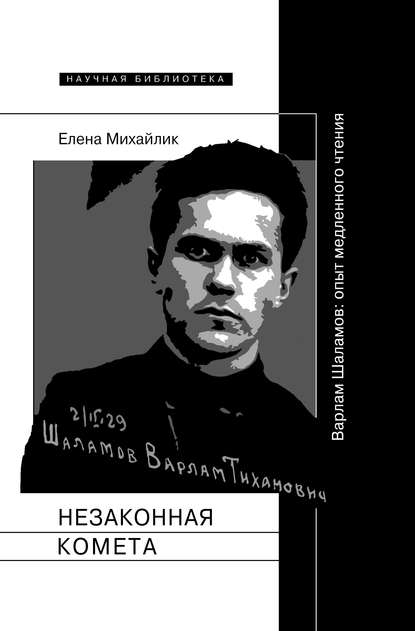

Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения

Автор

Жанр

Серия

Год написания книги

2018

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Таким образом, освещенная часть барака становится как бы сценой, игроки – действующими лицами, а все остальные (в том числе сам рассказчик и его напарник Гаркунов) – зрителями, отодвинутыми во «тьму внешнюю», за рамки сюжета.

В тот момент, когда читатель привыкает, втягивается в повествование, движущееся в ритме ползущего ледника, темп рассказа резко меняется. Статичный, застывший «пейзаж» карточной игры уступает место стремительному действию. Вместе со скоростью меняется, возрастает плотность повествования – количество событий на единицу текста.

Непрерывная череда проигрышей бригадира Наумова скупо обозначена перечислением переходящих из рук в руки вещей (брюки, пиджак, подушка) и краткими репликами персонажей.

– Одеяло играю, – хрипло сказал Наумов.

– Двести, – безразличным голосом ответил Севочка.

– Тысячу, сука! – закричал Наумов. (1: 51)

Ощутимо упрощается синтаксис: практически исчезают многочисленные придаточные и вводные предложения, их место занимают цепочки глаголов действительного залога. Одновременно рассказчик меняет интонацию и манеру речи – обстоятельный этнографизм Диккенса или Борхеса срывается в жесткий говорок пригородной баллады.

В точке кульминации темп и компрессия возрастают до предела. Проигравшийся в прах бригадир Наумов просит игру «на представку» (и здесь Шаламов не дает уже привычных подробных объяснений, его краткий и невнятный «перевод» оставляет уголовный карточный термин угрожающей загадкой), получает согласие, начинает новую партию.

Дальнейший ход игры сжимается в предложение: «Он отыграл одеяло, подушку, брюки – и вновь проиграл все» (1: 52).

Действие полностью сфокусировано на игре – все постороннее выведено из поля зрения, – но в тот момент, когда накопившееся напряжение, казалось бы, должно наконец привести к развязке, повествование резко сворачивает в сторону. Читатель погружается в обстоятельный рассказ о том, что такое чифирь, как его заваривают и с чем пьют.

Внезапная, немотивированная перебивка темпа как бы обозначает разлом.

Казалось бы, всем течением рассказа готовился кровавый, ритуализованный конфликт между участниками карточного поединка, но в тот момент, когда в воздухе уже готовы сверкнуть два ножа, а зритель затаил дыхание, происходит нечто совершенно иное.

Автор объединяет в «кадре» «сцену» и «зал». Композиционный сдвиг обозначен переосвоением заданного в экспозиции противопоставления «свет – тьма». Свое неожиданное превращение из зрителя в персонажа рассказчик обозначает фразой: «Я вышел на свет» (Там же). Игроки, бывшие доселе единственными действующими лицами, объектом всеобщего внимания, становятся статистами.

Проигрыш Наумова и необходимость оплатить карточный долг разворачивают сюжет, обращая весь предыдущий ход рассказа в род экспозиции. Убийство Гаркунова, чей свитер понадобился Наумову для оплаты проигрыша, совершается зрителем – тем самым дневальным, что наливал Гаркунову «юшку», – и вызывает явное недовольство одного из игроков: «Не могли, что ли, без этого? – закричал Севочка» (1: 53). На буквальном уровне восприятия эта смерть является неожиданностью не только для читателя, но и для обеих групп персонажей и – как неожиданность, взрыв – несет в себе повышенный информативный и эмоциональный заряд.

Фактически в финале рассказа Шаламов сталкивает поверхностный семантический ряд фабулы и «грамматическое» значение композиции. Мы можем предположить, что описанный композиционный излом:

а) передает реальные качества (непредсказуемость, убийственную враждебность) изображаемого в рассказе мира;

б) организует общую для служебных уровней «Колымских рассказов» систему дестабилизации, диссонансной ориентации текста (конечная задача которой – воспроизвести в сознании читателя основные свойства лагерной вселенной);

в) является средством достижения предельного сгущения смысла, сравнимого по нагрузке с информационным полем реальной жизни.

Однако даже на элементарном уровне «того, на что указывает, что сообщает», по выражению Золотоносова, система семантических отношений в рассказе «На представку» не исчерпывается бинарной корреляцией между фабулой и композицией.

Если мы перейдем к мотивной структуре текста, то обнаружим, что рассказчик, казалось бы, столь тщательно выстраивавший оглушительно неожиданный финал, одновременно рассеивал по тексту предупреждающие знаки, убеждая читателя ничего не принимать на веру.

Все упоминаемые в «На представку» предметы, события и связи между ними изменяются в самый момент возникновения на страницах рассказа (так, «грязная пуховая подушка» становится карточным столом), однако помимо ощущения зыбкости, нестабильности, противоестественности происходящего (вообще характерного для сборника) мотивный фон «На представку» содержит еще и отчетливый привкус фальши, подделки, профанации.

Поле карточного сражения освещает даже не свечка, а слабенькая лампа-«колымка», и автор подробно рассказывает, как работает это самодельное устройство. Настоящего света эта лампа не дает и потому настоящей же лампой считаться не может. «Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго» (1: 48), далее следует описание технологии изготовления тюремных карт. Говоря об уголовной моде, Шаламов упоминает «фиксы» – род блатного шика, «золотые, то есть бронзовые коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы» (1: 49), – и заваленных заказами «самозваных», фальшивых зубопротезистов. Крестик, который носит Наумов, символизирует не религиозность, а принадлежность к «ордену» воров «в законе». И, наконец, сама игра изначально заявлена как жульническая, шулерская: «честная воровская игра – это и есть игра на обман…» (Там же).

Точно так же «перевернуто» опорное противопоставление «свет – тьма»: внутри рассказа тьма ассоциируется с безопасностью, теплом и пищей, а свет – с холодом, опасностью и смертью: «В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова» (1: 53).

Даже убийство является в некотором смысле обманом, ибо происходит как бы случайно, не по воле блатарских главарей, а по инерции, по привычке. И убийцей оказывается «тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров» (Там же), человек, обозначенный в экспозиции как податель еды, тепла, а значит, и жизни.

Собственно, коннотацию фальши, подделки несет и само название рассказа. Словосочетание «на представку» может быть прочитано не только как жаргонное выражение, но и как часть парадигматического ряда «представка» – «представлять» – «представление» – «спектакль»: «Про Севочку говорили, что он „превосходно исполняет“ – то есть показывает умение и ловкость шулера» (1: 49).

Мотив фальши, обмана, шулерства противонаправлен как буквальному прочтению – фабуле, так и «грамматическому», собственному значению композиции.

Эти три потока значений образуют тернарную, объемную и, как следствие, принципиально вариативную семантическую систему рассказа. Однако противоестественная – или естественная – связь между коногоном и конногвардейцем, заявленная первой фразой рассказа, добавляет к этой системе дополнительную ось координат, превращая пространство в четырехмерное, и бытовой, рабочий, можно сказать, момент лагерного быта оказывается погружен в чуждую ему среду, в контекст традиционной культуры, как веревка в ведро соленой воды, – и запускает процесс кристаллизации.

Сам парафраз «Играли в карты у конногвардейца Нарумова» / «Играли в карты у коногона Наумова» выстроен по схеме сопоставление – отталкивание[37 - В случае «Колымских рассказов» исследовательскую работу сильно облегчает то обстоятельство, что Шаламов обладал исключительно хорошей, местами эйдетической памятью, особенно в том, что касалось прочитанных текстов, и даже если некая цитата, отсылка или аллюзия и возникали в его прозе случайно, «памятью руки», силой спонтанной ассоциации, то оставлены при последующей редактуре они уже были совершенно намеренно. Впрочем, если говорить о «Пиковой даме», у нас есть двойное основание для такой уверенности: Шаламов был настолько внимателен к этому тексту, что постулировал сознательное использование Достоевским в «Игроке» мотивов и части фабулы пушкинской повести: «Да, Достоевский взял классический сюжет, превратил графиню в княгиню, Германна назвал Алексеем, Полиной сделал хорошо ему известную Лизу Пушкина. Все было по старой схеме, „Пиковая дама“ на современном языке» (5: 203).]. Аристократ-конногвардеец Нарумов теряет букву «р» и превращается в лагерного бригадира коногонов, но тут же получает свое звание обратно, ибо рассказчик немедленно дает понять, что в лагере коногон принадлежит к аристократии, а бригадир коногонов – к аристократии высшей[38 - Шаламов, собственно, проговаривает эти сословные тонкости, см., например: «уменье собственной рукой изготовить карты входит в программу „рыцарского“ воспитания молодого блатаря» (1: 49).] (при этом знаком социального статуса в обоих случаях служат лошади).

Статус Наумова настолько высок, что у его слуг есть свои слуги:

После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» – остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. (1: 51)

Между рассказчиком и Наумовым по меньшей мере две ступени лагерной социальной лестницы.

Завязку рассказа «На представку» объединяет с «Пиковой дамой» и общая темпоральная характеристика: в обоих случаях игра происходит ночью. Однако если у Пушкина игра заканчивается ужином с шампанским в ярко освещенном зале, то у Шаламова пышный ужин заменяет юшка, а ветвистые шандалы – самодельная лампа-«колымка»: установив сходство, рассказчик подчеркивает различия.

Парафраз «Пиковой дамы» служит как бы детерминантом рассказа, исподволь определяя его в глазах читателя как описание рокового – для одного из участников – карточного поединка. Дальнейшее течение экспозиции укрепляет читателя в этом мнении. Описывая изготовление колоды, автор добавляет к образу игры мотив профанации, святотатства: книга – материальное воплощение культуры – превращается в карты[39 - В средние века считалось, что карты – это дьявольская пародия на Библию (Книгу). Таким образом, уголовники рассказа «На представку» следуют давней почтенной традиции.].

Как мы уже упоминали, рассказчик дотошно добавляет, что «сегодняшние карты» были вырезаны из томика Виктора Гюго. Наиболее популярными в советское время романами Гюго были «Девяносто третий год», «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери». Привлечением Гюго повествователь как бы кодирует в рассказ мрачную (а в случае с «Отверженными» – и уголовную) романтическую атмосферу его романов.

Технология раскраски карт описана на примере валета пик[40 - Пики, как известно, сулят неприятности и означают «тайную недоброжелательность».] (прямая связь с уже заявленной в начале рассказа «Пиковой дамой»). Другие масти даже не упоминаются; рассказчик только отмечает, что «Масти не различались по цвету…». (1: 49). Из этого следует, что все карты колоды были «черными» – приносящими беду.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины – тоже блатарский шик… Холеный желтый ноготь поблескивал как драгоценный камень. (1: 49)

Средневековые демонологи утверждали, что черт не может полностью принять человеческий облик – образ и подобие Бога. Во внешности дьявола всегда сохраняются те или иные приметы Зверя: рога, копыта, «сверхъестественной длины когти». Шаламовское описание знаменитого «исполнителя» (то есть шулера) Севочки усиливает «черный», готический ассоциативный ряд, тем более что «нечистая» игра считается одним из канонических времяпрепровождений дьявола.

Давая характеристику партнеру когтистого Севочки, рассказчик упоминает висевший на груди у Наумова оловянный крестик, тут же объясняя, что крест был «опознавательным знаком ордена, вроде татуировки» и что уголовники не только пользовались символом креста как своего рода документом (профанация), но и расписывали «по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, обнаженная женщина…» (1: 50). Как известно, осквернение креста было частью Черной мессы – стандартным ритуалом, по которому подданные дьявола опознавали своих.

Он [крест] висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку – цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром:

Как мало пройдено дорог,

Как много сделано ошибок. (Там же)

Эта прямая цитата задействована в тексте сразу на нескольких уровнях. Стихи в качестве татуировки обозначают место литературы в уголовном мире, четко устанавливая его враждебность любой форме культуры. Само построение несет дополнительный мотив – опять-таки кощунства, профанации (вспомним, что чуть раньше к татуировке приравнивался крест). Абсолютный характер профанации зафиксирован через деталь: татуировка перевирает цитату «канонизированного» поэта, элегическое «так» оригинала – «Так мало пройдено дорог, / Так много сделано ошибок» (Есенин 1965: 191) – вытесняется крикливо-сентиментальным «как» дешевой копии.

Одновременно семантический ряд рассказа обогащается за счет сентиментально-романтических уголовных ассоциаций, связанных как с творчеством, так и с личностью Есенина. Само стихотворение принадлежит к «хулиганскому» периоду творчества поэта (неудивительно, что оно пользовалось популярностью среди уголовников).

Таким образом, читательское предощущение кровавого столкновения между игроками получает еще одно косвенное подтверждение.

И, наконец, «канонизация» в виде блатной татуировки несет на себе отчетливый отпечаток все той же Черной мессы.

Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова… Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем. (1: 51)

Итак, коллективный образ блатных в рассказе «На представку» приобретает отчетливо инфернальный характер, чему находится не только фольклорное, но и внутрилагерное интертекстовое подтверждение.

В финальной части экспозиции рассказчик называет блюдо, остатками которого расплачивался дневальный Наумова за пилку дров, «украинскими галушками». А в череде проигранных Наумовым вещей мимоходом упоминаются «какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным портретом Гоголя…» (1: 51). Эта едва скрытая отсылка к Гоголю естественно включает в ассоциативный ряд «Вечера на хуторе близ Диканьки». В одном из рассказов этого сборника, «Пропавшая грамота», казак вынужден играть в карты на свою душу с ведьмами и чертями. Необъяснимая лавина проигрышей, под которой чуть не гибнет персонаж Гоголя, очень похожа на ту, что захлестывает бригадира Наумова.

Таким образом, введение фольклорных ассоциаций и апелляция к Гоголю как бы уточняют заданное парафразом «Пиковой дамы» определение: речь уже идет не просто о роковой карточной игре, но о карточном поединке с чертом, где ставкой является человеческая душа.

После непрерывной серии проигрышей Наумов просит сыграть «на представку», т. е., с точки зрения «подготовленного Гоголем» читателя, ставит на кон душу. Дальнейшее течение игры полностью соответствует фольклорным образцам – инварианту игры, в которой сдает черт[41 - «Попущено бысть от бога, дабы с тем воином играл дьявол. И прииде к нему в образе человечи, предложи сребро, и воин свое, и начата играти; и нимало поступи воину, но все демону сприсобляло, воину же и сребра недостало. И вскочи воин разгневався, рече: или диавол еси? И рече демон: престанем о сем, яко уже приближается день; несть же мне что у тебя, кроме самого пояти» (Амфитеатров 2010: 175)]. Наумову удается немного отыграться, а затем он снова проигрывает все, в том числе и таинственную, так до конца и не разъясненную читателю «представку»[42 - «Играть на представку» – значит играть в долг, причем в течение определенного срока (здесь – за час) проигравший должен «представить» вещь соответствующей стоимости.].