По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

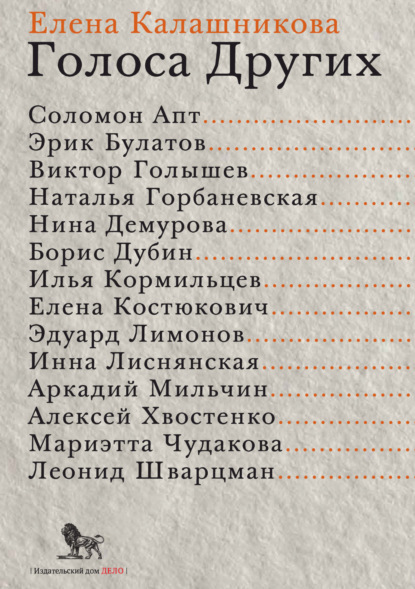

Голоса Других

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– А из современных?

– Я не устаю восхищаться одним современным писателем, живущим в Москве, – Юрием Давыдовым. Но не представляю, что в другой стране оценят его словесную игру. Мне нравится Петрушевская, хотя иногда мне душно в ее прозе. Очень симпатичный автор Татьяна Толстая. Из немецких авторов – Гюнтер Грасс, хотя сейчас он меня уже не так восхищает, как когда-то.

– Кто сейчас составляет ваше окружение? Переводчики?

– В старости окружение ничтожно. Друзья были в молодости и в зрелые годы. Это были люди, связанные с литературой или живущие литературными интересами, вне зависимости от их занятий. У меня были друзья и математики, и переводчики. Большинства из них сейчас уже нет. Так как дом принадлежал кооперативу литераторов, то мы встречались очень часто, почти каждый день.

– Какое у вас ощущение от современной жизни?

– Что касается области искусства и литературы, то у меня сложилось ощущение попсовости. Недавно Жванецкий очень правильно сказал: «Раньше был лозунг: искусство – в массы. А теперь: массы – в искусство». Но попса не только у нас, но и на Западе.

– Что для вас заключается в понятии семьи?

– Одно дело семья с точки зрения ребенка, другое – с точки зрения молодого и взрослого человека, а третье – старика. Прежде семейные связи были очень сильны, теперь этого нет. Вообще, я вижу, что происходит ослабление семейных связей, депатриархализация общества.

– Вы согласны с тем, что основная тема литературы ХХ века – одиночество? Это не могло не сказаться и на семейных связях: человек уже не смотрит в мир, он смотрит в себя.

– Для человека древнегреческого мира изгнание из полиса было трагедией. Теперь такую ситуацию сложно себе представить. Мир становится шире, усиливаются центробежные силы. В астрономии известен эффект Доплера, когда планеты находятся в состоянии взрыва, то же можно сказать и о семье.

– По-вашему, эта ситуация усугубляется?

– Трудно сказать, ведь возможно такое центростремительное событие, как война. Человек – все-таки животное общественное. Тяготение людей друг к другу остается. Вот можно проверить: вам бы хотелось, чтобы во Вселенной был еще кто-то кроме нас?

– Не знаю. Это зависит от того, в каких мы будем отношениях: если мы лишь материал для их исследований – это одно, а если партнеры – другое. В любом случае это интересно.

– Вот видите! Это хорошо.

16 октября и 10 ноября 2000 г.

Переводить текст интересного, близкого тебе писателя – все равно что говорить с хорошо знакомым человеком

– Про родителей вы рассказывали в нашем интервью семилетней давности, я вот что хотела узнать: как они отнеслись к вашей гуманитарной направленности? Одобряли?

– Более внимательным к моему выбору и интересам был отец. У него был более широкий кругозор, и он понимал, что человек должен заниматься тем, к чему лежит у него душа.

– Отец был вам ближе?

– Трудно сказать. Отец умер молодым, сгорел за три месяца, ему был шестьдесят один год. Последние годы мать тяжело болела, у нее была болезнь Альцгеймера. Болезнь проявлялась до того, как была установлена, во множестве всяких трудностей в быту, общении. Я больше вспоминаю отца.

– Как бы вы охарактеризовали свою нишу в переводе немецкоязычной и античной литературы?

– Меня смущает слово «ниша». Последний раз я переводил с греческого Менандра и Платона, нет… потом возвращался к Эсхилу. После 1960-х годов я этим не занимался. С древнегреческого мне было интересно переводить поэтов, которые писали для театра: Эсхила, Аристофана, особенно Эсхила. Хоровые партии в греческих пьесах написаны сложными размерами, и каждый раз что-то новое, не один и тот же ямбический триметр, которым написаны диалоги и монологи. Для меня переводы античной литературы представляли, скорее, формальный интерес, но я не чувствовал тут просветительской задачи, которая многое значила для меня, когда я занимался литературой XX века. Мне казалось, что моим соотечественникам будет интересно прочесть то, что пишут о нашем времени зарубежные писатели, и это было тем интереснее, чем закрытее была наша страна, и чем труднее был доступ к этим книгам, и чем меньше людей могли прочитать их в подлиннике. Сейчас в этом смысле многое изменилось.

– С древнегреческого вы переводили драматургов, а с немецкого – в основном прозаиков. Исключения в этом ряду – четыре пьесы Брехта и «Андорра» Фриша.

– Принципиального различия между прозаиками и драматургами нет. Если взять многих наших драматургов, особенно тех, для кого драматургия – источник хорошего заработка…

– Вы говорите о современных драматургах?

– Да, особенно о драматургах советского времени, которые состояли в услужении у власти: «Чего изволите?» – и пьесы пекли как пирожки. Помню, в конце 1940-х или в самом начале 1950-х годов я решил сходить в Художественный театр на пьесу Сурова «Зеленая улица» о железнодорожниках. Теперь его имя стало нарицательным, как образец неинтересной конъюнктурной драматургии. После этого спектакля, когда я слышал, что кто-то драматург, я априори отшатывался от него, хотя были среди них и способные люди. Конъюнктурность у нас в драматургии чувствовалась особенно сильно.

С немецкого я также перевел пьесу Гауптмана «Возчик Геншель». Переводы для театра меня не очень увлекали, и с возрастом все меньше. Они предполагают, что зритель должен их быстро усвоить, а зрители разные. Книга – дело более индивидуальное, к тексту можно возвращаться несколько раз. Из того, что я сказал, не надо делать вывод, что я ставлю прозу выше драматургии, нет. Поскольку мы говорим о работе переводчика, то мне интересно заниматься прозой.

– А есть ли для вас разница в подходе к драматургии и прозе? Например, перевод пьесы вы проговаривали вслух?

– Вслух не проговариваю, про себя. Но я думаю и о том, как будет звучать текст, не предназначенный для театра. В пьесах Брехта много песен, зонгов. Когда в театре Станиславского ставили «Трехгрошовую оперу», я там отдельно работал с пианистом. Поправлял переводы, чтобы стихи хорошо пелись, чтобы в конце строки была открытая гласная или цезура. Точно так же было и с постановкой в театре Сатиры.

Мне приходилось беседовать не столько с музыкантами, сколько с музыковедами в связи с работой над текстами Томаса Манна. У меня были хорошие музыкальные консультанты, когда я переводил «Доктора Фаустуса» или новеллу «Тристан»: Марина Дмитриевна Сабинина, выпускник Венской консерватории Борис Вениаминович Левик – брат переводчика Вильгельма Левика.

– А переводчик Левик был по образованию художник…

– Мой знакомый композитор-художник дружил с Левиком по художественной части.

– Вот цитата из одного вашего интервью: «…если вы возьмете Томаса Манна, Музиля, Гессе, то вы увидите, что это не совсем обычные писатели. Их реализм – это не реализм в обычном смысле слова. Все-таки у них – я не люблю этого выражения „интеллектуальная проза“, – но у них в книгах больше выражен мир идей, чем мир вещей». Мир идей был вам интереснее мира вещей?

– Я бы уточнил это высказывание. Герман Гессе говорил, что любая деталь, подробность в прозе интересна только тогда, когда через нее просвечивает мысль. В этом смысле он реалист, потому что подробности и детали у него есть, но сквозь них непременно просвечивает мысль. Простейший пример: магический театр в «Степном волке» или выдуманная игра в бисер – сколько там реального и узнаваемого. В ХХ веке уже не пишут так, как в XIX, со всеми подробностями, пространными описаниями. В ХХ веке за этим стоит какая-то задача. «Интеллектуальная проза» – в ыстроенный жанр, мысль просвечивает в ней благодаря композиции, повторяющимся мотивам, что не мешает самому реалистическому вкраплению в текст того, о чем и Лев Толстой мог бы писать, и Тургенев… Мне кажется, в прошлый раз я не очень хорошо ответил на этот вопрос.

– Все свои переводы вы вспоминаете с удовольствием?

– С разной степенью удовольствия, что-то без удовольствия, что-то вообще не вспоминаю. В работах было столько труда и мук, что удовольствие можно было получить, только если все это преодолел.

– Я имею в виду и ощущения, которые вы испытываете, глядя на полки со своими переводами.

– Нет никаких ощущений. Во мне остались образы этих писателей, но сама переводческая работа меня потом не занимала. Запоминались удачные находки, и если кто-то потом обращал на них особенное внимание, мне всегда было приятно, но чтобы потом я много думал о каждой книге в отдельности… нет. Если писатель мне очень интересен, близок, то за новую его вещь мне было легче браться, все равно как говорить с хорошо знакомым человеком. Я довольно много переводил Кафку. С моего перевода двух его рассказов он у нас и начался.

– В первом номере 1964 года журнал «Иностранная литература» опубликовал два больших рассказа Кафки и шесть маленьких. А что предшествовало этой публикации? Кто-то из редакторов предложил вам перевести Кафку или это предложение исходило от вас?

– Они спросили меня…

– Кто именно? Или это был главный редактор Рюриков?

– Тогда был, по-моему, еще Чаковский. Нет, он не снисходил до этого. Заведующий отделом по фамилии Розенцвейг. Ему начальство сказало: «Надо издать Кафку». Розенцвейг был человек славный, но робкий. Он дал мне сборник Кафки.

– Вы впервые прочитали Кафку задолго до предложения Розенцвейга?

– Задолго. В середине 1950-х годов мне дали почитать его западногерманское издание. У меня дома его текстов не было. Трудно было достать книги, а ходить в библиотеку читать Кафку у меня ни времени, ни сил не хватало. Да и библиотека – неподходящее место для чтения Кафки. Розенцвейг дал мне сборник и определил размер публикации. Два рассказа, «Превращение» и «В исправительной колонии», я раньше читал и сказал ему: «Публикация будет интересна только в том случае, если в ней будут эти два рассказа». – «А вы сразу хотите пойти с козырной карты?» Что значит «с козырной карты»? Кого я должен побивать и крыть?! Он смотрел на издание Кафки как на очень опасное дело, потому что особенно рассказ «В исправительной колонии» вызывал неприятные ассоциации у начальства. Такова история этой публикации.

Позже сборник Кафки готовил Сучков. Он, пользуясь влиянием, знаниями и моментом, издал отдельными книгами «Иосифа и его братьев», Пруста, Гамсуна и Кафку. За что я ему очень благодарен.

– В том же номере «Иностранной литературы» напечатана статья Евгении Федоровны Книпович о Кафке. Почему именно ее?

– Книпович была дамой очень начитанной, очень образованной. Она боялась властей и исполняла явно еще и цензорские функции, потому что, чувствуя возможную неугодность текста, не пропускала его как рецензент. Она была в фаворе у начальства.

– В статье «Время и переводчик» вы пишете: «В мире не бесконечно много, а, честно сказать, просто мало очень хороших, выдерживающих проверку временем книг». Какие, с вашей точки зрения, книги выдержали проверку временем?

– Их много. Когда думаешь о таких книгах, думаешь не только о том, что сам переводил, но и в первую очередь о русской литературе, во всяком случае, в той же мере. Проверку временем выдержали общепризнанные классики: Пушкин, Гоголь, Чехов, конечно, Лев Толстой…

– А Достоевский?