Человек Возрождения. Беседы с Борисом Левитом-Броуном

Ел. Ф.: Страсти взрослые? Но ведь ваше юношеское рисование не было эротическим!

Б. Л-Б.: Конечно нет. Я был очень застенчивый мальчик, но никого не пригласил бы в те времена заглянуть за стену этой застенчивости. Пардон, непреднамеренный каламбур получился.

Ел. Ф.: И что ж такое страшное таилось во внутреннем мире застенчивого мальчика?

Б. Л-Б.: Да ничего, как я теперь понимаю, страшного. Просто там внутри уже рождался Homo erotikus.

Ел. Ф.: Уже тогда? И вы в шестнадцать лет…

Б. Л-Б.: Ну конечно же нет. Я вообще не связывал тогда напрямую мою юношескую агрессивность с кипением сексуальных страстей. Тому, что я когда-нибудь назову Homo Erotikus, ещё долго было расти. Ещё много лет отделяло меня от прямого художественного воплощения моих желаний, но монстр жадной похоти уже начинал метаться в груди. Так что самовыражение было неотложной потребностью. Оно рвалось изнутри и звало обратно внутрь. Вот почему первое, что я изобразил в общеюношеском воспалении моих шестнадцати лет, было моё собственное лицо. Я был сам себе моделью и ближайшим поводом к самовыражению. Этот дикий «автопортрет» был и программой и приговором вечно глядеть в себя, вечно разверзать перипетии своих внутренних проблем и неустройств. Тайная жизнь вырывалась на бумагу сначала дикой агрессией, потом фантастикой и экзальтированной символикой. Мои юношеские рисунки были экзотичны, сюрреалистичны, экспрессионистичны, но, в сущности, очень просты – кипящая смесь бешенства, ярости, боли и отчаяния. Я делал мои «картины» (я так называл мои рисунки) на листах в полтора раза больших, чем первый мой «автопортрет». В этих огромных листах и картонах подавало голос то, что болело, что требовало немедленно выплеска. Мое изобразительное искусство преследовало почти исключительно цели выражения.

Ел. Ф.: А что болело-то? Что вам так не терпелось выразить?

Б. Л-Б.: Неприятие надвигающейся жизни, агрессию и даже ненависть к миру.

Ел. Ф.: Неприятие жизни? Ненависть к миру? В неполные шестнадцать лет?

Б. Л-Б.: Представьте, да! Я очень рано почувствовал бессмыслицу жизни, её безжалостную грубость и тупое равнодушие. Я осознал… да нет, не осознал, ощутил, что мне и моей внутренней жизни мир будет враждебен. А тут ещё терзания первых сильных и, увы, уже понятных страстей. Выразить их прямо я тогда и помыслить не мог, не то воспитание. Но они клокотали во мне, обжигали изнутри, подстёгивали фантазию, заставляли искать какие-то драматические образы и сюжеты. Сексуальность не смела себя декларировать. Её место заполняла агрессия. Подростки на грани юности часто агрессивны. Они таскают девочек за косы, дерутся. Но моему внутреннему монстру всё это было не нужно… всё это было уже для меня детством.

Ел. Ф.: Боюсь спросить, а что же вам было нужно?

Б. Л-Б.: Не бойтесь спрашивать, Леночка! Как говорится, nothing special! Мне были нужны не косички одноклассниц, а взрослые тела моих учительниц. Их, чьи образы, чья зрелая плоть волновала меня, было две, и мысли о них сводили с ума… ладно, что теперь вспоминать. Вернёмся к моим юношеским рисункам. Начиная с «автопортрета», рисование на огромных листах бумаги и картона стало моей повседневностью на два с лишним года. Я в эти листы уходил, как в мой персональный тайный мир. Умения не было, навыки рисования приобретались по мере рисования.

Эстетика была случайная. Не задумываясь, я брал всё, что знал, что к тому времени успел увидеть из мира искусств и с чем мог справиться мой неумелый карандаш. Эстетическое чувство отдавало команды, над которыми я не рефлектировал, просто исполнял в погоне за выразительностью. Это была трудная борьба с дилетантизмом. Помогало всё: Альбрехт Дюрер, Сальвадор Дали, древние фрески киевского храма Софии. Помогали даже укоренившиеся страхи – например, с детства преследовавший меня страх летучих мышей. Надо было как-то умудриться суметь то, чего я не умел – воссоздать образы, теснившие воображение, выплеснуть эмоции, которые накаляли мои нервы.

Я не давал названий моим рисункам-картинам, я даже не задумывал образы. Я садился перед чистым листом, наколотым на дощатый «мольберт» обыкновенными канцелярскими кнопками, и начинал рисовать. Что? Что-то… «не знаю что». Потом уставал и прятал «мольберт» с наколотым листом за шкаф. Спустя какое-то время вновь доставал и продолжал рисовать «не знаю что», пока из этого «не знаю что» не начинало проступать что-то. Первые проблески проступания возбуждали фантазию, будили ассоциации, подсказывали мне путь, и дальше уже работалось веселей и сознательней. На это ушли юношеские годы. Впрочем, профессионалом я так и не стал. Способности, видимо, всё-таки были, поскольку результат есть.

Ел. Ф.: Когда же возникла эротика как тема?

Б. Л-Б.: Первые эротические рисунки появились в письмах к жене из армии. Собственно, это было одно сплошное ежедневное письмо длиной в два года. Армия безжалостно оторвала меня, тогда уже двадцатитрёхлетнего, от радостей молодого супружества. Жизнь скомандовала разлуку тел, и я силился обмануть её рисованием желанного и невозможного.

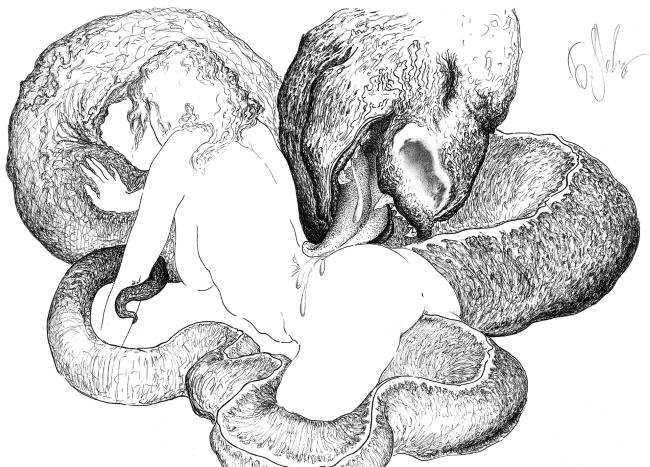

О тех рисунках нельзя говорить как о произведениях искусства. Их и вспоминать неловко, не то что обсуждать или, тем более, показывать. Это была одержимость. Добропорядочные люди назвали бы это сатанизмом, хотя я ничего сатанического в моих рисунках не нахожу. Либо пришлось бы признать сатанизмом всё то, что мужчина в сексуальном смысле хочет от женщины. Ну, да что об этом… давно дело было. Семидесятые – преданье старины глубокой.

Ел. Ф.: И что же дальше?

Б. Л-Б.: Дальше наступил конец армейской муки. Начались годы нормального человеческого счастья, то есть правильно расчерченного «быта» в ограниченных кубиках советской коммуналки. Разлука тел кончилась, желанное сделалось возможным. Эротическое рисование, как проблема компенсации, отпало.

Ел. Ф.: Но книга «Homo Erotikus» всё же возникла?

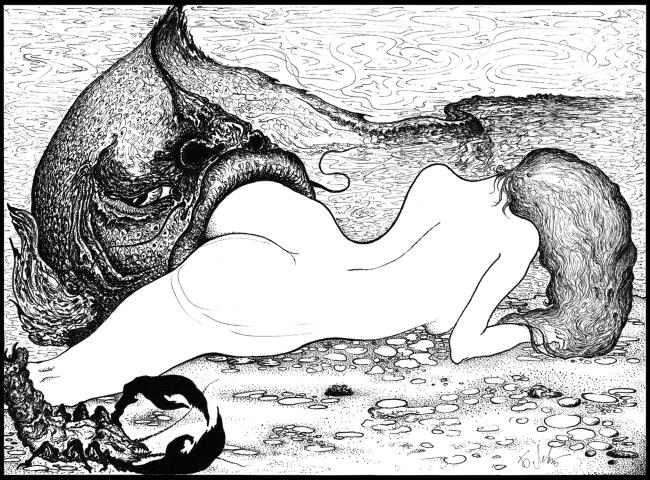

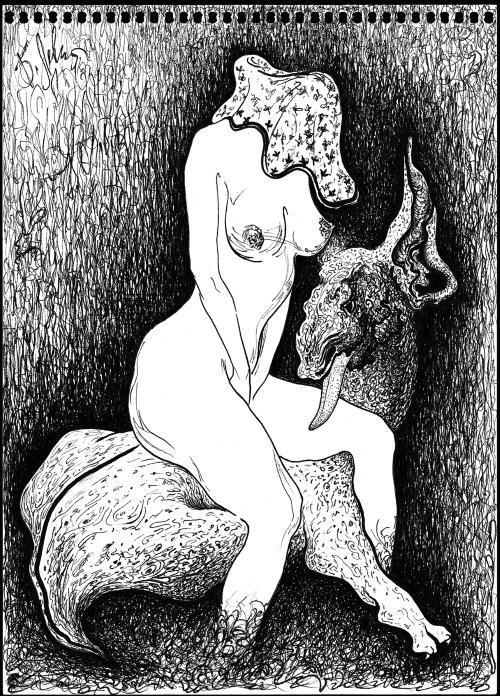

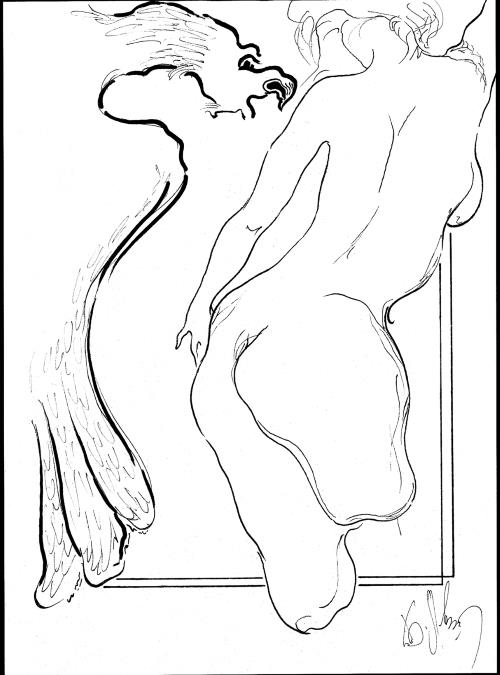

Б. Л-Б.: Это уже совсем иное. Тут дело зрелое и художественное. Изредка я возвращался к эротическому рисованию ещё в советские годы, но по-настоящему оно сложилось уже в годы эмиграции. Шок перехода из игрушечного мира застрахованной советской урезанности в мир равнодушной и опасной свободы был ужасен. Я надеялся найти культурную Европу, а нашёл Европу цивилизации. В недрах механизма этой цивилизации без труда просматривалась эротическая ось. Открывшийся передо мной мир был грубо фаллоцентричен, демонстративно озабочен, и озабоченностью своей он отменно торговал. Сначала мне сделалось жутко, потом – смешно, а потом я начал рисовать. И это снова была эротика, хотя уже отнюдь не компенсаторного свойства. Ни по размерам, ни по стилю это не напоминало ранние работы. Никаких громадных листов и картонов. Я рисовал в блокнотах формата А4 и А5, самое большее – АЗ. Рисовал тонким свинцовым карандашом, а больше – рапидографом. Тут уже преобладало эстетическое, тут возникали образы не только и даже уже не столько моей сексуальной одержимости, сколько фанатической фиксации всего окружающего мира на плотском эротизме.

Из магмы смешного и жуткого, прокалённого моей собственной чувственностью, выпрыгивали идеи такой необычности, а порой такой разнузданности, каких я бы в себе и не заподозрил.

Ел. Ф.: И это сразу был замысел «Homo Erotikus»?

Б. Л-Б.: Нет! Я вообще не живу замыслами. Только спонтанной повседневностью. Это была чистая импровизация. Рисунки просто возникали и накапливались. Для меня это была бескорыстная радость общения с листом.

Между тем, эти рисунки уже могли быть зрительским объектом, а не исключительно интимным достоянием. Естественно, возникли и первые зрители.

Впечатления бывали диаметрально противоположны, но, как правило, это были сильные впечатления. Кто-то ужасался, кто-то возмущался, некоторые восхищались. Случались и очень смешные вещи, особенно с женщинами. Некая сердобольная знакомая была так взволнована просмотром, что всерьёз обсуждала необходимость срочно помочь мне избавиться от мучающих меня сексуальных проблем. Другая вполне зрелая дама, которой моя жена решила показать рисунки, долго молча разглядывала, постепенно покрываясь испариной и уходя пунцовостью за кромку волос, а потом растерянно промямлила: «Что ж он тогда делает в постели?» Ничего не поделаешь, людям свойственно экстраполировать творчество на физическую реальность.

Однажды я наблюдал респектабельную немецкую фрау, состоятельную и многое на свете повидавшую, за разглядыванием моих рисунков. Зрелище было занятное. Перекладывая листы, она понимающе кивала, оценивающе вытягивала губы трубочкой, временами очень знающе ухмылялась, и только один раз, поехав вверх бровями, пробубнила себе под нос: «Na ja… das ist aber shon ein biBchen zu viel!..» («Нда, это, пожалуй, уже немножечко слишком!..»). Я потом честно пытался отыскать в моих рисунках что-нибудь, что могло бы быть «немножечко слишком» для европейской светской женщины с богатым альковным прошлым. Так и не нашёл! Скорее всего, она просто где-то не поспела собственным воображением за моей сексуальной фантазией.

Комически отреагировал на мою эротику эмигрантский мир. По Франкфурту поползли слухи. Они липли к языкам и мутили Майн. Я даже согрелся в воздухе горячего неодобрения. Приходилось слышать в обществе: «Видишь вон того, лысого! У него сексуальная графика и он бьёт свою жену!» Ладно, на «сексуальную» графику согласен. Допустим, – плюрализм суждений. Мир как-никак свободный. Но жену-то мне за что бить? Похоже, на взгляд нормальных людей, тот, который способен рисовать такое (!!!), не может щадить женщин. Так что, «не мысля гордый свет забавить», прослыл я «опасным чудаком».

Ел. Ф.: Ну, ладно, это всё больше анекдоты.

Б. Л-Б.: Жизнь вообще, Леночка, если ей посчастливилось не споткнуться и не разбиться о трагедию, развивается как анекдот.

Ел. Ф.: А серьёзные ценители у вашей графики были?

Б. Л-Б.: Нашлись и серьёзные люди с настоящим пониманием и эстетической развитостью, способные оценить художественные качества рисунков, прочитать ассоциативный ряд, воспринять мой диалог с культурой и перекличку с учителями графического мастерства, которые у меня, конечно, есть, хотя я никогда не подражал им впрямую. Среди серьёзных ценителей были и русские, и немцы.

Ел. Ф.: Вы намекнули на учителей. Так кто они, кто эти мастера, у которых вы учились? Как рождались в вашей голове все эти дикие, смущающие и, чего греха таить, пленительные образы? Да даже сама манера рисования… Расскажите хоть вкратце.

Б. Л-Б.: Ну, разве что вкратце. Мои учителя – это пикантный британский виртуоз пера Обри Бёрдсли, знаменитый своими иллюстрациями к пьесам Оскара Уайльда, и мрачноватый гений-садист Ханс Беллмер, которого сюрреалисты считали своим.

Ел. Ф.: Гений-садист?

Б. Л-Б.: Да, в его графике замечаются такие наклонности, но меня Беллмер воодушевил не мотивами, а совершенством своих офортов.

Ел. Ф.: Борис, если совсем честно, в «Homo Erotikus» местами тоже не без эдакой, скажем, «садистинки».

Б. Л-Б.: А я и не возражаю. Сексуальность – это сфера, так или иначе касающаяся и садизма, и мазохизма.

Если вернуться к вопросу об учителях, можно сказать, что я воспитывался на Бёрдсли и Беллмере, хотя никогда не копировал ни того, ни другого. Пристально сравнивая, можно найти в моих рисунках, в самой эстетике, что-то от того и от другого. Оба эти мастера, могу сказать, повлияли на мой стиль. Ни старая классическая японская сюнга – эротические гравюры эпохи Эдо, ни современная японская хентай-манга, тоже род эротики, меня не затронули. Эротические комиксы итальянца Мило Манара показались мне ремесленными и пошловатыми. Довольно сильное впечатление произвели тяжёлые кошмары двух сюрреалистов-эротиков – немки Сибиллы Рупперт и швейцарца Ханса Руди Гиггера. Но мою манеру в конце концов определило, пожалуй, именно влияние Бёрдсли и Беллмера. Повторяю, влияние непрямое. А образы? Это, Леночка, всё из сексуальных преференций. Тут вообще никакого нет смысла подражать. Не будет в этом жизни. Так что уж примите меня как Левита-Броуна с моей графикой или отвергните.

Ел. Ф.: Даже не знаю, что сказать. Это нельзя до конца принять, но невозможно и отвергнуть. Однако, идём дальше. Как всё это развивалось?

Б. Л-Б.: Когда я стал предлагать мои рисунки в других странах, добавились голландцы, итальянцы. Энтузиазм некоторых ценителей оказался достаточно неуёмен, чтобы рекомендовать меня галереям эротического искусства во Франкфурте и Амстердаме. Результат был для меня и поразителен и лестен. Европа наотрез отказалась меня выставлять. Некто Сибилла Бухвиц, владелица галереи эротического искусства «Satyra» в Кронберге (аристократический городок под Франкфуртом), прямо сказала: «Es ist zu stark! Ich kann es nicht ausstellen, weil ich es nicht verkaufen капп!» («Это слишком сильно! Я не могу это выставлять, потому что не смогу это продать!»). Я и сам уже обратил внимание, что стены её галереи завешаны какими-то пошловатыми, явно имеющими лишь отдалённое отношение к эротическому искусству картинками полуобнажённых наяд среди водорослей.

В дальнейшем мне пришлось несколько раз столкнуться с ответом весьма красноречивым: «Слишком художественно, – говорили мне, – мы это продать не сможем!» Вот так. Это и есть свобода, когда ты можешь идти в любую сторону, но тебя никуда не приглашают! Попробовал я обратиться в издательства эротической литературы. И услышал тот же популярный мотивчик о слишком высокой художественности моих листов и о том, что клиентель, увы, желает вещичек попроще. Так я сделал ещё одно открытие! Оказывается, художественный уровень бывает не только недостаточно высок, но и слишком… Прежде не знал, а вот теперь знаю. Ученье, говорят, – свет, но в результате учения иногда воцаряется тьма.

Ел. Ф.: Где же всё-таки начало истории вашей книги?

Б. Л-Б.: В жадности! Тут вот какая история. Со временем у меня стали появляться покупатели. Чего бы, кажется, лучше? Ну, я так поначалу и решил, тем более что возникали действительно выгодные предложения. Продал я лист, продал другой, а потом вдруг сообразил, что начинается непоправимое. Вот так и растащат, подумал я, меня в разные стороны по листику, похоронят на респектабельных частных стенках, или ещё того хуже, в склепах очень долгих и очень тёмных ящиков, и растворится в небытии придуманный и воплощённый мною мир эротической графики, который я уже видел в общих стилистических чертах. Эта грустная перспектива породила во мне антизападный революционный протест, а из чувства протеста, сами знаете, чего только в голову не взбредёт. Мне вот взбрела мысль о книге, о чём-то художественно цельном, о некоем смысловом и эстетическом единстве, которое не рассыплется на листочки, а будет жить долгой жизнью в переплёте.

Я жаден не до денег, я жаден до воплощения. Мир же не воплощает художника. Его не интересует художник и его образ как целое. Мир легко и с готовностью потребляет художника по частям. Не дать себя консумировать, то есть не дать себя разобрать и потребить по частям как ещё одну пикантную приправу к столу пресных блюд цивилизации, – вот где прорезалась моя жадность. Итак, мысль о книге пришла. Она тут же ушла, но позже вернулась и уже не уходила, а проступала всё отчётливей, как мысль о спасении моего художественного мира. В какой-то момент я впервые задумался о заглавии. Думал недолго, минут пять. Заглавие «Homo Erotikus» выскочило из головы с категорической однозначностью принятого решения. То, что я рисую, не есть ни смакование эротики, ни осуждение эротики. То, что я рисую, есть состояние «Homo Erotikus». Это гомо сапиенс, искривлённый в пространстве эротического плотоядия. Я нашёл своё искривление. Оно зовётся Homo Erotikus. С тех пор идея вынашивалась почти подспудно, без надежд обратиться в замысел. Я уже говорил, что замыслами не живу. Только повседневностью. Рисунки множились, мир Homo Erotikus ширился, разветвляясь и обретая структуру. Настал момент, когда я принялся размещать листы в последовательности, отыскивая их внутренний порядок и смысловую закономерность. Книга рисунков предстала передо мной в пяти частях:

1. Faces of desire (Лица желания),

2. Faces of pleasure (Лица наслаждения),

3. Faces of violence (Лица насилия),

4. Dreams of longing (Сны тоскований),

5. Symbolism (Символизм).

Я многократно возвращался к папкам, в которых хранились листы, постепенно дешифруя свои графические импровизации, давая названия и толкования рисункам. Повторяю, надежд на воплощение не было. Это был даже не воздушный замок. Разве что попытка начертить на воде его проект.

Ел. Ф.: Видимо, вы чертили по очень тихой воде, если из водяного чертежа возник не только воздушный замок, но совершенно материальная книга.

Б. Л-Б.: А жизнь и есть тихая вода. Надо только иметь терпение достаточно долго чертить по этой воде веточкой бескорыстной мечты!

Ел. Ф.: Ну и как же всё это, в конце концов, реализовалось?

Б. Л-Б.: Я, видите ли, большой разговорник. Да вы и сами, наверно, уже заметили. И как большой разговорник, я много говорил о представшей моему воображению книге. Говорил с друзьями, говорил со всеми, кто интересовался моими рисунками. Говорил, говорил, а потом судьба забросила меня в Италию, и тема заглохла. Я занялся совсем иными делами, на меня обрушились итальянские впечатления и новые стихи, а рисунки и мысли о книге, ну… как-то позабылись. Но кого-то я всё-таки, видимо, заразил. Кого-то из тех, кто не только живёт замыслами, но имеет привычку их осуществлять. Спустя три года раздался телефонный звонок, который в одночасье превратил укромный уголок моих остывших мечтаний в строительную площадку. Голос был очень живой и знакомый по германскому прошлому, а немецкая речь – очень лаконична: «Тот твой рассказ об эротической книге не забыт. Рассказ красочный, но чего-то ему не хватает. Так вот теперь я желаю увидеть, как выглядит эта книга в реальности!» Так он сказал и дал деньги на издание. И только имя своё упоминать запретил. Ну я и не упоминаю.

Ел. Ф.: Как долго вы занимались эротическим рисованием? Если я правильно понимаю, сейчас вы оставили это занятие.

Б. Л-Б.: Да, я больше не занимаюсь рисованием – ни эротическим, ни каким бы то ни было другим. Мои интересы теперь сосредоточены на поэзии и религиозной философии. А эротической графикой я занимался примерно лет пять, с 1989 по 1994. За это время в моём архиве скопилось каких-нибудь полторы сотни листов разных размеров.

Ел. Ф.: Издавать книгу в Италии – это ваше решение?

Б. Л-Б.: Да. Художественные вопросы лучше решать с итальянцами. Они скорее понимают, чего ты добиваешься. Впрочем, помощь издательства была сугубо материально-техническая. Книгу от начала до конца я проектировал сам. Они лишь помогали мне в подборе материалов и в решении технических задач, терпеливо принимая мой метод проб и ошибок и не слишком раздувая мои затраты.

Ел. Ф.: А как отнеслись итальянские издатели к содержанию вашей книги? Вас не тревожило, что могут и отказаться издавать такое? Всё-таки католическая страна, римский папа…

Б. Л-Б.: Ещё как тревожило! Но лишь до первого визита в издательство. Папа-то, конечно, римский, но реакция на рисунки была совершенно спокойная и деловая. Запад уже нельзя ничем смутить. Разве что удивить.

Один раз главный редактор издательства начал так: «Разрешите вас спросить, я задам вам только один вопрос, но трудный!» Я внутренне напрягся, но наружно изобразил полный релакс: «Да ради Бога!» И он спросил: «Скажите, откуда в ваших рисунках это недвусмысленное и острое чувство греха?» Тут я выдохнул с облегчением. И с радостью. Значит, есть в «Homo Erotikus» что-то от раскаяния гомо сапиенс. Тогда мне это казалось очень важным.

Ел. Ф.: А сейчас?

Б. Л-Б.: Сейчас мне кажется преувеличенной моя озабоченность обязательно быть на правильной стороне морали.

Ел. Ф.: Вы хотите сказать, Борис, что уже не заботитесь о моральности того, что делаете?

Б. Л-Б.: Есть у меня стихи, Леночка, собственно, фрагмент поэмы, который короче и лучше всего ответит на ваш вопрос:

Или хочу я слишком много,или сужу уж слишком строго,а всё приюта не найдув саду общественной морали.Нет на Моисеевой скрижалислов для меня…Ел. Ф.: Да вы, Борис, анархист!

Б. Л-Б.: Не будем об этом, Леночка! Я таков, как есть, и не всегда в восторге от себя.

Ел. Ф.: Ладно, снимаю комментарий. Когда книга вышла в свет, какова была реакция на неё на Западе?

Б. Л-Б.: У тех, кто видел книгу, реакция однозначно восторженная. Что же касается коммерческой судьбы издания, то тут всё ещё только начинается. Думаю, что моя книга – в принципе штука элитарная. Да и не слишком меня волнует статистика продаж. Значительно больше волнует, как будет принята книга в России, ибо, как я уже говорил, всё, что делаю, я делаю для России, то есть обращаюсь к русскому читателю, адресуюсь к русскому зрителю.

Западный человек, особенно итальянец, очень чувствителен к изящному, он всегда замечает красоту и бурно на неё реагирует. Русский человек тоже чувствителен к красоте, но он ещё чувствителен и к смыслу, он ищет значения и требует ответа на вопрос «что?», а не только «как?». Именно поэтому мне важна реакция русского зрителя, даже если я и опасаюсь, что могу подвергнуться осуждению. Опасаюсь же я, видимо, оттого, что и сам чувствую некоторую вину, не знаю, побороть это чувство я пока не в силах. Может быть, вопреки моему «анархизму», это и есть раскаяние Ногтю sapiens за грехи Homo erotikus?

Во всяком случае, книга моя правдива. В ней выразила себя очень тёмная правда. Думаю, не только моя, но и мировая. Проектируя книгу, я не мог не акцентировать острую двойственность отношения к собственным рисункам, поэтому на авантитуле под заглавием «Homo Erotikus» я добавил в скобках подзаголовок – «Out of the deep of disgust & fascination» («Из глубины омерзения и очарования»). Это и есть подлинность моих взаимоотношений с книгой и самим миром «Homo Erotikus».

Ел. Ф.: Если вы так озабочены суждением русского зрителя, если, как вы говорите, всё, что вами делается, предназначено России, то почему вы покинули Россию?

Б. Л-Б.: Читайте мою прозу, читайте мои стихи. Там вы найдёте многое, пробующее отвечать на ваш вопрос. Елена Боннэр произнесла как-то очень горькие слова: «Эмиграция – это всегда трагедия». Заметьте, не ошибка, а именно трагедия. Суть моей личной трагедии в том, что Россия не хотела или не могла иметь меня как творческую личность никак иначе, кроме как через эмиграцию. О том, что я вовсе не нужен России, я не хочу думать, не могу в это верить. Значит, просто судьба такая.

Ел. Ф.: «Homo Erotikus» – это целый мир. Об этой книге можно говорить и расспрашивать очень долго. Я, как тот итальянец-редактор, задам вам, Борис, только один вопрос. Но трудный! Можно?