По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

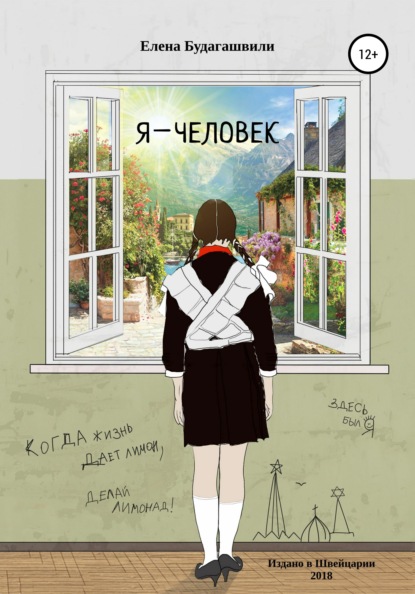

Я – человек. Роман об эмиграции

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Хотя Ляля очень уговаривала мать переехать в Москву, Мария отказалась. В Уфе она нашла свой второй дом, вторую родину, новых друзей. Особенно близко она сдружилась с Ханой. О том, чтобы вернуться назад, в Белоруссию, не могло быть и речи. Там остались развалины и боль о погибших близких.

Борис

Июль сорок первого. Уже месяц топчет проклятая война своими тяжелыми, пыльными сапогами советскую землю. С победным маршем занимают немецкие войска деревню за деревней, город за городом. Измученная и окровавленная, отступает Советская Армия, оставляя за собой погибших солдат – мальчишек, не успевших сказать свое первое «люблю», падающих в обморок при виде крови раненого товарища и не успевших еще поселить в своей душе гнев и ненависть, так необходимые для того, чтобы безжалостно выпустить пулю или проткнуть штыком грудь врагу, извергу и фашисту.

Каждый день собирались жители маленького белорусского городка С. к зданию городского совета, чтобы услышать новые сводки Советского информбюро. Новости были нерадостные.

Уходили на фронт сыновья и мужья, и пыль дорог застилала, как туман, их спины. Наступило время, когда почтальоны возненавидели свою работу, всё чаще и чаще принося в дома похоронки. Жены и матери молили Бога, чтобы такой желанный в мирное время почтальон прошёл мимо их ворот. Но всё чаще и чаще нежданное известие приходило в семьи, окна и зеркала накрывались темной тканью, и вмиг постаревшие и поседевшие женщины разрывали рыданьями вечернюю тишину.

Закончив вечернюю молитву и разрешив приступить к еде, Иосиф печально осмотрел всех сидящих за столом. От пустых стульев, некогда занятых ушедшими на фронт сыновьями, веяло печалью и болью. Где же вы, мальчики – Зяма, Зелик и Боря?

Зяма, или как его по-русски в паспорте обозначили – Зиновий, вернувшись из армии и женившись на соседской Циле, за которой пробегал всё свое школьное детство, в первые же дни войны ушел в солдаты, оставив на попечение родителей свою беременную жену. «За него не боюсь. Он стержень. Его не сломать», – подумал отец.

Зелик, не желая ждать полгода до своего совершеннолетия, пошел на фронт добровольцем. Для отца он был самой большой проблемой. Непоседа, которого невозможно было удержать дома. Ему не терпелось скорее вон, на улицу, где его поджидала уличная шпана. Зачинщик уличных разборок и гроза маменькиных сынков. Если в городе случались драки, то милиция первым делом шла в их дом. И даже если отец точно знал, что Зелик в это время был дома или во дворе – так сказать, «на глазах» – как же трудно было оправдаться и доказать это: слишком уж часто парень был замешан в подобных делах. Красноармеец, записывающий в регистрационный лист добровольцев, оглядев Зелика и послушав, что о нём нашептал на ухо начальник отделения милиции, сказал:

– А тебя, парень, я запишу в штрафной батальон.

– Мне всё равно, в какой батальон. Главное немцев бить! – гордо отчеканил Зелик, даже не представляя, что его ждет.

Боря два года назад ушел в армию, служил на Дальнем Востоке и должен был со дня на день вернуться домой. Но из-за войны с Германией и военной эскалации со стороны Японии не был демобилизован и остался на службе на китайской границе в артиллерийских войсках. Добродушный и смешливый, он был самым любимым маминым сыном. Всегда внимательный и отзывчивый. Если Нихаме случалось плохо – поясница ли заболит, или сердце заколет – он был тут как тут. Со всем поможет, всё приготовит. Играл с девчонками в куклы и учился у них шить для кукол одежду. И такой сластена… Бывало, проснется ночью, пройдет тихо на кухню и намазывает на хлеб варенье. А потом опять спит. Нихама втихаря от мужа заворачивала такой бутерброд для Боречки и клала ему под подушку. Чтобы не бегал по ночам, сон не прогонял. И как он там в армии, милый Боречка? Он мог всегда постоять за себя и всегда развеселить самую грустную компанию. Каждый из братьев, ища слушателя или советчика, шел к Боречке делиться своими проблемами.

Не было за столом еще и Сонечки. Сонечка, выйдя замуж за московского инженера, по делам службы заехавшего в этот маленький белорусский городок и вскружившего ее буйную курчавую голову, жила с мужем и маленьким сыном в Москве. Как же радовались родители, получая от нее жизнерадостные письма, где она не забывала написать, как скучает по всем родным.

Иосиф вздохнул, вспоминая отсутствующих детей, и сосредоточился на присутствующих.

Шлёма, по-русски Семён, с достоинством клал кусок за куском в рот. Черные с поволокой глаза были грустны. Парнишка, которого видела во сне почти каждая девчонка маленького городка, был грустен от того, что впервые в своей бурной и молодой жизни услыхал из девчачьих уст «нет». Белка, что жила по соседству – такая шустрая, с черными глазами и черными пышными волосами, с еще не совсем созревшей грудью, но такими зовущими ягодицами – при его попытке обнять ее и ухватить за попочку крикнула «нет» и со всей силой двинула ему по шее. Шея была красная и болела, но желание доделать начатое дело до конца не давало покоя. Шлёма просто терял голову. Везде, куда бы он не посмотрел, он видел строптивые Белкины глаза. Первая и последняя любовь в лице Белки проникла в Шлёмину душу и навеки завладела ею.

Тринадцатилетний Ромочка, самый младший и всеми балуемый, с аппетитом уплетал оставшуюся на тарелке картошку.

Жена Иосифа, Нихама, стояла у окна и, скрестив на груди руки, молила Бога, чтобы он не забрал ее детей, чтобы почтальон прошел мимо, и чтобы эта проклятая война скорее кончилась.

В дверь тихонько постучали и, не дожидаясь ответа, в комнату вошел Петрович, председатель горисполкома.

– Я не помешал? – вежливо спросил он, давая всем своим озабоченным видом понять, что даже если он и помешал, то всё равно не уйдет.

– Нет, что ты, Петрович, садись к столу. Ромка, подвинься!

– Спасибо, я коротко. Немцы наступают. Есть опасность, что скоро они будут здесь. Короче, готовьтесь в случае чего к эвакуации. Евреев они точно не пожалеют, – Петрович почесал затылок. – Ты, Иосиф, обговори всю эту информацию со своими родными. На всякий случай. Сам понимаешь.

– А вы-то, Петрович, собираетесь отсюда? – оставив на некоторое время мысли о Белке, спросил Шлёма.

– Семья моя уедет, а я останусь. Приказ нам такой пришел, коммунистам. Остаться на месте и партизанить, чтобы в тылу давать немцам «прикурить».

– Вот здорово! – совсем уж, кажется, забыв о Белке, воскликнул Шлёма.

После ухода Петровича в доме воцарилось молчание. «И чего людям не живется? Столько забот в жизни. Вот детей надо на ноги поставить. Внуков понянчить. И чего этим немцам неймется?» – вздохнув, промолвила молчавшая до сих пор Нихама. Ее речь, произнесенная на идиш, после разговоров на русском языке с председателем горисполкома, подействовала, как холодная вода в жаркий день. Так уж было принято, что все в доме разговаривали друг с другом на идиш. Если же появлялся кто-то, кто не понимает, будь это русский, белорус или даже еврей, то сразу же начинали говорить по-русски. Уважать гостя – закон. «Да какие же они люди, эти немцы, Нихама? Ты знаешь, что они делают? Они людей убивают. Ты знаешь, что они против евреев учинили? Они же мародеры. Люююди!» – передразнил свою жену Иосиф. Всем своим сердцем он чувствовал приближение беды. В воздухе пахло войной, и в маленьком белорусском городке, который находился на не таком уж и далеком расстоянии от линии фронта, это особенно чувствовалось. «Пойду поговорю с Ароном», – промолвил тихо Иосиф и вышел из дома. Нихама выскочила вслед, передав ему сверток с пирожками.

Арон, младший брат Иосифа, живший через пару домов, был очень далек от политики. Газет он не читал, сводки слушать не ходил. Да и зачем? Самое ужасное, что могло случиться, уже произошло.

Его жена Броня, перенесшая инсульт, сидела на кровати, ожидая, когда ей помогут подойти к столу. Двое детишек – мальчик восьми лет и шестилетняя девочка – крутились около отца, стараясь привлечь его внимание. Потерянный и измученный Арон стоял посреди комнаты, не зная, за что взяться. Так долго он ждал этого счастья – иметь детей. Два предыдущих раза были несчастливыми и горькими. Дважды рождались у Брони мертвые дети. Уже немолодой, но высокий и крепкий Арон не успел насладиться своим долгожданным отцовством, как случилась беда с Броней.

В дом вошел Иосиф. «Дядя Йося, дядя Йося!» – радостно закричали дети и накинулись на дядю, успевая осыпать поцелуями его лицо и одновременно разворачивать сверток с едой. Запихнув за щеки по пирожку и успокоившись, они пошли играть во двор.

– Чего ты детей к нам кушать не отпускаешь? Что, у нас для них еды не найдется? Или ты хочешь, чтобы я к тебе так и ходил три раза в день со свертками? Чего ты стоишь, как воды в рот набрал? – Иосиф пользовался положением старшего брата и разговаривал с Ароном тоном, не допускающим возражений.

– У нас был Петрович, – тихо, стараясь четко произнести каждое слово, сказала Броня. Ее нестарый организм брал свое, и она, три недели назад еще неподвижно лежавшая в кровати, теперь медленно двигалась в направлении стола. Большая заслуга в этой победе жизни принадлежала Нихаме, почти все дни проводившей у постели больной и разрывавшейся между двумя домами.

– Что ты думаешь по этому поводу? – спросил Иосиф брата, не вдаваясь в повторение всего, что говорил Петрович.

– Я… мы, – поправил себя Арон, – никуда не уедем. Здесь наш дом! Здесь наша родина! Мы остаемся.

– Ты пойми, дурень, что у тебя больная жена, дети. Надо собираться. Немцы вас не оставят в живых. Ты знаешь, что они вытворяют с евреями? Вам нельзя здесь оставаться.

– Я повторяю: я остаюсь! Не трогай и не береди мою душу. Ничего они с нами не сделают. Это – культурная нация. Что мы им плохого сделали? Мы тихо себе живем, никого не трогаем. Ну подумай сам, куда я подамся с больной Броней и малышами? Опять счастья искать по свету, как наши предки? Они в Первую мировую нас не трогали. И сейчас не тронут.

– Поедешь с нами. Мы тебя не оставим. Культурная нация… Ну ты насмешил. И чего же эта культурная нация свои известные на весь мир книги сжигает, строит концлагеря и объявляет всех не немцев нелюдями и, в первую очередь, нас, евреев?

– Всё, закончили. Я не боюсь ничего и никого. Мы остаемся здесь. Вот увидишь, нас никто не тронет. Мы люди бедные. Что с нас взять? Наша смерть никому радости не доставит. И больше не надо на эту тему. Хватит мотаться по свету. Здесь мое пристанище.

Арон говорил тихо, но решительно. Иосиф понял, что это – твердое решение и бесполезно ему противостоять, однако, совершил еще одну попытку уговорить брата:

– Ну хорошо, ты решил остаться, но хотя бы Броню и детей пусти с нами!

– Иосиф, кончай! – голос Брони прозвучал неожиданно решительно и громко. – Это решение моего мужа я поддерживаю. Я с детьми никуда не поеду. Здесь наш дом, здесь могилы наших родителей и наших детей. И больше не будем на эту тему.

– Если бы евреи всегда оставались там, где могилы их родителей, то евреев на свете больше бы не осталось! – попробовал добиться своего Иосиф, но, видя неприятие и отчуждение в глазах брата и его жены, ретировался, извинился за свой приход и вышел вон.

Ночью все проснулись от послышавшихся где-то вдалеке раскатов грома. Накаленный июльский воздух был душен, но дождем и не пахло. Взрывы снарядов, так похожие на раскаты грома, слышались громче и громче. «О боже, они совсем рядом!» – панически закричала Нихама. Весь этот мир, полный надежд и радостей, рушился на куски у самых ее ног.

Семья молча села к столу. Отец Иосиф прочитал молитву и произнес: «Дети, мы должны покинуть наш дом. Ради спасения наших жизней. Приготовьте документы и теплую одежду, утром пойдем на станцию. Поедем в Москву, к Сонечке. До Москвы немцы не доползут, кишка тонка».

Все, кроме Шлёмы, одобрительно кивнули. Шлёма же, схватив отца за рукав, стараясь вложить в свои слова как можно больше убедительности, произнес: «Отец, пожалуйста, разреши мне остаться. Я буду вместе с Петровичем. Он за мной присмотрит. Я уже взрослый, мне шестнадцать с половиной. Только не говори нет. Если ты скажешь мне нет, я все-равно убегу». Нихама зарыдала, представив, как они оставят здесь своего Шлёмочку. Иосиф молчал. В его семье было принято уважать решение каждого, и, хотя ему было горько и больно соглашаться, он кивнул. «Только отец, – продолжал Шлёма, – прошу тебя, возьми Белку и ее родителей с собой. Я не хочу ее потерять».

Иосиф, всеми силами сдерживающий рыдания в своей душе, подошел к Нихаме и крепко сдавил ей ладонь, давая тем самым понять, как ему тяжело.

Война надвинулась черной тучей на их счастливую и спокойную жизнь и взбудоражила души его сыновей. Мальчики, еще не видевшие крови и не пережившие еще смертей близких и любимых, просто-таки рвались в бой. Давали знать о себе юность, упрямство и тяга к приключениям. Никто из них не представлял, какой тяжкий путь предстоит пройти каждому. Только рассудительный и уже остепенившийся Зяма понимал, что идет не просто повоевать и подраться – он идет защищать свою жену и своего еще нерожденного ребенка от нелюдей, которые посягают на его, Зямин, маленький белорусский городок, на его тихих и мирных жителей, живших друг с другом в дружбе и взаимопонимании невзирая на национальности, на весь этот мир счастья и любви, который он, Зяма, кирпичик к кирпичику строил день за днем. Он, Зяма, идет защищать свой еврейский народ, который имеет право на существование на этой Земле, хотят того фашисты или нет.

Прощание было мучительным. Женщины, дети и старики маленького городка, таща свои пожитки в узелках, узлах и чемоданах, шли в направлении к железнодорожной станции. Там их ждал товарный состав, пустой внутри, без лавок и полок, как это было бы в обычном пассажирском поезде. Да и где взяться такому поезду здесь, на маленькой станции?

– Товарищи! Поторапливайтесь! Но без паники. Без паники. Все поместятся. Не переживайте, через несколько дней всё будет в порядке. Мы немцев далеко не пустим. Может, даже в наш город не пустим. Ну, трогай! – дал команду Петрович и поезд тронулся, увозя с собой стариков, женщин и детей неизвестно куда, но подальше от смерти.

Практически всё боеспособное мужское население осталось в городе в распоряжении Петровича и армейского комиссара, присланного в помощь. Шлёма, вцепившись в рукав Петровича, глазами, полными слез, следил за уходящим поездом, увозящим самых дорогих и любимых, кто у него был: родителей, брата и… Белку.

Поезд держал направление на Воронеж, где был областной эвакуационный пункт. В Москву и Ленинград ехать запрещалось, и семью Иосифа отправили за Урал. В душном и полном людьми вагоне у Цили начались схватки и на свет появился маленький Зямочкин сын – Сашенька.

Уже в небольшом уральском городке Иосифа и Нихаму нашли письма от Сонечки о том, что ее муж геройски погиб под Сталинградом, и от армейского управления о том, что Зелик пропал без вести. Все долгие ночи взывала Нихама к Богу, чтобы Зелик был жив, чтобы он нашелся. Всеми вечерами молился Иосиф за жизни своих детей. И Бог, такой горячо любимый и веруемый, услышал молитвы этих измученных старых людей. Спустя полтора года после начала войны постучался в их ворота худой солдат, стоявший на единственной ноге и опиравшийся на костыль. «Зелик!!! – что было мочи закричала Нихама. – Живой!»

Тяжело было слушать историю, которую пережил Зелик. Попал он в штрафной батальон, или, как его называли, «батальон смертников». Батальон составляли бывшие заключенные и люди, имевшие плохую репутацию. Они должны были быть на самой передовой, буквально преграждая своими телами путь немцам и давая советской армии возможность собраться силами. Шел бой. Советская армия отступала. Зелика и еще двух оставшихся в живых штрафников оставили в поле прикрывать отход советских войск. Чтобы солдаты не убежали и не оставили позиций, пулеметы приковали тяжелой металлической цепью к их ногам. Советские войска скрылись из виду, на горизонте показались немцы. И в широком поле из окопов их встретила пулеметная очередь трех бойцов. Бой был не на жизнь, а на смерть. Два Зеликиных товарища погибли и он, с трудом передвигаясь, таща за собой пулемет, стал стрелять поочередно то из левого, то из правого пулемета, чтобы немцы не подумали, что он остался один. Дело шло к вечеру. Боясь наступать в темноте и нападения партизан, которые могли быть в видневшемся за полем лесу, немцы отступили, чтобы переночевать в близлежащей деревне и с утра пойти в наступление. Зелик, оставшись на поле совсем один, решил двигаться в направлении леса. Путь, который налегке он прошел бы за пятнадцать минут, он смог преодолеть лишь к полуночи. Он полз, таща за собой прикованный к ноге пулемет. Цепь содрала кожу, а невыносимая боль в коленном суставе, казалось, разорвет его сердце. На рассвете его нашли партизаны. Он лежал без сознания в луже крови. Разведывательным самолетом его отправили в госпиталь на Большую Землю. Ногу спасти не удалось.