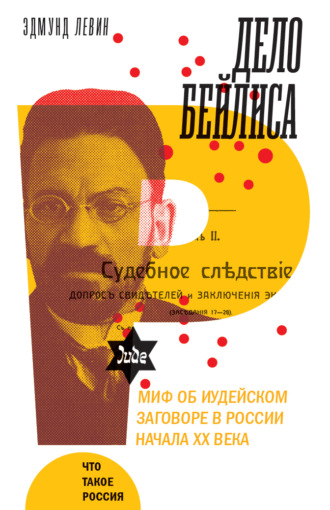

Дело Бейлиса и миф об иудейском заговоре в России начала XX века

В отчете перечислялись многочисленные повреждения, нанесенные Андрею:

А. Наружный осмотр. <…>

Повреждения. После того, как волосы на голове были острижены у самой кожи, на мягких покровах головы, по очистке их от приставших глины и кровяных сгустков, на средине темени обнаружено 4 ранения кожи щелевидной формы длиной от 7 до 3‐х мил., такого же характера щелевидное отверстие длиной 4 мил. имеется на коже левого виска, весь правый висок покрыт точечными уколами, каковых имеется 14, уколы эти по наружному краю расположены в одиночку, а по внутреннему они расположены правильными рядами… На правой стороне шеи по сторонам кивательной мышцы имеется 4 щелевидных ранения длиной около полсант. каждое, такое же ранение имеется под левой стороной нижней челюсти и два таких же ранения имеются в области кадыка и 2 укола на левой щеке.

На левой стороне груди между соском и подреберьем имеется 7 уколов <…> 8 уколов имеется на середине мечевидного отростка. На правом боку по подмышечной линии имеется 5 уколов <…> На правой стороне спины по лопаточной линии между подреберьем и тазом имеется 4 укола…

А. М. Карпинский, местный судебно-медицинский эксперт, обнаружил на теле в общей сложности пятьдесят ран. По итогам второй экспертизы было определено, что ран было сорок семь, и именно такая цифра фигурирует в официальных данных; отмечалось, что на правом виске не четырнадцать, а тринадцать ранений. По общему мнению экспертов, уже первые раны – головы и шеи – были смертельными. Сопоставив отверстия в ткани с ранами на голове мальчика, эксперты впоследствии установили, что Андрей слегка сдвинул фуражку на затылок и по-мальчишески заломил ее налево – в этом положении она находилась при первых ударах, пробивших череп сверху, из‐за чего фрагменты костей попали в черепную коробку: острие шила проткнуло твердую мозговую оболочку и проникло в ее синусы, по которым от мозга отводится кровь. Затем последовали ранения в шею, вызвавшие обильное кровотечение. Хотя удары в голову и в шею в конце концов привели бы к смертельному исходу, мальчик умер не сразу. Смерть наступила лишь через двадцать-тридцать минут, от ранений в сердце. В одном месте убийца так глубоко и с такой силой вонзил орудие в сердце, что рукоятка оставила отпечаток на коже.

В Киеве и в Петербурге, столице империи, угроза погрома тревожила государственных чиновников не меньше, чем киевских евреев. Хотя ход судебного разбирательства в следующие два с половиной года не дает особых оснований говорить о симпатии властей к евреям, высшие царские чиновники впервые всерьез задумались, как предотвратить насилие по отношению к ним. Ими двигало отнюдь не сострадание. Главной задачей режима было сохранение общественного порядка. Все это время, вплоть до окончания процесса, власти следили за тем, как бы суд не спровоцировал волнения в русском обществе в эту крайне неспокойную пору.

Уже через несколько дней после обнаружения тела в Петербурге обратили внимание на убийство и обеспокоились возможными погромами и беспорядками. К 27 марта, дню похорон Андрея, копии отчетов о расследовании лежали на столе министра юстиции И. Г. Щегловитова. Первого апреля Министерство внутренних дел поручило киевскому губернатору держать товарища (заместителя) министра П. Г. Курлова в курсе событий.

Трудно было найти более одиозную фигуру, чем генерал Курлов, совмещавший должности товарища министра, начальника корпуса жандармов и директора Департамента полиции. В 1905 году, во время еврейских погромов, Курлов занимал пост минского губернатора. Он жестоко подавлял выступления несогласных с правительственным курсом и не преследовал мародеров.

Тринадцатого апреля киевский губернатор А. Ф. Гирс телеграфировал генералу Курлову, предупреждая о возможных погромах. Помимо прочего, Гирс сообщал, что 17 апреля праворадикалы планировали отслужить публичную панихиду по убитому мальчику.

Власти погромов не хотели. Но как им помешать? Какими действиями можно было удержать головорезов? Предпримет ли Курлов меры для защиты еврейского населения? Или позволит вершить самосуд, как это сделал в Минске шестью годами ранее, когда более сотни евреев были убиты, около пятисот ранены, а его люди открыли огонь по большой группе евреев-демонстрантов?

На телеграмму Гирса генерал Курлов ответил четко и недвусмысленно:

Поддержанию порядка должны быть приняты самые решительные меры, ибо погром ни в каком случае допущен быть не может.

Получив ответ Курлова, местные власти запретили проводить публичную панихиду. Однако, несмотря на запрет, 17 апреля у могилы Андрея собралась толпа из примерно полутораста рьяных членов Союза русского народа. Тем не менее все прошло мирно: когда служивший панихиду священник намекнул, что к убийству причастны евреи, стоявший рядом городовой предупредил его, что «такие речи разжигают лишь страсти». И толпа разошлась без происшествий.

Тем временем Павловича и других задержанных «орлят» отпустили «за неимением улик». Особо из них выделялся девятнадцатилетний Владимир Голубев, студент Киевского университета, секретарь молодежной организации «Двуглавый орел» и сын профессора Киевской духовной академии. Фанатично искренний в своих антисемитских убеждениях, он был человеком принципа, историк Сергей Степанов называет его «идеалистом-черносотенцем». Однажды, узнав, что железной дорогой владеют в основном евреи, он отказался покупать билет на поезд и демонстративно прошагал пешком вдоль рельсов несколько десятков верст. Поиски убийцы Андрея Ющинского стали его навязчивой идеей, и он начал свое независимое расследование, не сомневаясь, что убийца мальчика – еврей. Он даже провел одну ночь в пещере, где найдено было тело. Враги Голубева утверждали, что он сделал это на спор, но не исключено, что он рассчитывал узнать что-то о преступлении с помощью мистических откровений.

Усилия принесли плоды. «Студент Голубев», как его неизменно называли, стал новым воплощением архетипа, существовавшего уже восемь столетий: упрямого христианина, видящего в нераскрытом убийстве чудовищный еврейский заговор.

Голубев пошел по стопам валлийского монаха Томаса Монмутского, жившего в XII веке, который примерно в 1149 году взялся расследовать убийство Уильяма из Норвича, двенадцатилетнего подмастерья скорняка, найденного мертвым пятью годами ранее, в 1144 году, за день до Пасхи. Именно Томас Монмутский положил начало средневековому мифу о еврейских ритуальных убийствах: в 1150 году он закончил работу над первой частью «Жития и чудес святого Уильяма Норвичского» (The Life and Miracles of St. William of Norwich), в котором и изложил легенду о ритуальном убийстве как атрибуте еврейской Пасхи, оставившую глубокий след в сознании западного человека.

Самым клеветническим и зловещим элементом таких историй оказалась фигура еврея-отступника, публично рассказавшего о тайном ритуале своего народа, основанном на иудейском законе. Томас якобы узнал от крещеного еврея, монаха по имени Теобальд, что испанские евреи ежегодно собираются во французском городе Нарбоне (одном из важнейших центров еврейской учености с большой долей еврейского населения), чтобы подготовиться к ежегодному жертвоприношению, предписанному древними текстами.

Теобальд поведал Томасу, что, по убеждению евреев, без пролития христианской крови им не обрести свободы и они не смогут вернуться в землю отцов. Поэтому «ради осмеяния и поругания Христа» они должны приносить в жертву христианина. Еврейские старейшины, собирающиеся в Нарбоне, бросают жребий, выбирая между всеми странами мира, где живут евреи; в 1144 году жребий выпал на Норвич, и синагоги Англии дали согласие на то, чтобы именно в этом городе свершилось задуманное. Так Томасу удалось обеспечить Уильяму славу мученика, убитого иудеями. Миф о ритуальных убийствах распространился по Англии и даже увековечен в ее культуре, как показывает «Рассказ аббатисы» Джеффри Чосера, повествующий о мученичестве набожного семилетнего мальчика-христианина:

Его схватил, скрутил на месте прямо,И, горло перерезав, бросил в яму.<…>Ведь к небу вопиет такая кровь…В чистом виде обвинение в ритуальном убийстве прозвучало в 1235 году в немецком городе Фульде. В тот год на Рождество, когда мельник с женой были в церкви, у них сгорела мельница, а с нею пятеро сыновей. Жители Фульды обвинили иудеев в том, что, прежде чем устроить пожар, они умертвили детей, перелив их кровь в специальные восковые сосуды для некоего обряда или снадобья. Двадцать восьмого декабря 1235 года тридцать четыре иудея из Фульды были убиты – по одним свидетельствам, разъяренными горожанами, по другим – крестоносцами, – став первыми известными нам жертвами обвинений в ритуальном убийстве. Кто пустил лживые слухи об использовании евреями человеческой крови в ритуальных целях, неизвестно. Возможно, тут дело в распаленном воображении жителей Фульды, а может быть, местные жители услышали эту клевету от проходивших через город в 1235 году крестоносцев.

Правители европейских стран быстро осознали, какую опасность для государства таит в себе новый миф. Фридрих II, император Священной Римской империи, попытался искоренить легенду, разжигавшую ненависть к иудеям, и утихомирить разгневанных; за помощью он обратился к крещеным евреям, но с противоположной, чем у Томаса Монмутского, целью. В 1236 году, через несколько месяцев после резни в Фульде, император созвал со всей Европы евреев, перешедших из иудейской веры в христианскую. Ни в одном священном иудейском тексте они не обнаружили «жажды человеческой крови». Опираясь на их суждение, Фридрих объявил фульдских иудеев оправданными и запретил своим подданным впредь выступать с такими обвинениями. За императорским эдиктом последовала булла папы Иннокентия IV, в которой обвинения в ритуальных убийствах были названы лживыми. Однако с того момента, как этот вымысел поселился в сознании людей, остановить его распространение не мог никто, даже наместник Христа на земле, при всей его предполагаемой непогрешимости.

Голубев не ведал о своем предшественнике Томасе Монмутском, но, по всей видимости, был знаком с псевдонаучной антисемитской литературой, ходившей по России, а значит, и с историей пяти умерщвленных в Фульде братьев, а также Андреаса Окснера, убитого в 1462 году, и Симона Трентского, убитого в 1475 году мальчика, случай которого закрепил основные черты обвинений в ритуальных убийствах и утвердил мотив христианской крови, якобы используемой евреями для приготовления мацы на иудейскую Пасху. Голубев, разумеется, слышал и о скандальных случаях последних тридцати лет – почти все они произошли на Западе.

Утверждение о ритуальных мотивах убийства Андрея Ющинского вскоре заставит Запад осудить царизм за то, что тот скатывается к средневековым предрассудкам и жажде мести. Однако в пылу негодования многие на Западе забыли, что в самых «цивилизованных» частях Европы незадолго до того наблюдался мощнейший за последние триста лет всплеск обвинений иудеев в ритуальных убийствах. По достоверным подсчетам, за 1891–1900 годы в Европе было зафиксировано 79 случаев такого рода, когда обвинения в ритуальном убийстве дошли до властей и широко распространились среди населения. Из них всего пять инцидентов произошли на территории Российской империи. Больше всего таких случаев было в Австро-Венгрии (тридцать шесть) и Германии (пятнадцать). Причем лишь в единичных случаях эти дела рассматривались в суде. В 1879 году в Кутаиси девять иудеев были обвинены в убийстве шестилетней девочки. В 1882 году в Венгрии прогремело Тисаэсларское дело: сторожа синагоги обвинили в убийстве четырнадцатилетней девочки-служанки. В 1891 году в Ксантене (Пруссия) мясник-еврей был обвинен в убийстве пятилетнего мальчика, найденного с перерезанным от уха до уха горлом. В 1899 году в Польне (Богемия) двадцатидвухлетнего подмастерья сапожника судили по обвинению в убийстве девятнадцатилетней швеи. В 1900 году в Конице (Пруссия) еврейского мясника и скорняка обвинили в убийстве и расчленении восемнадцатилетнего гимназиста.

За исключением процесса в Польне, который привел к двоякому результату (обвиняемого осудили, но государство официально опровергло утверждение о ритуальных мотивах), остальные процессы закончились оправданием подозреваемых. При этом в XVIII–XIX веках ни в одной европейской стране правительство не поддерживало «ритуальных» обвинений.

Власти стремились удержать не в меру прыткого «студента Голубева» от подстрекательства к насилию. Они вырвали у него обещание, что по крайней мере до конца лета он не предпримет никаких действий, которые спровоцировали бы агрессию в отношении евреев. Помощник начальника Киевского охранного отделения в середине апреля докладывал начальству:

…У нас все благополучно. Голубев поутих. Решили они отложить свое выступление до отъезда государя из Киева [в августе царь планировал посетить город. – Э. Л.]. <…> …Бить жидов… отложили до осени.

Но хотя Голубев и «поутих», киевские евреи (а также правительство) ощущали, что угроза погрома не отступила.

Министр юстиции И. Г. Щегловитов обсуждал этот вопрос и с премьер-министром П. А. Столыпиным, и с царем. Восемнадцатого апреля он отправил в Киев телеграмму, передав дело под личный надзор Г. Г. Чаплинского, прокурора Киевской судебной палаты. Щегловитов обязал Чаплинского регулярно и подробно доносить ему о ходе следствия.

В тот же день правые депутаты Госдумы тайно собрались обсудить резолюцию, требующую от правительства признать убийство Ющинского ритуальным.

Суббота, 23 апреля, ознаменовалась первыми серьезными насильственными действиями в отношении евреев. На левом берегу Днепра в Никольской Слободке, значительную часть населения которой составляли евреи и в которой жил Андрей, головорезы «Черной сотни» начали нападать на евреев на улицах. В Киеве стало неспокойно. Киевских евреев – по крайней мере «тех, кто интересуется чем-то, кроме сахара и биржевых операций», как съязвил журналист газеты «Хайнт», – охватил страх ожидания погрома. Насмешка была направлена в адрес еврейских завсегдатаев Киевской биржи, занятых покупкой и продажей «сахарных» акций.

Двадцать девятого апреля праворадикалы огласили в Думе свою резолюцию, обвинив киевские власти в том, что те мешают расследовать убийство Ющинского. Власти, говорилось в резолюции, теряют время, идя по ложному следу, терзают бедную мать мальчика, закрывая глаза на «преступную секту иудеев, употребляющую для некоторых религиозных обрядов своих христианскую кровь». По меркам черносотенцев, документ получился весьма сдержанным. Н. Е. Марков, лидер черносотенцев, взошел на трибуну, чтобы озвучить требования своих сторонников. Огромного роста, темноволосый, курчавый, он, как говорили, походил на Петра Первого, за что его прозвали Медным Всадником. Взгляды Маркова были радикальными даже по сравнению с его правыми единомышленниками: он был одним из немногих, кто поднимал вопрос о выселении евреев из России.

…Надо преследовать всю эту зловредную секту, секту иудейскую, которая <…> собирает детскую кровь в чашки, в чашки собирает кровь, истекающую из зарезанных детей, и рассылает эту кровь по иудеям – лакомиться пасхальным агнцем, – лакомиться пасхой, изготовленной на крови христианских младенцев! —

ораторствовал Марков. Правительство, по его словам, предложило ему и его единомышленникам не тревожиться, поскольку дело ведет опытный следователь, которому помогает весь аппарат судебной палаты, однако судебные органы не оправдали доверия:

В тот день, когда при вашем соучастии, господа левые, русский народ убедится окончательно в том, что… уже нет возможности обличить на суде иудея, режущего русского ребенка и вытачивающего из него кровь, что не помогут ни суды, ни полицейские, ни губернаторы, ни министры, ни высшие законодательные учреждения, – в тот день, господа, будут еврейские погромы. Но не я их накличу, эти погромы, и не Союз русского народа, вы сами создадите погром, и этот погром не будет таким, какие бывали до сих пор, это не будет погром жидовских перин, а всех жидов начисто до последнего перебьют.

В ответ депутат от социал-демократической партии под вызывающие окрики со стороны правых назвал Союз русского народа «бандой убийц и грабителей». Либералы и подавляющее большинство консерваторов раскритиковали подстрекательство к насилию и пропаганду параноидальных средневековых фантазий, позорящих Россию. Резолюция не была принята при ста восьми голосах против и девяноста трех – за. Но небольшой численный отрыв в глазах черносотенцев означал, что с моральной точки зрения они одержали верх.

После выходки Маркова киевские евреи готовились к худшему. «Два самых страшных дня» после дебатов в Думе – суббота, 30 апреля, и воскресенье, 1 мая, – по словам киевского корреспондента «Хайнт», «прошли в необычайном унынии», в еврейских районах «стояла непривычная мертвая тишина». Евреи, располагавшие достаточными средствами, перебирались в гостиницы, где могли ощущать себя в относительной безопасности. Сотни еврейских семей поспешно уезжали из города.

Тройная атака черносотенцев на режим – в прессе, в Думе и на киевских улицах – вызвала серьезное беспокойство высших царских чиновников. Учитывая беспомощность местных следователей, занимавшихся убийством Андрея Ющинского, делом больше нельзя было руководить на расстоянии. Правительство решило взять его под свой непосредственный контроль.

Девятого апреля 1911 года, когда в Думе обсуждали резолюцию правых, А. В. Лядов, представитель Министерства юстиции, сел в поезд, направлявшийся из Петербурга в Киев. Лядов, человек бесцветный и безликий, был вице-директором 1‐го департамента Министерства юстиции и главой 2‐го уголовного отделения. Однако сложные сюжеты зачастую требуют хотя бы одной чисто функциональной фигуры, и за отведенное ему ограниченное время Лядову удалось привести в движение основные механизмы.

Какие именно инструкции дал Лядову его начальник, министр юстиции Щегловитов, неизвестно. Если они и существовали в письменной форме, то утрачены. Но скорее всего, Щегловитов проинструктировал своего подчиненного на словах. Во-первых, Лядов призван был успокоить «студента Голубева», который мог в любую минуту спровоцировать погром. Во-вторых, Лядову надлежало убедиться, что дело ведет человек, обладающий авторитетом: неуклюжего Мищука необходимо было заменить следователем с безупречной репутацией.

На следующий день по приезде Лядов вызвал к себе в гостиницу Голубева вместе с прокурором судебной палаты Чаплинским. Студент-черносотенец был настроен недружелюбно, с Чаплинским он говорить отказался. Однако Лядову удалось его разговорить и объяснить, почему погромы в Киеве крайне нежелательны.

Лядов. …Генерал-губернатор мне говорил, что ожидается государь на открытие памятника Александру II. Если кто-нибудь из ваших сообщников учинит погром и будут беспорядки в Киеве, то этих торжеств вам не видеть, как своих ушей, а вероятно вам и вашему союзу более всего приятно видеть у себя государя.

Голубев. Эта мысль мне не приходила в голову. Я вам обещаю, что еврейского погрома не будет.

При этом Голубев не упомянул, что двумя неделями ранее слышал подобные увещевания в Киевском жандармском управлении. Лядов докладывал министру юстиции:

Опасения погрома и желание во что бы то ни стало не допустить его [со стороны Голубева. – Э. Л.] вызваны, как я успел убедиться, исключительно боязнью, что если в Киеве будут беспорядки, то не состоится в конце августа приезд государя.

Лядов, похоже, использовал приезд царя как предлог, дававший Голубеву возможность отступить, не теряя лица. Позже, когда вновь возникнет угроза погромов, власти, не прибегая ни к каким отговоркам, быстро их предотвратят.

Слухи, сопровождавшие ход следствия, успокоили занимавших заметное положение в обществе киевских евреев. Еврейская пресса сообщала, что благодаря вмешательству Лядова следователи решительно отвергли гипотезу о ритуальном убийстве. Несколькими неделями ранее, когда начала распространяться тревожная молва о готовящихся погромах, видные представители еврейской общины в Киеве собрались, чтобы обсудить свои дальнейшие действия. Они хотели было предложить вознаграждение за поимку убийцы (или убийц) Андрея, но передумали, опасаясь, что это лишь навлечет на них подозрения. К концу апреля, как сообщала газета «Хайнт», еврейские старейшины сошлись на «тактике молчаливого ожидания». Они согласились «терпеливо воздерживаться от любых действий, способных вызвать гнев недоброжелательных группировок».

Их нельзя назвать наивными людьми. Они верили, что на их стороне история и здравый смысл. Несмотря на весь свой антисемитизм – сегрегацию евреев, вынужденных жить внутри черты оседлости, финансирование «Черной сотни», терпимое, если не поощрительное, отношение к прошлым погромам, – царский режим лишь в отдельных случаях пытался использовать обвинение в ритуальных убийствах. В целом прецеденты такого рода производили крайне неоднозначное впечатление. В 1817 году Александр I одобрил циркуляр, запрещавший вменять евреям в вину ритуальные убийства «без всяких улик, по одному предрассудку, что они якобы имеют нужду в христианской крови». Обвинение должно подкрепляться доказательствами.

Если бы где случилось смертоубийство [ребенка] и подозрение падало на евреев, – гласил указ, – то было бы производимо следствие на законном основании… наравне с людьми прочих вероисповеданий, которые уличались бы в преступлении смертоубийства.

Однако в 1823 году он же приказал начать расследование по аналогичному обвинению в белорусском городе Велиже. Разбирательство длилось больше десяти лет, власти арестовали многих видных евреев и даже закрыли синагогу. Лишь в 1835 году Николай I, преемник Александра, прекратил Велижское дело, несмотря на то что, в отличие от брата, полагал, что «между евреями существуют, вероятно, изуверы или раскольники, которые христианскую кровь считают нужною для своих обрядов».

И все же в предшествующее столетие подобные случаи оставались в России редкими. Единственное «ритуальное» дело, закончившееся обвинительным приговором, когда в 1856 году группу солдат-евреев осудили в Саратове за убийство двух мальчиков, особого внимания к себе не привлекло. Слухи о ритуальных убийствах, бродившие в народе, спровоцировали погромы 1903 года в Кишиневе, но государство тогда не выдвинуло никаких обвинений против евреев. Последнее подобное судебное разбирательство относилось к 1900–1902 годам, когда парикмахера-еврея в Вильне Давида Блондеса обвинили в нападении на служанку, хотя и без покушения на убийство. Женщина уверяла, что Блондесу нужна была ее кровь. Вынося ему обвинительный приговор, суд не признал ритуальным характер преступления (раны женщины сводились к нескольким царапинам). Дело обращало на себя внимание робостью, с какой еврейские старейшины защищали от обвинений своих соплеменников. Когда Блондеса осудили, некоторые евреи и даже один из его адвокатов посоветовали ему согласиться с приговором, предусматривавшим несколько месяцев тюремного заключения. Высказывались опасения, что апелляция послужит лишь в пользу отвратительной клеветы на евреев и вызовет волнения среди христианского населения. Однако по настоянию Оскара Грузенберга, самого известного в Российской империи адвоката-еврея, Блондес обжаловал решение суда и был полностью оправдан.

У Лядова и его киевских коллег в руках было лишь одно свидетельство, на основании которого можно было вести следствие в направлении ритуального дела: странное письмо, которое получила Александра. Оно было адресовано «Ющинской, матери убитого ребенка». Анонимный автор утверждал:

Вашего мальчика в день убийства я видел идущим по Лукьяновке с каким-то евреем. Неподалеку церкви Св. Федора к ним присоединился какой-то старый еврей… На меня ужас наводит навязчивая мысль… а вдруг правда, что евреям нужна кровь гоя к празднику пасхи и… мальчик будет их жертвой.

Письмо с почтовым штемпелем от 24 марта было подписано «Христианин». Аналогичное письмо получил и следователь. Однако письма «Христианина» в конечном счете принесли больше пользы защите, чем обвинению: было высказано предположение, что они были написаны по поручению истинных убийц и содержат ключ к разгадке.

Полиция собирала сведения в Слободке и в Лукьяновке, где раньше жила семья Андрея, опрашивая многих жителей и потенциальных свидетелей, которые снова и снова пересказывали одни и те же слухи. Вполне типичен осторожный ответ свидетеля Толкачева: «На базаре у нас говорят разное, сначала говорили, будто убила его мать, затем говорили, будто убили Андрюшу жиды, а теперь я даже не знаю, что говорят».

Одной из последних, кого полиция допросила на начальной стадии расследования, была Вера Чеберяк, охотно подхватившая злые сплетни. Она и ее шайка находились на тот момент под следствием по обвинению в крупных кражах, в том числе револьверов на сумму в тысячу рублей. Однако следователи видели в Чеберяк в первую очередь женщину, которая вместе с сыном помогла опознать тело Андрея, они не считали нужным связывать ее преступную деятельность с убийством мальчика. Возможно, они изменили бы свое мнение, если бы знали, что Чеберяк утаила важные сведения: в то утро ее сын Женя отправился играть вместе с Андрюшей. Если бы это обстоятельство открылось, стало бы ясно, что убитого мальчика в последний раз видели живым буквально в нескольких десятках метров от ее дома. Чеберяк не сообщила полиции ничего примечательного, но дала понять, что у нее нет сомнений относительно того, кто убил Андрея. Рассказав о прокламациях, распространявшихся на похоронах, Чеберяк добавила: «Мне и самой теперь кажется, что, вероятно, убили Андрюшу евреи». При этом она признала, что никакими доказательствами не располагает.