Темная энергия разума

Как эта теория объясняет феномены вроде сна, комы и измененных состояний сознания?

Информационная теория сознания рассматривает измененные состояния сознания как следствие изменений в обработке и интеграции информации в мозге. В обычном бодрствующем состоянии сознание характеризуется высокой степенью связности и синхронизации между различными областями мозга, что позволяет формировать целостное восприятие реальности. Однако в состояниях, таких как сон, кома или влияние психоактивных веществ, эта интеграция нарушается или изменяется.

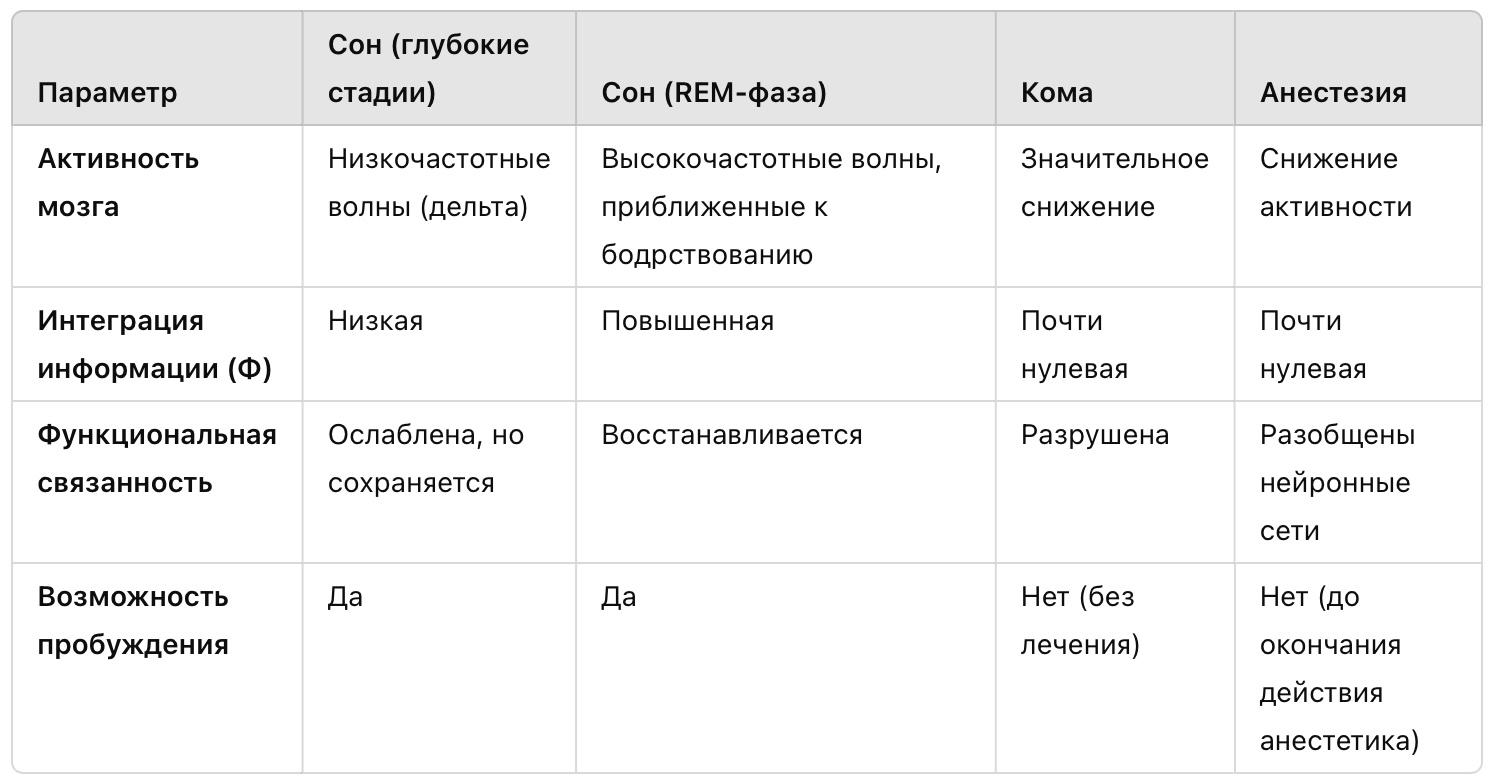

Во время глубокого сна (так называемые стадии NREM 3–4) активность мозга меняется кардинально. В бодрствующем состоянии информация в мозге обрабатывается в сложных сетях, включающих многочисленные взаимосвязанные области, что позволяет формировать целостное и осмысленное восприятие мира. Однако во время глубокого сна этот механизм претерпевает значительные изменения.

Исследования показывают, что в фазе глубокого сна доминируют медленные волны (дельта-волны, 0,5–4 Гц), возникающие в коре головного мозга. Эти волны отражают синхронизированную активность нейронов, которые на короткое время переключаются между фазами активности и неактивности. Это состояние известно как «медленная осцилляция», при котором группы нейронов переходят в так называемое состояние «отключки» (down-state), когда они практически не передают информацию, а затем снова активируются (up-state). В результате мозг теряет способность к глобальной интеграции информации, а его функциональная связанность резко снижается. Именно поэтому во время глубокого сна сознание практически угасает – мозг утрачивает способность создавать целостную картину реальности.

С точки зрения теории интегрированной информации (IIT) это означает резкое снижение показателя Φ (Фи), который характеризует уровень интеграции информации в системе. В бодрствующем состоянии мозг демонстрирует высокий уровень Φ, так как информация циркулирует между различными отделами, создавая осознанное переживание. В глубоком сне же связи между областями коры ослабевают, и показатель Φ уменьшается, приближаясь к нулю, что и приводит к потере осознания.

Однако ситуация меняется в фазе быстрого сна (REM-фаза), во время которой наблюдаются яркие сновидения. Здесь картина нейронной активности становится более сложной:

– Волны становятся более высокочастотными, приближаясь к тем, что наблюдаются в бодрствующем состоянии.

– Восстанавливается взаимодействие между различными областями мозга, особенно в зрительной коре, лимбической системе и ассоциативных зонах.

– Активность префронтальной коры остается подавленной, что объясняет иррациональность и нелогичность сновидений.

С точки зрения информационной теории сознания это означает повышение интеграции информации. Хотя структура обработки данных в мозге REM-фазы отличается от бодрствования (например, подавляется критическое мышление), тем не менее, общий уровень Φ возрастает, позволяя мозгу генерировать осмысленные образы и переживания, которые мы воспринимаем как сновидения.

Теория интегрированной информации объясняет изменения сознания во сне через динамику интеграции информации. В глубоком сне эта интеграция снижается, что ведет к потере осознания, а в REM-фазе она восстанавливается, приближаясь к состоянию бодрствования, что делает возможными сложные когнитивные процессы, такие как сновидения.

Кома и состояние, вызванное общей анестезией, представляют собой радикальные нарушения сознания, при которых интеграция информации в мозге практически прекращается. В отличие от сна, где возможны переходы между фазами и пробуждение, при коме или глубоком наркозе нейронные связи теряют способность к глобальной координации, что ведет к полной утрате субъективного опыта.

Кома возникает в результате серьезного повреждения мозга, например, при черепно-мозговой травме, инсульте или гипоксии. В этом состоянии мозг не просто переходит в фазу низкой активности, как во время сна, а утрачивает способность к глобальному распространению информации. Исследования показывают, что при коме:

– Нарушается работа таламуса, который играет ключевую роль в передаче сенсорной информации к коре головного мозга. Это приводит к тому, что кора перестает получать и обрабатывать сигналы, необходимые для формирования осознанного восприятия.

– Ослабляется связь между различными отделами коры, особенно между лобными и теменными долями, которые участвуют в высших когнитивных процессах. В бодрствующем состоянии эти регионы активно взаимодействуют, формируя целостную картину мира. В коме же их работа становится разрозненной, а интеграция информации резко снижается.

– Снижена активность в «сети пассивного режима работы мозга» (DMN, Default Mode Network), которая отвечает за саморефлексию и осознание себя.

С точки зрения теории интегрированной информации (IIT), это приводит к резкому падению показателя Φ (Фи) – главного критерия уровня сознания. В коматозном состоянии мозг функционирует в сильно фрагментированном режиме, где информация циркулирует внутри отдельных нейронных групп, но не связывается в единую осознанную систему. Это делает невозможным существование субъективного опыта.

Общая анестезия используется для временного выключения сознания во время хирургических операций. В отличие от естественного сна, анестезия приводит к более глубокой и устойчивой потере осознанности. Этот эффект достигается за счет воздействия анестетиков на специфические нейромедиаторные системы мозга:

– Подавление активности таламуса и коры. Как и в коме, нарушается передача информации между таламусом и корой, что препятствует формированию осознанного восприятия.

– Разобщение нейронных сетей. В нормальном состоянии кора взаимодействует по сложным паттернам, поддерживая поток информации. Анестетики блокируют эту координацию, приводя к функциональному разобщению различных областей мозга.

– Угнетение работы восходящей ретикулярной активирующей системы (ARAS), которая отвечает за поддержание бодрствования. Это препятствует переходу мозга в активное состояние, что делает пробуждение невозможным, пока действие анестетиков не ослабеет.

При глубокой анестезии показатель Φ также падает практически до нуля, что означает прекращение интеграции информации в мозге. Однако ключевое отличие от комы в том, что после прекращения действия анестезии мозг способен полностью восстановить свою нормальную функциональность, тогда как при коме этот процесс может быть необратимым.

Сравнение сна, комы и анестезии

Кома и анестезия демонстрируют наиболее радикальные нарушения сознания, при которых нейронные связи теряют способность к координации, а интеграция информации прекращается. В отличие от сна, где восстановление сознания происходит естественным образом, в коме этот процесс может оказаться необратимым, а в случае анестезии сознание возвращается лишь после прекращения воздействия препарата.

Изменённые состояния сознания (ИСС) включают широкий спектр переживаний, при которых восприятие реальности, когнитивные процессы и самоосознание меняются. С точки зрения информационной теории сознания (IIT) эти изменения связаны с перестройкой нейронных связей и динамическими изменениями в интеграции информации внутри мозга. Рассмотрим подробнее, как это проявляется в медитации и воздействии психоактивных веществ.

Медитация – это практика, которая изменяет паттерны нейронной активности и способствует усилению одних связей и подавлению других. В зависимости от типа медитации могут происходить разные изменения в интеграции информации:

– Фокусированная медитация (concentration meditation). При таких практиках, как концентрация на дыхании или мантре, активизируется префронтальная кора и снижается активность задней поясной коры, что ведёт к подавлению внутреннего диалога и улучшению контроля внимания.

– Открытое осознавание (open monitoring meditation). В этом состоянии активизируются сети, ответственные за восприятие, но при этом ослабляется «сеть пассивного режима работы мозга» (DMN, Default Mode Network), связанная с саморефлексией. Это объясняет ощущение «расширенного» сознания, когда внимание рассредоточено, а чувство «Я» становится менее выраженным.

– Глубокая медитация и состояние потока. В таких состояниях происходит увеличение синхронизации между корой и таламусом, что позволяет поддерживать длительную концентрацию, а также усиливается активность передней поясной коры, связанной с переживанием спокойствия и «временной утратой эго».

Исследования показывают, что у опытных медитаторов повышается степень интеграции информации в определённых областях мозга, что позволяет сохранять осознанность даже в очень расслабленном состоянии. Однако подавление работы сети DMN делает восприятие менее «я-центрированным», что объясняет феномены «растворения эго» и ощущения глубокой связанности с миром.

Психоактивные вещества, такие как ЛСД, псилоцибин, DMT, вызывают резкие перестройки нейронных связей и изменяют обработку информации в мозге, что приводит к необычным восприятиям, нарушению чувства «Я» и другим феноменам.

Основные механизмы действия психоделиков:

1. Усиление функциональных связей между областями мозга

В обычном состоянии мозг организован по принципу модульности: различные зоны выполняют специализированные функции (например, зрительная кора обрабатывает зрительную информацию, слуховая – звуки и т. д.). Под воздействием психоделиков происходит временное разрушение этой структуры: возникают новые связи между областями, которые обычно не взаимодействуют напрямую. Это объясняет синестезию – феномен, при котором человек «слышит» цвета или «видит» звуки.

2. Ослабление сети пассивного режима работы мозга (DMN)

DMN отвечает за саморефлексию и чувство «Я». Под влиянием психоделиков её активность резко падает, что приводит к эффекту «размывания границ личности», чувству слияния с окружающим миром или потере ощущения своего тела. Исследования с использованием фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) показывают, что снижение активности DMN коррелирует с глубиной мистических переживаний.

3. Возмущение временной структуры сознания

В обычном состоянии мозг организует восприятие времени таким образом, чтобы создавать целостное и последовательное осознание реальности. Под влиянием психоделиков временная интеграция нарушается: одни участки мозга ускоряют обработку информации, другие – замедляют. Это приводит к ощущению «растяжения времени» или его полной утрате.

С точки зрения информационной теории сознания, психоделики увеличивают глобальную интеграцию информации, но делают её более хаотичной. Это объясняет, почему человек может ощущать «расширенное» сознание, но при этом его мышление становится нелогичным и фрагментарным.

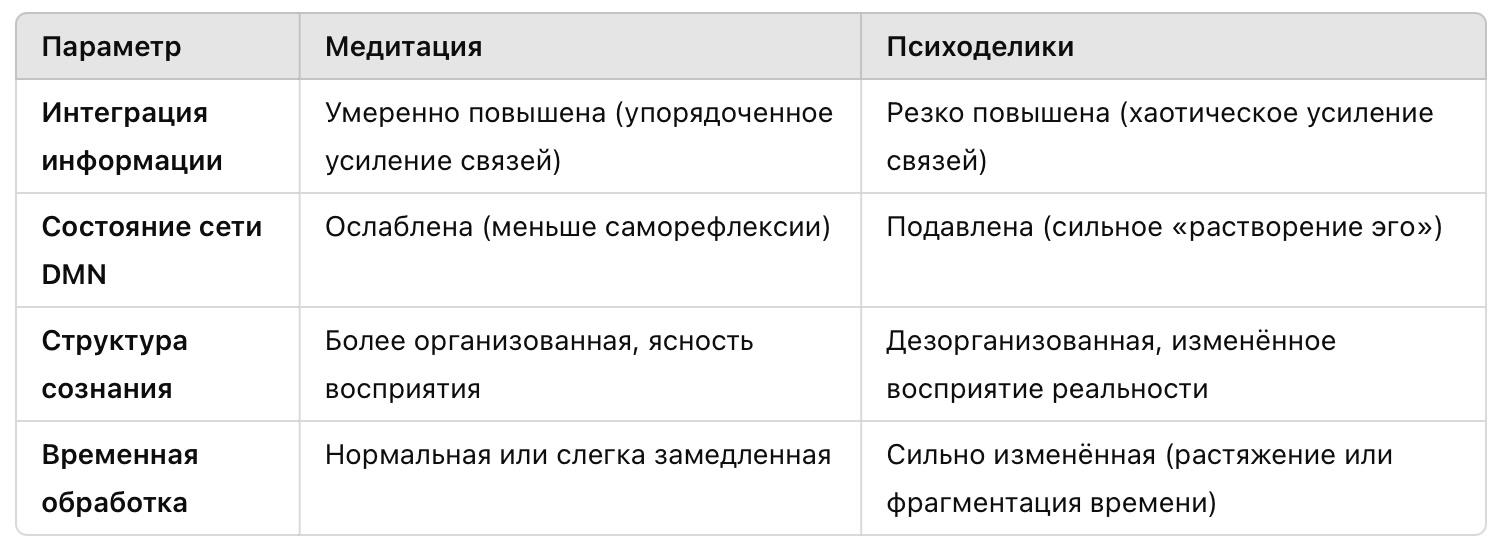

Сравнение медитации и психоделиков с точки зрения IIT

Медитация и психоделики изменяют состояние сознания разными путями. Медитация ведёт к более упорядоченному состоянию сознания, в котором усиливаются полезные нейронные связи, а саморефлексия ослабляется. Влияние психоделиков, напротив, приводит к хаотическим перестройкам в мозге, создавая необычные ощущения, такие как синестезия, нарушение чувства времени и растворение эго. Оба состояния связаны с изменениями в интеграции информации, что подтверждает их связь с работой мозга на глубоком уровне.

Таким образом, информационная теория сознания предлагает единое объяснение различных состояний сознания через изменение степени интеграции и обработки информации в мозге.

Связь информационной теории с нейробиологией: роль нейронных сетей

Информационная теория сознания (IIT) тесно переплетается с нейробиологией, особенно в контексте функционирования нейронных сетей и их роли в формировании субъективного опыта. Согласно этой теории, сознание возникает не просто как результат активности отдельных нейронов, а как следствие их сложного взаимодействия, интеграции и распространения информации внутри мозга. Это взаимодействие можно рассматривать как непрерывный процесс объединения различных сенсорных данных, когнитивных моделей и внутренних состояний организма.

Нейронные сети и интеграция информации

Мозг представляет собой динамическую сеть, где миллиарды нейронов взаимодействуют, обрабатывая и интегрируя информацию. Эти взаимодействия формируют сложные паттерны активности, обеспечивающие восприятие, память, внимание и другие когнитивные функции. Согласно информационной теории сознания (IIT), ключевым фактором возникновения сознания является не просто количество обработанной информации, а степень её интеграции – то, насколько связно и единообразно разные части мозга координируют свою деятельность.

Нейроны в мозге объединяются в сети, которые можно рассматривать с двух точек зрения:

– Структурные сети – это анатомически обусловленные связи между нейронами и областями мозга. Они определяют, какие регионы способны передавать сигналы друг другу.

– Функциональные сети – это временные паттерны координированной активности между различными областями мозга, возникающие в процессе обработки информации.

Хотя структурные связи формируют основу работы мозга, именно функциональная интеграция определяет сознательные переживания. Например, при выполнении когнитивных задач активируются различные функциональные сети, а их синхронность коррелирует с уровнем осознанности.

Исследования с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI) и электроэнцефалографии (EEG) показывают, что в бодрствующем состоянии наблюдается высокая степень глобальной связности между удалёнными участками мозга. Это проявляется в синхронизированной активности между лобными, теменными и затылочными областями, что позволяет интегрировать сенсорную информацию, память и внимание в единое осознанное восприятие.

В то же время в бессознательных состояниях – например, во время глубокой анестезии, комы или сна без сновидений – происходит фрагментация функциональных связей. Нейронные ансамбли продолжают работать, но их активность становится менее согласованной. Это объясняет, почему в таких состояниях теряется субъективное восприятие: мозг перестаёт интегрировать информацию в единую картину.

Примеры нейронных механизмов интеграции информации

1. Таламокортикальные связи

Таламус действует как «переключательный центр», направляя сенсорную информацию в кору. В бодрствующем состоянии он поддерживает активные связи с различными областями мозга, обеспечивая интеграцию данных. Однако при глубокой анестезии или коме эти связи ослабевают, что ведёт к потере сознания.

2. Сеть пассивного режима работы мозга (DMN, Default Mode Network)

Включает заднюю поясную кору, медиальную префронтальную кору и теменные области. Эта сеть активируется, когда человек не занят внешними задачами, и играет роль в саморефлексии и осознании себя. Во время сна или анестезии её активность значительно снижается.

3. Высокочастотные осцилляции (гамма-ритмы, 30-100 Гц)

Гамма-ритмы связаны с когнитивной обработкой и сознанием. Они обеспечивают синхронизацию активности между разными участками мозга, что способствует интеграции информации. Во время сна и в бессознательных состояниях амплитуда гамма-ритмов ослабевает, что сопровождается снижением уровня сознания.

Нейронные сети мозга играют решающую роль в интеграции информации, создавая субъективный опыт. Чем выше степень функциональной связанности и синхронизации разных областей мозга, тем выше уровень осознанности и когнитивной активности.

Механизмы синхронизации и создание целостного опыта

Сознание представляет собой результат сложной координации множества нейронных процессов, которые обеспечивают интеграцию разрозненных данных в единое целостное восприятие. Этот процесс возможен благодаря синхронизации нейронной активности, где ключевую роль играют ритмические осцилляции мозга.

Мозг фнкционирует за счёт координированных колебаний электрической активности нейронов, известных как нейронные осцилляции. Разные частотные диапазоны играют различные роли в когнитивных процессах:

– Дельта-волны (0,5–4 Гц) – доминируют в фазе глубокого сна и связаны с восстановительными процессами мозга.

– Тета-ритмы (4–8 Гц) – участвуют в процессах памяти, обучении и пространственной навигации.

– Альфа-ритмы (8–12 Гц) – отвечают за расслабленное бодрствующее состояние, модулируют потоки информации.

– Бета-ритмы (12–30 Гц) – связаны с активной когнитивной деятельностью и сенсомоторными процессами.

– Гамма-ритмы (30–100 Гц) – участвуют в связывании информации, формировании осознанного восприятия и когнитивной интеграции.

Гамма-активность особенно важна для сознания, поскольку она позволяет мозгу объединять сенсорные сигналы, поступающие из различных областей коры. Например, при взгляде на объект зрительная кора анализирует его форму, цвет и движение в разных зонах, но только синхронизация этих процессов посредством гамма-осцилляций позволяет создать целостный образ.

Многочисленные исследования, проведённые с использованием электроэнцефалографии (EEG) и магнитоэнцефалографии (MEG), показывают, что сознание тесно связано с фазовой когерентностью – синхронизацией фазовых колебаний в отдалённых областях мозга.

Когда мозг теряет способность поддерживать синхронизацию, нарушается восприятие реальности:

– При глубоком сне глобальная синхронизация ослабевает, и человек теряет способность к осознанию окружающего мира.

– При коме наблюдается резкое снижение когерентности в коре и между корой и таламусом, что приводит к утрате сознания.

– Под действием анестезии искусственно блокируются механизмы синхронизации, что приводит к временному отключению осознания.

– При психоделическом опыте наблюдаются изменения в паттернах синхронизации, что может объяснять необычные состояния сознания и чувство "расширенного восприятия".

Одной из ключевых систем, обеспечивающих самосознание, является сеть пассивного режима работы мозга (DMN, Default Mode Network). Она включает:

– Медиальную префронтальную кору – участвует в саморефлексии, прогнозировании будущего и социальном мышлении.

– Заднюю поясную кору – играет центральную роль в обработке информации о себе и внешнем мире.

– Теменную кору – интегрирует информацию о теле, пространстве и когнитивных процессах.

DMN активна в моменты, когда человек не занят внешними задачами, а погружён в размышления, вспоминает прошлое или представляет будущее. Это именно та система, которая даёт нам ощущение "Я" и возможность воспринимать себя в потоке времени.

Когда взаимодействие DMN с другими нейронными сетями нарушается, могут возникать изменённые состояния сознания:

– Под влиянием медитации или психоделиков активность DMN снижается, что приводит к эффектам "растворения эго" и расширенного восприятия.

– При нейродегенеративных заболеваниях (например, болезни Альцгеймера) дисфункция DMN связана с ухудшением памяти и ориентации.

– Во сне DMN частично активна, что объясняет появление сновидений, особенно в фазе REM.

Сознание невозможно без эффективного взаимодействия нейронных сетей. Осцилляции мозга обеспечивают синхронизацию информации между различными областями, а DMN играет центральную роль в самосознании. Понимание этих механизмов открывает перспективы в изучении нарушений сознания и создании новых методов нейротерапии.

Клинические и прикладные аспекты

Понимание того, как нейронные сети обеспечивают интеграцию информации, открывает новые возможности для диагностики и лечения нарушений сознания. Информационная теория сознания (IIT) и исследования нейронных сетей предлагают новые подходы, которые помогают не только в изучении нормальных когнитивных процессов, но и в понимании нарушений сознания, таких как вегетативное состояние, кома или мозговая смерть.

У пациентов, находящихся в вегетативном состоянии, сохраняются остаточные паттерны мозговой активности, которые по своим характеристикам напоминают активности при бодрствовании. Однако эта активность отличается отсутствием интеграции информации между различными нейронными областями. В таких состояниях мозг демонстрирует фрагментированную активность, где информация не может синхронизироваться и объединиться в целостное восприятие. Это открывает новые перспективы для применения нейростимуляции, направленной на восстановление этой глобальной связности и интеграции информации. Нейростимуляция может помочь активизировать поврежденные нейронные сети и способствовать восстановлению функциональной активности мозга, что, в свою очередь, может привести к улучшению сознания у таких пациентов.

Другим важным приложением IIT является использование этих теорий в области искусственного интеллекта (ИИ). Учёные пытаются разработать модели, которые могут интегрировать информацию так, как это делает человеческий мозг. Эти исследования направлены на создание более эффективных и интеллектуальных алгоритмов машинного обучения, которые способны к адаптации, самообучению и решению сложных задач. Вопрос о создании искусственного сознания, что теоретически возможно благодаря моделям, имитирующим структуру и функции нейронных сетей, поднимает ряд этических и философских вопросов. Существуют ли у таких систем осознанные переживания? Могут ли они обладать собственным "Я"? Эти вопросы остаются открытыми и требуют дальнейших исследований.

Интеграция нейронных сетей и теория сознания играют ключевую роль не только в медицине, где могут быть разработаны новые подходы к восстановлению сознания у пациентов с повреждениями мозга, но и в области ИИ, где они помогают создавать более сложные и интеллектуальные системы, которые могут в будущем быть способны к обработке информации на уровне, близком к человеческому сознанию.

Роль нейронных сетей в информационной теории сознания заключается в обеспечении глобального взаимодействия и интеграции данных, без которых субъективное восприятие было бы невозможно. Это взаимодействие лежит в основе наших мыслей, ощущений и способности осознавать окружающий мир.

Практическое применение информационной теории в нейропсихологии и медицине

Информационная теория сознания (IIT) имеет большое практическое значение в нейропсихологии и медицине, поскольку она предоставляет уникальный инструмент для диагностики и лечения различных нарушений сознания. Одной из главных концепций IIT является измерение Φ – показателя интеграции информации в мозге, который используется для оценки уровня сознания. Это имеет ключевое значение для диагностики и прогнозирования состояний, таких как кома, вегетативное состояние или различные формы деменции.

Диагностика нарушений сознания

Диагностика нарушений сознания, таких как кома, вегетативное состояние или посткоматозное состояние, представляет собой одну из самых сложных и критически важных задач в современной нейропсихологии и медицине. Традиционно для оценки состояния сознания использовались поведенческие шкалы, такие как шкала комы Глазго, однако эти методы часто оказываются недостаточно точными, особенно когда пациенты не могут адекватно реагировать на внешние стимулы. В таких случаях на помощь приходит информационная теория сознания и её ключевое понятие – Φ.

Φ представляет собой показатель интеграции информации в мозге, который отражает степень связности и координации работы нейронных сетей. В здоровом состоянии мозг активно интегрирует информацию от различных сенсорных систем и когнитивных процессов, создавая целостное восприятие мира и осознание. При нарушениях сознания, таких как вегетативное состояние или кома, эта интеграция нарушается. В этих состояниях пациент может проявлять минимальную или даже отсутствующую реакцию на внешние стимулы, но в то же время в мозге сохраняется определённая степень нейронной активности. Это может выражаться в остаточных паттернах активности, которые не свидетельствуют о полноценном сознании, но могут быть индикатором наличия остаточных когнитивных функций.

Измерение Φ помогает выявить степень этой остаточной активности и точно оценить уровень интеграции информации в мозге пациента. Если показатель Φ низкий, это может свидетельствовать о глубоком нарушении сознания, например, в случае комы, когда мозг не способен координировать свою активность в рамках единой сети. Напротив, повышение Φ в определённых областях может указывать на возможное восстановление функциональности и осознания. Это знание имеет важное значение для врачей, так как позволяет точнее оценивать шансы на восстановление сознания, а также принимать более обоснованные решения относительно терапии и нейростимуляции.