Недра России. Власть, нефть и культура после социализма

Многие из тех, чьи слова приведены в этой книге, во время наших с ними бесед состояли на государственной службе, являлись сотрудниками корпораций или занимали другие должности и участвовали в беседе в своем официальном статусе; с их разрешения я подписываю их настоящими именами те фрагменты наших бесед, которые предназначались «для печати». Однако подавляющее большинство моих респондентов предпочли, чтобы в тексте я скрыл их имена и другие детали, указывающие на них. В таких случаях я использую более общие описания, предназначенные для того, чтобы скрыть личность собеседника: «один бывший сотрудник», «знакомый», «участник, с которым я говорил» и т. д.

Введение

Нефть, государства, корпорации и культурная политика

Утром 14 сентября 2008 года я проснулся в своей постели, разбуженный сообщением Национального общественного радио США об авиакатастрофе в Перми. Погибло восемьдесят восемь человек – все, кто находился на борту самолета компании «Аэрофлот-Норд». Российские СМИ могли добавить к этому лишь несколько сообщений очевидцев, слова скорби о погибших и сообщение о том, что ведется расследование. Слухи, конечно же, не заставили себя долго ждать. Кто-то сказал, что пилоты были пьяны. Другой заявил, что на борту находился армейский офицер, участник чеченской войны, и боевики отомстили ему, взорвав самолет. Один из таких слухов привлек мое внимание летом 2009 года, когда я вновь приехал в Пермь. Кавказские террористы угнали самолет, сказал мне таксист. Они планировали врезаться в здание штаб-квартиры компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» в центре Перми, но не сумели. На пути к цели самолет был сбит, сказал он мне, либо российскими военными, либо службой безопасности самого «ЛУКОЙЛа». Это, добавил он, объясняет не только само крушение, но и то, что расследование проводят тайно. Расспросив своих друзей и знакомых в Перми, я убедился, что эта версия произошедшего была распространена довольно широко, только в качестве предполагаемой цели теракта выступали попеременно здание администрации компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» в центре Перми и крупнейший нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛа» в промышленном районе города, расположенный ближе к месту крушения (а также к аэропорту, в котором самолет должен был приземлиться). На одном интернет-форуме я нашел длинную дискуссию о том, могло ли спланированное крушение самолета на территории завода действительно стать причиной пожара, в котором сгорел бы до основания весь городской район.

Я нахожу эти слухи интересными, поскольку они явно перекликались с нарративом о терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Только на месте символического центра финансовой столицы под эгидой США здесь оказывался символический центр (или центр переработки сырья, в версии о заводе) нефтяной промышленности Пермского края. А место террористов «АльКаиды», атакующих Соединенные Штаты, заняли кавказские террористы – предположительно чеченские, – атакующие сердце России. Население здесь оказывалось спасено не благодаря слаженным действиям граждан, приведшим к крушению самолета до того, как он достиг своей цели, а благодаря оперативным действиям военных – или, возможно, самой нефтяной компании, располагавшей, согласно этим слухам, ракетным оружием класса «земля – воздух» наравне с Российским государством. Мыслившие в религиозном, мистическом или конспирологическом ключе – как и любители черного юмора – позднее связывали эту авиакатастрофу с ужасным пожаром, произошедшим в 2009 году в пермском ночном клубе, во время которого погибло более 150 человек. Выдвигались и гипотезы о том, кто на самом деле управляет происходящим в Пермском крае. В качестве кандидатов выступали Бог, дьявол, различные российские или зарубежные заговорщики, а также конкурирующие уральские турфирмы.

Авиакатастрофа рейса «Аэрофлот-Норд» явно не давала покоя многим жителям Перми и в последующие годы не раз еще становилась темой разговоров. Летом 2010 года в рамках проекта, поддержанного и профинансированного региональным Министерством культуры, на площади перед зданием администрации Пермского края из гигантских бетонных блоков сложили слово «власть» (илл. 1).

Илл. 1. «Власть» Н. А. Ридного, инсталляция, установленная в 2010 году перед зданием Пермского законодательного собрания, в конце эспланады в центре города. Штаб-квартира компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» находится за кадром слева. Фото автора, 2010

Бетонные буквы должны были в игровой форме материализовать то, что обычно нематериально, – так сказать, опредметить власть[1]. Оказалось, что власть могущественного Российского государства можно использовать в качестве обычной скамейки. Этот проект был лишь небольшой частью постоянных усилий региональной администрации по превращению Перми в европейскую культурную столицу и тем самым привлечению туристов, чтобы, с одной стороны, диверсифицировать экономику края, находившуюся в существенной зависимости от нефтяных доходов, а с другой стороны – увидеть город в российских и зарубежных новостях, не связанных с авиакатастрофами или пожарами в ночных клубах. Но Катю, мою знакомую, работавшую в десятиэтажном здании краевой администрации, это не повеселило. Когда через пару дней после установки я смотрел из окна ее офиса на бетонные буквы, она с тревогой глядела в небо. «Здесь постоянно летают самолеты, – сказала она, – а эти буквы достаточно велики для того, чтобы их было видно с высоты. Их, наверное, можно увидеть даже на спутниковых снимках Google Earth. Как будто кто-то хочет сделать государственную власть мишенью». Иными словами, если существует хотя бы малейшая вероятность того, что некие неизвестные направили самолет в здание компании «ЛУКОЙЛ-Пермь», расположенное напротив, разве у нее нет оснований выглядывать в окно с тревогой?

Слухи, теории заговора и тревоги интересны в том числе и потому, что они указывают, какие проблемы беспокоят людей в данное время и в данном месте[2]. Следившие за авиакатастрофой 2008 года выявили и объяснили взаимосвязь между проблемами, волновавшими многих жителей Пермского края в первое десятилетие XXI века: возникновение и рост влияния «ЛУКОЙЛа» почти на все аспекты жизни в Пермском крае; тесные связи компании с государственными органами, пусть порой и неоднозначные; формирование новых идентичностей для Перми и всего региона; роль художественного творчества – в том числе произведений паблик-арта – во всех этих изменениях; и, что не менее важно, общее ощущение уязвимости и неопределенности. Эти проблемы и взаимосвязи между ними также являются предметами моего исследования. Хотя в своих поисках объяснений я опирался на совершенно иные источники и формы изложения, мне – так же как упомянутым выше таксисту и моей знакомой Кате – хочется составить представление о том, как взаимосвязаны эти проблемы. Мое объяснение – не столь монокаузальное, как «Бог» или «конкурирующие турфирмы», и не столь простое и ясное, как «нефть», «деньги», «Путин» или «советское прошлое», каждое из которых уже породило строго научные или более популярные исследования о современной России.

Найденные мной взаимосвязи пронизывают Пермский край вдоль и поперек и уходят корнями в советскую историю. Они тянутся сквозь музейные экспозиции и борьбу за частную собственность, сквозь нефтеперерабатывающие предприятия и органы государственной власти, налоговую политику и фольклорные фестивали; порой они простираются за пределы Пермского края – вплоть до Москвы и до уровня различных транснациональных корпоративных и культурных связей. Я обнаруживал их в архивах и библиотеках, а также в свидетельствах очевидцев, погружаясь в солидный пласт русскоязычных научных исследований и публицистических изданий, посвященных истории, культуре и современной политической экономии Пермского края. Мое понимание этих взаимосвязей опирается на междисциплинарные научные исследования, касающиеся нефти, государства, корпораций и культурной политики. Все эти разнородные элементы – этнографические, исторические, методологические и аналитические – сконцентрированы вокруг одной проблемы, к которой я вновь и вновь обращаюсь, рассматривая ее с множества различных точек зрения: проблемы становления Пермского края в качестве нефтяного региона.

Нефтяные регионы

Рассуждая о европейской историографии конца XX века, Селия Эпплгейт пришла к выводу, что исследования национального уровня подавляют потенциал исследований региональных [Applegate 1999: 1159]. Практически так же дело обстоит с изучением нефтяного вопроса во всем мире: страны – особенно «нефтегосударства» – принято рассматривать как единицы анализа, несмотря на то что в любом из таких государств добыча, потребление и оборот нефти территориально распределены очень неравномерно. Моя книга входит в число немногочисленных исследований нефтяных регионов, в которых детали анализа региональных процессов используются как основа для анализа более масштабного[3].

Под нефтяными регионами обычно понимаются регионы нефтедобывающие – то есть те областные административные и ⁄ или политические структуры, на территории которых есть нефтяные месторождения, активно разрабатываемые нефтедобывающими компаниями. Территории нынешнего Пермского края превратились в нефтедобывающий регион в 1929 году, когда здесь случайно обнаружили нефть. После Второй мировой войны эти территории – вместе с соседними Татарстаном и Башкортостаном – стали частью проекта развития «Второго Баку». Так в СССР называли Волго-Уральский нефтегазоносный бассейн, который, по мысли геологов и специалистов по централизованному планированию экономики, должен был стать заменой старым и геополитически уязвимым нефтяным месторождениям Кавказа [Brinegar 2014:264–266]. Добыча нефти в Пермском крае достигла максимальных показателей в конце 1970-х годов, но позднее крупнейшим советским нефтяным центром стала Западная Сибирь. На сегодняшний день примерно в половине из 42 субъектов Пермского края совершаются операции по добыче или разведке нефти, и благодаря новым технологиям бурения и управления нефтяными месторождениями объемы добычи восстановились, хотя они по-прежнему значительно ниже показателей 1970-х годов.

Но становление нефтяного региона может зависеть не только от наличия в нем нефтяных месторождений. Более того, на практике в рамках социалистической политэкономии гораздо более важную роль в экономике региона играла переработка, нежели добыча, и «Пермнефтеоргсинтез», крупный нефтеперерабатывающий завод в Перми, начавший свою деятельность в 1959 году, оказал более существенное влияние на развитие Пермской области конца советской эпохи, чем региональное производственное объединение «Пермнефть». Важность переработки и сбыта сохранялась и в постсоветский период, когда Пермская область пыталась вырваться из глубокого экономического кризиса начала 1990-х годов, реализуя нефтепродукты, полученные в результате переработки, с помощью длинных цепочек бартерного обмена и даже вводя денежные суррогаты, обеспеченные продуктами переработки нефти.

Уделяя внимание становлению нефтяного региона, можно не просто изучить местный колорит или детали, чтобы затем использовать их для более масштабного анализа в рамках исследования системы государственного устройства или нефтяного государства. Я попытаюсь показать, что, проведя теоретически обоснованные исследования в области исторической этнографии и опираясь на данные, собранные только в одном из нефтеперерабатывающих регионов, можно изучить общую картину советской и постсоветской нефтедобычи методами, практически не применявшимися в многочисленных исследованиях, в основном имевших дело с федеральным центром и фокусировавшихся на политике приватизации, на роли нефтяных доходов в федеральном бюджете или на борьбе олигархов с Кремлем. Исследования, в которых основное внимание уделяется федеральному уровню, мало подходят для 1990-х годов, когда центральная власть в России переживала кризис, а решения и методы, которыми пользовались на уровне регионов (и даже районов), оказывали гораздо большее влияние на определение общего хода преобразований. Даже после возрождения крепкого центрального госаппарата в первые два президентских срока В. В. Путина региональные процессы в нефтяной промышленности остались в гораздо большей степени принципиальными, неоднородными и определяющими, чем большинство из проведенных исследований было в состоянии отразить.

Таким образом, эта книга поддерживает уже устоявшуюся в социальных науках тенденцию, согласно которой в результате исследования региональных процессов в Советском Союзе и России ставятся под вопрос представления о центральном государственном аппарате как о всесильном, тоталитарном и способном управлять событиями в провинции. Я полагаю, что нам следует рассматривать Российское государство как построенное на взаимодействии центра и регионов, причем регионы в нем оказываются движущей силой столь же часто, как центр, – и эти взаимосвязи существовали как в период нефтяного бума начала XXI века, так и в царской России, и в Советской России, пусть и выглядели они несколько иначе. Не случайно, как я покажу в главе шестой, компания «ЛУКОЙЛ-Пермь» часто рассматривает себя в качестве преемника Строгановых – дворянского рода, в царскую эпоху контролировавшего значительную часть промышленности и сельского хозяйства Пермской губернии. Иными словами, на Урале центральная власть издавна опиралась на временные договоренности с местной знатью, чьи проекты, доходы и политика одновременно и ослабляли центральную власть, конкурируя с ней, и поддерживали ее существование[4].

Материальность жизненных циклов нефти

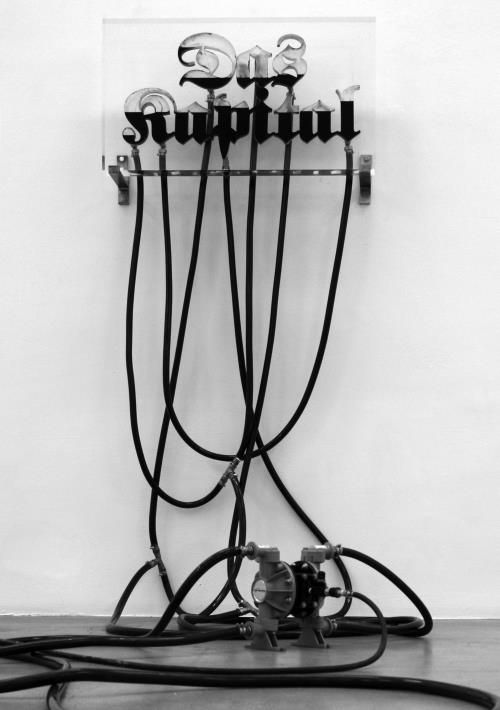

Важнейшей частью моего исследования, наряду с материальными и символическими следами, которые нефть оставила на советском и постсоветском пространстве Пермского края, являются свойства самой нефти. Для того чтобы уяснить в общих чертах, что я имею в виду, предлагаю рассмотреть работы российского концептуального художника Андрея Молодкина, использующего нефть как выразительное средство. Инсталляции Молодкина, которые привлекли внимание международного сообщества, когда он представлял Россию на Венецианском биеннале 2009 года, обычно представляют собой шумные нефтяные насосы и шланги, перекачивающие сырую нефть сквозь слова, человеческие фигуры и предметы, что в совокупности дает наблюдателю пищу для размышлений. Они призывают задуматься о путях, по которым нефть течет сквозь историю и политику – российскую и зарубежную, социалистическую и капиталистическую (илл. 2), – и позволяют нам увидеть то, что Доминик Бойер называет «энерго-материальными переносами и трансформациями, включенными во все прочие социально-политические явления» [Boyer 2014: 325]. Например, работа Молодкина «ОН Evolution», которую в 2009 году можно было увидеть на выставках в Европе и Северной Америке, представляла собой несколько прозрачных черепов гоминидов, частично заполненных пузырящейся нефтью. Казалось, эта инсталляция поднимает вопрос о том, что важнее для человеческого бытия: генетическая наследственность, которую мы обычно связываем с эволюцией человека, или тысячелетняя трансформация живой материи в углеводородное сырье? В работе «Жидкая современность» Молодкин продемонстрировал прямоугольную клетку величиной несколько метров в каждом измерении, построенную из прозрачных трубчатых стержней. Расположенный рядом насос ритмично закачивал в них нефть, пространство галереи заполняли его шипение и лязганье. Что, если, предполагает эта инсталляция, вместо канонической «железной клетки» Макса Вебера (1904–1905) [Weber 1958: 181][5] главной метафорой состояния модерна сделать клетку нефтяную? Изменит ли переход от железа к нефти – от твердого к жидкому или, возможно, от шахты к буровой скважине – наше понимание структур и действий, экономики и общества?

Илл. 2. «Das Kapital» Андрея Молодкина связывает классический труд Карла Маркса – краеугольный камень для архитекторов социалистических обществ и аналитическую основу для понимания капитализма, все еще не утратившую своей актуальности, – с материальностью жизненных циклов нефти. Андрей Молодкин. Das Kapital, 2008. Акриловый блок, пластиковые шланги, заполненные сырой нефтью, насос и компрессор. 72x90x10 см

Работа Молодкина обретает свою концептуальную силу благодаря использованию некоторых физических свойств нефти и оборудования нефтяной промышленности – насосов и труб – с целью заставить нас задуматься о многочисленных взаимосвязях и преобразованиях, связанных с нефтью. Его произведение привлекает внимание к техническим системам, объединяющим политические и экономические структуры, и к методам, используя которые можно окрашивать, изменять, формировать, наполнять ассоциациями с нефтью слова, концепты и пространства. Оно наводит на мысли о природе формы и содержания, трансформации и связности, времени и пространства. Безусловно, искусство Молодкина затрагивает некоторые общие вопросы социальных наук, связанные с нефтью: взаимодействие нефти, денег и глобальной политики, которые обычно рассматривают в рамках политологии[6], или производственную инфраструктуру, имеющую ключевое значение для научных и технических исследований[7]. Но оно привлекает внимание также и к материальности нефти в более широком смысле, связывая ее цвет и вязкость с тем, как повсеместно преображаются под ее влиянием люди и окружающая их среда – от нефтяных месторождений [Rolston 2013] до репрезентации нефти в музейных экспозициях, литературе или кино [Yaeger et al. 2011; LeMenager 2014]. Произведения Молодкина выявляют гораздо больше таких подспудных связей, чем изучение взаимообусловленности объемов экспорта нефти и политических систем, и предлагают гораздо больше способов осмысления зависимости людей от источников энергии, чем данные о количестве добываемой и потребляемой нефти.

В этом отношении полезно сравнить творчество Молодкина, показывающее широкий спектр связей, свойств, трактовок и трансформаций, с бесчисленными исследованиями в области социальных наук, посвященными одному только превращению нефти в деньги. Майкл Росс на первых страницах «Нефтяного проклятия» выражает суть большинства таких социальных исследований нефти, заявляя, что предметом его книги на самом деле является не нефть как таковая, а «необычные свойства нефтяных доходов» [Росс 2015: 28–29][8]. Пусть и в меньшей степени, но в ряде критических работ в качестве приоритетной темы также рассматривается превращение нефти в деньги и восприятие нефти как товара. «В большей степени, чем любой другой товар, – пишет Фернандо Коронил в своем исследовании нефти, денег и современности в Венесуэле, – нефть является примером как важности природных ресурсов, так и мистификаций, связанных с ними в современном мире» [Coronil 1997: 49]. Коллектив авторов «Реторт», придерживаясь того же мнения, начинает свое исследование нефти замечанием, что если «товар – это экономическая клеточная форма» капитализма, то нефть – «идеальный образец» этой клеточной формы [Retort 2005: 38].

Безусловно, необходимо изучать взаимодействие нефти и капитала и осмыслять особую связь нефти с товарной формой производства – как в России, так и повсеместно. Однако один из тезисов этого исследования состоит в том, что более полное представление о материальности жизненных циклов нефти, подобное предложенному в произведениях Молодкина, позволяет по-новому взглянуть на то место, которое нефть занимает в социальной и культурной жизни человека[9]. Следует упомянуть здесь и исследование Эндрю Аптера, посвященное Нигерии конца 1970-х годов, в котором показано, как черный цвет нефти («черное золото») стал частью той же «матрицы преобразования ценностей» [Apter 2005: 83], что и чернота иного рода: панафриканская черная культура, которую нигерийское государство стремилось возродить с помощью своих нефтяных доходов[10]. Конечно, нет никаких оснований ожидать, что черный цвет нефти станут воспринимать подобным образом на российском Урале, и этого действительно не происходит, потому что в крупных «изобразительных экономиках» [Keane 2007: 18–21] выбор важнейшего качества объекта зависит от множества обстоятельств[11]. Как говорит Коронил, «в случае с природными ресурсами реально социально значимо то, как именно их материальные свойства наделяет смыслом сеть социальных отношений, сплетающаяся вокруг них» [Coronil 1997: 41].

Такой подход к материальности нефти открывает возможность для анализа на разных уровнях, от частного до международного. Он особенно полезен для понимания сути нефтяного региона, поскольку позволяет объединить геологические, географические, инфраструктурные и изобразительные параметры нефтяной промышленности с соответствующими социальными и культурными преобразованиями, причем в форме, доступной изучению методами этнографии. Например, в главе шестой будет показано, что для Пермского края особую значимость имеет не черный цвет нефти, как в нигерийском исследовании Аптера, но ее расположение глубоко в недрах – особенно благодаря усилиям компании «ЛУКОЙЛ-Пермь», направленным на выстраивание имиджа социально ответственной компании, выступающей спонсором исторических и культурных программ. Во множестве мероприятий в рамках этих программ проводились параллели между глубиной залегания нефти и глубиной историко-культурных традиций, что для жителей Пермского края в начале 2000-х годов стало одним из главных способов переоткрытия своего прошлого и формирования новых представлений о своей культурной принадлежности. Я утверждаю, что во многом именно благодаря этой лексике глубины подразделению компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» по связям с общественностью, отвечающему за проекты корпоративной социальной ответственности (КСО), удалось изменить советские модели формирования идентичности, культурной аутентичности и национальной принадлежности в соответствии с требованиями нового века, пропитанного углеводородами. Сплав легитимности, подлинности и глубинности, которым были насыщены культурные программы компании, оказался устойчив и влиятелен. Даже независимый фестиваль «Камва», о котором говорится в главе седьмой, – культурная организация, во многом критически относившаяся к компании «ЛУКОЙЛ-Пермь», – свои собственные культурные проекты разрабатывал аналогичным образом, привлекая внимание к материальным свойствам предметов, извлеченных археологами из глубин региона, и подразумевая, что они тоже являются важными источниками энергии – шаманской силы древних обитателей пермских земель.

Корпорации и государства

Изучение жизненных циклов нефти позволяет по-новому взглянуть на взаимоотношения двух важнейших социальных и политических акторов России: энергетических корпораций и государства. Оглядываясь на события, произошедшие более 20 лет назад, мы можем рассматривать приватизацию предприятий в эпоху Б. Н. Ельцина как процесс создания корпораций – как первые шаги на пути создания новых предприятий, в широком смысле воспринимаемых как экономические, социальные, культурные и политические организации. Многие из этих ранних постсоветских корпораций разорились, но за судьбами многих других – особенно в секторах энергетики и природных ресурсов – можно наблюдать и по сей день. Эти корпорации теперь крепко связаны в различных сферах с государственными учреждениями, причем не только на федеральном уровне, но также – возможно, даже чаще – на региональном и местном.

Я взялся исследовать корпорации и государства, задействуя одновременно две стратегии. Во-первых, важно показать, что эти акторы – «левиафаны», согласно современной и в то же время имеющей многовековую историю трактовке Алекса Голуба [Golub 2014], – это не единые силы, какими они зачастую пытаются казаться и какими их представляют другие [Welker, Partridge, Hardin 2011: S5][12]. И корпорации, и государства слагаются из различных подразделений, процессов, учреждений, людей и технологий, развивающихся во многих направлениях сразу. Границы и контуры корпорации находятся всегда в движении, постоянно подвергаются сомнению изнутри и снаружи, всегда скорее находятся в процессе становления, а не заданы априори[13]. Приняв все это во внимание, мы лучше поймем, как на самом деле работают и чем различаются между собой корпорации. То же самое верно и для «государства», которое Кэтрин Вердери и Гейл Клигман трактуют как «внутренне противоречивую совокупность институтов, проектов и технологий, а не [как] единый субъект» [Verdery, Kligman 2011: 454]. Поэтому в описанных ниже полевых исследованиях я буду следовать за языком и стратегиями толкования, которыми пользуются мои собеседники, потратившие немало времени – в беседах со мной или друг с другом, – пытаясь разобраться в подвижности информационных сетей, в связях, командах, союзах, кланах, дружбах, трудовых книжках, семейных отношениях, национальных корнях, возрастных группах, деловых договоренностях прошлого, местах рождения, отношениях студентов и преподавателей, кругах поддержки и во всем остальном, что скрывается под безликими ярлыками «корпорация» и «государство»[14]. Мне особенно интересно показать, как эти виды социальных взаимодействий могут распределяться в пространстве, изменяться во времени и формировать подразделения или филиалы внутри крупной корпорации или государства, а порой и в области переплетения их функций. К примеру, вы увидите, что все подразделения и филиалы «ЛУКОЙЛа», специализирующиеся на финансовом капитале, промышленном капитале и спонсорской поддержке социальных и культурных проектов, зародились в особого рода сетях социальных взаимодействий, развитие которых можно отследить. В свою очередь, эти сети, постоянно изменяясь, пересекались с другими, формирующими органы регионального управления – от администрации губернатора до регионального Министерства культуры. В разное время в 1990-х и 2000-х годах эти государственно-корпоративные структуры обеспечивали поставки топлива в Пермский край, определяли задачи социальной политики или поддерживали учреждения культуры.