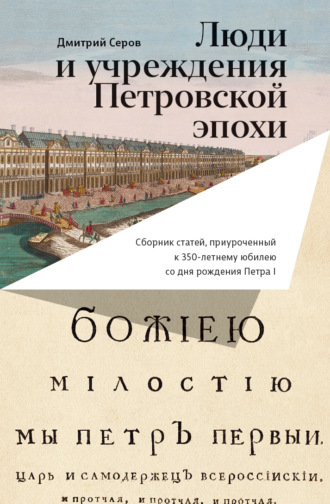

Люди и учреждения Петровской эпохи. Сборник статей, приуроченный к 350-летнему юбилею со дня рождения Петра I

Однако даже издания Табели о рангах оказалось недостаточным для окончательного упразднения «чина диачества». 14 января 1726 г. состоялся доныне не вводившийся в научный оборот сенатский указ, в котором всем дьякам, находившимся на государственной службе, было предписано «писатца секретарями»327. Но эпопея с чином дьяка не завершилась и на этом.

Как явствует из опубликованных материалов Верховного тайного совета, на заседании 13 марта 1727 г. был негаданно поднят вопрос о необходимости заново ввести дьяков и подьячих с приписью в штаты местных органов власти. Согласно журнальной записи, решение «верховников» звучало безапелляционно: «…Надобно определить так, как прежде бывало: где были дьяки, тут быть дьяком, а где не были, тут с приписью»328. Затруднительно в точности сказать, кого именно из четырех участников заседания – А. Д. Меншикова, Ф. М. Апраксина, Г. И. Головкина или Д. М. Голицына – посетила мысль частично восстановить приказные чины. С долей уверенности возможно предположить, что мысль эта принадлежала известному своими консервативными взглядами Дмитрию Голицыну, шестью годами ранее столь упорно сохранявшему дьяков во вверенной ему Камер-коллегии.

Что бы там ни было, но возвращения чинов дьяков и подьячих с приписью в 1727 г. не состоялось. В обстановке нового витка борьбы за власть в высшем руководстве страны, каковой последовал после кончины Екатерины I, вопрос о судьбе старинных приказных чинов оказался не самым первоочередным. «Чину диачества» суждено было наконец уйти в административное небытие329.

Последним же дьяком России, по всей очевидности, необходимо признать М. С. Козмина. Начавший приказную службу в 1703 г. в 12-летнем возрасте, Матвей Козмин был 9 февраля 1720 г. произведен из подьячих в дьяки в Камер-коллегию. Будучи переведен в сентябре 1722 г. в канцелярию Сената, Матвей Семенович стал там секретарем, а в октябре 1724 г. – обер-секретарем330. Достигший впоследствии чина действительного статского советника и должности вице-президента Камер-коллегии, М. С. Козмин скончался 29 декабря 1764 г.331 С уходом из жизни Матвея Козмина история дьяческого корпуса завершилась окончательно.

Подводя итог изложенному выше, следует констатировать, что старомосковские канцелярские чины разделили судьбу приказной системы, далеко не в одночасье, но кардинально и бесповоротно преобразованной Петром I. Не имевший шансов сохраниться в конструкции Polizeistaat, дьяческий чин был, однако, слишком глубоко вплетен в ткань российской бюрократической традиции, и оттого его вытеснение из официального обихода происходило отнюдь не просто и заняло не один год. А вот влиятельнейшая роль в делах управления и суда, которую дьяки играли в XVI–XVII вв., вполне перешла к новоявленным секретарям. Эта значимая роль главы канцелярии – законоискусника и знатока административных процедур – сохранялась до тех пор, пока на руководящие должности в государственном аппарате России не стали назначаться лица, отвечавшие высоким квалификационным требованиям. Но это была уже совсем другая эпоха.

РУКОВОДИТЕЛИ ФИСКАЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Линии судеб 332

В ряду административных преобразований Петра I особое место заняло учреждение фискальской службы – первого в истории отечественной государственности специализированного органа надзора. Просуществовавшая немногим более четверти века, с марта 1711 г. по декабрь 1729 г., Фискальская служба России оказалась изучена к настоящему времени сравнительно подробно333. Однако до сегодняшнего дня так и не появилось работ, специально посвященных кадровому составу фискальской службы (за исключением небольшой статьи 1998 г. о М. А. Косом334). Между тем без освещения вопроса о персональном составе того или иного органа власти наши представления об этом органе не будут обладать ни надлежащей полнотой, ни целостностью.

В настоящей статье предпринята попытка реконструировать обстоятельства биографий руководящих должностных лиц фискальской службы. Посредством подобных изысканий возможно уяснить как специфику административного и житейского опыта, так и особенности духовного облика и характера лиц, оказавшихся во главе наиболее могущественного контрольно-надзорного ведомства России XVIII в.

Не вдаваясь в характеристику источниковой основы статьи (каковую образовали преимущественно архивные материалы, разрозненно отложившиеся в девяти фондах двух федеральных архивов), представляется уместным высказать по этому поводу единственное замечание. Дело в том, что, в отличие от неизменно издававшихся актов о назначении соответствующих лиц на руководящие должности в фискальскую службу, особые акты об освобождении этих же лиц от названных должностей оформлялись далеко не всегда. Отстранение руководителей фискальской службы (как и других высших администраторов того времени) могло происходить либо по факту назначения на иные должности, либо по факту возбуждения в отношении их уголовного преследования. В последнем случае, однако, остается неясным, в какой именно момент попавший под следствие чиновник считался уволенным от должности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Евгений Викторович Анисимов – доктор исторических наук, ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.

2

Евгений Владимирович Акельев – кандидат исторических наук, доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», старший научный сотрудник Центра истории России Нового времени Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

3

Е. Б. Смилянская в своих воспоминаниях (см. мемориальный раздел этой книги) цитирует письмо Д. О. Серова от 4 июня 2011 г., сохранившееся в ее электронной почте. К этому письму Д. О. Серов прикрепил свою работу о М. А. Косом, пояснив, что «статью эту приняли в следующий номер „ваковского“ „Вестника НГУ. Сер. История“, но при этом заставили совершенно „по-живому“ сократить. Тебе я посылаю исходный вариант».

4

Впервые опубликовано: Актуальные проблемы российского права. 2013. № 8. С. 933–939.

5

В современной литературе концепцию «полицейского» государства (равно как и попытки ее реализации в практике государственного строительства в Западной Европе и России) наиболее развернуто осветил М. Раев (Раев М. Регулярное полицейское государство и понятие модернизма в Европе XVII–XVIII веков: попытка сравнительного подхода к проблеме // Американская русистика. Вехи историографии последних лет. Императорский период: антология. Самара, 2000. С. 48–79). См. также диссертационное исследование Э. Б. Курзенина, специально посвященное рассмотрению политико-правовых взглядов С. Пуфендорфа, внесшего значительный вклад в развитие концепции «полицейского» государства: Курзенин Э. Б. Политико-правовое учение Самюэля Пуфендорфа: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999.

6

Маньков А. Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. СПб., 1998. С. 16; Акишин М. О. «Общее благо» и государев указ в эпоху Петра Великого // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 3. С. 103.

7

Законодательные акты Петра I / Сост. Н. А. Воскресенский. М.; Л., 1945. Т. 1. С. 52.

8

Законодательные акты Петра I. С. 41.

9

«Розыскать накрепко, правдою, без всяких приказных крючков»: указы Петра I, Екатерины I и Сената в области судоустройства и уголовной политики. 1716–1726 гг. // Исторический архив. 2000. № 6. С. 202.

10

Полное собрание законов Российской империи с 1649 года (далее – ПСЗ). СПб., 1830. Т. 5. № 2785. С. 88–89.

11

Подробнее см.: Новомбергский Н. Я. К вопросу о внешней истории Соборного уложения 1649 года // Исторические записки. М.; Л., 1947. Т. 21. С. 44–45.

12

Подсчитано по: Описание изданий гражданской печати. 1708 – январь 1725 г. / Сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.; Л., 1955; Описание изданий, напечатанных при Петре I: сводный каталог. Дополнения и приложения / Сост. Т. А. Быкова, М. М. Гуревич, Р. И. Козинцева. Л., 1972.

13

Описание изданий гражданской печати. С. 192–193, 208, 217, 235, 267–268, 331.

14

Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 285. Оп. 1. Кн. 5947. № 104. Л. 3 – 3 об.

15

См.: Копии всех его царского величества указов, публикованных от 714 года с марта 17 дня по нынешней 1718 год. СПб., 1718 (экземпляр Отдела редкой книги Библиотеки РАН).

16

Калнынь В. Е. Очерки истории государства и права Латвии в XI–XIX веках: эпоха феодализма и домонополистического капитализма. Рига, 1980. С. 84.

17

Описание изданий гражданской печати. С. 230, 256, 332–333, 435–436, 474.

18

См.: Копии его царского величества указов, публикованных от 1714 года с марта 17 дня по нынешней 1719 год. СПб., 1719 (экземпляр Отдела редкой книги Библиотеки РАН).

19

Копии его царского величества указов, состоявшихся в 1719 и в 1720 годех. СПб., 1721. С. II, 1–5 (экземпляр Отдела редкой книги Библиотеки РАН).

20

Крупнейшим вкладом в изучение темы о шведском влиянии на государственные преобразования в России конца 1710‐х – начала 1720‐х гг. на сегодня следует признать диссертацию К. Петерсона «Административная и судебная реформы Петра Великого: шведские образцы и процесс их адаптации», защищенную в ноябре 1979 г. на юридическом факультете Стокгольмского университета и изданную в том же году в виде монографии (см.: Peterson C. Peter the Greaťs Administrative and Judicial Reforms: Swedish Antecedents and the Process of Reception. Lund, 1979). Современное автореферативное изложение материалов этого исследования см.: Петерсон К. Реформы Петра I в сфере государственного управления и их шведские прототипы // Полтава: судьбы пленных и взаимодействие культур. М., 2009. С. 257–271.

21

Подробнее см.: Серов Д. О. Забытые редакции Артикула воинского и «Краткого изображения процесов или судебных тяжеб» (из истории кодификации военного законодательства России XVIII в.) // Lex Russica. Научные труды Московской государственной юридической академии. 2013. № 2. С. 113–121.

22

ПСЗ. Т. 5. № 3295. С. 637.

23

Peterson C. Peter the Greaťs Administrative and Judicial Reforms: Swedish Antecedents and the Process of Reception. Stockholm, 1979. P. 268.

24

Ibid. P. 270–281.

25

Цит. по: Ibid. P. 272.

26

ПСЗ. Т. 5. № 3294. С. 625.

27

Наибольшим вкладом в изучение проекта Уложения 1723–1726 гг. следует признать оставшуюся малоизвестной в России статью К. Петерсона 1983 г. «Использование датского и шведского права в Уложенной комиссии Петра Великого 1720–1725 гг.», а также защищенную в январе 1993 г. диссертацию А. С. Замуруева, опубликованную в 2006 г. (Peterson C. Användningen av dansk och svensk rätt i Peter den stores lagkommission, 1720–1725 // Danske og Norske Lov i 300 är / Red. Ditlev Tamm. Køpenhavn, 1983. S. 369–404; Замуруев А. С. Проект Уложения Российского государства 1723–1726 годов – памятник отечественной политико-правовой мысли // Замуруев А. С. Работы разных лет. Псков, 2006. С. 156–366).

28

Замуруев А. С. Проект. С. 313.

29

Подробнее см.: Серов Д. О. Петр I и прокуратура Франции // Законность. 2011. № 1. С. 58–60.

30

В этом отношении особенно показательны безуспешные попытки К. Петерсона отыскать аналог Юстиц-коллегии в судебной системе Швеции начала XVIII в. (Peterson C. Peter the Greaťs Administrative and Judicial Reforms. Р. 307–311).

31

Petschauer P. The Philosopher and the Reformer: Tsar Peter, G. W. Leibniz and the College System // Canadian-American Slavic Studies. 1979. Vol. 13. № 4. Р. 486.

32

Впервые опубликовано: Lex Russica. 2007. № 5. С. 813–828.

33

Кавелин К. Д. Устройство гражданских судов от Уложения царя Алексея Михайловича до Петра Великого // Юридические записки, издаваемые Петром Редкиным. М., 1842. Т. 2. С. 83–119; Троцина К. Е. История судебных учреждений в России. СПб., 1851. С. 123–186; Дмитриев Ф. М. История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до Учреждения о губерниях. М., 1859. С. 441–450, 483–487, 502–506, 535–580.

34

Готье Ю. В. Отделение судебной власти от административной // Судебная реформа. М., 1915. Т. 1. С. 186.

35

Богословский М. М. Областная реформа Петра Великого: Провинция 1719–27 гг. М., 1902. С. 164–256; Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права: Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. [2‐е изд.] СПб., 1995. С. 701–715; Ефремова Н. Н. Судоустройство России в XVIII – первой половине XIX в. (Историко-правовое исследование). М., 1993. С. 27–77; Peterson C. Peter the Greaťs Administrative and Judicial Reforms. P. 305–355.

36

Кутафин О. Е., Лебедев В. М., Семигин Г. Ю. Судебная власть в России: История. Документы. М., 2003. Т. 2. С. 120–150; Александров А. И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности: история, современность, перспективы, проблемы. СПб., 2003. С. 153–172; Балакирева Л. М. Судебная реформа Петра I: Юстиц-коллегия: Учеб. пособие. Новосибирск, 2003; Лонская С. В. Российские судебные реформы XVIII–XX века: Учеб. пособие. Калининград, 2003. С. 6–35.

37

Акишин М. О. Судебная реформа Петра I: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. Достойно удивления, что значительная часть автореферата представляет собой обозрение хрестоматийно известных сведений о развитии судебной системы и уголовно-процессуального права России в первой четверти XVIII в.

38

В новейшей литературе концепция «полицейского» государства (равно как и попытки ее практической реализации в Западной Европе и России) наиболее развернуто освещена М. Раевым (Раев М. Регулярное полицейское государство и понятие модернизма в Европе XVII–XVIII веков: попытка сравнительного подхода к проблеме // Американская русистика. Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология / Пер. с англ. Самара, 2000. С. 48–79).

39

Подробнее о концепции камерализма см.: Peterson C. Peter the Greaťs Administrative and Judicial Reforms. P. 5–10, 114–115; Аннерс Э. История европейского права / Пер. со шведского. М., 1996. С. 239–241; Анисимов Е. В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в. СПб., 1997. С. 104–105.

40

Об истории складывания теории разделения властей в XVII – начале XVIII в. см.: Ячевский В. В. Учение о разделении властей: исторический аспект // Юридические записки. Воронеж, 1997. Вып. 6. С. 134–136; Разделение властей: Учеб. пособие / Под ред. М. Н. Марченко. 2‐е изд. М., 2004. С. 13–25.

41

Крупнейшим вкладом в изучение темы о шведском влиянии на государственные преобразования в России первой четверти XVIII в. нельзя не признать отмеченный выше диссертационный труд К. Петерсона. В нашей стране рассматриваемую тему впервые затронул в 1860‐х гг. правовед А. Д. Градовский. В ХХ в. тема о шведском влиянии разрабатывалась в России исключительно историками, наиболее плодотворно – Г. А. Некрасовым и Е. В. Анисимовым (Градовский А. Д. Высшая администрация России XVIII ст. и генерал-прокуроры. СПб., 1866. С. 92–93, 96; Некрасов Г. А. Учреждение коллегий и шведское законодательство // Общество и государство в феодальной России: Сб. статей. М., 1975. С. 334–343; Анисимов Е. В. «Шведская модель» с русской «особостью»: реформа власти и управления при Петре Великом // Звезда. 1995. № 1. С. 133–150).

42

О судоустройстве Швеции начала XVIII в. см.: Peterson C. Peter the Greaťs Administrative and Judicial Reforms. P. 62, 251, 309–310, 312, 318–319.

43

Законодательные акты Петра I. С. 368.

44

В 1702 г. по обстоятельствам военного времени Лифляндский апелляционный суд был передислоцирован в Ригу (см.: Егоров Ю. А. Вопросы истории государства и права Эстонской ССР до Октябрьской революции. Тарту, 1978. Вып. 4. С. 49).

45

Цит. по: Peterson C. Peter the Greaťs Administrative and Judicial Reforms. P. 310.

46

История Тартуского университета. 1632–1982 / Под ред. К. Сийливаска. Таллин, 1982. С. 18, 28, 33.

47

Tering A. Über die Juristenausbilding der Mitglieder des Hofgerichts in Dorpat (Tartu) 1630–1710 // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1989. Вып. 868. S. 30, 49–50. Примечательно, что в 1693 г. руководство Дерптского университета выступило с инициативой (впрочем, безрезультатной) организовать практику студентов юридического факультета в Лифляндском апелляционном суде (История Тартуского университета. С. 38–39).

48

Некрасов Г. А. Учреждение коллегий. С. 340; Peterson C. Peter the Greaťs Administrative and Judicial Reforms. P. 84–85; Анисимов Е. В. Государственные преобразования. С. 117–118.

49

Petschauer P. The Philosopher. P. 478–473, 486.

50

Законодательные акты Петра I. С. 218.

51

См.: Законодательные акты Петра I. С. 220.

52

Там же. С. 368.

53

См.: Там же. С. 284–285.

54

РГАДА. Ф. 248. Кн. 58. Л. 34–35 (проект Г. Фика), Л. 314 – 314 об. (проект А. А. Матвеева). «Всеподданнейшие замечания…» написаны по-немецки и представляют собой автограф Генриха Фика (подстрочный перевод этого текста для настоящей статьи выполнил И. А. Канакин).

55

Богословский М. М. Областная реформа. С. 167–172; Peterson C. Peter the Greaťs Administrative and Judicial Reforms. P. 319–324; Балакирева Л. М. Судебная реформа Петра I. С. 119–122.

56

См.: Законодательные акты Петра I. С. 369–370.

57

Законодательные акты Петра I. С. 372.

58

По мнению К. Петерсона, в докладе А. А. Матвеева от 3 декабря 1718 г. Юстиц-коллегия «была приравнена к Шведскому апелляционному суду» (Peterson C. Peter the Greaťs Administrative and Judicial Reforms. P. 325).

С приведенной точкой зрения трудно согласиться. Как уже говорилось, Шведский апелляционный суд (Svea hovrätt) функционировал в системе иных апелляционных судов королевства. Между тем Андрей Матвеев (в отличие от Г. Фика) никогда не проектировал такого звена российской судебной системы, как апелляционные (надворные) суды. Наименование в декабрьском докладе Юстиц-коллегии «надворным судом» являлось не более чем механическим использованием буквального перевода немецкого термина «Hofgericht», отчего-то привлекшего внимание А. А. Матвеева.

59

См.: Законодательные акты Петра I. С. 286, 289.

60

Публикацию черновых редакций проекта закона от 19 декабря 1718 г. см.: Законодательные акты Петра I. C. 372–377.

61

Там же. С. 373.

62

Там же. С. 374.

63

Там же. С. 375. (Слова «в знатных губерниях учрежден будет» вписаны Петром I.)

64

Нельзя не обратить внимание на неточность в интерпретации судоустройственных положений закона от 19 декабря 1718 г., допущенную К. Петерсоном. Шведский правовед ошибочно счел (вопреки смыслу ст. 2 закона) относящимися к разным звеньям судебной системы городовые и провинциальные суды. Вследствие этого К. Петерсон пришел к неверному выводу об утверждении в законе от 19 декабря 1718 г. пятизвенной судебной системы (Peterson C. Peter the Greaťs Administrative and Judicial Reforms. P. 326).

65

Впервые опубликовано: Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале нового времени (XVI–XVIII вв.): сб. ст. / под ред. М. М. Крома, Л. А. Пименовой. СПб., 2013. С. 250–269.

66

Peterson C. Peter the Greaťs Administrative and Judicial Reforms: Swedish Antecedents and the Process of Reception. Lund, 1979 [Rättshistoriskt Bibliotek. Bd. 29]. Значительно более позднее автореферативное изложение материалов этого исследования см.: Он же. Реформы Петра I в сфере государственного управления и их шведские прототипы // Полтава: судьбы пленных и взаимодействие культур. М., 2009. С. 257–271.

67

Дмитриев Ф. М. История. С. 444; Градовский А. Д. Высшая администрация. С. 92–93, 96; Берендтс Э. Н. Несколько слов о «коллегиях» Петра Великого // Временник Демидовского юридического лицея. Ярославль, 1897. Кн. 71. С. 6, 8.

68

Некрасов Г. А. Русско-шведские культурные связи в первой четверти XVIII века // Скандинавский сборник. Таллин, 1977. Вып. 22. С. 189–197; Троицкий С. М. Об использовании опыта Швеции при проведении административных реформ в России в первой четверти XVIII века // Вопросы истории. 1977. № 2. С. 67–75; Анисимов Е. В. «Шведская модель». С. 133–150. См. также: Федосова Э. П. Из истории российской государственности (шведский опыт) // Россия и мировая цивилизация: [Сб. статей.] М., 2000. С. 185–194; Алексеева Е. В. Использование европейского опыта управления государством при Петре I // Вопросы истории. 2006. № 2. С. 15–31. Интерес к Швеции со стороны непосредственно Петра I наиболее целостно рассмотрел Д. М. Шарыпкин в статье и монографии 1980 г. (Шарыпкин Д. М. Шведская тема в русской литературе петровской поры // Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы: Сб. статей / Отв. ред. М. П. Алексеев. Л., 1980. С. 15–18; Он же. Скандинавская литература в России. Л., 1980. С. 41–46).

69

Из числа обзорных работ, посвященных использованию зарубежного правового опыта в России XVIII в. в целом, см.: Шарф К. Монархия, основанная на законе, вместо деспотии. Трансфер и адаптация европейских идей и эволюция воззрений на государство в России в эпоху Просвещения // «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе»: к проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи. М., 2008. С. 9–45.

70

См.: Щегловитов И. Г. Влияние иностранных законодательств на составление Судебных Уставов 20 ноября 1864 года. Пг., 1915.

71

Из общих работ о рецепции права см., например: Рыбаков В. А. Рецепция права: общетеоретический аспект // Вестник Омского университета. Сер. Право. 2007. № 4. С. 5–12. Из современных исследований рецепции права применительно к России см., в частности: Княгинин В. Н. Рецепция зарубежного права как способ модернизации российской правовой системы // Правовая реформа и зарубежный опыт: Сб. науч. статей. Красноярск, 2000. С. 11–23; Рыбаков В. А. Рецепция права: общетеоретические вопросы: моногр. Омск, 2009. С. 175–272; Ткаченко С. В. Правовые реформы в России: проблемы рецепции западного права: моногр. Самара, 2008 (последняя работа носит, впрочем, в большей мере политологический, а отчасти и публицистический характер).