Заметки о народном просвещении

Чисел и примеров можно было бы здесь привести целую массу, но… мне надо кончить, а потому укажу еще один, последний из главных, довод в пользу своего положения и на том закончу.

Чтобы сделать мой последний намек на необходимость народу жизненно-реального образования сразу очевидным, считаю наилучшим сопоставить два воспоминания из своей жизни, одно из детства, другое из недавнего времени.

В доме нашем, когда я рос и уже учился в тобольской гимназии, оставалась жить старушка, моя бывшая няня, историю которой когда-нибудь стоит рассказать, потому что она была сослана в Тобольск «на поселение» своим тульским помещиком за то только, что ее сын сбежал от рекрутчины. Славная была старушка и добрая, но ворчать любила. И бывало, когда что сделаю не по ней, неладно, она крепко журила и при этом всегда, когда хотела сказать наибольший попрек, обзывала «латинцем».

Не люб народу русскому латинец, это у него чуть не бранное слово и поныне живет. Вот няню я любил, а латынь – нет, и сколько кого детей ни спрашивал – все то же встречаю и посейчас; учиться учатся латыни, потому что надо, велят, а любить не любят, потому что это и не надо и никто не велит – так как тут велеть нельзя.

Другой памятный мне поучительный случай уже был мною где-то упомянут. Задумал я у себя в имении, около Москвы, в одно лето новый дом построить, и понадобилось много возчиков, чтобы подвезти к сроку сразу лес, железо, кирпич, камень и т. п. Выждал конец сева и собрал в воскресный день крестьян трех соседних деревень, чтобы порядиться все подвезти сразу, народом. Пришли все рядиться, выслали выборных, и ряда была уже закончена с выборными на дому, но они пошли еще раз сказать остальным, стоявшим во дворе, обо всех условиях. Жду возврата, не идут что-то долго, и слышу – во дворе галдят. Думаю – прибавки еще спросят. Пришли наконец и мнутся, да потом и говорят: «Народ даром хочет все тебе привезти, только строй ты не жилой себе дом – у тебя есть ведь хороший, – а строй ты завод». – «Да как так?» – спрашиваю. Отвечают, что заработок будет завсегда тут рядом и не надо будет ни в Москву, ни на дальние заводы отлучаться. Они знали, что я интересуюсь заводскими делами, вот и надумали.

Так народ-реалист, хорошо понимая прямое для себя значение промышленности, сам толкает на этот путь, если видит подходящего человека. А где они? Много ли их? А будет довольно – народ сам поможет, потому что получше наших литераторов соображает свою прямую пользу, свою надобность живых промышленных дел – сверх земледельческих, которые составляют первообраз промышленных. Он не считает их «бесплодными» и все виды промышленности признает себе подходящими, как способы достать хлеб насущный. Следствия пусть уже выводит каждый, как ему нравится, а для меня ясно только, что латинского или вообще «языческого» образования народ не любит и не желает, а жизненно-реальное примет охотнее, что в латинце он видит прежде всего своего супротивника, а в реалисте – нужного ему человека. А кому же не хочется сделать образования народу любезным.

Сущность моих мыслей, относящихся к современному состоянию русского просвещения, скажется ясно, если сперва припомню пожелание Ломоносова – видеть на русской земле своих Платонов да «хитрых разумом Невтонов» – и если прибавлю затем от себя, что без Платонов-то, по нынешним временам, мы, пожалуй, и обойдемся, так как они в свое время дело сделали хорошее, но едва ли могут повторяться, а вот вместо того лучше пожелать ныне России двойное количество «Невтонов», чтобы раскрывали они тайны природные и разъясняли способы скромного согласования жизни с законами природы, пользуясь не только «хитрым разумом», но и опытными способами – двигаться все вперед да проверять выводы и делать их уверенно. Но Платон и Невтон были учителям юношества, а потому, думая о русском образовании прежде всего, следует позаботиться об учителях. Имея же случайных даже и при хорошей системе образования, едва ли мы получим даже Платонов, которых родина на юге, где потеплее.

21 мая (3 июня) 1900 г.

Париж

Глава III

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГИМНАЗИИ

Начиная года два тому назад свои новые заметки по вопросам русского школьного образования, я хотел сперва говорить об университетах и других высших учебных заведениях, а лишь после того о гимназиях. Но теперь нельзя следовать этому порядку, надо говорить сразу о гимназиях, потому что высокоуважаемый Петр Семенович Ванновский, сам много потрудившийся на педагогическом поприще, принялся за дело, начиная с гимназий, и мне не хочется опоздать, пока еще слушают.

Мнение мое сводится к двум основным положениям:

1. Для учения в гимназиях, как средних общеобразовательных школах10, готовящих к высшему или научно-специальному образованию (в высших ли школах или в жизненной практике) совершенно достаточно 6 лет.

2. Для того чтобы наше высшее образование в современных условиях жизни России приносило должные плоды, т. е. давало ученых – специалистов, душою преданных избранному делу, – лучше всего устроить так, чтобы нормальный возраст кончивших курс гимназий не превосходил 16–17 лет, а не равнялся 18–20 годам, как ныне.

Оба положения генетически друг с другом связаны, но рассматривать их я буду отдельно, начиная с первого, хотя у меня вначале родилось второе.

Не только 6-летнего учения довольно для тех целей, которые могут и должны преследоваться в гимназиях, но от замены 8– или 7-летнего учения 6-летним получатся и многие выгоды разного рода. Чтобы показать (а доказать может только опыт) это, скажу, прежде всего, что при исключении из гимназий всяких экзаменов, получится сокращение времени чуть ли не на целый год (при 8 классах, как теперь) и будет лучше и всем легче. А выбросив экзамены, по моему мнению, должно переводить из класса в класс не по сумме отметок или не по их величине, а только по решению большинства совета учителей, так как оставлять в классе из-за одной либо двух отметок часто очень вредно. Во-вторых, времени для учения в гимназиях при такой же, как ныне, подготовке выгадывается, пожалуй, больше года, если выкинуть многое излишнее, вроде латинских или греческих, даже славянских тонкостей, совершенно ничего не дающих для общего образования. А оставив, сверх того, обязательным, вместо двух, один из новых языков и придав этому языку значение простого орудия для возможности дальнейшего его применения, мы выиграем, конечно, тот год или те два года, о которых идет речь, не только без ущерба в подготовке учеников, но и с дополнением в пользу действительного, предварительного образования.

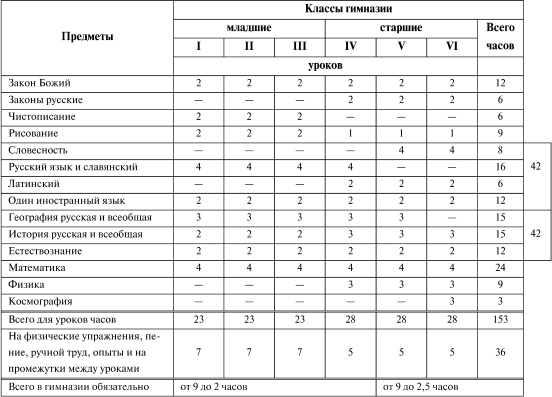

Чтобы не ограничиться одними этими общими заметками, привожу вслед за этим такое примерное расписание гимназических уроков (на неделю, по классам), которое, по моему мнению, даст результат не менее надежный, чем другие, мне известные, расписания подобного рода. Это, конечно, только попытка, но согласованная с продолжением времени учения в гимназиях и с однообразною подготовкою к высшему образованию – на разных факультетах и в разных специальных высших учебных заведениях, так как начинание в гимназии, хотя бы после 3-го класса, какого бы то ни было специализирования я, признаюсь, не могу понять, хотя бы целью его было разделение тех, кто предполагает продолжать учение после гимназии, от тех, кто прямо из гимназии пойдет на жизненные поприща. Вновь оправдывать пользу полного «единства учения в гимназиях» мне кажется излишним, так как об этом, кажется, говорено уже достаточно, а потому я прямо привожу свою попытку распределения недельных уроков в 6-классных общеобразовательных гимназиях:

О числе и значении уроков Закона Божия говорить нет надобности, так как необходимость предмета этого и его важное значение всем понятны. Но, быть может, здесь уместнее сказать, что результат всякого обучения и его влияние на всю жизнь ученика зависят не столько от числа данного рода уроков и не столько от программ, сколько от свойств преподавателя, так как всякое учение прежде всего есть как бы зараза, идущая от учителя, и состоит во внутреннем приближении ученика к учителю. Вообще, думая о том, что будущность России если не всецело, то очень много зависит от состояния ее просвещения, нельзя устать, повторяя неизбежное положение: гимназии могут дать хорошие плоды только тогда, когда для них будут особо и весьма внимательно готовить учителей – по всем предметам. Одних руководств, хотя и они много значат, мало, нужны живые носители просвещения, а их надо обставить так, чтобы они могли с любовью отдаваться делу ими избранному. Но я не увлекусь в эту сторону, тем более что выше уже успел сказать кое-что об этой стороне дела, а теперь переберу все предметы вышеприведенной таблицы, прежде всего для того, чтобы показать их отдельное значение.

Если к общему среднему образованию предъявлять хоть какие-либо жизненные требования, чуждые односторонностей классического пошиба («обтачивание ума или его дрессирование»), то в гимназии необходимо ввести преподавание русских законов. Слышу я, что предмета этого боятся многие, одни полагают, что он будет требовать большой зубрежки ничего не давая ни уму, ни интересу учащихся, а другие думают, что при объяснении законов возбудится в учениках критическое отношение к предмету, а это может дать вредное направление умам. Но я сам обучался в тобольской гимназии, где в свое время особыми предметами (кажется, вплоть до 60-х годов) были законоведение и судоустройство – взамен греческого языка, которому нас совершенно не учили. И помню я отлично, что предметы эти нас интересовали, требовали зубрения не больше всяких других и никаких таких вредностных идей не возбуждали, хотя учителя рассказывали нам кое-что и про учреждения в других странах.

Думаю даже, что юноши, узнавшие законы своей страны, будут меньше подвержены заразе от ложных толкователей, чем те, которые ничего не знают о своих законах. А законность, которой у нас, как всем известно, не очень-то много конечно, может увеличиться только тогда, когда будут хоть сколько-нибудь изучать и понимать законы. Да и странно до удивительности, «что незнанием законов никто не может оправдываться», а этого знания не сообщают в гимназиях. Ведь запас общих знаний нигде не увеличится в высших учебных заведениях, а потому наши образованнейшие люди, конечно кроме юристов, часто не имеют никакого понятия о русских законах. Само собою разумеется, что здесь неуместно входить в программу гимназических уроков законоведения, но нельзя не указать на то, что некоторые части этого предмета могут быть чрезвычайно полезны для дальнейшей деятельности в жизни, хотя бы, например, об устройстве крестьянства, о земстве, о правах на имущество, о наследстве, о суде присяжных, о кассации и т. п., не говоря об основных законах, которые крайне поучительны, интересны и важны.

В отношении к числу уроков я полагаю, что самое элементарное изложение юридических понятий не может занять менее 6 часов в неделю в трех старших классах, хотя бы дело ограничилось конкретною стороною одних законов России, так как хороший учитель при этом не избегнет своими словесными объяснениями упрочить приобретаемые знания и направить умы юношей в добрую сторону. Учитель же формалист или неумелый испортит какое угодно направление преподавания и при всякой программе.

Если о необходимости уроков чистописания в младших классах нельзя предполагать различия мнений, то в отношении рисования ожидать его должно, хотя никто не откажет рисованию в образовательном значении. И я думаю, что лица, восстающие против обязательности рисования в гимназиях, имеют в виду, во-первых, недостаток каких-либо способностей к рисованию у некоторых учеников, а во-вторых, обычные ныне свойства гимназических учителей рисования. Со своей стороны замечу, что я не встречал нормальных детей, не имеющих склонности к рисованию, и вижу много таких, которые преглубокомысленно сами пробуют рисовать, понять формы, перспективу, тени и краски. Глаз юноши, все время упражняющийся только над буквами и их сочетаниями, конечно, может притупиться к формам и цветам, к языку настоящей действительности, но нормы это не составляет, и если учеников упражнять в рисовании, их сознательная разумность только прибудет.

Однако здесь, как и во всем учении, все зависит от учителя. Не вдаваясь в критику (она тут легка) действительных явлений гимназического мирка, я хочу сказать только, что всего лучше иметь учителей рисования из лиц, получивших университетское образование и, следовательно, знающих какую-либо специальность, может быть готовых преподавать и какой-либо устный предмет.

Если бы во всех университетах и многих специальных академиях имели в составе профессоров действительных художников, которые учили бы своему делу желающих студентов, то, оставляя в стороне выигрыш от этого для самих университетов, профессора-художники помогли бы развитию художественных склонностей многих, и между ними, наверное, нашлись бы такие, которые продолжили бы эти занятия и охотно, с любовью, взялись бы учить в гимназиях рисованию, конечно, при условии сносного вознаграждения.

E. Н. Хилкова. Внутренний вид женского отделения Петербургской рисовальной школы. 1855 г.

Если же учителя рисования будут избираться между лицами действительно образованными и любящими свой предмет, то их влияние на учеников гимназии будет, без сомнения, не меньше, чем многих других, так как они могут раскрыть глаза юношей на такие области в мире, которые не окажутся преподавателями других предметов. Разумный учитель рисования, конечно, не поставит в вину недостаток успехов тем из своих учеников, которые при всем старании не будут в силах пойти дальше простейших элементов. Но голоса учителя рисования нельзя не слушать в совете гимназии, так как художественная сторона в жизни всегда будет иметь свой вес.

Примерно то же, хотя в гораздо меньшей степени, я бы хотел сказать о пении, так как, уча пению, как и рисованию, гимназии внесут свое оживление и смягчение в душу воспитанников и многим облегчат бремя предстоящей жизни. Как числа и меры, так формы, краски и песни по существу говорят и учат иногда яснее слов, а вместе с ними всегда их оживляют. И нельзя не желать, чтобы гимназии давали образование жизненное и чтобы гимназисты сохранили всю оживленность, свойственную юношеству.

Если слово и речь составляют бесспорное начало всего образования и если способом этим люди более всего обособились на группы, то мне кажется не подлежащим ни малейшему сомнению, что в деле среднего общего образования в России во главе предметов необходимо поставить развитие в учениках сознательного отношения к русскому языку, а потому необходимо дать предметам, сюда относящимся, достаточное число часов. Для этого в 4 первых классах предположено 4 урока в неделю. Их содержание должно состоять не в одних разборах грамматических форм, т. е. в анализе, но и в упражнениях над чтением и собственным изложением, т. е. в синтезе, так как этим не в меньшей мере, чем грамматикой, развивается настоящая грамотность, наблюдательность, сметливость и точность, в жизни очень надобные.

Все то, чего поклонники классических школ желают достичь разбором форм мертвых языков, без сомнения, при должном направлении уроков может быть достигнуто с помощью родного языка. А для немалой массы русских инородцев и иноязычников тут, прежде всего, найдется путь к должному на них воздействию школьного обучения. В IV классе мне казалось бы возможным кончить разбор языка, отделив часть времени на славянский язык и на указание его отношений к русскому. В двух старших классах тот же предмет выразится в понятии о литературах, особенно русской, но непременно в параллель с всемирною. Более чем 4 урока в неделю, а в сущности, по три, так как один урок все же надо отдавать сочинениям учеников, мне кажется, назначать не следует, так как слову не следует придавать в молодых умах чересчур большого, ему неподобающего, значения.

Классическая школа, на мой взгляд, тем и страдает более всего, что в ней «слова, слова, слова», а о чем они, как они относятся к действительности, – о том мало думают. В жизни же, как я ее понимаю, слово имеет лишь второстепенное значение в среде многообразных других отношений. Слово есть, прежде всего, способ сношения с другими, а потом особый способ сознательности, так как во множестве случаев и внутреннее рассуждение ведется словами. Ввиду этих соображений, я считаю разумным отдавать «слову» при обучении юношей не больше времени, чем другим главным категориям образовательных предметов. А на большое умножение уроков словесности я не согласен уже и потому, что не могу представить себе их достаточно содержательными и поучительными для юношей гимназического возраста.

На латинском языке писано столь много во все века развития современного просвещения, что для лиц, подготовляющихся к высшему образованию, даже техническому, следует дать в гимназиях некоторую латинскую подготовку. И если учитель латинского языка, не вдаваясь в тонкости, будет как следует обучать гимназистов IV–VI классов, то, имея по 2 урока в классе, может выпустить учеников, которые не побоятся латинской книги и будут ее легко читать, когда встретится в том надобность. Юристам, филологам, натуралистам и медикам это будет очень полезно. Тонкостей, конечно, проходить не будет времени при 6 всего уроках в неделю, но это неважно ведь и дело, когда на латынь смотреть не как на педагогическую цель, а только как на средство.

Таким же средством, для образования полезным, но вовсе не безусловно его определяющим, должно считать иностранные языки в гимназиях. Их вовсе нежелательно превратить в «языческие», умножая число иностранных языков, так как на то требуется чересчур много времени. У меня в руках имеются новые планы уроков для гимназий, где в старших классах на языки, вместе с русским и литературой, отведено по 16–17 уроков в неделю, т. е. средним числом по 2 1/2–3 урока в день.

Мне думается, что отводить так много, а именно более половины учебного времени, на языки в период, когда юноша уже начинает интересоваться всем живым окружающим, – просто вредно, а предположив хороших учителей, даже и опасно, потому что слова и слова, пожалуй, так займут ум юноши, что и он в них одних увидит всю премудрость, т. е. станет способным не на дела жизни, а только на слова, до них относящиеся.

Мне представляется дело изучения языков и литературы тогда только правильно поставленным в современном среднем образовании, когда ему отдается не более времени и внимания, чем знакомству с действительностью, приобретаемому такими предметами, как землеописание (география), история и естествознание, где предметы внешние выясняются в их отношении к тому, что каждый видит кругом себя. Поэтому мне кажется, совершенно достаточным обязательно учить в гимназиях одному иностранному языку, а по 2 часа во всех 6 классах совершенно достаточно для того, чтобы на данном языке потом иметь возможность читать книги.

Конечно, только три языка пригодны для цели образования: французский, английский и немецкий. Выбирать один из них для данной гимназии, мне кажется, должен совет учителей, сообразуясь с местными и временными условиями. И я могу думать, что в Пензе или Ревеле предпочтут французский, в Порт-Артуре или Либаве английский, в Москве или Варшаве, пожалуй, немецкий, если для местных условий такой выбор будет самый подходящий. Но так как и поныне еще немало есть людей, считающих, что образование, прежде всего, состоит в знании многих языков и так как этого могут требовать местные обстоятельства, например в приморских городах и столицах, то желательно, чтобы ученику, сверх обязательных уроков, можно было обучаться в гимназии другим языкам. Для этого в моем плане есть время, так как обязательные уроки и другие занятия, начинаясь с 9 часов, кончаются в 2 часа в 3 первых классах, и в 2 1/2 в остальных, после же этого, раза два или три в неделю, можно назначить для желающих, с особою за то платою, уроки другого иностранного языка. Пусть таким языком будет хоть китайский, если земство, город или родители – через совет гимназии (где их голос надо же слышать) – того пожелают и на это дадут особые средства.

Только я бы не позволил гимназисту тратить более 3 часов в неделю для такого второго языка, потому что надо же подумать и о выполнимости программы для сил растущих юношей, и о необходимости им иметь хоть часы полной свободы, когда учащийся может заняться тем, что ему самому любо, так как иначе получатся люди без собственной инициативы, какими они получаются из тех монастырских и иных школ, где расписаны все дневные занятия на всякие четверть часа. Гимназии должны в норме требовать определенного, обязательного времени от учеников, но не должны наваливать на них столько дела, чтобы они не имели возможность постепенно становиться самостоятельными людьми с личным характером. Регламентация каждого шага убивает развитие этой самостоятельности или, при известных характерах и условиях, приводит к уродствам.

Из 153 устных недельных уроков во всех 6 классах предлагаемого мною проекта мы просмотрели содержание только около половины. Эта половина очень важна и так многообъемлюща, что где-нибудь в Китае или в древней Финикии, да, того гляди, и в Древнем Риме, ее сочли бы, пожалуй, совершенно достаточной для средней школы, так как все, дескать, остальное приложится, если есть, кроме грамотности, запас начал религии, понимания законов, внешних образов, языков и литературы. Да так, ведь, и воспитывали старинных наших и французских баричей, так как в гостиной с таким запасом можно отлично обходиться, знакомясь из толков и газет с текущими интересами. Немало и поныне живет таких людей, которые придают только одному вышеуказанному (разве за исключением законоведения и рисования) истинно образовательное значение и способность изощрять ум к восприятию всего прочего. Уступку делают разве одной математике, а о прочем, особенно об истории и географии, говорят лишь снисходительно.

Но, по всеобщему приговору времени и по существу современных отношений, одни, да особенно сами по себе, вышеперечисленные предметы гимназического учения не более, как форма без содержания. Им, с маленькими добавками (по географии, истории и математике), можно было бы придавать значение подготовки к высшему образованию или к жизненной деятельности только тогда, когда бы доныне, выражаясь словами Станфорда (1891), «как в древности, философ должен был знать все обо всем». Но ведь этого уже нет, и воротиться к этому мыслимо только для утопистов. То есть общественное образование на всех его ступенях уже не стремится дать «философов», как стремилось оно еще во времена «Горя от ума»; те времена ушли, прошли.

А жизнь и государство ждут от образования, взятого в целом, знания «всего о чем-нибудь и чего-нибудь обо всем», т. е. ждут, говоря проще и короче, специалистов. Они нужны даже и в деле религиозного образования, и в деле военном или морском, даже во всех учреждениях гражданского управления; даже в полицию ищут специалистов, в ней уже завели свои подготовительные специальные курсы. А сельскому хозяину, инженеру, медику, юристу, учителю, технику, торговцу, даже простому капиталисту – всем нужна своя особая подготовка. Ее дают или высшие учебные заведения, а затем жизненная практика, или эта последняя тотчас после начального или среднего образования.

Собор, гимназия и Дмитровские ворота в Смоленске. Гравюра XIX в.

Не спорю, что всем – даже филологом или богословом, не то что торговцем или земледельцем – можно сделаться самоучкой, но опыт показал, что эти самоучки очень редки и вырастают только в среде подражания, специалистов же надо много, что ученые и самые философы теперь выходят только из специалистов, а главное – что рассчитывать стране на обдуманность приемов одних самоучек невозможно. Вот поэтому-то государства заботятся о развитии специального образования, особенно при помощи высших учебных заведений, без которых немыслимо стать на уровень современности ни в чем, начиная хотя с торговли, хотя с обороны.

Если же это ясно, тотчас будет видно, что общеобразовательная гимназия должна многое дать, кроме того, что перечислено выше, так как в школы для высшего специального образования должны, очевидно, поступать люди, прошедшие среднее образование. Это до того верно, что на гимназии, особенно на старшие их классы, всего правильнее взглянуть, как на приготовительные пансионы для высших, т. е. специальных, школ.

Оно, конечно, можно всякое специальное образование, включая и высшее, начинать с малых лет. Так, в духовных училищах и семинариях готовят для высшего образования духовенство, а по пути получают и контингент низших церковнослужителей. То же в военно-учебных заведениях. Кажется, что то же можно сделать и по всем специальностям. А выходит на деле, что этого сделать невозможно. Духовных и военных надо много, а потому учебные заведения можно рассеять по всей стране, чуть не во всяком городе. А медиков, технологов, горных, даже специализированных сельских хозяев или хотя филологов, художников, архитекторов и т. д. – всех и всяких необходимо иметь стране, такой как Россия, – в сумме-то много, а каждых лишь немного. Для них и учреждаются специальные университеты с их факультетами, академии, институты и т. п., но их все же немного.