Заветные мысли. О лженауке, химии и будущем России

Но обратимся к разбору вышеприведенных чисел, и прежде всего к отношению отпуска к ввозу, так же как к общей их цифре. На первый взгляд может показаться, что отпуск всех стран света должен быть по количеству и ценности или равен, или очень близок к сумме привоза во все страны. Разность можно ожидать только вследствие гибели части грузов в пути, например вследствие кораблекрушений, убыли части вывезенного от потребления во время пути, например от сжигания каменного угля на пароходах, и от приобретения новых грузов в море, например от улова рыб, китового жира и т.п. В количественном отношении такое заключение в общих чертах справедливо, и разность количеств вывезенных и привезенных товаров во всем свете должна быть ничтожно малою, может составлять разве один или около того процент.

В сумме же ценности отпуска и ввоза мы видим по таблице разность примерно от 21 до 23 млрд руб., т.е. привоз примерно на 10% превосходит отпуск. Такая же значительная разность, какая получена в нашей таблице, получалась и ранее всеми теми, кто занимался исследованием этого предмета, к сожалению, еще мало разработанного.

Причину перевеса ценности привоза над ценою отпуска должно объяснять преимущественно тем, что главная масса, а именно, по крайней мере, около 80%, товаров перевозится из стран, отпускающих в страны потребления океанами, и совершает сравнительно дальние пути; при перевозке же морем стоимость товаров увеличивается по двум причинам: во-первых, потому, что при самой перевозке идут расходы, прикладываемые к ценности товаров, и, во-вторых, потому, что капитал, вложенный в товары, а следовательно, и их цена возрастают в течение времени перевозки. Вследствие этих обстоятельств отпускные товары ценятся по нормам, существующим в отпускающей стране, а привозные – по высшим нормам, существующим в странах, получающих эти же товары.

Хотя вообще ценность привоза выше ценности всего отпуска, но для отдельных стран этого не может быть и нет в действительности. Такие страны, как современная Россия и С.-А. С. Штаты, имеют более или менее явный перевес ценности отпуска над ценою привоза, т.е., как выражаются, имеют благоприятный торговый баланс, и вся разность обеих цен покрывается или ввозом монеты или уплатою другим странам по государственным займам и разного рода частным обязательствам. Такие же страны, как Великобритания и Германия, имеют отрицательный, или неблагоприятный, торговый баланс, т.е. получают товаров на большую сумму, чем отпускают. Такая разность, однако, не касается денежного баланса этих и подобных стран. Он может быть им благоприятен, т.е. они могут получать из других стран денег более, чем разность между ценою привоза и отпуска. Эти заграничные денежные получения определяются вышеупомянутыми уплатами по долгам, займам, затрате капиталов и т.п.

Сколько-либо точный учет таких денежных получений и уплат от одних стран к другим при настоящем состоянии статистики почти невозможен или сопряжен со множеством произвольных допущений, но для его выяснения считаю весьма полезным указать на то, что в официальном немецком издании, сделанном для Парижской Всемирной выставки 00 г. («Catalogue officiel de la section Allemande», с. 32), указано на то количество немецких капиталов, которое обращается в других странах, а именно затрачено в их предприятиях (это один из непременных результатов протекционизма – свободные капиталы помещаются в предприятия других стран). Указывается именно на то, что в Америке немецких капиталов затрачено к 00 г. около 4670 млн марок, в Турции – около 450 млн марок, в азиатских странах – 570 млн марок, в Африке – около 1500 и в Австралии – около 670 млн марок. Кроме того, в указанном источнике упоминается о том, что в России, Австро-Венгрии, Швейцарии и других странах Западной Европы работает примерно такое же количество немецких капиталов, что составляет в сумме около 16 млрд марок, или около 8 млрд руб. Полагая лишь по 8% барышей, получим около 500 млн руб. поступлений в Германию из других стран от немецких предприятий, в них установленных.

Здесь было бы уместно остановиться над этой затратой иностранных капиталов во внутренние предприятия, тем более что такие затраты в значительных размерах осуществлены в России, но я отлагаю этот предмет до одной из следующих статей моих «Заветных мыслей», потому что предмет этот рассматривался многократно в русской печати, смущает русские умы и нередко обсуждается без понимания сущности дела. Здесь для нас важно обратить внимание лишь на то, что страны с развитою промышленностью, подобные Англии, Германии, Франции, Бельгии и т.п., успели накопить у себя столько капиталов и кредитов, что они не могут уже находить выгодных предприятий в своих странах и должны искать избыткам своих капиталов употребление во всем мире, а это ведет к тому, что они, ввозя на большую сумму, чем вывозят, товаров, могут покрывать разность доходами от этих капиталов и кредитов, помещенных в иных странах. Германия ввезла в 01 г. на 2644 млн руб., а отпустила товаров на 2089 млн руб., т.е. разность торгового баланса – 555 млн руб., а такая разность, судя по указанной цитате официального каталога, вероятно, с избытком покрывается доходами от немецких предприятий в других странах. Притом на долю Англии, Германии, Голландии и тому подобных богатых морских стран приходится значительная доля всей той разности, достигающей до 2 млрд руб., которая существует между мировым ввозом и отпуском, потому что в руках этих стран, особенно Великобритании, находится тот перевозочный флот, который получает свои доходы и барыши от морской перевозки.

Особый, по мне, важнейший интерес таблица современных внешних торговых оборотов всего мира представляет со стороны общей суммы и того, что приходится в отдельных странах на одного жителя. Общая сумма годового отпуска товаров, близкая к 21 млрд руб., показывает, что в настоящее время средний житель из всех 1600 млн обитателей Земли отпускает уже ежегодно не менее 13 руб. Громадное значение цифры отпуска выступит с особенною ясностью, когда мы вспомним, что отпуск в другие страны по существу своему составляет лишь небольшую долю внутреннего производства, так как бóльшая его часть идет на удовлетворение потребностей своей страны. Сумму ценностей всего производства охотничьих, сельскохозяйственных, горных, фабрично-заводских, перевозочных, торговых и административных продуктов труда неизбежно должно считать во много раз больше суммы отпускаемых ценностей, но отношение этих двух сумм нельзя доныне считать сколько-либо выясненным статистикою не только для всего мира, но даже и для отдельных стран, и если мы предположим на основании того, что более или менее известно для С.-А. С. Штатов, что вывоз составляет лишь десятую долю всего производства страны, то, наверное, будем в minimum’e (по отношению к производству), так как производство в громадном большинстве стран, не достигших промышленного уровня С.-А. С. Штатов, в этих странах, наверное, более чем в 10 раз превосходит их отпуск. Так, например, для Китая отпуск на одного жителя составляет лишь около 60 коп. в год, и нельзя полагать, чтобы все производство страны равнялось лишь 6 руб. в год на жителя. Тем более это касается стран Африки. Отсюда следует заключить, что современное мировое производство в среднем на каждого жителя всей Земли дает более 130 руб. в год, а так как, судя по сумме существующих статистических сведений, относящихся к России, можно с уверенностью утверждать, что среднее на жителя годовое производство менее 130 руб., то и очевидно, что в своей производительности мы отстали не только от передовых, богатых стран, но даже и от общего среднего мирового производства. Это очевидно и по нашему отпуску, который на жителя дает цифру гораздо меньшую, чем средняя для всего мира.

Давно народная поговорка говорит о благах золотой середины, а о желательности достижения ее в отношении к вывозу России не может быть, по моему мнению, никакого сомнения, а так как ценность вывоза тесно связана со всем производством, то мы здесь, как и во всем прочем изложении наших «заветных мыслей», ясно и с полным внутренним сознанием говорим о том, что для «блага народного» прежде и важнее всего заботиться об умножении современной ценности всего производства страны. Притом это умножение ценности, т.е. количества затраченного труда, должно быть весьма значительным, т.е. по крайней мере, удвоенным против современного, если мы желаем для России достигнуть только среднего в мире. На хлебе или других продуктах земледелия достичь этого, наверное, нельзя не только ныне, но и впредь, потому что вывозить хлеб можно только по мере его потребности у других народов, так как хлеба потребляется на жителя лишь определенное количество. Потребность в хлебных товарах на среднего жителя нельзя определять только количеством хлеба, необходимого для питания людей, потому что часть хлебов идет домашним животным и на некоторые технические производства, например крахмальное, винокуренное, пивоваренное, кожевенное и т.п. Только развитая статистика может дать нужные здесь числа. В этом отношении мною перебраны были многие статистические отчеты, но я ограничусь лишь цифрами, относящимися к Швеции и Германии, не только потому, что их отчетливость велика, но и главным образом потому, что в шведской статистике даются цифры для разных эпох жизни народной, а в Швеции она явно изменилась в конце XIX ст. В начале его Швеция была страною почти чисто земледельческою, а в его конце стала страною чисто торгово-промышленною, ввозящею больше хлеба, чем его вывозящею, и переставшею отпускать столь много эмигрантов, как было еще недавно, дающею много фабрично-заводских товаров и оттого явно, на глазах богатеющею.

Все это совершенно ясно вытекает из цифр, собранных в превосходнейшем труде, составленном шведскою комиссиею для Парижской Всемирной выставки 00 г.: «La Suéde, son peuple et son industrie, redigé par G. Sundbarg, 00». В этой поучительнейшей книге видно, что всех зерновых хлебов на одного жителя в начале XIX ст. шло по 237 кг на душу, т.е. менее 15 пуд. в год на одного среднего жителя; в конце же столетия потреблялось, т.е. производилось внутри и приобреталось извне, по 440 кг в год, т.е. примерно по 27 пуд. в год на среднего жителя. Цифры эти, между прочим, показывают явно, как возрастает потребность в хлебе на каждого жителя в то время, как страна обогащается (но это возрастание, конечно, имеет свой предел), что должно намотать на ус всем тем, которые имеют хоть какое-нибудь понятие о современной средней русской потребности в хлебе, едва превышающей 20 пуд. на среднего жителя. Швеция ввозит в год около 15 млн пуд. пшеницы и ржи, т.е. примерно по 5 пуд. на жителя, и, следовательно, более 20 пуд. на жителя всяких хлебов получает от своей почвы.

В официальном германском статистическом отчете (Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. 00, с. 157) дается общее годовое потребление как для всей Германии, так и на одного жителя важнейших хлебов: ржи (154,5 кг), пшеницы (94 кг), ячменя (71,4 кг) и овса (116,6 кг), что составляет для периода 1898–1899 гг. всего на каждого жителя по 436,5 кг, или около 26,5 пуда, и что очень близко к тому, что дано выше из шведского отчета, а потому можно признать, что современное потребление важнейших хлебных зерен для питания людей и для технических надобностей составляет в год около 27 пуд. на каждого среднего жителя Европы. Что же касается до производства и потребления важнейших хлебов в России, то официальные отчеты об этом предмете имеют точность только по отношению к большому отпуску и ничтожному привозу, но имеют малую точность по отношению к производству, хотя и совершенствуются начиная с 70-х годов к нашему времени, относясь, однако, только к 50 губерниям Европейской России и 13 губерниям Привислинского и Кавказского краев, где живет более 108 млн жителей. Не без некоторого основания должно полагать, что в остальных краях России сбор хлебов на душу не менее, а вероятно, даже более, чем в 50 или 60 подотчетных губерниях. Все относящиеся сюда сведения, иногда очень разноречивые и несогласные, собраны и с возможною тщательностью разобраны в недавно явившейся книге под названием «Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России» (02), изданной таможенным департаментом под редакцией нашего первоклассного статистика В.И. Покровского.

Из этой книги (отдел II, А) я и считаю наиболее простым заимствовать окончательные выводы, основанные на данных, касающихся периода конца 1890-х годов, не входя при этом в подробности, касающиеся изменений в разные годы, по губерниям (например, Воронежская и Олонецкая) и т.п., и останавливаясь лишь на средних данных на одного жителя по отношению к средней урожайности.

Общую сумму производства, или получения, всех важнейших хлебов уже 63 губерний В.И. Покровский определяет в 23,6 пуда на 1 жителя (с. 8).

Вывоз хлебов из России идет почти исключительно из этих губерний и составляет 5,1 пуда на 1 жителя этих губерний, что дает для них среднее внутреннее потребление на жителя лишь около 18,5 пуда.

Если мы сочтем такое же производство, около 23,6 пуда на жителя, для всех 140 млн жителей России, то это составит около 3300 млн пуд. всего производства в год (за исключением семян).

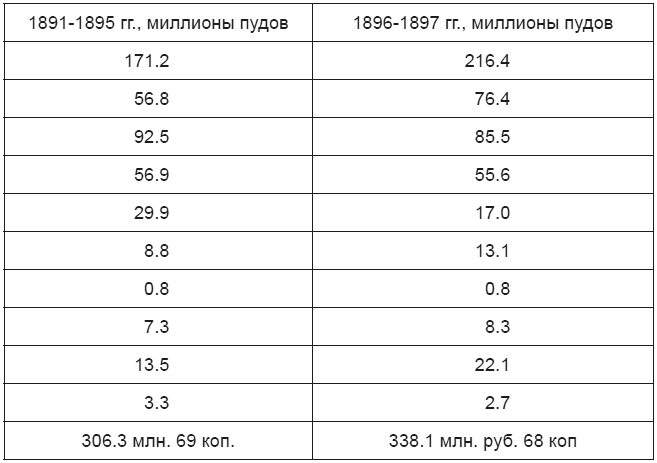

Вывоз же из России важнейших хлебов виден из следующего сопоставления:

Вычитая из предположительного современного общего урожая, т.е. из 3300 млн пуд., средний годовой вывоз, близкий к 500 млн пуд., получим для продовольствия 135–140 млн жителей около 2800 млн пуд., или на 1 жителя около 20 пуд., т.е. немногим более того, что сочтено В.И. Покровским, но все же, во всяком случае, менее среднего потребления хлебов в Западной Европе, т.е. менее 26–27 пуд. на жителя, а так как вывоз всех хлебов составляет лишь около 3 пуд. на 1 среднего жителя, то если бы осталось все количество вывозимого из России хлеба для потребления жителей и переработки внутри нашей страны, то все же норму нашего продовольствия нельзя было бы считать вполне достаточною для современности. Разделяя 450 млн пуд. на 135 млн жителей России, получаем на каждого менее 3,3 пуда, или около 140 фунтов в год, т.е. около 1/3 фунта прибавки хлеба на жителя в день, а всякий знающий деревню отлично понимает, что прибавка 1/3 фунта хлеба в день на жителя России была бы чрезвычайно полезна для «блага народного».

На основании этого к числу моих заветнейших мыслей относится то соображение, что вывозимый Россией хлеб по настоящее время уменьшает, а не увеличивает «благо народное».

Но так как со своим развитием Россия требует много товаров, в ней вовсе не находящихся или в ней производимых в недостаточном количестве, и так как для получения этих товаров, т.е. для ввоза, необходим вывоз, то, по моему крайнему разумению, из вышесказанного непременно следует тот вывод, что для «блага народного» Россия должна усиленно умножить свое хлебное производство и всего более производство всяких иных товаров, требуемых иными странами.

Не здесь, а в других своих статьях я постараюсь рассмотреть главнейшие, по моему мнению, условия как для увеличения производства хлеба в России, так и других видов промышленности, дающих вывозные товары; здесь же пока нам достаточно вышесказанного, особенно если к нему прибавить некоторые сведения, мне кажется не всем еще ясные, относящиеся к вывозу и ввозу хлеба в разных странах.

Все страны мира в отношении к хлебам, производимым Россией и вообще Европой, можно ясно разделить в настоящее время на три крупные категории: нуждающиеся в указанных хлебах, их отпускающие и на такие, которые в этом деле не участвуют, по крайней мере, в настоящее время и в сколько-нибудь заметных размерах, т.е. довольствующиеся своим производством или потребляющие преимущественно другие виды питательных веществ, например рис, финики, бананы, кокосы и т.п.

К этому последнему разряду стран относятся многие азиатские (Китай, Персия и т.п.), африканские (Центральной Африки) и некоторые американские (Мексика и страны Средней Америки).

Из первых же двух категорий страны Западной Европы потребляют или ввозят хлеб, а вывозят его для них почти исключительно лишь Россия, С.-А. С. Штаты, Австро-Венгрия, Балканские государства, Аргентина и некоторые колонии.

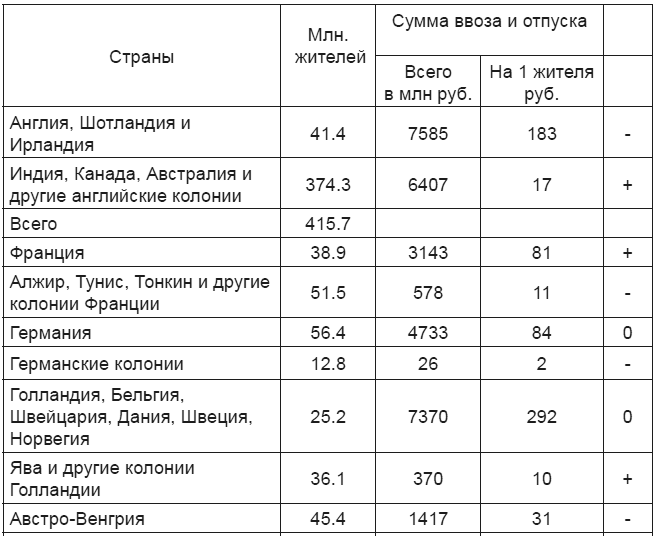

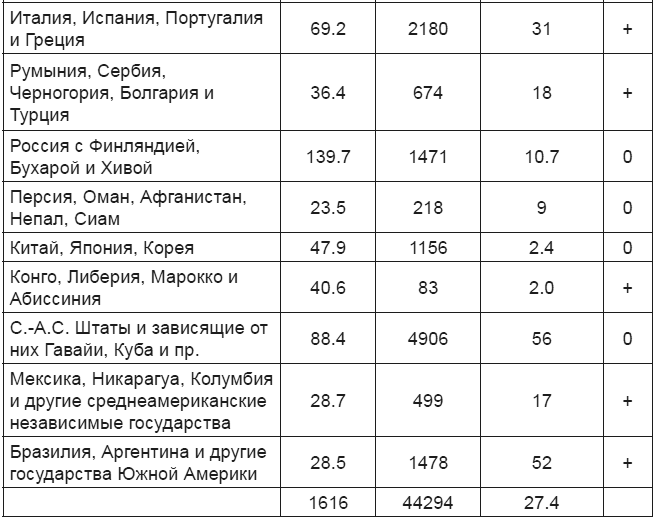

Чтобы с некоторою ясностью выставить коренное различие стран трех названных категорий, из предшествующей таблицы мы делаем следующую сводку, относящуюся к крупным народным единицам, отмечая в конце знаком плюс «+» страны, отпускающие хлеб, минусом «–» в нем нуждающиеся, нулем (0) – страны третьей категории.

При их обзоре дается в первом столбце число миллионов жителей, во втором – сумма всех внешних оборотов, т.е. ввоз + вывоз, и в третьем – величина всех этих внешних оборотов, приходящаяся на жителя.

В странах, нуждающихся в хлебном ввозе (с минусом), находится жителей 231 млн, и их общий внешний торговый оборот (вывоз + ввоз) достигает 25 011 млн руб., что дает на 1 жителя около 108 руб. в год, т.е. примерно по 50 руб. отпуска и около 60 руб. ввоза. Это, очевидно, страны, богатейшие во всех отношениях и передовые в промышленном отношении и в современном просвещении. В странах, отпускающих хлеба, живет 765 млн, и они имеют общий оборот внешней торговли около 16 931 млн руб., т.е. на каждого жителя приходится всех внешних оборотов около 22 руб., или отпуска около 10 руб., а ввоза около 12 руб., т.е. в общих чертах их внешние торговые обороты раз в 5 менее, чем для стран первой категории, т.е., говоря в общем целом, это страны, богатые по природе, сравнительно не густо населенные и в промышленном отношении лишь начинающие, более бедные и менее просвещенные, но обещающие в будущем как сильное умножение народонаселения, так и увеличение торговых оборотов, промышленности и всего просвещения. Что касается до стран третьей категории (со знаком 0), то в них живет около 621 миллиона, и сумма их внешних оборотов равняется 2 352 млн руб. в год, что дает на жителя около 4 руб. в год, явно показывая, что эти страны далеко отстали не только от тех стран, которые ввозят хлеб, но и от тех, которые его отпускают, равно как и от всего промышленного и всякого иного прогресса. Сопоставляя цифры среднего ввоза на одного жителя, а именно около 50 руб., 10 руб. и 2 руб. в год для трех наших категорий, ясно видим в общем целом то соответствие между развитием промышленности и всею историею человечества, которое уже давно защищается множеством передовых писателей28.

Не вдаваясь в разбор спроса отдельных стран на разные хлеба, считаем достаточным указать на то, что спрос этот с годами явно возрастает, чего и должно ждать вследствие прироста населения, так как в странах, ввозящих хлеб, ежегодно прибывает около 2 млн жителей (на 230 миллионов) и, следовательно, ежегодно требуется увеличение хлеба примерно на 54 млн пуд., а прибыль внутреннего получения, хотя и существует, несомненно, например в Западной Европе, не может удовлетворить этому возрастающему спросу за теснотою населения. Спрос хлебов в конце XIX в. достиг, несомненно (судя по таможенным отчетам), до 1300 млн пуд. в год, т.е. до 5,5 пуда на жителя стран первой категории. Россия, вывозя около 450 млн пуд., удовлетворяет более чем трети всей мировой потребности в обычных хлебах. С нею соперничает в этом отношении, все увеличивая свой отпуск, лишь Северная Америка, т.е. Соединенные Штаты и Канада, доставляющие ныне также примерно около трети спрашиваемого на рынках хлеба. Остальная треть доставляется почти поровну, с одной стороны, Австрией, Румынией, Египтом и другими странами Средиземного моря, а с другой стороны, такими заокеанскими странами, как Аргентина, Индия, Новая Зеландия и т.п. На мой взгляд, эти последние страны постепенно должны занять в недалеком будущем преобладающее место в отпуске хлебов, потребных Западной Европе, потому что там свободных земель еще очень много, колонизация лишь начинается, а в ее начале всегда занимаются прежде всего земледелием (если не добычею золота).

Соперничество с Россиею С.-А. С. Штатов в поставке хлебов не может быть продолжительным, так как в Штатах уже уменьшается колонизация вследствие ощущаемого недостатка свободных земель и промышленное развитие идет очень быстро, отнимая от земледелия переселенцев и поглощая большинство производимого хлеба, как это можно было бы доказать числами последовательных переписей С.-А. С. Штатов, чего я не делаю лишь потому, что боюсь усложнить изложение. Если даже допустим, что страны первой категории, т.е. ввозящие хлеб, будут удваивать свое народонаселение в 100 лет (что очень маловероятно), то тогда и к концу XX ст. потребуется, считая даже по 10 пуд., заграничной прибавки всего лишь вдвое против современной доставки хлеба в эти страны, и, следовательно, Россия за это время может поставить лишь примерно вдвое более, чем ныне, хлеба для заграничных потребностей, а так как ее прирост во много больше, чем в совокупности всех стран Западной Европы, то ей для этого нужно будет или еще более голодать временами, или раза в три или четыре увеличить свою добычу хлеба, улучшив способы своего хлебного хозяйства, но и тогда на одного жителя в ней едва ли увеличится отпуск.

Отсюда, мне кажется, не вдаваясь в подробные и рискованные расчеты на будущее, должно несомненно заключить, что выигрыша в величине внешних оборотов России нельзя достичь при помощи усиленного отпуска хлебов. С этим хлебным вывозом Россия должна остаться, судя по всему вышесказанному, страною бедною, временами голодающею и уже вследствие этого с малым развитием просвещения и всей гражданственности. Не тут, очевидно, ключ к возможности прочного развития «блага народного».

Сельское хозяйство совершенствуется повсюду только под давлением совокупности двух основных влияний: тесноты населения и развитой промышленности. В таких странах, как Китай, Ява, Япония, явное совершенствование земледелия определяется громадною теснотою населения, в Западной же Европе и С.-А. С. Штатах – влиянием обоих факторов, так как промышленность является потребителем множества сельскохозяйственных продуктов, например картофеля для крахмала, свекловицы для сахара, льна и других волокнистых растений для тканей и т.п., и, что всего важнее, близостью покупателей, занятых промышленностью в стране, к земледельцам, доставляющим нам хлеб. Общей тесноты населения, близкой к западноевропейской или к японской и китайской, во всей нашей стране ждать очень долго, потому что ныне на каждого жителя у нас приходится много более 7 десятин земли, способной к культуре, а потому сколько-либо быстрого совершенствования земледелия можно ожидать у нас только через развитие промышленности и через приложение к земле таких приемов, тесно связанных с фабриками и заводами, какие привели С.-А. С. Штаты к большому господству на хлебном рынке и позволяют довольствоваться малою долею жителей для ведения отпускной хлебной торговли.

Здесь уместно указать на то, что даже в хлебном вывозе Россия теряет перед С.-А. С. Штатами в том отношении, что отпускает главную массу своих хлебов в виде, не прошедшем через промышленную обработку в муку и другие продукты, и если бы эта сторона промышленной обработки хлебов Россиею была достигнута, ценность русского хлебного вывоза по крайней мере в страны, не облагающие хлеб пошлиной (Англия, Голландия и т.п.), сильно бы возросла. Другое преимущество С.-А. С. Штатов, Аргентины и тому подобных стран над Россиею по отношению к вывозу питательных веществ состоит в том, что мы мало развиваем вывоз животных продуктов, тогда как указанные страны налегли на эту сторону вывоза. А так как для улучшения земледелия и первичной переработки его продуктов и особенно же усиления скотоводства и получаемых от него продуктов необходимы в России громадные капиталы, которые нигде не даются прямо земледелию вследствие великой раздробленности его усилий и сравнительно малой доходности всего хлебного хозяйства, а легко всюду ссужаются другим промышленным предприятиям, например железным дорогам, каналам, горным делам, фабрикам и заводам, то необходимость России пройти через этот последний вид промышленности, на мой взгляд, становится вполне очевидною, не говоря уже о том, что земледелие всюду оплачивается ныне ниже, чем другие виды промышленности, и представляет не зависящие еще от людей риски неурожаев.

Утверждая необходимость для «блага народного», т.е. для увеличения его богатства, силы, просвещения и самостоятельности, первоначального развития других видов промышленности, я очень ясно понимаю, что, преодолев все представляющиеся трудности, путем этим нельзя быстро увеличивать внешние обороты нашей страны потому уже, что развивающаяся русская промышленность должна, прежде всего, удовлетворять свой внутренний рынок и бороться с заграничными соперниками (что логически и ведет к протекционизму), а затем рядом развивать все свое сельское хозяйство, т.е. долго оставаться по отношению к внешним оборотам на втором плане между передовыми странами. Но я не допускаю со своей стороны, что большие внешние обороты окончательно определяют на все времена при умножении народонаселения благосостояние стран и все их совершенствование, по крайней мере, в недалеком будущем. Указанием на это служат, во-первых, все те недостатки чисто промышленного развития, которые всем известны и которых распространения на нашу страну я вовсе не желаю, а во-вторых, то, что с развитием промышленности в земледельческих странах, и особенно в странах нашей третьей категории, преобладающее значение вывоза фабрикатов должно уменьшаться и с единовременным развитием земледелия и населенности земледельческие страны, не получая большого перевеса во внешних оборотах, должны развивать преимущественно внутреннее потребление.