Вселенная! Курс выживания среди черных дыр. временных парадоксов, квантовой неопределенности

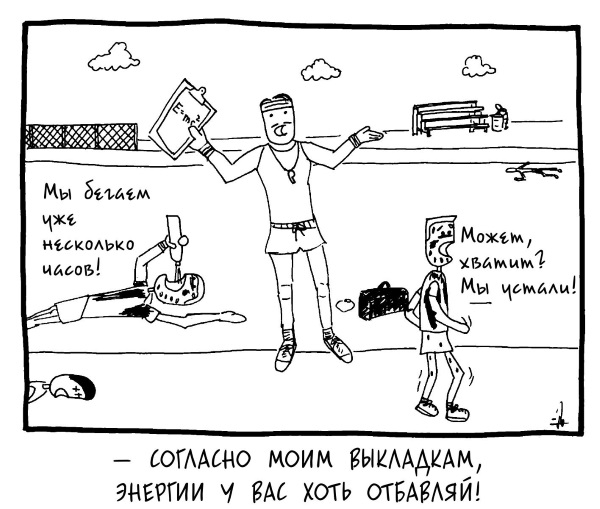

Знаменитое уравнение Эйнштейна – не более чем формула преобразования массы в энергию и обратно.

У этой формулы широчайший спектр самых удивительных применений, и мы буквально видим ее отражение каждую секунду всю жизнь – в солнечном излучении.

Теория Эйнштейна, по всей видимости, находит успешное применение на практике, однако, кроме того, она необычайно сильно повлияла на общественное сознание, особенно на сознание тех, кто ее не понимает.

Один из уважаемых авторов этой книги (Голдберг), будучи действующим ученым, часто получает рукописи, сочинители которых заявляют, будто разработали теорию, которая опровергает существующие физические парадигмы, и в девяти случаях из десяти главный их тезис – что великое уравнение Эйнштейна ошибочно, что его логика ущербна или просто что математически допустимо другое толкование. Этот феномен настолько распространен и наблюдается настолько часто (причем со временем все чаще), что даже спустя 100 лет после того, как Эйнштейн опубликовал свою формулу, в журнале «Америкэн Лайф» появилась статья о человеке, который (безуспешно) попытался доказать, будто «Е не равно эм це квадрат».

Почему же простая формула преобразования вызывает такой ажиотаж? Отчасти потому, что она так проста на вид. Никаких незнакомых буковок, к тому же большинство людей в общих чертах понимают физический смысл всех ее составляющих. И она действительно очень простая. Как будто нам говорят: «Вот хочу продать мою материю и получить энергию. Сколько дадите?»

Ответ: «Довольно-таки много». Дело в том, что, как мы уже установили, с – большое число, а мы еще возводим его в квадрат и умножаем на него массу.

Начнем с малого. Представим себе, что у вас есть около двух граммов буммония – это такое вещество, которое мы только что придумали, так что имеем право запатентовать и употреблять его название. Это примерно масса монетки в один пенни, и вам каким-то образом удается превратить ее в энергию. Если бы такое было возможно, а мы вас уверяем, что нет, вы бы получили около 180 триллионов джоулей. Не представляете себе, сколько это? Не проблема, объясним.

Такая энергия позволит вам:

1) сделать так, чтобы 50 тысяч стоваттных лампочек горели целый год;

2) с лихвой обеспечить калориями все население городка Терре-Хот в штате Индиана (с населением 57 259 человек) на целый год;

3) заменить энергию примерно 5000 тонн угля или 6 356 000 литров бензина. Если заправить этим бензином автомобиль, можно перевезти на нем всех до единого жителей Терре-Хот из Нью-Йорка в Калифорнию. Непонятно, правда, зачем это делать.

Для сравнения, энергия сгорания двух граммов угля питает одну лампочку примерно час.

Материя, как и большинство людей, не развивает свой потенциал полностью, а если не считать случаи, когда мы сталкиваем материю с «антиматерией» или «антивеществом» (о чем мы еще поговорим), преобразовать всю массу в энергию невозможно. Так что не считайте, будто от E = mc 2 один шаг до полной независимости от нефти, остановитесь. Рано радоваться.

Великое уравнение Эйнштейна изменило мир: самые очевидные примеры его применения – ядерное оружие и атомная энергия. Важно понимать, что при большинстве ядерных реакций мы преобразуем в энергию лишь крошечную часть общей массы материи. Наше Солнце – гигантский термоядерный генератор, который превращает водород в гелий. Основная реакция предполагает, что мы берем четыре атома водорода и получаем один атом гелия и некоторое количество отходов, в том числе нейтрино, позитроны и, само собой, энергию в виде света и тепла. Для нас это крайне выгодно – ведь энергия, вырабатываемая Солнцем, в виде солнечных лучей согревает поверхность Земли, питает растения и водоросли и в конечном счете поддерживает нас как экосистему.

Однако по эффективности всему этому далеко до нашего буммония. Из каждого килограмма водорода, «сгорающего» на Солнце[17], мы получаем 993 грамма гелия, а значит, в энергию преобразуется лишь семь граммов. Однако, как мы уже видели, и небольшой массы хватает для великих дел.

Самые известные примеры преобразования массы-энергии – это именно превращение массы в энергию, а не наоборот, в том числе самые страшные из этих превращений и вообще главный кошмар на этой Земле – ядерные бомбы и радиоактивный распад. В каждом из этих случаев столкновение энергичных частиц или спонтанный распад заставляет небольшое количество массы преобразоваться в ошеломительно огромную энергию. Почему радиоактивные вещества такие страшные? Потому, что даже при одном распаде образуется фотон с такой колоссальной энергией, что дай ему хоть малейший шанс, и он попортит вам клетки.

Когда Вселенная только зародилась, в ней гораздо чаще происходил обратный процесс – из энергии получалась материя, хотя сейчас такое бывает довольно редко. В те далекие времена, когда температура достигала миллиардов градусов, материя то и дело возникала от столкновения лучей света друг с другом. Невероятно, но факт. Вот почему мы вернемся к этому в главе 7.

Хит-парад среди физиков!

Кто самый выдающийся физик современности? Горячая пятерка!

Нас то и дело вовлекают в досужие споры на уровне «кто лучше – Кирк или Пикар?» или «кто самый лучший физик?». Если ответ на первый вопрос очевиден для всякого, кто хотя бы одним глазом смотрел «Звездный Путь» и при этом не йинтагх[18], то второй вопрос куда сложнее. Если бы спор был на деньги, мы бы отстаивали ту точку зрения, что величайшие физики – те, в чью честь назвали что-нибудь важное и серьезное, даже если кто-нибудь другой уже пришел независимо к тому же выводу. Иногда величайшие мыслители не удостаиваются заслуженной славы (мы думаем о вас, Тесла), но наш список такие случаи, увы, не учитывает – считайте, что таким людям просто не повезло. Нас интересуют именно знаменитости. Кроме того, поскольку мы хотим не отставать от жизни, то, к сожалению, не будем рассматривать заявки от тех, кто совершил самые значительные открытия до 1900 года. Наконец, мы уверены, что многие физики не согласятся с нашим списком, но им мы со всем нашим уважением предложим написать собственную книгу.

Итак:

1. Альберт Эйнштейн (1879–1955),

Нобелевская премия за 1921 год.

Нужны ли здесь какие-либо аргументы? Эйнштейн создал теорию относительности – и специальную (эта глава), и общую (главы 5 и 6), – причем, судя по всему, на абсолютно пустом месте и совершенно самостоятельно. Он неопровержимо доказал, что свет состоит из частиц (глава 2), и стал одним из отцов-основателей квантовой механики, хотя сам в нее толком не верил. Его имя стало синонимом слова «гений», к тому же, положа руку на сердце, он единственный из нашего списка, кого вы знаете в лицо.

2. Ричард Фейнман (1918–1988),

Нобелевская премия за 1965 год.

Благодаря уникальному складу ума Фейнман стал героем и примером практически для каждого молодого физика. Он изобрел квантовую электродинамику, которая при помощи квантовой механики объясняла, как устроено электричество (глава 4), и доказал, что частицы и поля буквально двигаются по всем возможным путям одновременно (глава 2). Кроме того, он прославился как «великий популяризатор», и по крайней мере несколько примеров из нашей книги беспардонно (но со ссылками) свистнуты из лекций Фейнмана.

3. Нильс Бор (1885–1962),

Нобелевская премия за 1922 год.

Довольно скоро вы прочитаете главу 2, которая будет посвящена квантовой механике. Вы ее обязательно полюбите! Даже если нет, ближе к середине главы мы расскажем, что стандартные представления о квантовой механике на настоящий момент называются «копенгагенской интерпретацией». Догадайтесь с трех раз, откуда Бор родом. Бор не только в общих чертах определил мировоззрение современного человека, но и первым создал реалистичную картину атома и показал, что как попало атом не сляпаешь – его состояния «квантуются».

4. Поль Адриен Морис Дирак (1902–1984),

Нобелевская премия за 1933 год.

Дирак был среди тех, кто продрался сквозь целую гору уравнений, получил формулу, которая на вид казалась физически абсурдной, но решил, что «Бог, создавая этот мир, опирался на математические выкладки восхитительной красоты», и решил, что раз так, все эти уравнения все равно верны. Примерно так он и предсказал существование антиматерии за четыре года до того, как ее обнаружили.

5. Вернер Гейзенберг (1901–1984),

Нобелевская премия за 1933 год.

Когда Гейзенбергу присудили Нобелевскую премию, формулировка была такой: «За создание квантовой механики, применение которой, среди прочего, привело к открытию аллотропных форм водорода». Хотя на самом деле Гейзенберг не создал квантовую механику, он внес колоссальный вклад в ее разработку и открыл «принцип неопределенности Гейзенберга». Об этом подробнее в главе 2.

Глава 2

Квантовые странности

Так живой он или мертвый – шредингеровский кот?

Если вы хоть в чем-то похожи на нас, то ваше презрение к авторитетам сравнимо разве что с вашим же вкусом к жизни. Вы не подчиняетесь ничьим приказам и уж, конечно, ничего не принимаете на веру. Мы так хорошо вас понимаем – ведь мы тоже бунтари-одиночки. Вот почему мы не отвечаем на ваши вопросы об устройстве Вселенной сакраментальным «потому что мы так сказали». Напротив, мы из кожи вон лезем, взывая к вашему здравому смыслу и повседневному опыту, чтобы они подтолкнули вас в нужном направлении.

С квантовой механикой это не получается. На здравом смысле тут далеко не уедешь, хотя вам, возможно, и покажется, будто вы летите с ветерком. Вас, словно Гензеля и Гретель, привлекут яркие цвета и простые ответы, которые вы получите, если изберете легкий путь. Считайте наши подсказки хлебными крошками, которые готовы повести вас по тайным лабиринтам квантовых странностей. Опустим ту часть, согласно которой нас склевали прожорливые птички.

«А что такого странного в квантовой механике?» – спрашиваете вы с беспечной улыбочкой. Да, мы понимаем, вы стреляный воробей, в жизни у вас уже было буквально все, и вас уже ничем не обескуражить. А значит, вы не будете возражать, если мы попросим вас пройти один незамысловатый популярный тест[19].

Старинный тестъ на классическую интуицiю

Пожалуйста, постарайтесь отвечать честно. Если вы человек настолько искушенный, что ввязались в эту историю, уже зная кое-что о квантовой механике, нечестно притворяться, будто ваша интуиция щелкает парадоксы, как орешки.

Вопросы:

1. Сочувствуете ли вы метаниям Роберта Фроста в стихотворении «Другая дорога»?

В осеннем лесу, на развилке дорог,Стоял я, задумавшись, у поворота;Пути было два, и мир был широк,Однако я раздвоиться не мог,И надо было решаться на что-то.(Пер. Г. Кружкова)2. Подумайте над дилеммой Гамлета: «Быть или не быть?». Так ли уж необходимо делать подобный выбор?

3. Если дерево падает в лесу, где никого нет, производит ли оно грохот?

Ответы:

Если вы ответили «да» на все три вопроса, поздравляем! По складу ума вы прекрасно приспособлены к жизни в классическом мире. Если же вы ответили «нет» хотя бы на один из них, то не прошли тест на классическую интуицию, зато, скорее всего, готовы вступить в квантовый мир.

Если вы прошли тест на классическую интуицию, то оказались в отличной компании. Сэр Исаак Ньютон (и его классические последователи) помог нам выстроить поезда, автомобили, даже космические корабли, – и все это основываясь на сильной классической интуиции. И если судьба не распорядилась так, что именно вы конструируете микросхемы, можно ручаться, что практически все ваши повседневные действия соответствуют классической физике.

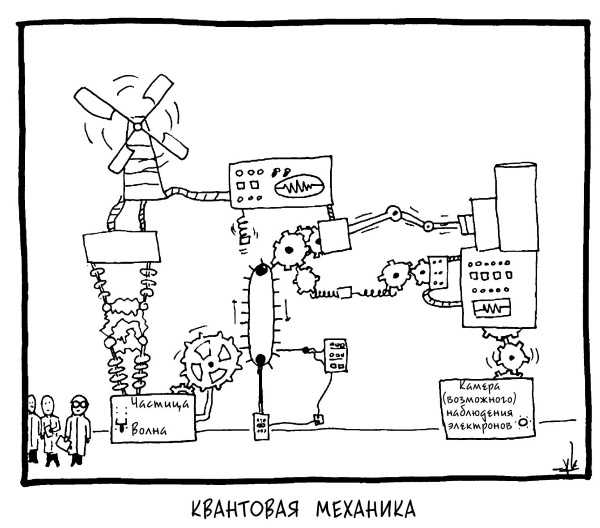

Но многое в природе скрыто от непосвященных, и, если приглядеться, окажется, что физическим миром на самом деле правит микроскопическое царство квантовой механики. Слово «квантовый» относится к следующему явлению: энергия электронов и прочих частиц не может иметь произвольное значение. Вот, например, лампочки бывают мощностью только 40, 60 и 100 ватт, а не, скажем, 93 ватта, – так и энергии микромира способны (ну, или должны) принимать только «квантованные» значения. Другая сторона понятия «квантовый» заключается в том, что иногда мы будем говорить о том, что все пространство заполнено чем-нибудь вроде, скажем, электрического поля. Но если взглянуть на ситуацию внимательнее, мы обнаружим, что поле можно разбить на отдельные частицы.

А при чем тут «механика»? Так, заполнить пустое место.

Чтобы проиллюстрировать наши слова примерами, мы проведем некоторое время с двумя личностями, которые воплощают суть квантовых странностей: с доктором Джекилом и мистером Хайдом. Доктор Джекил – человек добрый, мягкосердечный и очаровательно предсказуемый, мистер Хайд – сущий дьявол и заслуживает презрения, с каким относятся разве что к серийным убийцам и любителям караоке.

Разумеется, вы должны знать, что доктор Джекил и мистер Хайд взаимоисключающи. Мистер Хайд – это мерзкое уродливое существо, которое живет внутри доктора Джекила и выскакивает на поверхность, чтобы сеять смерть и разрушение[20]. Неважно, почему это происходит – по воле случая, под настроение, в некий роковой предназначенный час, – так или иначе, Джекил превращается из благовоспитанного доктора в разъяренного социопата мгновенно.

Так вот, присоединимся к доктору Джекилу, который гуляет по свежевыпавшему снегу. Наслаждаясь морозным декабрьским воздухом, Джекил подходит к белому штакетному забору, где не хватает одной дощечки. Доктор Джекил не чужд невинным забавам и любит простые радости, поэтому он отходит на несколько футов и начинает бросать снежки. Многие снежки попадают в забор (ведь доктор Джекил прежде всего ученый, и меткость никогда не была его сильным местом), но некоторым все-таки удается пролететь в щель в заборе и разбиться о домик, который стоит в отдалении. Как нетрудно догадаться, при этом получается простой узор. На стене дома образуется неряшливая, однако четко различимая вертикальная линия.

Доктору Джекилу становится скучно бросать снежки в такую простую мишень, и он бродит по окрестностям, пока не находит забор, где не хватает двух штакетин, так что в нем две щели. Тогда доктор снова начинает бросать снежки один за другим и – бух! шлеп! – одни пролетают в левую щель, другие – в правую, третьи попадают в забор. Глядя в щели на стены дома, доктор видит две четкие линии из снега и льда. Можно с большой долей уверенности сказать, что комья снега слева прилетели из левой щели и наоборот.

Эксперимент с двойной щелью доктора Джекила основан на схеме, предложенной английским физиком Томасом Юнгом, и в данном случае ясно иллюстрирует поведение частиц. Делаем в заборе одну щель – получаем одну снежную линию, вводим вторую щель – получаем вторую линию. Тот же эксперимент можно проделать с камнями или тортиками и получить совершенно такой же результат. Главное – результаты экспериментов доктора Джекила очевидны, предсказуемы и прекрасно соответствуют здравому смыслу и интуиции. Если какой-нибудь бобби[21] увидит, что доктор Джекил бросается снежками в частный дом, и бросится в погоню, то в ее начале мы будем точно знать, где находится каждый из них. Подобным же образом, если доктор Джекил свернет в переулок, мы будем точно знать, где он находится. Поскольку мы можем измерить длину городских кварталов и засечь, сколько времени бежит доктор Джекил, мы сумеем также вычислить, с какой скоростью он бежит.

Вот что значит поведение, подобающее джентльмену – и частице.

И что? Ничего сенсационного мы не рассказали. Но что будет, если мы снимем розовые очки классической механики и посмотрим на ситуацию без них? Мы обнаружим эквивалент доктора Джекила, который и сворачивает в проулок, и бежит дальше по улице – и бросает снежок сразу в две щели в заборе.

I. Из чего состоит свет – из крошечных частиц или из большой волны?

Теперь мы опять будем убеждать вас в вашей способности понимать классический мир и лишь затем углубимся в мир микроскопический, где правит квантовая механика. Прежде всего рассмотрим луч света. Если вы посветите фонариком в зеркало, что вы увидите? Разумеется, луч света, только это не объясняет, как свет добрался от фонарика к вашим глазам.

Ньютон в XVII веке заявил, что свет, судя по всему, состоит из отдельных частиц света, так называемых фотонов. При помощи призм он разложил белый свет на разные цвета, которые назвал основными компонентами света. Кроме того, он предположил, что частицы света отлично помогают легко и просто объяснить интересные оптические явления.

Примерно в это же время голландский физик Кристиан Гюйгенс пришел к прямо противоположному выводу. Он показал, что если мы представим себе, что свет исходит из одной точки, примерно как круги по воде, если бросить в пруд камушек, то сможем объяснить все световые явления. Он утверждал, что свет ведет себя как волна.

Чтобы вы сполна прочувствовали, насколько это заковыристая дихотомия, надо объяснить, что такое волна.

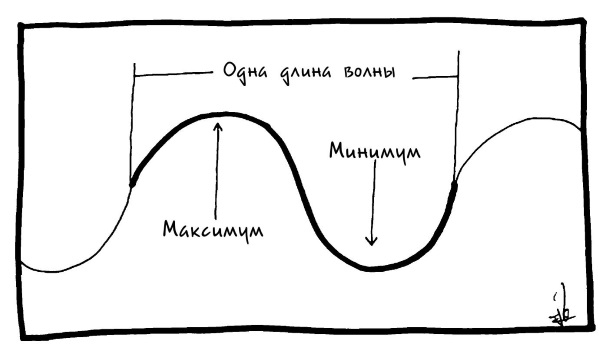

Наверняка вы уже видели волны – в море или, скажем, в собственной ванне. Водяные волны в ванне, звуковые волны в воздухе и световые волны обладают общими параметрами – амплитудой, скоростью, длиной волны.

Размах между самой высокой и самой низкой точкой волны (амплитуда) показывает, насколько волны сильные. Чтобы вы слушали любимую группу по коротковолновому радио, звук нужно преобразовать в серию волн и направить из радиопередатчика. Амплитуда радиоволн контролирует силу сигнала, а следовательно, то, насколько чистой будет мелодия, которую вы услышите.

Кроме того, у волн есть скорость распространения. Радиосигналы – всего лишь разновидность световой волны, а свет всегда движется со скоростью 299 792 458 метров в секунду. Это не только потому, что диджеи понимают, насколько вы страдаете без привычной классики рока[22]. Когда радиоволна достигает вашей антенны, она преобразуется в звуковую волну (которая создается движением мембран в динамиках), а звуковая волна бьет вас в лицо со скоростью примерно 340 метров в секунду. Это означает, что за редкими исключениями радиосигналу требуется меньше времени, чтобы добраться от передатчика радиостанции до вашего радиоприемника, чем звуковой волне – чтобы добраться от динамика до вашего уха.

Наконец, есть еще длина волны – расстояние между соседними максимумом и минимумом, а заодно и характеристика цвета и энергии волны. Видимый свет имеет длину волны немного меньше одной тысячной доли миллиметра. Волны с более низкой энергией, например радиоволны, имеют длину больше сантиметра. Волны с более высокой энергией, например рентгеновские лучи, имеют длину волны 10–10–11–8 метра, а у гамма-лучей энергия еще выше. Их лучше избегать, поскольку, дай им волю, они сразу же наградят всех, до кого дотянутся, сверхъестественными способностями[23].

Кажется, что эти две картинки – волна и частица – очень разные. С другой стороны, оказывается, обе предсказывают в точности одно и то же. Например, мы знаем, что если посветить на зеркало, то свет отразится от зеркала и будет воспринят глазом.

Отражение очень легко объясняется представлением о частицах. Если вы хоть немного похожи на нас, то распространенная игра «погонять мяч с ребятами» сводится для вас к бросанию теннисного мячика в дверь гаража. Вялая подача, громкий «бум» и неловкий отскок – и мячик снова у вас в руке. Если вы сосредоточитесь очень сильно, то, вероятно, вспомните, как вам объясняли про мячик: «Угол падения равен углу отражения». А может быть, и нет. Может быть, если вы сосредоточитесь очень сильно, вы услышите главную тему из «Индианы Джонса». Тогда поверьте нам на слово. Вы знаете все об отражении фотонов. Если вы замените теннисный мячик фотоном, а гаражную дверь – зеркалом, то прекрасно опишете свет.

Разумеется, волна отражается точно так же. Представьте себе устройство скрипки или концертного зала. Акустика как таковая определяется тем, что происходит со звуковой волной, когда она отражается от стен комнаты или другого пустого пространства. Причем в точности как в случае с частицей отражение света подчиняется волшебному соотношению – «угол падения равен углу отражения».

Представляется, что все эти споры о частицах и волнах не более чем софистика: ведь обе гипотезы объясняют отражение совершенно одинаково. Но не беспокойтесь – волны и частицы объясняют одинаково отнюдь не все явления.

Для нас (и для Гюйгенса) волна интересна и полезна тем, что две волны способны интерферировать друг с другом. Бросьте в спокойный пруд пару камешков – и вы поймете, что мы имеем в виду.

Физические феномены можно объяснять как угодно, но они не отвечают на важный вопрос: из чего состоит свет – из электромагнитных волн или из частиц? Этот спор тянулся сотни лет, до самого ХХ века, когда было объявлено, что победила дружба, – примерно как в конкурсе самодеятельности в детском саду. Чтобы понять, как это происходит, вернемся к нашему герою – мистеру Джекилу.

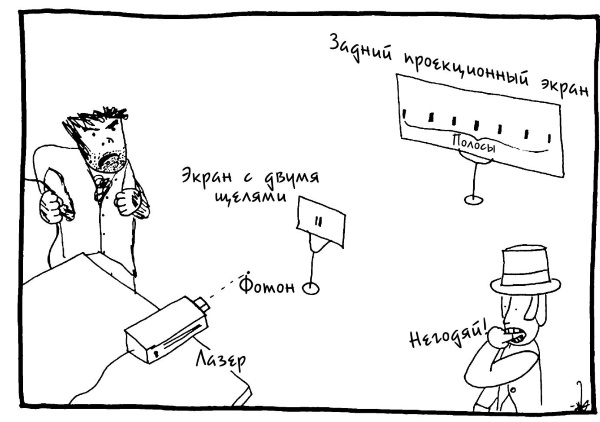

После утомительного дня, посвященного бросанию снежков и невинным шуткам со стражами правопорядка, доктор Джекил возвращается домой, где у него устроена лаборатория, чтобы предаться новым экспериментам. Поскольку там у него в распоряжении имеются более цивилизованные научные аппараты, он может провести опыт Юнга с двойной щелью как положено. То есть вместо заборов и снежков он берет экран с тонкой вертикальной щелью и светом из лазерного источника. За передним экраном стоит задний проекционный экран, на котором мы видим световые узоры. Ну, как вы думаете, что увидит доктор Джекил?

Тут и думать нечего. Он увидит на дальнем экране яркую вертикальную линию.

С другой стороны, если он прорежет в переднем экране две щели, картина несколько усложнится.

Тут доктор Джекил обнаруживает, что в нем пробудился зверь – мистер Хайд. Свет проходит сквозь обе щели, и волна из одной интерферирует с волной от другой, отчего на проекционном экране появляется сложный узор.

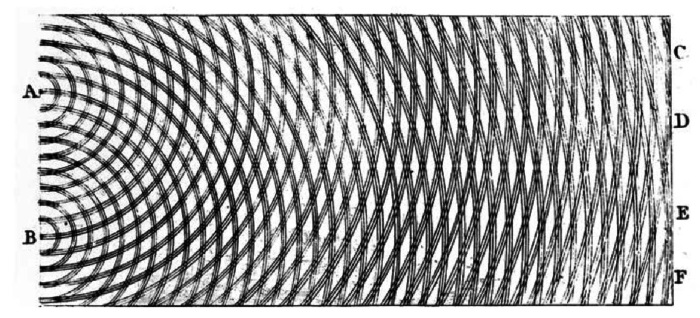

Вот как выглядел сверху аппарат с двумя щелями, согласно оригинальным заметкам Юнга.

Свет проходит сквозь щели А и В, достигает противоположного экрана и создает яркие пятна в точках С, D, Е и F (а также в точках выше и ниже, где Юнг обрывает схему). Знакомая картина? Как будто вы бросили камешки в пруд в точках А и В? Просто это более точная версия того, как выглядят интерферирующие между собой волны.

Даже если вы ничего не вынесете из этой дискуссии, вы должны знать, что множество ярких линий – верный признак того, что мы имеем дело с интерференцией. Чтобы интерферировать друг с другом, лучи света должны проходить и через правую, и через левую щели одновременно, а иначе у нас не получится сложного рисунка, который мы видим на противоположном экране.

В отличие от отражения, получить интерференцию от частиц никак не получается. Если взять в каждую руку по бильярдному шару и столкнуть их, то не получится мест, где шары интерферируют. Складываются и интерферируют только волны.

Итак, вот вам простое практическое руководство:

♦ две яркие линии = как частицы (Джекил);

♦ много ярких линий = как волны (Хайд).

II. Можно ли изменить реальность, если просто смотреть на нее?

Свет, безусловно, волна. Эксперимент Юнга с двойной щелью доказывает это окончательно и бесповоротно. Ну что, вопрос закрыт?

Размечтались. Ньютон был абсолютно убежден, что свет состоит из частиц, и он был не одинок. В 1905 году Альберт Эйнштейн показал, что свет на самом деле состоит из фотонов. Такие громкие заявления нуждаются в веских доказательствах, какие бы знаменитости и знатоки их ни делали, поэтому Эйнштейн обосновал свою точку зрения с помощью так называемого фотоэффекта.

Ученые заметили, что если посветить на металлы ультрафиолетовым лучом, выскакивают электроны. С другой стороны, если подставлять те же самые металлы под менее энергичные длины волн, ничего не происходит. Эйнштейн сделал вывод, что единственное возможное объяснение фотоэффекта – фундаментальное: свет состоит из отдельных частичек, фотонов, каждая из которых передает свою энергию одному-единственному электрону. Это как стучать одним бильярдным шаром по другому, а значит, куда больше похоже на частицы, чем на волны, верно? Поскольку красный, зеленый или синий свет (сделанный из отдельных фотончиков) такой слабенький, ни у одного фотона не хватает энергии, чтобы вышибить электрон, – именно поэтому наблюдаемый эффект замечен только в ультрафиолетовом свете, при более высоких энергиях.