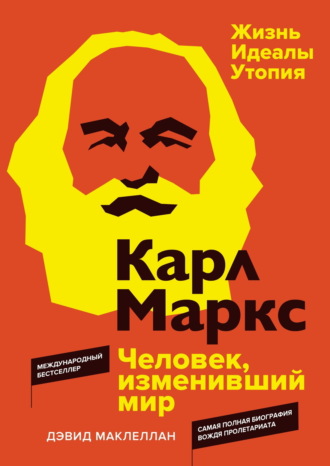

Карл Маркс. Человек, изменивший мир. Жизнь. Идеалы. Утопия

Оттачивая свой стиль, Маркс переписывал пространные отрывки из «Лаокоона» Лессинга, «Эрвина» Зольгера, «Истории искусств» Винкельмана. Привычка Маркса делать выписки из всех книг, которые он читал (и иногда добавлять свои комментарии), сохранилась на всю жизнь, и дошедшие до нас тексты – ценнейшее руководство по развитию его мысли [71]. Маркс также является автором нескольких глав комического романа «Скорпион и Феликс» (Skorpion und Felix), стилизованного под Стерна. Затею эту он бросил, начав сочинять первую сцену «Оуланема» (Oulanem), комического триллера, герой которого был чем-то вроде стареющего Фауста. «Оуланем» также не пошел дальше первого акта, в котором находим неистовые размышления о любви (во всех ее проявлениях), смерти, разрушении и вечности [72]. Наконец, есть интересная серия эпиграмм на Гегеля, которого Маркс обвинял в высокомерии и нарочитой туманности изложения. Вот первая эпиграмма:

Понеже ум мой ввысь взлетал, нырял в глубины,Я груб, как бог, и, словно он, окутан мраком,И в странствиях по волнам мысли я обрелТо слово, и его держу я крепко [73].Вторая эпиграмма сходна по теме и открывается следующей строкой:

Учу я вас словам, что в дьяволовом хаосе смешались [74].Наиболее интересной была последняя эпиграмма[14]:

Кант и Фихте в надзвездном эфиреИщут мир неизвестный во мгле;Я ж стараюсь и глубже и ширеТо понять, что нашел на земле [75].Смысл этой эпиграммы совершенно непонятен, если считать, что стих написан от лица Маркса [76]. Однако, как и в предыдущих эпиграммах, лирическим героем является Гегель, критикуемый Марксом, субъективным романтиком, за чрезмерную привязанность к повседневной реальности. Критическая установка в этих стихах очевидна, и она была вполне распространена среди писателей романтической наклонности.

В целом первое знакомство Маркса с Берлинским университетом сильно изменило его взгляды, изложенные в школьном сочинении. Он больше не вдохновлялся мыслью о служении человечеству и не стремился приспособиться к тому месту, где он мог бы наилучшим образом пожертвовать собой ради этого благородного идеала. Его стихи 1837 года, напротив, свидетельствуют о культе отрешенного от всех, замкнутого гения с его заботой о развитии собственной личности в отрыве от остального человечества [77].

Склонность Маркса к романтической поэзии, несомненно, усугублялась напряженностью его отношений с Женни и неопределенностью его будущего. Пока их помолвка оставалась тайной от ее родителей, она вообще отказывалась переписываться с женихом. «Я завоевал полное доверие твоей Женни, – писал Генрих Маркс сыну, – но эта хорошая, добрая девочка постоянно мучается, она боится обидеть тебя, переутомить и т. д. и т. п. Ее угнетает то, что родители ее ничего не знают или, как мне кажется, не хотят знать. Она не может понять, как она, считающая себя таким разумным существом, могла позволить себе так увлечься». Он посоветовал сыну приложить к ответу письмо для Женни, «полное нежных, преданных чувств <…> но с ясным взглядом на ваши отношения», и уж точно «не письмо, искаженное фантазиями поэта» [78].

В конце концов было решено, что Маркс должен отправить письмо барону, объявив о своем намерении, и предупредить свою семью о его прибытии за неделю, чтобы его отец мог сделать все возможное для обеспечения благоприятного приема. Сама Женни, даже когда помолвка была принята ее отцом, продолжала испытывать сильные опасения, ведь она уже вышла из того возраста, когда большинство девушек ее класса выходят замуж[15]. «У нее есть мысль, – сообщал Генрих Маркс, – что нет необходимости писать тебе <…> Но какое это имеет значение? Можешь быть уверен, как уверен я сам (а ты знаешь, что меня трудно переубедить), что даже сказочный принц не смог бы украсть у тебя ее любовь. Она привязана к тебе душой и телом…» [79].

Женни сама объяснила свое душевное состояние:

«То, что я не в состоянии ответить на вашу юношескую романтическую любовь, я знала с самого начала и глубоко чувствовала еще до того, как мне объяснили это так холодно, умно и рационально. Ах, Карл, моя беда как раз в том, что ваша прекрасная, трогательная страстная любовь, ваши неописуемо красивые описания ее, пленительные образы, придуманные вашим воображением, которые привели бы любую другую девушку в неописуемый восторг, вызывают у меня лишь тревогу и часто неуверенность. Если я отдамся этому блаженству, то моя судьба станет еще страшнее, когда ваша пламенная любовь вдруг угаснет, а вы станете холодным и равнодушным… Видите ли, Карл, вот почему я не так благодарна, не так очарована вашей любовью, как следовало бы; вот почему я часто думаю о вещах внешних, о жизни и действительности, вместо того чтобы, как вам хотелось бы, держаться за мир любви, терять себя в нем и находить там более глубокое духовное единение с вами, позволяющее мне забыть обо всем остальном» [80].

Время от времени даже Генрих Маркс начинал сожалеть о том, что дал разрешение на помолвку, и был полон здравых советов, которым его сын явно не собирался следовать:

«Твоя возвышенная и неумеренная любовь не может дать покоя той, кому ты полностью отдал себя, и ты, напротив, рискуешь полностью разрушить ее. Образцовое поведение, мужественное и твердое желание быстро возвыситься в мире, не отторгая тем самым благосклонность и расположение людей, – таков единственный способ создать удовлетворительное положение вещей и одновременно успокоить Женни и возвысить ее в собственных глазах и в глазах всего мира <…> Она идет на неоценимую жертву ради тебя и демонстрирует такое самоотречение, которое может оценить только холодный рассудок… Ты должен дать ей уверенность в том, что, несмотря на свою молодость, ты – человек, заслуживающий уважения мира и способный его заслужить» [81].

Под влиянием советов отца и общей атмосферы университета романтический период Маркса продлился недолго. Поэзия, даже в первый год учебы в Берлине, была не единственным его занятием. Он также много читал по юриспруденции и чувствовал себя вынужденным «бороться с философией» [82]. На Берлинском юридическом факультете прогрессивную гегельянскую точку зрения представлял Эдуард Ганс, лекции которого Маркс посещал в течение первого семестра. Ганс был крещеным евреем, либеральным гегельянцем, который в своих блестящих лекциях развивал гегелевскую идею рационального развития истории, особенно подчеркивая ее либертарианские аспекты и важность социальных вопросов. Ганс одобрял Французскую революцию 1830 года, выступал за британский тип монархии, был впечатлен идеями Сен-Симона и стремился найти решения для преодоления «борьбы пролетариев со средними классами» [83]. Противоположную школу мысли, известную как историческая школа права, представлял Фридрих Карл фон Савиньи, лекции которого Маркс также посещал. Представители этой школы утверждали, что обоснование законов можно найти в обычаях и традициях народа, а не в теоретических системах законодателей. Эта точка зрения тесно связывала право с историей, но неизбежно имела реакционные нотки, поскольку обращалась к прошлому, чтобы подкрепить свои принципы органического развития[16] [84]. В Пруссии того времени не было открытых политических дискуссий, и конфликт между принципами Французской революции и сменившей ее реакции решался в спорах на юридическом факультете.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Маркс, изучая право, начал заниматься философскими рассуждениями. В его сознании эти два понятия были тесно связаны, и он попытался разработать философию права. Перед этим он написал метафизическое введение, работа в итоге разрослась до 300 страниц, но потом он от нее отказался. Особой проблемой, которую он не смог преодолеть в метафизическом введении, был конфликт между тем, что есть, и тем, что должно быть, «отличительная черта идеализма, которая породила его господствующие и чрезвычайно разрушительные черты и привела к следующему безнадежно ошибочному разделению предмета: сначала появилось то, что я так любезно окрестил метафизикой права, то есть первые принципы, размышления, определения, отличные от всех фактических законов и всех фактических форм права, – как у Фихте, только более современные и менее содержательные» [85]. Именно этот разрыв между тем, что есть, и тем, что должно быть, Маркс впоследствии считал преодоленным гегелевской философией. Вторым возражением Маркса против созданной им метафизической системы был ее «математический догматизм». По мнению Маркса, системы Канта и Фихте, которые в это время служили источником вдохновения для его идей, допускали это возражение: они были абстрактными системами, которые, подобно геометрии, переходили от аксиом к выводам. Напротив, «при практическом выражении живого мира идей, в котором заключаются право, государство, природа и вся философия, сам предмет должен изучаться в его собственном развитии, и нельзя вводить произвольные деления» [86]. Затем Маркс изложил сложную схему своей философии права, которая составила вторую часть его трактата. Главная причина его неудовлетворенности этой классификацией, по-видимому, заключалась в том, что она была, по сути, пустой – столом, в ящики которого, как выразился впоследствии, он насыпал песок. Когда Маркс дошел до обсуждения материального частного права, то понял, что его предприятие было ошибочным:

«В конце материального частного права я убедился в ложности всей концепции (очертания которой граничат с кантовской, но при разработке полностью уходят в сторону), и мне снова стало ясно, что без философии не обойтись. Поэтому я снова был вынужден со спокойной совестью броситься в ее объятия и составил новую основную систему метафизики, в конце которой я был вынужден осознать порочность всех моих предыдущих усилий» [87].

На этом первый семестр Маркса подошел к концу, и он искал убежища от своих философских проблем в написании поэзии, о которой шла речь выше: «В конце семестра я снова обратился к танцам муз и музыке сатиров, и в последнем томе, который я вам послал, натянутый юмор “Скорпиона и Феликса” и неправильно понятая фантастическая драматургия “Оуланема” пронизаны идеализмом, который в конце концов полностью меняется, растворяясь в чисто формальном, не имеющем объектов для вдохновения и захватывающего развития идей» [88].

Но эта деятельность, показывая, какой может быть поэзия, в то же время была для Маркса невозможна: «Эти последние стихи были единственными, в которых внезапно, словно по мановению волшебной палочки – о, это мановение поначалу было сокрушительным – царство истинной поэзии сверкнуло передо мной, как далекий сказочный дворец, и все мои творения растворились в небытии» [89].

Неудивительно, что этот период интенсивной интеллектуальной деятельности в нескольких областях, часто сопровождавшийся работой по ночам, закончился периодом тяжелой болезни. Маркс, по-видимому, очень сильно страдал от склонности к туберкулезу, от которого умерло так много членов его семьи: в следующем году его военная служба была отложена «из-за слабости легких и периодической рвоты кровью». А в 1841 году он перестал быть военнообязанным навсегда, будучи признанным полным инвалидом «из-за чувствительности легких» [90]. Его врач посоветовал сменить обстановку, и Маркс отправился в деревню Штралау, расположенную недалеко от Берлина. Здесь его взгляды претерпели радикальные изменения: «Занавес упал, моя святая святых сдавалась внаем по частям, и следовало воздвигнуть новых богов. Я оставил идеализм, который подпитывался Кантом и Фихте, и стал искать идею в предельно реальном. Если раньше боги обитали над землей, то теперь они стали ее средоточием» [91].

Ранее концептуальный рационализм Гегеля был отвергнут Марксом, последователем Канта и Фихте, романтическим субъективистом, считавшим высшее существо отдельным от земной реальности. Теперь, однако, стало казаться, что Идея имманентно присутствовала в реальном. Ранее Маркс «вчитывался в философию Гегеля», но ему не нравилась «ее гротескная и шаткая мелодия» [92]. Теперь ему предстояло разрешить свой духовный кризис путем обращения к гегельянству, – обращения столь же глубокого, сколь и внезапного. Это был, вероятно, самый важный интеллектуальный шаг в жизни Маркса. Ведь сколько бы он ни критиковал Гегеля, ни обвинял его в идеализме, ни пытался поставить свою диалектику «на ноги», Маркс первым признал, что его метод напрямую вытекает из идей его Учителя 1830-х годов.

Гегельянство было господствующей философией в Берлине, когда Гегель возглавлял кафедру философии с 1818 года до своей смерти в 1831 году. Развивая провозглашенную Кантом идею о ведущей роли человеческого разума, Гегель объединил во всеобъемлющую систему темы немецкой идеалистической философии, в частности философии Фихте и Шеллинга: имманентность, развитие и противоречие. «Великая заслуга философии Гегеля, – писал Энгельс, – состоит в том, что впервые вся совокупность природных, исторических и духовных аспектов мира была понята и представлена как процесс постоянного преобразования и развития и была сделана попытка показать органический характер этого процесса» [93]. Гегель исходил из убеждения, что, как он говорил о Французской революции, «существование человека имеет свой центр в его голове, то есть в Разуме, по вдохновению которого он строит мир окружающей действительности». В своем величайшем произведении, «Феноменологии духа» (Phänomenologie des Geistes), Гегель проследил развитие разума или духа, вновь привнес в философию принцип исторического движения и утверждал, что человеческий разум может достичь абсолютного знания. Он проанализировал развитие человеческого сознания от непосредственного восприятия «здесь и сейчас» до стадии самосознания – понимания, позволяющего человеку анализировать мир и соответствующим образом упорядочивать свои действия. За ней следовала стадия собственно разума – понимания реального, после чего дух – посредством религии и искусства – достигал абсолютного знания, уровня, на котором человек распознавал в мире этапы своего разума. Эти стадии Гегель называл «отчуждениями», поскольку они были творениями человеческого разума, но мыслились как независимые и превосходящие его. Это абсолютное знание одновременно является своего рода перепросмотром человеческого духа, поскольку каждая последующая стадия сохраняет элементы предыдущих и в то же время выходит за их пределы. Это движение, которое преодолевает и в то же время сохраняет, Гегель назвал Aufhebung[17] – словом, которое в немецком языке имеет двойное значение. Гегель также говорил о «силе отрицательного», считая, что между любым настоящим положением дел и тем, чем оно становится, всегда существует напряжение. Ведь всякое настоящее положение вещей находится в процессе отрицания, превращения в нечто иное. Этот процесс Гегель и понимал под диалектикой [94].

Испытав несомненную притягательность этой философии, Маркс начал прояснять свои идеи в письменном виде: эта практика применялась им ранее и будет применяться много раз впоследствии. Он написал 24-страничный диалог под названием «Клеанф, или Исходная точка и необходимый прогресс философии». Для этого он ознакомился с естественными науками, историей и изучил труды Шеллинга. Диалог закончился обращением Маркса к гегельянству: «Мое последнее предложение было началом системы Гегеля и этой работы, которая вызывала бесконечную головную боль <…> Это мое дражайшее дитя, воспитанное лунным светом, как обманчивая сирена, отдает меня в объятия врага» [95]. Таким образом, Маркс прошел ту же эволюцию, что и сама классическая немецкая философия[18]: от Канта и Фихте через Шеллинга к Гегелю.

Этот процесс отказа от романтического идеализма и передачи себя в руки «врага» был для Маркса радикальным и чрезвычайно болезненным. Он описал его непосредственные результаты: «От досады я несколько дней решительно не мог думать и бегал как полоумный по саду возле грязных вод Шпре <…> Я даже отправился на охоту с хозяином дома и помчался в Берлин, желая обнять каждого встречного бездельника <…> Мои бесплодные и неудачные интеллектуальные усилия и всепоглощающая злость на то, что мне пришлось сделать идола из взглядов, которые я ненавидел, довели меня до болезни» [96].

Его обращение к Гегелю завершилось, во-первых, тщательным чтением Гегеля: во время болезни он «познакомился с Гегелем, вместе с большинством его учеников, от начала до конца»; и, во-вторых, вступлением в своего рода гегелевскую исследовательскую группу: «Во время нескольких встреч с друзьями в Штралау я получил вход в клуб выпускников, среди членов которого было несколько университетских преподавателей и самый близкий из моих берлинских друзей, д-р Рутенберг. В ходе дискуссий здесь проявилось множество противоречивых взглядов, и я все теснее привязывался к современной философии, от которой считал возможным бежать» [97]. Члены этого клуба, регулярно собиравшиеся в кафе на Францезишештрассе, а затем и дома у одного из них, любили крепко выпить и пошуметь, при этом сам клуб был средоточием младогегельянского движения.

Нападки младогегельянцев на ортодоксальность своего времени начались в сфере религии – гораздо более безопасной области, чем политика. Здесь наследие Гегеля было неоднозначным. Религия, наряду с философией, была для него высшей формой духовной жизни человека. Религия (а под ней Гегель, всю жизнь остававшийся лютеранином, подразумевал протестантское христианство, которое он считал высшей и окончательной формой религии) – это возвращение Абсолютного Духа к самому себе. Содержание религии было таким же, как и у философии, хотя метод ее постижения был иным. Если в философии используются понятия, то в религии – воображение. Неудовлетворительные фантазии давали лишь фрагментарное и неточное знание того, что философия постигала рационально. Но религия может быть связана с философией посредством философии религии, и Гегель считал, что конкретное догматическое содержание религиозного воображения является необходимым этапом в развитии Абсолютного Духа. Философия религии интерпретировала на более высоком уровне как наивную веру, так и критический разум. Таким образом, Гегель отметал мнение рационалистов XVIII века, согласно которому религия неадекватно выполняет то, что под силу только науке: по его мнению, религия (или ее философская интерпретация) удовлетворяет постоянную психологическую потребность человека иметь образ себя и мира, на который он мог бы ориентироваться [98].

Хотя в годы, последовавшие за смертью Гегеля, его школа была единой и верховной в немецких университетах, уже к концу 1830-х годов она начала раскалываться на два крыла по вопросу о религии. Если консервативное крыло школы придерживалось лозунга «реальное есть рациональное» и не видело ничего иррационального в традиционном представлении религии, то радикальное крыло выступало против самоуспокоенности консерваторов с недовольством, означавшим желание разрушить догмы, закрепленные в религиозных представлениях, которые, как теперь говорилось, устарели. Все эти представления должны были оцениваться прогрессивным разумом, а не тем, который, как утверждал Гегель, лишь «закрашивает серое серым» и тем самым просто признает то, что уже существует[19]. Ведь Учитель говорил, что эпоха, постигнутая в мысли, уже опережает свое время, и радикалы сделали вывод, что постижение религии уже изменило даже ее содержание, а форма стала чистым мифом. Эти споры начались после выхода в 1835 году книги Давида Штрауса «Жизнь Иисуса» (Das Leben Jesu). Не сумев извлечь из евангельских преданий образ исторического Иисуса, Штраус представил эти повествования как простое выражение мессианской идеи, существовавшей в первобытных христианских общинах, как мифы, которые никогда не должны были восприниматься как реальные исторические события. Вполне естественно, что младогегельянская полемика поначалу носила теологический характер: большинство представителей гегельянской школы интересовались прежде всего религией, а позиция прусского правительства делала политику крайне опасной темой для дискуссий. Тем не менее, учитывая установление церкви в Германии и тесную связь между религией и политикой, было неизбежно, что движение религиозной критики быстро превратится в секуляризованное движение политической оппозиции. Именно в качестве члена этого быстро меняющегося движения, центром которого был Берлинский клуб докторов, Карл Маркс впервые начал разрабатывать свои взгляды на философию и общество. По словам одного из членов Клуба докторов, «в этом кругу честолюбивых молодых людей, большинство из которых уже закончили учебу, господствовали идеализм, жажда знаний и либеральный дух, которые еще полностью вдохновляли молодежь того времени. На этих собраниях читались вслух и оценивались сочиненные нами стихи и эссе, но наибольшее внимание мы уделяли гегелевской философии…» [99]. Адольф Рутенберг, один из наиболее близких друзей Маркса в клубе, недавно был уволен с должности учителя географии и теперь зарабатывал на жизнь журналистикой; Карл Кёппен, учитель истории, впоследствии стал признанным экспертом по происхождению буддизма. В 1840 году Кёппен издал книгу «Фридрих Великий и его противники», посвятив ее Марксу. В ней он восхвалял Фридриха и принципы Просвещения [100]. Ведущей фигурой в клубе был Бруно Бауэр, читавший лекции по теологии в университете с 1834 года и ставший близким другом Маркса на ближайшие четыре года [101]. Один из современников описывал его следующим образом: «Его заостренный нос смело выступает вперед, лоб высокий и куполообразный, рот изящно очерчен; фигура почти наполеоновская. Это человек очень решительный, под холодной наружностью которого пылает огонь. Он не потерпит никакого противодействия и скорее станет мучеником за свои убеждения» [102]. Особой сферой деятельности Бауэра являлась критика Нового Завета, в которую он внес большой вклад.

Сам Маркс, судя по всему, был яркой и заметной фигурой в клубе. Эдгар Бауэр (брат Бруно) дал следующее описание Маркса в сатирическом стихотворении:

Но кто это идет, порывистый такой?То мрачный вид из Трира, сорванный с цепей.Он твердым шагом по земле ступаетИ в ярости возносит руки к небу.Будто бы хочет ухватить небесный свод,Чтобы тотчас на землю опустить.Он в ярости грозит железным кулаком,Так, словно сонм чертей вцепился ему в гриву [103].Кёппен называл своего друга «настоящим арсеналом мыслей, настоящей фабрикой идей» и отмечал, что «Христианское государство» Бруно Бауэра – первая непосредственно политическая статья младогегельянцев – во многом строилось на идеях Маркса [104]. Тем временем его образ жизни, который соответствовал богемным привычкам Клуба докторов, привел к тому, что Маркс все больше и больше отдалялся от своей семьи. В то время как его мать лишь советовала ему быть умеренным в потреблении вина, кофе и перца, длинная «исповедь» в ноябре 1837 года вызвала весьма резкую отповедь со стороны его отца:

«Увы, твое поведение сводится к беспорядочному блужданию при мрачном свете ламп по всем областям знаний, по затхлым традициям; вырождение в робе ученого и с нечесаными волосами сменилось вырождением с пивным бокалом. А еще уклончивая необщительность, отказ от всех условностей и даже от уважения к отцу. Твое общение с миром ограничивается убогой каморкой, где, возможно, лежат брошенные в беспорядке любовные письма Женни и пропитанные слезами советы отца <…> И неужели ты думаешь, что здесь, в этой мастерской бессмысленного и бесцельного обучения, могут вызреть плоды, которые принесут счастье тебе и твоему любимому человеку?.. Как если бы мы были все из золота, мой господин-сын тратит почти 700 талеров за год, вопреки всем соглашениям и обычаям, в то время как самые богатые тратят не более 500» [105].

На самом деле в итоговом отчете об университетской карьере Маркса говорилось, что он «несколько раз судился за долги», а за пять лет пребывания в университете сменил адрес не менее десяти раз.

Его связь с семьей еще больше ослабла после смерти отца в мае 1838 года. Несмотря на разногласия, Маркс всегда сохранял сильную привязанность к отцу. «Он никогда не уставал говорить о нем, – писала Элеонора, – и всегда носил с собой его старый дагеротип. Но он никогда не показывал фотографию незнакомым людям, потому что, по его словам, она была так не похожа на оригинал» [106]. После смерти Маркса Энгельс положил эту фотографию ему в гроб. Смерть Генриха Маркса, естественно, значительно сократила доходы семьи Маркс. Это также привело к увеличению трудностей в отношениях с семьей фон Вестфален, некоторые из них, похоже, стали выказывать пренебрежение Генриетте Маркс [107]. В то же время интересы Маркса начали определенно смещаться от юриспруденции к философии. Хотя в своем письме от ноября 1837 года он писал отцу о возможности стать помощником судьи, теперь он все больше и больше стал избегать формальных занятий в университете. Эдуард Ганс умер в 1839 году, и за три последних года пребывания в Берлине Маркс посетил только два курса: один по пророку Исаие, который читал Бруно Бауэр, и другой по пьесам Еврипида. Маркс полностью отказался от написания стихов, и, когда в 1839 году он захотел представить Женни больше стихов, он очень благоразумно скопировал некоторые из двух недавно появившихся антологий.