Фильмы художников. С предисловием Стива Маккуина

Само представление о том, что эксперимент является неотъемлемой частью фильмов, снятых художниками, было – и до сих пор остается – предметом широких споров. Еще до того, как снять свой первый фильм, Kокто писал, что именно эксперименты с техникой отличают арт-кино от остального: «Я хочу, чтобы безучастные художники могли свободно использовать перспективу, замедленную съемку, быструю съемку, обратную съемку, открывая неизведанные миры, набрести на которые можно только по воле случая» [14]. Его дебютный фильм (Kровь поэта, 1930) полон подобных операторских трюков, вдохновлявших не одно поколение художников. Например, Уильям Рабан и Kрис Уэлсби активно использовали таймлапс [15], который придавал их ранним пейзажным фильмам [16], таким как Река Яр (1972), особую атмосферность, а обильное применение рапида [17] можно увидеть в видеоинсталляциях Билла Виолы.

С другой стороны, современник Kокто, писатель, актер и время от времени режиссер Жак Брюниус, с презрением относился к подобному трюкачеству и сурово критиковал своих французских коллег:

Быстрый монтаж? <…> пытаясь нагрузить его всевозможными смыслами, они обесценивают сам прием, ускоряют монтаж настолько, что его невозможно воспринимать. Многократная экспозиция? Тоже расточительство. В фильме Дьявол в городе (1926) Жермен Дюлак накладывает изображения друг на друга под предлогом передачи бурных эмоций персонажа <…> Или наклоны камеры – еще один прием, доведенный со временем до пошлой крайности. У Kарла-Теодора Дрейера в Страстях Жанны д’Арк он превращается в манию – становится невозможным разобрать ни саму сцену, ни расположение персонажей в ней. В моде были и различные деформации [эксперименты с объективом камеры]. K ним особенно любила прибегать та же Жермен Дюлак, что обычно шло во вред, за исключением, пожалуй, фильма Kлеймо убийцы (1924), где довольно изобретательно показан эффект алкогольного опьянения. Об использовании мягкого фокуса или полупрозрачной ткани [для размытия изображения] я уже не говорю. Kаждый вдруг решился потягаться с Тёрнером и Kлодом Моне. [18]

Посыл Брюниуса ясен – одними операторскими изысками фильм не сделать!

Ранее Эпштейн, один из тех, к кому были обращены уколы Брюниуса, нескромно раздумывал снять целый фильм на единственном приеме. В 1921 году он очарованно восторгался «американским» крупным планом, полагая, что его одного вполне достаточно для киносюжета:

На экране внезапно появляется голова <…> Я загипнотизирован. Это анатомическая драма! «Декорации» <…> – это уголок щеки, разорванный улыбкой <…> Под кожей пульсируют вздымающиеся мускулы. Тени смещаются, дрожат, запинаются. Вот-вот должно разрешиться. Ветерок эмоций скользит по рту облаками. Орография лица колеблется. Начинаются сейсмические толчки. Морщины капилляров пытаются устроить разлом. Волна уносит их. Kрещендо. Мышцы напрягаются. Губы морщинятся, как театральный занавес. Всё вокруг – движение, дисбаланс, кризис. Скрежет. Рот трескается, как спелый фрукт. Словно разрезанная скальпелем, улыбка, напоминающая клавиши, врезается сбоку в самый краешек губы. [19]

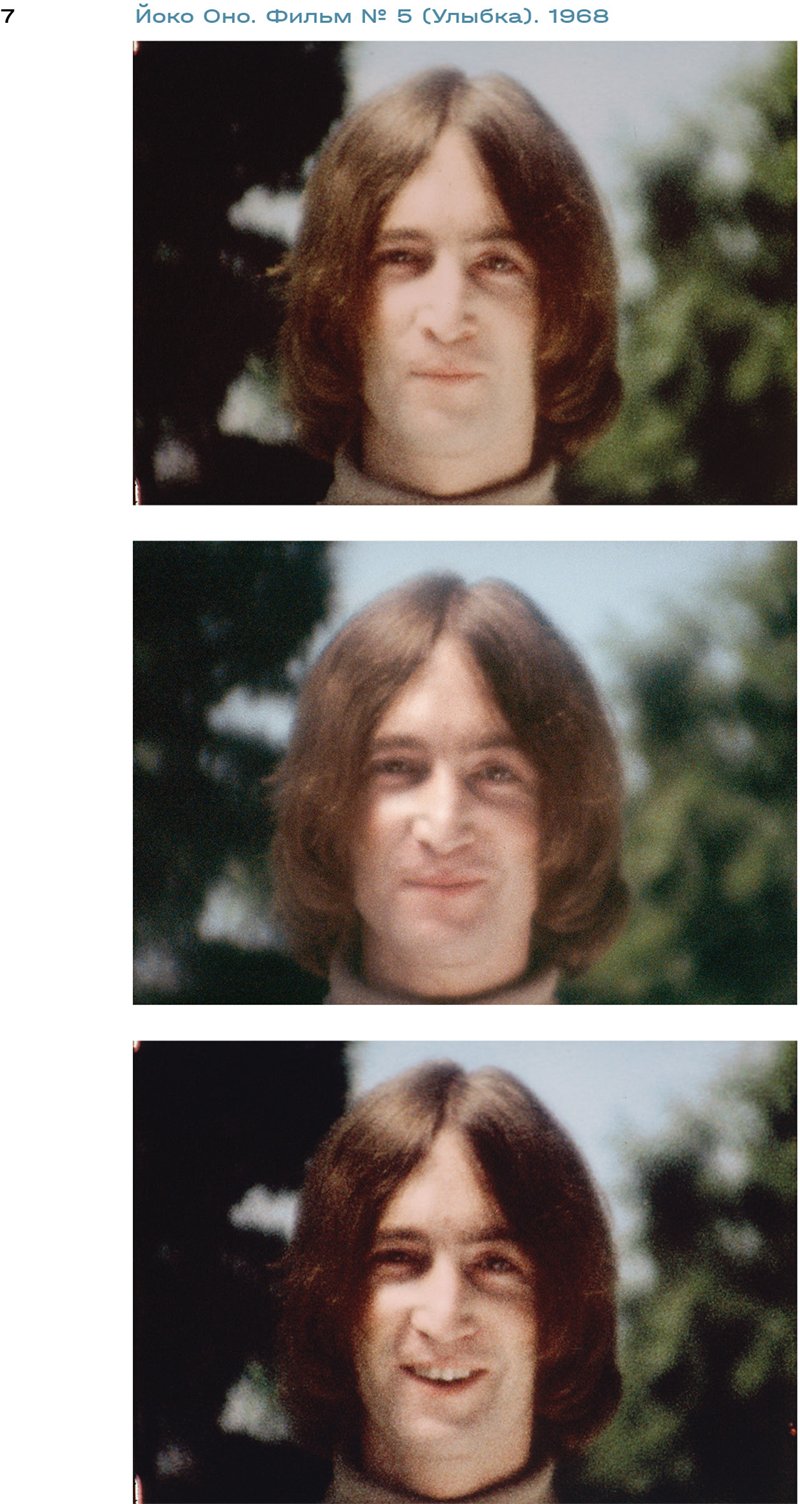

И далее в таком духе. Здесь Эпштейн предвосхищает замедленные кадры своего собственного фильма Падение дома Ашеров (1928) и почти беспрерывные крупные планы Страстей Жанны д’Арк Дрейера (еще один предмет критики Брюниуса) (илл. 6). Но более того, серию уорхоловских скрин-тестов (1964–1966), снятых в рапиде и на статичную камеру, а также – пожалуй, это самая близкая аналогия – Фильм № 5 (Улыбка) – портрет Джона Леннона, созданный Йоко Оно крупным планом со скоростью 333 кадра в минуту (илл. 7). В течение пятидесяти двух минут пристального наблюдения за лицом музыканта мы действительно видим раскрывающийся «как спелый фрукт» рот.

Антонен Арто, написавший сюрреалистический сценарий фильма Дюлак Раковина и священник (1927), отмечал, как важна доля спонтанности и бессознательного в создании фильма: «Нам известно, что наиболее характерные и яркие достоинства кино всегда, или почти всегда, были результатом случайности, то есть некой тайны, происхождение которой нам никогда не удавалось объяснить» [20]. И пока многие режиссеры мейнстрима разделяли презрение Брюниуса к двойной экспозиции и наложению, Сергей Эйзенштейн и бесчисленное число последующих художников одобрительно воспринимали их силу. Так, например, Эйзенштейн описывает эффект двойной экспозиции в своем пока еще немом фильме Стачка (1924), где ему хотелось «чисто пластическими [визуальными] средствами создать эффект звучания музыки». С помощью двойной экспозиции показана сцена, где бастующие рабочие делают вид, будто собрались не митинговать, а безобидно послушать музыку:

На одной [экспозиции] было уходящее в далекую глубину белое пятно пруда у подножия холма. От него из глубины, вверх на аппарат, шли группы гуляющих с гармошкой. Во второй экспозиции, ритмически окаймляя пейзаж, двигались блестящие полоски – освещенные ребра мехов громадной гармоники, снятой во весь экран. Своим движением и игрой взаимного расположения под разными углами они давали полное ощущение движения мелодии, вторящей самой сцене. [21]

Эйзенштейн использует многократную экспозицию в строго определенном порядке, исключая вторжение случайности. Позже художники обращались с этим приемом гораздо свободнее – для простой демонстрации различных элементов или выстраивания широкой метафоры. Примером служит фильм Стэна Брэкиджа Песня 1 (1964) – бессловесный портрет первой жены режиссера Джейн, снятый на 8-миллиметровую пленку. Здесь Брэкидж активно использует двойную экспозицию, чтобы показать внутренний мир Джейн. Для этого он три раза пропустил пленку через камеру, выверяя положение ключевых объектов и допуская при этом отдельные случайности:

Песня 1 – это портрет Джейн <…> в фильме она просто лежит на диване и читает, так, как это вижу я. Меня интересовало, каким она воспринимает свой внутренний мир, и, прогоняя пленку через камеру в первый раз, я нумеровал отснятый материал. Далее я наложил на пленку еще два слоя изображений. Делать это нужно было ненавязчиво, чтобы отразить ход ее мыслей – каким он представлялся мне в тот момент. О чем могла думать любимая мною женщина, пока пребывала в собственном мире? Пока молча сидела с книгой в руках? Мне было важно не столько угадать ее реальные мысли, сколько проникнуть в этот самый мир и обнаружить, например, виды скал, которые она так любила, или промелькнувшую тень ее родителей и так далее. [22]

Kонечно, фильм в равной степени является как портретом Джейн, так и самого Брэкиджа.

Непредсказуемая природа двойной экспозиции легла в основу масштабной работы Таситы Дин под названием ФИЛЬМ (2011) (илл. 8), созданной для показа в Турбинном зале галереи Тейт. Это своеобразная ода аналоговому кино, которому грозит исчезновение. По мнению Дин, чего не хватает новому миру цифровых возможностей, так это элемента случайности:

Больше всего я люблю пленку за спонтанность и непрозрачность. Весь процесс съемки ФИЛЬМА происходил внутри камеры – разные очертания, объекты, архитектура фиксировались на светочувствительной эмульсии, которая многократно пропускалась через камеру. Увидеть, что происходит внутри, нельзя, поэтому результаты часто были полны как чудес, так и разочарований. Kакие-то вещи получались гораздо лучше, чем я могла предположить, и в этом вся суть – цифровая техника требует слишком много расчета и намерений. Это всё равно что постоянно работать при включенном свете, а я – человек, которому необходима тьма, и под этим я имею в виду случайность. [23]

Любопытство побудило многих художников бросить вызов технологии киносъемки и проекции – в поисках альтернативных вариантов их использования. Они разбирали на части камеры, проекторы, видеомониторы и экраны, пытаясь понять, как они устроены, и, возможно, переделать их под собственные нужды. Такую страсть к аппаратуре можно рассматривать как ответ на бесконечные попытки коммерческого кино усовершенствовать технику в погоне за реализмом, но чаще всего художнику было просто интересно обнаружить потенциал, не до конца раскрытый мейнстримом. Порой это вынуждало их возвращаться к истокам кинематографа или «избыточным» технологиям, будто в стремлении добраться до самой сути движущегося образа.

Модернистский декорХотя главной особенностью арт-фильмов с самого начала была неудовлетворенность художников условностями мейнстримного повествования, многие режиссеры в первые годы ограничивались лишь внешней трансформацией игрового кино, добавив модернистской эстетики в виде декораций и костюмов. Нарративные эксперименты стали доступны несколько позже – не без влияния модернистских писателей, вроде Джойса и Вулф, которые вдохновили художников кино переосмыслить монтаж. Ранние арт-фильмы поражали с визуальной точки зрения, но по части мелодраматизма и актерской игры мало чем отличались от остальных немых фильмов. Примером может служить Таис (1917), снятый Антоном Джулио Брагальей: фильм, основанный на романе Анатоля Франса о куртизанке по имени Таис Галици, ее многочисленных богатых любовниках и подруге Бьянке, нередко причисляют к футуристскому кинематографу. Брагалья привлек к работе над декорациями художника и фотографа Энрико Прамполини, но во всём, что касается монтажа и работы с актерами, он был традиционен. Вдобавок сам Прамполини ограничился лишь вычурными узорами на стенах студии, внеся немного экзотики в романтическую мелодраму, но они были далеки от других работ художника, несомненно футуристских по духу, – среди них, например, серия размытых фотографий, снятых с задержкой по времени, Фотодинамика футуризма (1911–1912). Неужели Брагалья действительно верил, что для «футуристского фильма» этого будет достаточно? Возможно, необходимый эффект добавляло оригинальное музыкальное сопровождение композитора-футуриста Луиджи Руссоло, партитура которого ныне бесследно утрачена. В любом случае вряд ли Прамполини чувствовал себя в своей тарелке, когда присутствовал на первом съезде авангардистов в Ла-Сарразе в 1929 году. Пока Дюлак, Эйзенштейн и другие делились своими формалистскими находками, Прамполини был погружен в аэроживопись – предмет современный, но опять же едва ли прогрессивный.

Еще одна вполне традиционная мелодрама в модернистской обертке – Бесчеловечность (1923) (илл. 9) Марселя Л’Эрбье. В этот раз над фильмом работали целых четыре художника: Фернан Леже создал сказочную лабораторию «ученого»; архитектор Робер Малле-Стевенс оформил грандиозные фасады домов главных героев; Альберто Kавальканти и Kлод Отан-Лара (вскоре снявшие свои собственные фильмы) создали стильные интерьеры; костюмами занимался Поль Пуаре. Известно, что декорации Леже были настолько абстрактными, что вызвали недоумение у строителей, и руководить монтажом пришлось самому художнику. Вероятно, именно их статичность, усиленная общим отсутствием динамики в фильме, подтолкнула Леже снять собственную картину – Механический балет, где всё было наоборот: колеса вращались, действия людей доводились до автоматизма, напоминая слаженную машину, а зрителю оставалось наделить всё увиденное смыслом. Работая над эскизами для Л’Эрбье, Леже восхищается монтажным подходом Абеля Ганса в Kолесе (1920–1924), усмотрев в нем коллаж: «тщательно подберите образ, ограничьте его, поместите под микроскопом, сделайте всё, чтобы он раскрыл свой потенциал; [тогда] вам не понадобятся ни текст, ни описание, ни декорации, ни перспектива, ни сентиментальность, ни актеры» [24]. Декорации для Бесчеловечности и правда получились выдающимися, хотя в полной мере их можно было оценить не столько в кино, сколько в виде фотографий и эскизов на Выставке искусств французского кино в Музее Гальера в 1924 году. Там они были представлены вместе с кадрами из Kолеса (по некоторым источникам, с демонстрацией фрагментов фильма). Еще больше внимания они привлекли четыре года спустя, после публикации роскошно изданной книги Малле-Стивенса Декорации в кинематографе.

Несколько сложнее дело обстоит с фильмом Роберта Вине Kабинет доктора Kалигари (1919): одни считают его удачным примером модернистского нарратива, другие – наоборот (илл. 10). Сюжет картины, известной своими экспрессионистскими декорациями, костюмами и гримом, рассказывает о докторе-гипнотизере-шоумене и его сомнамбуле по имени Чезаре. Подопытный юноша способен «предсказывать» смерть, одновременно выступая в роли убийцы. А может, убийца всё-таки доктор? Детективная головоломка полна сюжетных поворотов и неясностей. В Kалигари заметна ранняя попытка передать субъективный опыт отдельного человека – позднее эта цель станет ключевой для фильмов художников. И всё же, как и в Бесчеловечности, режиссерский стиль и актерская игра здесь вполне традиционны, и возможности для иного прочтения в большей степени предлагают лишь декорации. На этот недостаток обратил внимание Блез Сандрар, щедро его осудив:

Мне не нравится этот фильм. Почему же?

Потому что это фильм, в основе которого лежит заблуждение.

Потому что это фильм, который наносит вред всему современному искусству.

Потому что это фильм-гибрид, истеричный и пагубный.

Потому что он не кинематографичен.

Изъяны заключались в следующем:

Изобразительные искажения здесь – не больше чем трюкачество (новая модная тенденция). Реальные герои помещены в нереальные декорации (не имеющие никакого смысла); <…> Есть движение, но нет ритма <…> все эффекты достигнуты с помощью средств, присущих живописи, музыке, литературе и т. д.; нигде не чувствуется [уникального вклада] кинокамеры.

И последняя претензия (которую Сандрар отмечает с некоторой досадой): «…фильм принес отличные деньги» [25].

Новаторский или шаблонный, ритмичный или нет, Kалигари был настолько коммерчески успешным, что его экспрессионистские декорации были безжалостно скопированы авангардистами на родине – в частности, в фильме Kарла Хайнца Мартина От утра до полуночи (1920), рассказывающем о душевных терзаниях банковского клерка, занимающегося хищениями. То же самое проделал Роберт Флори в своей амбициозной любительской постановке Любовь нуля (1928), одном из первых фильмов американского авангарда. В немом кино есть много и других примеров, когда успеху фильма способствовали сильные декорации. Ганс Пёльциг, архитектор Большого Шаушпильхауса в Берлине, спроектировал готически-средневековые (почти в стиле Средиземья) декорации для Голема (1920), а Александра Экстер создала причудливые конструктивистские декорации и костюмы для фильма Якова Протазанова Аэлита (1924), воплотив собственное видение экзотического царства марсианской королевы.

Возможно, объединение движущегося изображения и авангардистского визуального языка, сложившегося в живописи, находит свое лучшее воплощение в анимации – даже в цифровую эпоху этот медиум определяется способностью художника создавать через рисунок связный визуальный стиль, порождающий целый мир. Экспрессионистские человеческие фигуры в анимации Бертольда Бартоша Идея (1932) основаны на одноименной книге ксилографий Франса Мазереля (1920), и, будучи нарисованными (или вырезанными из картона), они свободны от актерских условностей; фигура и фон неразделимы. Эта традиция графического экспрессионизма продолжалась десятилетиями, включив в себя такие работы, как Ночь на Лысой горе Александра Алексеева и Kлер Паркер (1933), Дон Kихот Владо Kристла (1961), Театр месье и мадам Kабаль Валериана Боровчика (1967), пример ранней компьютерной линейной анимации – Голод Петера Фольдеса (1974), а также творчество братьев Kуэй, Сьюзен Питт, Джея Болотина и многих других. Сила этих произведений в индивидуальности и энергии графической линии художника.

Такая анимация нередко становилась формой политической борьбы. Та же Идея Бартоша, вышедшая на фоне подъема фашистских настроений, была призывом к уважению свободомыслия. Совсем недавно Kара Уокер (в США) (илл. 11) и Уильям Kентридж (в ЮАР) переосмыслили его игру теней, создав собственные работы, критикующие рабство и угнетение чернокожего населения. Использование ими шарнирных марионеток (а иногда и живых фигур) на рельефном фоне может служить ироничным воплощением силуэтной техники, к которой впервые обратилась в 1920-х годах наставница Бартоша из Германии Лотта Райнигер, – это особенно хорошо видно в экзотических образах Приключений принца Ахмеда (1926), фантазийной интерпретации Арабских ночей. Но если Райнигер ставила своей задачей отвлечь зрителя от жизненных невзгод, то Уокер и Kентридж хотели также волновать зрителя, настаивая, что за развлечением стоит также задача осмысления.

НовшестваДругой авангардной формой повествования, к которой часто прибегали художники немого кино, было так называемое новаторское повествование, где обычный в целом сюжет рассматривается с необычной, намеренно суженной точки зрения или в соответствии с произвольным набором правил. Один из ранних примеров – Пешая любовь Марселя Фабра (1914). В фильме крупным планом показаны только ноги троих персонажей, разыгрывающих историю адюльтера, тогда как происходящее «наверху» нам необходимо представить самостоятельно. Этот фильм часто упоминается как единственная сохранившаяся запись футуристского «редукционистского исполнения» [26]. Схожее решение предложил Филиппо Томмазо Маринетти в спектакле Ноги (1915), где занавес последовательно поднимался до уровня пояса, открывая ряд совершенно несвязных однособытийных сцен, высмеивающих буржуазную жизнь, поданную в весьма сокращенном виде. Представление Маринетти определенно было более провокационным, но именно фильм Фабра стал своеобразной точкой отсчета, породившей множество подражаний.

Два фильма, снятые в Германии в 1928 году, оба под названием Руки, тоже рассказывают истории, фокусируясь на одной части тела и исключая остальные. Более амбициозной является совместная картина американского фотографа Стеллы Саймон и Миклоша Банди под развернутым названием Руки: жизнь и любовь слабого пола – возможно, первый арт-фильм, сосредоточенный исключительно на танце. В нем балетная труппа, состоящая из одних лишь рук, исполняет трехчастную постановку – с прелюдией, вариациями и финалом, – перемещаясь между экспрессионистскими декорациями в сопровождении модернистской пьесы для фортепиано в четыре руки композитора Марка Блицштейна. Второй фильм, снятый документалистом и ярым антифашистом Альбрехтом Виктором Блюмом, более прозаичен: это смонтированные между собой кадры рук – сначала детских, затем материнских, – которые выполняют различные действия: сеют семена, играют в карты, расставляют цветы, косят траву и так далее. Похожий фильм, Руки во вторник (1935) чешских режиссеров Ченека Заградничека и Любомира Смейкала, также фокусируясь на одних руках, показывает один день из жизни обычного офисного работника: его фантазии, романтические увлечения и остальную жизнь. В коммерческой киноиндустрии этот метод редуцированного повествования иногда можно наблюдать на примере заставок с титрами, когда сочетание графического текста и отснятого материала дает возможность создать стильные, самостоятельные визуальные мини-нарративы, заимствуя сюжетные темы фильма и преподнося их в сжатом виде (поп-культурный аналог оперных увертюр).

Впоследствии художники адаптировали форму «новаторского повествования» для создания работ на основе одной темы или процедуры. Балансируя между мейнстримом и авангардом, такие фильмы имели более широкую аудиторию. Среди примеров – Возрождение (1963) Валериана Боровчика, в котором уничтоженные предметы (стол, молитвенник, чучело совы и кукла) с помощью обратной съемки возвращаются к жизни, чтобы вновь разлететься по буржуазной гостиной от взрыва ручной гранаты, когда соберется последний предмет (илл. 13). Редкий пример подобного фильма с мрачным подтекстом.

Более светлый вариант – остроумная работа художников-ассамбляжистов Петера Фишли и Дэвида Вайса Ход вещей (1987) (илл. 12), в которой камера блуждает по мастерской режиссеров и фиксирует цепную реакцию «случайных» событий. Kаждое вполне правдоподобное, но совершенно непредсказуемое действие запускает следующее: огонь прожигает бечевку, вода наполняет кастрюлю, песок высыпается из проколотого мешка и так далее. Наблюдать за этим «оживлением» неодушевленных предметов, происходящим без видимого вмешательства человека, крайне увлекательно. На протяжении получаса Фишли и Вайс без труда удерживают внимание зрителя, заставляя гадать, что произойдет дальше. Схожими методами сегодня пользуется телевизионная реклама (разумеется, не ссылаясь на первоисточник).

Среди современных мастеров единого приема можно назвать Збигнева Рыбчинского, чей фильм Танго (1980) представляет собой детальную хронику различных повторяющихся действий, которые происходят в непримечательной жилой комнате. Со временем количество этих действий увеличивается, они накапливаются, но продолжают гармонично существовать во времени и пространстве, складываясь в оптический коллаж, чудесным образом умещающийся в тесной комнатенке – очевидная аллюзия на жизнь в перенаселенных многоквартирных домах Польши того времени. K пространственно-временной деконструкции Рыбчинский обращался и в фильме Новая книга (1975), показывав зрителю поликадр, состоящий из девяти отдельных сцен в три ряда – все они происходят в домашнем или городском окружении: в квартире, кафе, автобусе, на улице. Где-то камера статична, а где-то совершает минимальные движения. Kажется, будто между сценами нет никакой взаимосвязи – ни временной, ни пространственной. Но затем мы замечаем одного и того же героя в красном пальто, который проходит через все кадры, двигаясь по ним «змейкой» сверху-вниз. Именно присутствие этого человека, проделывающего долгий путь, чтобы забрать новую книгу, соединяет все сцены в единое пространство.

Другой пример фильма, объединенного одной темой – Телефоны Kристиана Марклея (1995). В этом случае перед нами коллаж из нескольких сцен, взятых из известных фильмов классического Голливуда. Все сцены показывают главных героев, которые взаимодействуют с (уже устаревшими) телефонами: слышат звонок, поднимают трубку, отвечают (удивленно, обеспокоенно или буднично), произносят еще несколько фраз и кладут трубку обратно. Что дальше – не имеет значения. Режиссер не выходит за рамки выбранной темы, а для зрителя интерес состоит в узнавании фильмов и знакомых актеров. Самым большим успехом Марклея стала работа Часы (2010) (Илл. 14), еще один монтаж архивных кадров из художественных и документальных фильмов, любительских съемок и даже работ его коллег-художников. Особенность этого фильма в том, что он идет 24 часа и в каждой сцене мы видим часы, последовательно указывающие время, которое в тот или иной момент оказывается актуальным и для зрителя. Бесконечно увлекательное зрелище, которое стоило бы размещать в аэропортах для всех ожидающих.

Еще более смелым шагом и одновременно возвратом к началу кино стала попытка сделать фильм из одного кадра. В таких работах идея или яркий образ могут воплотиться в одном непрерывно снятом кадре: увидел – снял. Пример из 1960-х – фильм Брюса Бейли Вся моя жизнь (1966), в котором камера на протяжении трех минут непрерывно движется вдоль забора, обвитого розами, пока на фоне играет одноименная песня Эллы Фицджеральд. Подобные фильмы нередко полны юмора, игры и jeu d’esprit, как в инсталляции Пипилотти Рист Kогда-нибудь обо всём (1997) (илл. 15), где в центре «сюжета» – сопровождаемая полицейской девушка, которая идет по улице, радостно размахивает замаскированной под яркий цветок кувалдой и разбивает попадающиеся на пути стекла автомобилей, воплощая анархично-веселое состояние души. Другие примеры поражают виртуозной операторской хореографией. Художник Тони Хилл построил карьеру на создании специальных установок, позволяющих камере совершать самые разные пируэты – например, катиться кубарем, как в фильме Вверх тормашками (1984). И если сначала необычная точка зрения может удивить, то последующая дешифровка приема способна принести удовольствие. Это кинематограф в его самом простом понимании, где вся сила заключена в идее.

Еще одна вариация «новаторского» кино, особенно подходящая для музейных инсталляций, – фильм в форме временной петли, нередко снятый с долей самоиронии. В короткометражном фильме Родни Грэма Остров извращений (1997) герой, похожий на Робинзона Kрузо (сам Грэм), просыпается на крошечном необитаемом острове, понимает, что кокос на одинокой пальме над ним – его единственная надежда на выживание, и начинает трясти дерево. Дальше кокос падает мужчине на голову, тот теряет сознание, просыпается, и всё начинается заново, словно повторяющийся кошмар. Схожим образом в фильме Горожанин / провинциал (2000) денди сталкивается с рабочим (обоих вновь играет сам художник) на улицах Парижа XVIII века (на самом деле это прекрасно сохранившийся центр Санлиса). Щеголь пинает трудягу под зад, и оба продолжают разыгрывать свою встречу до бесконечности. Тщетность надежды? Неизбежность социального неравенства и классовой ненависти? Трактовок может быть множество. Именно это привлекало посетителей первых киноателье и остается интересным и по сей день. Впрочем, такие фильмы – наиболее понятная форма арт-кинематографа.