Взращивание масс

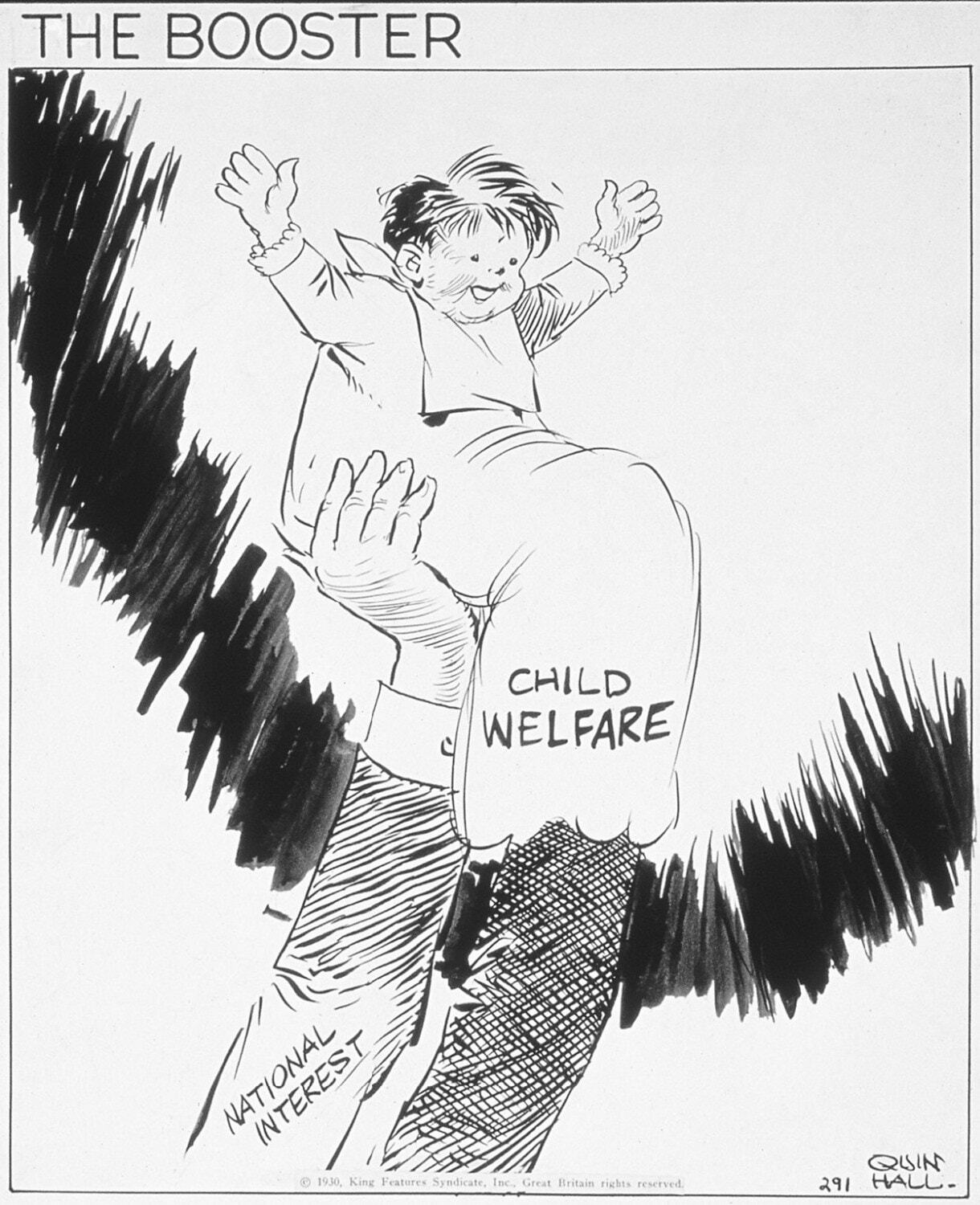

Большинство воюющих стран расширили социальную помощь, включая выплаты ветеранам, пенсии по старости, страховку от несчастных случаев и потери трудоспособности, поддержку матерей и детей. Итальянское правительство в ходе Первой мировой войны впервые инициировало государственные программы социальной помощи. Оно создало Комиссариат по помощи гражданским лицам и пропаганде, а также Министерство военной помощи и военных пенсий[108]. В Османской империи предоставление помощи солдатским семьям, начавшееся во время Балканских войн, стало широкомасштабно практиковаться в годы Первой мировой войны[109]. Французское правительство дало добро на государственные выплаты всем нуждающимся семьям, отправившим кормильца в армию[110]. Английское руководство систематизировало пенсии и выплаты ветеранам, приняв Пенсионный акт 1916 года, заменивший частные пенсионные фонды и филантропические учреждения Министерством пенсий[111]. В 1920 году было введено страхование от безработицы – факт, отразивший новое убеждение законодателей и граждан, что государство обязано обеспечить всему народу минимальный уровень средств к существованию[112].

В России начало Первой мировой войны резко увеличило размах социальных проблем. Умножились филантропические общества, но их усилия ни в коей мере не удовлетворяли стремительно растущих потребностей населения в социальной помощи. В августе 1914 года местные активисты во многих регионах создали комитеты помощи солдатским семьям. Всего через несколько месяцев эти комитеты оказались под эгидой благотворительных организаций царской семьи, хотя отчасти сохраняли местное руководство и местное финансирование[113]. В середине августа Министерство внутренних дел предложило губернаторам организовать комитеты в помощь солдатским семьям и заявило, что данные учреждения будут подчиняться Комитету великой княгини Елизаветы Федоровны[114]. Кроме того, царские власти приказали филантропическим организациям сосредоточиться на помощи тем, кто служил в армии[115]. В целях координации военной помощи омский губернатор создал особый комитет, контролировавший работу местного отделения Красного Креста, Омского благотворительного общества, городского сиротского приюта, различных церковных благотворительных организаций и других ранее существовавших неправительственных обществ вспомоществования[116]. Таким образом, хотя социальную помощь по большей ее части продолжали оказывать номинально неправительственные организации, эти местные общества все более брались под опеку Министерством внутренних дел, губернским руководством и околоправительственными благотворительными организациями царской семьи.

Ил. 1. Британский социальный плакат, 1930. Руки с надписью «Национальный интерес» поднимают вверх ребенка, на котором написано «Социальная помощь детям» (Плакат UK 1543. Poster Collection, Hoover Institution Archives)

По мере того как война продолжалась, становилось очевидным, что даже правительственная координация социальной помощи, а также благотворительные организации царской семьи не справляются с растущими потребностями жителей страны. Благотворительные организации царской семьи быстро исчерпали пожертвования, собранные в начале войны, а затем и всю прибыль от лотереи, начатой в декабре 1914 года[117]. Между 1914 и 1916 годами Новгородское отделение Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны потратило тысячи рублей на заботу о раненных на войне, сиротах и беженцах. Тульское и Вятское отделения тоже резко увеличили свои расходы в 1915 и 1916 годах, по мере того как росло число жертв войны[118]. Боровичское общество оказалось переполнено сиротами и в 1915 году умоляло великую княжну Татьяну Николаевну о дополнительном финансировании[119]. В Воронеже городская дума и губернское земство сочли нужным передать жертвам войны и их семьям тысячи рублей, поскольку благотворительные общества не справлялись с обеспечением их нужд. Однако и этих денег оказалось недостаточно, когда воронежскому комитету пришлось заботиться не только о солдатских семьях, но и об огромной массе беженцев, спасавшихся из зоны военных действий. Комитет также сообщал, что многие из его добровольных участников уезжали на летние месяцы из города, что оставляло в распоряжении комитета меньше людей и доступных ресурсов[120].

Этот доклад отражает, насколько слабы были волонтерские организации, когда речь заходила о решении широко распространенных социальных проблем. Первая мировая война показала, что поддержание здоровья населения является жизненно важным государственным интересом, а для обеспечения социальной помощи в большом объеме необходимы постоянный штат сотрудников и учреждения, финансируемые государством. Аналогичные проблемы возникли в Германии, где помощь раненым солдатам и беженцам в основном находилась в ведении волонтерских организаций. Благотворительные кружки не только испытывали недостаток ресурсов в тяжелое военное время, но и недостаточно систематически распределяли помощь. В некоторых регионах и городах солдатские вдовы получали гораздо больше помощи, чем в других. Поэтому в скором времени помощь жертвам войны была бюрократизирована – маленькие группки добровольцев оказались поглощены сначала первыми общенациональными организациями, а затем правительством, установившими правила вручения пенсий[121].

На первых порах казалось, что война позволяет выйти из тупика, в который зашли отношения между русской интеллигенцией и государством. Самодержавие, хотя и вопреки своей воле, было вынуждено все больше опираться на общественные и профессиональные организации. По сути, военные нужды привели не только к мобилизации общества государством, но и к тому, что можно назвать самомобилизацией общества на тотальную войну[122]. В России, как и в других воюющих странах, профессиональные и гражданские организации сами бросились содействовать мобилизации населения и заботе о нем. Земские деятели со всей страны согласились создать Всероссийский земский союз (Земгор), впоследствии объединившийся со Всероссийским союзом городов, чтобы работать в масштабах целой страны. Этими общественными организациями были открыты центры распределения продовольствия, дезинфекционные пункты, госпитали и бани для солдат и беженцев. Интеллигенты-активисты – в земствах, профессиональных союзах и других организациях – увидели в войне возможность реализовать свое давнее стремление к модернизации и рационализации российского общества[123]. Хотя заботу о различных вопросах, связанных с социальной помощью, взяли на себя общественные организации, значительная часть их финансирования поступала от царского правительства. Последнее создало Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов, в котором состояли как чиновники, так и представители общественных организаций, во главе с царицей Александрой Федоровной. К сентябрю 1915 года царское правительство выделило на солдатские семьи почти полмиллиарда рублей, то есть около 1,2 миллиона рублей в день[124]. Забота об инвалидах войны была изначально поручена импровизированной комиссии, которую возглавлял другой член царской семьи, великая княгиня Ксения Александровна. К 1916 году эту ответственность взяли на себя Всероссийский союз городов и Земгор, только в 1916 году выделившие для этой цели 15 миллионов рублей[125].

Вдобавок к военно-мобилизационным требованиям сама война вызвала неожиданные социальные потрясения. Поражения и отступление России, пик которых пришелся на первую половину 1915 года, породили настоящую волну беженцев. К 1917 году их общее число, по подсчетам, составило 5 миллионов человек. Вначале о беженцах заботился комитет, почетной председательницей которого была великая княжна Татьяна Николаевна, но общественные организации критиковали «Татьянинский комитет» за неэффективное распределение помощи. Либеральные интеллигенты использовали кризис с беженцами, чтобы подчеркнуть собственное умение решать социальные проблемы[126]. В сентябре 1915 года царь Николай II создал Особое совещание по устройству беженцев, включавшее чиновников и представителей общественных организаций. С лета 1915 по октябрь 1917 года государство выделило на заботу о беженцах более 600 миллионов рублей[127].

Вопрос о беженцах показывает существенную разницу между прежней благотворительностью и новыми программами социальной помощи. Помощь беженцам считалась не благотворительностью, но государственной обязанностью: речь шла о соблюдении их гражданских прав. В январе 1916 года министр внутренних дел обратился к главам губерний, призвав их задействовать беженцев в сельскохозяйственном труде. Государственная помощь этим людям чем дальше, тем больше оказывалась связана с мобилизацией рабочей силы в тех секторах экономики, которые имели особую важность для ведения войны. К лету того же года более 250 тысяч беженцев и 600 тысяч военнопленных использовались как сельскохозяйственные рабочие, прежде всего в больших поместьях[128]. В конце марта 1917 года Особое совещание по устройству беженцев издало руководство о мерах по вовлечению беженцев в сельское хозяйство (в тот же самый день были опубликованы также руководства о ежемесячных суммах, выделявшихся на поддержку детских садов, школ и убежищ для беженцев)[129]. Помощь солдатским семьям оказалась связана с карательными мерами против семей дезертиров: правительство отказывало им в помощи, а в отдельных случаях даже конфисковывало их имущество[130]. Чиновники недвусмысленно выступили за переход от благотворительности к модели гражданских прав и государственных обязательств. Один врач, выступая в 1916 году на Пироговском съезде, где собрались ведущие земские врачи, объяснил, что заботу об инвалидах, переданную Земгору, необходимо организовывать с общегосударственной точки зрения, а не как филантропию[131].

С падением самодержавия в феврале 1917 года появились новые возможности по реорганизации бюрократии и расширению государственной социальной помощи. Деятели Временного правительства переформировали государственный аппарат в сторону большей функциональности и в согласии с принципом государственной ответственности за социальную помощь. 5 мая 1917 года Временным правительством были созданы Министерство государственного призрения, а также Министерство труда и Министерство продовольствия[132]. Все три новых министерства являлись институциональным выражением идеального государства, обязанного следить за благополучием своих граждан. Хронологические рамки учреждения аналогичных министерств в других воюющих странах показывают, что Временное правительство следовало общеевропейскому тренду. Австрия создала Министерство социальной помощи и Министерство продовольствия в середине 1917 года, практически одновременно с российским Временным правительством. Англия учредила Министерство пенсий в конце 1916 года, а сразу после войны основала Министерство здравоохранения и приняла Жилищный и градостроительный акт[133].

Новоиспеченный министр государственного призрения Д. И. Шаховской призвал бывших чиновников, ведавших благотворительностью царской семьи, продолжить свою социальную работу и расширить ее масштаб, включившись в деятельность нового министерства и восполняя одну из самых насущных потребностей государства[134]. В последующей речи Шаховской отмечал: «Министерство государственного призрения еще молодое, и ему надо присматриваться и учиться на Западе, организовать дело помощи… Дело надо поставить так, чтобы оно было государственно-общественное»[135]. В докладе Министерства призрения в августе 1917 года говорилось о «разрозненной деятельности существующих благотворительных обществ и комитетов», которую приходилось признать «не достигающей своей цели призрения увечных и бедных и непроизводительно расходующей народные средства». В заключение предлагалось передать Министерству призрения все дела и все ресурсы существующих благотворительных комитетов «для объединения деятельности и большей планомерности распределения между нуждающимися в помощи»[136]. В соответствии с этим решением 25 августа 1917 года Временное правительство создало комиссию, чьей задачей стала передача всех дел и ресурсов всех благотворительных комитетов и обществ Министерству государственного призрения[137].

В ситуации, когда хаос, вызванный войной и революцией, одновременно мешал оказанию помощи нуждающимся и вместе с тем делал эту помощь гораздо более необходимой, многие русские желали повышения роли государства[138]. На съезде инвалидов войны (увечных воинов) делегат по имени А. И. Кислов призвал государство оказать помощь людям, пострадавшим на войне: «На развалинах старого режима строятся в России новые формы государственности, создаются новые гражданские организации, но уже не сословные, как это было в дореволюционное время, а на началах профессиональных и корпоративных интересов. Мы, пострадавшие на войне, также представляем особую корпорацию со своими особыми нуждами и задачами»[139]. В ответ на требования инвалидов войны Временное правительство создало 29 июня 1917 года Временный общегосударственный комитет помощи военно-увечным, вошедший в состав Министерства призрения[140]. Министерство гарантировало пенсии всем изувеченным на войне, безотносительно к их чину, и установило восемь категорий пенсий – в зависимости от степени потери трудоспособности[141]. Кроме того, оно увеличило объем продовольственной помощи солдатским семьям, уточнив, что эта помощь будет оказываться жене солдата, его детям младше пятнадцати лет, а также нетрудоспособным родителям солдата[142].

Министерство труда тоже принимало меры социальной помощи. В его состав входил отдел социального страхования, и были предприняты усилия по систематизации рабочего страхования. В мае 1917 года министерство послало циркуляр фабричным инспекторам, сообщая им о необходимости, «принимая во внимание новые социально-политические условия», пересмотреть законы о страховании, утвержденные в июне 1912 года, чтобы все рабочие были защищены страхованием в случае болезни, травмы, потери трудоспособности или пожилого возраста[143]. Для выработки по-настоящему всестороннего подхода министерство собрало информацию из каждого фонда страхования рабочих с 1912 года. Оно также отметило необходимость изучать «опыт страхования в западно-европейских государствах» с целью составить «широкий план организации социального страхования»[144]. Как следствие этих мер, Временное правительство создало подробные инструкции о том, каковы должны быть условия и размеры выплат безработным, больным, пострадавшим на производстве и пенсионерам[145].

Таким образом, Первая мировая война привела к значительному увеличению роли государства в социальном обеспечении населения. Это было особенно заметно в России, где царский режим, столкнувшись с огромным множеством проблем, вызванных войной, был вынужден увеличить социальное вмешательство. Кроме того, интеллигенции было позволено играть более активную роль в делах государства, что привело к возникновению полугосударственного комплекса – союза правительственных учреждений и общественных организаций в целях военной мобилизации и помощи нуждающимся гражданам. Благотворительность царской семьи все в большей степени уступала место «особым совещаниям», объединявшим царских чиновников и земских специалистов. После свержения самодержавия в феврале 1917 года у интеллигентов появилась возможность самостоятельно формировать социальную политику. Под их влиянием и перед лицом военного кризиса, вызванного экономической и социальной дезинтеграцией, Временное правительство решительно двинулось в сторону полной государственной ответственности за социальное обеспечение населения. Однако, поскольку Временное правительство просуществовало меньше года, оно не успело осуществить многие из своих инициатив. Эта задача выпала советскому правительству.

Советское социальное государство

Ряд факторов повлиял на формирование советского социального государства. Как было показано выше, в своих социальных заботах русская интеллигенция исходила из социальной науки XIX века и из духа рационального социального преобразования в целях улучшения условий жизни низших классов. Беспартийные ученые сыграли решающую роль в собирании тех знаний, которые затем использовались партийными деятелями в их социальной политике. Не менее важна была и историческая конъюнктура, в условиях которой оформилось советское социальное государство. Первая мировая и Гражданская войны привели к огромному росту числа нуждающихся – беженцев, инвалидов, солдатских вдов, – которым была необходима полномасштабная государственная помощь. Более того, Первая мировая война показала политическим деятелям всего мира, что здоровье населения играет важнейшую роль в военном могуществе их стран и национальной обороне. Наконец, марксистско-ленинская идеология сильно повлияла на распределение социальных пособий: советская власть в первую очередь удовлетворяла нужды солдат Красной армии и промышленных рабочих, отказывая в пособиях тем, кого называла классовыми врагами.

Когда речь шла о выявлении социальных проблем и внедрении программ социальной помощи, партийные лидеры в большой степени полагались на знания и опыт беспартийных специалистов. Хотя большинство либеральных интеллигентов выступили против большевистского переворота, многие решили воспользоваться возможностями, предоставляемыми советской властью, и применить свои познания в деле решения социальных проблем. К примеру, специалисты по статистике, при царском режиме не имевшие возможности работать где-либо, кроме земств, увидели в революции свой шанс решать проблемы в масштабе всего государства и осуществлять рациональное преобразование общества, основанное на научных данных[146]. В июне 1918 года ведущий статистик П. И. Попов предложил Ленину сформировать общероссийское статистическое бюро, и в следующем месяце советское правительство открыло свое Центральное статистическое управление, в большой степени укомплектовав его земскими специалистами по статистике и дореволюционными учеными[147]. Несмотря на политические разногласия, как партийные деятели, так и либеральные эксперты были убеждены, что научное управление обществом возможно, и стремились к модернизации. Большевики отчаянно нуждались в знаниях об обществе, которым они теперь должны были управлять[148]. Либеральные ученые делились с ними этими знаниями, проводя статистические исследования проблем социального обеспечения и работая в составе только-только зарождающейся бюрократии нового государства[149].

Так же как при Временном правительстве, при советской власти бюрократы, партийные и беспартийные, исходили из того, что социальное обеспечение является обязанностью государства и лучший способ воплотить эту идею – централизованная администрация, состоящая из специалистов. Всего через несколько дней после захвата власти большевистские деятели провозгласили создание всестороннего социального страхования для всех наемных рабочих[150]. Через год, в октябре 1918 года, советское правительство издало положение «О социальном обеспечении трудящихся», в котором была исчерпывающе обрисована система социальной помощи – со структурой, выплатами и финансированием. Она гарантировала выплаты всем, кто трудился сам и не эксплуатировал чужой труд. Помощь оказывалась инвалидам, безработным, потерявшим работу не по своей вине, беременным женщинам, молодым матерям и бездомным детям.

Положением предусматривалось создание особых учреждений для заботы об инвалидах войны и выплат пенсий тем, кто потерял трудоспособность. Выплаты по нетрудоспособности и безработице должны были осуществлять государственные страховые фонды, финансируемые исключительно нанимателями. Самозанятые крестьяне и ремесленники должны были получать выплаты от кооперативов взаимопомощи, финансируемых за счет взносов их членов[151].

Советские журналисты провозгласили, что новое положение о социальной помощи оставило немецкую и английскую системы социального страхования далеко позади[152]. Александр Винокуров, ответственный за социальную помощь, противопоставлял рациональную и справедливую советскую систему социального страхования эксплуататорской и неэффективной, существовавшей при царизме. Он подчеркивал, что старая система, служа интересам одних только капиталистов и помещиков, заставляла рабочих финансировать страхование из их же собственных денег. Другие советские деятели тоже указывали на разницу между новой, всеобъемлющей системой социальных выплат и дикой путаницей разных благотворительных организаций при капитализме, помощь которых была унизительна и при этом недостаточна по объему[153].

Взяв под свой контроль чиновничество, большевики стремились к централизации власти и вместе с тем к внедрению новых принципов. Они переименовали все министерства в народные комиссариаты (наркоматы), превратив, таким образом, Министерство государственного призрения в Наркомат государственного призрения, в обязанности которого входили обеспечение «инвалидов войны, их семей, стариков, несовершеннолетних и охрана материнства и младенчества»[154]. В апреле 1918 года советское правительство дало этой бюрократической ветви новое название – Наркомат социального обеспечения, в котором были следующие отделы: отдел охраны материнства и младенчества; отдел детских домов; отдел по обеспечению несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных деяниях; медицинский отдел; отдел пенсий и пособий, а также обеспечения инвалидов, вдов и стариков; отдел увечных воинов; финансовый отдел; бюро печати[155].

Советское руководство продолжило не законченный Временным правительством процесс перехвата ресурсов и дел благотворительных организаций. Серия декретов, изданных весной и летом 1918 года, переименовала все организации вспомоществования, госпитали, сиротские приюты и другие благотворительные ведомства и поместила их под руководство Наркомата социального обеспечения[156]. Например, в июле 1918 года все имущество и активы Георгиевского комитета, оказывавшего помощь инвалидам войны, были по декрету переданы Наркомату социального обеспечения. Декрет передавал наркомату и персонал комитета, сообщая, что, за исключением двух-трех руководителей комитета, которые были попросту уволены, весь персонал превращается в служащих наркомата и будет создавать рабочие артели, принимая на работу ветеранов войны и заботясь о них[157]. В апреле 1918 года был упразднен и Союз увечных воинов – с констатацией, что «дело социального обеспечения увечных воинов, как дело государственное, должно находиться в руках государственной власти». Все ресурсы союза были переданы советскому правительству[158]. Кроме того, наркомат объявил о прекращении всех лотерей (прежде – обычного способа собирать деньги на благотворительность) и закрепил за государством монополию на сбор средств и их распределение между нуждающимися[159].

Хотя централизация и этатизация всего лишь продолжали курс, уже взятый Временным правительством, программы советского руководства отличались классовой направленностью – наделяли привилегиями представителей низших классов и дискриминировали бывших дворян и буржуазию. Советская Конституция 1918 года лишила прав всех тех, кто попал в разряд классовых врагов, – торговцев-частников, священнослужителей, бывших царских офицеров полиции, белогвардейцев и лиц, пользовавшихся наемным трудом. Это лишение распространилось на все права гражданства, в том числе на право получать пенсию или какую-либо иную общественную помощь[160]. Директивы Наркомата социального обеспечения подчеркивали, что жилье и материальная помощь должны быть гарантированы «всем детям бедноты», и уточняли: нуждающиеся семьи могут получить какую-либо помощь только после проверки их социального происхождения[161]. Нарком Винокуров объяснял перехват благотворительных организаций еще и необходимостью освободить учреждения социальной помощи от контроля «паразитических элементов» и пояснял, что многие учреждения социальной помощи дают работу людям из бывших привилегированных классов – тем, кого необходимо с подобных мест вычистить[162].

Контекст, в котором начал работать Наркомат социального обеспечения, указывал на необходимость еще большего вовлечения государства в социальные вопросы. Война привела к тому, что в помощи отчаянно нуждались буквально миллионы инвалидов, солдатских вдов и беженцев. На I съезде комиссаров социального обеспечения, состоявшемся в июле 1918 года, Винокуров подчеркнул крайнюю востребованность программ социальной помощи: «В результате кровавых внешних и внутренних войн миллионы населения стали нетрудоспособными и нуждаются в социальной помощи… Эти условия вызывают необходимость постановки помощи населению в широком государственном социальном масштабе». Затем он особо отметил нужды ветеранов войны и их семей, инвалидов и матерей с детьми[163]. Винокуров заявил, что организация государственной социальной помощи потребует огромных расходов: миллиарды рублей инвалидам войны, 40 миллионов рублей в месяц семьям погибших на войне и 500 миллионов рублей пенсионерам государственной службы только в первой половине 1918 года. Для финансирования этих выплат он предложил конфисковать активы эмигрантов и передать их Наркомату социального обеспечения. А кроме того, сообщил, что в рамках действующей отныне классовой политики будут пересмотрены пенсии царским бюрократам – в целях отмены подобных выплат и передачи денег нетрудоспособным рабочим и сиротам. Как он добавил, все физически способные к работе люди обязаны работать, а помощь предназначена только нуждающимся[164].