По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

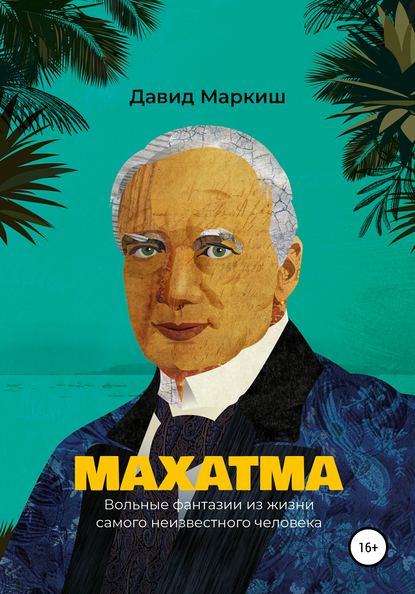

Махатма. Вольные фантазии из жизни самого неизвестного человека

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Тут поспело мясо, и интересные разговоры свернулись сами собой. Над столом повисла приятная тишина сосредоточенного утоления голода.

Подходя к серому шатру шапито на Рыбной площадке, Хавкин раздумывал над тем, как пройдёт для него этот первый цирковой вечер. За победу над противником ему полагался двойной заработок, но и проигрыш не лишал его гонорара – правда, без премиальных. По замыслу устроителей, оба варианта были приемлемы: поражение манежного борца разожгло бы желание подвыпившей публики схватиться с поверженным силачом, в то время как его победа немного насторожила бы и отпугнула потенциальных соискателей славы из зрительских рядов.

Так или иначе, это дело выглядело перспективно. Ещё вчера, за столом, Вальди пообещал Андрею Костюченко отдать половину своих цирковых доходов на нужды революционной борьбы, куда, естественно, входило и пропитание активистов. Вторую половину Хавкин планировал откладывать «про чёрный день» – будущее в фанерной времянке Люсиль выглядело расплывчато, а работа в Пастеровском институте оставалась покамест не более чем сердечной мечтой. Предложение Хавкина было принято единогласно, и с подъёмом. В стороне от демократического решения осталась лишь цветочница: она и не представляла, о чём идёт речь, а посвящать её в суть дела никто не собирался.

У входа в шапито толклась публика: вход был тесный, а народу явилось немало. Вальди прошёл в цирк с чёрного хода, мимо мешков с опилками, накрытых брезентом клеток и кукольного барака – там жили лилипуты.

В последний – и единственный – раз на цирковом представлении, с мамой и с папой, Володя Хавкин был лет двадцать тому назад на Молдаванке, в Одессе. Случай выдался экстраординарный: неимущая семья не часто позволяла себе культурные походы. Володя запомнил запах влажных опилок, клоуна с красным носом и бородатую женщину, прибывшую в Одессу прямо из Германии и выставленную на показ. Теперь вместо бородатой немки французскую публику должен был завлекать русский силач, явившийся сюда прямиком из Одессы. И это было забавно.

Ему дали борцовское трико с чужого плеча и назначили выход сразу за лилипутами – для контраста. Конферансье в мятой шляпе и полосатых брюках объявил: «Знаменитый русский силач Тимофей Годунов вызывает на честный поединок любого из вас, любезная публика! Ну, смелей же! Победителя ждёт слава и успех у девушек!» Разглядывая мускулистого русского, публика робела. Тогда конферансье подал знак заранее подготовленному для растопки цирковому сторожу, посаженному ради такого случая в третий ряд. Сторож прыжком выскочил на манеж, сбросил рубаху и кинулся на Хавкина как лев. Предупреждённый о таком трюке Вальди был настороже: он поймал не вполне трезвого сторожа в крепкие объятия, повозил его по манежу, а потом бережно уложил на лопатки. Публика осталась довольна, она свистела и улюлюкала. Вслед за подготовленным сторожем попытать удачи вызвался добровольный господин из рядов, крепкого сложения. По договорённости с конферансье Вальди не спешил с ним расправляться – народ за свои деньги должен был немного попереживать и получить удовольствие; некоторые азартные зрители, желая заработать, взялись заключать пари. Повозившись с настырным оппонентом несколько минут, Вальди в конце концов прижал его спиной к полу. Третьим вышел на борьбу средних лет толстяк, килограммов на сто двадцать живого веса. Публика затаила дыханье, болея за своего. Двигать толстяка по манежу было затруднительно. Наконец, Вальди исхитрился закинуть противника за спину, как говяжью тушу, и мощным рывком перебросить его через голову. Толстяк рухнул в опилки, не сломав, к счастью, костей. На том поединок закончился победой русского силача Тимофея.

Принимая шальные деньги с премиальными от хозяина шапито, Володя Хавкин испытывал воодушевление и нечто вроде благодарности судьбе: такая вольготная жизнь могла продолжаться по крайней мере до тех пор, пока цирковой шатёр стоит на Рыбной площадке. Да и потом, переберись он на другую какую-нибудь людную парижскую площадку, на другой рынок или хоть на Елисейские поля, возможность борцовского заработка отнюдь не исчезала. Уже через неделю после начала взаимовыгодного сотрудничества хозяин шапито предложил Вальди бросить рынок, присоединиться к труппе на постоянной основе и отправиться с нею в полугодовое турне по Франции. Но Хавкин дорожил своей работой в мясном ряду, спальным местом во времянке цветочницы Люсиль и, прежде всего, близостью к институту Пастера, под крышей которого денно и нощно сверкала ему голубая звезда надежды. Поэтому он без раздумья отверг щедрое предложение хозяина, как и его заманчивое обещание сделать из русского силача Тимофея Годунова звезду манежа: Хавкин не планировал становиться профессиональным артистом цирка.

Хоть Россия расположена довольно-таки далеко от Парижа, русская пословица «Человек предполагает, а Бог располагает» действительна повсеместно; возможно, эта истина и у других народов находит своё отображение. Предположения Вальди о грядущих цирковых доходах и мирном проживании во времянке, с цветочницей, не оправдались: спустя два месяца после появления Хавкина на манеже он получил долгожданное сообщение: в институте Пастера для ученика Мечникова открылась вакансия помощника библиотекаря.

Люсиль эта новость ничуть не окрылила. Разгрузка туш плюс цирковой приварок – вот это было занятием для настоящего мужчины, каким заграничный Вальдемар, без вариантов, выглядел в глазах цветочницы. И тут, как гром с ясного неба, эти книги, эта грошовая служба то ли в больнице для нищих, то ли в госпитале для зверей! Восторженные объяснения Хавкина в пользу борьбы с заразными болезнями и облегчения участи всех людей без исключения не находили отклика в душе безутешной Люсиль: заразы она не боялась, а облегчение участи всем без разбора людям считала грубой ошибкой.

– Мы не должны думать лишь о себе, – увещевал Вальди цветочницу. – Человек на то и человек, чтоб стремиться сделать мир лучше для всех! Таская туши на рынке, этого не добьёшься. Только наука, поверь ты мне, Люсиль, приведёт нас к успеху.

Но Люсиль и не думала верить пустым уговорам, у неё была иная точка зрения на предмет; устройство мира приходилось ей вполне по вкусу, а намерение Вальдемара бросить работу ради чтения книг за грошовое жалованье приводило в исступление. Когда расходившаяся цветочница не бушевала и не скандалила, она ворчала себе под нос и грызла своего русского, и это житейское занятие более всего изводило Хавкина. Лёжа на дощатом топчане, под лоскутным одеялом, он иногда с благодарностью вспоминал Асю, оставшуюся на одесском берегу.

Долгожданную работу Хавкин принял как дар небес, вопреки тревожным сомнениям нашедший-таки адресата. Конечно, помощник библиотекаря – это не экспериментатор над окуляром микроскопа, с чашкой Петри на лабораторном столе. Но, главное, двери института Пастера теперь распахнулись перед ним, как златые ворота Сезама.

Библиотека примыкала к микробиологической лаборатории, и в этом Хавкин, начисто лишённый суеверия, разглядел, однако, добрый знак. Судьба благоволила к нему, это тоже было ясно: вначале бескровный побег из России, потом такая славная остановка в Лозанне, затем Париж – цветочная Люсиль, мясные туши и цирковые аплодисменты. И, наконец, новая реальность наступила: институт, где сразу после закрытия библиотеки, по вечерам и ночью, хоть до самого рассвета, можно работать в соседней с библиотекой лаборатории – микроскоп, пробирки, реторты и колбы, шпатели и пипетки. Всё, что душа пожелает, и о чём можно было только мечтать!

Мечников знал о ночных бдениях своего ученика и одобрял их. Знал не только понаслышке – он эти занятия, строго говоря, и направил, получив карт-бланш из рук самого Луи Пастера. Будущий нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников возлагал немалые надежды на Володю Хавкина, и вот теперь пришло время испытаний.

Испытания продолжались из ночи в ночь, и жизнелюбивая цветочница в своей времянке не испытывала восторга по этому поводу. Её русский совсем свихнулся с этими книгами и какими-то чашками-стекляшками, в которых жили, по его словам, неразличимые глазом вредоносные зверушки. Особенно противно становилось Люсиль, когда её сердечный друг заводил разговор о мышах, которым он зачем-то делал уколы. Это уже выбивалось за все рамки: мышам – уколы! С тем же успехом можно было делать змее клизму, а кошке ставить банки. Но на едкие замечания Люсиль обезумевший Вальди обращал столько же внимания, сколько на полёт мухи под потолком… События принимали всё более разогретый характер, разлука становилась неотвратимой.

Конец наступил из-за тех же мышей. Явившись во времянку среди ночи, Вальдемар решил немного развеселить Люсиль, глядевшую на него из-под лоскутного одеяла с большой неприязнью и разинувшую было рот, чтобы начать скандал.

– Как бы я хотел быть котом! – приветливо сказал Вальди. От такого заявления цветочница рот захлопнула и язык проглотила. – Тогда б я ловил мышей, – продолжал Хавкин, как ни в чём не бывало, – и мне не пришлось бы покупать их в магазине.

Тут уж крыть было нечем. Поднявшись с топчана, Люсиль, пыхтя, шагнула к двери, пихнула её и мраморной своей рукою указала сожителю на чёрный ночной проём. Хавкин попятился, переступил порог и, испытывая летучее чувство лёгкости, очутился на воле.

О бытовых переменах в жизни Вальди знали считаные люди: он, разумеется, сам с цветочницей Люсиль да бывший народоволец Андрей Костюченко с двойкой своих боевитых в недавнем прошлом товарищей. Андрей, душевный человек, сочувствовал оставшемуся без крыши над головой Хавкину, но видел в случившемся и светлую сторону: цветочница с её фанерной будкой была Володе не ровней, а так… Утрата мясного источника вызывала в Андрее объяснимое сожаление, но не особенно напрягала: Бог даст день – Бог даст пищу, хотя, как известно, никакого бога не существует в природе. Да и деньги на революционную подготовку, отчислявшиеся от борцовских заработков, были куда как не лишними… Но товарищеская связь трёх бесприютных одесситов с пустившим в Париже корни Володей Хавкиным, в какой бы роли он ни выступал – грузчика мясных туш, циркового борца или сотрудника Пастеровского института – проявлялась прежде всего: Вальди Хавкин на порядок возвышался над кучкой политэмигрантов, и ни у кого из них не возникало сомнений в его необыкновенном будущем. Это, а ещё какая-то неуловимая сильная энергия, которой он смутно светился, привлекала к нему людей.

А об утраченном крове долго горевать не пришлось: были пущены в ход отложенные «про чёрный день» цирковые доходы и арендована, в десяти минутах ходьбы от института, мансарда с видом на иссиня-пепельные крыши Парижа, изначально служившая чуланом для хранения дров. Засыпая на несколько коротких часов в своей мансарде, Вальди перелистывал в памяти знакомые картины; но не было там ни мясных туш, ни циркового манежа, ни цветочницы Люсиль. Да и Ася, похожая на камею, почти не появлялась. Зато весь воображаемый вид был сплошь заполнен разложенными на библиотечных столах открытыми медицинскими книжками, сверкающей лабораторной посудой и золотистым агар-агаром. И из глубины этого великолепия возникал и бесшумно шёл по ковру коридора хозяин всего – великий Луи Пастер.

Два или три раза Хавкину посчастливилось вживе, из-за библиотечной стойки увидеть его в этом полутёмном коридоре, и вот теперь, засыпая, Вальди отличал его от раза к разу всё более отчётливо. И, как по команде, вмиг проявлялась из живых сумерек красивая Вера Фигнер с ридикюлем, оттягивавшим руку из-за спрятанного в нём револьвера. Они шли рядом, Фигнер и Пастер, и Хавкин молча глядел на них поверх своей стойки. И уверенность в том, что не смертельная охота Фигнер на царя, а борьба Пастера со смертью исправит мир и сделает его добрей, не оставляла Хавкина. В этой паре идущих по коридору Пастер был лучше.

ІIІ. АЗИАТСКАЯ СМЕРТЬ

Смерть – вот, пожалуй, единственное, что волнует нас ещё больше, чем жизнь: к жизни мы привыкаем, а свыкнуться с мыслью о смерти никак у нас не получается. И то: с самого рождения мы открываем путь к смерти, и, положа руку на сердце, признаём с унынием, что ни о какой привычке тут нет и речи. В этом признании все одинаковы: религиозные фанатики и поклоняющиеся безбожию атеисты, христиане и басурмане, блондины, брюнеты и шатены, генералы с кабаньей шеей и худосочные пацифисты – все задаются безответным вопросом: а что там, за рубежом жизни? За рекой, рвом или зелёным полем, по которому, по заслуживающему доверия свидетельству, гуляют женщины и лошади? Приятные открытия нам уготованы, в этом почти никто не сомневается. Во всяком случае, хуже не будет, а будет лучше: едва ли кто-нибудь предполагает очутиться в котле с кипящим маслом или на раскалённой сковородке… Но и поспешать с переселением в лучший мир никто не торопится и события не подгоняет – а не то люди пустились бы в повальные самоубийства, и мир давно бы уже обезлюдел. Говорят, что вольготно себя чувствуют на нашем свете лишь особо продвинутые обитатели сумасшедших домов – они думают, что уже умерли и находятся в безветренных закордонных краях.

Обсуждение темы жизни и смерти не то чтобы считалось зазорным, но и прилива энтузиазма в народной гуще не вызывало: на то живут на свете писатели и философы, вот они пускай и занимаются этими высокими материями… Всё дело в том, каким пунктиром обвести эту самую народную гущу.

Ни Хавкин, ни бывший боевик «Народной воли» Андрей Костюченко никак не вписывались в рамки этой гущи. Разговор, который они вели воскресным вечером, в мансарде с видом на крыши Парижа, хоть и отдавал горечью, но, к удовольствию собеседников, тёк свободно и широко. Они сидели за крохотным столиком, друг против друга; никто им не мешал.

– На русском бунте рано ставить крест, – сказал Андрей. – В Европе в каждом большом городе найдёшь политэмигрантов из России – только копни… Но никто не копает, никому до нас дела нет. Нужен Центр, нужна организация. И, как всегда, всё упирается в деньги. Ну, почти всё.

– Деньги найдутся, как только появится организованное движение, – пожал плечами Хавкин. – Ты говоришь – бунт! А если русский бунт выйдет из-под контроля и всё разнесёт в клочья?

– Попробуй построить новое, – упрямо нагнув голову, сказал Андрей, – не разрушив старое до основания. Попробуй! Особенно у нас в России.

– Разрушение – это, знаешь, не исправлять ошибки, не поломки чинить, – возразил Хавкин. – Разрушение – это смерть! Сея смерть, мир не улучшишь. От холеры, от чумы мрут миллионы людей, это-то я знаю. Разве в мире от этого становится легче дышать?

– Я и не говорю, что смерть, – подумав, сказал Андрей, – инструмент для установления справедливости. Но нельзя же отрицать смерть как явление жизни!

– Нельзя, – согласился Хавкин.

– Ну вот, – сказал Андрей. – Мы все, от рожденья, идём по пути к смерти: ни назад повернуть, ни сойти с дороги. Так?

– Так, – снова согласился Хавкин. – Но один из нас успевает что-то сделать в жизни, а другой живёт по привычке, как лошадь: только ноги переставляет.

– Ну, мы-то, может, и успели… – сказал Андрей.

– На бульваре? На лавочке? – спросил Хавкин.

Андрей кивнул молча.

– Да, – сказал Хавкин, – забыть это не получится… И вот теперь мы идём, идём по дороге, с остановками, с пересадками…

– В конце дороги – тупик, – сказал Андрей. – Точка.

– Лозанна – пересадка, Люсиль – остановка, – продолжал Хавкин. – Тупик, ты говоришь?

– Тупик, – повторил Андрей.

– А что в тупике? – спросил Хавкин требовательно.

– Ничего там нет, – ответил Андрей.

– Там калитка, – сказал Хавкин. – Дощатая белая калитка на двух петлях. – Он поднялся из-за стола. – Давай спустимся, пройдёмся немного, а то ноги затекли сидеть.

Они шли по бульвару Монпарнас, в окружении людей, деревьев и домов. Никто не проявлял к ним ни малейшего интереса, и это приятное ощущение безнадзорности в толпе было сродни свободе. Подступающая темнота ночи не несла в себе ни настороженности, ни угрозы.

– Так или иначе, – продолжал Хавкин начатый в мансарде разговор, – Россия осталась по ту сторону… Ты хочешь оставаться здесь, в другом мире, русскими эмигрантом?

– А я и есть русский эмигрант, – сказал Андрей.

– В этом другом мире, – сказал Хавкин, – который скроен по другим правилам и…

– …и даже не думает устраивать революцию, – досказал Андрей за Хавкина. – Они тут сто лет назад уже устроили революцию, с них хватит.

– Именно, – согласился Хавкин. – А России всё это только ещё предстоит: бунт, разрушение, царю голову отрубят. И всё это, похоже, произойдёт без нас с тобой: нарыв зреет изнутри, а не извне.

– Значит, мы так и будем тут сидеть, – спросил Андрей, – как рыбаки на другом берегу?