По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

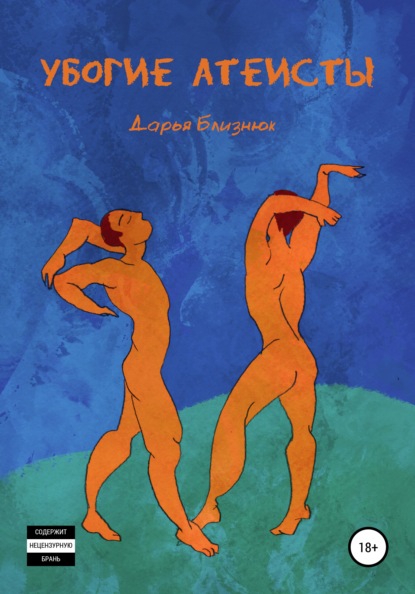

Убогие атеисты

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Но вскоре пронзительная трель свистка заставляет преследователей оглянуться и растерять браваду. Взрослый дяденька командным голосом разгоняет ораву мелких грубиянов, тактично интересуется, всё ли в порядке. Гот только опускает голову и выскакивает за дверь, как пробка из бутылки шампанского. Как пуля из револьвера.

Гот растирает чёрные нитки слёз по горящим огнём щекам. Ему невыносимо стыдно. Хочется кричать, но стыд сжимает челюсти. Гот надеется забыть всё приключившееся, но понимает, что его обидчики вряд ли жалуются на память. Они ещё долго не забудут триумф превосходства. Они вдоволь насладились чужим унижением.

Больше Гот не пользуется помадой и прочей косметикой. Теперь он рисует исключительно на бумаге. «Художники, – решает он, – те же визажисты, только прихорашивают они альбомные листы».

Гот смиренно подчиняется системе и не выделяется из толпы, но его продолжают кликать педиком и при случае опускать пошлые шуточки на переменах. Гот мечтает стать таким же невидимым, как шпилька, запущенная в свадебную причёску. Гот мечтает ликвидироваться из жизни. Гот не любит просыпаться. Ему так паршиво, что хочется свернуть с дороги и прогулять уроки. Вообще прогулять жизнь. Его угнетают предстоящие будни. Судьба даёт ему грусть в аванс. Судьба даёт ему в аванс отчаяние. Гот знает, что этот аванс он отработает сполна и, более того, получит чаевые.

Гот упорно не берёт в толк, почему его избрали на роль козла отпущения. Чего им стоит колкое словечко, сохранённое в пасти? Неужели так необходимо измываться над его душой? Что они потеряют, не обозвав его малолетним трансвеститом? Что они обретут? Почему жестокие людишки упиваются посторонней болью? Их наслаждение намного мимолётней того кромешного мрака, в какой опускается Гот. Зачем, ну зачем гнобить того, кто и так надломлен? Кто и так обречён. Но, видимо, белые вороны созданы лишь затем, чтобы их заклёвывали чёрные сородичи. В средневековье рыжеволосых женщин считали ведьмами и сжигали их на кострах лишь потому, что отличались огненным цветом волос. Что ж, так устроен естественный отбор.

Отныне Гот молчалив, угрюм и застенчив. Зато он чётко уяснил, что открыться человеку сложнее, чем открыть Чупа-чупс.

Библиотека

Чмо натягивает мягкие растоптанные кеды, завязывает на бантик шнурки. Сгребает в охапку пачку замызганных листов и выбирается под небо цвета варёной говядины. Накрапывает дождик. Чмо подхвачен ветром вдохновения. Все его клеточки насыщены энтузиазмом вместо кислорода. Чмо готов без умолку трещать и выплёскивать всё то, что поместил в рукопись. Но он сдерживает поток восхищения в груди, унимает назойливую щекотку в нервах и смиренно чапает до здания библиотеки. Старого, но симпатичного и, главное, сухого внутри.

Чмо вовремя достигает книжной гробницы, любезно здоровается с женщиной сорока лет и просит разрешения воспользоваться компьютером. Садится за казённую машину, укладывает листы в хронологическом порядке и принимается стучать по клавиатуре. Пальцы Чмо не так проворны и ловки, как хотелось бы, так что приходится терпеливо ждать, пока они наткнутся на нужную букву. Чмо подозревает, что на набор текста понадобится не один час.

По окну, огранённому жалюзи, стекают змейки робкого дождя, и оттого в помещении уютно. Рабочая обстановка располагает к продуктивному труду. Постепенно Чмо ускоряется. Мимо него снова проносятся гениальные умозаключения.

«Жить, значит, заниматься искусством. Просто происходить, значит, заниматься искусством. Каждый человек прекрасен и уникален. Каждый является неповторимым шедевром главного Творца, Бога, – печатает Чмо. – Поэтому люди требуют к себе осторожного отношения, как и охраняемые в музеях скульптуры. К ним нельзя относиться с беззаботностью младенца. Нельзя позволять себе небрежные слова в адрес произведения искусства, так как они могут его уколоть, осквернить и деформировать. Каждый должен отдавать себе отсчёт в том, как себя ведёт. Мы должны быть осмотрительней и осторожней в обращении друг с другом. Должны устанавливать жёсткий контроль в том, что говорим и как говорим. Нужно быть внимательней и тактичней», – печатает Чмо. – И любое насилие – вандализм. Всякий удар – вандализм. Ни одно произведение искусства не вправе калечить или уничтожать другое, ибо все они удивительны. И ни одно произведение искусства не бывает в двойном экземпляре. Жестокость – вандализм. Неучастие и безразличие – вандализм. Резкие упрёки и оскорбления – вандализм», – печатает Чмо.

Его пальчики не знают покоя. Чмо верит в то, что занимается благим, общественно полезным делом. В его работе есть практическая ценность, социальное значение. Это не просто стишки с деминутивами.

Чмо потягивает молочный коктейль со вкусом ванильного мороженого через узенький белый хоботок. Тонкая сладость наполняет ротик, но желудок всё равно посасывает голодок.

Чмо распечатывает текст своего многообещающего доклада и, удовлетворённый, медленно бредёт домой. Вдыхает сырой воздух, пахнущий ветром и гнильём. Небо перетекает в асфальтовый оттенок. Дождь унимается, но лужи, словно кровоподтёки, остаются на дорогах.

Драка

Стенки холодильника обклеены фотокарточками, словно школьный шкафчик. Ну, ученическая кабинка с металлической дверцей. Камера для хранения вещей. К каждой стене пришпилено несколько десятков снимков, на которых Фотоняша с распущенной гривой волос позирует анонимному оператору. На которых одни сочные, как клубника, губы Фитоняши. На которых одни фигурные руки Фитоняши. На которых одни полнокровные ноги Фитоняши с намёком на коричневый, как крем-гель с экстрактом какао, загар.

Девушка окружает себя собой. Девушка влюбляет себя в себя. Девушка бредит. Девушка доводит себя до паранойи. Девушка видит, как Гот срывает фотографию и рвёт её пополам…

– Ты что творишь?! – обезумев, вопит она.

– Это для твоего же блага, – степенно отвечает Гот, складывая части друг с другом, и разрывая их ещё раз. – Ты ведь уже помешалась на этих снимках.

– Не тронь! – кричит Фитоняша. Клокотание ярости стучит под кожей. От негодования всё её естество наливается острой потребностью вцепиться в лицо самовольного мерзавца и поставить обидчика на место. – Не смей трогать мою девочку! Ты, гнусный насильник! – срывается она и влепляет размашистую пощёчину.

Ладонь тюкает, но это только раззадоривает драчунью, и она с размаху царапает Гота от уха до носа. На его щеке розовеет царапина от ногтей, точно от миниатюрных граблей. Ошарашенный и несколько отрезвлённый, он прогоняет, должно быть, немой писк в ушах, бросает на пол растерзанную Фотоняшу и сжимает запястья Фитоняши. Крепко – белеет кожа.

– Даже не думай бить меня! – задыхается Гот, на что соперница только показывает язык и вырывается из клешней.

Бойко несётся в его мастерскую, впопыхах оглядывается по сторонам и нападает на кусок грунтованного картона, на котором лежит растёкшаяся боль. Фитоняша, как каратистка, разворачивается на одной ноге, второй со всей дури пинает боль. Каблук протыкает голову и заставляет картину скорчиться, согнуться пополам.

– Не порть мои эмоции! Не смей осквернять мою боль! – каркает Гот, мчась к месту происшествия. К месту ЧП. К месту убийства. – Я слишком дорожу своей болью! Кто тебе давал права её топтать?! – голос тонет в слезах.

– А тебе терзать мою любовь? – парирует Фитоняша.

Девушка издаёт что-то между всхлипом и звериным рёвом и вцепляется в волосы Гота. Сжимает его пакли между пальцами, тянет, желая вырвать. У бедняги голова мотыляется по всей окружности. Фитоняша прогибается в спине, дабы противник не мог лягнуть её ботинком в живот. Контролирует ситуацию. Не даёт этому говнюку выкрутиться. Действует быстро, словно всю жизнь занималась борьбой. Лупит остервенело, бьёт основанием ладони в переносицу. Жаждет проткнуть его пузыри глаз.

От каскада её ударов Гот сползает на пол и сдаётся. Просто сдаётся. Сворачивается в позу креветки, поджимает колени к груди, наивный.

– Больше не рви мне сердце! Не рви! Не рви! – таранит Фитоняша.

– Да успокойся, бешеная! Мы в расчёте! Сколько можно мстить? И так свернула шею моей боли! – сплёвывает поверженный.

– Твои каракули всего лишь каракули! А моя возлюбленная – единственное, что дорого и мило сердцу!

– Не обесценивай! – почти хнычет Гот.

От ненависти. Праведного гнева. Ещё чуть-чуть, и из каждого ока хлынет по водопаду.

В конце концов обессиливает и девушка. Опускается на корточки, упирается локтями в колени, скрещивает кисти рук. Немая сцена. По-другому не назовёшь. Слой тишинистого и вязкого воздуха пахнет ссорой. Возвращается Чмо. Улыбчивый мальчишка проходит в комнату, изумлённо таращится на вырванные клочья волос, на друзей, сидящих возле них, и спрашивает:

– Всё нормальненько? Что-то произошло? – мнётся его улыбка.

Гот поднимается. Хмуро указывает на пострадавшую картину.

– Вы поссорились? Подрались? – ахает мальчик.

Фитоняше хочется с жаром отстоять свою правоту. Объяснить, кто начал первым. Поделиться первопричиной. Но. Она молчит. Слишком саднит в груди. Стоит моргнуть, как выскакивает болезненный флешбек. Миловидная Фотоняша – разодрана в клочья.

– Что же вы как кошечка с собачкой? – как мама, отчитывает провинившихся Чмо. – Вы огорчаете меня. Расстраиваете…

– Не нагнетай, – вздыхает Гот.

– Вы просто не понимаете! Вы должны видеть в друг дружке произведения искусства! И любить друг дружку как братик и сестрёнка!

– С каких пор ты заделался в альтруисты? Может быть, мне ближе мизантропия? – Гот напускает на себя привычную невозмутимость.

– Ну вот что ты опять унываешь? Ты не улыбаешься, даже когда произносишь «сыр» на камеру. Так нельзя! Невозможно жить в постоянной сепии! – почти с пенкой у рта доказывает Чмо.

Затем следует лекция про божественно-богемную ахинею.

– Не утомляй, – фыркает Фитоняша.

– Вот вы не слушаете меня, а я покажу свои философские труды профессорам! И насилия станет меньше! – свято верит глупенький Чмо.

«Пусть верит, – позволяет Фитоняша. – Потом остынет, умерит аппетиты, разочаруется и замкнёт ротик на ключик. Так происходит всегда».

Задыхаясь в комнате, полной воздуха

Гот понуро скользит взглядом по разворошенной боли. Бордовый фонтан краски, бьющий из её рта, помят, сжёван. Даже как-то реставрировать и спасать картину не хочется – неприятно лишний раз обжигаться. Лучше запрятать обидный плевок в душу подальше и не замечать его. Игнорировать. Жить дальше. Так говорят в случаях, когда сожаление и тоска глодают тебя, словно косточку персика или сливы, или абрикоса. Но всё же Гот ассоциирует себя со сливой. Она больше похожа на синяк. На один из множества синяков, что покрывают его руки. Именно поэтому он таскает на себе растянутый и выцветший кардиган. Пусть никто не видит его сливовых гематом.

Готу паршиво. Гот съёживается на матрасе. Не получается даже почти заснуть. Он чувствует себя обманутым и кинутым. С теми людьми, с которыми он позволял себе расслабиться, отныне придётся держать оцарапанное ухо востро. Быть готовым залезть в панцирь. Забаррикадироваться хитиновым покровом. Стать непробиваемым. Стать отстёгнутым от реальности. Стать одиноким.

Ведь кому они нужны – друзья? И зачем они нужны? Чтобы перекладывать с больной головы на здоровую? Спасибо, Гот в этом больше не нуждается. Нет нужды оставаться в долгу. Гота не шибко прельщает мысль, что однажды с него спросят. Подсчитают на калькуляторе всё то, что он наговорил, сколько слёз оставил в жилетку, и потребуют взамен непосильную услугу. Или, ещё лучше, ударят в его Ахиллесову пяту. Вот будет потеха!