По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

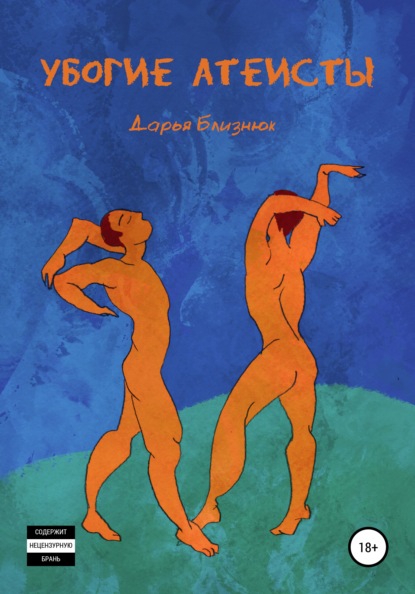

Убогие атеисты

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Губы её, черешневые, как у кукляшки «Bratz», поджимаются, а брови жалостливо тянутся друг к дружке. Наконец, Чмо справляется с замочком, распутывает шнурки кед и растерянно следует за проводницей.

– Вот здесь ванная. Можешь погреться, – указывает на дверь с жуткой надписью «кап-кап» вожатая.

– Мне неловко, – зачем-то встревает Чмо, и его слова звучат, как жалоба.

– Что ты?! Всё для удобства го-о-остя! – приторно восклицает экскурсовод. – Поверь, душка, меня совершенно нечего стесняться, – кривляется брюнетка, запихивая Чмо в «кап-кап». – Славно поплавать тебе! – зловеще желает женщина, втыкая синеюю затычку в слив и врубая настолько горячую воду, что она превращается в пар, не успев достигнуть дна.

Вскоре ванная наполнятся жидким паром, и гостеприимная женщина как по волшебству достаёт бело-розовую бомбочку. Острием ногтя распарывает слюду и бросает содовый шар в домашний гейзер. Шар тут же начинает бешено вращаться, растворяясь, как таблетка «АЦЦ», и окрашивая воду в цвет малинового киселя. Вскоре он нисходит до крохотной пилюли, всплывает вверх и распадается до конца.

– Так-то. Полезай, – довольно обтряхивает ладони от невидимого талька скуластая почти красотка.

Чмо сконфуженно стягивает водолазку, несмотря на то, что как раз собирается лезть в воду. Оставшись голышом, забирается в кафельную скорлупку. И только погрузившись в кипяток, парнишка понимает, как замёрз и как нуждается в душе. Скрепя зубами, думает, что черти варятся примерно в таком же бульоне.

Уже через несколько минут пульс его учащается, удушливая жара вскруживает голову, и мальчик заставляет себя не засиживаться, чтобы сохранить последние крохи приличия, но если первое впечатление, какое произвела девушка, верно, то Чмо лучше поплескаться подольше, желательно заливая пол и поднимая смерч пара.

Когда Чмо выкарабкивается на коврик – мха? – дверь отворяется, и внутрь просачивается кисть и часть локтя, на котором сверкает целый рукав браслетов.

– Я приготовила чистые шмо-о-тки для тебя. Выбрала самые подходящие, – уведомляет заботливая пятипалая конечность, после чего прижимает комплект из малиновых штанов и леопардовой блузы к его груди.

– Эм… спасибо, – криво улыбается он, придирчиво рассматривая яркие тряпки, отчего начинает дёргаться глазик.

Чмо буквально на физическом уровне испытывает отторжение, но другого выхода не остаётся, и он облачается в вульгарный наряд. Блузка оказывается даже велика, а лосины, если бы не были растянуты до безобразия, пришлись бы в пору. Некоторое время Чмо стоит, не решаясь покинуть заведение «кап-кап», но потом собирается с духом и робко выковыривает себя наружу.

– Загляденье! – причмокивает брюнетка, разглядывая его, как платье, висящее на плечиках. Только сейчас Чмо отмечает, что его помощница выше его на полторы головы. – Тебе очень идёт! – любуется она.

– Правда? Спасибо, – вяло соглашается Чмо.

– Спасибо скажешь, когда пое-е-ешь, – мило улыбается бестия, которая умудряется находиться сразу везде.

В следующую секунду когтистая лапа тащит голодного мальчика за стол. В тарелке, слава богу, нет экзотических ухищрений. Обычное подпалённое мясо и картошка с корочкой угольного цвета. Чмо ест, скорее, со страхом, нежели с аппетитом, что, в общем-то, только ускоряет процесс. Кудрявая брюнетка сидит напротив, положив подбородок на сцепленные кисти рук.

– Спасибо, – благодарит Чмо, не проглотив, разве что, кость.

– Чудесно! А теперь расскажи-ка о себе, душка, – участливо интересуется визави.

– Ну, – не зная, куда положить взгляд, начинает мальчишка. – Я пишу стихи и… и… ну, наверное, всё…

– Стихи-и-и! Как интересно! Мне ещё не доводилось встречать бродяг, пишущих стихи! Как же тебя угораздило? – искренне хлопает накладными ресницами любознательная личность.

Отчего-то Чмо хочется провалиться сквозь стул, пол, землю и всё, что под землёй. Срамная одежда, предложенный завтрак-обед, кухня с чёрными шторами и посудой…

– Я поссорился с друзьями, – начинает Чмо.

– Друзья-я-ями? – зачем-то переспрашивает мадам. – У тебя есть… кхем, были друзья? – исправляется она.

– Да, мы жили в одной квартире, чтобы сосуществовать, но они не ценили меня, и я ушёл, – коротко пересказывает Чмо, после чего следует закономерное и вяжущее «О-оу». Протяжное. Объёмное.

– Как это гнусно с их стороны! – хмурится женщина, и от её недовольного вида пробегают мурашки.

– Ну, а вы… чем занимаетесь? – сводит тему Чмо, заодно проверяя, правильно ли он обращается к этой инопланетянке.

– Я? Гадаю, – скромно выпячивает грудь вперёд гадалка. – На смайликах, музыке, сердцебиении, ушной сере, крови, лобковых волосах и срезанных ногтях, – поспешно добавляет.

От перечня материала, с которым она работает, Чмо чуть ли не лишается съеденного завтрака-обеда.

– Ого! – только и выдавливает он, усиливая глотательный рефлекс, чтобы затолкать поднявшуюся по горлу пищу обратно вниз.

– Хочешь, тебе погадаю? – пробуждается профессиональный интерес.

– Я и так многим обязан, да и вообще ещё не готов узнать свою судьбу. Я её это… побаиваюсь, что ли, – спасается Чмо.

– Понимаю, душка. Но когда-нибудь ты решишься, – «утешает» его ворожея.

– Угу, – почти шарахается Чмо, после чего проклёвывается молчание, и чета безмолвно сидит друг напротив друга. Чмо ёрзает от неудобства и встаёт, чтобы отнести тарелку в раковину, однако лосины уж слишком подчёркивают непристойные выпуклости. – Ах, я бы сама помыла, но, понимаешь, у меня же… но-о-огти, – опять вздыхает бестия. Чмо моет за собой посуду, пока она продолжает сказ: – Раз ты остался без крыши над голово-о-ой, то живи у меня. Будешь помогать с уборкой, обучишься гаданию… И вообще, я запрещаю тебе возвращаться! Это будет слишком унизительно. Ты должен знать себе цену. Твоё возвращение будет названо «приполз на коленях», а тебе зачем их самодовольная победа? Тем более когда я готова обеспечить тебе жизнь в достатке, душка.

Если честно, Чмо не желает оставаться в этой вульгарной квартире и связывать себя долгом перед колдуньей, но ещё сильнее ему претит возвращение к Готу и Фитоняше, поэтому он любезно принимает продолжение, подспудно боясь расплаты.

Курчавая ведьма заводит его в зал с мебелью сигнально-красного цвета. Жёсткий диван стоит посреди стены, по бокам от него торшеры. На тумбе валяются бусы из сушёного граната. В углу одиноко лежит кирпич. Шторы похожи на стекающую по стенам кровь. Чмо шарахается от агрессивности комнаты, но хозяйка сообщает, что теперь она принадлежит ему.

«Но ведь в ней совершенно невозможно сочинять! – мысленно восклицает Чмо, – и нет Матвейки…»

– Зачем ты хранишь кирпич? – задаёт один из многочисленных вопросов, которые пронизывают его своими крюками, как рыбу.

– А, это для самозащиты. Вместо перцового баллончика, – отмахивается женщина с до сих пор неизвестным именем.

Но оно не имеет значения. Потому что Чмо удерживает вовсе не она. Его удерживает Гордость. Которая ни за что не отстанет просто так. Ни за что не отпустит. И не отвяжется, пока не дождётся просьб и молений о возвращении.

Искусство как изврат

Гот стоит на своём участке, раздаёт буклеты. Эта секта уже мозолит ему обведённые чёрным очи, и он решает хотя бы поверхностно оценить её суть. Какой-то духовный учитель призывает к тишине, спасающей от конца света. Ничего нового. Гот даже возмущается тем, что является посредником между религиозным бредом и людьми. Почему бы ему не проталкивать свою идею? После ухода Чмо у него сложилось целое представление об искусстве и о том, как его правильно понимать.

Гот бросает лакированные листовки в железный мешок уличной урны и возвращается в родной хаос. Там кутается в растянутый кардиган, потом находит блокнот с эскизами, ещё потомнее – свободные страницы, не занятые формами рта, и пишет:

«В эпоху постмодерна, когда общество устаёт от традиционных форм и взглядов, а молодёжь стремится выделиться из толпы, заявить о себе, приходится сталкиваться с довольно смелыми, яркими и сомнительными “произведениями искусства”. Чтобы быть оригинальной, богема вынуждена изощряться и выходить из положения хитрыми причудливыми способами. И возникает вопрос: где, собственно, искусство, а где извращённые элементы пустого шоу? Как вообще соотносимы искусство и изврат? Можно ли изврат всегда называть искусством? Могут ли любые проявления искусства считаться извратом? Или только определённые новаторские идеи перегибают палку и переходят грань возвышенного?

Итак, чтобы ответить на эти вопросы, вначале дадим определения “искусству” и “извращению”.

Искусство – это форма творчества, способ духовной самореализации человека посредством чувственно выразительных средств: звука, пластики тела, рисунка, слова, цвета, природного материала и так далее.

Получается, что искусство – это всегда сублимация, выплёскивание эмоций, отражение своей души, выражения впечатлений. То есть искусство – понятие эмпирическое. Если следовать этому определению, то техника и качество произведения не имеют значения. Но разве можно назвать обилие зарифмованных матов – выражение чувств через слово – искусством? По-моему, нет.

Извращение – (лат. perversio “переворачивание”) в высшей степени неестественное поведение, полное искажение, уход от нормы, постановка “с ног на голову” (Толковый словарь Ожегова).

Фактически, извращение не противоречит искусству. Одно понятие не исключает другое и, более того, искусство даже предполагает извращение. Искусство способствуют мыслить нестандартно. “Ставить пощёчину общественному вкусу”. Но бывает и следующая ситуация – изврат искусства.

Это уже интересней. Как же можно извратить созидательное, высокое и зачастую даже терапевтическое? Разрушением? Вандализмом? Но ведь и в этом присутствует эмоциональная вспышка, эффект, творение хаоса. Тогда, предположим, нравственное обеднение. Полный распад личности. Духовную слепоту. В такой ситуации на искусство не остаётся и намёка, но намёка не остаётся и на извращение. Уничтожены оба полюса.

Так существует ли граница, за которой искусство превращается в вульгарность и безвкусицу? Есть ли потолок? По-моему, искусство – это прямая, которой нет конца. Искусство вольно принимать любые формы. Нет строгого контроля, нет чёткой границы между искусством и извращением. Более того, искусство всегда есть извращение. Но извращение не всегда искусство. Извращение как бы вмещает искусство в себя. Даже горящее здание с выпрыгивающими оттуда людьми будет живым искусством. Оно будет называться “Крики” или “Шашлыки”, и всякий признает, что идея – огонь…»