По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

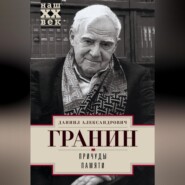

Причуды памяти

Жанр

Серия

Год написания книги

2017

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Все же мне не хочется считать бессовестность врожденным пороком. Патология, наверное, бывает, но чаще я видел, как цинизм разрушал человеческие души. А еще у самого хорошего человека бывают причины, когда его вынуждают согнуться, промолчать – его дело, его семья, да мало ли что. «Несчастна страна, – говорил Брехт, – которая должна иметь героев».

Апостол Петр, о котором думал студент в рассказе Чехова, не был героем, но совесть мучила его, он казнил себя, он плакал, и эти слезы спустя тысячи лет заставляют плакать и ощущать свою душу.

* * *

В апреле всегда есть несколько дней, когда по Финскому заливу можно ходить без рубашки, залив еще подо льдом и тянется до горизонта, лыжни тянутся во все стороны, сахарятся, подтаивают, лучше всего идти по целине. Мы ходили на лыжах, загорая, далеко, доходили до рыбаков, они сидят целый день на деревянных ящиках, ловят корюшку. Когда идешь туда, спина в тени, мерзнет, а груди жарко, постоишь – лыжи липнут, снег все время чуть подтаивает, но нет ничего счастливей этих нескольких солнечных зимне-летних дней.

Когда чествовали знаменитого физика лорда Кельвина, он ответил признанием, что всю его работу за пятьдесят пять лет можно было бы определить одним словом «неудачи», то есть именно они не давали ему покоя.

В далекой-далекой от нас деревне молилась учительница: «Господь! Ты, учивший нас, прости, что я учу, что ношу звание учителя, которое носил ты сам на земле, дай мне единственную любовь – любовь к моей школе, пусть даже чары красоты не смогут похитить мою единственную привязанность.

Дай мне стать матерью больше, чем сами матери, чтобы любить и защищать, как они, то, что не плоть от плоти моей, дай мне превратить одну из моих девочек в мой совершенный стих и оставить в ее душе мою самую проникновенную мелодию в то время, когда мои губы уже не будут петь… Озари мою народную школу тем же сиянием, которое расцвело над хороводом твоих босых детей».

Эту молитву приносила учительница маленькой деревенской школы в Чили, на берегу Тихого океана, много позже она получила как поэт Нобелевскую премию, поэтому и стала известна ее молитва. Многие другие учителя или учительницы безмолвно молятся теми же словами, они хотят, чтоб их слова проникли в души детей, а это становится все более и более непросто. Конечно, редко к учителю приходит такое уважение, признание, какое пришло к этой учительнице, которую мы знаем под именем Габриэлы Мистраль. Профессия учителя, наверное, более трудная и сложная, чем профессия врача, врачу помогают лекарства, помогают законы медицины, общие законы для всех организмов, несмотря на их индивидуальность. Для учителя этих законов почти нет, он должен вслепую нащупывать, определять свой путь к душе класса и к душе каждого ученика. Класс, он тоже имеет свою личную неповторимость, свой характер, свою физиономию. Но самое трудное – добраться до школьника, до этого маленького человека, и тем более подростка. Мы все признаем, что профессия учителя трудна и ответственна, но до сих пор учитель в нашей стране наименее почитаемая, может быть, самая невыгодная работа.

«Партийная собственность не наворована, она складывалась десятилетиями за счет взносов», – убеждали нас.

Почему не наворована, именно наворована. К примеру: партийное издательство «Лениздат» всегда бессовестно обкрадывало писателей. Огромные доходы от продажи книг (а гонорар-то крохотный, а бумага – по льготной цене, а работягам в типографии – копейки) шли в партийную кассу. За счет этого (не упоминаю другие источники) жили и райкомы, и горкомы, катались на машинах, имели пайки, особые санатории, клиники, пошивочные ателье, все у них было особое. Общим с нами были только вода из водопровода да электричество. А что имел от своих взносов рядовой коммунист? Ничего. Он платил эти подати до конца своих дней, его постоянно проверяли: не утаил ли он какого-то приработка. Нас, писателей, в райкоме контролировал специальный инструктор, он запрашивал все журналы, газеты СССР, театры, киностудии, издательства – посылал им списки писателей, выявлял, кто обманывает партию. Выявит, и начинается проработка в назидание всем остальным.

На выставке (декабрь 1956 года)

В Эрмитаже выставка Пикассо. И мечтать не могли. Залы полны молодежи. Душно, шумно, как на премьере в фойе. Наверняка Эрмитаж еще не видел такого разгоряченного зрителя. Выставка уже пятый день, толпа спорщиков не убывает.

Студенты, офицеры, доценты, врачи – публика самая пестрая.

– Пикассо – гений!

– Пикассо – псих!

– Нет, вы скажите, вы можете мне объяснить, что тут нарисовано?

– Искусство нельзя объяснить.

– Но понимать-то надо.

– Каждый вкладывает свое, как в музыке.

– Во всяком случае это интересно.

– Это заставляет думать.

– Это распад искусства.

– Правду писали, что Запад гниет.

– К Пикассо надо привыкнуть, надо подняться от нашего соцреализма.

– Приведите сюда колхозника, разве он что-нибудь поймет.

Спорить конкретно не умеют, кричат, переходят на оскорбления.

– Глупости вы говорите, а еще интеллигент.

– Все ваши Шишкины и Айвазовские – это старье, для пивных.

– Искусство должно быть народным, не для вас, ученых.

– Это художники будущего. Шишкина – в кладовку.

И так до вечера. Но слушать весело, приятно. Вместо книги отзывов ящик, куда опускают записки. Кто-то прикалывает к стене.

«Чувствую себя, как на корабле, качает и бежать некуда».

Под этой запиской ответ:

«Беги на выставку А. Герасимова».

«Разговорились! Я бы вас за такие разговорчики… И. Сталин».

Спустя два дня вызвали нас в горком – «О воспитательной работе с молодежью».

Говорил секретарь парткома Электротехнического института. Возмущался, что на выставку ленинградских художников работы поступают без отбора. Возмущался выставкой Пикассо, студенты читают Библию, роман «Не хлебом единым».

И это человек, который ежедневно среди молодежи… Неудивительно, что партия рухнула. Ничего не понимала, не слышала, не видела. Если не славят, значит, не те люди. А почему не славят? Почему? Что происходит?

Выступление Хрущева на ХХ съезде было для меня первым благородным поступком советского руководителя за всю историю СССР. Другого я не знаю. Кто из них совершил что-то мужественное, милосердное, кого-то спас, защитил? Кто? Было ли что подобное?

Большая часть студенческого времени уходила на изучение философии, вернее, ее истории, где один философ опровергал другого, каждый был убедителен, мудр, мыслил неожиданно. Затем математика – тонкие математические приемы. Химические превращения формул. Было множество предметов, которые могли пригодиться, но никогда тому не выпадало случая. Однажды спросил начальника КБ, приходилось ли ему пользоваться «косинусом»? Пожевав губами, начальник, ему было за 50 лет, нарисовал треугольник, почеркал его, вспоминая. «Пожалуй, ни разу», – признался он.

Считалось, что все это нужно для общего развития, но с большим успехом можно было бы разгадывать ребусы, решать шахматные задачи, головоломки.

Маркс был прав – коммунизм действительно оказался призраком. Слава Богу, что он перестал ходить по Европе.

Нет такой цели, которая бы оправдывала любые средства. Во имя морали он стоял на этом, зная, что обычно средства становятся целью.

Всю жизнь мы строили вавилонскую башню. И вот она рухнула, а жизнь-то ушла.

В соседней роте в плен попал немец-парикмахер. Заставили стричь всех, наш старшина выторговал его к нам на сутки.

* * *

Вновь и вновь не дает мне покоя история, которую я уже после книги «Зубр» узнал от подруг Елены Александровны.

Узнал, что в 1942 году не кто-то, а профессор Халерфорден, гистолог, приехал к Тимофеевым в Бух из Далема и вел переговоры насчет их сына Фомы. Сын сидел в концлагере. Приезжий предлагал Николаю Владимировичу заняться исследованиями о цыганах, расовыми исследованиями, то есть провести некоторые опыты над ними. Если Николай Владимирович согласится, это может облегчить участь Фомы. Николай Владимирович сутки обдумывал предложение, он не нашел в себе силы сразу отказать, он советовался с Еленой Александровной. Сутки они не спали, ни с кем не виделись, сидели друг перед другом, думали. Но через сутки Николай Владимирович все же отказал. Много лет спустя Елена Александровна рассказала об этом Кузнецовой, рассказала, как они сидели за столом и говорили: что же скажет Фома, если его освободят, и он узнает, какой ценой? Как они будут потом жить с Фомой, как будет Фома жить потом? Фома погиб. Всю жизнь Елена Александровна и он мучили себя за эту гибель, за свое решение, считая себя виноватыми. Их мучило, что они оставили себя как бы чистенькими, но какая же это чистота, если из-за них погиб сын. Это те безвыходные ситуации, которых напрасно избегает литература, а жизнь то и дело упирается в них.

На голых, холодных скалах точных наук никакой нравственности не вырастить. Там можно возводить такие же каменные замки и крепости завоевателей космоса или атомного ядра. Душе это ничего не даст, не прибавится счастья, доброты, не убавится зла. Прибавляются страхи войны и тоска от новых таинственных сил. Культура отчасти измеряется уровнем доброты, а величие государства – уровнем счастья его народа. И то и другое не связано с наукой.

Авторитет ученого складывается не только из его достижений, открытий. Есть и такая вещь, как демократия. Поучительна история, которая произошла у биолога Владимира Яковлевича Александрова.