Избранное

Мы находимся в стране, конечно, не совсем обыкновенной.

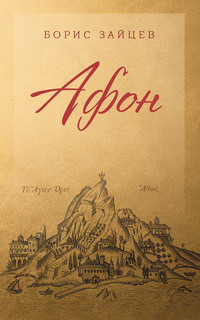

От полуострова Халкидики, во Фракии, выступили в море три ответвления – Кассандра, Лонгос и вот наш Афон, самый восточный из них. Это полоса суши длиною около восьмидесяти верст, шириною в двадцать-тридцать. На южном своем конце она обрывается в море островерхою горой, собственно «Афоном». По полуострову идет холмистый кряж, как хребет живого существа, весь заросший лесами; едва пролегают там тропки. Двадцать монастырей – греческих, русских, болгарских, сербских, румынских – разбросаны по этим склонам, много скитов, еще больше «келии» и «калив» (в последних живут одиночки-пустынники). Кроме монахов, никого нет на полуострове – ни села, ни фермы, и так уже более тысячи лет! С седьмого века стали селиться здесь иноки (по окончании великого переселения народов). Византийские императоры им покровительствовали, давали «хризовулы»[19] с привилегиями, угодьями, имениями («метохи») (В настоящее время монастырских имений, «метохов», не существует. Их отняло греческое правительство – не только у греческих монастырей, но и у русского. – Прим. Б. З.)

Вторую тысячу лет не знает эта земля никого, кроме монахов[20]. Около тысячи лет, постановлением монашеского Протата, не ступала на нее нога женщины. (Не только женщинам запрещен доступ на Афон, но и животным женского пола.) Горы, ветры, леса, кое-где виноградники и оливки, уединенные монастыри с монахами, уединенный звон колоколов, кукушки в лесах, орлы над вершинами, ласточки, стаями отдыхающие по пути на север, серны и кабаны, молчание, тишина, море вокруг… и Господь надо всем, – вот это и есть Афон.

* * *Одолев хребет, стали спускаться. Внизу, сквозь редеющий лес завиднелись крыши и колокольни – монашеский городок Карея, место главного управления Афоном (Карея – центр управления полуостровом. У каждого монастыря есть здесь свой «конак» или подворье. Монастыри посылают в Карею своих представителей, «антипросопов». В антипросопы избираются наиболее просвещенные и образованные монахи (от русского монастыря – непременно хорошо владеющие греческим языком). В очень отдаленные времена управление Афоном было монархическим, правил Прот (Первый), старец-игумен всей св. Горы, при нем находился синод почетных старцев (совещательный орган). До падения Византии Проты рукополагались константинопольским патриархом. С начала XVII века управление стало коллегиальным, появился Протат, или Кинот, в их теперешнем виде. Антипросопы, составляющие его, считаются между собою равными. Председательствует представитель Лавры св. Афанасий – самой древней и могущественной обители. Вряд ли, однако, я ошибусь, если скажу, что хотя в идее антипросопы равны, на практике Афоном правит группа могущественных греческих монастырей – Лавра, Ватопед, Ивер. Всего на Афоне двадцать монастырей, посылающих в Протат представителей (скиты и келии не посылают). По влиятельности и старшинству монастыри располагаются следующим образом: Лавра, Ватопед, Ивер, Хиландарь (сербский), Дионисиат, Кутлумуш, Пантократор, Ксиропотам, Зограф (болгарский), Дохиар, Каракалл, Филофей, Симонопетр, Св. Павла, Ставроникита, Ксеноф, Григориат, Есфигмен, Руссик (наш монастырь св. Пантелеймона), Костамонит. Таким образом, в иерархии монастырей русский монастырь св. Пантелеймона, один из самых многолюдных и вообще больших, занимает 19-е место! Каждые пять монастырей выбирают по одному эпистату, так что существует еще четыре эпистата, один из них «протоэпистат» или назир. (Эпистаты – как бы исполнительный и финансовый комитет Афона. – Прим. Б.З.) За ним едва видно сквозь полудождь, полутуман пенно-кипучее море, у берега еще синее, дальше сливающееся с тяжелыми пеленами туч. Грек указал мне русский «конак» (подворье Пантелеймонова монастыря) и ушел со своими мулами.

Через четверть часа я уже был в большом старомодном доме, в нижнем этаже которого, по сторонам широкого коридора, две-три кельи, кухня и параклис (небольшая домовая церковь), а во втором, куда ведет широкая лестница, – покои для приема посетителей. Да, вовремя послано мне пристанище! Туман с моря надвинулся окончательно. Полил сплошной, спокойный, многочасовый дождь. Но что мне до него теперь? У меня целые апартаменты: большая зала со стоячими часами, циферблат и маятник которых сплошь в разноцветных инкрустациях. Старинные креста, портреты царей и архиереев, огромная стеклянная галерея с диванами и выступом вперед, где стоит стол с букетом роз из нижележащего сада, еще залы с диванами и митрополитами, собственно моя комната с тремя кроватями, всюду тишина, полуобитаемость. Старинный сладковатый запах, хорошо натертые полы, чистые половички… – тот образ давней, навсегда ушедшей Руси, что отводит к детству, быту и провинции.

О. Мина, седоватый южанин с простонародным лицом, умными глазами, приносит завтрак, первая трапеза на афонской земле: рисовый суп и рыба баккалара с фасолью, стакан красного домодельного вина.

После завтрака идем по делам моего оформления: сначала к греческому офицеру – «астиному», а затем в главное монашеское управление полуострова – Протат.

Никогда я не видал города, подобного Карее, никогда, конечно, не увижу. Мы шли узенькими, извилистыми улицами мимо иногда очень живописных домов, нередко голубых (любовь Востока), с выступающими балконами, увитыми виноградом, иногда под защитой (от дождя) галереи. Вот лавка, другая. Можно купить монашеский подрясник, икону, резную ложку, разные вообще вещи. Дверь открыта. И войти не возбраняется. Но никого в лавке нет – как и на улице, как, кажется, вообще в городе. Что это, неразрушенная Помпея? Нет, жители все же есть. Их только очень мало: монахи да несколько греческих купцов. Они гнездятся в глубине домов. Можно и лавочника получить, надо лишь пройти в переулок, а там направо, постучать в дверь, и он придет продать вам цветную открытку или афонские четки. Но не встретишь в столице Афона женщины. Город одних мужчин, единственный в мире.

Через несколько минут о. Мина ввел меня на какой-то двор, и мы поднялись на крылечко. На стеклянной галерейке два рослых сардара[21] в белых юбках, удивительных туфлях с помпонами на носках и в темных шапочках варили кофе. Вид у них, особенно у седого, очень красивого, румяного, был очень важный и почти священнодейственный. Я подал письмо высокопреосвященного Хризостома, митрополита Афинского.

Сардар величественно его прочел и ушел куда-то. Мы в приемной «Священной Эпистасии», или Протата Афонского. Протат – учреждение очень древнее. Оно пережило турок и действует при теперешнем греческом правительстве – собрание представителей монастырей, своеобразная дума монашеской республики. По древней своей славе монастыри Афона ставропигиальны, то есть подчинены не местной епархии, а прямо Вселенскому Патриарху. Фактически же управляются вот этим Протатом.

Присутствие еще не открывалось. Один за другим подымались со двора по лесенке и проходили через нашу галерейку важные и полные греческие монахи – черные, курчавые, с небольшой, тугой, завязанной узлом косицей на затылке. Они раскланивались приветливо и слегка покровительственно. Когда все оказались в сборе, один из них, бывший в России и говорящий по-русски, вышел к нам и попросил меня в Протат.

Мы вошли в большую комнату с диванами по стенам. На диванах заседали эпистаты. Прямо против входа у стены резное кресло (мне показалось даже – на возвышении) вроде трона, и на нем «первоприсутствующий», председатель Эпистасии. Меня усадили на диван. Узнав, что я не говорю по-гречески, председатель стал задавать вопросы через эпистата, введшего меня. Я отвечал, а больше рассматривал окружающее. Разговор шел в очень любезном тоне, расспросы касались России, меня, моей семьи, профессии и т. п. При каждом моем ответе «царь» (как я его про себя назвал) вопросительно оборачивался к переводчику, так что я каждый раз видел его смоляно-черную косичку, и, выслушав ответ, кивал мне благосклонно-покровительственно, говорил:

– Калла, калла! (Отлично, да!) – с таким видом, что заранее ему известен был мой ответ и заранее он все понял и одобрил.

В разгаре этой дружественно-элементарно-самоочевидной беседы красавец-сардар поднес мне на огромном блюде угощение: чашечку кофе, рюмку «раки»[22], вазочку варенья (глико), стакан ледяной воды. Я не знал, как обойтись с вареньем, чуть было не забрал всего. Сосед мой добродушно улыбнулся, объяснил, что надо взять ложечку и облизнуть, а ложку назад в общее варенье – оно поедет далее по эпистатам. Было слегка смешно, слегка неловко, главное же, ни на что не похоже, разве на какой-то сон. С первой минуты показалось нечто среднее между Советом десяти в Венеции[23] и Карфагенским сенатом[24] – в христианской транскрипции. Так и не знаю до сих пор, с чем сравнить в точности, но косицы и рясы, древние иконы по стенам, литографии, пряность глико, раки, сладостность языка, мягкость диванов, медлительная лень движений – все слилось в дальнюю, завековую экзотику.

Средневековый секретарь, с пером за ухом, с острым, похожим на Гоголя профилем, в это время строчил бумагу – мой новый «паспорт». Окончив, стал обходить эпистатов. Они вынимали из недр карманов под рясами кусочки металла и давали ему. Он собрал, возвратился к месту, свинтил кольцом все эти секторы и приложил к бумаге торжественную и прекрасную печать – Дева Мария с Младенцем – знак того, что все монастыри св. Афонской горы дают мне покровительство и оказывают гостеприимство.

Председатель прочел, кивнул, сказал свое «кала» и любезно подал мне. Оставалось не менее любезно благодарить.

Под вечер я шел пешком к Андреевскому скиту – совсем недалеко от Кареи. Там должен был ночевать. Дождь перестал. Туман стоял непроходимо. Меня вел из Карей скромный монашек «сиромаха» (бедняк и странник). Я не запомни его имени. Даже и внешность не удержалась. Один из тех безвестных и смиренных, каких много я встречал потом на Афоне, не имеющих куда преклонить главы, иногда всю жизнь проводящих в странничестве, иногда оседающих где-нибудь при скитах и келиях, на тяжелой работе и полуголодной жизни. Иногда живут они и совсем пустыннически в небольших каливах. Разные среди них бывают типы – от бродяжки до подвижника, как древние анахореты славящего в тишине Бога. Иные, на самом Афоне, полагают, что среди таких-то вот, в безвестности и внешнем бесславии, и живет слава Афона.

Я не знаю, каков был мой сопутник. Он куда-то шел. Его подцепил на улице Кареи о. Мина. Oн смиренно ждал меня в прихожей конака, потом в тумане молчаливо вел, и у врат белокаменной Андреевского скита, низко мне поклонившись так же пропал в тумане, как вынырнул из него в Карее. Я же остался у ворот монастыря, подобие тому флорентийскому литератору[25], о котором говорит легенда, что пришел он раз, в изгнании на заходе солнца со свитком первых песен «Ада» к монастырскому привратнику, постучал в дверь и на вопрос «чего надобно?» отвечал: мира.

Андреевский скит

Основной и главнейший вид монашеской жизни на Афоне – монастыри (общежительные и особножитные). Они стоят на собственной земле, принимают участие в управлении Афоном, посылая своих представителей в Протат. Меньшая, чем монастырь, община, возникшая на земле какого-либо монастыря и не имеющая представительства, называется скитом.

Андреевский скит[26] по количеству братии и по обширности (его Собор, новой стройки, если не ошибаюсь, самый большой на Афоне) – вполне мог бы быть назван монастырем.

Белокаменный храм, белый туман, стоявший на скитском дворе, окруженном четырехугольником тоже белевших зданий, белый и пышный жасмин, отягченный каплями влаги, – все слилось для меня в главное ощущение этого места: тишины, некой загадочности и белизны. Пройдя глубокие, как бы крепостные ворота, пересекли двор, сразу очутился я в Соборе на вечерне. Сразу могучая внутренность храма, золото иконостаса, величие колонн и сводов, немногочисленные монахи и суровая прямота стасидий (высокие, узкие кресла с подлокотниками, где стоят монахи) – все взглянуло взором загадочного мира.

Когда служба кончилась, высокий, очень худой и нестарый монах с игуменским посохом подошел ко мне, приветливо глядя карими, несколько чахоточными глазами, спросил, кто я и с какими целями. А затем, мягко улыбнувшись, повел в гостиницу, – как говорят афонцы, – на «фондарик» (искажение греческого слова «архондарик»). Он слегка горбился, на высоте впалой груди опирался на свой жезл, был так прост и неторжествен, что только в гостинице я сообразил, что это и есть игумен. Он сдал меня веселому и чрезвычайно словоохотливому «фондаричному», осмотрел мою комнату, распорядился, чтобы меня накормили и вообще все устроили и, скромно поклонившись, ушел.

…Смеркается. Длинный, прохладный коридор пуст, совсем темен. Фондаричный благодушно угощает меня ужином в столовой, бесконечно рассказывает певучим, несколько женственным голосом, и небольшие его глазки на заросшем черною бородою лице слегка даже тают, влажнеют…

* * *В девять я лег. В полночь, как было условлено, гостинник постучал в дверь. Я не спал. Лежал в глубочайшей тишине монастыря на постели своей комнаты, не раздеваясь, окруженный морем черноты и беззвучия, по временам переворачиваясь на ложе немягком, полумонашеском. Было такое чувство, что от обычной своей жизни, близких и дома отделен вечностью. Мы также условились, что у выхода будет оставлена лампочка. Действительно, она едва мерцала в глубокой темноте холодного и гулкого, пустынного коридора – подобно маяку Антиба[27] в ночном море. Я спустился по лестнице, вышел на каменную террасу. Беспредельная тьма и молчание. На колокольне уже отзвонили. Туман, сырость. Плиты, где иду, влажны. С кустов сладкоблагоухающего жасмина падают капли.

Загадочный и как бы жалобный раздался в этой темноте звук: подойдя совсем близко к Собору, я при смутно-туманном блеске у входа рассмотрел темную фигуру монаха. В руке он держал «било», железную доску, и острым ударом по ней, в одинокую ночь, выбивал дробь: знак призыва. Из разных углов скитских зданий, из крохотных келий тянутся черные фигуры. Собор почти вовсе темен. Несколько свечей у иконостаса не могут его осветить. Сыро, прохладно. Прохожу к знакомой уже своей стасидии. Справа, на игуменском месте, шевелится знакомая худая фигура.

Есть величие, строгость в монастырском служении. Церковь в миру окружена жизнью, ее столкновениями, драмами и печалями. Мирской храм наполняют участники жизни, приносят туда свои чувства, муки и радости, некое «волнуемое море житейское». В монастыре также, конечно, есть паломники («поклонники», как их прелестно здесь называют), но основной тон задают монашествующие, то есть уже прошедшие известную душевную школу – самовоспитания, самоисправления и борьбы. Ни в монахах, внимающих службе, ни в самом монастырском служении нет или почти нет того человеческого трепета, который пробегает и в прихожанах, и в священнослужащих мирской церкви. Здесь все ровнее, прохладнее, как бы и отрешеннее. Менее лирики, если так позволительно выразиться. Меньше пронзительности человеческой, никогда нет рыдательности. Нет и горя, жаждущего утоления. Я не видал слез на Афоне. (В церкви. О слезах умиления или покаяния при одинокой молитве не говорю. Этого нельзя увидать. Но это, наверно, есть.) В общем, все ровны, покойны. В церковную службу входят, как в привычное и еженощное священнодействие, как в торжественную мистерию, протекающую на вершинах духа – в естественном для монаха воздухе. В нем нет ни нервности, ни слезы. Это воздух предгорий св. Горы Афонской.

Справа и слева от меня аналои на клиросах, то есть довольно высокие, столбообразные столики. На них богослужебные книги. Над ними, в глубокой тьме, висят лампочки под зелеными абажурами, с прорезными крестами. Они освещают лишь книгу чтецу или ноты.

Зажигают свет у резной, изукрашенной стасидии игумена, и он ровным, приятным, несколько грустным голосом читает Шестопсалмие[28]. Подходя к нему, монах падает в ноги и целует руку. Отходя, также падает, также целует. Вот канонарх выходит на средину и читает кафизмы по строке, а полукруг других монахов повторяет в хоровом пении каждый произносимый им стих. Вот он, в черной мантии мелкой складки, читает на одном клиросе и, распуская свою мантию, как крылья, быстро переходит к другому, там продолжает.

Читаются на этих ночных службах и Жития Святых. В первую мою ночь на Афоне читали отрывок из Иоанна Лествичника[29]. В пустынном, почти черном от мрака Соборе, где немногочисленные монахи, в большинстве старики, терпеливо, упорно стояли в своих стасидиях, негромкий голос внятно произносил:

«Как связать мне плоть свою, сего друга моего, и судить ее по примеру прочих страстей? Не знаю. Прежде, нежели успею связать ее, она уже разрешается; прежде, нежели стану судить ее, примиряюсь с нею; и прежде, нежели начну мучить, преклоняюсь к ней жалостию. Как мне возненавидеть ту, которую я по естеству привык любить? Как освобождусь от той, с которой я связан на веки? Как умертвить ту, которая должна воскреснуть со мною?

…Она и друг мой, она и враг мой, она помощница моя, она же и соперница моя; моя заступница и предательница.

…Скажи мне, супруга моя – естество мое; скажи мне, как могу я пребыть неуязвляем тобою? Как могу избежать естественной беды, когда я обещался Христу вести с тобою всегдашнюю брань? Как могу победить твое мучительство, когда я добровольно решился быть твоим понудителем?»

Кажется, тут корень монашества. Безмерность задачи понимал и сам авва Иоанн. Понимая, все-таки на нее шел, и если не столь красноречив ответ «супруги моей – естества моего», все же решительность его знаменательна:

– Если соединишься с послушанием, то освободишься от меня; а если приобретешь смирение, то отсечешь мне голову.

Для слушателей эти и подобные им слова – не возвышенная поэзия и перворазрядная литература, не «лирический вопль» синайского игумена, а часть внутренней жизни, урок в битве за душу, за взращивание и воспитание высшего в человеке за счет низшего. Да, эти люди, долгие ночные часы выстаивающие на службах, ежедневно борющиеся со сном, усталостью, голодом, кое-что понимают в словах, написанных не для «литературы».

…Около четырех утреня кончилась. На литургию, за ней тотчас следующую, у меня не хватило сил. Той же глубокой ночью (светать и не начинало) я возвратился на «фондарик».

* * *Игумен «благословил» довольно молодого монаха показать мне скит. Этот был совсем иной, чем вчера одноименный с ним на карейском конаке. (Монахи все вообще разные. Они исповедуют одну веру, и это объединяет их, но глубокая душевная жизнь в соединении с тем, что никто не «носится» со своей личностью, не «выпячивает» ее, напротив, как будто ее сокращает, – это приводит к тому, что как раз личность-то и расцветает, свободно развивается по заложенным в ней свойствам.) Отец X. оказался одним из наиболее «воспламененных», боевых на Афоне. Мне особенно запомнились его трепещущие, слегка воспаленные бессонницей глаза – очень «духоносные». Он среднего роста, с рыжеватой бородкой, быстр в движениях, несколько даже порывист, почти нервен.

– Вы были на ранней литургии? – спросил я его. (Наш обход начался в восемь утра.)

– Как же, как же!

– Очень устали?

– Нет. Я ведь немного отдохнул. Около часа. А потом, знаете, почитал.

– Ну, а я вот не достоял. Как это вы одолеваете… ведь службы такие длинные.

– Нет, ничего, привычка, привычка… – он говорил быстро и даже как бы слегка задыхаясь Глаза его непрерывно двигались и жили. – Вот я сегодня с большим удовольствием читал… мое чтение не совсем монашеское… я интересуюсь философией, Плотина[30] читаю, современные философские журналы…

Мы прошли с ним в библиотеку, обычную светлую монастырскую комнату-книгохранилище со старичком библиотекарем. Много раз потом мне показывали такие же старинные книги, печатные и рукописные, ноты, миниатюры, заставки, и всегда было ощущение, что, несмотря на отдельных «книжников», главное дело Афона далеко от книг, учености и коллекционерства, хотя монахи афонские (греки, в особенности) и собрали замечательные библиотеки. Мы видали еще в это утро трапезу и больницу, где кашляло несколько стариков, а в палате стоял сильный запах лекарственных трав. Но наиболее мы оба оживились, когда попали в так называемую «гробницу», своеобразную усыпальницу афонских иноков.

Гробница Андреевского скита – довольно большая комната нижнего этажа, светлая и пустынная. Шкаф, в нем пять человеческих черепов. На каждом указано имя, число, год. Это игумены. Затем, на полках другие черепа (около семисот) рядовых монахов, тоже с пометами. И наконец, самое, показалось мне, грозное: правильными штабелями, как погонные сажени валежника, сложены у стены, чуть не до потолка, мелкие кости (рук и ног). Сделано все это тщательно, с той глубокой серьезностью, какая присуща культу смерти. Вот, представилось, только особого старичка «смертиотекаря» недостает здесь, чтобы составлять каталоги, биографии, выдавать справки. А литература присутствует. На стене висит соответственное произведение: «Помни всякий брат, Что мы были, как вы, И вы будете, как мы».

Это Афон, особая его глава, которую можно бы назвать «Афон и смерть».

Вот каковы особенности погребения на Афоне: хоронят без гроба, тело обвивается мантией, и так (по совершении сложного и трогательного чина) предается земле. (Вот как описывает погребение на Афоне известный Святогорец, в своих «Письмах с Афона»: «Кто отходит, над почившим по омовении тела, до погребения, читают Псалтырь. Почивший до того времени лежит на полу, в больничной церкви, обвитый мантией, но без гроба, потому что на Востоке, в рассуждении мертвых, держится Новозаветная церковь Ветхозаветного правила и предает тела земле самым буквальным образом. При погребении, по последнем целовании, весь собор иеромонахов, вместе с игуменом, окружает почившего, и игумен прочитывает разрешительную над ним молитву, после которой почивший троекратно от собора благословляется, с пением „вечная твоя память“. Когда таким образом кончится похоронный чин, игумен краткою речью приглашает все братство простить почившего собрата, если кого, как человек, он оскорбил чем-нибудь в жизни своей. Троекратное „Бог да простит“ бывает ответом. Затем тело выносят. Когда доходят до ниши с изображением св. Пантелеймона за монастырскими воротами, то возглашают ектению о покое и блаженстве усопшего, то же и на половине пути до кладбища. Когда тело опущено в землю, особенно заботятся о сохранении головы, сбоку ее обкладывают камнями, сверху покрывают каменною плитою. Опять лития. Прах крестообразно обливается водою с елеем из неугасимой лампады от лика св. Первоверховных Апостолов, имени которых посвящена кладбищенская церковь. Когда тело зарыто, игумен предлагает помолиться за усопшаго. Один из братии берет четки, молится вслух: „Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего“ и сто поясных поклонов с этою молитвою бывают началом келейного поминовения. Не отходя от могилы, игумен заповедует в течение сорока дней продолжать начатый канон (то есть каждый день по 100 поклонов с молитвою о покое усопшего». – Прим. Б. З.) Затем через три года могилу раскапывают. Если за это время тело еще не истлело, не принято землей, то, по вере афонцев, усопший был не вполне праведной жизни. Тогда могилу вновь зарывают и особенно горячо молятся за брата, посмертная жизнь которого слагается с таким трудом. Если же тело истлело без остатка, кости чисты и особого медвяно-желтого цвета, просвечивают, это признак высокой духовности покойника. Кости тогда вынимают, омывают в воде с вином и складывают почтительно в гробницу». Поэтому афонские кладбища очень малонаселенны: останки их обитателей довольно быстро передвигаются в гробницы. (Не надо думать, что афонцы отрицают мощи и поклонение мощам. Но они различают нетление, так сказать, благодатное, сопровождающееся чудесами, иногда мироточением и т. п., от неполного, замедленного приятия тела землею. При этом на самом Афоне очень много мощей неафонских, святителей же афонских, действительно, нет. Святогорец объясняет это так, что Бог там проявляет свои чудеса, где это нужно, то есть в миру, для поддержания благочестия, на Афоне же в этом нет надобности. Здесь Промысел Божий оставляет неизменными законы природы и не проявляет нетленных мощей. Соображение это было бы безукоризненным, если бы не существовало паломничества на Афон. Но «мир» постоянно является на Св. Гору, и для его «поучения» Афон все же не предлагает мощей своих святых. Это вопрос великой таинственности, мы его решать не беремся. Можно только отметить какую-то особую скромность и смирение афонских святых: вспомним хотя бы св. Нила Мироточивого, который, по дошедшему преданию, сам просил Бога о прекращении мироточения своего – ибо это привлекало паломников, смущало покой Св. Горы и создавало ему, св. Нилу, чрезмерную славу. (См. о св. Ниле в очерке «Монастырская жизнь»). Афон вообще как бы не любит исключительности. Афонцы очень осторожно и сдержанно относятся, например, к визионерству. Их идеал – малозаметная, «невыдающаяся» жизнь в Боге и свете, настолько скромная, что точно бы она отклоняет от себя все сильно действующее на воображение: чудеса, видения, нетленность мощей. В этом отношении Афон живет более для себя, «внутри», потаенно. – Прим. Б. З.)