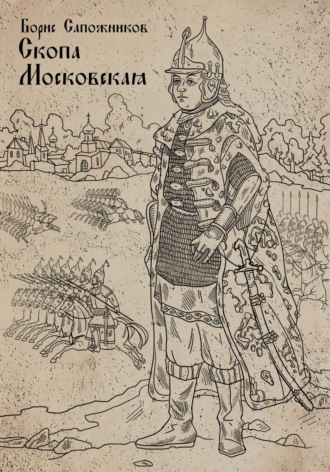

Скопа Московская

Они ехали спасать царя Дмитрия Иоанновича от распоясавшихся литовских людей. Да так удачно спасли, что после останки даже опознать не удалось. К слову, в памяти Скопина осталось глумление над самозванцем, которого гоняли по улицам, обрядив в какие-то несусветные лохмотья. Как застрелили его из пищали. А вот истории с сожжением тела и выстрелом из пушки, как оказалось, не было. Его зарыли на убогом кладбище, где хоронили бродяг и упившихся до смерти пьяниц. И даже землю раскидали так, чтобы места не найти. Вряд ли даже я, хотя Скопин и был там, когда в могилу кидали изуродованное тело самозванца, смогу теперь с уверенностью показать, где его зарыли.

Усадьба Шуйских была роскошна даже по меркам Белого города. Лучше дома стояли только за стенами Кремля. У ворот торчала пара крепких стражников с топорами, чем-то напоминающих царёвых рынд.9 И вряд ли это случайно. Они, скорее всего, и были отобраны для службы во дворце, однако их перехватил себе великий конюший, чтобы показать всем свою значимость.

Остановить меня они не посмели, однако кому-то из дворовых подали знак, потому что стоило мне спешится во дворе, на крыльцо уже вышла сама княгиня Екатерина.

– Рада видеть тебя в добром здравии, княже, – поклонилась она.

– А уж как я рад быть в добром здравии, кума, – улыбнулся я насквозь фальшиво. – Твоими молитвами.

Она пригласила меня в светлицу, усадила за стол. День был погожий, тёплый и все три окна оказались открыты. Передо мной поставили кувшин с квасом и блюдо с пирожками. Княгиня налила мне квасу, но я не притронулся к красивой чаше.

– Удали всех отсюда, кума, – велел я княгине. – Не для посторонних ушей наш разговор.

– А коли толки пойдут? – прищурилась Екатерина.

– Кум к куме на квасок зашёл, что такого-то? – в тон ей ответил я. – Разве кто подумает чего срамного.

– Прочь все! – рявкнула Екатерина, и в голосе её услышал я отцову сталь. Наверное, также гонял всех Григорий Лукьяныч Скуратов-Бельский, всей Москве известный, как Малюта.

Челядь едва не бегом убралась из светлицы. Мы остались вдвоём.

По меркам того времени – верх неприличия, и нехорошие толки, о которых говорила Екатерина, обязательной пойдут. Вот только в её власти прекратить их, и железной воли дочери Малюты Скуратова на это хватит. Как хватило на то, чтобы угрожать вдове Грозного царя, вырвать ей глаза, если она не скажет твёрдо самозванец перед ней или нет. Уж с челядью она как-нибудь справится.

– Ты мне чашу с ядом поднесла, Скуратовна. – Я намерено назвал Екатерину ненавистным прозвищем. – А я не умер. Меня черти в ад за пятки тащили, да патриарх отмолил.

– Господь с тобой, княже, не было никакого яду… – начала она, не обратив внимания на то, как я её назвал. А скорее сделав вид, что не обратила – не тот Екатерина Шуйская человек, чтобы пропускать такое мимо ушей. Скорее затаила свою личную обиду на меня, вдобавок к тем, что у её мужа имеются.

– Лжёшь, кума, – улыбнулся я. – Ой лжёшь. Поклянись перед Спасом, что не было. Тогда может и поверю тебе.

Но Скуратовна знала за собой грех, и даже не попыталась встать и подойти к киоту.

– Господа-то хоть убоялась, кума, – продолжил я.

– Чего надобно? – не сказала, каркнула Екатерина. – Говори, зачем пришёл, и поди прочь.

– А может я за жизнью твоей пришёл, Скуратовна, – заявил я. – Ты меня убить хотела, да не смогла, значит, по закону жизнь твоя мне принадлежит.

– Нет такого закона, – выпалила княгиня.

– Есть, кума, есть, – покачал головой я. – Не царёв он, а Божий. По нему жизнь твоя, кума, мне принадлежит, и взять её я могу когда захочу.

– Так бери! – выкрикнула, пожалуй, громче, чем стоило бы, Екатерина. – Бери жизнь мою, изверг!

– В ад к сатане на свидание торопишься, Скуратовна? – усмехнулся я. – По батюшке соскучилась?

– Батюшка мой всё по приказу Грозного делал, не для себя, для государя старался.

– А ты, кума? Ради кого меня травить решила?

Она промолчала. Опустила взгляд.

– Грозный, может, и взял все грехи на себя, – кивнул я. – Да тебе-то никак не уберечься от мук пекельных.

– Да чего ты хочешь, княже?!

Теперь надрыв в голосе княгини был настоящим, не наигранным. То, что мне нужно.

– Мне отмщенье, и Аз воздам, говорит Господь,10 – ответил я. – Не стану я губить свою душу местью тебе, кума, и без того тяжела она от грехов. И ведь никто их на себя не возьмёт, как Грозный.

– Тогда зачем приходил? – в голосе её отчётливо слышались недоверие пополам с облегчением.

– Кроме Божьего закона, есть и древний, закон Земли нашей, – мрачно произнёс я, – и по нему возьму я одну жизнь у тебя за свою.

– Чью же? – прищурилась Скуратовна.

– Супруга твоего, князя Дмитрия, – уронил я. – Когда пришлю тебе весточку, поднеси ему чашу, чтобы отправился он к Господу на суд. Только уж без мучений.

Екатерина побледнела. Кровь отхлынула от её лица. И явно не от страха. Мало чего и кого боялась почти всесильная Скуратовна. Я почти кожей ощущал её гнев.

– Всё же и мою жизнь забрать хочешь, коршун, – снова не говорила, а прямо выплёвывала слова Екатерина.

– А ты думаешь царёв брат тебя бы пощадил? – спросил я, глядя ей прямо в глаза. – Вот приду я к царю, потребую суда над тобой, заступится за тебя Дмитрий? Или другую себе быстро найдёт, когда тебя по приказу царя насильно постригут в монашки или вовсе удавят.

Княгиня Екатерина знала ответ. Не было больше за её спиной зловещей отцовской тени, она во всём зависела от мужа, а по Москве уже ходили слухи о том, что именно она, Скуратовна, отравила меня. И любви народной это самому царю не добавило. Так что если я пойду к царю требовать суда, заступничества Дмитрия ей не дождаться. Екатерина отлично понимала это – неглупая же женщина.

– Вот то-то и оно, кума, – нарушил повисшую тишину я. – Моя ты теперь вся, что по Божьему закону, что по царёву. А весточки может и не будет вовсе. Ни к чему мне ни твоя жизнь, ни к царёва брата.

Я поднялся из-за стола, и Скуратовна встала следом.

– А квасок-то хорош у тебя, кума, – усмехнулся я на прощание. – На диво хорош.

Конечно же, я не отпил ни глотка.

Глава пятая

Тяжёлый разговор

Сам отправиться в гости к царю я не мог. Пускай и князь, и родич его, но не мог заявиться к нему вот так запросто. Жизнь не кино, в семнадцатом веке (если считать привычным нам способом от Рождества Христова, а не от сотворения мира, как сейчас было принято на Руси) всё было прочно сковано цепями условностей и традиций, которые считались нерушимыми. Собственно, за такую вот поруху всего прежнего и поплатился самозванец, которого из-за причуд народ в конце концов и не признал истинным царём.

Поэтому я терпеливо ждал пока в ворота моей усадьбы постучится гонец от царя Василия с вызовом в Кремль пред светлы очи государя. Конечно, это был риск. Тот же самый гонец мог привезти мне весть об опале и царёв приказ удалиться в вотчину. И я сознательно на этот риск шёл, потому что иного выбора не было. Я должен попасть в войска, должен вести их к Смоленску, где упрямый воевода Шеин держит оборону против армии Жигимонта Польского. Эти мысли, конечно, остались от прежнего князя Скопина-Шуйского, но и мне теперь было неспокойно в Москве, несмотря даже на разговор с княгиней Екатериной. Она и так вряд ли стала бы травить меня снова, так что опасности не представляла, а вот её супруг, царёв брат Дмитрий, наоборот. И чтобы справиться с ним мне обязательно надо переговорить с дядей Василием. Но тот по обыкновению тянул с решением, не вызывая меня к себе и не присылая опалу.

Не вызывали радости и новости из можайского лагеря, где стояла армия. Сомме вернулся туда, снова начав обучать людей войне на европейский манер. Он говорил что-то о трудах Морица и Вильгельма Оранских из далёких Нидерландов, которые били непобедимую прежде испанскую армию, славную своими терциями. До ранения полковник со своими унтерами уже начинал такое обучение, но теперь всё пошло насмарку и приходилось начинать сначала. К тому же он постоянно сталкивался с откровенным саботажем. Рекрутов для пикинерских рот брали из посошной рати – небоевого ополчения, главной задачей которого было рытьё и строительство укреплений. На неё во многом опирался князь Скопин-Шуйский в своих сражениях, буквально перерывая местность и застраивая её засеками и крепостцами, где держали оборону стрельцы и наёмники. Однако теперь платить им приходилось, как солдатам, что увеличивало и без того огромные расходы на армию. И это, конечно же, не нравилось царю и приказу Большой казны, в которой было не так уж и много денег.

– Людей Сомме не дают, – говаривал нередко наезжавший из можайского лагеря ко мне в гости Делагарди, – а те, что есть, ленивы и глупы. Их и к лопате приставить страшно. Он с унтерами бьётся как лев, но чудес творить не обучен. Да и времени мало. Это у разлюбезных его Оранских времени, денег и людей было сколько хочешь.

– А нам придётся, как обычно, творить чудеса с тем, что есть, – отвечал я полушутя.

– Мало что у нас есть, а ещё меньше скоро останется, – мрачно заметил как-то Делагарди. – Наёмники уже не ропщут, а отрыто говорят о бунте. Денег нет, ни обещанных золотых, ни мехов. Воеводой царь назначил своего брата Дмитрия, ему никто не верит, даже ваши, русские, младшие воеводы откровенно презирают его. Он пыжится, пытается показать, что чего-то стоит, но над ним уже потешаются. Пока за спиной, но скоро и в лицо смеяться станут. Не будет с ним никакой победы под Смоленском. Ни Сапеге, ни Жолкевскому брат вашего царя и в подмётки не годится. Побьют с ним войско, а он бросит всех и сбежит, как уже было.

Так уже было под Болховом, что я собирался припомнить царёву брату. Армию он потерял, а сам сбежал и едва живой примчался в Москву, трясь, как заяц. Попал прямиком на царёву свадьбу, и там упрекал брата за то, что тот не ко времени жениться надумал.

– Одно хорошо, что податься наёмникам некуда, – добавил Делагарди. – Все знают, что Сигизмунд воюет за собственный кошт, и деньги у него кончаются. Иначе зачем было распускать казаков. Значит, под Смоленском на наём рассчитывать не приходится, а уходить отсюда вовсе без денег никто не хочет.

– Деньги у Сапеги найтись могут, – заметил я. – Из Калуги наверняка прелестные письма шлют.

– Шлют, – кивнул Делагарди, не став спорить с очевидным. – Да только ни Колборн, ни де ля Вилль ни их офицеры уже не верят ничьим обещаниям. Только звонкому серебру, чеканной монете, никак иначе. Обещание златых гор от Сапеги для них звучат также, как и слова Дмитрия Шуйского о золотых копейках и горах пушнины. Ни того, ни другого пока никто не дал.

Я понимал, что мне нужно как можно скорее встретиться с царём. Даже нынешний я, имеющий лишь голую память князя Скопина-Шуйского видел, что царь ведёт всех в никуда. Прямиком в ад, если уж честно. Он не глупый человек, но как будто не знает, что ему делать на престоле. Вот забрался он туда, а что дальше – как страной управлять, когда ты ничего дальше ста вёрст от Москвы не контролируешь. Города присягают кому хотят, и то дело меняют сторону. Новгород ещё как-то держится царя, но, похоже, Василий патологически не доверяет новгородцам, прямо как Грозный, считая, что там по-прежнему гнездо предателей, которые только и ждут, как бы не то Жигимонту Польскому продаться, не то просто отложиться от Русского царства. Василий пытается юлить, вертеться, угождать всем, потому что не чувствует за собой силы, и не хочет её. Потому что любого сильного человека рядом с собой не терпит – боится его. Прямо как меня. И слушает наветы брата – человека мелкого, подлого, зато верного. Уж Дмитрий-то никуда не денется – падёт Василий, и Дмитрию несдобровать.

И вот этот день настал. Гонец из Кремля передал приглашение явиться пред царёвы очи немедля ни минуты. Я отпустил его, дав на радостях пару серебряных копеек на пропой, пускай знает мою щедрость. Князь я или не князь. И тут же велел звать цирюльника, да готовить моё лучшее платье. Не каждый день к царю езжу. Уж этот визит будет посерьёзней беседы с кумой, да и разговор намечается посложнее.

Я снова ехал верхом по Москве. Теперь уже взял с собой Болшева и ещё одного дворянина – с послужильцами в Кремль соваться не стоит, царь и это может воспринять как оскорбление. Оба дворянина вырядились в лучшее, тот же цирюльник, что брил меня, подровнял им бороды, и они смотрелись женихами. Ехал намеренно медленно, и чтобы княжескую честь не уронить, и чтобы ещё и ещё раз обдумать разговор с царём.

Лёгкий ветерок приятно обдувал свежевыбритые щёки, но мысли в голове были тяжёлые. Меня обступал незнакомый, удивительно тесный город. Со всем его шумом и множеством запахов. Даже Белый город, где селилась знать, давил со всех сторон своей теснотой.

Мы миновали каменный мост через Неглинную, и я впервые въехал в Кремль. Странно так думать, конечно, потому что и князь Скопин-Шуйский бывал тут не раз, и сам я гулял по Кремлю. Вот только я-то гулял по Кремлю своего времени – правительственно-музейному, с мавзолеем Ленина у стены и красными стенами. А сейчас въезжал в совершенно другой Кремль – крепость семнадцатого века, правда, со знакомыми мне зубцами, с теми же круглыми башнями. Вот только взгляд невольно цеплялся за орудийные стволы, упрятанные в бойницы, и стрельцов с пищалями на плечах. Бердышей они в карауле не носили – зачем зазря тягать их на себе, всё равно махать не придётся, так что в этом устав был мягок. Стрельцов в карауле было очень много, как будто Кремль до сих пор находился в осаде. Не чует, ох, не чует под собой земли царь Василий, потому и ограждается ото всех пушками да большими караулами.

Оставив коней и дворян у царёва крыльца, я поднялся по ступенькам, и пара стражей отворили для меня ворота бывшего великокняжеского, а со времён Грозного, царского дворца.

После гибели самозванца я редко бывал тут. Только на официальных мероприятиях, а они проходили в Грановитой палате. Царь редко звал меня к себе на разговор. Разве только перед отправкой в Новгород, на переговоры со шведами. Вот и сейчас дядюшка принял меня в тех же палатах.

Он сидел на троне, в роскошном облачении. Рядом с троном тёрся, конечно же, верный брат Дмитрий, а за спиной царя замерли, подобно статуям пара рынд с топорами наперевес. Остановившись на положенном расстоянии, я приветствовал дядюшку не как родича, но как царя и государя.

– Ишь ты, лицо-то как выскоблил, – первым заговорил со мной Дмитрий, – и волосы остриг. Прям хранцуз, али гишпанец, а не русский человек.

– Про иного говорят, что волос долог, да ум короток, – в тон ему ответил я.

Сам тон и слова были явным оскорблением, но Дмитрий просто проигнорировал их.

– Зачем вызывал меня, государь? – прямо спросил я у Василия. – Отчего молчишь? Или уже в опале я?

Тут снова вступил Дмитрий. Он жестом велел кому-то войти. Двери за моей спиной отворились, и в палаты внесли здоровенный складень на три иконы.

– Всякое дело лучше всего с богоугодного начинать, – медовым голосом проговорил Дмитрий.

Прежде молчавший царь поднялся с трона, прошёл к разложенному служками складню. Мы с Дмитрием встали за его правым и левым плечами.

– Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, – принялся первым читать Символ веры царь, и мы с Дмитрием не отставали от него, кладя когда нужно широкие крестные знамения. – И во единаго Господа, Исуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рождена, а не сотворена, единосущна Отцу, Им же вся быша. Нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы вочеловечьшася. Распятаго за ны при Понтийстем Пилате, страдавша и погребенна. И воскресшаго в третии день по писаниих. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию несть конца. И в Духа Святаго, Господа истиннаго и Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшаго пророки. И во едину святую соборную и апостольскую Церковь. Исповедую едино Крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвым. И жизни будущаго века. Аминь.11

Конечно, многие дела начинают с молитвы, но чтобы вот так перед иконами Символ Веры читать, такого в памяти князя Скопина на нашлось. Значит, сделано намеренно, неужели считают меня посланцем сатаны, который от святой молитвы и икон рассыплется пеплом. Вполне может быть. И это тоже нужно использовать против Дмитрия. Уверен, идея была его.

Закончив чтение, царь вернулся на трон, и наконец обратился ко мне.

– Доколе же ты, князь, будешь противиться воле моей? – вопросил он. – Или желаешь уехать к себе в имение, но с опалой?

– Если куда и ехать мне, государь, – ответил я, – то только в Можайск, к войску. Там моё место.

– Ты же говоришь, что здоровьице не позволяет тебе в имение ехать, а уже в войско рвёшься, князь-воевода, – снова встрял Дмитрий.

– Ещё когда к постели прикованный лежал, – на сей раз я снизошёл до ответа царёву брату, – то говорил государю, что прикажет он я себя к седлу привяжу и поеду.

– А я говорил, что не надобно жертв таких, – отрезал царь. – Ты ещё нужен будешь мне и державе, когда я повелю.

– Так вели сейчас же отправиться мне в войско и готовить его к выступлению на Смоленск, – заявил я. – Лишь этого приказа жду от тебя, государь.

– А иной, выходит, не исполнишь? – тут же спросил Дмитрий.

– Исполню, но не приму. Пока ещё я твой воевода, государь, мне и вести войско на Смоленск.

– Брат мой Дмитрий пойдёт воеводой, – отказал царь, – покуда ты здоровье поправлять станешь.

– Дмитрий тебе, государь, накомандует, – усмехнулся я. – Он тебе обещал вторые Добрыничи, а под Болховом его литвинский воевода Рожинский разделал под орех. Двести сотен душ потерял Дмитрий тогда. У Рожинского меньше в войске было.

– Зато наряд12 спас!

– Пушки, что Рожинскому не достались сразу, в Болхове он получил, когда ты, княже, в Москву сбежал. Брата на свадьбе хулить.

Я бил размашисто и сильно, ниже пояса. Целил не в Дмитрия, он ничто без царя, а в самого государя. Всякое слово дурное о брате его нацелено было в Василия, чтобы он перестал хоть на миг слушать своего не особо умного зато верного и преданного что твой пёс братца.

Тут Дмитрию нечего было сказать. Я ударил метко, и попал куда надо. Хулительные речи во время свадьбы царя с княжной Буйносовой-Ростовской, с которой он был помолвлен ещё при самозванце, Дмитрий и впрямь говорил при всём честном народе. Бездетный брат на троне как нельзя лучше устраивал Дмитрия Шуйского, царёва конюшего и фактически наследника престола, но куда лучше брат не просто бездетный, но ещё и вдовствующий. И потому потерпевший страшное поражение Дмитрий, увидев, как его положение становится всё более шатким, а шансы наследовать трон после брата начинают уменьшаться, потерял голову и весьма нелестно отозвался о царёвой свадьбе. Мол, не ко времени жениться, когда кровь русская льётся. И это посеяло зерно сомнения в душу Василия, мастера заговоров, который до конца не доверял никому, даже родному брату. И эту искру подозрения я сейчас раздувал.

Вот только не один я такой умный был в царёвых палатах.

– Я может и говорил государю правду, как видел её, да не лгал никогда, клятвы не преступал и воровских послов не отпускал, – выложил на стол свою козырную карту Дмитрий.

Аргумент сильный, почти убойный. И мне было что на него возразить.

– Не хотел я лить кровь православную, – ответил я. – Воровскую грамоту при всём народе порвал, а посланников ляпуновских велел гнать прочь.

– А должен был в железа заковать да на Москву в той грамоткой отправить!

– Нет у нас сил, государь, ещё и с Рязанью тягаться, – обратился я прямо к царю. – Ляпунов там сидит крепко, народ его уважает, дворяне да дети боярские за него горой. Если б я его послов отправил к тебе в железах, ты, государь, меня бы против Рязани и двинул, а саму Рязань воровским городом объявил. Тогда бы и город, и воевода или к ляхам или к вору переметнулись. Один урон от того власти твоей, государь.

А это уже Дмитрию, да и самому царю крыть нечем. Терять Рязань, да ещё и своими руками её вору калужскому или ляхам отдать, этого себе царь Василий позвонить не мог. И без того под ним трон шатается.

– Мнимый, выходит, недуг твой был, – снова заговорил царь, – раз в войско уже наладился.

– Чтобы домой ехать, здоровье поправлять, подлинный, – ответил я, – а чтобы службу править – мнимый.

– И что же, хоть сейчас готов в Можайск ехать? – спросил царь.

– Дай приказ, прямо отсюда с парой дворян своих поеду, – заверил я, и ничуть не кривил душой. – Только сразу за мной шли деньги да рухлядь пушную для оплаты наёмникам, государь. Без казны войско не пойдёт никуда.

– Грозишь уже царю, воевода! – едва пальцем в меня тыкать не начал Дмитрий.

– Без золотой смазки телега войны не покатится, – пожал плечами я. – Не будет у меня в войске казны, так останусь без наёмников.

– А без них воевать не желаешь уже?

– Если бы ты, княже, войско и наряд под Болховом не потерял, так и вовсе бы свеи не понадобились. Сами бы справились без их помощи. А нынче у нас каждый человек на счету – и русский, и свейский, и наёмный. Без них над жигимонтовым войском под Смоленском победы не будет.

– Будет тебе казна и золотая, и меховая, – заверил царь. – Но распоряжаться ею станет Дмитрий, брат мой. Он с тобой будет вторым воеводой.

– Казну стоит раздать до выхода, – предложил я, понимая, что дело это невиданное. Наёмникам всегда платили после боя, и об этом мне тут же напомнил царёв брат.

– Не след наёмным людям до боя платить, – заявил он. – Люд они и без того ненадёжный, и разбегутся, деньги получив.

– А без денег могут сговориться с врагом и к нему перебежать, – отмахнулся я. – Да и что же ты, Дмитрий, за счёт погибших решил покорыстоваться.

Я снова бил куда надо – ведь ни одна золотая копейка или самая завалящая соболиная шкурка в казну не вернётся. Дмитрий всё к рукам приберёт. Знал это я, знал и царь, который сразу списывал эти деньги.

– Будет казна, а как деньги раздавать решайте вы с Дмитрием, – уступил царь Василий.

– Тогда вели мне в Можайск отправляться, государь, – предложил я, – а следом пускай Дмитрий с казной едет. И как весна на лето перейдёт, выступим на Жигимонта и собьём его со Смоленска.

– Ступай, князь-воевода, – поднялся с трона царь Василий, – есть тебе моё повеление отправиться в Можайск и готовить войско к походу на Жигимонта Польского, дабы освободить от осады Смоленск и выгнать ляхов с русской земли на веки вечные.

– Благодарю тебя, государь, – низко поклонился я, приложив руку к сердцу. – Доверие твоё оправдаю, как всегда.

И с разрешения царя покинул палаты.

Но Кремль покидать не спешил. Более того, оставил второго дворянина, которого брал с собой вместе с Болшевым, крещёного татарина Зенбулатова, чтобы тот присматривал за крыльцом царёва дворца. Высматривал когда князь Дмитрий покинет его. Очень уж мне надо было с глазу на глаз с царёвым братом переведаться, поговорить по душам. Сам же отправился в Успенский собор за благословением к патриарху Гермогену.

Время, конечно, было не служебное, но патриарха я нашёл именно в соборе. Собор не сильно изменился за прошедшие годы, хотя прежде я не особо интересовался им, и внутрь не заходил.

Оставив служке саблю и шапку, я перекрестился трижды и вошёл в собор. Внутри было тихо и покойно, как в любой церкви пахло ладаном и свечным воском. По неслужебному времени в соборе было темновато, и я почти не видел росписи стен и ликов святых, глядевших на меня с икон.

Владыка Гермоген молился перед киотом, клал одно за другим широкие крестные знамения. Прерывать его я, конечно же, не стал. Не было у меня срочного дела к патриарху, да и грех это вообще – молящегося прерывать.

Закончив молитву, патриарх обернулся ко мне. К нему подбежали пара служек, помогли встать на ноги. Опершись на архиерейский посох, он прошёл ко мне. Я опустился на колено, прося благословения.

– На что просишь? – спросил он знакомым мне по первым минутам в новом теле слегка надтреснутым голосом.

– На войну за землю русскую, – ответил я, не поднимая головы. – Вскорости выступаю к Смоленску, гнать Жигимонта.

– На то тебе моё и всей земли русской благословение, – проговорил совсем иным, звучным, хорошо поставленным голосом, патриарх.

Получив благословение, я поднялся.

– И вот тебе слово моё, князь-воевода, – добавил Гермоген. – Не верь царёву брату ни на грош медный. Он одно пообещает, а не даст ничего. А при первой возможности тебе нож в спину вонзит.

– Ведаю о том, владыка, – кивнул я, – но за наставление благодарю тебя.