Краснодар: годы испытаний 1942-1943 годы. Книга первая

Концлагерь ещё только начал наполняться военнопленными, а улица Коммунаров, напротив «амбаров», между улицей Путевой и Крестьянским переулком, уже была заполнена сотнями женщин, стариков и детей. И я с матерью каждый день начинал с похода к концлагерю. По непонятным причинам немцы иногда выпускали на свободу военнопленных, если находились их родственники.

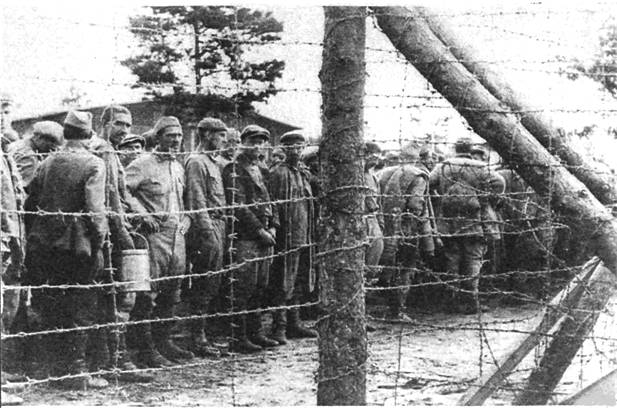

Голод и обреченность попавших в плен советских воинов доводили их до отчаяния и утраты человеческого облика. Сплошной стеной с обеих сторон наружных и внутренних проволочных ограждений лицом к лицу стояли они и родственники, искавшие своих близких. Между ними степенно прохаживались немецкие охранники. Расстояние между проволочными ограждениями позволяло вытянутым с обеих сторон рукам дотянуться друг до друга и передать записку, сухарь, рыбину, огурец… Голодное время еще не наступило.

Концлагерь на «ссылках». «Через несколько голодных дней в лагерь с соседнего завода им. Калинина немцы прикатили находящуюся на консервации походную кухню. Из бараков стали сметать крошки зерна и сухарей, перемешанные с крысиным пометом, и засыпать в густо смазанные солидолом котлы. В результате получилось чтото вроде зловонной каши. Но изголодавшиеся военнопленные были рады и этому», – вспоминал бывший узник этого лагеря Сергей Григорьевич Дробязко (не позиционированный снимок)

Надо сказать, что немцы позволяли делать это и не пресекали подобные

контакты. Но далеко не все с обеих сторон проволочного ограждения могли поместиться вдоль него. Стояли в несколько рядов, и единственным средством связи для них был голос. Но это были сотни голосов… Над толпой стоял истошный крик. Кричали все. Никто никого не слышал. Тогда в ход пошла «каменная почта». Женщины писали записки на клочках бумаги, наматывали их на камушек, обвязывали нитками и бросали через ограду в лагерь. Старушки и кто послабее просили нас, пацанят, «отправить» эти письма, что мы со старанием и усердием делали.

На каждое ответное послание с территории концлагеря набрасывались сразу десятки женщин. Читали фамилии, громко выкрикивали их. Фамилии, фамилии, фамилии… Названия городов, станиц, сёл, хуторов, деревень…

Десятки раз ходили мы с надеждой узнать хотя бы чтонибудь об отце или его брате. Но безуспешно. Однажды, как обычно, мы подошли к «амбарам», но, к удивлению своему, увидели третий ряд колючей проволоки, установленный вдоль тротуара. Пространство, на котором раньше толпились женщины, стало запретной нейтральной зоной.

Как мы узнали позже от бежавших из плена красноармейцев, ктото комуто через проход передал запеченный в хлебе или пироге пистолет. И среди пленных были предатели. Реакция немцев была мгновенной и жестокой. А для предотвращения контактов с мирными гражданами фашисты поставили третий ряд колючей проволоки. Связь с советскими пленными значительно осложнилась. Время общения сократилось: чутьчуть утром и немного вечером, так как пленных стали гонять на работы.

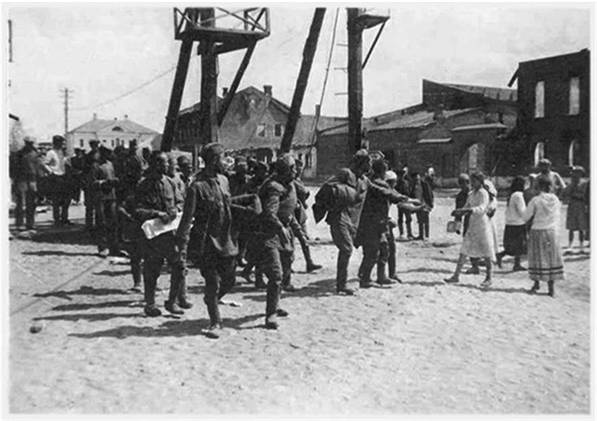

Побуждая советских военнопленных к измене Родине, фашисты по нескольку дней не кормили их. Надежда была только на жителей Краснодара (не позиционированный снимок)

Я умышленно употребил слово «гонять». Их действительно гнали, как скот. Улица наша тогда была немощеной. Посередине неё, поросшей травой«шпарышем», вилась грунтовая дорога. Опор линий электропередачи на улице тогда не было. Летом дорога покрывалась толстым слоем пыли, а осенью и зимой превращалась в покрытое жидкой грязью болото.

Из ворот лагеря и складов на улице Коммунаров пленных гнали до улицы Новокузнечной и далее мимо нашего дома на «бондарку». Выглядело это так.

По тротуарам с обеих сторон шли немецкие солдаты с автоматами, висевшими на груди, и с немецкими овчарками на поводках. В надежде увидеть когото из родных или знакомых специально к «прогону» пленных приходили женщины, ещё не потерявшие веру в чудо увидеть родного человека, просились зайти во дворы. Окриками и лаем собак немцы загоняли во дворы всех вышедших из калиток. В щели заборов жильцы и женщиныпросительницы вглядывались в проходившие колонны… Пленных гоняли, как сказали бы военные, «коробками», человек по сто в каждой, рядов 12–15 по 6–8 человек. Гнали подальше от тротуаров, посередине улицы. Каждую такую «коробку» с обеих сторон, спереди и сзади сопровождали «добровольцы» – бывшие пленные, перешедшие на сторону врага. Они были одеты в немецкую форму. Отличались они от оккупантов только тем, что носили белые повязки с надписью «хиви» – «добровольные помощники». Оружие немцы им не доверяли, разрешая пользоваться только армейскими плеткамии и дубинами. Имито и гоняли пленных.

Любой малейший выход из строя карался хлестким ударом плетки. Малейшее отставание подстраивалось ею же. Даже голос в середине колонны глушился через головы соседей или вместе с ними теми же плётками. На всём пути «погонщики» поямщицки щёлкали в воздухе хлыстами, устрашая и наказывая гонимых.

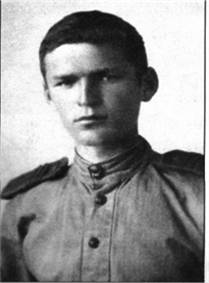

Защитник города Сергей Григорьевич Дробязко

Какаято гнетущая тишина повисла над улицей, когда прогоняли пленников. И от этого стоны, вскрикивания, свист плёток, отдельные выкрики немцев, топот, шорох, шарканье, шлёпанье полуобутых, полуодетых пленных становились звучными, остро ощутимыми. И если летом и ранней осенью колонны пленных поднимали в воздух пыль и сами скрывались в её пелене, то осенью и зимой пленные брели, еле переставляя ноги, в жидкой грязи всё в тех же полуистлевших гимнастерках, через дыры в которых виднелись кровоточащие язвы. Ведь большинство из них попали в плен летом. Лишь некоторые «счастливчики» были обладателями драных телогреек.