Краснодар: годы испытаний 1942-1943 годы. Книга первая

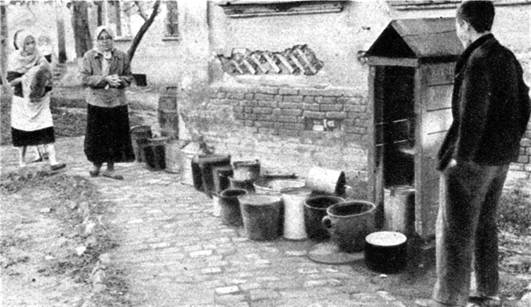

Фото из журнала «Tempo». Краснодарцы в ожидании подачи воды

Итальянские журналисты за короткое времяпребывание в нашем городе смогли увидеть в основном только «парадную сторону» общественной жизни, которая, впрочем, и им показалась омерзительной. На самом же деле глубинная жизнь отдаленных от зачищенного от «неблагонадежных» жителей центра города была гораздо ужаснее и безнадежнее. Но и они сквозь внешнюю «мишуру», создаваемую оккупационным режимом, «очеловеченного облика» города смогли различить и другую сторону жизни краснодарцев. Это обнищавший облик жителей окраин и длинные очереди за водой. Дело в том, что городской водопровод перед уходом наших войск был выведен из строя, и краснодарцам приходилось пользоваться привозной водой, которая, впрочем, не всем доставалась. Поэтому очередь занимали сразу же после окончания комендантского часа.

Краснодарцы с раннего утра занимали очереди, ожидая водовозку с питьевой водой. Магазины и кафе были не доступны жителям. На дверях многих из них висели таблички «Только для немцев», поэтому основным местом добычи пропитания для горожан стали рынки, на которых главной «валютой» являлся товарообмен.

17 августа 1942 года заведующий отделом земледелия на Северном Кавказе доктор Рунге обратился к населению с воззванием: «Крестьяне! Немецкие войска разбили ваши цепи. Теперь вы являетесь настоящими крестьянами». Но о том, как немецкие войска «разбили цепи», говорит другой документ. В том же 1942 году в циркулярном письме сельскохозяйственного отдела немецкофашистской армии на Северном Кавказе говорилось: «Иметь в виду, что весной 1943 г. нельзя рассчитывать на конную тягу и тракторные работы, а нужно готовить повсеместно рабочую силу. Для весеннеполевых работ необходимо сейчас же заготовить в большом количестве маленькие плуги, которые тянутся людьми»227. Во исполнение этого приказа кузнечные мастерские срочно делали плуги, а шорноседельная фабрика и мастерские изготовляли специальные лямки – хомуты для советских людей, на которых фашисты собирались проводить пахоту весной 1943 года.

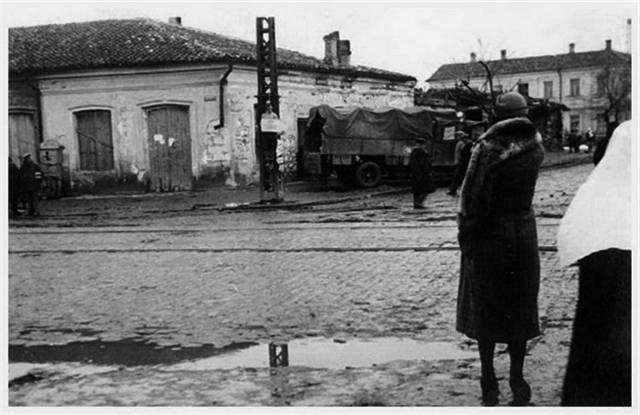

Краснодарские Сенной и Новый рынки в годы оккупации (свидетельское фото)

Для подавляющей части населения, не занятого физическим трудом на оккупантов, единственным местом добыть пропитание стали рынки. Но и они работали только три дня в неделю. С тем чтобы както выжить, люди были вынуждены заниматься различными ремеслами: шить тапочки, вязать, портняжничать, скорняжничать, точить режущие инструменты, стеклить окна, шить головные уборы, собирать металлолом и макулатуру.

Фашисты не скрывали свою карательную сущность. В городе существовали строгие запреты и ограничения. К примеру, с одной стороны, казакам разрешалось выбирать старост и атаманов, правда, с существенными оговорками: кандидатуры должны были утверждаться немецкими властями, создавать небольшие отряды самообороны, которые подчинялись карательным органам, а внутреннюю полицию с утверждением городских и районных властей. Немцы твердили, что «Гитлер дал вам землю», а с другой – запретили распускать общины, а совхозы вообще национализировали. Строго наказывались те, кто сделал это самостоятельно. Наказывались и те, кто самовольно позволял себе собирать какиелибо сельхозпродукты в поле, несмотря на то что на селе устанавливались малопригодные для нормального существования нормы снабжения продовольствием. В конечном итоге даже те, кто с радостью и надеждами на возвращение старого, ещё дореволюционного уклада встречал немецких «освободителей» с хлебом и солью, летом 1942 года разочаровались.

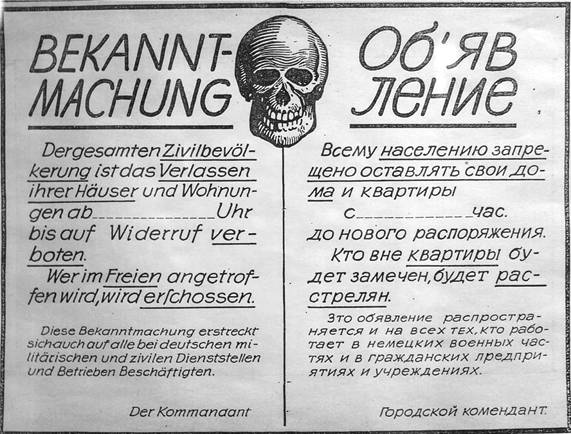

Одно из обычных объявлений немецкого командования

Бывший казак Сукало А., далеко не лояльно относящийся к советской власти, бежавший в Канаду, так описывает этот период: «Основной причиной разочарования являлся главным образом отказ немцев в ликвидации колхозов… частые реквизиции у населения предметов первой необходимости, подрывавшие жизненный стандарт населения, усиливали недовольство. Наряду с этим забота о нуждах населения осуществлялась в крайне незначительном размере… Средние и высшие учебные заведения под предлогом отсутствия свободных помещений не функционировали»228.

Каждый день жители города читали новые грозные немецкие приказы и распоряжения, кровью насаждавшие «новый» порядок. Они пестрели на каждом перекрестке. Так, распоряжение «О запрещении проживания посторонних лиц в жилых домах и квартирах краснодарцев» под угрозой неминуемой расправы требовало немедленно сообщать обо всех посторонних лицах немецкому командованию. Находясь под пристальным надзором квартальных, подкармливаемых немецкими властями, утаить постороннего было практически невозможно. Участившиеся публичные казни не выполнявших эти приказы зародили животный страх у людей.

Закрывшись на внутренние замки люди боялись впускать незнакомцев.

Отставшие от своих частей военнослужащие и те, кто пытался спокойно пережить военное лихолетье, метались по улицам города в поисках пристанища, но найти его не удавалось. Блуждая по городу, они стали легкой добычей полиции и военных патрулей, пополнив краснодарские концентрационные лагеря (№ 162 – на стадионе «Динамо», № 182 – на «ссыпках», на обозостроительном заводе им. Калинина – ныне ТЦ «Центр города», известный нам как лагерь на бывших складах, концлагерь на стадионе «Труд» (на Затоне), в городской тюрьме на Дубинке и Красном куте – район бывшего авторынка на улице Воронежской).

Виселицы на улицах города (фото ГАКК)

Приказ № 1 требовал немедленную регистрацию коммунистов и комсомольцев; приказ № 2 запрещал прослушивание советского радио; приказ № 3 предполагал кару за недоносительство; приказ № 4 карал за незаконное использование множительных аппаратов и т. д.

Город погрузился в атмосферу страха и безысходности. Вскоре улыбки с лиц «освободителей» и «романтиков» сошли. Город на три дня будет отдан на разграбление победителей. Оккупантам разрешалось брать у населения все, что понравится. Только после окончания повального грабежа ситуация войдет в какойто порядок, правда, со свойственными ему – «новому» немецкому порядку виселицами, облавами, расстрелами и душегубками. Поборы и грабежи будут производиться организованно, «законно»: по приказу коменданта, старосты или бургомистра, публично, с привлечением большой массы населения.

«Постепенно в городе начала складываться «инициативная группа» по возрождению Кубанского казачьего войска из бывших казачьих чинов, которые стали предпринимать первые, пока ещё робкие шаги по своей легализации и завоеванию доверия германского руководства. Главными действующими лицами в этой группы были полковник Георгий Петрович Тарасенко и полковник Иосиф Иванович Белый – начальник городской полиции.

Некоторые исследователи считают, что на Кубани фашистский режим был очень мягким. Трудно себе представить, каков же он был в тех районах, где он был жестче. Оккупанты вели себя крайне бесцеремонно с жителями города. За каждого пострадавшего немецкого солдата полагалась неминуемая кара. Так, за убитого в станице Пашковской фашисты расстреляли 40 ни в чем не повинных заложников, и эта практика распространялась на весь период оккупации.

Первыми акциями «новых хозяев» стали мероприятия по зачистке Краснодара от бывших военнослужащих Красной армии, оставшихся в городе. Оккупанты обещали предоставить им трехдневный срок на обдумывание условий «регистрации», но не стали долго ждать. Как только затихли уличные бои, с 12 по 14 августа немецкие патрули приступили к немедленной зачистке улиц города.

12 августа в городе началась зачистка. Патрули вылавливали всех подозрительных лиц (не позиционированный снимок)

Особых сложностей задержание бывших военнослужащих не составляло: они не имели документов, кроме того, их можно было распознать визуально. Дело в том, что рядовой состав Красной армии в целях гигиены стригся наголо, а командный состав – под полубокс. Уже в первый день оккупации по улице Красной фашисты задержали и прогнали большую колонну военнопленных. Всех задержанных немцы направляли в казармы бывшего 63го Самурского полка, где было собрано примерно 2 тысячи военнопленных и гражданских лиц, выловленных в облавах.

Учитывая, что в Красной армии служили добровольцами и женщины, опасности ареста подвергались и коротко подстриженные представительницы слабого пола. В ходе зачистки города от советских военнослужащих, по разным причинам оказавшихся на оккупированной территории, жители Краснодара предпочитали в первые дни сидеть по домам, со страхом обсуждая происходящие события.

До наступления темноты колонну немцы не выводили на улицу. Когда же их вывели на угол улиц Пролетарской (Мира) и Красной, колонну задержали на два часа. После этого немецкий конвой погнал военнопленных по главной улице к заводу ЗИП, в пос. Калинино. Там её на ночь оставили на площади, обнесенной колючей проволокой, у поселковой школы.

На второй день утром к этой колонне была присоединена другая, ещё большая колонна из военнопленных и гражданских лиц, задержанных в разных районах города, которые краснодарцы по привычке называли Покровка и Дубинка.

В результате набралось около 5–6 тысяч человек.

Колонна военнопленных на улице города (не позиционированный снимок)

В 5 часов утра 14 августа колонна была построена по девять человек в ряд и пешком двинулась по дороге Краснодар – Пластуновская. Отобрав в колонне наиболее работоспособных, их в этот же день направили на Ростов, остальных вернули в Краснодар на «ссыпки».

Сами немецкие конвоиры не могли бы уследить за поведением пленных в длинной колонне, но им усердно помогали холуи из бывших красноармейцев. Они выделялись белыми нарукавными повязками. Выслуживаясь перед своими новыми хозяевами, за лишнюю пайку они готовы были убивать даже своих недавних товарищей. Длинными толстыми палками били своих бывших товарищей по оружию и женщин, пытавшихся передать пленным чтолибо из еды.

О пребывании в этом полевом лагере можно прочесть в воспоминаниях одного из защитников города, Сергея Григорьевича Дробязко, в книге «Путь солдата». «Колонну пленных гнали по пыльным пашковским улицам. Изза невысоких заборов выглядывали испуганные женские лица. Лишь немногие осмеливались выйти из калиток.

Краснодарские ребята, захваченные у переправы и в городе, затерялись среди красноармейцев, ничем не выделяясь от них. И все же зоркие женские глаза сквозь завесу пыли находили юнцов в толпе понуро бредущих мужчин, и тогда рвали души горестные вскрики: «Господи, а вон какие молоденькие! Ведь совсем мальчишки! Ихто куда гонят, изверги!».

Некоторые женщины бросали хлеб в колонну изза заборов. Немецкие прихвостни нещадно били палками по головам и спинам тех, кто замедлял шаг, пытаясь поймать чтолибо из брошенного. Почти все, что бросали женщины, падало в пыль под ноги шагавших.

Перед вечером колонну остановили на окраине Пашковской в какомто тупике, образующем небольшую полузамкнутую площадь. Пленных плотно, один к другому, уложили прямо на пыльной дороге. Подниматься, разговаривать и курить запретили. Вдоль заборов стояли и ходили немецкие конвоиры со своими добровольными помощниками. Людей томили жажда и голод, но рассчитывать на получение пищи не приходилось. Пленные перешептывались между собой, и некоторые даже ухитрились курить в рукав.

Выслуживаясь перед немцами, беспрестанно орали их прихвостни. Они доставали палками нарушителей запрета, шагая прямо по головам и телам лежащих.

Несмотря на усталость, я никак не мог уснуть. Одолевала теснота. Некуда было отодвинуться от рядом лежащих. Жарко было в суконном матросском бушлате, который я не снимал, боясь потерять. Хотелось есть. Чесалось грязное тело. Впервые за три недели вспомнился небольшой двор на улице Кирова. Как там сейчас мама?»229.

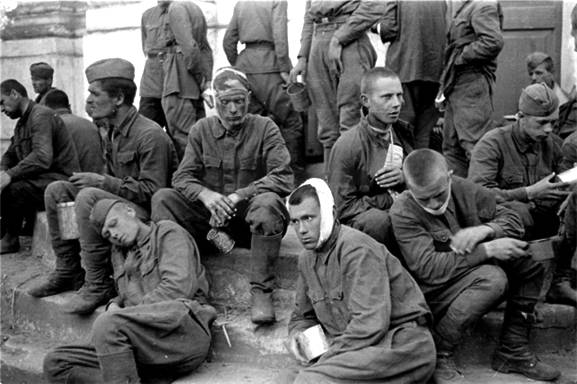

Так голодающие советские военнопленные пытались менять свои личные вещи на продукты питания. Голодом фашисты и их приспешники пытались сломить дух узников и заставить их перейти на сторону врага (не позиционированный снимок)

А утром опять: пыль, грязь, жажда, скорбные толпы женщин и детей, стоявшие вдоль дорог, по которым оккупанты ежедневно гнали на тяжелые работы заросших, оборванных советских военнопленных. Отчаянные выкрики матерей и жен имен пропавших без вести родных и близких, истошный лай собак, окрики конвоя, отборная брань полицаев, свист плетей, шарканье тысяч ног обессиленных узников, глухие хлопки выстрелов конвоя, добивавшего обессиленных узников – подчеркивали безысходность положения пленных и жителей города, невольно оказавшихся в оккупации. Впереди был концентрационный лагерь на «ссыпках». Большое горе пришло в наш недавно еще цветущий город, тоска по утраченному и привычному укладу жизни.

Так выглядели советские военнопленные в концлагере № 162 на «ссыпках» в середине августа 1942 года (не позиционированный снимок)

Виктор Михайлович Коваленко, житель этих мест, лично наблюдал, в каких условиях содержались советские военнопленные. «Со стороны улицы Коммунаров немцы огородили территорию вторым рядом колючей проволоки, между которыми патрулировал немецкий часовой. Знойным августовским днем под усиленным конвоем немцы вывели часть советских военнопленных на ближайшие улицы города и заставили их разбирать дощатые заборы жилых домов. На улице Коммунаров я стал свидетелем эпизода, навечно врезавшегося в память. Под дулами немецких автоматчиков пленные начали разбирать деревянный забор (ныне это дома № 189, 189/1, 189/2). Хозяйка дома – инвалид, еле передвигая больные ноги, с кулаками, слезами и криком пошла врукопашную на пленных.

Смутившись, виновато глядя ей в глаза, пленные пытались объяснить, что эти доски им нужны для изготовления нар в амбарах. Женщина была в истерике. Пленные приостановили работу. Но немец конвоир дал короткую очередь из автомата в землю у ног одного из них. Цепочка пыльных фонтанчиков устрашающе выплеснулась и улеглась у нас на глазах… Пленные приступили к работе, а один из них зажал рот обезумевшей женщине и держал её, пока она, задыхаясь от гнева и ярости, не потеряла сознание. Пленный красноармеец осторожно положил её конвульсирующее тело на землю и пошел помогать остальным. Подобная заготовка «стройматериалов» проходила и на других улицах: Путевой, Промышленной, Крестьянской, Новокузнечной, Солнечной…