По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

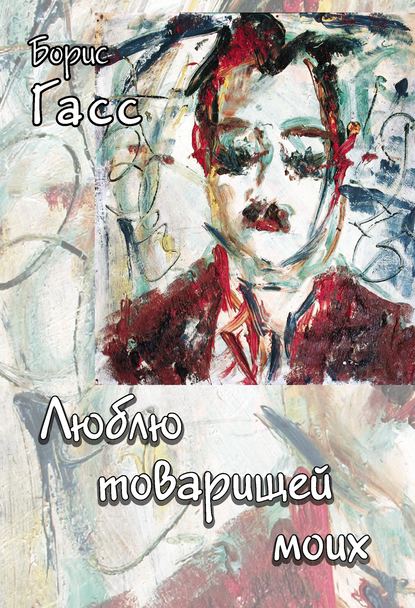

Люблю товарищей моих

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Мы до одури петляли улицами Лвлабара, бродили по набережной Куры, восхищаясь грозной высотой Метехи, выхватившей из неба косяк звезд, карабкались по булыжным кручам и спускались в нестрашные пропасти старого города, полные сна и покоя. Мы заходили в пекарню, где старик – хабази, похожий на дервиша, не утруждая себя ни прощанием с близкими, ни с изъявлением последней воли, нырял в адову печь – тонэ, расшлепывал по ее раскаленным стенам комки теста. И в этом непрестанном ночном кружении я окончательно утратил то маленькое знание города, которое успел приобрести за минувшие дни.

Кура первая откликнулась на зарю, приняв на свое чистое, бледное тело брызги раздавленного граната, затем порозовели белые голуби в небе над Метехи. Но лица томившихся возле запертой хашной любителей освежающего блюда еще были во власти ночи: будто обдутые пеплом по тусклой желтизне, изглоданные страстным нетерпением и ожиданием чуда. Лишь полный веселый милиционер, гонявший с места на место очередь, был розов и прекрасен, как голубь.

Что за люди сгрудились перед хашной? Да самые разные. И труженики, и бездельники; и те, кому садиться за баранку тяжелого грузовика на долгую шоферскую смену, становиться к станкам, работать иглой, шилом, малярной кистью, мастерком, киркой и лопатой, и те, кому праздно носить бесцельную тяжесть рук в длинном, не для них родившемся дне…

К пяти часам, когда зеленые верхушки платанов окунулись в первую, робкую голубизну неба и занавески на окнах хашной уж не могли скрыть творившейся в таинственных недрах жизни, вдохновенное нетерпение толпы пересилило потуги милиционеров. Алчущие ввязли в стеньг, в окна, в двери хашной, как застигнутая зарей гоголевская нежить.

– Думаешь, раз ты самый толстый, так ты и самый умный'? – уцепившись за ручку двери, кричал милиционеру маленький человек в комбинезоне, с огромными глазами раненого оленя.

– Если будешь так выражаться, я про тебя в газету напишу! – грозил милиционер, исчерпавший все иные способы воздействия.

И началась то нежная, то яростная, то моляще-скорбная, то неистово-гневная игра с дверью. Ее тихонечко раскачивали, так что серебристо позванивало стекло; ее трясли, будто хотели напрочь вытрясти неумолимую дверную душу. Перед ней прыгали, чтобы заглянуть в мутный стеклянный зрак. Перед ней склонялись, будто желая поцеловать в железные губы замочной скважины. И жена за моей спиной очень тихо прочла:

...Не мог я отворить дверей,

Восставших между мной и ей.

И я поцеловал те двери.

Имеющие уши слышат! Ми убедились в этом, еще не успев погрузить ложки в то белесое, пахучее, полное как бы разваренных в мякоть костей, что представлялось мне студнем в его первом загустье и что было хаши. Перед нами возникла откупоренная бутылка кахетинского, которое мы не заказывали, а по залу катилось озвонченное мягким «л» имя:

– Галактион!.. Галактион!..

Что было делать? И, взяв в руку стакан с вином, жена стала читать:

Венчалась Мери в ночь дождей,

И в ночь дождей я проклял Мери.

Не мог я отворить дверей,

Восставших между мной и ей.

И я поцеловал те двери…

И люди замерли над остывающим хаши, которого жаждали пуще манны небесной, над хаши, только что щедро заправленным чесноком, над пригубленными стаканами, и замер с подносом в руке глава, слуга и кудесник этого полуподвального царства, и оборвали свой бег Тамара и Нисана, царицы, прикинувшиеся официантками, и стоял в дверях блюститель порядка, уже не голубь, но и не милиционер, скорее, убаюканный музами Марс на празднике небожителей.

…Все плакал я, как старый Лир.

Как бедный Лир, как Лир прекрасный.

Последние строки расколдовали это совсем не спящее, но такое же зачарованное на полуслове, полужесте, на незавершенном движении царство…

А затем кто-то, рыдая, читая «Мерани», и мы поочередно читали по-русски и по-грузински снова Таяактиона Табидзе, и Симона Чиковани, и Ираклия Абашидзе, и наконец-то – мужское, сильное, жалкое и грозное, как заклинание:

Когда мы рядом в необъятной

Вселенной – рай, ни дать, ни взять.

Люблю, люблю, как благодать.

Осенний взгляд твой беззакатный.

Невероятно, невероятно, невероятно,

Не описать!..

Я так и не распробовал тогда вкуса хаши, но зато меня до дна пронял терпкий и сладкий вкус грузинского поэтического слова. Удивленно, благоговейно мне думалось: как прекрасно и страшно быть поэтом Грузии!»

Перечитывая этот рассказ, я поймал себя на неточности. Предваряя его, следовало написать не «сравнить прозу с жизнью», а «как в прозе опоэтизируется жизнь». Но исправлять не захотелось. Решил, лучше расскажу о том, как иногда в поэзии приземляется жизненный случай.

Наш друг, поэт Александр Межиров, взахлеб рассказывал мне о холодном сапожнике на Верп иском спуске. У Саши отлетела подметка, и пока сапожник прибивал новую, Межиров читал ему стихи о Грузии. Закончив работу и получив деньги, сапожник вдруг снова приладил ботинок и вбил еще один гвоздь – «Это за поэзию!»

Межиров почему-то переместил этот факт в область скрытых доходов, и вот что у него получилось:

Сапожник мой, госмастерских противник,

Прижимист. Экономит матерьял.

Мы с ним договорились за полтинник,

Но он, как видно, мне не доверял:

– ОБХС ползет из всех лазеек,

И фининспектор слишком частый гость. —

Когда я вынул пятьдесят копеек,

Он вбил в мою подметку лишний гвоздь.

И, сохранив полтинник этот в тайне,

Закрыл свою хибарку на засов.

* * *

Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с Константином Лордкипанидзе – писателем, наделенным ярким, брызжущим талантом, врожденным редактором, придирчивым и смелым, но не безоглядно. Заботясь о позиции и репутации журнала «Литературная Грузия», который был создан по его же инициативе в 1956 году, К. Л. упорно подбирал сотрудников, восприимчивых к его требованиям. Недаром он любил говорить: «Гений в редакции должен быть один, им буду я».

Детство, видно, выпало ему несладкое («меня как палку прислонили к очереди за хлебом»), в зрелые годы он влюбил в себя прекрасную Мери Нижарадзе, которая, вопреки пословице, дала ему больше, чем может дать самая красивая женщина, – посвятила успехам мужа всю себя. И К. Л. принял эту жертву. А в стихотворении о Мери признался, что видит ее распятой на кресте. Ну а себя… «Но ведь рядом с Христом распяли и бандита».

Мы часто гостили у Мери Спиридоновны, ощущали доброту ее сердца, злоупотребляли ее отзывчивостью. Однажды я повез к ней на дачу в Мцхета Булата Окуджаву. Мы сидели на веранде, Булат пел свои песни под гитару, рассказывал о том, как его мама выращивает на балкончике московской квартиры грузинскую зелень. И тогда Мери запела грустную колыбельную. Булат слушал зачарованный. А когда она закончила, Булат отложил гитару и сказал: «Где поет Мери Спиридоновна, моим песням делать нечего».

Вскоре Окуджава прислал нам из Москвы стихотворение с посвящением Мери Лордкипанидзе.

Вернемся к вечеру. Лети, машина старая!

Водитель, научи ее летать.

Вернемся к вечеру. И у подъезда стану я

Бока ее подбитые латать.

И голосами хриплыми фазаньими

Аукнется под старой Мцхетой бег,

И повернутся домики фасадами…

А на Арбате ныне первый снег.

Поет грузинка. И кочует пение,

Как вечный странник, из жилья в жилье…

О, есть ли что на свете колыбельнее,

Чем эта колыбельная ее?

И дети спят. Мужчины горько плачут.

Кто это там идет за нами вслед?

Чем только, чем за эти слезы платят?

А на Арбате ныне первый снег.

Еще вернемся мы к своим печалям,

К своим воспоминаньям, берегам,

Как пароходы грузные причалим.

Лети, машина! Крылья – по бокам!

Осенний рыжий бог спешит по рощицам,

Веснушчатый веселый человек.

Другие электронные книги автора Борис Гасс

Моя Тора

4.67

4.67