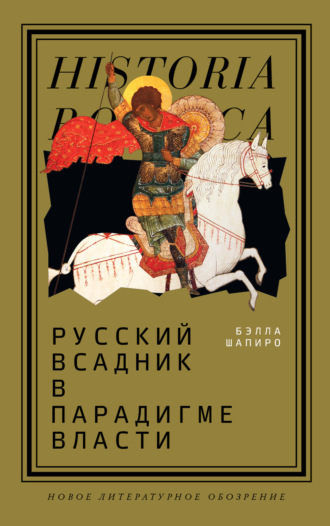

Русский всадник в парадигме власти

Очевидно, что золотое или позолоченное снаряжение имело в вещном мире московского всадника особый статус: оно выступало определенным визуальным кодом, указывающим на имущественное положение и статус личности. Такое снаряжение было драгоценным не только в прямом, но и в переносном смысле, поскольку оно одновременно служило олицетворением богатства, воинской доблести и свидетельством близости к царской власти.

1.2.3. ЕЗДОВОЙ КОСТЮМ В СИСТЕМЕ КОННОЙ КУЛЬТУРЫ. ТЕРЛИК И ТЕГИЛЯЙ. ОДЕЖДА ВОИНСКАЯ И ПРИДВОРНАЯ

Одежда – один из самых ярких элементов в системе вещных атрибутов царской власти, сложившейся в русской средневековой культуре313. «В отношении выбора нарядов цари не были равнодушны к той мысли, чтобы показаться народу в царственном достоинстве, богато и красиво, а красота, по тогдашним понятиям, заключалась в цветности платья, в блеске серебра и золота, жемчуга, дорогих камней, – отмечал И. Е. Забелин, – поэтому при выходах и выездах за город, т. е. за Земляной вал или дальше, государь всегда одевался в так называемое ездовое платье, самое богатое после наряда Большой Казны или собственно царского наряда»314. Именно одежды для царских выездов (ездовые одежды) являли собой наиболее презентабельные формы мужского костюма315.

Понимание важности и признание особого статуса всадника произошло в середине XVI в.316, когда пеший царский выход уступил место конному выезду. В XVII в. преимущество царского верхового выезда перед пешим шествием закрепилось. Торжественные конные процессии стали одними из самых грандиозных зрелищ этого времени. «Мы ждали увидеть что-нибудь необыкновенное, и не обманулись», – сообщал А. Лизек, очевидец царского Троицкого поезда 1675 г.317

Итак, наиболее эффектный и выразительный образ сильного мира сего представлялся конным, а подходящий костюм помогал завершить этот образ. Перечень мужских ездовых одежд XVI–XVII вв. довольно обширный. Они различались по множеству признаков: назначению, покрою, типу материи, количеству декора. Современники разделяли одежду на исподнюю, среднюю и верхнюю, летнюю и зимнюю, теплую и холодную, светлую и черную и т. д.

Царские ездовые одежды состояли из нарядов, т. е. комплектов, или костюмных комплексов. Одежды, входившие в «наряд», составляли полный костюм; судя по имеющимся описям, русские цари располагали сотнями комплектов одежды. Кроме того, царский гардероб содержал «занаряды», под которыми, вероятно, понимались отдельные некомплектные вещи.

Далее одежды разделялись сообразно сезону и колориту; так, в Описях царской казны указываются «государевы летние ездовые занаряды» и «государевы зимние ездовые занаряды», а среди них выделяются «занаряды светлые» и «занаряды черные». Последние также носили название «смирные» и «панахидные», поскольку предназначались, соответственно, для ношения во время длительного траура и панихид (поминок). Многообразие «черных» ездовых одежд соответствовало многообразию одежд «светлых»318.

Основу царского ездового костюмного комплекса на начало XVI столетия составляли терлик и тегиляй; оба представляли вариации кафтана319.

Терлик известен с XV в., когда он встречается в документах дважды. Первое упоминание мы встречаем в Никоновской летописи под 1412 г., когда князь В. М. Кашинский «преже всех погна на кони в одном терлике»320. В это время терлик представляет собой узкий длинный кафтан, еще не имеющий самостоятельного значения, на что и указывает летописное свидетельство. Второй раз он появляется в духовной грамоте князя верейского и белозерского Михаила Андреевича, составленной около 1486 г. Согласно грамоте, зятю князя, О. А. Дорогобужскому, отошло весьма ценное имущество: икона и цепь из золота, аксамитная и соболья шубы и прочее; в числе богатого наследства был и терлик «камка голуба с пугвицами»321.

Как и другие верховые одежды этого времени, терлик попал в Московию с Востока, где этим словом обозначали халат, верхнюю одежду, или одежду с короткими рукавами, открытую спереди322. Терлик XVI в., как и ранее, узкий и длинный, доходящий до стопы. В последний раз одежды такого типа мы видим на рындах, сопровождающих участников обручения Дмитрия Самозванца с Мариной Мнишек в 1606 г.323

Позднее, в первый же год правления царя Михаила Федоровича, когда на должность государевой стражи заступили юные боярские дети, терлик стал намного короче. В августе 1613 г. были закуплены материалы для изготовления одежд по новой моде: «Шапки песцовые белые, камка белая на кафтаны, серебро волоченое на нашивки к кафтанам и на завязки и кисти к завязкам к ферезям, белая мешина на сапоги, горностайная опушка на терлики, кошачьи исподы под песцовые шапки, 4 меха заячьи под кафтаны, камка белая немецкая на терлики, шелк белый на завязки к рындиным ферезям»324. В итоге «платье рындово» представляло собой следующий комплекс (из расчета на четверых325, по Описи царской казны 1640 г.):

1) терлики: «4 терлика камчаты белыя, камка индейская… исподы черева песцовы белыя, опушка кругом и ожерелья горностайные, на терлике по пяти гнезд, нашивки с кистми серебро с белым шолком»; «4 терлика отлас гвоздичной, подкладки киндячные, опушка поверх отласу около ожерелья собольи, нашивка по пяти гнезд шолк вишнев, а на иных гвоздичен»; «4 терлика на зайцах комчатые белые», последние упомянуты дважды;

2) кушаки: «4 кушака кизылбашских полосы золоты с шелки розных цветов, 4 кушака кизылбашских полушолковых полосатых, 4 кушака тафтяных вишневых, четыре кушака тафтяных гвоздичных»;

3) шапки: «4 шапки рысьих, 4 шапки песцовых белых»;

4) сапоги: «трои сапоги сафьянные чорные», «четверы сапоги лазоревые сафьянные» и «десетеры сапоги сафьянные белые», последние упомянуты дважды;

5) шубы: «4 шубы горностаиныя под камкою под белою под куфтерем, опушены горностаими ж. У шубы по осии завязок с кистми серебро з белым шолком»; «4 шубы на горностаех»; «4 шубы пупики сабольи под черным отласом, около по краем и на рукавах опушка соболья ж, у шубы по осми завязок шолк черн с кистьми»; «4 верха отласных гвоздичной цвет а шиты были по государеву указу на рындовы шубы»326.

Терлик XVII в., кроме несколько большего объема и новой длины, приобрел и иной покрой: он стал отрезным в талии, со сборами на юбке и с рукавами особого узнаваемого силуэта – баллонообразными у оката с сужением к кисти. «Платье рындово» на основе терлика обзавелось еще и особым нагрудником-клапаном. Такое платье дополнялось опушкой из белого горностая по полам и по подолу. «Холодные» летние рындовы терлики, атласные на киндячной подкладке, тоже окаймлялись горностаем327.

В качестве царского наряда в это время терлик выходит из моды, переместившись в область придворной униформы. Терлики и одежды на основе терлика носили не только царские телохранители, но и другие государевы слуги – сокольничьи, ухабничьи, возничьи, а также царская «конная гвардия» – жильцы. Все те, чьим служилым платьем были терлики и одежды на основе терлика – белые, гвоздичные, вишневые, малиновые, – объединялись в понятие «терлишники»328; это были люди знатных родов. Так, чашник и князь А. В. Лобанов-Ростовский, один из тех, кто подписал грамоту об избрании Романовых в 1613 г., получил щедрые царские подарки, в том числе «бархатный терлик на соболях, с нашивкой из пряденого золота»329.

До наших дней сохранились пять кафтанов типа терлика, одинаковых по покрою, ткани и отделке. В описи Оружейной палаты они названы сокольничьими330. Известны (только по письменным источникам) и другие серии одинаковых терликов. Пятнадцать терликов «с ожерельи сабольими, полы и зады подложены по пояс, рукова и окола все опушены сабольми ж… деланы к государьской радости»331 фигурируют в Описи царской казны 1640 г. Они, вероятно, принадлежали царским возничьим или ухабничьим, так как перечисляются в одном ряду с конским убранством. Эта нарядная одежда может рассматриваться как первая униформа дворцового персонала332: несомненно, пышно одетая свита способствовала торжественности выезда, а вышитая золотом на одежде государственная символика обозначала принадлежность ее носителей к царской власти.

Известно, что эффект, произведенный царским сопровождением, напрямую связывали с численностью этого сопровождения, вследствие чего «теснота людская»333 вокруг царской персоны со временем только увеличивалась в размерах. В 1549 г., при походе на Казань, личную свиту царя составляли 49 человек334; в 1563 г. «за государем ездити» и «быти всегды… при государе безотступно»335 было назначено 53 человека, а в том же году при походе на Полоцк – 92 человека336. Однако есть неофициальные свидетельства о сопровождении Ивана IV в 1564 г. свитой в 800 человек. Из них в униформу – горлатные шапки из белого бархата с жемчугом и серебром, опушенные большим рысьим мехом, одежды из серебристой ткани, с большими серебряными пуговицами, подбитые горностаями, и белые сапоги с подковами – были одеты четверо ближайших к царю телохранителей337. Создание в последующие годы «конной гвардии» опричников позволило увеличить эту цифру сначала до тысячи, а потом и до 6 тысяч человек, что ясно выражало стремление придать максимально возможный блеск и значение не только монарху, но и пространству вокруг него.

Английский посланник приор Джерио рассказал о выезде Ивана IV, свидетелем которого ему довелось побывать. Процессия состояла из трех тысяч стрельцов («trè mila Archibugieri»), за которыми ехал шут верхом на быке и следом еще один в золотых одеждах («poi seguitava il Suo buffone a cavallo à un bove, et un altro vestito di oro»), после которых следовал сам государь; выезд завершался группой из чуть менее чем четырех тысяч верховых опричников («circa guattro mila cavalla»)338.

О ездовой одежде шутов этого царского поезда, как и других выездов XVI в., ничего не известно. Имеются свидетельства более поздние. Согласно Расходным кроильным книгам платью и церковным облачениям за 1621–1622 гг., «карле Ваське Григорьеву скроен кафтан ездной в сукне в аглинском в зеленом (по Расходной книге товарам № 207 – в червчатом сукне)… Да нашивка… шолк зелен с полузолотьем… да на подпушку… киндяку зеленого»339. Одежды для этой категории «государевых слуг» изготавливались из простой материи и декорировались по тому же принципу «полузолотьем», то есть мишурой, «муширной» отделкой из золоченой меди340.

Что касается бытования в этой среде специальных верховых одежд, то, судя по имеющимся материалам341, «ездной» или «проезжий»342 кафтан для карлика был изготовлен только единожды. Кроме того, в Расходных книгах упоминаются «немецкие кафтаны на карл»343; учитывая, что ездовые вещи изредка назывались немецкими344, можно причислить и их к этой категории.

Поскольку известного образца ездового кафтана такого типа, судя по всему, не было выработано, можно предположить, что «кафтан ездной» Григорьева представлял собой терлик, конструктивно приближенный к полноразмерным одеждам, что позволяло визуально обозначить право шута на присутствие в царской кавалькаде. Эта версия косвенно подтверждается документальными свидетельствами об изготовлении царским карлам единообразных одежд345. Кроме того, известно, что в 1680 г. придворные шуты участвовали в Троицком походе наравне с прочими всадниками. Они ехали в бархатных кафтанах, среди четырех сотен конных стрельцов в алых кафтанах с золотыми и серебряными нашивками, и двадцати человек Конюшенного приказа; последние следовали около государя в объяринных золотных и серебряных и объяринных гладких терликах346.

Интересно, что свита, одетая в терлики, согласно придворной моде, сопровождала и лиц, не имеющих царского сана. «Два терлика людцких, сукно коришневое, на собольих лапах, переды опушены огонками, по вороту по шти гнезд нашивки золотной длинной, пугвицы обшивныя, а в рукавах испод белей черевей, поношены» и «два ж терлика, ветхи, сукно красное, на лисьих лапах, по вороту на одном 14 гнезд, нашивки золото с серебром, длинной, пугвицы обшиты; а на другом терлике 12 гнезд, по передам опушен огонками, на прорезах у обоих нашивки такие ж по гнезду» отмечены в описи имущества князей Голицыных347. В «пожитках» конюшего и ближнего боярина Б. Ф. Годунова, согласно описи 1588 г., отмечены три «людских» терлика: один из бархата и два из сукна348.

Возвращаясь к конструктивным особенностям терлика, выделим среди одежд XVI в. «терлик безрукав»349, сходный назначением с европейским камзолом. У такого терлика, так же как и у камзола, могли подшиваться временные рукава, в том числе и из другой материи350. Один такой «терлик без рукав с спорка Царевичевской Иванова, камка кизылбашская на голуби розные шолки мужики и птицы» принадлежал Ивану IV351.

В это же время встречаются упоминания о терликах, простеганных полностью или частично. Так, «терлик отласен багров плечи стеганы» и «терлик камка зелена стеган» упоминаются в духовной Г. Д. Русинова (1521–1522). «Терлик хандрячен стеган» упоминается в числе воинского снаряжения в духовной З. Ф. Катунина (1519)352, а «терлик хандрячен стеган в частую стеж» стал частью богатого вклада И. М. Вороного в Троице-Сергиев монастырь (1541). «Терлик камка голуба, стеган» числится в составе вклада в этот же монастырь, сделанного князем Дмитрием Пронским (1517); и здесь терлик соседствует с другими ценными вещами, например с дымчатой атласной шубой на соболях353. Ногайские мурзы включили «терлик стеган»354 в список запросных поминков, которые им следовало получить от московского государя (1534); здесь стеганый терлик однозначно рассматривается как статусная одежда и противопоставляется прежним «мельким» подаркам.

Область бытования терлика была широка, о чем свидетельствует значительный разброс тканей, из которых он выполнялся. В царском гардеробе, согласно описи 1640 г., был замечен «терлик олтабасной»355. В то же время были известны более чем демократичные «терлик крашенин» и «терлик безинен» (бязинен)356. Последние, судя по упомянутым выше духовным Русинова и Катунина, были частью воинского снаряжения. Особенно выразителен текст последней: «Дал есми сыну своему Степану… терлик хандрячен стеган да пансырь… Да сыну своему Петру… терлик тафта голуба, да шолом и наручи с ымянем…»357 Знали военные терлики и при дворе: в Описи царской казны от 1640 г. числились «терлики походные»358.

Терлик также использовался в качестве свадебной одежды жениха и его окружения; они выполнялись из цветных и золотных материй359. В ярких терликах, подбитых соболями, шествовали перед невестой стольники в роли свечников, коровайников и фонарников на свадьбах царей Михаила Федоровича в 1626 г. и Алексея Михайловича в 1648 г., когда «и за столы сажалися в терликах»360. Терлик был своеобразной униформой для посольских приемов, когда «бояре… сидели в саженых шубах… стояли княжата и дети боярские в терликах в саженых, а иные в кожусех и в шубах»361.

В последний раз в Московии терлики встречаются в марте 1692 г.: так были одеты 60 жильцов, несших караул на Красном крыльце и в Грановитых сенях при приеме персидского посла362.

Другая мужская ездовая одежда, тегиляй, отличался от прочих форм мужской одежды множеством пуговиц363: известны варианты, рассчитанные на 46, 48, 56 и 68 штук364. Наиболее роскошные из известных нам тегиляев принадлежали Ивану IV: «тегиляй бархат венедицкой шелк червчат да зелен с золотом и с петлями, на нем 46 пуговиц золоты сенчаты резаны на проем с жемчуги», «тегиляй бархат венедитцкой лазорев листки золоты, на нем 48 пуговиц золоты чешуйчаты с чернью», «тегиляй бархат венедитцкой ценинен с золотом и с петлями, на нем 56 пуговиц золоты продолговаты сенчаты с жемчуги» и «тегиляй бархат венедитцкой на бели чубар с розными шолки, а на нем 68 пугвиц золоты, травки резаны с чернью»365.

«Венедицкий», т. е. венецианский бархат, из которого были сделаны царские тегиляи, считался самой респектабельной материей из всех известных; благодаря своему исключительному качеству и высоким художественным достоинствам, он был хорошо известен монархам и нобилям Европы, России и Востока. Отличительной особенностью венецианских (и в целом итальянских) золотных бархатов нужно назвать исключительное качество тончайших нитей золота и продуманные композиционные построения авторства художников Пизанелло, Беллини, Боттичелли и др.366 Орнаментом выступали геральдические изображения – орлы, грифоны, короны, выполненные необыкновенно крупно367.

Колористическое решение тканей было скупым: узор выполнялся в одну-две краски, но обильно подчеркивался металлическими нитями. Декоративность тканей не связывалась с полихромностью по причине специфического качества местных красителей и дороговизны, а иногда и недоступности, красителей привозных. Недостаток красок возмещался сложной и богатой фактурой ткани и неизвестной другим школам ткачества «добротой» работы. Эти особенности итальянского текстиля – благородство цвета, торжественность крупного рисунка – как нельзя лучше отвечали требованиям московского придворного церемониала.

Первое упоминание о тегиляе относится к 1489 г.368 Известно, что эта одежда имела монгольское происхождение; она попала в Московию от тюркских огузов через посредничество крымчаков и ногайцев369. Пик моды на тегиляи, судя по количеству упоминаний в письменных источниках, пришелся на 1550–1570‐е гг., после чего их популярность затухает; в последний раз тегиляи упоминаются в 1598 г.370 как парадная одежда.

В таком качестве тегиляи характеризуют прежде всего статусное потребление. Так, в ездовом гардеробе Ивана IV, который, по словам современников, «одевался богато, выше всякой меры»371 и по «Описи домашнему имуществу…», где сведены данные за 1582–1584 гг., имелось не менее четырех тегиляев из роскошного венецианского бархата. У царевича Ивана Ивановича было не менее девяти тегиляев372, в том числе и с горностаевой отделкой373. «Тегиляишко камчато желто да тегиляишко камчато сине» фигурируют в качестве вклада царя Федора Ивановича в Симонов монастырь в ноябре 1586 г.374

Камчатые ткани (камка) для пошива тегиляев были известны самой разнообразной выработки и различного происхождения. При московском дворе встречалась иранская «камка на золоте тяжелая»375; известны были индийские «камочки золотные с посконью, на атласный образчик, а золочено по траве или по бересту»376. Итальянская камчатая материя – крупноузорная, ярко выраженного ренессансного или барочного стиля. Из камки изготавливали парадные одежды для царей и царедворцев, где красота крупного рисунка хорошо сочеталась с отсутствием мелких деталей кроя. Лучшей называли камку куфтерь: «добрая куфтерь не линяет большой узор; а коя толста, та и добра»377.

Тегиляи также встречаются в царском ближайшем окружении. Два бархатных тегиляя, «червчат кармазин» и «червчат, около ево круживо медяно, а в кружеве шолк червчат да зелен» упоминаются в составе людской одежды в описи имущества Бориса Годунова от 1588 г.378 Бытовали они и вне придворной среды: наравне с терликами они входят в список имущества некоего Василия Уского (Есипова), жившего на Волоке в начале XVI в. Известно, что семья Уских в это время владела «достаточным богатством, чтобы ссуживать волоцких князей и их бояр»379.

Тегиляи и «тегиляи толстые» числились и в служебном наряде «коломнич князей и детей боярских» в 1577 г.380 Очевидно, что здесь они представляли собой вид «платья, употреблявшегося такими ратниками, которые, по бедности, не были в состоянии явиться на службу в доспехе»381.

Как воинская одежда тегиляи носились весьма разнообразно: как самостоятельная защита и как поддоспешник; тегиляи из дорогих тканей надевались поверх доспеха (пансыря)382. Эта вариативность считалась существенной характеристикой тегиляя. В качестве мягкого доспеха или заменителя полноценного доспеха он подкладывался металлом, кольчужным полотном, пенькой, очесами или деревенским сукном, после чего простегивался383.

Бытовало три типа тегиляев: толстые, стандартные и тонкие384; кроме толщины внутреннего слоя, они различались качеством материи и богатством отделки. Зимние тегиляи подбивались и/или окаймлялись мехом; меха подбирались соответствующие уровню одежды, но легкие, «пупки» и «черева», не затрудняющие весом движений всадника и воина. Это правило выполнялось при подборе материалов и для других верховых одежд.

Более детальная история тегиляя пока остается terra incognita, изучение которой осложняется отсутствием археологического материала и не слишком обширным иллюстративным материалом. Это:

1) картина неизвестного автора круга Лукаса Кранаха Старшего, изображающая битву под Оршей в сентябре 1514 г. (создана 1524–1530)385;

2) рисунки, сделанные со слов С. Герберштейна А. Хиршфогелем (1544–1547) и опубликованные в «Записках о Московии» (1549) и в базельском издании (1556)386;

3) всадники А. де Брюна (1577) (рис. 1, 3)387;

4) «eqves moscoviticus» Й. Аммана (1577) (рис. 2)388;

5) «moscovita soldato а cavallo» Ч. Вечеллио (1590)389.

Авторы рисунков трех последних источников были хорошо знакомы с «Записками», поскольку обнаруживают ряд общих моментов. Судя по этим немногим материалам, можно сделать вывод, что под тегиляем в XVI столетии понимали кафтан, длинные, ниже колен, полы которого были снабжены разрезами; кафтан имел короткие рукава и высокий плотный воротник, защищавший шею и частично голову всадника.

В XVII в. тегиляй не встречается.

1.2.4. ЦАРСКИЕ ЕЗДОВЫЕ ОДЕЖДЫ. ЧУГА И ФЕРЕЗЕЯ

Схожий с тегиляем покрой – удлиненные полы с боковыми разрезами, высокий воротник и короткие рукава – имела и чуга, еще одна разновидность одежды, предназначенной для верховой езды и ратной битвы. Однако, в отличие от тегиляя, у нее не было плотной простежки и в целом она была схожа с ездовым кафтаном, узким, с перехватом в талии390.

Застегивалась чуга на особые пуговицы – кляпыши, «кляпыши турские»391 и «кляпыши обделаны золотом волоченым»392. Пуговичные петли, завязки и кисти к ним делались в цвет нашивок393; на самых дорогих одеждах они унизывались жемчугом, как, например, на чугах Бориса Годунова394, который «мало воевал, но имел прекрасное вооружение»395.

Чуга чаще прочих ездовых одежд выделялась дорогими тканями и богатыми уборами. Ее пышное декоративное убранство отличает сложность техники и бесконечное разнообразие применяемых материалов. Одежды, украшенные жемчугом, золотом, канителью, бляшками, блестками и самоцветами, надевались по самым торжественным случаям, а в остальное время хранились в царских сокровищницах. Они были одной из самых ярких составляющих парадной жизни царской семьи и ее ближайшего круга.

В виде декора чуги выступали мужские съемные ожерелья различной дороговизны; у князя В. В. Голицына было ожерелье из 25 звеньев с алмазом на каждом, соединенных «малыми итальянскими зернами»396, а среди имущества новгородского воеводы М. И. Татищева значилось «ожерелье пристежное жемчюжное мужское, 5 шахматов снизано по отласу по червчату, у него 3 зерна»397.

Другим украшением ездовых одежд были металлические бляхи «аламы», крепившиеся на груди, плечах и спине. Так, царю Михаилу Федоровичу принадлежал «кафтан ездовой бархат червчат, с исподи космат; аламы в четырех местах, низаны жемчугом орлы: у орлов в грудех по изумруду, с канителью. Промеж аламов чепи низаны по бархату ж червчатому, с канителью»398. Аламы сочетались с круглыми или квадратными нашивками с жемчужным низаньем и шитьем канителью, которые также могли выступать самостоятельным декором399.

Именно жемчуг служил наиболее эффектным дополнением золота и традиционно выступал основным материалом для декорирования самых роскошных одежд; в русской культуре он традиционно ассоциировался с вещественным выражением высокого статуса. Декоративность жемчужных украшений, сама по себе немалая, еще более повышалась применением «живых репьев» – маленьких металлических зубчатых чашечек-«гнезд», в которые вставлялись жемчужные зерна или драгоценные камни. Репьи, закрепленные «на спнях», т. е. подвижно на миниатюрных золотых или серебряных стерженьках, от движения «качались, дрожали и тем производили еще больше блеску во всем уборе»400.

Среди драгоценных камней, которые использовались для отделки, встречались полудрагоценные, а также стекло и подделки под именем «простых камней» или «смазней» (наличие стекла – неблагородного, по современным меркам, материала – объясняется его высоким статусом в XVII столетии). Однако чаще всего задействовались рубины (под именем червчатых яхонтов), лалы (красные камни с окраской бледнее рубинов), изумруды («искры изумрудные») и сапфиры («яхонты лазоревые»)401.

Другим средством декорирования было золотное кружево, призванное усилить сияние одежд царей и царедворцев, и без того уже покрытых золотом, жемчугом и самоцветами. Стоит отметить, что кружево этого времени не столько плетеное (хотя оно встречается тоже), сколько тканое и кованое. В царских мастерских изготавливали необычайно эффектное кружево «низано жемчугом, орлы и звери по червчатому бархату» («звери» здесь – инроги, т. е. единороги); согласимся с коллегами, что это было «одно из искуснейших произведений мастериц Царицыной Мастерской палаты, замечательное по красоте композиции, по передаче форм и движений фигур животных. Моделировка деталей достигнута применением и тщательным подбором жемчуга разных размеров – от крупных горошин до крошечных зерен»402.