Воспоминания тела. Психофизиология и терапия психологической травмы

Симптомы, которые относят к ПТСР, включают в себя: (1) повторное переживание события в различных сенсорных формах (флешбэки), (2) избегание напоминаний о травме и (3) хроническое повышенное возбуждение вегетативной нервной системы (ВНС). DSM-IV признает, что такие симптомы являются нормальными, если они проявляются непосредственно после травматического события. ПТСР может впервые диагностироваться, когда указанные симптомы длятся более одного месяца и сочетаются с нарушением нормального функционирования человека в таких областях, как работа или социальные отношения.

В основе ПТСР лежит соматическое расстройство, при котором люди испытывают многие из тех же пугающих телесных симптомов, которые были характерны для чрезмерного возбуждения ВНС, испытанного ими во время травматического инцидента (как это было с Чарли): учащенное сердцебиение, холодный пот, учащенное дыхание, гипервозбудимость, сверхбдительность и гипертрофированная реакция испуга (нервозность). При хроническом течении эти симптомы могут привести к нарушениям сна, потере аппетита, сексуальной дисфункции и трудностям с концентрацией внимания, которые являются дополнительными признаками ПТСР. DSM-IV признает, что симптомы ПТСР могут вызываться как внешними, так и внутренними напоминаниями о травмирующем событии, и предупреждает, что одни соматические симптомы могут сами по себе вызвать реакцию ПТСР. ПТСР может породить весьма порочный круг.

Чем отличаются стресс, травматический стресс, ПТС и ПТСР

Ганс Селье определил стресс как «неспецифическую реакцию на любое требование извне» (Selye, 1984, с. 74). Обычно рассматриваемый как реакция на негативный опыт, стресс, тем не менее, может быть результатом переживания желаемого позитивного опыта, такого как брак, переезд, смена работы и отъезд из дома на учебу в колледж.

Крайняя форма стресса – это, разумеется, стресс, вызванный травматическим инцидентом, – травматический стресс. Посттравматический стресс (ПТС) – это травматический стресс, который сохраняется после травматического инцидента (Rothschild, 1995a). Термин «посттравматическое стрессовое расстройство» (ПТСР) может применяться только тогда, когда посттравматический стресс накапливается до такой степени, что вызывает симптомы, описанные в DSM-IV. Посттравматическое стрессовое расстройство подразумевает высокий уровень повседневных функциональных нарушений. Хотя подтвержденной статистики нет, можно догадаться, что существует также значительное число людей, переживших травму и имеющих ПТС, которые оказались между двух огней – они не оправились полностью от своих травм, но тем не менее не развили в себе дисфункциональные симптомы, характерные для ПТСР. Для таких людей психотерапия травмы также будет полезна. (Уровень беспокойства Чарли типичен для ПТС. Это привело к ограничению в одной области его жизни – избеганию собак, – но в остальной части своей жизни он функционировал нормально.)

Выживание и нервная система

Возбуждение, а следовательно, и травматическое гипервозбуждение находится в зоне ответственности лимбической системы, которая располагается в центральной части мозга между стволом и корой головного мозга. Данная часть мозга регулирует поведение, связанное с выживанием, и отвечает за выражение эмоций. В первую очередь ее функции связаны с задачами выживания: питанием, половым размножением и инстинктивными защитными рефлексами «бей или беги». Она также участвует в обработке воспоминаний.

Лимбическая система тесно связана с вегетативной нервной системой (ВНС). Она оценивает ситуацию и посылает сигнал ВНС – дать телу отдохнуть или привести его в боевую готовность. ВНС играет важную роль в управлении работой гладких мышц и других внутренних органов: сердца и системы кровообращения, почек, легких, кишечника, мочевого пузыря, кишечника, зрачков. Две ее ветви, симпатическая нервная система (СНС) и парасимпатическая нервная система (ПНС), обычно функционируют в равновесии друг с другом: когда одна активируется, другая подавляется. Возбуждение СНС происходит в первую очередь при состояниях напряжения и стресса, как положительного, так и отрицательного. Возбуждение ПНС приходится на состояния покоя и расслабления.

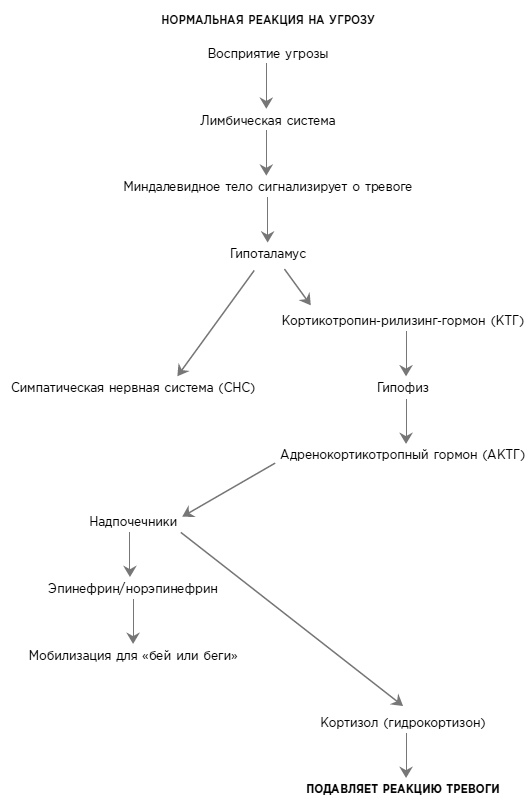

Лимбическая система реагирует на экстремальную травматическую угрозу, выделяя гормоны, которые приказывают организму подготовиться к защитным действиям (см. рис. 1.1, с. 31). После восприятия угрозы миндалевидное тело подает сигнал тревоги гипоталамусу (оба входят в структуру лимбической системы), который, в свою очередь, активирует две системы: (1) СНС и (2) высвобождение кортикотропин-рилизинг-гормона (КРГ). Эти две системы продолжают действовать, каждая самостоятельно, но подчиненные единой задаче. СНС активирует надпочечники для высвобождения адреналина и норадреналина, необходимые для мобилизации организма для борьбы или бегства. Дыхание и частота сердечных сокращений учащаются, что должно увеличить количество кислорода в крови, при этом кровь перенаправляется от кожи к мышцам для обеспечения быстроты движения. (В случае Чарли учащенное дыхание и приток крови к ногам позволили ему крутить педали быстрее и проехать дальше, чем обычно.) В это же время другая система, КРГ, активирует шишковидную железу для высвобождения адренокортикотропного гормона (АКТГ), который также активирует надпочечники, на этот раз для высвобождения гидрокортизона (кортизола). Как только травматический инцидент закончится и/или борьба или бегство будут успешно совершены и завершены, кортизол остановит экстренные реакции и выработку адреналина/норадреналина, помогая восстановить гомеостаз организма.

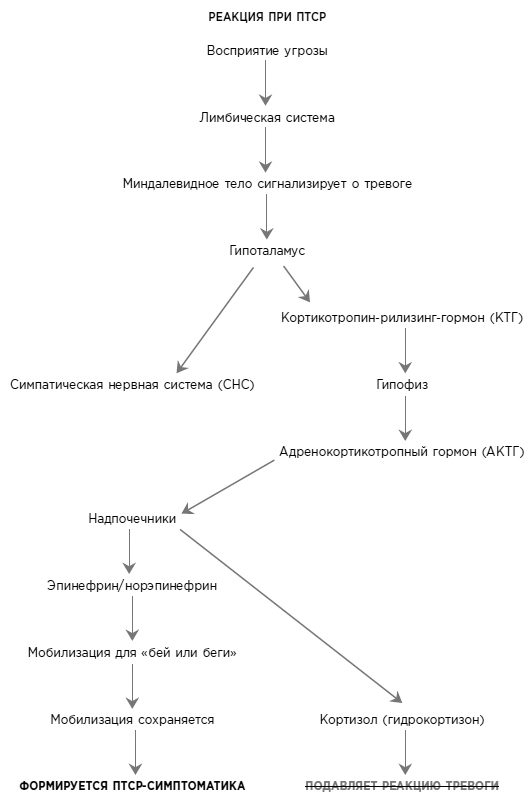

Эта система называется ГГН-осью (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось). Причина, по которой важно работать с травмой, заключается в том, что при ПТСР в ГГН-системе происходит сбой. Рэйчел Йегуда (Yehuda et al., 1990) впервые обнаружила, что у людей с ПТСР надпочечники не выделяют достаточного количества кортизола, чтобы остановить реакцию экстренного реагирования (см. рис. 1.2, с. 32). Несколько исследований показали, что у людей с ПТСР уровень кортизола ниже, чем у контрольной группы, даже если в контрольную группу входили люди с другими психологическими проблемами, такими как депрессия (Bauer, Priebe, & Graf, 1994; Yehuda et al., 1990, 1995; Yehuda, Teicher, Levengood, Trestman, & Siever, 1996). Один из выводов, который можно сделать из этих данных, заключается в том, что на химическом уровне хроническая реакция тревоги, типичная для ПТСР, обусловлена дефицитом выработки кортизола. Однако неизвестно, является ли это чисто биологическим процессом или на него влияет восприятие лимбической системы. В то время как низкий уровень кортизола при ПТСР убедительно доказан, причина этого все еще остается неясной.

Отдельный интерес в отношении ГГН-оси и значения кортизола представляет реакция оцепенения в случае травматической угрозы. Когда смерть кажется неизбежной, побег невозможен или травматическая угроза затягивается, лимбическая система может, помимо всего, одновременно активировать и ПНС, вызывая состояние оцепенения, называемое тонической неподвижностью – так, мышь притворяется мертвой, когда ее ловит кошка, или олень застывает в свете фар (Gallup & Maser, 1977). Логично предположить, что химическая картина, вызывающая оцепенение, должна быть связана с ГГН-осью, но это еще не изучено.

Реакции нервной системы – бей/беги/замри – являются автоматическими защитными стратегиями выживания. Они похожи на рефлексы в том смысле, что они мгновенны, но механизмы, лежащие в основе этих реакций, гораздо сложнее. Если лимбическая система посчитает, что для бегства достаточно сил, времени и пространства, тогда тело бросится бежать. Если лимбическая система решит, что бежать времени нет, но достаточно сил, чтобы обороняться, тогда тело вступит в бой. Если лимбическая система понимает, что нет ни времени, ни сил для борьбы или бегства и смерть кажется неминуемой, тогда тело впадет в оцепенение. В этом состоянии жертва попадает в измененную реальность. Время замедляется, нет ни страха, ни боли. В этом состоянии, если происходит причинение вреда или приходит смерть, боль ощущается не так сильно. Люди, выжившие после падения с большой высоты или после жестокой схватки с диким животным, сообщают именно о такой реакции. Кроме того, реакция оцепенения может увеличить шансы на выживание. Нападающий человек или зверь может потерять интерес к мертвой добыче, как кошка теряет интерес к безжизненной мыши.

(Чарли потерял сознание во время нападения собаки, а когда позже столкнулся с собакой, его парализовало. И то и другое является формой реакции оцепенения.)

Важно понимать, что эти реакции лимбической системы/ВНС являются мгновенными и инстинктивными реакциями на предполагаемую угрозу. Они не выбираются путем вдумчивого рассмотрения. Многие из тех людей, кто перенес травму, испытывают сильное чувство вины и стыд за то, что впали в оцепенение, «замерли» и не смогли ничего сделать для защиты себя или других – оказать сопротивление или убежать. В таких случаях понимание того, что оцепенение – это мгновенная автоматическая реакция, часто облегчает трудный процесс самопрощения.

Рис. 1.1. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГН) ось

Рис. 1.2. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГН) ось

Защитная реакция на память об угрозе

Когда лимбическая система активирует ВНС, чтобы противостоять угрозе при травмирующем событии, это нормальная, здоровая, адаптивная реакция выживания. Когда ВНС продолжает хронически возбуждаться несмотря на то, что угроза миновала, – это ПТСР. Травмирующее событие, вместо того чтобы занять свое место в прошлом, остается свободно плавать во времени, часто непрошено вторгаясь в восприятие текущей реальности, как если бы оно происходило сейчас. (На Чарли больше никогда не нападала собака. Однако каждый раз, когда он видел одну из них, его тело и ум реагировали так, как будто на него снова нападали или собирались напасть.)

В лимбической системе есть две взаимосвязанные области, которые играют центральную роль в сохранении воспоминаний: гиппокамп и миндалевидное тело. За последние несколько лет появилось много исследований, которые указывают на то, что эти две части мозга непосредственно отвечают за запись, категоризацию, хранение и последующее воспоминание травмирующих событий (Nadel & Jacobs, 1996; van der Kolk, 1994, и другие). Известно, что миндалевидное тело способствует обработке сильно заряженных эмоциональных воспоминаний, таких как страх и ужас, проявляя активность как во время самого травмирующего инцидента, так и во время воспоминания о нем. При этом гиппокамп, в свою очередь, придает событию временной и пространственный контекст, помещая наши воспоминания в надлежащую перспективу и соответствующее место на временной шкале нашей жизни. Обработка данных в гиппокампе дает событиям начало, середину и конец. Это очень важно в связи с ПТСР, поскольку одной из его особенностей является ощущение того, что травмирующий инцидент еще не закончен. Исследования показали, что активность гиппокампа во время травматической угрозы часто подавляется; его обычная функция обработки и сохранения в памяти происходящего события становится недоступной (Nadel & Jacobs, 1996; van der Kolk, 1994, и другие). Когда это происходит, у травмирующего события нет возможности занять надлежащее место на временной шкале переживающего его человека, и оно продолжает вторгаться в настоящее. Восприятие события как завершившегося, а жертвы как выжившей – отсутствует. Этот механизм лежит в основе типичного для ПТСР симптома, получившего название «флешбэк», означающего повторные переживания травмы в уме и/или теле.

Диссоциация, оцепенение и ПТСР

Удивительно, но диссоциация, или разделение сознания, как симптом ПТСР не упоминается ни в DSM-III, ни в DSM-IV, хотя признается симптомом острого стрессового расстройства (APA, 1994). Набирает силу дискуссия о том, является ли ПТСР на самом деле диссоциативным, а не тревожным расстройством, как оно классифицируется в настоящее время (Brett, 1996). Этот вопрос обсуждался и в Международном обществе по изучению травматического стресса (Wahlberg, van der Kolk, Brett & Marmar, 1996). Никто на самом деле точно не знает, что такое диссоциация и как она возникает, хотя существует множество предположений. По-видимому, мы можем говорить здесь об определенных сходных между собой формах расщепленного сознания. При этом разброс варьируется от чего-то простого, как, например, забыть, зачем вы шли на кухню, до экстремальных форм в виде диссоциативного расстройства личности (ранее называвшегося множественным расстройством личности). Диссоциации, описанные людьми с ПТСР, во время переживания ими травматического события (событий), – измененное чувство времени, снижение чувства боли, отсутствие страха – весьма схожи с состояниями, которые описывают те, кто отреагировал на травматическую угрозу оцепенением. Потребуется провести дополнительные исследования, прежде чем мы узнаем, является ли реакция оцепенения формой диссоциации.

Поскольку наиболее тяжелые последствия ПТСР возникают в результате диссоциации, понимание механизма их возникновения и течения чрезвычайно важно. Хотя диссоциация, несомненно, является инстинктивной реакцией, нацеленной на спасение человека от страданий – и с этим она справляется очень хорошо, – она требует высокой цены взамен. В настоящее время исследования феномена диссоциации идут по нескольким направлениям. При этом многие ученые полагают, что диссоциация во время травматического события (перитравматическая диссоциация) указывает на высокую вероятность развития ПТСР (Bremner et al., 1992; Classen, Koopman, & Spiegel, 1993; Marmar et al., 1996).

Последствия травмы и ПТСР

Последствия травмы и ПТСР сильно зависят от возраста жертвы, характера травмы, реакции на травму и поддержки, которую жертва получила (или не получила) после нее. В целом люди с ПТСР страдают от снижения качества жизни вследствие навязчивых симптомов, ограничивающих их функциональные способности. Периоды гиперактивности у них зачастую чередуются с периодами полного упадка сил, поскольку их организм страдает от последствий травматического гипервозбуждения ВНС. Кроме того, внезапно могут возникнуть напоминания о перенесенной травме, вызывая мгновенную панику. Они начинают бояться не только самой травмы, но и своих собственных реакций на нее. Сигналы тела, которые когда-то служили источником важной информации, воспринимаются как опасные. Например, ускорение сердечного ритма, которое может указывать на перенапряжение или, наоборот, радостное возбуждение, теперь само по себе может стать сигналом опасности, поскольку напоминает об ускоренном сердечном ритме в ответ на травму и, следовательно, воспринимается как связанное с ней. Способность различать опасное и безопасное снижается, и тогда многие вещи в окружающей среде, а иногда и все, начинают восприниматься как опасные. Когда количество ежедневных раздражителей, напоминающих о травме, становится чрезмерным, это может привести к активации реакции оцепенения или диссоциации, как если бы травма происходила в настоящем. Это может превратиться в порочный круг. В конце концов, жертва ПТСР может стать крайне замкнутой, боясь выходить из дома или находиться среди людей. (Как упоминалось ранее, у Чарли был ПТС, а не ПТСР. Тем не менее каждая новая встреча с собакой делала его все более ограниченным в своих реакциях, и угроза развития посттравматического стрессового расстройства была весьма вероятна.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В целях конфиденциальности и защиты частной жизни вся идентифицирующая информация была изменена в каждом примере кейса или записи сеанса, на протяжении всей книги. По той же причине многие из представленных здесь кейсов на самом деле составлены из нескольких кейсов, в каждом из примеров сохранены лишь основные принципы и направленность проведенной терапии.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: