По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

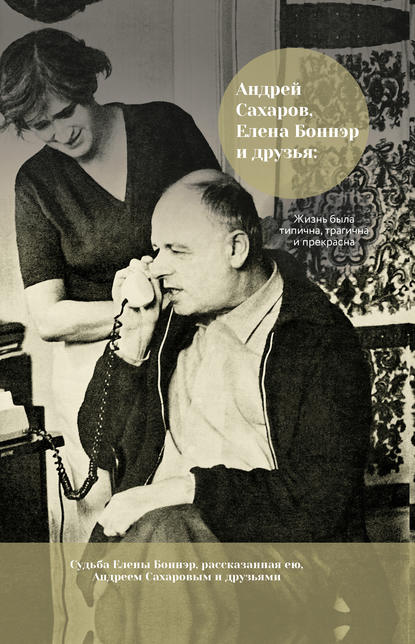

Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: жизнь была типична, трагична и прекрасна

Автор

Жанр

Серия

Год написания книги

2020

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Всеволод Багрицкий (1922–1942)

Родилась я 15 февраля 1923 года в старом городе Мерве, в доме бабушки и дедушки на берегу реки Мургаб. Была весна, и в их саду, уступом спускавшемся к реке, розовым цветом отражались в воде персиковые и абрикосовые деревья. В том году было очень пышное цветение, и бабушка Герцелия Андреевна сказала, что это счастливая примета. А дедушка послал в далекую Читу другой бабушке – БаТане – телеграмму. «Родилась девочка тчк такая красавица тчк». Все миновалось, а телеграмма – желтый, рассыпающийся от времени бланк – сохранилась! Теперь город, где я родилась, называется Мары, Туркмения…

А семью своего папы (отчима) Геворка Саркисовича Алиханова я почти не знала. И его родственники не знали, что я не родная его дочь. Он просил маму никогда им этого не говорить…

Конец ноября 1988 г. Телефонный звонок. Длинный. Междугородный. Ереван, ничего странного. В эти дни я говорила с Ереваном утром, днем, ночью. В Кировабаде женщины и дети сидели запертые в церкви. У меня на столе лежала телеграмма священника – крик о помощи. Потоки беженцев. Теперь уже в две стороны – из Азербайджана в разрушенную Армению и по всему Союзу, из Армении в Азербайджан. И жертвы. Теперь тоже с двух сторон. Девять месяцев не было случаев насилия со стороны армян, даже после ужаса Сумгаита. Теперь не выдержали. Я звонила в США, во Францию, кому-то здесь, в Москве. Готова была в прямом смысле биться головой об стенку от бессилия что-то сделать, чтобы по справедливости.

Звонит женщина. И говорит, что она моя сестра. Двоюродная. В первый момент я ничего не понимаю. Звонок кажется ошибкой. Это не мне. Мне!.. Журналист Зорий Балаян опубликовал статью об академике Сахарове и там сказано, что я дочь первого секретаря ЦК Армении Геворка Алиханова. Она прочла и пошла к Балаяну. Его не было в городе. Пошла к Сильве Капутикян[25 - Капутикян Сильва Барунаковна (1919–2006), армянская поэтесса, писатель, публицист.]. Удивительно – сразу вышла на мою единственную армянскую подружку. Сильва дала мой телефон.

Ее зовут Рузана. Она дочь папиной сестры, в семье которой он вырос. Той, в которой всю жизнь после смерти мужа – папиного отца – прожила папина мама. И тут как молния. Вспомнила – тетя Айкануш. Она же приезжала к нам в Москву. У нее были два сына и дочь – девочка постарше меня. Она показывала их фотографии. И ее мужа я помню. Его звали как папу, и папа называл его дядя Геворк. Он был у нас несколько раз.

После разговора с Рузаной было двойственное ощущение – радость, но и боязнь, что что-то, уже прочно выстроившееся в памяти, привычное, может разрушиться. Потом мы встретились. 1988-й. Декабрь. Двадцать пятое. 17 дней после землетрясения. Мы уже были в Баку, Степанакерте, Ереване. Видели беженцев – армян и азербайджанцев. Встречались с разным начальством, академиками, писателями. И мы только два часа назад прилетели из зоны бедствия.

Мы ходили по серой твердо-сросшейся земле, по которой стихия разметала дома, крыши, бетонные плиты, кирпичи. И детские курточки всех цветов. И ранцы – красные, синие, желтые. Ветер шевелил страницы букварей и тетрадок, трепал на разорванной веревке когда-то выстиранное белье, чудом держащееся на ней. И бродили как призраки из бывшей жизни люди с черными немигающими глазами, чернотой на запавших щеках. Это был мир – «после». Начался снегопад. Казалось, снег заметет не только эту землю, но и этих людей, весь народ. Не армян только, но и азербайджанцев, но и нас, но и всех – близко, далеко, везде. Всю землю.

Вертолет задрожал как человек, которому холодно, страшно. Но надо… И медленно пошел вверх. Снежинки под ним, живущие каждая сама по себе, стали превращаться в сплошную пелену, сквозь которую куда-то пробивался наш одинокий вертолет. Напротив меня маленький мальчик, неподвижный, как изваяние, круглыми глазами смотрел на протянутую к нему раскрытую ладонь одного из наших спутников. На ней лежало красное яблоко. И над ним чей-то голос: «Арменак, возьми». А я слышала: «Армения, возьми». Армения.

Когда мы вошли в гостиничный номер, меня знобило. Мелко-мелко. Я влезла под горячий душ. И сразу: «Господи, там нет воды». Я натянула теплые носки. И снова: «Там все вещи и еду, бесчисленные ящики – все растаскивают сильные или те, кто поближе к месту, куда их складывают вертолетчики». «А слабые, а те, кто подальше?» Озноб не проходил. Он шел изнутри меня.

И тут пришли Рузана, ее муж и сын. Высокий, красивый. Похож на моего папу – молодого. Все стеснялись. Чувствовалось их почтение к Андрею. Оно мешало нам и, наверно, им. Рузана достала фотографии. Первая была – я и Егорка летом 1928 года. Другая – папа-студент. Родители Рузаны. Ее братья, один из них когда-то жил с нами в Ленинграде, папина мама – бабушка Шушаник – в старинном армянском костюме. Я смотрела фотографии, которых никогда не видела, смотрела на папино юное лицо, и озноб мой постепенно проходил. Рузана стала рассказывать. Она не помнила моего папу. Он уехал из Тифлиса, когда ей было четыре года. Она пересказывала то, что слышала от бабушки, мамы, отца.

Муж папиной сестры Геворк Габриелович Казарян был состоятельный человек, и папа смог учиться благодаря его поддержке. Сестра папы была в курсе всех его политических дел, начавшихся еще со школьной скамьи, и помогала ему и его приятелям. Они собирались в доме Казарянов и там же прятали всякую нелегальщину. Однажды, сидя в гостиной на диване, Геворк Габриелович сказал Айкануш и папе: «Я только об одном вас прошу, чтобы в доме не хранили оружие». Он не подозревал, что оружие уже было запрятано в диван, на котором он сидел. После революции папа помог ему устроиться – рекомендовал на службу в какое-то учреждение.

Последний раз Геворк Габриелович был в Москве в начале 1937 года, у него начались неприятности на службе. Видимо, он думал, что папа сможет ему помочь, Рузана не говорила, смог ли папа что-то сделать, но отец ее репрессирован не был. Тогда, вернувшись из Москвы, он рассказывал домашним, что «Руфь очень грустная и боится за Геворка», потому что папа на каком-то заседании сказал о Берии: «За какие такие заслуги его нам на голову посадили», имея, наверное, в виду то, что Берия стал секретарем ЦК Грузии. Вскоре Айкануш перестала получать от папы деньги и ежемесячную справку для бабушки Шушаник, по которой семья покупала продукты и вещи в каком-то тбилисском спецмагазине. Они несколько раз писали на наш адрес в Москву. Ответа не было. Бабушка Шушаник пошла к маме Кобулова, которую знала со времен юности папы. Кобулов (тогда, кажется, председатель НКВД Грузии) был одним из тех молодых людей, которые до революции собирались в доме Казарянов. Мать Кобулова накричала на бабушку, чтобы она никогда не попадалась ей на глаза, и прогнала. Последняя попытка что-нибудь узнать о папе и нашей семье была в начале 1938 года. Геворк Габриелович снова поехал в Москву и пошел в дом, где мы жили – «Люкс». Ему сказали, что ни Алиханова, ни его жены нет. «Уехали!» Он понял, что это значит. Спросил:

«А дети?» – «Тоже уехали». – «Куда?» – «Не знаем. Куда-нибудь». Это «куда-нибудь» потрясло старого человека, и он его много раз повторял. В это время Рузане было уже 17 лет, и все розыски нас и рассказ отца она хорошо помнит.

Когда пришло время реабилитации, к бабушке Шушаник пришли какие-то люди (кажется, из райкома) и предложили подать заявление на персональную пенсию, но она их выгнала. Сказала, что они не могут вернуть ей сына. И их пенсии она не хочет, слава Богу, живет не на улице, а в семье дочери. Бабушка Шушаник умерла в Тбилиси в конце пятидесятых годов. Рузана с семьей переехали в Ереван. Она и ее муж – инженеры. Сейчас оба на пенсии. У них двое детей и четверо внуков.

Рассказ Рузаны ничего не разрушил в моих воспоминаниях. Только больно, что мама не дожила до него.

Мы вместе ужинали в ресторане гостиницы. Я сказала, что сегодня годовщина смерти мамы. Дома на улице Чкалова собрались друзья. И Рождество! Кто-то принес и зажег свечи. За огромным ресторанным окном все падал и падал снег. Танки, стоящие на площади – стоят в Баку, стоят в Степанакерте, стоят в Спитаке – стали казаться большими сугробами. Рузане и Сергею надо было торопиться. Комендантский час!

([1] стр. 24–28).

* * *

В Ленинграде мама и папа жили в гостинице «Астория»… Впритык к «Астории» стояла другая гостиница – «Англетер», часть детей нашего садика жила там, и от них я впервые услышала слово «Есенин», вначале я восприняла это без последнего «н» – как имя, и ничего не поняла. Но дома оно звучало в разговорах взрослых. Я начала понимать, что произошло что-то очень плохое, к чему все относятся грустно-неодобрительно, даже со страхом[26 - Самоубийство Сергея Есенина в гостинице «Англетер» 28 декабря 1925 г. – Сост.]. Похоже, это тогда я впервые в жизни услышала про смерть. Что Есенин – поэт и что это было самоубийство, я не поняла…

Георгий Саркисович Алиханов, 1918 г.

Г.С. Алиханов, из следственного дела, 1937 г.

Через десять лет папа прочел мне последние строки Есенина[27 - «До свиданья, друг мой, до свиданья, / Милый мой, ты у меня в груди…», см. Приложение. – Сост.] (тогда это были вроде как запрещенные стихи, и потому было немного странно услышать их от него) и удивился, что я их уже знаю. Но в это время мы уже много читали стихи друг другу, и в стихах папа не был пуританином (я имею в виду – партийным пуританином)…

В «Астории» мы прожили недолго и переехали совсем в другой район, на Петроградскую сторону, в дом, тоже исторически известный, 26–28 по Кировскому проспекту. Тогда эта улица называлась улицей Красных Зорь. Внешне этот дом казался мне похожим на «Асторию», хоть и не таким красивым. В нем, как и в «Астории», жили многие руководящие работники Ленинграда.

Жил в нем и Киров – хозяин города, что и я, несмотря на свой ранний возраст, понимала хотя бы потому, что за ним приезжала и привозила его машина, а других машин в доме я не запомнила. Привратница (позже их стали называть лифтершами) цыкала на детей, играющих у подъезда, когда эта машина только въезжала в огороженный красивой чугунной решеткой дворик. Киров и его жена как-то личностно общались с моими родителями. Поэтому он выделял меня среди ребятишек каким-либо мимолетным словом или поглаживанием по голове. Я (вот и говорите о возрасте) внутренне уже ощущала в этом некую свою элитарность. Однажды Киров взял меня с собой в машину на виду у всей детворы, и я была с ним на площади во время демонстрации. Был какой-то не самый главный праздник, который назывался то ли «неделя детей», то ли «день детей». Потом я видела фотографию, где я рядом с ним, но у нас такой не сохранилось. И среди официальной фотолетописи Кирова я ее никогда не видела…

Руфь Григорьевна Боннэр, 1925 г.

В этом доме мы прожили тоже недолго и снова вернулись в район Исакия, на Малую Морскую улицу (потом ул. Гоголя), дом 18. Опять дом с историей. Он назывался «Гранд-Отель», и как раз в то время, когда мы туда переезжали из гостиницы, становился просто жилым домом. Когда-то он (в несколько другом виде) принадлежал шефу жандармов графу Бенкендорфу. В нем снимал квартиру Фаддей Булгарин, у которого бывал Грибоедов. А может, у кого-то и когда-то в этом доме бывал и Пушкин? В последнюю четверть прошлого века наследники графа перестроили дом под гостиницу…

Р.Г. Боннэр, из следственного дела, 1937 г.

В мое подростковое время там были два больших клена, кусты сирени, играли дети и летал волейбольный мяч. После войны сирени уже не было. Остался только один полубольной клен. По левой лестнице на третий этаж – там я буду жить девочкой, там родится мой брат Игорь, оттуда я уеду в Москву, а потом вернусь после трагедии 37-го года как бы заново родившейся, оттуда уйду и туда вернусь после войны, туда из карагандинского лагеря вернется мама, и там родится Таня. Это по времени и по всему, что с ним связано, – мой дом. Как и Дом в Москве на Чкалова. Мама – с 1937 года заключенная и ссыльная – в 1954 году получила эту квартиру. Здесь выросли мои дети. И отсюда они уехали за океан. Сюда пришел Андрей. И дом стал нашим – моим и Андрея. Здесь умерла мама. И здесь умер Андрей. Это мой дом. Все остальное – временное место жительства… ([1], c. 31–35).

* * *

Страничкой раньше я написала, что не знаю никаких привилегий у моих родителей в те годы, кроме большой нашей квартиры, но сейчас вспомнила еще одну – постоянные билеты-пропуска во все театры города. Не знаю, как эту привилегию «отоваривали» мама и папа. Мне кажется: они никогда не были театралами. Но я с Батаней каждое воскресенье ходила на дневной спектакль в Мариинский или Михайловский театр. Поэтому в 4–5 лет я уже не по одному разу прослушала все оперы, которые были тогда в репертуаре, и увидела все балеты. Наверное, это был несколько ранний возраст, но возможно, что чем раньше, тем лучше, потому тогда я даже на опере никогда не скучала. И несмотря на то, что все постановки были чрезвычайно пышны, ухитрялась еще домысливать их и в своих рассказах в детском саду…

… Иногда с тем, что я «брякала», происходили смешные инциденты. Так, однажды к папе пришел его приятель Вилли Бродский. Тут же появилась и я, и сказала; «Ты чего пришел? Уходи. Все говорят, что тебя надо долой». – «Как долой?» – «Ну, просто вон, я сама ходила с Нюрой на улицу, и там все шли и кричали «долой Бродского». И тут папа и Вилля стали смеяться и говорить «долой Троцкого». «Троцкого?» – засомневалась я и почему-то очень на Виллю из-за своей ошибки обиделась. Вскоре я уже знала, кто такой Троцкий, и даже исподволь выяснила, что, хоть все вокруг мамы и папы говорят «долой», Батаня с ними не согласна. Она Троцкого знает и носила ему когда-то в Москве какие-то книги. Спустя годы я узнала, что в начале двадцатых, когда Батаня недолго работала в библиотеке в Кремле, она подбирала книги для Троцкого.

Должна сказать, что и сейчас я плохо понимаю, как в свои 4–5 лет я умудрялась видеть и слышать все, что происходит с взрослыми в нашем доме, и это при наличии детской, в которую меня постоянно отсылали. А вот чего я никогда не видела и не слышала – это чтобы папа и мама ссорились между собой. Я никогда даже не слышала раздраженного голоса и не замечала какого-нибудь напряжения в отношениях, и так до сего дня не знаю, бывало ли что-либо такое в их семейной жизни… (стр. 45–48)

* * *

Однажды следующей зимой я услышала, как папа сам себе читает стихи – он часто читал так и всегда охотно отвечал на мой вопрос, что он читает, и готов был по моей просьбе повторить любые строки. Он читал; «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух…»[28 - Александр Блок, «Незнакомка». – Сост.] Я вычленила из всей фразы только «тлетворный дух» и сказала, что это «тот дух жареного и пирожных», который был в ресторане в Сестрорецке. Он со мной не согласился, объяснял по-другому, что – я не запомнила, но несколько раз прочел все стихотворение и назвал поэта – Блок. И поэта, и строки я запомнила. Это были первые стихи Блока, которые я узнала.

С братом Игорем (Егоркой), Ленинград, 1928 г.

По вечерам мы сидели на веранде, горела керосиновая лампа. Нюра писала письма. Она постоянно писала письма, сначала в свою деревню, а потом, уже в Москве, куда-то в «ссылку». Батаня обычно что-то шила, а я должна была читать вслух. Еще в городе зимой Батаня стала учить меня грамоте. Этим летом я перешагнула барьер, который отделяет знание букв и умение сложить их в слова от желания читать, и к концу «дачи» стала меньше бродить по лесу и реке, потому что, тогда я прочла и знала наизусть Чуковского и другие книжки – стихи (я в то время любила только рифмованное). Батаня привезла на дачу большой в красном переплете с золотом (марксовский) том Жуковского и несколько раз читала из него вслух. Книга меня заворожила, и преодоление ятей и всего старого шрифта было почти мгновенным. Я стала читать – «Светлана», «Наль и Дамаянти», «Лесной царь», «Перчатка»[29 - «Раз в крещенский вечерок девушки гадали…. Благ зиждителя закон: Здесь несчастье – лживый сон; Счастье – пробужденье…» (Василий Жуковский, «Светлана»). – Сост.] – я зачитывалась Жуковским до одури, до того, что мне все это снилось. Я читала по вечерам Батане и днем Нюре, читала по книге и сама себе наизусть, бродя по лесу и на реке. Почему Батаня привезла именно Жуковского? У нее был такой же марксовский в зеленом переплете Пушкин, синий Некрасов, темно-зеленый Гоголь, голубой Лермонтов и голубой же Никитин. Может, это был случайный выбор, но он сочетанием поэзии и фабульности как-то очень пришелся на мой возраст и навсегда сделал для меня поэзию «высшим родом искусства».

В лето 28-го года, кажется, не было ни одного дождливого дня, только короткие летние грозы. У меня всегда вызывал непреодолимую смешливость Нюрин страх грома и молний. Она стремительно закрывала окна и двери, отгоняла нас от них и даже иногда заставляла ложиться на пол. Потом она бегом расставляла все ведра, корыто и нашу ванну (цинковую, с высокими бортами) под углы крыши и сидела с нами, торопливо бормоча какие-то слова, – я знала, что это она молится. Вечером после грозы обычно было купание в дождевой воде, нагретой в кухне на плите. Нюра мыла вначале Егорку, потом «до скрипа волос» меня, а потом себя. В кухне было жарко, но выходить Нюра не разрешала, я сидела и смотрела, как она моется. Всегда потом, когда видела знаменитую «Весну» (Пластов), где на лавке сидит девочка, а молодая женщина с распущенными волосами, стоя на корточках, подвязывает ей платочек, я вспоминала нашу Нюру.

Кончилось это необыкновенное лето и эта лучшая в жизни «дача», а были они долгими, как бывает только детство и в детстве. (Стр. 53–54)

* * *

В сентябре 1929 года папа и мама снова уезжали на курсы марксизма. Мы оставались. Перед отъездом они ходили по магазинам и однажды принесли мне небольшой глобус и большую, составленную из шести кусков карту мира. Каждый кусок был такой большой, что всю ее разложить можно было только на кухне. Разложив ее, папа дал мне первый в жизни урок географии. Все было интересно и очень просто. До его отъезда мы еще два раза смогли разложить карту в кухне, а потом в нашей комнате расстилали на полу любые два куска. А на кухню я с ней не вылезала. Все соседи уже считали, что кухня принадлежит одинаково всем, но к папе относились все же с некоторым трепетом, и папа мог там так широко раскладываться. Ведь это он в разное время и по разным причинам пустил их жить в свою квартиру, потом прописывал, потом это становилась «их жилплощадь»…

Татьяна Матвеевна Боннэр (БаТаня) с внуками Зорей, Люсей и Игорем, 1929 г.

В начале зимы на несколько дней приезжала мама, и мы узнали, что теперь они с папой будут жить не на курсах марксизма, а в «Средазбюро». Это далеко, в Средней Азии, в городе Ташкенте. Когда мама уехала, оттуда стали часто приходить письма, а еще чаще – посылки с орехами, сушеными фруктами и какими-то еще сладостями. Их давали есть только мне и Игорю, что было странно. Раньше все ели всё. Батаня говорила: «Пришло письмо от мамы, она шлет вам привет», а Егорка спрашивал; «А он в большом ящике?» – он путал слова и не различал, что значит «письмо», «посылка», «привет». Я в то время уже перестала его так страстно любить, он мне мешал, так как я хотела только читать, и не ему вслух «Мойдодыра», а снова и снова Жуковского, Пушкина или Гоголя и книги, которые давала Батаня. Это не всегда была «классика» литературы для детей, но они были в «оппозиции» к тому, что мне покупали или давали читать мама-папа. Батаня откуда-то приносила «Маленьких женщин» и «Маленьких мужчин», «Лорда Фаунтлероя» и «Леди Джен». Чуть позже пошли Вальтер Скотт и Диккенс. Я буквально захлебывалась слезами, читая о маленьком Поле и Флоренс, воображая на их месте Егорку и себя. И Батаня разрешала мне рыться в старых комплектах журнала «Солнце России», которые лежали в ящике за сундуком в самом конце коридора. В них я читала все подряд, от рецептов лосьона для ухода за кожей до списков «доблестно павших офицеров и нижних чинов». Мама говорила папе, что я читаю «черт-те что», но Батане ничего сказать не смела. Это было их поле битвы, на котором Батаня явно выигрывала, ведь даже Пушкина в то (до-юбилейное) время «сбрасывали с корабля современности».

Вообще с чтением было так. Когда я была неграмотна, мне читали вслух Батаня, Матвей[30 - Боннэр М.Г. – дядя Е.Г. Боннэр. – Сост.], Моисей Леонтьевич[31 - Клейман М.Л. – Сост.], Бронич, Рая[32 - Боннэр Раиса Лазаревна (1904–1985), военный врач, Ленинград.]. Позже в Москве мы пополам с дядей Саней и Левой Алиным читали вслух друг другу большие (уже настоящие) книги. Но я не помню, чтобы вслух мне или Егорке читали мама или папа. Мама потом это с лихвой «отработала», читая Тане и Алеше и правнукам.

Папа читал только стихи – не по книге, а наизусть, в основном, уже тогда, когда и я ему читала. В стихах он давал себе волю. То, что он читал, никак не соответствовало принятому и признанному тогда официальной доктриной. Он много читал символистов. От него я впервые узнала Блока, Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Гумилева. Он любил читать Лермонтова, реже Пушкина и Некрасова, читал Есенина и даже Надсона и Гиппиус. Но Баратынского, Тютчева, Фета, Ахматову, Мандельштама, Пастернака я от него не слышала. В Москве лет с 12 папа мне давал абонемент на 50 рублей (привилегия), по которому можно было набирать книги в магазине «Академкнига» на Тверской, близко от того дома, который потом задвинули во двор, а на его месте воздвигли дом, где коктейль-холл и гастроном. Среди прочего я купила там коричневый, малого «академического» формата томик Тютчева. Мы читали его вместе с папой, и у меня создалось впечатление, что папе он был так же внове, как и мне. Томик этот я на следующий день после ареста папы забрала вместе с большого формата «Фаустом» с его письменного стола, и он был у меня все годы в Ленинграде и исчез (воровать книги у нас не считается воровством!), уже когда родилась Таня…

Читал папа наизусть и «Витязя в тигровой шкуре» – по-русски и по-грузински. Тогда только я узнала, что грузинский он знает, как армянский – ведь папа рос не в Армении, а в Тифлисе. Читал по-армянски армянских поэтов, и я знала имена Нарекаци, Исаакяна, Чаренца. В ту последнюю зиму, может, под влиянием папиного чтения армянских стихов мне захотелось знать армянский язык. Первым моим языком был армянский, а не русский, но в 12 лет я знала только «кыз мата», «джан» и «ахчик». Мама всегда была «Руфа-джан», по-другому папа ее не называл. «Кыз-мата ахчик» или просто «ахчик» была я, Игорь всегда был «Егорка-джан». Папа начал со мной заниматься армянским так, как занимаются, изучая иностранный язык со взрослыми – с алфавита и чтения. Это было незадолго до его ареста, так что я не только не успела ничего почувствовать в языке, но даже и алфавит вскоре забыла.

Появилось новое слово «ордер», который где-то «давали», и Батане тоже дали. Она купила на него серо-голубую фланель, на ней были нарисованы красные трактора и зеленые елочки. Удивительно, как на всю жизнь врезался в память этот рисунок. Материал разложили на столе. Батаня, прикладывая к себе газеты, выкроила себе халат, Игорю костюмчик и мне платье. Они с Нюрой шили все это на ножной машинке, которую перетащили из кладовки, и Батаня говорила; «Если у них так пойдет, то скоро все будем ходить голые». Слова «у них» она при этом как-то особенно выделяла голосом. Было понятно, «их» она не любит, но я уже знала, что папа-мама тоже «они». В этом была непонятная мне конфликтность, ведь маму она любила – про папу я до сих пор не знаю… Приехали ненадолго мама и папа. И я слышала, как Батаня их ругала. Такой громкой ссоры у нас в доме до этого никогда не было. Она говорила, что дядю Мосю сослали, а дядя Витя (Прохоров) арестован, и что это «похуже, чем трясти деньги из порядочных людей», и «слава Богу, что Моисей Леонтьевич уже уехал», что у них будет «не перелом»[33 - «Великий перелом» – выражение И.В. Сталина, которым он охарактеризовал политику форсированной индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. – Сост.], а они «сами сломают себе шею». Папа все время молчал; что говорила мама – я не слышала, и вдруг Батаня закричала: «А своих отпрысков можешь забирать», – я сообразила, что «отпрыски» это мы, и мне стало страшно. Я поняла, что боюсь «Средазбюро». Но мама и папа уехали без нас.

Нюра ходила опухшая от слез, а потом куда-то уехала и вернулась со своей сестрой Таней. Она была почти старая, сухая и совсем некрасивая, может, даже злая, но со мной и Егоркой была ласкова и называла нас «нюрины восприемники» – понять, что это значит, я не могла тогда, не понимаю и сейчас. Вначале она спала вместе с Нюрой. Вечером они с Батаней о чем-то подолгу разговаривали и иногда почему-то обе плакали… Потом все эти разговоры шепотком, слезы и Батанины отлучки «не в гости» окончились. Однажды она пришла очень довольная, что-то сказала Тане. Нюра и Таня стали снова плакать и смеяться, а Таня все время говорила: «Татьяна Матвеевна, век за вас молиться буду вот весь мой век». Скоро Таня стала «домработницей» (это тоже было новое слово) у бабы Фени.

Когда мы с Егоркой вернулись в Ленинград уже «сиротами 37-го», Таня очень хорошо к нам относилась, хотя вообще для всех соседей в «коммуналке» стала сущей мегерой. Тайком от Бафени она подкармливала нас (особенно Егорку) и всегда на дни рождения и на пасху дарила нам что-нибудь из одежды. Она приходила в подвальную прачечную, где я по ночам стирала белье, помочь мне. Иногда она за меня мыла лестницу, говоря при этом: «Иди уж погуляй, вон женихи ждут у парадной». «Женихами» она называла братьев-близнецов Фиму и Яшу Фуксов, которые действительно часто ждали меня у парадной.

Она жила в кладовке в конце коридора, за «страшным» сундуком, и прожила там до самой смерти в ленинградскую блокаду в феврале 1942 года. (Стр. 75–78)