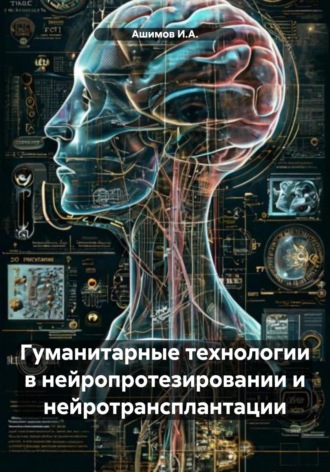

Гуманитарные технологии в нейропротезировании и нейротрансплантации

Книга «Гуманитарные технологии в технологизированной медицине: нейропротезирование, нейротрансплантация» (том II) состоит из двух частей. Если задачами 1-й части являются определение места и роли авторской High-Hume – «Системно-ответственная популяризация, концептуализация и философизация знаний», то задачами 2-й части являются определение места и роли инновационной High-Hume – стейкхолдеранализа, направленного на формирование навыков моральной оценки, этической аргументации и выработки решений высокой степени этичности, применительно нейротрансплантации как самого противоречивого раздела современной высокотехнологизированной медицины.

Глава II

Гуманитарные технологии в нейропротезировании

В настоящее время мир переживает период небывалого производства и потребления научной фантастики, небывалого развития «НФ-философии и киберфилософии, которых человечество, а прежде всего, франкомасонство с позиции Нового Мирового Порядка (Novus ordo seclorum»), уже давно рассматривают в качестве литературы, науки и просвещения, создающие культ технологического совершенствования человека. Конечная цель превратить наш мир в систематизированную технологию. Именно об этом говорится в самом начале научно-фантастического романа «Аватар» (Ашимов И.А., 2024). Сюжетное события разворачивается в Центре искусственного интеллекта – признанном научном, суперсовременном и мощном мозговом учреждении (США, Лос-Анжелес) в стенах которого проходит Всемирный Конгресс по нейробиологии под названием «Киберпространство – дом нового Сознания». Именно в этом центре «живет» его Величество современный Бог – искусственный интеллект, как единство тысяч суперкомпьютеров. Кстати, такие центры существуют практически во всех развитых странах Америки, Европы, Китая, Японии, в которых ежегодно проводятся масштабные научные форумы и счастлив тот, кому бывает суждено окунуться в мир высочайших мыслей, касающихся глобальных проблем человечества, когда ученые и специалисты сообщают о прикладных, концептуальных и фундаментальных проблемах искусственного интеллекта, будущего компьютерной индустрии, цифрового фронтира, сетевых коммуникационных конгломератов, развития киберпространств, виртуалистики, как базы гностической дереализации нашего привычного мира.

Нужно признать, что в решении таких глобальных проблемах, безусловно, тон задают выдающейся ученые и специалисты ведущих мировых держав, которые так или иначе представляют идеологи и сторонники «Novus ordo seclorum» – проводники идеи мирового господства. Именно они составляют нынешнюю повестку дня важнейших мировых форумов и тематику исследований важнейших учебных и научных центров мировых держав, касающихся глобальных проблем, в числе которых проблемы тотальной «цифровизации» мира, «аватаризации» мирового социума. В истории науки известны громкие имена идеологов нового Сознания – Генри Форда, Бенджамина Франклина, Дэвида Ноубла, Джона Дезагулье, Чарлза Линдберга, Джона Гленна, Базза Олдрина, Джона Локка, Дэвида Юма и др. Всегда на слуху мирового научного сообщества были имена гениальных ученых из этого же мирового клана, представляющих на многочисленных международных форумах лидирующие в мире Университеты, Центры, Институты, лаборатории и Фонды, в которых они угнездились и разрослись как социальная сеть. Если обратить внимание именно они выступают практически на всех сегментах мировых форумов модераторами обсуждения проблем искусственного интеллекта, интерфейса электроники и мозга, виртуальной реальности, создания «нового сознания». Так или иначе идеологами, инициаторами, организаторами подобных мировых научных, образовательных, культурологических форумов выступают именно ученые франкмасонского клана. Об этом говорится и в романе «Аватар», определяя их приверженцами философии деизма, которая, как известно, утверждает, что Бог, завершив процесс творения, удалился на покой, предоставив людям самостоятельно совершенствовать его творение. Что правда, то правда, действительно, франкмасоны возомнили себе, что в будущем именно они должны править миром с помощью новых и сверхновых коммуникативных технологий.

В эпоху сверхтехнологий искусственный интеллект стал универсальным термином не только для приложений, которые помогают принимать не только более быстрые и эффективные решения за счет использования внутренних и оперативных внешних данных в реальном времени, но и адаптировать возможность такого решения с учетом реальной обстановки. Искусственный интеллект активно внедряют во все сферы деятельности человека. Алан Тьюринг еще в сороковые годы прошлого века рассматривал вероятность того, что машины когда-либо научатся мыслить. Именно он впервые ввел термин искусственный интеллект и представил его как теоретическую и философскую концепцию. Итак, вот уже почти столетие люди задаются реальным вопросом: могут ли машины стать умнее, чем люди? Одни, как, впрочем, Жан-Габриэль Ганасия отрицают такой исход, считая, что это всего лишь миф, навеянный научной фантастикой. Автор напоминает об основных этапах развития этой отрасли науки, о достижениях современной техники и об этических вопросах, все больше требующих к себе внимания. Популярность термина «искусственный интеллект» во многом объясняется тем, что все чаще идет толкование о некоей искусственной сущности, который, якобы, будет наделен разумом, а потому, вероятно, будет конкурировать с людьми. Хотя такое объяснение далеко не ново. Вспомните миф о Големе, которого в свое время реанимировали знаменитый британский физик Стивен Хокинг, американский предприниматель Илон Маски, американский инженер Рэй Курцвейл, а также Джон Мак-Карти, Марвин Мински и другие сторонники создания так называемого сильного или общего искусственного интеллекта. Между тем, для них искусственный интеллект изначально представлял собой область науки, занимающейся компьютерным моделированием различных способностей интеллекта, идет ли речь об интеллекте человеческом, животном, растительном, социальном или филогенетическом. В основе этой научной дисциплины лежит предположение о том, что все когнитивные функции – обучение, мышление, расчет, восприятие, память, научное открытие или художественное творчество, могут быть описаны с точностью, дающей возможность запрограммировать компьютер на их воспроизведение.

В романе «Аватар» речь идет о совершенно новой технологии такой же природы, но несколько парадоксальной, по сути, разработке. В фабуле романа американские ученые из Центра искусственного интеллекта (Лос-Анжелес) и Института мозга в Сан Антонио (Техас), интегрированные в научную компанию «ADI-ARS» в рамках реализации проекта «Trans-Time» разработали биоинформационный комплекс «F-Ash-53», функционирующий на основе интерфейса искусственного интеллекта плюс изолированного головного мозга. На базе математизации биологии и, наоборот, биологизации математики компания смогла создать так называемое «новое сознание». Итак, произошла первая аватаризации личности, когда виртуализированная личность была создана внутри виртуального пространства, что вызвали научную сенсацию на Всемирном Конгрессе. В настоящее время исследования в области искусственного интеллекта пошли в новых направлениях. Не так далек тот час, когда вышеприведенная фантастическая идея компликации искусственного и естественного интеллекта наконец произойдет. Нынешние ученые сильно заинтересовались психологией памяти, механизмами понимания, которые они пытались имитировать на компьютере, и ролью знаний и новых когнитивных технологий в мыслительном процессе.

Если обратится к истории развития интерфейсов «человек – машина», то ясно, что уже с конца 1990-х годов искусственный интеллект стали объединять с робототехникой и интерфейсом «человек – машина» с целью создания интеллектуальных агентов, предполагающих наличие чувств и эмоций. Это привело, среди прочего, к появлению нового исследовательского направления – аффективных (или эмоциональных) вычислений (affective computing), направленных на анализ реакций субъекта, ощущающего эмоции, и их воспроизведение на машине, и позволило усовершенствовать диалоговые системы (чат-боты). Как отмечалось выше в романе «Аватар» речь идет уже об интерфейсе искусственного интеллекта и «мозга в контейнере» с «рождением» вируализированной личности – аватара. Интересна по сути, эпизод, когда Джозеф Олсон – директор компании «ADI-ARS» предложил назвать виртуализированную личность «объектом». Почему «объект», а не «субъект»? «Объект» – это графическое изображение, созданного интерфейсом искусственного интеллекта плюс «мозг в контейнере». То есть представляет собой результат не что иной, как дематериализации человека, который превращается в информационно-цифровую единицу. Соответственно, он, утрачивает телесность и традиционную форму репрезентации, а потому логично говорить не о «субъекте», а об «объекте». С позиции философии стало понятным, что на смену материально-телесной константности человека приходит виртуально-цифровая его аватаризация, благодаря чего вышеприведенный «объект» получает возможность почти безграничного виртуального перевоплощения. Естественно, правильно назвать виртуализированную личность не «объектом», так как это слишком обезличивает, а обозначить его как «аватар», представляющий собой уже игровой онлайн-персонаж виртуальной реальности.

Даже сравнительно недавно искусственный интеллект подразумевали рациональный анализ и воспроизведение при помощи компьютеров большинства аспектов интеллекта, так как он значительно превышают когнитивные способности человека в большинстве областей. Между тем, именно это заставляет опасаться некоторых этических рисков. Это риски трех видов: во-первых, дефицит работы, которая вместо людей будет выполняться машинами; во-вторых, последствия для независимости человека и, в частности, для его свободы и безопасности; в-третьих, опасения, что более «умные» машины будут доминировать над людьми и станут причиной гибели человечества. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что работа для людей не пропадает, а трансформируется, требуя новых навыков. Точно так же независимость человеческой личности и ее свобода не подвергаются неминуемой опасности из-за развития искусственного интеллекта – при условии, однако, что человек остается бдительными перед лицом вторжения технологий в частную жизнь. В середине девяностых годов прошлого столетия мною (Ашимов И.А.) была выдвинута «Концепция запасных частей в хирургии», но осмыслить то, что в качестве запасных частей когда-либо станет и головной мозг мне представлялась в то время далеко не очевидной. На самом деле и сегодня далеко не просто осмыслить многие теоретические конструкты фантастической, по сути, сенсационной технологии создания интерфейса искусственного интеллекта плюс «мозг в контейнере». Представьте себе, изолированный мозг человека помещают в специальный контейнер с питательной средой. Каким-то образом налаживают тесную связь его с искусственным интеллектом, то есть создают интерфейс искусственного и естественного интеллекта («мозг плюс компьютер»). В результате искусной стимуляции определенной группы нейронов «мозга в контейнере» создается виртуальный мир, воспринимаемый изолированным мозгом уже «погибшего» человека, в качестве реального. Таким образом, виртуализированная личность находится в матрице, представляющая собой сон, в котором как будто бы он, то есть «мозг в контейнере» или иначе «аватар», находится, но сам того не осознавая. Интерфейс искусственного интеллекта плюс изолированного мозга создает для «аватара» иллюзию жизни в «реальном мире». Так или иначе, в любой момент времени виртуализированная личность, это чей мозг помещен в контейнер и сохраняет там свою интеллектуальную деятельность, не может быть уверен, что спит или бодрствует в реальном мире.

Естественно, вышеприведенная технология начисто отрицает идею о том, что в противоположность некоторым утверждениям, машины не несут в себе экзистенциального риска для человечества, поскольку их автономия носит лишь технический характер и в этом смысле не соответствует цепочкам материальной причинности, идущим от информации к принятию решений. Многие разработчики пока теряются в иллюзиях о том, что изолированный интерфейс искусственного интеллекта с человеческим мозгом не самостоятелен в моральном плане, и потому, даже если иногда они сбивают нас с толку и вводят в заблуждение своими действиями, они все же не обладают собственной волей и подчиняются тем целям, которые мы перед ними ставим. В романе «Аватар» речь идет об интерфейсе искусственного интеллекта и изолированного человеческого мозга, как о «новом сознании» с потенциалом решения и некоторых морально-этических вопросов. Понятно, что искусственный интеллект содержит в какой-то мере сознание, которое не локализуется в физическом теле. Но при этом нужно понимать, если мы признаем, что сети, в которые, к примеру, я включен, и которые вместе со мной осуществляют мыслительные процессы, – это часть моего расширенного сознания, то рассматривать меня, мое эго как действующего субъекта уже не так просто. То есть уже непонятно, кто здесь действует – я действую, или сеть действует мной. Ключевая проблема, которая возникает, это не столько проблема замены сознания человека мыслящей технологической сетью, сколько проблема доказательства того, что человек плюс искусственный интеллект – это лучше, чем просто искусственный интеллект. Где тогда находится человек? Этот мозг – это система каких-то его вычислений? Что тогда останется от человека, что есть «я»? Мозг – это последняя надежда тех, кто хочет локализовать сознание на каком-то очень и очень надежном материальном носителе. Это ныне главная метафора для человеческого эго. В этих условиях мозг оказывается, как бы внешним, мы проводим некоторую границу между нами и нашим мозгом. Мы говорим: наш мозг влияет на нас. Но если мозг влияет на нас, значит, мы – это что-то другое? Мой мозг – это «Я». Мозг служит идентификационным признаком «Я». Вот мы мечтаем о создании интерфейса «мозг плюс суперкомпьютер». Однако, к сожалению, пока еще с трудом понимаем не только, где будет «мозг в контейнере», то есть «я» «аватара» и где будет искусственный интеллект, но и какими будут результаты такого интерфейса – «мозг плюс искусственный интеллект»? В этом случае, однозначно, при «мозге в контейнере» физическое тело отсутствует, а это полная свобода для мыслительной деятельности мозга. Но здесь есть над чем задуматься: мозг человека, интегрированный в общемировую компьютерную сеть искусственного интеллекта, станет уязвим для потенциальных вирусов, которые смогут превратить «мозг в компьютере» в психопата. Если искусственный интеллект будет у него обучаться, то прогнозы будут плачевными. В целом, нужно признать, что интеллектуальное развитие человечества достигло своего апогея, что стать умнее у человека уже не получится, что носителем мыслительной деятельности могут быть оцифрованные устройства. Вот и в романе «Аватар» Джозеф говорит о том, что процесс развития человечества идет не в сторону изменения и улучшений качеств каждого отдельного человека, не а в сторону простого увеличения объема памяти и новых способов изучения информации из памяти. – «Мы на правильном пути. Наша цель – создать надежный интерфейс искусственного интеллекта плюс «мозга в контейнере». Речь идет не о рядовом нейропротезировании, не о поиске надежных носителей оцифрованных мыслей, а о создании или иначе генерации «нового сознания».

В киберфилософии искуственного интеллекта, естественно всегда будут вопросов скептического характера, типа «А что лучше? Развитие человека по пути генетических изменений или же по пути соединения человека с техникой? Что, если на самом деле вы сейчас находитесь совсем не там, где нам кажется? Можно лишь предположить о том, что первый путь опасен и непредсказуем. Что касается второго пути, может быть мы с вами также являемся ничем иным, как подопытными в эксперименте злого гения, и мозги наши сейчас плавают в питательной жидкости. Никто не может сказать, что нервные окончания нашего мозга связаны с суперкомпьютером, который и симулирует все ощущения повседневной нашей жизни. Существуем ли мы в таком случае? Являемся ли мы все еще собой? Что если мир, каким мы его знаем – плод наших фантазий или иллюзия, созданная злым ученым? Это все, конечно, похоже на сценарий какого-то психологического триллера, но можем ли мы с абсолютной уверенностью сказать, что это не так, занимая позицию скептицизма Платона, Р.Декарта, Д.Юма, Ф.Ницще. Нужно отметить, что использование искусственного интеллекта и решений на его базе обеспечивает ряд преимуществ. Первое. Исключение человеческого фактора. Использование программируемых, самообучающихся алгоритмов исключает фактор человеческой ошибки и позволяет находить даже неочевидные для человека решения. Второе. Снижение рисков. Машины с искусственного интеллекта могут применяться в ситуациях, связанных с риском для человека. Например, роботы с искусственным интеллектом могут заменить человека на отдельных производственных участках или при работе в условиях стихийных бедствий. Третье. Круглосуточная доступность. Интеллектуальные машины можно использовать без перерывов, выходных, они не реагируют на отвлекающие факторы. Четвертое. Адаптируемость. В рамках установленных условий применение искусственного интеллекта при принятии решений можно добиться быстроты, оптимальности, полезности. Однако, в условиях интерфейса искусственного и естественного интеллекта, что описано в романе «Аватар», многое меняется кардинально. Обратим внимание на откровение самих операторов виртуального мира, созданного интерфейсом «мозг плюс искусственный интеллект». – «В самом начале опыта создавалось впечатление и для нас – наблюдателей о том, что виртуальный мир действительно существует, создается реальная картина того, что он и есть наш реальный мир. Не обладая уверенностью мы вначале также, как и «аватар» не могли с уверенностью утверждать, что знаем и воспринимаем такое. Что же получается? Получается, есть вероятность того, что мир может оказаться не таким, каким мы его представляем? Конечно же в такое обстоятельство верится с трудом, как, впрочем, абсолютному большинству нынешних ученых и специалистов в области когнитивных наук. Однако, все же нужно признать, что есть проблема теоретического порядка: во сне мы действительно не можем определить, спим или бодрствуем. Даже декартовская фраза: «Мыслью, следовательно, существую» не вселяет большой уверенности, что мы живем в реальном мире».

В настоящее время есть несколько причин, замедляющих внедрение и использование искусственного интеллекта: Первое. Для создания нейросетей нужно размечать (маркировать) наборы данных вручную. На это требуется много времени. Для обучения моделей нужен большой объем данных, которые нужно предварительно собрать из разных источников, структурировать, очистить от ненужной информации и привести к общему формату. Для такой работы нужна выстроенная система и штат специалистов. Результат, полученный в результате работы алгоритмов искусственного интеллекта сложно трактовать и понять с точки зрения логики принятия решений. Второе. Если исходный набор данных для обучения искажен или недостаточен, результаты работы искусственного интеллекта могут быть искажены. Для работы с искусственным интеллектом и разработки проектов на его базе важно иметь достаточную компетенцию, позволяющую оценивать риски и принимать решения на каждом этапе внедрения алгоритмов. Третье. Важное отличие искусственного интеллекта от естественного интеллекта – мышление человека всегда связано с особенностями личности и эмоциями. Решения и действия компьютерных сетей не имеют никакой эмоциональной окраски и основаны только на результатах обработки информации. Между тем, если биоэлектроника, вживляемая в головной мозг применялась в целях ее протезирования, то есть для существенного расширения мыслительной способности человека, то интерфейсы типа «мозг плюс искусственный интеллект» кроют в себе невероятные возможности. В романе «Аватар» Джозеф говорит: – «Ну, а с другой стороны есть опасность того, что искусственный интеллект может «взломать» мозг». Кстати, об этом говорил биоинженер Говард Чижек, который подчеркивал вероятность того, что уже в недалеком будущем киберпреступники смогут пробраться прямо в человеческий разум. Действительно, инструменты для достижения таких целей включают в себя биохакинг, манипуляции с геномом человека, кибернетику и попытки оцифровать мозг и загнать разум в сеть, чтобы человек смог существовать в виртуальном мире даже после биологической смерти. В этом аспекте, киберфилософия искусственного интеллекта задается вопросом: А не идем ли мы к этому?

В настоящее время выделяют следующие основные виды искусственного интеллекта: Первый. Слабый искусственный интеллект, который не способен накапливать и использовать опыт, создается под одну задачу и не может выполнять дополнительные функции. Второй. Искусственный интеллект с ограниченной памятью, который способен запоминать фрагменты данных и на их основе анализировать текущую ситуацию. Накопленный опыт не сохраняется в памяти и не компилируется с другой информацией. Третий. Сильный искусственный интеллект, который улавливает ход мыслей и мотивы людей, обладать социальным и эмоциональным интеллектом для взаимодействия с человеком. Пока такая технология ограничивается восприятием и действием на основе паттерн общения. Четвертый. Суперинтеллект как завершающий этап развития искусственного интеллекта, который сможет превзойти человека во всех аспектах. Появление систем такого уровня станет возможным, когда ученые полностью изучат и смоделируют систему функционирования человеческого разума. В романе «Аватар» есть сюжетная завязка о «рождении» виртуализированной личности (аватара) внутри виртуального пространства, созданного на базе интерфейса искусственного и естественного интеллекта. – «… Почти сутки врачи-реаниматологи боролись за жизнь профессора Каракулова. Однако, несмотря на интенсивное лечение у него наступила клиническая смерть в результате обширного инфаркта миокарда. К сожалению, запустить сердце не удалось и врачи констатировали у больного наступление биологической смерти. – «Неужели это конец и ничего нельзя сделать? Неужели ничего нельзя предпринять? Джозеф в эти минуты явно находился в смятении, сомнении. Внезапно он скомандовал: – «Все решено! Мы используем головной мозг этого ученого. Так было констатировано, что пришло время решающего эксперимента по созданию интерфейса между искусственным интеллектом и «мозгом в контейнере». С позиции философии речь идет о необходимости разрешить в сознании членов научной компании две конкурирующих научных концепций «А» и «В», окончательно сказать «да» одной из них. Чувствовалось, что у компании в эти минуты и секунда не было уверенности в том, что, возможно ли такое в принципе. Во-первых, сами они несвободны от теоретических допущений как «А», так и «В». Во-вторых, из доказательности истинности «А» нельзя заключить об истинности «Б». В-третьих, возможна истинность третей – «С», то есть неизвестной, но вероятной концепции.

Мозг – «святое святых» человеческого организма, величайшее чудо и гордость природы. Это серая массовидная ткань является самой таинственной тканью человеческого организма, которую считают зеркалом человеческого мира, вместилищем горя и радости, надежд и разочарований, прозрений и ошибок человеческих. Мозг является самой высокоорганизованной материей, именуемая «вместилищем сознания», и стимулирован он куда сильнее прочих частей человеческого организма. В любой ситуации организм старается протежировать мозг, посылая ему повышенную порцию крови, кислорода или элементов, а также припрятав его в костяную крепость, тем самым оберегая его от травм и ранений. Мозг – это величайшая загадка, которую, вряд ли, даже он сам когда-нибудь поймет и познает. А ведь абсолютное большинство людей никогда так и не смогут отчетливо представить себе, насколько сложным образованием является человеческий мозг. Это величайшее изобретение Природы, ее несомненная гордость. Ведь все прочее рядом с ним не сложнее детского конструктора. Восхищает то, что потенциальных межнейронных связей здесь во много раз больше, чем атомов во Вселенной их количество выражается единицей с несколькими миллионами нулей. Но с другой стороны именно с помощью мозга Природа вначале восхитилась всеми своими творениями, а затем с его же помощью убедилась в конечности мироустройства, которую она создала. Природа убедилась, что, в конце концов, Мир угаснет, как результат и следствие второго закона термодинамики: зарождение – развитие – расцвет – регресс – погибель. Это трагедия космического масштаба! Природа умеет ценить свое высшее творение, а потому она и заточила мозг в замкнутую костяную коробку, чтобы предохранить его от случайных и неслучайных повреждений. В этих высказываниях отражена, во-первых, позиция философов, рассуждавших о Вселенной и космологической миссии головного мозга, а во-вторых, естественников, рассуждающих о мозге, как об интегральном центре организма человека.