Бесконечная мысль. Философский роман

– Победа в этой внутренней игре дает человеку бонус, позитивное состояние, а поражение – негативное. И то, и другое, разумеется, абсолютно иллюзорно, но кого это когда-либо останавливало? Проблема не в иллюзорности, а совсем в другом. К сожалению, мы плохо осознаем принципы, по которым собственная психика присуждает и то, и другое. Поэтому так и норовим подзастрять в монотонных или заведомо дебильных играх без возможности выигрыша. Так на них и сидим, не в силах слезть.

– Это да, – глубокомысленно кивнул Артур, отхлебывая из своей кружки. – У некоторых дело доходит до конкретной зависимости. До лудомании, например. А одной из самых неприятных форм является биржевая игра. Являясь прямым продолжением тотальной озабоченности обменными курсами, на которой основано всё в современном обществе, она подсаживает человека максимально глубоко, заставляя следить за скачущими индикаторами с замиранием сердца, вызванным противоестественной спайкой внешней игры и внутренней. При этом способов воздействия на то, куда именно пойдет график – вверх или вниз – у вспотевшего перед монитором трейдера нет. Но сам он редко это осознает, потому и подсаживается. У меня в России осталось несколько бывших знакомых, таких вот биржевых игроманов – жалкое зрелище.

– Воооот! С этим отождествлением в игройоге мы и работаем. Снимаем, так сказать, людей с иглы… то есть с игры, – улыбнулся Митяй.

– А как именно? – поинтересовался Артур.

– Давай покажу, – Митяй отставил кружку на подоконник и решительно потянулся к VR-шлему, подключив его к компьютеру специальным длинным шнурком. Монитор загорелся, и на экране проступили контуры интерфейса по управлению виртуальной реальностью. – Смотри, тут все дублироваться будет, – сказал он и отработанным движением надел свой гротескный космо-шлем и перчатки.

Артур погрузился в наблюдение. Похоже, Митяй запустил какой-то 3d-шутер: на дублирующем мониторе замелькали очертания коридоров, противников, текстуры фона… На мгновение проступил логотип Unreal Tournament. «Ого, оказывается теперь он и в VR есть», – всплыла на поверхность сознания мысль.

– Вот так я это и делаю, – донеслось из-под митяевского шлема. – Когда картинка, звук и даже вибрация с бешеной скоростью обрушиваются на мозг с идеально выверенной когерентностью и обратной связью, уровень погружения в VR, как ты догадываешься, критически близок к обычному жизненному. Вот тут-то и открывается простор для настоящей внутренней работы. Игровая ситуация всё время меняется и требует от тебя постоянной, молниеносной реакции. Вызывает ли это эмоции? Конечно! Если даже от обычного плоского фильма на экране кинотеатра у некоторых чувствительных личностей выступают то слезы, то еще что-нибудь, можешь себе представить, что происходит под опущенным VR-забралом. Особенно, когда речь идет о 3d-шутерах, кровно, генетически связанных с ощущением риска для жизни. И тогда, в пылу битвы, нахлобучивает конкретно. Ну вот, смотри…

Артур и так смотрел, не отрываясь. Действительно, назвать ситуацию на экране просто экстремальной было даже как-то неловко – то, что происходило на его глазах, относилось к экстриму так же, как тот относился к унылому и вялому существованию телевизионного овоща. Митяй, постоянно стрейфясь, отстреливаясь и подпрыгивая, продолжал, между тем, невозмутимо комментировать:

– Вот и созревают внутри «гроздья гнева»: «А сейчас мы по нему жахнем из шоки.. Ой, ёёё… А сейчас огребем флака…» Моя задача – как раз на пиках агрессирования и огребания со своим персонажем максимально растождествляться. Как ты понимаешь, чем лучше поработали программисты и VR-технологи, тем это сложнее. Попробуй сам… – с этими словами он снял и протянул Артуру шлем.

Тот с некоторым опасением надел его, нацепив следом предложенные Митяем перчатки. До этого у Артура в прошлом был один кратковременный опыт взаимодействия с VR, но то корявое демо-убожество ни в какое сравнение не шло с продвинутой митяевской техникой. Управление персонажем было организовано почти идеально: высокодетализированная и вполне трехмерная реальность, высокая чувствительность сенсоров, мгновенный и точный отклик. В общем, вхождение в игру было подкупающе быстрым и плавным, а интерфейс – настолько интуитивно понятным, что становилось даже немного не по себе. Поворачивая голову вправо-влево и отслеживая, как перестраивается игровое окружение, почти мозжечком можно было ощутить, что в реальности мозг просчитывает и собирает ее примерно так же. От этого ледяной акупунктурой по позвоночнику поднимался страх, который по сегодняшней классификации Артура имел уже третью категорию. Но тут все эти рассуждения были моментально сметены в сторону – на него налетел первый противник…

Когда-то в юности Артур был завсегдатаем интернет-клубов и даже стал однажды победителем районного чемпионата по Unreal Tournament. Но такой реалистичной бури эмоций за столь феерически краткий момент он определенно не испытывал.

Дело в том, что уровень сложности координационных структур на сенсомоторном уровне, которые необходимо было учитывать для успешной VR-игры, оказался значительно более высоким, чем это вообще представлялось возможным в обычной жизни. В так называемой реальности ты просто никогда так быстро и ловко не подпрыгнешь, не перевернешься и не отскочишь от стены – потрать хоть десять лет на тренировки. А шлем даровал это восхитительное чувство физической собранности и контроля сразу, с первых секунд. Становилось понятно, на что именно подсаживаются.

Противника он вынес почти сразу же, даже не успев спросить Митяя, как менять оружие – настолько интуитивно понятным был интерфейс. Следующего – буквально через несколько секунд. Каждая стычка доставляла массу положительных эмоций от осознания неожиданно проявившихся скрытых резервов собственной ловкости – и уже через пару минут уровень был пройден.

Артур сразу же сорвал с себя шлем и увидел улыбающееся лицо Митяя.

– Ну как? – спросил тот.

– Круто! – односложно выдохнул Артур. – И сразу ясно, о чем ты говорил, когда объяснял про игройогу. Только вот мне в голову сразу пришла мысль о том, как смастерить похожий эмулятор прокачки для ментальной сферы.

– Поясни, – коротко отреагировал Митяй, прислоняясь спиной к стене и отхлебывая чаек из кружки.

– Про мою теорию вкратце ты уже слышал, – начал Артур. – Так вот. В любом мыслеакте присутствует вся свернутая последовательность эмоциональных состояний, по которым он – этот мыслеакт – седиментировался в прошлом. Мысль, как зародыш, вынуждена проходить все стадии эмбрионального, так сказать, развития. Эта последовательность довольно прихотлива и обусловлена личной историей человека. Но в любом случае – непроста и извилиста. Соответственно, занимаясь любой деятельностью, требующей контроля, человек каждое мгновение воспроизводит всю эту цепочку состояний. Например, при встрече с противником: «страх – ощущение того, что не справишься – надежда – радость от того, что получается – небольшой откат в связи с корректировкой представления о границе успеха». Довольно громоздкая последовательность – но что поделать? Тем более что реализуется она за доли секунды: так быстро, что практически не доставляет неудобств – ведь задержка абсолютно не фиксируется. Насколько я знаю, в буддийских текстах эту последовательность обработки называют «джаванами». Отслеживание и исправление каждой из таких последовательностей возможно только в дхьяне, медитативном состоянии. Чем выше её уровень, тем масштабнее возможное изменение. Твоя игройога является своеобразной современной вариацией на эту тему. Если войти в тонкий режим отслеживания нюансов этих джаван – то есть, по сути, в дхьяну определенного уровня – при параллельной реализации эмоционально нагруженной деятельности, которой в данном случае выступает игра, то… можно ощутить сопротивление «организма сознания» – наработанных за жизнь автоматических паттернов реагирования. А затем, зацепившись за это сопротивление как за критерий, начать их менять. Да, такую випашьяну осуществить нелегко, но невероятно полезно. Ведь именно она может постепенно привести к формированию «идеального состояния», из которого не будет необходимости куда-либо выходить, поскольку оно совмещает в себе высшую точность и невероятную радость. Но это еще не всё. Разобравшись в целом с эмоциями, можно пойти дальше – и начать перестраивать способ мышления, это будет естественным продолжением, если он по сути состоит из осевших, седиментированных эмоций. Но как придумать такую игру, которая способна создать настолько тонкий и нюансированный коридор развития, причем, заточенный именно под твою психику?

– Ну ты даешь, – недоверчиво мотнул головой Митяй. – Это первая такая реакция на VR, которую я встречаю. Знаешь, сколько людей тут уже побывало? И, дальше ахов и охов дело обычно не шло. А у тебя прям план-проект от ведущего гуру игройоги.

– Если бы, – криво усмехнулся Артур. – Пока, кроме общей концепции, речь ни о чем не идет. Ведь тут очень важно правильно организовать последовательность заданий, выстроить из них своеобразную лестницу, по ступеням которой, как по главам хорошего романа, можно будет добраться до катарсиса ближе к финалу. И если нет знающего сценариста, в роли которого в рамках традиции выступает учитель, разработать такой сюжет – непростая задача.

А без понимания последовательности этих ступеней бездумное и неконтролируемое просиживание в игре действительно может привести к зависимости. В общем, как и в случае с наркоманами и психонавтами, необходимо провести четкое разделение между лудоманами и игронавтами – и постоянно удерживать на прицеле осознания эту дистинкцию. Кроме того, как учесть в геймплее хитросплетения и извивы психики конкретного игрока? В общем, учитывая невероятную сложность и разнообразие типов человеческой психики, я бы, например, за роль такого сценариста-психонавигатора сейчас просто не взялся. Остается только надеяться и уповать на высшие силы…

– Как известно, упования, молитвы и прочие воззвания к высшим силам работают только у тех, кто проживает лицензионную версию жизни. А мы-то с тобой, как ты понимаешь, на пиратке сидим, – иронично согласился с ним Митяй. – Если хочешь, могу тебя с одним таким «лицензионщиком» познакомить. Никодимом-проповедником кличут…

Бог – это принцип

Для «серьезного разговора» с Никодимом, носившим в местном эзотерическом подполье кличку «проповедник», Митяй пригласил Артура в Mellow Mountain bar. Обстановка бара, высившегося на скале на самом краю лагуны, внушала настороженный оптимизм: в сгустившихся сумерках на пуфиках вокруг кальяна расположилось несколько молодых людей – некоторые из них лежали, расслабленно млея под мягкий хаус, льющийся из колонок; другие сидели, обхватив колени руками и завороженно глядели на фонари Хаад Рина и далекие отблески корабельных огней на горизонте.

Митяй с Никодимом возлежали на похожих пуфиках в самом углу, возле деревянного парапета, за которым глухо рокотало море, разбиваясь о прибрежные скалы внизу.

– О, привет! Присаживайся, мы тут специально для тебя место приберегли, – встретил его Митяй, протягивая руку и подвигаясь для того, чтобы пропустить Артура в угол.

Никодим, сидящий напротив, чуть привстал, ознаменовав знакомство рукопожатием, неспешно раскурил кальян, однозначно попахивающий ТГК, и выпустив в воздух бесформенный клуб сизоватого дыма, начал:

– Митяй говорит, ты у нас парень продвинутый, вопросами разными интересуешься…

– Интересуюсь, – с улыбкой кивнул Артур.

– И образование профильное у тебя, говорит, есть, – так же неторопливо продолжал Никодим, передавая чубук.

– Есть, – подтвердил Артур, принимая его.

– А вот скажи, ты в Бога-то веришь? – неожиданно спросил Никодим, пристально глядя собеседнику в глаза поверх кальяна.

– Это зависит от того, что понимать под Богом, – не проявив особого удивления, ответил Артур, выпуская в воздух пряно пахнущее колечко дыма.

– Да? – иронично хмыкнул Никодим. – Тогда слушай. Когда я жил на юге Индии, частенько наблюдал мартышек в разрушенном храме. Они прыгали и бесновались на священных статуях, как выродившиеся потомки тех, кто утратил свою религию – и вместе с ней возможность быть человеком.

Артур перевел вопросительный взгляд на Митяя, передавая ему чубук, – но тот в ответ лишь невозмутимо пожал плечами.

– Как это похоже на современное общество, подумал я, – продолжал Никодим. – Повсюду обломки былого величия, по которым скачут выб..дки постмодерна, ухая и засирая всё, что еще не успело развалиться. Как ты думаешь, есть ли для обезьян Бог? – вопросил он, так же пристально глядя в глаза.

– Скорее всего, да, – ответил после некоторого размышления Артур. – В некотором эмоциональном смысле. При этом, полагаю, они совершенно точно не задаются вопросами по поводу определений.

– Умничать ты силен, вижу, – отодвинувшись, протянул Никодим. – Ну и как, по-твоему, можно определить Бога?

– Очень по-разному, – спокойно ответил Артур. – В индуизме, например, почти так же, как и в греческом пантеоне, бог – это принцип.

– Принцип? – переспросил помалкивающий до этого Митяй.

– Да. Принцип. Например, Афродита – принцип красоты, Марс – принцип войны, Лакшми – принцип изобилия, и так далее.

– Ну а в христианстве? – продолжал вопросительную линию Митяй.

– В христианстве и вообще в монотеистических религиях ставится вопрос о принципе принципов – а потом и о всей восходящей иерархии принципов принципов принципов. Которая в итоге и приводит к представлению о монотеистическом Боге Библии: начав свою карьеру как один из локальных принципов, он не только довольно быстро достиг вершины иерархии, но и уверенно пересек трансцендентную черту, отделяющую катафатическое от апофатического – и с этого момента даже принципом быть перестал, заняв позицию абсолютной недосягаемости для любых определений.

Если до этого человек мог хотя бы отчасти воплощать собой – своим телом, жизнью, своими поступками и мыслями – некоторый принцип, скажем, красоту, доброту, стойкость, бесстрашие, то после утверждения монотеизма при всем желании сделать этого он уже был не способен. Абстрактный, запредельный над-принцип всех принципов по определению невоплотим – даже частично – в человеческой форме. Таким образом, монотеистический Бог – неопределимый и неописуемый – с точки зрения своей феноменальной данности человеку представляет собой чистый фантазм по Лакану.

– Слышь, ты это… не умничай тут. Бог – это вообще единственное, что есть. Это ты – по сравнению с ним… фантазм. И не существуешь, – жестко огрызнулся Никодим.

– Как угодно, – улыбнулся Артур. – Можно сказать, что и не существую. Только вот существует ли то, что ты в своем сознании приклеиваешь к словесному ярлычку «Бог»? И если да, то в каком смысле?

– Чё ты выё..? – вскинулся Никодим. – Самый умный тут? По щам получить захотел, мля?

– Э, э, э, полегче, так нельзя, – приподнялся на локте лежавший на соседнем пуфе Митяй. – Ты чего? В конце концов, он тебе ничего плохого не сделал. Даже слова грубого не сказал.

– Не сказал он, ага. Знаем мы таких, – тем не менее, осознав, что он не в большинстве, Никодим несколько поостыл и опустился обратно на место, поигрывая желваками.

– Так вот, – невозмутимо продолжал Артур, – я ведь даже не обсуждаю сейчас, есть Бог или нет. Я задаю совсем другой вопрос: а уверен ли ты, Никодим, что то представление, которое возникает в твоем уме, когда ты произносишь слово «Бог», действительно Богу хоть в чем-то соответствует?

– Бог вне всяких представлений, – безапелляционным тоном отрезал Никодим.

– Хорошо. Тогда как ты можешь знать, что прославляешь и возносишь молитвы именно ему, а не кому-то или чем-то другому? – продолжал Артур.

– Это кому? Дьяволу, что ли?

– Ну, например.

– Ты думаешь, я Бога от дьявола не в состоянии отличить, что ли?

– То есть все-таки ты как-то определяешь Бога в своем сознании и довольно уверенно проводишь границу между тем, что он есть, и тем, чем он не является? Значит, у тебя присутствует некоторое представление о нём – и ты уверен, что оно правильно, то есть хотя бы в каком-то смысле репрезентирует Бога? Хотя бы как знак, указующий на понятие?

– Слышь, чё ты мутишь, а? – заёрзал Никодим. – Весь кайф, блин, обломал этой своей х..ней. Короче, зае..ло, мне скоро в другом месте надо быть. До мероприятия полчаса. Митяй, ты со мной? – деловито вскинул он взгляд на компаньона. Тот лишь отрицательно покачал головой. – В общем, тогда я пошёл. А тебе, сучок, еще аукнется. Причем, быстрее, чем ты думаешь, – угрожающе накренился он в сторону Артура.

В молчании, разбавляемом только шумом моря и иностранной разноголосицей, доносящейся из глубины бара вперемешку с музыкой, Никодим победоносно поднялся с пуфика, и, отпихнув ногой подушку со своего пути, направился к выходу.

– Он всегда такой? – спросил Митяя Артур некоторое время спустя.

– Да как тебе сказать, – ответил тот, передавая обратно чубук. – Чем-то ты ему не понравился. Видать, постмодерн в тебе почуял. Подрыв основ, так сказать. Он это дело на дух не переносит.

– Очень странно. Я-то считаю себя скорее традиционалистом-неоклассиком, – покачал головой Артур.

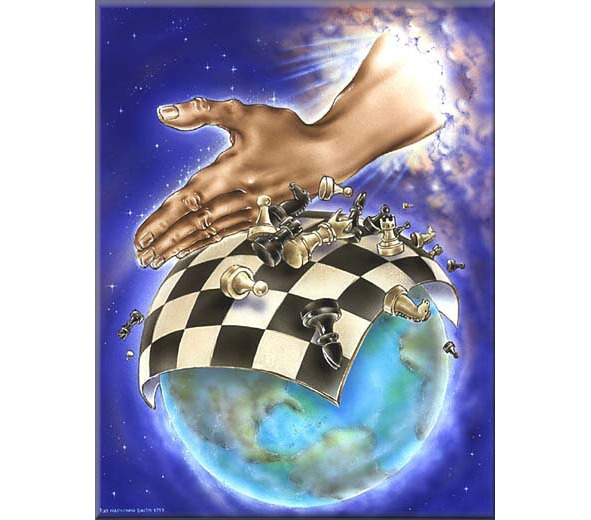

– Да уж. Это особенно явственно проявляется в твоих тёрках относительно принципов, – улыбнулся Митяй. – Но меня-то как раз устраивает. В связи с чем я хотел бы задать пару уточняющих вопросов: если понимать под «богом» определенный принцип, как в индуизме, где этот принцип находится? На чем он реализован?

– Представь себе, – после некоторого размышления, заполненного раскуриванием кальяна, принялся объяснять Артур, – что некто сумел пережить смерть, сохранив своё сознание… Если уж ты вспомнил постмодерн, то, скажем, как небезызвестный тебе персонаж Кукловод из «Ghost in the Shell» в нейросети. – Митяй кивнул. Артур продолжил – Какие последствия это будет иметь? Во-первых, такое «распределенное по разным кластерам» сознание будет жить очень долго – пока не умрет последний носитель нейросети.

Во-вторых, такое сознание будет представать восприятию отдельно взятого носителя в виде некоторого, достаточно абстрактного принципа: добра, справедливости, радости; может быть, даже сложения, тождества, равенства и т. п.

В-третьих, сохранившееся таким образом сознание будет не до конца обезличенной сущностью – с ним даже можно в некотором смысле общаться, соответствуя ему в большей или меньшей степени. В таком случае от него даже можно что-то получать: например, посредством согласованных с твоим намерением действий других людей, ему причастных. Если устранить промежуточный этап нашего рассуждения в виде техно-прослойки, обеспечивающий поддержку и функционирование нейросети, получится что-то, отдаленно похожее на концепцию политеистического бога. Так понятнее?

– Да, что-то в этом есть, – задумчиво произнес Митяй. – Действительно, в таком ракурсе концепция бога и божественности вырисовывается… с какой-то неожиданной стороны. А кем же в таком случае оказывается человек? Терминалом? Устройством, с помощью которого бог получает возможность доступа к реальности?

– Что-то вроде этого. Ареной для борьбы разных божеств и полем их конкуренции. Если идти по этому пути дальше, раскрывая стоящее за ним мировоззрение, то становится значительно более понятной концепция духов. Дух с данной точки зрения – это не вселенский, а локальный принцип. Например, не принцип всеобщей красоты, а принцип красоты представителей конкретного рода. Скажем, по женской линии.

Или – что встречалось на практике чаще – даже отдельный психический паттерн конкретного человека. Или набор паттернов. То, что сегодня в массовой психологии называется субличностью.

– Ага, – задумчиво выдохнул дым Митяй. – То есть можно сказать, что человек – это тоже в определенном смысле дух. Как конгломерат паттернов? – Артур кивнул. – И как именно дух с человеком соотносится, если это одновременно он и не он?

– Примерно так же, как твоя тень с тобой. Как один из аспектов с целым. Это достаточно похоже на сложную геометрию соотношения пространств разных мерностей: в подобном смысле квадрат является одной из проекций куба. А сам куб – проекцией гиперкуба.

Так вот, сакральное семантическое пространство, в котором обитают боги и духи, с точки зрения человека прошлого – это то, проекцией чего мы являемся. Точнее, одной из граней чего выступает наше текущее сознание.

Дух при таком понимании имеет меньшую мерность, а бог – бóльшую, т.е. состоит из множества семантических измерений, и мы просто не способны представить себе этого целого, будучи лишь одной из его проекций. И тем более, являясь при этом полем битвы нескольких таких сущностей, желающих одновременно спроецироваться с нашей помощью в реальность.

– Интересно… – протянул Митяй, затягиваясь, – но даже если такое представление удастся получить, это будет означать, что реализовано оно с помощью одного из принципов. То есть, с точки зрения данной концепции, один из богов, или духов, на время восторжествовал, и обрёл возможность познавать других. И себя заодно.

– Поздравляю, – протянул ему руку через столик Артур для символического рукопожатия. – Ты только что тезисно описал суть шаманизма. Только в современной интерпретации это, скорее, похоже на кибер-шаманизм – представление о голографической и виртуальной природе сознания.

– Как же люди достигали таких необычайно странных высот в прошлом? Даже не имея представления о нейросети? – спросил, чуть погодя, Митяй.

– Думаю, в основном, так же, как и теперь – с помощью медитации и психоделиков.

– Ну не знаю… Говорят, раньше такие возможности были чуть ли не у каждой травницы, – протянул Митяй.

– Возможно, ты удивишься, но сегодня большая часть того, что стояло на полках избушки травницы, уже давно внесено в список А, в перечень прекурсоров… – улыбнулся Артур. Так что это ничему не противоречит.

Неожиданно музыка в баре резко оборвалась. Возле входа началась какая-то безумная суета, заметались лучи фонариков, раздались свистки и крики «Police! Police!».

– Стопудово Никодим, падла, натравил, – процедил Митяй сквозь зубы, бросая чубук на стол. Зная, что встреча с тайской полицией в таком месте и в таком состоянии однозначно не сулит ничего хорошего, Артур, не раздумывая ни секунды, крикнул Митяю «уходим!», одним движением перемахнул через ограждение и прыгнул в волны.

Мгновение полета – и последовавший за этим жесткий удар о воду. Несколько секунд погружения.

«Жив!» – промелькнувшая молнией облегчения в сознании мысль. Опасность не допрыгнуть и упасть на скалы в темноте была вполне реальной. Второго прыжка не последовало – Митяй не решился на такой безрассудный поступок.

Опасаясь того, что его могут заметить сверху и высветить в воде фонариками, Артур решил нырнуть поглубже и по возможности долго не показываться над водой.

Во время первого нырка в сознании уже сформировался план дальнейших действий:

Завернуть за скалы слева, доплыть до следующего пляжа – Secret Beach – и вернуться к припаркованному возле дороги байку кружным путем, не появляясь на Хаад Рине, где сейчас, скорее всего, свирепствует тотальная облава.

Проплыв несколько десятков метров под водой, он вынырнул. Наверху, под крышей возвышающегося на сваях бара, никого не было видно. Судя по всему, никто за ним уже не погонится. Внутри воцарилось неожиданное спокойствие. Приятно радовало то, что он не взял с собой на встречу паспорт и мобильник. Что будет с лежащим в кармане заламинированным пластиком прав и деньгами, он не знал. Однако адреналин от пережитого и ТГК в крови подхлестнули мысль, которая продолжала быстро и четко работать в намеченном направлении. Внимание будто разнеслось упряжками ретивых коней в разные стороны, высвечивая новые, более широкие, пласты реальности. По телу растекалась уверенность в своих силах.

Артур плыл по довольно спокойному морю в сторону Secret Beach и думал:

Итак, если развивать метафору голографической проекции разных «мерностей», то человеческое сознание предстанет чем-то наподобие трехмерной семантической конструкции, пытающейся выстроиться по лекалам сразу нескольких четырехмерных, ежесекундно достраивая недостающее измерение с помощью времени, последовательности мгновений. Получается, что лучшее, что человек может сделать в такой непростой и зыбкой жизненной ситуации – выбрать свой личный принцип, и четко следовать ему. Тогда, по крайней мере, есть какой-то шанс на последовательную сборку по одной модели – со всеми её достоинствами и недостатками – вместо хаотичных и разнонаправленных колебаний. То есть человек это принцип, пытающийся схватить, собрать самого себя.

Артур попробовал представить себе, что будет, если выбрать в качестве модели для этой сборки буддийский путь самопознания, и неожиданно разрозненные обрывки умопостроений на эту тему сложились в единый паззл: осмысленная жизнь, направленная на выход из череды перерождений, метафорически представилась ему чем-то похожим на стремительный прорыв Тай Лунга со дна пропасти к поверхности в «Кунг-Фу Панде». Глыбы, летящие сверху, играли роль временных и быстро опадающих опор – аналогов быстротечных перерождений. Локальная цель каждого из них виделась в том, чтобы успеть хорошенько зацепиться за отдельную жизнь, вскарабкаться наверх и, оттолкнувшись с её вершины, прыгнуть ещё выше, зацепившись за следующую. При этом стремительность продвижения обязательно должна быть выше, чем скорость падения вместе с глыбой. Иначе весь этот невероятный порыв просто теряет смысл…